- +1

再也看不到滿月的坂本龍一,我很想念他

了解坂本龍一的人,都會對他難以企及的豐富人生經歷和不知懈怠的創作留下深刻印象。在71年里,他馬不停蹄地創作音樂、裝置、藝術作品,從自然里采集“尚未形成音樂”的聲音,將其寫成真正的樂章。

作者 | 劉江索

題圖 |豆瓣電影

在坂本龍一去世的20天前,2023年3月8日,晚上11點46分,鈴木正文收到這位老朋友的最后一封郵件:“Su桑,剛才忘了跟您說,俳人富澤赤黃男的代表作是,‘蝴蝶墜落,其聲轟隆,冰凍之時’。我覺得很了不起。讓我很震驚。”

那天下午,也是鈴木正文和坂本龍一的最后會面。應《新潮》雜志連載邀約,日本GQ前任主編鈴木正文來到東京市中心一家酒店的房間,和坂本龍一做了最后一場訪談。

最后的“指揮”

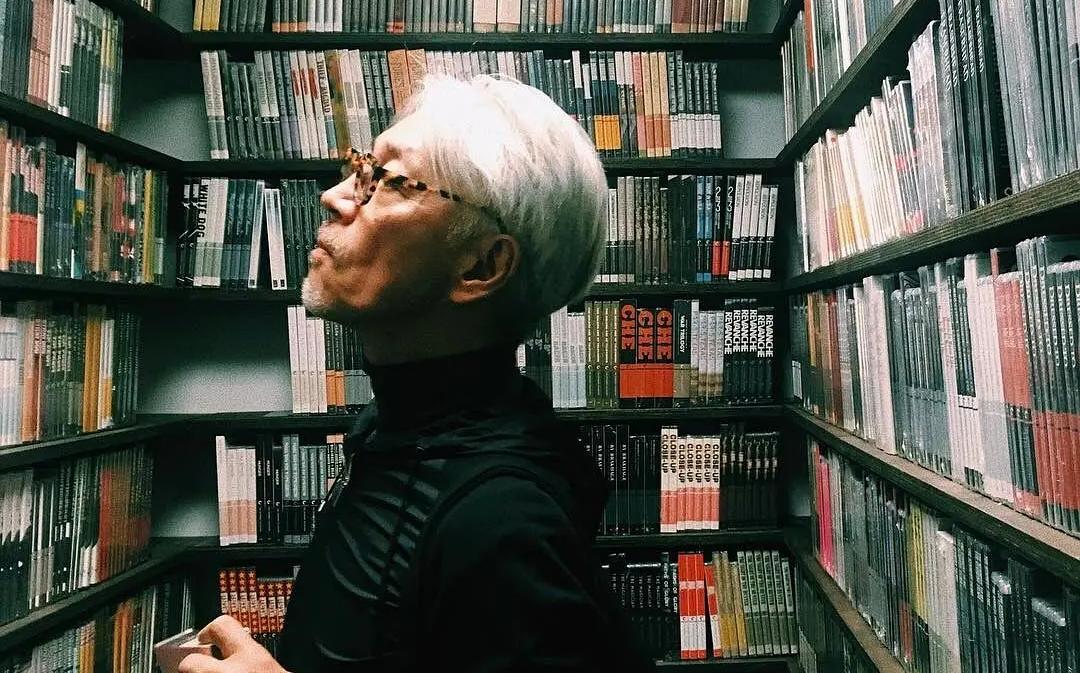

坂本龍一坐在沙發上,形容消瘦,鼻腔插著透明的導管,多年的癌癥和抗癌治療不斷削弱著他的生命力。在喑啞的開場后,他的語調漸漸恢復生機,不僅談論了最近閱讀的書和其中引起他興趣的內容,還滿懷喜悅地講述了他與舊書一同度過的幸福時光——他的精神依然旺盛。臨別時,他坐在沙發的同一個位置,用天真無邪的笑容為鈴木正文揮手送行。

那天之后,“蝴蝶墜落,其聲轟隆”似乎預示著什么。

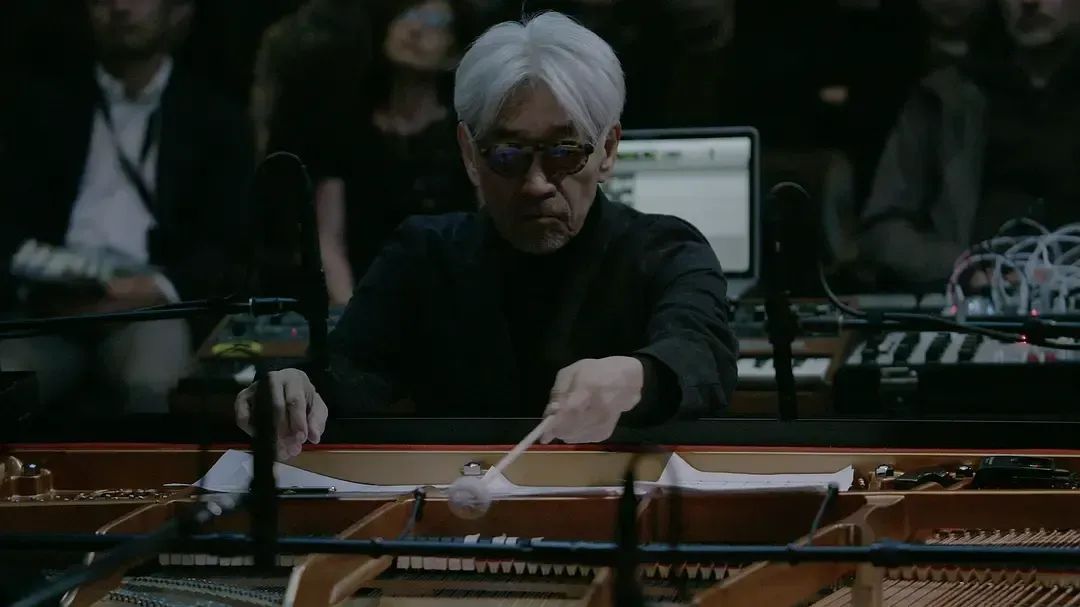

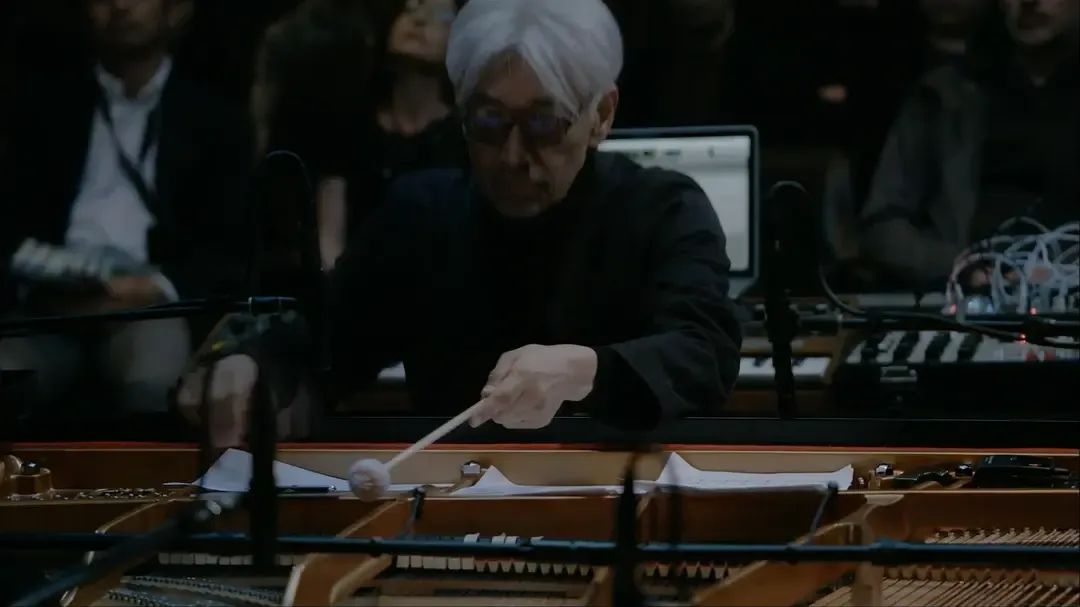

(圖/《坂本龍一:終曲》)

坂本龍一的身體狀況時好時壞,但仍然堅持著處理曾承諾過的工作,關心著他用一生關心過的課題。3月14日、15日、16日,他連續工作了3天,錄制了20分鐘的作品。3月20日凌晨,因為氣胸導致的呼吸困難,他被送往急診室。3月21日、23日、24日、26日,他擔任代表與音樂總監的日本東北青年管弦樂團連續公演,坂本龍一在病房里觀看了演出所有的直播,并根據需要在樂團彩排時進行了遠程指導。

他打著點滴,躺在床上,用手機觀看3月26日東京場次的公演:伴隨著日本東北青年管弦樂團演奏的Kizuna World,吉永小百合開始朗誦宮城縣的菊田心的詩歌《謝謝》——“3·11”東日本大地震時,菊田心還是小學五年級的學生。坂本龍一像揮動看不見的指揮棒那樣,躺在那里,舉起右手在空中揮動。詩篇開始了,“感謝文具/鉛筆、直尺、指南針,我會珍惜地使用”。

來自全國各地的援助禮物讓男孩心生感激,像是“花束”“團扇”“鞋子”“教室里的風扇”“鼓勵的話語”等,少年一句一句對它們表達感謝,“最后/謝謝你找到了我的爺爺/我可以和他永別了”。配合著曲子指揮著的坂本龍一的右手停了下來,覆在左邊的胸口上,“真好啊……真放不下啊。”他泣不成聲,大聲慟哭。鈴木正文回憶:“這可能是坂本先生最后‘指揮’的音樂。”

兩天之后的凌晨,“蝴蝶墜落”。“真好啊……真放不下啊”,大約是71歲的坂本龍一,對這個世界最后的、最強烈的、最誠實的、最不遮掩的留戀——他太想活下去了,盡管從2014年罹患口咽癌后,他就開始練習如何接受死亡。

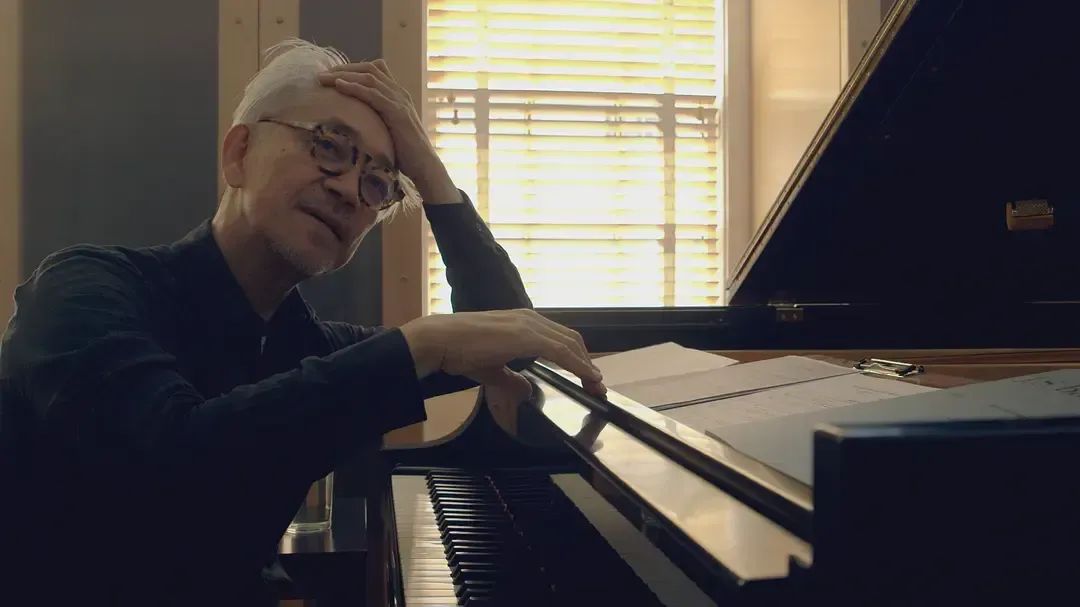

(圖/《坂本龍一:終曲》)

3月28日的夜晚,聽到坂本龍一去世的消息后,我播放了他最后一張專輯《12》。在《20211201》等以日期命名的曲目中,劇烈深沉的呼吸聲與鋼琴聲合奏,如為生存的痕跡隨手寫下的日記和草圖一樣,我像是被坂本龍一依舊鮮活的氣息環繞了,感受到他曾說過的“數十萬年的共鳴”這件事——

“虛擬的我不會變老,還將繼續彈奏鋼琴。數年,數十年,乃至數百年。那時,人類還存在嗎?人類滅亡之后,占領地球的烏賊也會聽我的音樂嗎?鋼琴對它們來說是什么呢?音樂又意味著什么呢?它們能產生共鳴嗎?跨越數十萬年的共鳴。但是,電池卻撐不了那么久了。”

為了告別,坂本龍一準備了很久

坂本龍一的朋友、同為YMO(Yellow Magic Orchestra)樂隊成員的細野晴臣在今年1月和3月接連失去了兩位故交——先是因腦腫瘤引起吸入性肺炎而去世的高橋幸宏,然后是和直腸癌共生多年的坂本龍一。這支曾在20世紀80年代名噪一時的三人樂隊,現在只剩下細野晴臣一人。“他經過了多年的準備,安靜地離開,沒有遺憾;知道這一切,我就安心了。”

如細野晴臣所言,為了死,坂本龍一準備了很久。

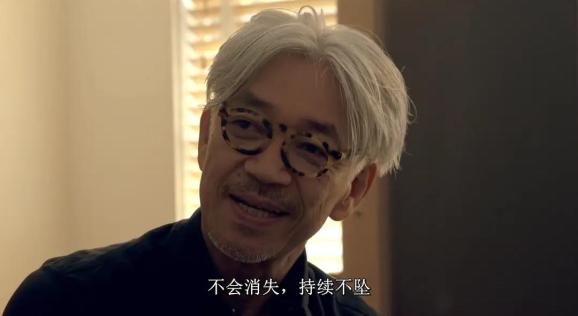

(圖/《坂本龍一:終曲》)

無論是對死亡和時間的思考——健康時,坂本龍一不由自主地將時間的永恒性和單向性作為前提進行創作,當直面生之有限的時刻,他開始打破對時間的固定認知,試探時間的“傾斜”和與世界既定時鐘相悖的“異步”。

還是對音樂的創作——2020年年底,他被告知“如果什么都不做的話,只剩半年的生命”后,堅持完成了鋼琴獨奏會,錄制了MR作品,即便去世后,也能繼續為觀眾演奏;對世界的關切——看到基輔的年輕小提琴手伊利亞·邦達連科在地下掩體里演奏烏克蘭傳統民歌的畫面,坂本龍一十分動容,接受了朋友的慈善專輯邀請,為伊利亞寫了一首小提琴和鋼琴協奏曲。

抑或是,他促使自己破除對世界的刻板印象——被美國鄉村音樂歌手羅伊·克拉克的《昨日當我年少輕狂》深深刺痛,為曾不屑一顧的《寅次郎的故事》系列電影里的鄉愁動容,理解了聽眾對他“是因《圣誕快樂,勞倫斯先生》揚名的坂本龍一”的刻板印象,不再否定那些沖著這首曲子來到演奏現場的觀眾的存在。

(圖/《坂本龍一的700天》)

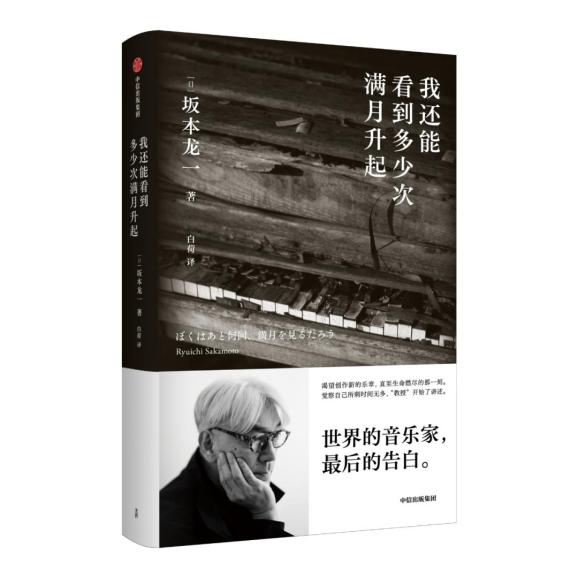

然而,當我讀完《我還能看到多少次滿月升起》這本傳記,我發現,坂本龍一這漫長的、與世界告別的準備并非從患癌后才開始,而是自很久以前,他將自己盡情投入世界時就開始了。

了解坂本龍一的人,都會對他難以企及的豐富人生經歷和不知懈怠的創作留下深刻印象。在71年里,他馬不停蹄地創作音樂、裝置、藝術作品,從自然里采集“尚未形成音樂”的聲音,將其寫成真正的樂章。

他熱衷拜訪每一個感興趣的人,接近每一個疑問的核心。和他相識數年的鈴木正文告訴我:“坂本先生是一個太復雜、太多面的人,無法用簡單的、刻板的語言去形容他。”坂本龍一雖然是個沒有戒備心,對什么事都表示“歡迎光臨”的人,但鈴木認為坂本龍一不會為了生意或商業往來而“認真地”與人交往。“我覺得他是認真地在和他認為可以交往的人交往。”

(圖/《坂本龍一:終曲》)

坂本龍一的朋友里,既有右翼團體“一水會”名譽顧問鈴木邦男——雖然在天皇制度等問題上存在分歧,但是通過對話,坂本龍一學到了看待事物的新角度;也有日本青山學院大學教授福岡伸一——在紐約期間,兩人經常一起吃飯,探討人類要如何超越“邏各斯”而接近“自然”的狀態,“自顧自地想要將夜空中的星星連接起來的人類大腦特性,也就是理性,被稱為logos(邏各斯),而星星的真實存在被稱為physis(自然)。”

坂本龍一長久地為世界擔憂,因此成為一個身體力行的人類學家和社會活動家。2011年3月11日東日本大地震后,坂本龍一回到紐約參加了臨時策劃的慈善音樂會。2011年7月訪問災區,他借助自己發起的森林保育再造計劃“More Trees”籌集善款,和當地土木建筑公司合作建造了約100座臨時住房。

之后,他和日本全國樂器協會會長商議,成立兒童音樂再生基金會,為受災地區學校免費修復受損樂器,修理工作由當地樂器店負責,盡可能讓資金回流到災區。對災區的關注一直延續到他去世前,在病床上,他仍用“最后的指揮”作為回應。

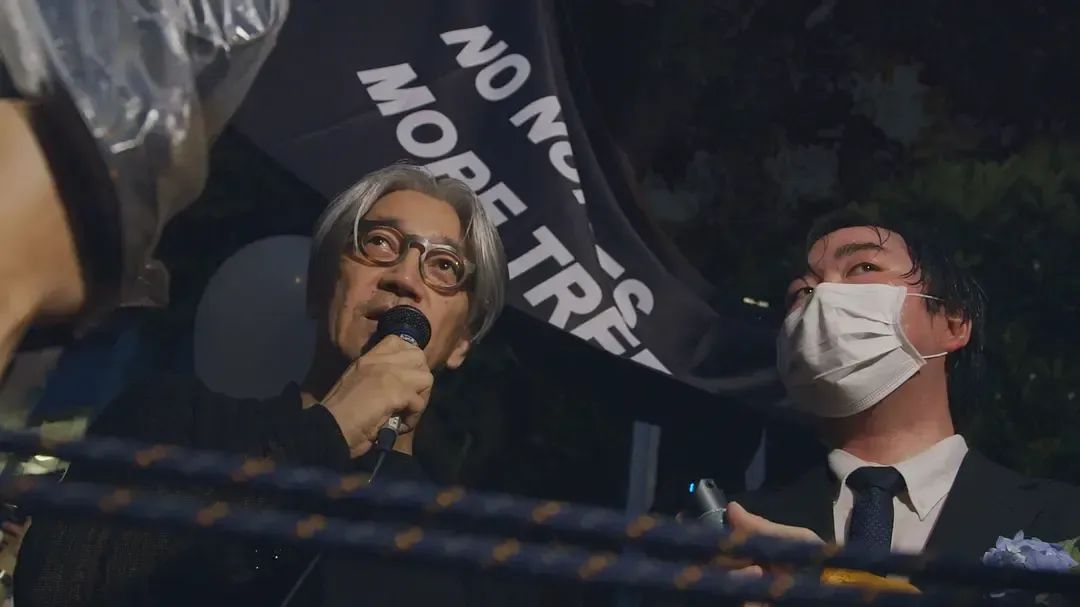

2012年,每次在日本停留,他都會參加在首相官邸前等地舉行的反核示威活動。“No Nukes,More Trees”是他一直以來的口號。那年7月16日,他在代代木公園舉行的“告別核電10萬人集會”上發表演講,卻因“只不過是電而已”的發言被媒體斷章取義,受到了猛烈批判。患癌后,坂本龍一一度被嘲笑:“你好意思用電來治療癌癥嗎?”

就在2023年3月,佩戴氧氣管的坂本龍一還給東京都知事寫了一封信,提出“我們不能為了眼前的經濟利益,而犧牲先人花了百年時間守護、培育起來的珍貴樹木”。當時,政府計劃將明治神宮外苑超3000棵古樹砍掉,同時拆除對公眾開放的球場等公共設施,由會員制網球俱樂部取而代之。

(圖/《坂本龍一:終曲》)

坂本龍一的一生活得是如此忙碌、珍貴、豐富,關心世界萬物。當我試圖回到3月26日那天,重聽病床上的坂本龍一對世界的惜別——“真好啊……真放不下啊”,越發感到“震耳欲聾”。我因此向坂本龍一的朋友,也是他兩部自傳的采訪者鈴木正文提出了那個曾問過許多次的問題:多數人無法活成坂本先生的豐盛,我們要如何使用自己的生命?坂本龍一的存在對這個世界意味著什么,他有著怎樣的不可替代性?

鈴木正文沒有直接回答這個問題。“世界上每個人的生活都是獨一無二的,坂本先生也是如此。他的‘不可替代性’究竟是什么,我無法用三言兩語說清楚,這體現在他的每一部作品中,體現在他留下的文字,體現在他的每一次活動中。我們該如何定義這種不可替代性,這取決于定義它的人。”

但他最終還是給了我一個答案,“坂本先生是一位偉大的音樂家、偉大的思想家和偉大的朋友。”在坂本龍一去世3個月后,鈴木正文告訴我:“一回憶起坂本先生天真無邪的笑容,我就不禁熱淚盈眶。”

年齡相仿的人逐漸老去,如何更好地處置自己的余生將是鈴木正文和朋友們面臨的近在咫尺的重要課題。“坂本先生晚年喜歡舊書,我也對舊書有些興趣。”鈴木正文計劃著,把朋友喜歡過的書,再重新讀一遍。眾所周知,坂本龍一的身邊總有一本書,“我的夢想是有一天成為一家古書店的老板”,他曾這么期待著。

(圖/《我還能看到多少次滿月升起》 坂本龍一 著)

坂本龍一和同輩人的離去,讓人意識到,一個“人類群星閃耀”的時代或許正在漸漸落下帷幕。76歲的北野武在坂本龍一去世后,也不免感嘆時代已老、知交零落的孑然:“《圣誕快樂,勞倫斯先生》的導演大島渚過世了,大衛·鮑伊去世了,坂本龍一也去世了,我的伙伴們都離開了,唯獨剩下我一個人了。”

以下是《新周刊》對坂本龍一傳記《我還能看到多少次滿月升起》采訪者鈴木正文的專訪。他說,這本書講述的是一個“如何死去”的問題。“當你意識到自己活不了多久時,你會如何死去?坂本龍一本人是一位藝術家、思想家、社會活動家,也是一個多面的人。他擁有出色的語言能力,更不用說音樂能力了,并且精通從流行文化到高雅文化的一切。”

“直到死亡的最后一刻,(他)都沒有停止過表達自己。”“為了不停止表達,就必須好好地活著,好好地活著,當然就會好好地死去。”鈴木正文認為,坂本先生從來沒有想過要有所成就或變得偉大,“他說他對自己的生活方式和臨終前的死亡方式并不后悔。他倒在他一直行走的道路的中途,但我想,從那以后,跟隨他的人會重新在這條路上繼續行走。”

密涅瓦的貓頭鷹在黃昏起飛

《新周刊》:鈴木先生因何機緣與坂本龍一相識?你們是怎么熟絡起來的?

鈴木正文:我第一次見到坂本先生是在2002年1月末左右,地點是當時坂本先生的居住地,美國紐約。由我擔任主編的月刊雜志ENGINE,想請他來作為封面人物,并接受封面故事的采訪。2001年9月11日,身在紐約的坂本先生目睹了一架客機撞向紐約世貿中心一號大樓這一恐怖襲擊事件。隨后,2001年12月,他出版了自己監制的《非戰》一書,反對美國布什政府引發的多國爭端。我對這本書產生了深深的共鳴,于是決定將坂本先生作為ENGINE的封面人物。

我和坂本先生年紀相仿,他比我小3歲。我們還有一個共識,那就是我們對日本政府在20世紀60年代末和20世紀70年代卷入越南戰爭,持批判態度,我們都不贊同美國對越南的強勢軍事干預。首先,我和坂本龍一都反對國家的戰爭行為,我們反對日本以國家的身份參與這種戰爭行為,我們也不贊同通過戰爭解決國際問題的想法。在這一點上,我們兩人的看法一致,我認為這是之后建立友誼的基礎。

《新周刊》:坂本龍一的第一本自傳《音樂即自由》也由你采訪,什么契機讓你們合作這本傳記?

鈴木正文:我和坂本先生在思想上有極大的共鳴。他通過組建YMO樂隊和電影配樂,在國際上作為全球流行文化的日本代表性人物大顯身手;他也是一位現代音樂家,在音樂理論方面做出了杰出的貢獻。不僅如此,坂本先生在重要的政治問題上積極發表意見,并創立了森林保育再造計劃“More Trees”,為應對環境危機積極行動。

在回顧坂本先生的成長經歷和自我探索的歷程時,我認為請坂本先生自己來講述他的思想、他的藝術和音樂觀念的形成史,是非常有意義的事。因此,我請求坂本先生進行自傳形式的采訪,他同意了。

《新周刊》:你和坂本龍一是同代人,在認識他之前,你對他是否已有耳聞?走近他之后,他身上有哪些地方是你預期之外并給你留下深刻印象的?

鈴木正文:在2002年1月我第一次見到坂本先生時,他已經是享譽世界的名人了,我身為一名記者和編輯,深知他的杰出成就。事實上,當我有機會與坂本先生頻繁交流時,他的勇氣給我留下了深刻的印象,他果敢地相信自己應該為文化和社會做出貢獻,應該同情遭遇困難的人們,正如在2011年東日本大地震和福島第一核電站重大事故中,他前往福島現場演出,參與了“Project Fukushima!”(福島計劃!),團結和安慰遭受嚴重創傷的人們。

(圖/《坂本龍一:異步》)

《新周刊》:一些中國讀者讀過兩本自傳后,提出這樣的看法:《音樂即自由》能感覺到坂本龍一的矜持;但《我還能看到多少次滿月升起》更趨近“一個演員卸妝后”的真誠。你有類似的感受嗎?你身邊讀過這兩本書的人、坂本龍一的朋友或日本的讀者們,是什么看法?

鈴木正文:在創作《音樂即自由》時,坂本先生57 歲,身體非常健康。而當我開始為《我還能看到多少次滿月升起》進行準備工作時,坂本先生已經 70 歲了,而且深知自己患癌,時日無多。

在《音樂即自由》一書中,坂本先生非常坦率地講述了他的想法和經歷,但當我為《我還能看到多少次滿月升起》采訪他時,他知道自身已經沒有足夠的時間來進一步闡述自己的想法和經歷。

黑格爾在《法哲學原理》一書的序言中寫道:“密涅瓦的貓頭鷹只在黃昏時飛行。”在《我還能看到多少次滿月升起》一書中,坂本先生知道自己即將迎來人生的黃昏,他寫道:“我還能看到多少次滿月呢?”在這本書中,他寫下了自己的人生意義,此時的他就像密涅瓦的貓頭鷹一樣,即將逝去。我想,在《我還能看到多少次滿月升起》一書中,他更深刻、更清晰地認識到了自己生命的意義。

“他一刻也沒有松懈”

《新周刊》:坂本龍一說過:“確診癌癥以來,不管在我自己還是旁人眼里,這段日子都是最痛苦的吧。”他曾提到癌癥改變了他看待世間、音樂、朋友、藝術、環境等的看法;但同時,他又是一個追求旺盛生命力的人,一直在積極治療,完成大量工作。作為朋友,你觀察到他在2014年罹患口咽癌、2020年確診直腸癌,以及后續抗癌治療后,發生了哪些變化嗎?對待疾病,他展現出了哪些“坂本龍一的個性”?

鈴木正文:在兩次面對癌癥時,只要還有時間,他都毫不猶豫地選擇做他該做的事。我想,這就是坂本龍一的性格。

我不知道坂本龍一到底有多懼怕死亡,以及他是否害怕死亡,但我們也不需要知道。我并不同意你認為坂本先生會因為患病而改變對藝術、朋友和環境的看法,在我看來,他對藝術、朋友和環境的看法只會因為他的病而更加堅定。

我想,坂本先生一定擔心自己不久于人世,同時,他也一定對自己能夠遠離死亡心存希望。無論如何,在自己認定的“使命”面前,他一刻也沒有松懈。對自己的使命如此執著和真誠,這就是真正的坂本龍一。

(圖/《坂本龍一:異步》)

《新周刊》:坂本龍一身上有著打破陳規、不斷反思自己的創作者共性以及對社會公共議題的關切。這本傳記里出現的很多同時代藝術家、各領域從業者,和坂本龍一有很多相似之處。你在采訪諸多名人時,是否在其他人身上也看到了這種相似性?坂本龍一、高橋幸宏等人的去世,讓人聯想到,這群人都在老去,某個“群星閃耀”的時代正在落幕。你有這種感覺嗎?

鈴木正文:在我采訪過的人當中,有許多偉大的人物。但是,我認為沒有人像坂本先生那樣坦率和毫不掩飾。我想這是因為坂本先生比任何人都更相信他人,否則他不可能創作出如此美妙的音樂。

毋庸諱言,高橋幸宏和坂本龍一兩位偉大音樂家的相繼離世,標志著一個時代的終結。然而,據說基督曾說過:“一粒麥子不落在地里死了,就只有一粒;若是死了,就結出許多籽粒來。”(《約翰福音》)。他們兩人落地后會結出許多果實,每個人都是一粒麥子。

《新周刊》:在自傳里,坂本龍一尖銳地指出了一些現實問題,比如日本社會對風格強烈、批判現實的文藝作品的容忍度降低,政府的無責任體系,等等。因此,本書在發行時會遇到一些阻力嗎?

鈴木正文:據我所知,在出版《我還能看到多少次滿月升起》的過程中,并沒有因為坂本先生的批判性觀點(無論是政治觀點還是社會觀點)遇到任何障礙。

《新周刊》:我了解到,你和坂本龍一經常在一起討論社會新聞等話題。你們會關注哪些問題?作為資深的記者、編輯,你看待一個事件,和他作為音樂人、藝術家的視角和想法是不一樣的。你們會因某些話題產生分歧嗎?

鈴木正文:我經常和坂本先生探討許多社會、文化和政治事件及現象。我常從他的觀點中得到啟發,但我從未與他意見相左。我認為,無論在哪個領域,坂本先生對任何可能妨礙人類自由和自由精神發展的事情都始終保持警惕和謹慎。

(圖/《坂本龍一:異步》)

《新周刊》:坂本龍一是一個積極參與社會活動的人,比如日本東京大地震慈善音樂會、“No Nukes,More Trees”、新冠疫情音樂會,等等。但他也經歷了不少誤解,被公眾指責。

據你了解,這樣積極參與社會活動,提出個人意見、觀點的日本文化藝術工作者多嗎?他們是否存在代際差異?坂本龍一曾提過,20世紀,日本大眾非常反感公眾人物、演藝人員這樣做。現在的情況是不是有所改變?日本社會、民眾、政府對坂本龍一這類行動、發聲,是什么看法?你怎么看待坂本龍一這樣積極投身社會、推動環境改變的行動?

鈴木正文:遺憾的是,(日本)有很多人對坂本先生積極主動地參與社會活動冷嘲熱諷,認為他虛偽、自私。尤其是當像他這樣的知名藝術家發表政治意見時,認為政治新手不應插手政治事務的人不在少數。我認為,包括直接觸及人們內心和情感的藝術家在內的每一個人發表政治和社會聲明,民主才能在日本社會真正扎根。但他們為什么會擔心和害怕呢?我不知道。

“坂本先生從來沒有回避過任何話題”

《新周刊》:2020年罹患直腸癌后,坂本龍一的很多生活和工作安排加速了。他在努力應對、為“離開”做準備。他甚至像一個社會學家和調查記者那樣,去長期跟訪、記錄、支持一件事、一群人。他去世前仍然在做“最后的指揮”——震撼人心。他向來不是個沉默的、對世界漠不關心的人,但他又在自傳里否認自己的社會責任感,比如他說,“More Trees”只是自己興趣使然,不希望加諸過多意義。他的社會責任感是時代造就的,還是有別的因素?

鈴木正文:坂本先生無法容忍不公正,這既是他與生俱來的品質,也體現了他作為一個時代的赤子所具有的智慧和強烈的責任感。

《新周刊》:在和坂本龍一交談數次后,你是否感到有很多人誤解了他?具體誤解了什么?寫這本傳記,你是否有消除大眾對他的誤解的想法?

鈴木正文:我們都會誤解別人或被別人誤解,因此我們首先不能說自己沒有被誤解。而如果存在正確答案,由誰或如何確定它就是正確答案呢?坂本先生的兩本自傳講述了他所理解的自己的人生故事。既然任何人的人生都沒有正確答案,那么一切都是誤解。我只希望大家不要被惡意誤解。

(圖/《坂本龍一的700天》)

《新周刊》:坂本龍一曾說,在韓國,他看到了許多年輕一代對他的喜歡,而這種情形很難在日本看到。坂本龍一在日本年輕一代眼里是怎樣的?日本的年輕人會怎么理解、看待他?比起全球其他地區,他的影響力在日本減弱了嗎,或者轉移到其他地區、領域了嗎?這背后有什么更深層的原因?

鈴木正文:坂本先生在日本年輕人中似乎并不那么有人氣,這可能是事實。不過,我覺得,就坂本先生的音樂來說,他在日本年輕人當中已經非常受歡迎了。同時,對他音樂的理解也會促進人們對坂本先生在音樂以外的活動的理解。我不知道坂本先生在世界各地的影響力有多大,受坂本先生影響的人數也不能決定他在世界歷史上的重要性。重要的不是受到坂本先生的影響的人數,而是受影響的人們會如何去做。

《新周刊》:最后一個問題是關于媒體工作的探討。在中國,名人有著強勢的公關團隊,并習慣性地讓媒體把自己塑造成一個理想的、被美化后的偶像。你在日本有類似的感受嗎?在采訪坂本龍一時,他是否曾提出,希望留下怎樣的公共形象?

鈴木正文:我覺得在日本也有類似的情況,在公關團隊的策劃下,名人往往以理想化的人物形象出現。

當我采訪坂本先生時,他從未對取材內容要求過什么。對于我提出的任何問題,也總是非常坦誠地回答。而且,坂本先生回答時并沒有將自己視為多么了不起的人物。

在我采訪后,坂本先生一般會親自檢查內容后才公開進行連載。因此,書中所寫的一切都是坂本先生的原話。另外,在這些采訪中,坂本先生從來沒有回避過任何話題。

(感謝薛楓、中信出版社對本次采訪的幫助)

原標題:

專訪坂本龍一傳記采訪者鈴木正文

我還能看到多少次滿月升起?

校對:賴曉妮、吳玉燕,運營:嘻嘻,排版:付贏

原標題:《再也看不到滿月的坂本龍一,我很想念他》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司