- +1

《舞臺姐妹》和《不夜城》中的上海時尚

《舞臺姐妹》(1964),編劇:王林谷、徐進、謝晉,導演:謝晉,美術:葛師承,上海天馬電影制片廠

《不夜城》(1957),編劇:柯靈,導演:湯曉丹,美術:葛師承,江南電影制片廠

《舞臺姐妹》和《不夜城》都屬于“十七年電影”,前者拍攝于1964年,講述了一對情同姐妹的越劇演員從舊社會到解放初的人生經歷,是這一階段電影的重要代表作之一;后者完成較早,以民族資本家在不同年代的境遇和思想變化為主線展開,1957年拍竣,只是由于時代原因,1980年代之前從未公映過。這兩部電影的主題差別很大,但也不無相似之處,比如情節和人物的時間跨度都是從1935年左右延續到解放后,《舞臺姐妹》的結尾在1950年,《不夜城》則結束于公私合營時期。另外,兩部電影的美術都由當時著名美工師葛師承負責,電影中的場景考究細致,和池寧的《早春二月》一樣,在細節上相當寫實,不過葛師承也有鮮明的個人特色,他顯然對1940年代末期的上海時尚非常熟悉,因此在電影中表現的十分出色。

《舞臺姐妹》是導演謝晉籌之已久的題材,1961年夏天以后,創作環境相對寬松,謝晉決定將之前的想法付諸實踐,他做了很多前期的準備工作,比如訪談多位越劇女演員,去浙江鄉下體驗生活等等,1963年4月和王林谷一起共同創作了最初的劇本詳細提綱。上海天馬廠決定拍攝,但經過多次討論修改沒有結論,于是天馬廠決定帶著提綱本去北京向文化部和電影局領導征求意見,得到了電影局長陳荒煤和文化部副部長夏衍的大力肯定與支持。夏衍還在提綱本和后來的文學本上做了大量批注,提出詳細的修改意見,并且打算將電影作為文化部1964年國慶獻禮的重點片,還因此批了彩色膠片。1964年電影拍攝完成,經過多次審看,謝晉也做了修改,包括重新改寫了結尾的臺詞等等。雖然第二年終于通過了文化部的審查并上映,“文革”中還是被當作毒草大受批判。1970年代末電影重新公映,受到熱烈歡迎,在觀眾中頗有口碑,也是公認的“十七年電影”中的優秀作品,除了編導攝影都是高手之外,葛師承的美術設計也非常出色,電影中浙江山區每一處不同的戲臺和上海茶園戲樓等多處逼真三四十年代的場景,都是出自他的尋訪和設計,而片中的服飾也頗具深心,值得考究一二。

故事從1935年開始,戲班的女孩子們先在浙江鄉下唱戲,1941年以后轉到上海,歷經抗戰時期和戰后,最終結束于1950年。劇本的時間線非常精細,幾乎每一個時間點都經得起推敲。葛師承曾經在關于《舞臺姐妹》美工設計的札記中詳細記述了自己的工作,其中提到服裝也要盡量符合當年的實景。電影的前半段發生在浙江鄉下,草臺班子經濟拮據,女孩子們除了戲服光鮮,日常著裝大多比較黯淡。

到了上海以后(1940年代前期),主角春花月紅很快唱紅,而春花這個角色相當程度上是照著袁雪芬寫的,所以她在電影里也始終穿素色長衫,而不是一般勾勒線條的旗袍,不怎么收腰,不流行了的寬袖口,春夏是淺藍淡白,秋冬是深色。她的不時髦是人物的設定。臺下也永遠梳一根大辮子,不施脂粉。電影中很多關于服飾的小細節非常用心,比如唱戲的女孩子們基本都穿著線襪,只有豪闊的沈家姆媽和“墮落”以后的月紅才每次出場都穿絲襪。

然而電影最精彩的服飾表現是高潮部分的一場法庭戲,那完全是1940年代末期上海女裝時尚的重現。

先看一下相關部分精細的時間線:春花演越劇《祥林嫂》被禁,社會局的禁演告示上寫著民國三十六年(1947)3月。越劇界反抗,簽署聯合公演合約是當年7月底,接著唐經理他們謀劃對付春花時穿著絨線背心西裝風衣,就是秋天。春花被丟石灰包時已經公演,大家都穿著長大衣,應該是冬天了。中間隔著治眼睛,到了法庭上春花和女記者江波也都是冬天裝束,最快也要1948年初了。時間線絲毫不亂。

法庭戲中,月紅出現時穿著淺色燈籠袖寬身大衣,直領、同色大紐扣、兩個大方口袋,里面穿一件深色高領絲絨旗袍,長及小腿肚,在大衣下面露出一點下擺,絲襪繡花鞋。

圖 1 《舞臺姐妹》法庭戲中的月紅

按照劇情安排的時間,這身衣裳幾乎全是寫實的。1947年初,絲絨旗袍漸漸開始在上海出現。這種衣裳1930年代時曾一度流行,之后就不再時髦了。這時候重新回潮,當時人認為可能跟兩件事有關,一是1945年聯合國成立大會上,金陵女大校長吳貽芳作為中國代表參會時曾經穿過深色絲絨長旗袍,顯然是作為隆重的正裝穿著的。更早兩年,宋美齡赴美演講時也穿過類似的衣裳。這兩位氣度雍容,絲絨旗袍也隨之引起國內外不少關注;另一件事是1947年10月,明星黎莉莉首開風氣,在回國的輪船甲板上亮相時穿上了黑絲絨旗袍。雖然進口絲絨非常昂貴,但是黎莉莉的絲絨旗袍還是很快影響到了上海的時髦女性,1947年底,女明星們已經開始紛紛穿上這種衣裳了。從這個時候開始,絲絨旗袍流行了好幾年,最初以黑色紫紅等深顏色居多,漸漸的顏色也變得豐富起來,不過始終“素色或條子的絲絨是最上乘的”,高領,袖子細長,袍身長到膝蓋以下兩三寸的樣子。這一時期的大衣則以寬墊肩和燈籠袖最為時髦,電影中就是一件典型的淺色燈籠袖大衣。這種衣裳從1946年秋天開始大受歡迎,應該也是西風東漸的結果,稍早些時候歐洲的流行女裝以及好萊塢電影中都出現過類似的外套,當時傳說是巴黎的裁縫發明了這個樣式。上海報紙上經常有專欄作者表示不滿,認為這種大衣只適合苗條修長的女子比如電影“perfect marriage”中的洛麗泰·楊,普通人穿了臃腫不堪,只看得見兩只袖子。不滿歸不滿,燈籠袖大衣依舊蔚然成風,并且持續了好幾年,寬身和細腰的樣式都很流行。

兩相比對,月紅法庭上的裝束幾乎就是復原了的1948年前后上海秋冬的時式女裝。類似的重現也出現在《不夜城》中。

《不夜城》最初是為了宣傳公私合營而創作的,按照編劇柯靈的說法,是領導出題目,他寫文章,劇本完成于1956年。上海的江南電影制片廠交給湯曉丹執導。電影拍攝一波三折,過程中已經傳得沸沸揚揚,說這部電影是在“美化資產階級”。批判的大字報在廠里貼的鋪天蓋地。劇組頂著極大的壓力拍完,由藍為潔擔任初剪,她說老剪輯師們都興趣不大,嫌電影沒有戲劇性過于平淡。當時政治環境比較緊張,江南廠決定將影片封箱入庫。入庫前,湯曉丹要檢查樣片,于是決定在放映間悄悄放映一場,只讓攝制組幾個人看一看,特意叮囑千萬不要讓別人知道。但不知怎么還是走漏了風聲,到了那天,忽然來了很多人一擁而進,不但座位滿了,后來的人連玻璃窗都擠碎了。藍為潔說,有人看后告訴她,本來是想看電影如何美化資產階級的,“結果并不過癮”。影片從此入庫,雖然后來一再被批判為毒草,但其實始終沒有公映過。直到八十年代才上映,并曾經送去英國放映交流。不過湯曉丹在回憶文章里說電影并沒有精修過,松松垮垮的,后期完成得也很草率,他多年后仍然為此痛心不已。

因為最初是作為出國放映的故事片來拍攝的,所以用的是當時很少見的彩色膠片,雖然攝影師經驗不足,湯曉丹也認為色彩上并未達到自己預期,但是美術葛師承和導演配合默契,并從此建立起極深的創作友誼。電影情節涉及主角張伯韓一家二十多年的經歷,大致分為三個時期:第一段是1935年年輕的張伯韓學成歸國興辦實業,第二段是1948年前后到上海解放前資本家張伯韓應對生意場上的各種局面,第三段是解放后直到1956年初張伯韓走向公私合營的過程。第一段相對簡單,篇幅也短,用服飾反映1930年代中期,表現上不過不失,特點還是明顯的;后兩部分的服飾設計則非常出色,其中第二段對于1940年代末的上海時尚表現得極具時代感。

首先是和《舞臺姐妹》中相似的絲絨長旗袍,《不夜城》中大量使用了這種服裝:

圖 2 《不夜城》中1949年的絲絨旗袍

或許是因為《不夜城》以資本家的生活環境為主,所以表現得更為豐富多變,左邊兩張圖是張伯韓太太,在電影里她是個具有傳統美德的妻子和母親,常服大多樸素低調,這是在女兒的生日舞會上。右邊的兩張圖是張伯韓的弟媳。顯然比《舞臺姐妹》中更為華麗,色彩和細節也更加豐富。

除了絲絨旗袍以外,電影中還有一段重要場景,張伯韓為了跟洋行買辦周旋,特意在家中宴客,當天他因為工廠臨時出事無法及時趕回,只得由妻子、妹妹和弟弟夫婦出面招待買辦和他的交際花女友。中間有一個場景是四個女人飯后坐下來打麻將,弟弟在旁作陪,他暗示大嫂和妹妹,于是大家順理成章地輸了牌。這段麻將戲拍得流暢自然,也很能顯示人物性格,其中的服飾同樣恰如其分地表現出那個時代和階層的生活特征,4件長旗袍色彩飽和度很高,鮮明有光澤,花紋豐富,華麗感十足。湯曉丹說自己曾經想用三種不同色彩來區分電影的三個不同時期,只是因為當時攝影師對彩色膠片的使用不夠熟練而未能達成目標,他設想中的這一時期應該是黃色的。雖然膠片沒能做到,但美術師選用的華美明艷的服飾至少也部分完成了這個設想。除了各有特色的旗袍,張伯韓妹妹和買辦女友領口的大別針也是極具時代特色的飾品。

圖 3 《不夜城》中的麻將一場,桌子四周從中心開始順時針分別是買辦女友、張伯韓妹妹、弟媳和張伯韓太太,弟媳是桌上唯一一個對牌局一無所知的人

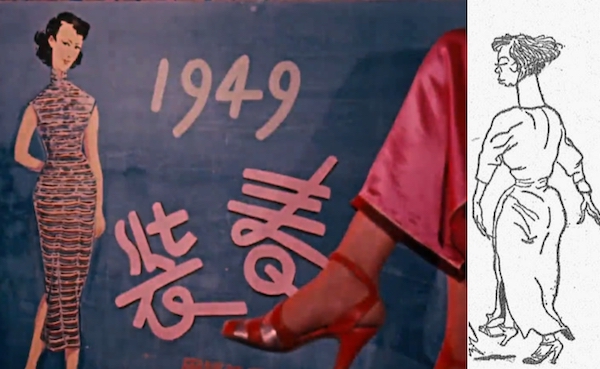

五十年代以前彩色電影實在很少見,《不夜城》的拍攝時間和故事發生的年代非常接近,葛師承對1940年代末期的服飾和時尚的熟稔以及表現方式也使得電影因此留下了值得重視的資料,比如電影甚至還出現了一個有趣的服飾細節,百貨公司櫥窗里布置著最新的時裝,后面是畫有1949春裝的廣告牌,街邊有熙熙攘攘的買賣銀元的人群,時代背景點染的恰到好處,而春裝的時裝畫分明就是1948-1949年一度盛行的“美齡裝”,這種旗袍身長過膝,高領束腰。解放后也繼續流行過一段時間,1950年的《亦報》上還有人撰文畫圖嘲諷過這種時裝,稱之為“螳螂式的長旗袍”。電影里不過是幾秒閃過的一個鏡頭,美工師對那個時代服飾的把握完全是舉重若輕的精準。

圖 4 左《不夜城》中的廣告牌;右《亦報》的漫畫“螳螂式的長旗袍”,1950年6月25日

除了上述提到的種種,《不夜城》還從另一個方面表現了1949年前上海社會服飾的變化,主要是通過兩代人的服裝差異來體現的,電影中張伯韓的獨生女珍珍被嬌養長大,1949年前已經是時髦的大學女生,直到1951年的“三反五反”運動之前,她的生活主要在校園和家里,電影中她大多穿著毛衣+半裙,或者毛衣+西褲,這顯然是1940年代末上海大學生最時尚的裝束。

圖 5 《不夜城》中的珍珍

上圖左一到左三都在解放前,右一是1951年,從電影表現看,解放前后她的日常衣著幾乎沒有變化。而她和同學在一起時,這種特點也很明顯。

以往討論這一時期的服飾變化經常將旗袍的消退視為新社會的影響,其實年輕女性選擇長褲早在抗戰時期就已經漸漸出現了,雖然最初被視為女著男裝,“不倫不類,惡形之至”,或者被直斥為“怪樣”,但是仍然阻擋不住西裝褲的流行。最先做出這類選擇的是大學女生和年輕的女演員。抗戰勝利后的1946年,上海市政府規定的女職員制服,也是大翻領雙排鈕式的上裝和西褲。差不多同一時期,名演員李麗華因故上法庭時,就穿著西裝褲和玄狐大衣,被記者稱為“衣著是歐化了”。到了1947年,雖然還是有很多人看不慣,但也不得承認在嚴寒季節的上海,長褲對女性更加友好。比起最常見的旗袍,西褲既保暖,也方便行動,更不用說很多女學生還需要騎自行車上學。

到了1948年初,西裝褲和短大衣漸漸成為年輕女性最入時的服裝。明星陳燕燕去北京拍戲時,就依照自己平時在上海的習慣穿著這樣的類似的衣裳,當時的《申報》報道她穿“灰法蘭絨西裝褲,短大衣,紅皮鞋”,在北京的中山公園散步。張瑞芳1949年前從上海到香港再到北平,春天的時候也是穿著咖啡色的彩條毛衣和西裝褲,她提到當時上海最流行這樣的穿著:長西褲配各種面料的短襖。1940年代末,天冷的時候西裝褲搭配短大衣或短棉襖,等到天氣回暖了,上衣就換成各色鮮艷的絨線衫,這是最時尚的穿衣方式,只是這種衣裳在當時大多是年輕女性的專屬。這種更有活力和現代感的風尚與華麗的長旗袍寬身大衣同時出現在上海社會。

最后還有一點也值得注意,主要角色以外,有兩個場景出現了張伯韓公司里的兩位女性職員,這兩位只有一句臺詞,各自出場一次,卻是極少在電影里看到的1940年代末辦公室工作的職業女性的衣著,分屬不同季節,是厚薄各異的旗袍+外套,也和其余女性角色的服飾風格大不相同。這種地方都可以看出美術師的用心。

圖 6 《不夜城》中張伯韓公司的女職員,右圖是在報讀美棉行情

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司