- +1

游牧民族為何南下:是西風模式在背后揮動上帝之鞭嗎?

北亞游牧民族的入侵和征服,可說是我國歷史形成中最重要的因子之一。因此,關于游牧民族擴張原因的探索從未間斷,其中,氣候變化說是最為人所知、討論也最為熱烈的解釋之一。 然而,奇怪的是,此類解釋中竟普遍缺乏對氣候變化本身的合理求證和全面理解。這可能是氣候變化說至今難以進一步推進的原因所在。但隨著最近十年間歷史氣候變化的研究進展,當我們再度將眼光投向氣候變化與民族遷徙問題時,發現兩者的關系遠比我們想象的更為復雜,同時也更具魅力。

游牧民族擴張與氣候變化的不解之緣

將歷史上的民族遷移歸因于氣候變化,至今已有百余年的歷史。早在1907年《亞洲的脈動》一書中,美國著名學者亨廷頓首次讓氣候變化驅動說名聞遐邇,他利用里海水面升降和加利福尼亞樹木年輪等氣候變化代用指標,發現13世紀的干旱事件,并由此認為干旱是導致13世紀蒙古大規模向外擴張的重要原因之一。其后,英國著名學者湯因比采納此觀點,并在《歷史研究》中進一步探討了這一假說,從而使之更加廣為人知。盡管幾十年后,加雷斯·詹金斯(G. Jenkins)和英國著名古氣候學者拉姆(H. H. Lamb)提出降溫說,但并未動搖早已根深蒂固的干旱說本身,只是在此基礎之上,形成了更加深入人心的惡劣氣候遷徙說而已。

在中國學界,干旱等惡劣氣候環境說一直占據著主流位置。只不過,與亨廷頓等西方學者不同的是,判斷氣候干旱或寒冷的地點,變成了我們熟悉的中國北方。

歷史學者許倬云先生曾撰寫文章探討過漢末至南北朝時期的氣候與民族移動問題。但囿于記載北方游牧民族社會狀況的史料有限,其所居之地的氣候信息難以從史書中尋覓。對于史學家而言,要想研究氣候與北方民族移動之關系,必預先設置前提。即將散見于東漢到南北朝之間正史五行志等同類記事文獻中,記載中國黃河、甚至長江流域寒冷、大雪等氣溫變冷的史料,作為判斷北方游牧民族所居之地氣候變化的證據。此立論之依據,乃是認為“中國本部氣候,受西伯利亞高氣壓的影響至巨,西伯利亞的氣溫尚不及蒙古地區為冷,則在中國本部趨寒時,其冷氣團的來源即北方草原及沙漠自然更為寒冷”。由此,許倬云以寒冷年份每十年為一期,判別出四個寒冷時段,即90-130年、180-200年、270-330年、410-540年。再爬梳各時段中北方游牧民族入侵中原之史實,以辨析兩者之關系。從而得出氣候轉寒所導致的生計不足乃是北族南徙之動機的結論。

相較于歷史學者在此方面的定性研究,經濟學者則采取定量研究方法,將氣候變化與農耕游牧沖突的關系放置在量化檢驗之下給予驗證。白營、龔啟圣2011年發表題為“Climate Shocks and Sino-Nomadic Conflict”的文章,其立論前提與許倬云相仿,即用漢人定居區的黃河中下游的降水量代替非漢人的游牧民族活動區的降水狀況。依據為上世紀80年代成書,1992年被翻譯為英文出版的《中國氣候》(Climate of China)一書的觀點,即蒙古草原與中國北方均受東北亞季風氣候支配,兩者的降水存在高度的一致性。最后得出的檢驗結論認為在旱災頻發的年代,中原漢族王朝會經受來自北方游牧民族更多的進攻,原因為游牧民族在旱災帶來的生存壓力之下,為掠奪物資攻打農耕社會。陳強在2014年《氣候沖擊、王朝周期與游牧民族的征服》一文中,同樣以此作為研究的前提,利用的所有氣候數據均為中國北方的氣候記載。所得結果同樣認定氣候沖擊對于游牧民族征服有顯著影響,降雨越稀少,則中原王朝被征服的概率越高。

無論是歷史學者的定性研究還是經濟學者的定量探索,在面對歷史上游牧民族南徙的動因問題上,氣候要素均被擺放在論述的重要位置上。而且,惡劣的氣候條件,不管是干旱抑或寒冷,均被認為是游牧民族被迫南侵的背景。但當我們拋開學科之別與方法差異,去分析此類研究共同的立論前提時,會發現一個共識性的認識,即中國北方農耕區的氣候變化等同于游牧民族所在的草原地區。然而,這種對于不同區域的氣候一致性判斷是不證自明的真理嗎?

西風模式:揮舞上帝之鞭者嗎?

如上所述,農耕區與游牧區的氣候冷暖、干濕變化究竟是否一致,是氣候變化說解釋的關鍵所在。中國北方農耕區的寒冷、干旱氣候,是否可以推導出北亞草原地帶的氣候變化情況?這是我們無法輕易回避,乃至必須面對的質問。

最近二十年,隨著蒙古地區對外國學者進駐研究的許可,越來越多的地理學者進入蒙古展開研究樣本的采集,這使得蒙古歷史氣候變化不再處于全無數據可依的狀態。1995年,由美國和蒙古科學家聯合執行的蒙古-美國樹輪研究計劃(Mongolian-American Tree-Ring Project, MATRIP),旨在研究蒙古及鄰近地區的古氣候變化。通過利用杭愛山和肯特山上的樹輪,分別重建歷史時期蒙古高原溫度和降水的變化。然而,研究結論卻與以往認知截然相反,即在蒙古帝國急劇擴張的13世紀前期,蒙古正處于中世紀溫暖期的中后期,雨水充沛,氣候呈現溫暖-濕潤的良好狀態。反而是之前的12世紀后期,游牧民族所居之地曾長期受到干旱的困擾。

由此,有關蒙古擴張的氣候影響學說出現了與以往全然迥異的新解釋。由美國和蒙古學者尼爾·佩德森、艾米·海斯、納琴·巴塔比亞等組成的名為“洪水、干旱、能源學與蒙古帝國”的研究項目,給出了不同于以往的全新詮釋,即認為在干燥天氣之后,隨之而來的良好氣候條件,與當時蒙古內部劇烈的政治變革相配合,共同促成了13世紀初期的蒙古擴張。

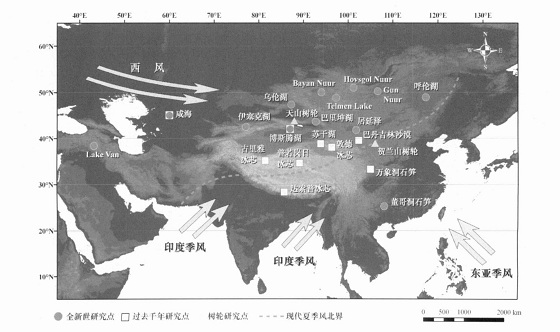

無論此種說法的可靠程度如何,至少有一點可以明確,即蒙古地區降水狀況與中國北方農耕區相反。這一判斷無疑在解釋游牧民族擴張原因中具有重大意義。其實,隨著近十余年來歷史氣候重建地區范圍的不斷擴大,地理學者已經逐漸發現咸海、古里雅冰心、博斯騰湖、蘇干湖、巴丹吉林沙漠的古濕度(降水)重建結果同萬象洞的石筍氧同位素記錄的季風降水存在大體相反的特征。

陳發虎院士以此現象為依據,提出了重要的“西風模式”說,即受西風環流控制的亞洲中部內陸中東亞干旱區和青藏高原北部地區,在現代間冰期的各個時間尺度上均存在不同于季風區的濕度(降水)變化模式。如此,作為受西風環流控制的內陸干旱區的一部分,蒙古地區在濕度(降水)方面與亞洲東、南部季風區存在差異,乃至相反的狀態,就更容易被理解。

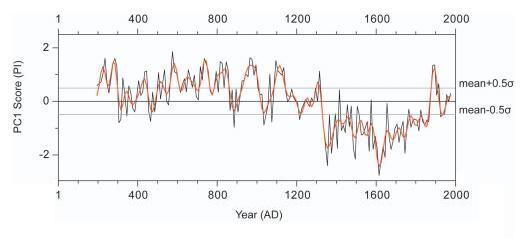

那么,在西風模式的框架下,依靠中國北方農耕區的降水重建結果,可以推測出在中國歷史上其他幾次游牧民族擴張的氣候背景。研究者們綜合利用歷史文獻、樹輪和石筍等代用證據重建出中國北方季風區過去1800年的干濕狀況,我們看到漢末至南北朝時期中國北方整體偏濕,而在310年、340年和460年分別有三次10年左右的干旱期。按照西風模式中關于降水的反相關系,我們是否可以大膽推斷漢末以降數百年游牧民族擴張的氣候條件與12-13世紀一樣,是以草原地區長期偏干狀態下短暫轉濕為背景呢?

無論上述推斷是否可靠,西風模式的提出,讓我們認識到中國歷史上內陸亞洲地區與東部季風區的氣候變化彼此獨立且存在“錯位相”關系的同時,更重要的是促使我們重新思考中國歷史上氣候變化與游牧民族擴張之間的邏輯關系。在此基礎上,西風模式說對傳統的寒冷-干旱惡劣氣候說產生了巨大沖擊,不僅使游牧民族擴張與氣候變化關系問題變得更為復雜,而且使氣候變化說變得不再為人們所輕易地接受。

氣候變化究竟應置于何處?

西風模式的出現讓我們需要再次審視氣候變化在北方游牧民族擴張中所扮演的角色。當惡劣氣候說受到質疑時,氣候的冷暖、干濕變化對游牧民族的影響均被放置在重新思考之列。而這種思考的背后應該是對氣候變化與游牧社會、經濟結構間作用機制的更多關注。如已有人類學家提出“環境人口容量”概念,來考察氣候變化與游牧民族社會經濟間的互動關系,從而給出新的解釋。

除此之外,蒙元史已故專家蕭啟慶先生1972年的舊作至今依然可以給予我們啟發。《北亞游牧民族南侵各種原因的探討》中分析了各種游牧民族南侵的原因,認為游牧民族的掠奪性特征具有超越氣候變化的特點。因為無論氣候環境良好與否,游牧民族的擴張均可用掠奪性給予解釋。即氣候惡劣時,因游牧經濟的脆弱性,為解決經濟困難而發動戰爭;氣候良好時,又為尋求多余畜牧產品的交換和奢侈品,而挑起戰爭。如此,問題的關鍵已經擺脫了氣候優劣這一因素。所以,更值得我們探究的是,不同的氣候條件下,游牧民族為何會選擇采取掠奪而非其他手段達到目的。這可能才是問題的核心所在。

但西風模式對舊有研究范式的挑戰并不意味著氣候因素的失效,只是代表過去簡單的惡劣或良好氣候環境說已不再能夠簡單的成立。至于不同氣候條件如何影響游牧社會的抉擇,依然值得也有必要進一步研究。

但囿于北方游牧民族所存史料的稀少,游牧民族擴張原因以及不同氣候條件對游牧社會的具體影響,就像斯芬克斯之謎一般,可能永遠無法得到最終的答案。但是,在回顧這一重要問題的學術發展軌跡的過程中,使我們認識到學科交叉在學術進步中的重要作用。

歷史氣候學在最近十余年快速發展,其中西風模式的提出直接顛覆了舊有的惡劣氣候導致游牧民族擴張的說法。氣候因素走下“神壇”的同時,促使我們去更深層次的思考氣候變化與游牧社會間的關系。這樣的認識突破,源自歷史學之外的地理學最新研究進展,而后又反過來影響到歷史學的研究思路。這種學科間的交叉與互補,無疑對舊有認知提出嚴峻挑戰,也激發出了新的研究方向。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司