- +1

賀宏亮︱對傅申關于懷素《自敘帖》“三胞本”說的辯證

日前購得傅申先生在大陸出版的《書法鑒定:兼懷素〈自敘帖〉的臨床診斷》(上海書畫出版社,2018)一巨冊,拜讀一過,深為嘆服。本書為傅先生將多年經驗與所學整理歸納所成書,以近年屢受爭議的草書極品——懷素《自敘帖》為“臨床診斷”案例,抽吸剝繭、巨細靡遺地闡釋“書法鑒定學”的基本論點:以正確的目鑒為基礎,進而以嚴密、詳盡的推理來論證。較之本書初版(臺灣典藏藝術家庭股份有限公司,2004年10月),大陸新版增補了“沈銘彝本《自敘帖》密碼”、“確證臺北故宮本《自敘帖》為北宋映寫本——從’流日半卷本’論《自敘帖》非懷素親筆”和“《臺北故宮本〈自敘帖〉為北宋映寫本》后續討論”三篇文章,其中以“確證臺北故宮本《自敘帖》為北宋映寫本”一文最為重要。

傅先生在臺灣典藏公司版《書法鑒定》中認為:臺北故宮本《自敘帖》是寫本而并非文彭摹本,宋明人的題跋皆真,臺北故宮本《自敘帖》是水鏡堂刻本的母本。在臺灣典藏公司版《書法鑒定》刊行后,2005年,傅先生獲得了一份新的材料——日本半卷本“自敘帖”。經過對這份新材料的研究,得出了與臺灣典藏公司版《書法鑒定》中大為不同的結論。他在“確證臺北故宮本《自敘帖》為北宋映寫本”一文中的意見是:故宮本不是勾摹本,是映寫本,偶加復筆修正,不是文彭所摹,宋代題跋皆真,是水鏡堂刻本的母本。他將臺北故宮本與流日半卷本及契蘭堂刻本仔細反復比觀,認為三者難分優劣真偽,此三本出于同一手筆經三度映寫的三胞本,其中并無真跡。懷素本人一生可能重復書寫自敘帖,但是絕無任何兩本可互相套合。所以故宮本不是懷素親筆作品,但是無損于故宮本自敘帖自宋代以來的影響力。

拜讀以上說法之后,筆者頗為驚詫。且不說故宮本的紙張不適合映寫(傅先生最初的研究結論就是“單就紙的材料而言,臺北故宮墨跡卷《自敘帖》就絕不會是一個摹本”。見大陸版《書法鑒定》第101頁)即便是同一人同一天用同樣的筆墨在薄紙上映寫,能像傅先生“三胞本”之說描述的那樣,做到如此雷同嗎?實在是扦格難通!

筆者近日檢出啟功、朱關田、李郁周、黃敦、穆棣、張紫石、陳書國等人關于《自敘帖》的相關論文,認真研讀,并仔細比對了《自敘帖》臺北故宮本、流日半卷本及契蘭堂刻本的清晰大圖,略有一點心得,得出和傅先生不太一樣的結論,野人獻曝,供專家和讀者批評指正。

“流日半卷本”絕非近人復制品嗎?

讓傅先生改變原來觀點從而提出“三胞本”說的最大原因,是流日半卷本的出現。傅先生說,“由此卷至晚在20世紀初年已流傳至日本的事實可以證明,其絕非近人依據臺北故宮本所作的復制品。”(大陸版《書法鑒定》第292頁)但是遍觀全書,傅先生并沒有提供過硬的證據,能夠確認“此卷至晚在20世紀初年已流傳至日本”。他的依據,僅僅是此卷1935年影印本后的三則題跋。

這三則題跋分別是,1.明治三十四年(1901)石川節堂(1842-1931)跋;2.明治壬寅(1902)谷鐵臣(1822-1905)跋;3.昭和甲戌(1934)外川內山松世跋。奇怪的是,這三則題跋并非墨跡,而是“為減省印刷成本而以鉛字排印”。

此半卷《自敘帖》珂羅版影印本印刷時間可以確定是1935年6月(土屋明美、飯野世子在日本作過田野調查,其論文中譯本發表在《中國書法》2012年第8期。他們在京都大學圖書館和富山縣立圖書館等地找到了流日半卷本的第一手材料,甚至找到了當時拍攝制版的“小林寫真制版所”開具的發票,時間是昭和十六年(1935)六月十九日,費用是二百七十五日元。)那么,“流日半卷本”原件現世的最晚時間,應該以1935年6月19日為下限。我不能給出具體的證據,但是從邏輯上講,“流日半卷本”是近人復制品的可能性確實存在。理由如下:

第一種可能,1926年12月,上海延光室已經刊行了珂羅版影印本《自敘帖》,在1926年12月至1935年6月的近十年的任何一個時期,均有可能根據珂羅版影印本《自敘帖》來進行較為精準的復制作業。1901年石川節堂跋和1902年谷鐵臣跋可能是偽造的。

第二種可能,退一步講,即便1901年石川節堂跋和1902年谷鐵臣跋皆真,但照相鋅版印刷術和照相石印術由英國人詹姆斯和斯科特在1859年發明后,早在1876年就通過《測地繪圖》一書中所附的《照印法》首次被介紹到中國(參看呂道恩,“照相鋅版印刷術和照相石印術的發明及傳華時間新考”,刊于《中國科技史雜志》,2013年第1期)。在照相鋅版印刷術傳華(1876)后到1901年的二十多年間,清代嘉慶六年(1801)吳縣謝希曾所刻《契蘭堂帖》卷五所收的《自敘帖》刻本,也有可能成為復制得到“流日半卷本”的依據。(自然,假如1901年石川節堂跋和1902年谷鐵臣跋是偽造的,則以《契蘭堂帖》中《自敘帖》刻本為依據來復制“流日半卷本”的時間范圍為照相鋅版印刷術傳華(1876)后到1935年的六十年間。)

傅先生自己也認為,這一問題極為重要,他說“在清代末期這一卷就流傳到日本了,不可能是某一個人看到珂羅版以后做的高仿,這一點非常重要。”(《傅申書畫鑒定與藝術史十二講》,浙江大學出版社2017年版,第106頁)但他僅僅根據1901年石川節堂跋和1902年谷鐵臣跋這兩份連書跡都沒有見到的排印文字材料,就斷定“此卷至晚在20世紀初年已流傳至日本的事實”、“流日半卷本絕非近人復制品”,實在是太輕信了。

在“確證臺北故宮本《自敘帖》為北宋映寫本”一文最后,傅先生自問自答給出了五個問題“檢討”。其中的檢討1:“流日半卷本”有無可能是近代人依據臺北故宮本所作的復制品?答:不可能。因為此卷在清末的1901年已經傳至日本,遠在任何臺北故宮本的影印本出現在民間之前。且有兩則不同臺北故宮本的南宋人題跋,后人無由復制或無中生有。(大陸版《書法鑒定》第327頁)上面我已給出了“流日半卷本”是近人復制品的兩種可能性。下面再談談對兩則未見于臺北故宮本的南宋人題跋的意見。

關于南宋人的兩則題跋

目前,這兩則南宋人題跋只有影印本黑白圖片可供參考。從影本看,這兩則題跋的裝裱順序先后倒裝。一則是滕仲因寫于嘉定乙卯(1219年)的題跋,說黃庭堅曾收藏過此卷,傳至他的第四代孫黃存之;另一為倪祖義寫于紹定改元(1228年)題跋,談到“建業文房之印”、“佩六相印之裔”、“四代相印”、“許國后裔”、“武功之紀”等都是蘇家之印,云云。

傅先生認為“兩者都是典型的南宋書風”、“頗可確定這是兩氏真跡。”他還說到:“這卷只存三十行的流日半卷本,就紙幅長度而論只是《自敘帖》全卷的五分之一,是否在山谷卒后,為子孫割裂分藏不得而知。奇怪的是自南宋中期之后,并無元明清的題跋,其原因亦不可曉!或許此卷的分割時間更晚,故其他題跋隨各段自敘殘本散失不存了。”(大陸版《書法鑒定》第292頁)

流日半卷本《自敘帖》珂羅版影印本后明治三十四年石川節堂跋中也說到,“倪滕二氏跋,紙墨分明宋物,書法亦佳,洵是當時所題者矣。衡山刻時無是跋,而三紙離析后有是跋,事實終不可考。”

我接受石川節堂和傅先生對兩則題跋確為南宋人真跡的判斷,但即便如此,也存在移配的可能性。題跋字跡的來源和移配時間“終不可考”。兩則南宋人題跋的真偽與“流日半卷本”是否是復制品并無必然關系。

另外,傅先生在書中還說到倪、滕“二人姓名均不見于《宋人傳記資料》”、“目前并無其他資料”。其實只需稍加檢索,即可發現倪、滕二人均有不少文字傳世,事跡也可考。陳書國撰有“懷素《自敘帖》流日半卷本南宋人兩跋考述”長文(刊于《榮寶齋》2014年第9期),考證甚詳,此處不贅引。

“三胞本”關系的另一種可能性

穆棣在2012年發表“《自敘帖》臺北故宮本前六行暨流日半卷本確系鉤摹”長文,并配發多張比對圖版(《中國書法》2012年第8期),認為“流日本為地地道道的鉤摹本,其種種仿造證據晰然可鑒。”陳書國在2017年發表“由狂草技法看臺北故宮博物院藏懷素《自敘帖》之真偽——兼與傅申、張紫石等先生商榷”(《榮寶齋》2017年第11期),也配發了多張比對圖版,認為“《流日半卷本》少飛白,很多粗細筆畫飛白都是以墨填實,臨仿者由于要照顧到各種細節,行筆不自信,小心翼翼,速度必然慢下來,因此出現很多死墨,死筆。”對于穆、陳兩位學者的看法,筆者認為大多可接受,現再舉一些新例證,并略作申說。

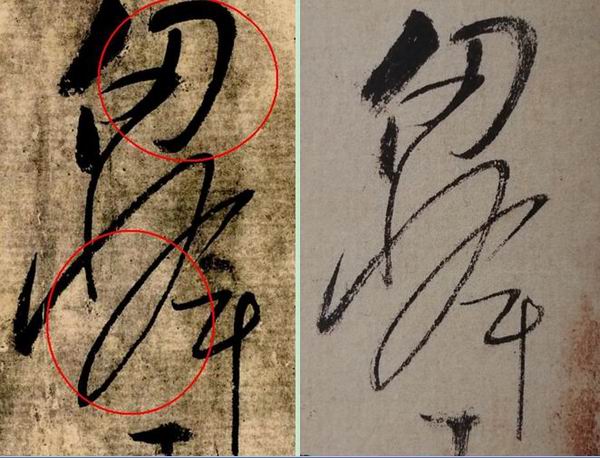

1.書寫速度問題

從下圖“仞峰”二字比對可見,臺北故宮本的多處飛白,在“流日半卷本”中均被填實;“流日半卷本”行筆猶豫遲疑,臺北故宮本的書寫速度明顯快于“流日半卷本”。

2.字形問題

2.1 “曾”字。“流日半卷本”與“契蘭堂刻本”一致,但這樣多一個圓圈,使得“曾”字誤成“為”字草法。

2.2 “瑤”、“旭”字。“流日半卷本”與“契蘭堂刻本”一致,但都多一個圓圈。

2.3 “郡”字。“流日半卷本”與“臺北故宮本”一致,但其“君”第一筆遲疑;中部多寫一筆;右半包耳旁的最后一筆輕忽,不似臺北故宮本此處筆畫肯定。“契蘭堂刻本”此字的“君”誤刻。

2.4 “永”字。“契蘭堂刻本”和“臺北故宮本”字形準確,“流日半卷本”草法有誤,行筆猶豫。

傅申先生對《自敘帖》臺北故宮本、流日半卷本及契蘭堂刻本仔細反復比勘后,認為三者難分優劣真偽,這一看法筆者不敢茍同。經過對三者大量字跡的比對,我認為臺北故宮本的書寫速度快于“流日半卷本”,字形準確度亦高于“流日半卷本”。契蘭堂刻本無法判斷其書寫速度,但在摹刻過程中,存在極少變形的現象。如果上文所述“流日半卷本”可能是近代復制品的假設成立的話,那么它的參考材料既包括臺北故宮本,也包括契蘭堂刻本,甚至可能還有某一件或者某幾件我們尚不知道的材料。《自敘帖》臺北故宮本、流日半卷本及契蘭堂刻本不是“三胞胎”,而是一母(臺北故宮本)兩子孫(流日半卷本、契蘭堂刻本)。

結語

傅申先生在“確證臺北故宮本《自敘帖》為北宋映寫本”一文中有句話令我印象深刻,他說,“即使這些復本不能完完全全地套疊在一起而略有參差,對這樣純熟精準的掌握度,足以達到令人驚訝的程度,因為人手究非機器,而這種近似度,已經是機器一般了!”(大陸版第318頁)的確,我也認為,《自敘帖》臺北故宮本和流日半卷本之間的近似度,只有借助機器復制才能夠做到。傅申先生提出的“三胞本”、“映寫說”,或許幾個字、幾行字能夠做到如此雷同,但如果是幾十行、幾百字大草書,幾乎沒有可能。

“流日半卷本”的出現,是庫恩(Thomas S.Kuhn)在《科學革命的結構》中所謂的“難題”(puzzle)。面對這樣的問題,是堅持原有的理論修補之,還是另起爐灶改頭換面,傅申先生選擇的是后者。我非常敬佩他的勇氣,也認為他提出的“三胞本”、“映寫說”依然是一種可能性。但我認為他輕易放棄了臺北故宮本是“寫本”這一最為重要的理論“硬核”(hardcore,此處借用科學哲學家拉卡托斯的說法),輕易相信1901年石川節堂跋和1902年谷鐵臣跋這兩份連書跡都沒有見到的排印文字材料,沒有想到“流日半卷本”是近人復制品的兩種可能性,進退失據,是研究中最重要的失誤。我同時還認為,“流日半卷本”是近人復制品的可能性,較之“三胞本”、“映寫說”,更具合理性,更可被接受。

最后簡單重復一下筆者想在這篇文章中表達的兩個主要觀點:

一、《自敘帖》臺北故宮本是寫本,既不是李郁周認為的“摹本”,也不是傅申提出的“映寫本”。它是不是懷素的真跡,不知道。

二、《自敘帖》“流日半卷本”可能是近代復制品。《自敘帖》臺北故宮本、流日半卷本及契蘭堂刻本不是“三胞胎”。

歷史留存下來的各種材料中,總是存在諸多的缺環,我們只能憑借現有材料,并運用邏輯和想象去補充那些缺環,提出種種可能性。我希望能看到研究者提出更多關于《自敘帖》的可能性解釋。這些可能性僅僅是合理程度不同而已。或許,它們都是對歷史的“誤診”。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司