- +1

龐偉的時光、植物、文化和大地

2023年度建筑檔案講述人

龐偉

-

廣州土人首席設計師

設計,是“有話要說”,而不是“無病呻吟”。好的設計,里面一定包含著設計者對場地傾訴的欲望。

設計意味著關心,意味著留意變動不居的時光,敬重人的真實,敬重大地的尊嚴,幫助城市回溯記憶,重新建立對自然的基礎信任,補足“波瀾壯闊的躍進式城市化”所帶來的“粗糙和毛胚化”的先天發育缺陷……

第十九屆國際植物學大會紀念公園

這是人與自然的另一種關系

一般意義的城市公園,你很難認為它們信任自然,它們幾乎所有的栽培都來自人的意志、人的喜好、人的挑選,并且并不放心任何一個由自然意外播種的品種,園丁們稱它們為野草,格殺勿論。

2017-2021,第十九屆國際植物學大會紀念公園(上圖為公園開園時的畫面,下圖為半年后的畫面)

龐偉(以下簡稱“龐”):平日的游歷閱讀和思考很重要,它形成了一些出發點或驅動力,形成了觀念和思想,它讓你對設計的話題、場地、題材變得有話要說。這些話變成設計語言,就是設計本身。作為景觀設計師,很害怕的一種狀態,是你面對一個場地很茫然、很無語、很提不起精神,感到沒話要說,所以只能去抄、去拷貝,去套路。就像談戀愛,如果你本身有荷爾蒙,同時你又對對方有一種美好的情愫,你會感到有說不完的話想和她說,對不對?以此類比,好的設計狀態,往往是對場地有特別多的話語想要傾訴,設計是一種傾訴。

邵兵(建筑檔案主編,以下簡稱“邵”):說說植物學大會這個項目,它的特點、觀念以及它為你們帶來了什么?

龐:植物學大會公園就是我們的一個傾訴,她表達了我們的植物觀,表達了我們對現有公園植物種植狀態的一種反思和反動。當然,不少思想受惠于一些偉大的思想和行動先驅,如利奧波德和其他一些人。植物學大會能建出來很不容易,感謝當時的深圳領導和福田城管局。當然,這個項目的成功沒有給我們帶來多少實際的好處,甚至可能還嚇退了一些委托方,老實說,這個項目雖然贏得了很多喝彩,但整體而言,它超出了我們社會大多數人的植物認知狀態,所以雖然很火,許多媒體都在宣傳,但這對我們的設計生計卻沒有幫助。“什么都不種,那設計費怎么給你算啊?”太多那些不思考的人,甚至都不明白我們在干啥?

事實上中國特別需要這樣什么都不種的公園,需要這樣相信自然、恢復自然的公園,我們的大中城市已經離真實的自然越來越遠,越來越疏離了,你做再多那些充滿人工種植的公園也改變不了這個不好的勢頭,甚至還在加劇這個勢頭。

雖然現在很多城市都在積極建造公園,甚至不少城市以“公園城市”為目標,但建造的這些公園普遍有下面兩個問題。

問題之一是過分人工,造價和維護費巨大。

以一些人為的趣味為導向,強調植物的“時尚”,一會兒要種黃花風鈴木,一會兒要種銀杏,要種櫻花,普遍的人工草坪、修剪型灌木,植物人工化,對自然本身的規律、意志,則忽略或者漠視。這一行為造成維護成本極高,有些公園一年維護費需要兩、三千萬,難以為繼。

第二個問題就是各個公園高度雷同,缺乏創造力,甚至南方的公園和北方的都很相像。

我們很幸運,或者說野草野樹野花們很幸運,在國際植物學大會這么重要的場合,把風、昆蟲、鳥帶來的種子當做主角,作為公園的基本植物的來源,在這個過程中,我們嘗試放棄人的挑選、人的意志 、人的干預。

我們做了中國第一個不種一棵植物,全部面貌交給自然意志主宰的公園。

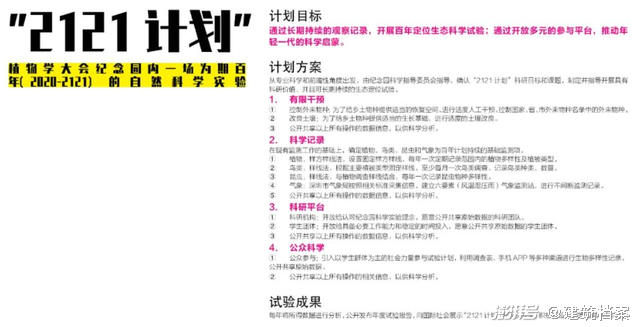

第十九屆國際植物學大會紀念公園開園與“2121”計劃(深圳市政府出臺“2121”計劃,意在用100年時間,將公園開放給自然觀察機構、植物和生態愛好者、青少年,持續觀察這塊土地上的生態演替,景觀春秋)

我并不認為所有公園都該這樣做,但我認為有一些這樣的公園是很有意義的。有時候帶孩子到人工的公園,還指著那些人工化的植物教他們愛護大自然,這是錯誤的教學地點。

多幾個植物學大會紀念公園式的公園,那么在大城市里也可以讓孩子認識真正的自然,領教它們自己演繹的故事,生殺博弈,物種競爭,以及惡性外來入侵品種的兇惡……通過我這幾年在包括一席和中科院格物致知論壇等不同場合大大小小的宣講,植物學大會紀念公園在景觀界輿論界科普界吹了一股風,提醒人們我們遠沒有建立成熟的植物認知,建立生態文明的路還任重道遠。

邵:當時怎么在這個項目中界定它的野和當代之間的關系?其實這個還是挺有挑戰的。

龐:植物的部分很野,純粹的野,但唯一的那條觀測徑,我們把它做的很當代,很有設計感,它的下面還藏了個公共廁所。

當然整個工作的認知框架就是當代的。

邵:植物學大會紀念公園其實是自然本質的狀態,裸露、野生,表達了一種我們在其他公園不大看的到的人與自然的關系。

龐:是的。

龍華區觀湖中心公園

混淆建筑與器具的尺度

我們把公園里的建筑的尺度和器具混淆,讓建筑回到器具,回到家具、玩具。

2022,龍華區觀湖中心公園

邵:深圳龍華觀湖中心公園,作為一個城市中的公園,怎么去理解它的設計?

龐:深圳龍華觀湖中心公園是個改建項目,原來有一定基礎。我們在這個公園里新做的東西都比較克制,不搞重的大的東西,追求輕盈的南方性,追求小尺度的親人性。

在公園主要的位置我們做了一條長廊,實際上它是一個活動發生器。我們把建筑的尺度跟家具的尺度做了混淆,比建筑要小,比家具要大,大小大概處于家具和建筑之間。它又像是一個玩具,可以有非常多的活動類型的可能,休息,聚會、追逐、展覽……山上的亭子,地方狹小,真不合適做大,我們于是把一個廊亭做成了一個坐具。

巨大的尺度讓人渺小無助,太多東西都過大、過寬、過高,好的設計需要在尺度上更接近我們自己,接近我們的身軀和心,親近比什么都好。

邵:你怎么看待城市景觀?在做景觀設計這件事兒的方向上,你有沒有過階段性的轉變?

龐:景觀就是你眼睛看到的所有一切,廣義上,連建筑也是景觀。如果講轉變,大概就是我現在越來越反感那些假大空的事物,沒心沒肺的事物,社會上景觀公司良莠不齊,把膚淺當熱鬧、花俏當網紅的很多,不忍卒睹。

邵:您主要是一位景觀設計者,對于建筑持有什么觀點?請繼續談談龍華中心公園。

龐:我現在以景觀為主業,但本人是建筑師出身,自己好像沒有特別強的界限感,設計應該都是相通的吧。比如在龍華公園里也有建筑設計,我們對公園的活動中心進行了改造,建了一些廁所,還做了個克萊因藍的劇場,很夢幻。

最開始我們想把這個公園做成一個很獨特的物理學公園,這個公園周圍是一些科技園區,有一個物理學概念的公園,是不是很酷?當時我給它起了個名字叫“量子糾纏公園”。但甲方不能接受“糾纏”二字,他們害怕別人到公園去“糾纏”(笑)無法進行管理。后來不僅不能“糾纏”,物理也不要,我們就只能退而求其次,做了現在的公園,一個妥協的結果。概念沒突破,轉向做尺度的實驗,效果也不錯。

邵:當其它項目需要和城市公共空間發生關系的時候,你會特意避免一些特別形式化的東西嗎?

龐:在我介紹給你的這些項目中,我的創作心態相對比較自由,沒有太多執念,也沒有強調一定要做什么、一定不要做什么。但做事不易,這些年尤為不易。深圳龍華觀湖中心公園這個項目過程中其實很艱難,大概拖了五年有余,在項目中這算時間比較長了。設計生涯,不少時候煎著熬著過來的。

深圳市福田記憶公園

一個關于原住民的故事

一個關心社會學的公園講的是誰的社會,一個關于文化的設計傳達的是誰的文化……

龐:福田記憶公園是一個我們自己比較滿意的項目,可惜它所在的位置和什么市政設施沖突了,公園已經被拆掉了,滄桑掉了。

如果說植物學大會紀念公園講的是一種高度生態化的思想,那福田記憶公園講的是人文生態和社會學。

深圳有個著名的創世話語:“有一個老人在中國的南海邊畫了一個圈。”某種程度上,我們在承認這句創世話語的同時,需要豐富或局部顛覆一下這個話題。在畫這個圈之前這個地方是什么?有人說是小漁村,這個回答嚴格來講是不對的,這個地方有完整意義的建制縣,之前叫新安縣,后來叫保安縣,30萬人,哪個小漁村30萬人?我們在這個項目中講的就是深圳原住居民。

除了高樓大廈之外,深圳的城中村蘊含了大量的豐富信息。我們做了很多建筑學的切片,內容關于城中村和傳統的客家民居,上面有很多原來的標語、招牌,我們熟悉的“拆”字、“計劃生育,丈夫有責”、“肥仔燒鵝”………這個公園講的是人的存在狀態,在深圳,不要以為只有外來人口,原住居民還大量存在。上沙、下沙、羅湖,皇崗、福田、梅林……這些地名不是深圳改革開放以后起的名字,它們都是古老村莊的名字。

美國有關于印第安人的公共空間,新西蘭有關于毛利人的公共空間,但我們在公共產品上沒有講過自己的原住民,這個小公園是個嘗試,它直面社會。

邵:社會上也有不少項目帶有人文或者歷史記憶的屬性,龐老師對這一類型的項目有何看法?

龐:現在不少人知識的來源是百度,是小紅書和抖音,這些是不是社會學底蘊?是不是人文底蘊?不少設計里的“文化”只能算是個圖解,只能算是一種觀念或知識的搬運。

邵:如果只是知識搬運或者圖解,那么設計師在這里面發揮了什么作用呢?我們做它的意義僅僅只是在廊道里布滿知識點,給大眾進行科普嗎?

龐:一個好設計師暫時不能被智能機器代替,就是因為他是理解、消化知識的人,他是創造者,而不是一個簡單的搬運者。我們這個圈子不可避免與人、社會打交道,多年來,我在設計的同時也寫作詩歌,我一直以寫作作為設計的參照,設計就是一種寫作,好的景觀,就是寫在大地上的詩歌。

2011-2013,深圳市福田記憶公園

邵:從增量時代進入存量時代之后,你認為變化的是什么?作為設計師來說,應該怎么介入進來?

龐:活小了,但更復雜了,設計費少了,更重現場和服務了。人的需求沒有變過,但不知不覺間這個社會也在發生一些很深刻、巨大的變化,就像古希臘哲學家赫拉克利特說的,人不能兩次踏入同一條河流。

南昌利瑪竇廣場

一個關于中西文化交流的公共空間

意大利傳教士利瑪竇曾在明朝的士大夫圈子里傳授記憶術,是的,我們做的這個項目就是關于他的記憶。

2007—2009,南昌利瑪竇廣場

龐:我很在乎人文淵源。比如這個項目,我們主動對甲方說,做利瑪竇這個題目吧,不管是端州(肇慶)還是韶州(韶關)洪州(南昌),都該記住這個人。西學東漸,大潮西來一般被認為是鴉片戰爭以后的事,但利瑪竇明朝就來到中國了,中國人最早的幾何學就是瑪竇帶來的,他的弟子徐光啟翻譯了《幾何原本》這本書。中國人看到的第一張世界地圖也是他畫的。

在中西文化交流的歷史上,利瑪竇的地位非常重要,我一直想對利瑪竇說點什么。他在澳門上岸,隨后的第一個居住地是肇慶。我曾去游說肇慶領導做個紀念利瑪竇的項目,未果,再后來南昌有個機會,江中集團要做一個廣場,題目還沒想好,我建議做利瑪竇廣場,因為利瑪竇第四站就是南昌。他們采納了,做出來了,后來得到了中國雕塑學會的學術貢獻獎,得到了認可,它是個可以參與的雕塑,可以走進去,里面有草,有像巖石一樣犬牙交錯的雕塑體塊。

邵:利瑪竇廣場和傳統意義上所理解的廣場不同。廣場是不是西方的舶來品?還是說我們自古城市的狀態其實也有廣場的概念?

龐:我們什么都有,什么都不差,只是用法不一樣。比如說我們最著名的天安門廣場,一些重大歷史事件都在那里發生。廣場有很重要的政治功能。西方有一整套自己的特點和系統,古代西方有許多城邦國家,典型的例子像希臘,很早就有除了奴隸之外的民主、公民議事,這就需要公共的政治空間,廣場跟這類需求密切相關。

邵:評論一下當前的城市雕塑,不少人反映看不懂城雕。

龐:先說說我國的城市。改革開放開始后,我們的城市幾倍、十幾倍的增長,城市化率從21%到了65%,在幾十年前,甚至在十幾年前,很多人還是鄉下人,現在都變成了城里人。如不諱言,我們大多數人的城市文化根基還很淺,他們成為市民還沒幾天,對城市的各種事物還在初級學習的階段,城市中有很多帶著鄉村農耕思維的人在里面走動。

再有就是中國近現代城市的發育比較晚,近代城市的類型還是以西方堅船利炮打出來的殖民地城市為代表,如上海、青島,等等。中國的第一個消防隊、警察局成立的時間甚至都不長,百年上下吧。城市是一個高度密集的、復合的、人類智慧的產物,不論現在還是未來,人們都希望它高情感、高文化,這其中,公共藝術,包括城市雕塑會起到較為重要的作用。

順德美的總部大樓景觀設計

關于時光、地域和大地本身的畫面

我們還是想去講述,這片土地本來的故事,那些被人們遺忘的,又本不該被遺忘的……

2008—2013,順德美的總部大樓景觀設計

邵:順德美的總部大樓景觀設計是什么背景和想法?

龐:著名的美的原是廣東順德的一家鄉鎮企業,他們總部大樓的建筑是德國某公司設計的,現代主義,你把它放深圳、放新加坡、放上海都可以。我們被邀請做景觀設計,我覺得這個企業是有來龍去脈的,它誕生的土地是美麗和充滿氣候物種風土特征的……一個人沒有來龍去脈會很詭異,失去記憶更是一種可怕的毛病。

但現在很多設計作品都像失去記憶的人一樣。我們不甘心,所以我們把景觀當一個機會,一定程度上把這種桑基魚塘的圖像記憶留存和封固在這里。停車場就水廣場的下面,天窗的采光需要通過水,所以在停車場能看到車的上面有魚,魚在車的上面游動。大廈上班的人一半可以鳥瞰一個挺美麗的桑基魚塘畫面,這算是個大地藝術吧,它詩意地揭示珠三角大地的過往。

從這個項目不難看出我和我的設計伙伴們內心的世界觀、價值觀,它們很清晰,我們把自己的愿望、理解和愛帶入了設計。這個項目和之前的設計有一些共同點,都在通過設計提出一些價值,并且想辦法去維系這些價值。

邵:的確,景觀不該失去它應有的土地屬性。

龐:景觀本來就是具體而不是抽象土地上發生的事情,它們理應生動。

邵:很大程度上,你重新發現與解放了一些真的東西出來,知識也不再是擺幾個知識的牌子放這兒,這些項目,它們有一個最大的特點,就是你在自由創作。

龐:自由是爭取出來的,努力出來的,沒人會把自由擺在你的跟前,送給你。

本文圖片由廣州土人提供

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司