- +1

9月文學報好書榜:書中落葉繽紛,群峰之上仍見夏日之光

9月

文學報好書榜

九月秋意漸起,但夏天的記憶并未轉瞬即逝,正如本月我們推薦的一系列好書中,夏天作為希望溫暖的象征被作家所寄寓和挽留。

在這個重要的生命時節里,我們跟隨文學進入北歐鄉間的避暑之旅,回望滬港兩地的日常樸素心靈,與青年學者共度迷茫時刻,或是聆聽本雅明的復古奇幻電臺時光。

季節與季節之間,并非自然過渡,一個季節可以將觸角伸入后一個季節之中,詩人W.S.默溫曾說自己踏上山中落葉繽紛的小路,但看見群峰之上還是夏天,他在秋天傾聽夏天的呼吸,只記得“山谷里的光越來越長,鐘聲從谷底傳來”。

虛構

《尤內斯庫戲劇全集》

《年輕男人》

《夏》

《晚春》

《另一片海》

《丹松少女》

非虛構

《托馬斯·哈代傳》

《梁啟超:亡命(1898—1903)》

《本雅明電臺》

《素錦的香港往事》

《夏日木屋札記》

《苦論》

(以上作品排名不分先后)

9月

虛 構

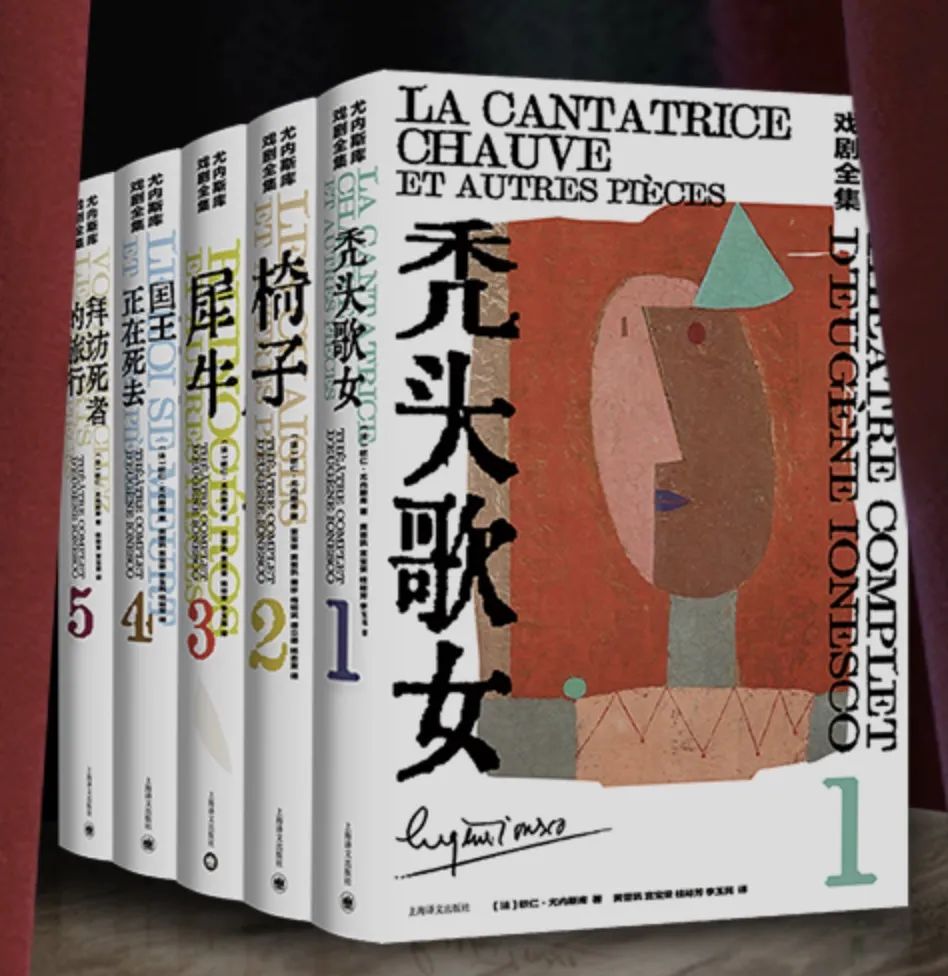

《尤內斯庫戲劇全集》

[法]歐仁·尤內斯庫 / 著

黃晉凱、宮寶榮、桂裕芳、李玉民 / 譯

上海譯文出版社

傅小平

尤內斯庫雖說是荒誕派,在寫作手法上卻近乎寫實派,且看“全集”,看尤內斯庫怎樣以荒誕抵達全面的寫實。

談到荒誕派戲劇,就繞不開尤內斯庫這個名字。對于大眾讀者來說,他在很長時間里也不過是寫在世界文學史里的一個名字,我們只能在《荒誕派戲劇選》等極少數幾本選集里讀到他的兩三部作品。隨著《尤內斯庫戲劇全集》的出版,他終于和貝克特一樣有了自己的中文版“全集”,我們也終于可以重溫他的所謂“生活的意義在于無意義”了,他仿佛是預言了昆德拉的“慶祝無意義”,他們該是以不同的藝術形式演繹了共同的命題吧。尤內斯庫雖說是荒誕派,在寫作手法上卻近乎寫實派,他自己也一度否認自己是荒誕派,但荒誕可不就是另一種意義上的寫實?且看“全集”,看尤內斯庫怎樣以荒誕抵達全面的寫實。

《年輕男人》

[法]安妮·埃爾諾 / 著

欒穎新 / 譯

上海人民出版社

張瀅瑩

作品如利刃般剖開陳見與迷障,也從階級歧視、年齡歧視、性別歧視中脫身而出,重新打量歲月造就的自我。

《年輕男人》緣起于一段50多歲的中年女性和比自己年輕30歲的男性的戀情,但如果帶著“奇觀”心態來讀這本書,恐怕是一無所獲的。在這本篇幅不長的薄冊中,“我”身上依然附著著安妮·埃爾諾高度自傳性的痕跡, 也如她在序言中所說,“我所寫的書都是這種愿望的結果——把個體性和私密性轉化為一種可感知的和可理解的實體,可以進入他人的意識。”當成為年輕男人的戀人時,伴隨著外界眼光的批判和裁斷,“我”從羞恥感中解脫,在坦然的講述、闡釋、分析中,無畏地審視自己的個人生活,追索其中具有普遍意義的種種問題。同時,作品如利刃般剖開陳見與迷障,也從階級歧視、年齡歧視、性別歧視中脫身而出,重新打量歲月造就的自我。

《夏》

[英]阿莉·史密斯 / 著

劉慧寧 / 譯

浙江文藝出版社

阿莉·史密斯將近幾年的一些社會熱點和人類困境放入其中,以隱晦的方式藏在了故事背后,她努力想把所有人以一種共鳴的方式聯系起來。

鄭周明

阿莉·史密斯于2017年《秋》開始的“季節四部曲”,隨著《夏》中文版推出終于完結。在《夏》中,前三部主人公的命運也奇妙地交錯在一起,在夏天迎來一場盛大的奇遇。故事開始于母女之間關于女兒作業的一次交流,隨之薩莎知道這個世界有麻煩了,她的弟弟羅伯特就是麻煩,他們的母親和父親也有麻煩。同時,世界正處于崩潰之中——真正的崩潰甚至還沒有開始。阿莉·史密斯將近幾年的一些社會熱點和人類困境放入其中,以隱晦的方式藏在了故事背后,她努力想把所有人以一種共鳴的方式聯系起來,在這股感受中,人類又一次認識到作為人意味著什么、人性意味著什么、人類的困境是什么。夏天仍然是被賦予希望底色的重要時刻,正如小說中薩莎回答母親時說的,“我會諒解。諒解,是逆轉歷史那不可逆轉之流的唯一方法。”

《另一片海》

[意]克勞迪奧·馬格里斯 / 著

成沫 / 譯

上海譯文出版社

李凌俊

他筆下的人物求索生活與生命的真諦,各種觀念在其中生發、碰撞,叩問歷史和現實,最后都歸入靜默的海洋。

克勞迪奧·馬格里斯是有著戀地情結的作家,他的根在故鄉的里雅斯特——這里曾是日爾曼、拉丁和斯拉夫文化的交匯點,是橫亙在西方世界和東方世界之間的邊疆。但他的小說代表作之一《另一片海》的主人公恩里克卻從故事開始就離開了此地,帶著古希臘文本,獨自飄洋過海前往潘帕斯草原,放牧為生。因為他想要擺脫社會的謊言,過上真實的生活。但在這個過程中,他摧毀了每一個回到正常生活中的機會,即使13年后他重回伊斯特利亞,但他永遠擺脫不了心靈的孤寂。“跨越兩片海域的‘生活在別處’,他不像乞丐那樣索求存在,而只是存在著。”這是一部充滿觀念和哲思的小說,在作者全知的敘述中,他筆下的人物求索生活與生命的真諦,各種觀念在其中生發、碰撞,叩問歷史和現實,最后都歸入靜默的海洋。

《丹松少女》

[墨]豪爾赫·伊瓦爾根戈伊蒂亞 / 著

王琪 / 譯

新經典文化·北京聯合出版公司

何晶

這給波拉尼奧提供了范例,25年后,他在《2666》中使用了《丹松少女》的寫法。

“《丹松少女》避開流行的魔幻現實主義,以另一種寫法描摹了墨西哥社會漸成常態的殘暴與謀殺。這給波拉尼奧提供了范例,25年后,他在《2666》中使用了《丹松少女》的寫法。”這個有意思的評價來自于作家托賓,作為一部從現實事件中汲取靈感的小說,《丹松少女》的故事結構極為精巧,小說從一個女人對一個男人的復仇開始,以警方的調查報告推進故事,212頁,37份互相矛盾的證詞,作家重新排布了時空順序,讓多個聲音交叉講述,“故事一旦開場,十年的罪行將在八天內徹底爆發。”如托賓所說,《丹松少女》確實與拉美流行的魔幻現實主義相異,盡管《丹松少女》也是在現實與虛構之間,呈現故事背后的復雜脈絡,但顯然選擇了另一條路徑。

《晚春》

三三 / 著

上海文藝出版社

她擅長用語言制造懸疑與沖突并營造獨特的氛圍,以一顆敏銳細膩的心探向人與人之間幽微隱秘的關系中,并向命運叩問。

袁歡

以《晚春》為名的集子,八個故事共享了這一時令所帶來的寂寥與悵然,同時卻又帶有一種迎接初夏的希望。三三自言是一本獻給舅舅的書,“一個相對明白的、體諒的、對世界的真相始終抱有熱望的人”激活了她對于命運的新的感受,她寫道:“獻給一切消失但仍然有所照亮的。”

以杭州、上海、南京開始的流浪旅程,城市成為一種觀察世界的方式。余華說“三三有把恐怖小說變成高級文學的天賦”,這句話點出了三三小說的某些特質。閱讀時,你可以感受到作家對于語言的考究之心,她擅長用語言制造懸疑與沖突并營造獨特的氛圍,但敘述節奏卻又極為溫柔,以一顆敏銳細膩的心探向人與人之間幽微隱秘的關系中,并向命運叩問。

9

月

非 虛 構

《梁啟超:亡命(1898—1903)》

許知遠 / 著

單讀·廣西師范大學出版社

我們最終會看到一顆現代心靈的誕生,他沒有淹沒在新舊時代的縫隙里,而是讓自己順利成為一座通往現代世界的橋梁。

鄭周明

在第二卷中,青年梁啟超來到了25歲至30歲的人生階段,年輕人對命運方向的迷茫在他身上有著更為強烈的信號。當時維新運動失敗,梁啟超僥幸逃往海外,流亡對他而言是前所未有的經驗,曾經熟悉的世界陡然消失,語言與食物也變成了挑戰。從東京到夏威夷,他又正面經歷了一場席卷全球的鼠疫。種種變化,讓青年梁啟超不得不調動所有勇氣和智識來應對人生低谷。這本書不僅進入了歷史現場,也進入了個體的內心感受之中,從中可以觀察梁啟超如何面對失敗帶來的創痛,如何在全球旅行中迎接新事物的沖擊,并尋找變革的新出路。在他身上,我們最終會看到一顆現代心靈的誕生,他沒有淹沒在新舊時代的縫隙里,而是讓自己順利成為一座通往現代世界的橋梁。

《素錦的香港往事》

百合 / 著

中華書局

李凌俊

她沒有因為生活的磋磨而沉淪,反而因為經歷了時代動蕩更能洞察世事,堅定了滬港兩地特有的“硬勁”價值觀和人生觀。

《素錦的香港往事》的寫作,基于素錦和素美兩姐妹在二十年間往來于上海和香港的四百余封家書。這些信記敘了一個家庭的兩地生活,他們守望互助、爭吵和解、為對方做出最大的犧牲和讓步。散落在歷史縫隙里的片段經由這些信件串聯起一個平凡又堅韌的女性的半世沉浮,她沒有因為生活的磋磨而沉淪,反而因為經歷了時代動蕩更能洞察世事,堅定了滬港兩地特有的“硬勁”價值觀和人生觀。素錦和素美的通信里常有只言片語觸及大的歷史事件,或許她們本意不在記錄,只是為信中所寫的柴米油鹽、生活細節做備注,卻在無意中形成了大時代與個人命運的相互激蕩,這或許也是作家書寫個人生命史的價值所在。最打動我的,或許是在書的尾聲處,作家引用了兩姊妹各自信中的一處閑筆,素錦建議妹妹看看羅曼·羅蘭的《約翰·克里斯朵夫》,因為它支撐自己度過了人生中很多艱難的時刻。而素美對姐姐的激勵是引用了《基督山伯爵》的結尾,因為“人類所有的智慧,都集中在等待和希望之上”。被生活瑣事塵封的精神世界,因為文學的照亮突然有了珍珠般的光澤,看到這里,怎么會不動容呢。

《本雅明電臺》

[德]瓦爾特·本雅明 / 著

王凡柯 / 譯

世紀文景·上海人民出版社

何晶

作為作家和批評家的本雅明,在傳統書寫與大眾傳媒之間匯聚自己的思想生活,散發出“生命經驗在語言中結晶的美”。

1930年2月25日,柏林廣播電臺宣布開播一檔名為“青少年時刻”的節目,廣播員為“瓦爾特·本雅明博士”。開篇以《神魔般的柏林》為題,講述一位他兒時感興趣的作家E.T.A.霍夫曼,何以對那些古怪的、神秘的、未知的以及一切不因循守舊事物的熱衷,霍夫曼書中的那些精怪角色,不是書齋中的想象,而建立在他對柏林的具體觀察上。這也就決定了“本雅明電臺”的未來走向——在歷史與現實之間為兒童講述,他向小朋友講述德國及歐洲的奇聞趣史,從獵巫史到德意志歷史上的傳奇盜賊,從被火山灰掩埋的意大利龐貝古城到中國廣州一座戲院的火災,有改編自豪夫童話的兒童廣播劇,有幽默的對話小劇場,有各色廣播談話的探索。作為作家和批評家的本雅明,在傳統書寫與大眾傳媒之間匯聚自己的思想生活,散發出“生命經驗在語言中結晶的美”。

《托馬斯·哈代傳》

[加]邁克爾·米爾蓋特 / 著

王秋生 / 譯

上海貝貝特·廣西師范大學出版社

我們得以通過此書走近作為至情至性之人和具有獨立精神的理想主義者的吳宓。

傅小平

托馬斯·哈代真是個謎一樣的人物。像他這樣從蓋房子的建筑師轉而成為寫文字的大作家的例子,放眼世界文學史都怕是找不出第二例。也很少有小說家像他那樣專注于寫鄉下人的悲歌,寫得如此蕩氣回腸,以至于我們至今都能清晰聽到他從十九世紀的山谷里發出的呼喚。到了晚年,他又回過頭來寫詩歌,把自己寫成了二十世紀的大詩人,并且一直寫到生命盡頭,似乎從來都不曾有文思枯竭、江郎才盡這回事兒。這部傳記能在一定程度上為我們解開這些謎團。

《夏日木屋札記》

[瑞典]妮娜·波頓 / 著

薛荷仙、劉羿、陳薇宇 / 譯

廣西師范大學出版社

張瀅瑩

讀完這本書,你會發現自己平日許多飄忽的思緒,其實都能向自然界索取答案。

一座小木屋的周圍,能有多么豐富的自然環境?作者經由瑞典鄉間木屋避暑之旅,為讀者展現了狐貍、蜜蜂、松鼠等動物的雀躍生活狀態,以及植物乃至細菌的生存繁衍之道。作為瑞典奧古斯特文學獎獲得者,妮娜·波頓本身兼具作家和生物學家的雙重身份,這也使她的寫作樣貌在學識梳理與感性呈現上取得了完美平衡。萬物究竟與我們的日常生活、瑣碎思考有什么關系?讀完這本書,你會發現自己平日許多飄忽的思緒,其實都能向自然界索取答案。

《苦論》

[法]E.M.齊奧朗 / 著

蔡羽婷 / 譯

廣西師范大學出版社

以碎片寫作和苦味箴言,以決絕的反叛姿勢,向傳統哲學與人生苦厄開戰。

袁歡

哲學家E.M.齊奧朗被譽為“20世紀的尼采”。《苦論》是他人生首部短句集,以碎片寫作和苦味箴言,以決絕的反叛姿勢,向傳統哲學與人生苦厄開戰。十個章節,拒成體系,卻被作者自稱在法國“流傳最廣、最貼近自我”的作品,奠定了“齊奧朗風格”。

“起床時是一名魔術師,決心讓這一天充滿奇跡,而后倒回床上,咀嚼愛情與金錢的煩惱直至夜晚......”“別再問我的規劃是什么了:呼吸,難道不算一個嗎?”“一本書,在拆解了一切之后,卻不拆解自己,只能白白激怒我們。”“無聊與狂喜之間上演著我們對時間的全部體驗。”書中金句不斷,精準狙擊現代人的內心。人們為什么愛看金句?大約就是迷戀短短一句所帶來的重重一擊。

新媒體編輯:鄭周明

題圖:midjourneyAI軟件

原標題:《9月文學報好書榜:書中落葉繽紛,群峰之上仍見夏日之光》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司