- +1

戴若偉評《〈本草綱目〉通識》|以“本草”流變,觀歷史的層累與文化的碰撞

《〈本草綱目〉通識》,王家葵著,中華書局2023年7月出版,276頁,56.00元

《本草綱目》之名家喻戶曉,但何為“本草綱目”,卻是一個需要解釋的“通識性”問題。2016年,科學出版社曾組織出版《本草綱目研究集成》,從《導讀》《詳注》《圖考》《研究札記》等方面深入地介紹了《本草綱目》。不過,對一般讀者來說,閱讀如此巨制并不容易。《〈本草綱目〉通識》(以下簡稱《通識》,引用僅標注頁碼)一書的主要目標群體應是“從事傳統醫藥行業以外的讀者”,讀罷可對《本草綱目》的文獻結構與李時珍的學術思路有大概了解。與先前諸種“導讀”書籍不同,《通識》并沒有就藥理、藥物來介紹《本草綱目》,更多是從文化觀念上清本溯源,使普通讀者也能夠對“本草”系列叢書的流與變有所知悉,以觀歷史的層累與文化的碰撞。

王家葵教授深耕本草領域多年,這本《通識》小書,從一張李時珍郵票談起,簡潔明了地道出現今對李時珍以及《本草綱目》的誤讀,即“本草”并不等同于“藥用植物”,李時珍也絕非僅僅是“輯”成了《本草綱目》。

本書前兩章,分別解“本草”與“綱目”。

李約瑟說“明代最偉大的科學成就即《本草綱目》,是為本草系列著作的巔峰”(260頁)。這里提及,本草有“系列著作”。而要想評判《本草綱目》,必先知其源流。本書的第一章即著力于此。這一章重點拎出一條主線,即“綜合類大型本草”的發展始末,末了補充主線外的“旁系”,讀罷可知本草來龍去脈。關于本草“主流”與“旁支”的分類說法,實際上也有其學術源流,李約瑟、白井光太郎、鄭金生等人都對此有進一步的解釋。《通識》一書的重點自然是在“主流”,即《神農本草經》-《本草經集注》-《新修本草》-《證類本草》-《本草綱目》等之間的起承轉合。不過,知識文化的變遷往往不能只看官家,所謂的“旁系”之中,隱藏著許多有關知識在地化與日常接受的提示。比如,從使用者的角度講,有諸如《通識》中提到的“藥學類手冊”(68頁),包含了供醫學生使用的藥學入門書和供平民百姓使用的藥學工具書;而從出版方的角度講,有官方編輯綜合性本草和地方文人、出版商主導編纂的本草出版物之分——尤其是在“自十六世紀開始,官方編輯綜合性本草的傳統式微,本草的編輯、出版與詮釋轉入文人和出版商之手”,在這一方面,邊和的《藥之為物:明清的本草與知識文化》(Know Your Remedies: Pharmacy and Culture in Early Modern China)或許有更多細微的體察(相關介紹和書評見“劉小朦評《藥之為物》|辨草識藥:重繪明清中國的知識版圖”,《上海書評》,2022年4月18日)。

第二章是本書的重點,占據的篇幅也最大。所謂“綱目”,有三個層次:篇章結構則總論為綱,各論為目;區分物類則大部為綱,子類為目;敘說藥物則標名為綱,列事為目(71頁)。本章即依循這三層,層層展開,先言“序列總論四卷”,再說“分門部類四十八卷”,最后為“卷次內容簡說”。“序列總論四卷”中,又有別開生面之處。作者從《本草綱目》總論中引申出三個話題進一步討論。第一個問題“六失與六不治”,背后實際上是醫患關系的探討;第二個問題,“同名異物”,實則牽涉理論與實踐的調適、互動;第三個問題,“用藥禁忌”,最為有趣,落腳到用藥知識在民間的傳播,引證了不少文學小說作品。作者從社會學、傳播學等多角度,關照到《本草綱目》背后的“人”的因素,這是很重要的。對物的研究,重在透物見人,書籍并非一本平面的知識圖譜,它有自身的時空層累,而人事的偶然性與異動無不影響著書籍的面貌。百姓平民的知識學習與積累容易被忽視,它往往沒有清晰連貫的脈絡,也缺乏系統性與可供檢驗性。一方面,“民眾的醫藥知識除了口耳相傳,更來源于易于傳誦的歌訣和偏于人文的醫學書”(109頁);另一方面,民眾往往不會對這類知識進行認真的檢驗,例如對于用藥禁忌,“以避之為吉,后人也就在很大程度上失去了通過驗證來否定前說的可能性……‘先圣’擁有更大的話語權,流傳過程中既是出現不同聲音,接受程度較低,難于獲得廣泛傳播”(113頁)。由此推及各種觀念、言論乃至圖像的“以訛傳訛”,自有其民間邏輯在。

《本草綱目》被比擬為“百科全書”的關鍵,也在這一章中被點出,即“列事為目”之八目中的“釋名”“集解”“正誤”“發明”是其特色所在(186頁)。譬如,“發明”重在闡釋醫理,王家葵舉例“人部”藥物中李時珍的反對立場,言其是“站在儒家‘仁學’的角度立論”(204頁),這與明清之際文人的“格物致知”之觀點是相符合的,“明清文人將‘醫卜星歷’乃至繪畫等專業技能視作儒者格物之學的一部分”(“劉小朦評《藥之為物》|辨草識藥:重繪明清中國的知識版圖”,《上海書評》,2022年4月18日)。《本草綱目》在王世貞等人看來,正是這樣的“格物之學”;但與此同時,作為醫者的李時珍,其著述此書的出發點卻不一定是要迎合文人風尚,他可能更多將之視為一項事關公眾福祉的事業(Bian He, Know Your Remedies: Pharmacy and Culture in Early Modern China, Princeton University Press, 2020, p.46)。從這個角度,或許也可以進一步思考《本草綱目》對“巫”的兼收。《通識》的結語中提到,李書中諸種“具有巫術色彩的條目”在晚近“經常被批評者拈出作為笑料”(264-265頁),王家葵認為,李時珍對“巫”的部分吸收,源自“明代好奇尚誕的風氣”(266頁)。筆者認為,歸結于與明代文人文化息息相關的尚奇風尚,或許有些牽強。首先,“巫”有其深厚的歷史傳統,亦是一種群體性知識,并不能簡單歸因于一時的風尚追崇。而“巫術”的傳播不僅依靠書籍,也依托于“巫醫”群體。李時珍對于“巫”成分的保留,可能是考慮到當時“巫術”在地方民眾當中的影響,以及“巫醫”始終承載的復雜的社會作用。其次,明代“尚奇”是否包含了以“巫術”為“奇”的指向呢?就文學小說創作而言,明代之“奇”,主要體現在“常中出奇”和“以幻為奇”中,這二者實際為一體兩面,“部分文人日益重視奇詭幻怪之事中‘真’的一面,強調小說戲曲創作應當‘幻中有真’、‘真幻結合’,從而將奇的重點由‘幻’轉移到‘真’上來”(陳剛,《晚明“常中出奇”的觀念成因考論》,《文藝理論研究》2019年第6期)。《拍案驚奇》主張所寫之事要“多近人情日用,不甚及鬼怪虛誕”,“奇”的內涵是“在于能夠以曲折精細的筆觸將日常生活全方位、立體化地展現出來”,或是“通過巧合的運用、懸念的設置、細致生動的心理描寫來讓小說具有更高的閱讀價值”(同上),而非一味的神怪題材呈現。《本草綱目》雖非文學創作,但顯然也非為獵奇。書中涉及巫術色彩的內容,可能只是李時珍基于當時醫療的社會實踐,考量民眾的知識接受,采用“上自墳典,下及傳奇,凡有相關,靡不備采”的材料收集方式的結果。不過在此之外,也有可能與其個人對道家神仙方術的取向有關。

《本草綱目》并非“本草”系列書籍中首度使用圖像者,但是比較其不同版本的圖像流傳,可以關聯到明清的出版生態與風尚,第三章即著力于此。王家葵早年即參與編寫了《本草綱目研究集成》系列叢書,是《本草綱目圖考》的作者之一,因此他本身即對各版本《本草綱目》的圖像有所了然。《本草綱目圖考》逐一比較金陵本、錢本、張本三大系統的藥圖,考釋《綱目》藥圖異同之原委,及其與前后本草藥圖之繼承關系(《本草綱目圖考》,前言)。如欲對《通識》第三章的內容有更進一步的了解,則《圖考》一書將是有益的參考。基于筆者個人的興趣所在,接下來也想試著對第三章多做一些探討。

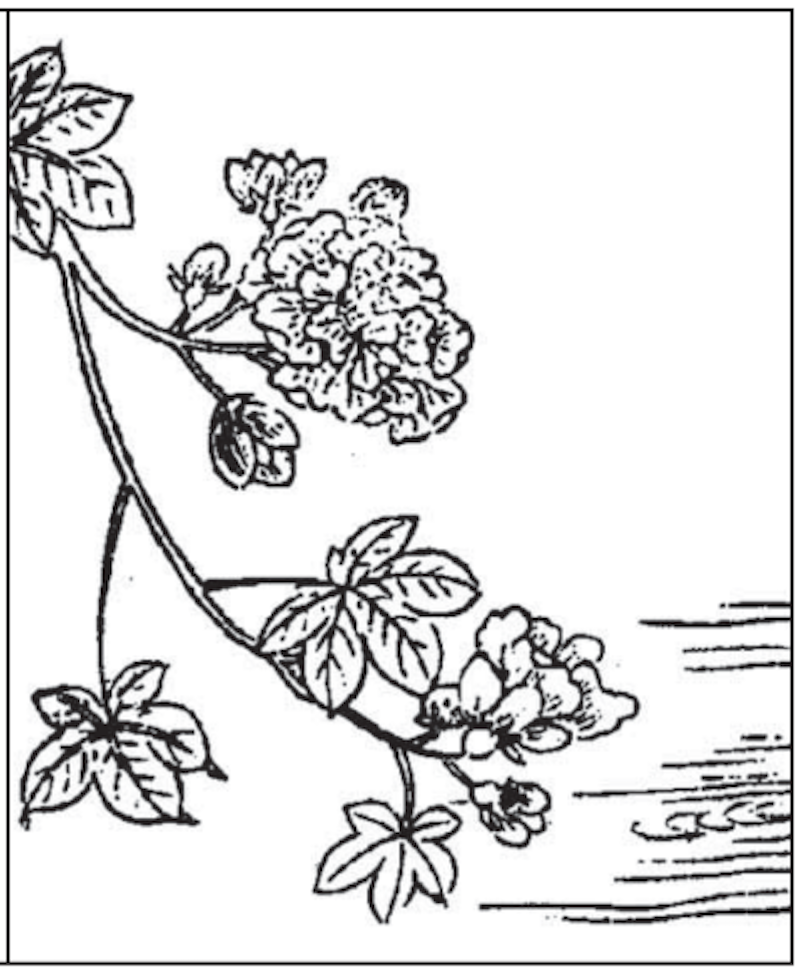

《通識》在第三章提列了《本草綱目》圖像的“一祖三系”,簡稱金陵本(祖本)、江西本(祖本之“嫡系”)、錢衙本和張紹棠本(“修訂本”),前兩者的圖版較為接近,后二者則有較多的圖式圖樣修訂。通過比較,能夠看到視覺語言在《本草綱目》各版本中的發展。錢本之所以對圖像有較大的修訂,與明末清初的“文人意識”(241頁)不無關系。錢本所追求的文人畫意趣,可能是當時版畫插圖的一種共同風尚。作者舉例了“慈烏圖”“燕圖”及“木芙蓉圖”種種,引詩文以證插畫作家對于文人雅趣的重視。不過,需要注意的是,盡管錢衙本可能有對文人意趣的追崇,但是一些圖像或畫面的表現,卻未必是其插畫作家陸喆或刻工項南洲的首創。以錢衙本《木芙蓉》一圖為例,它的重新構圖未必如《通識》所言,是對《長物志》“芙蓉宜植池岸,臨水為佳,若他處植之,絕無豐致”(244頁)的直接表現,而是有可能直接借鑒了更早出版的《唐詩畫譜》的圖式。

木芙蓉圖,《本草綱目》錢衙本

“芙蓉花四種”,《唐詩畫譜·新鐫木本花鳥譜》,[明]黃鳳池輯,明萬歷至天啟時期清繪齋、集雅齋合刊本,日本內閣文庫藏本

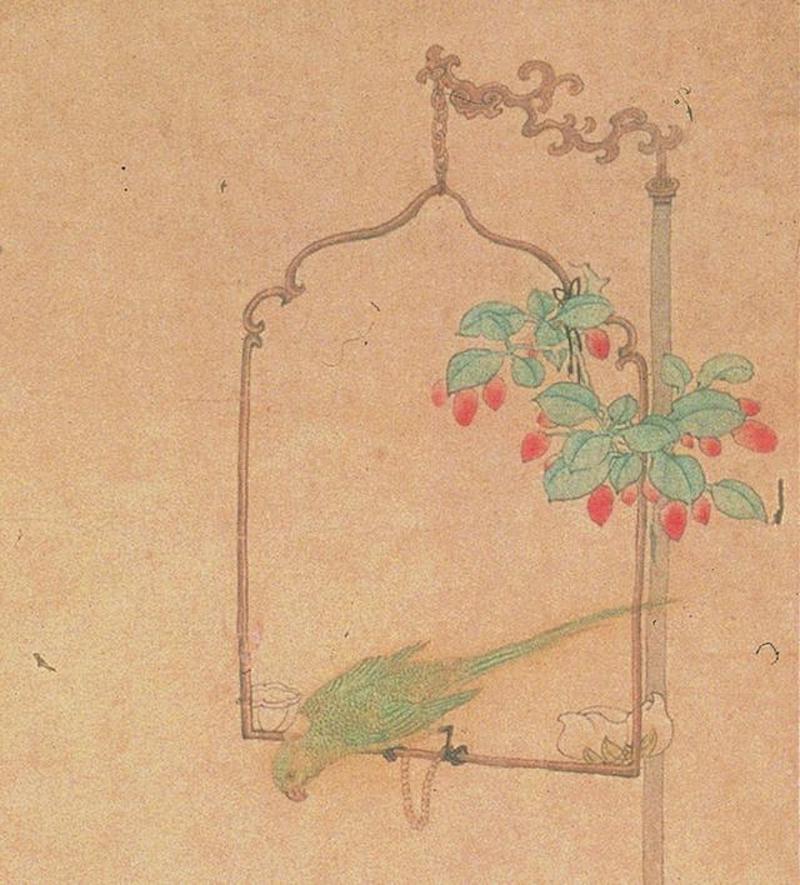

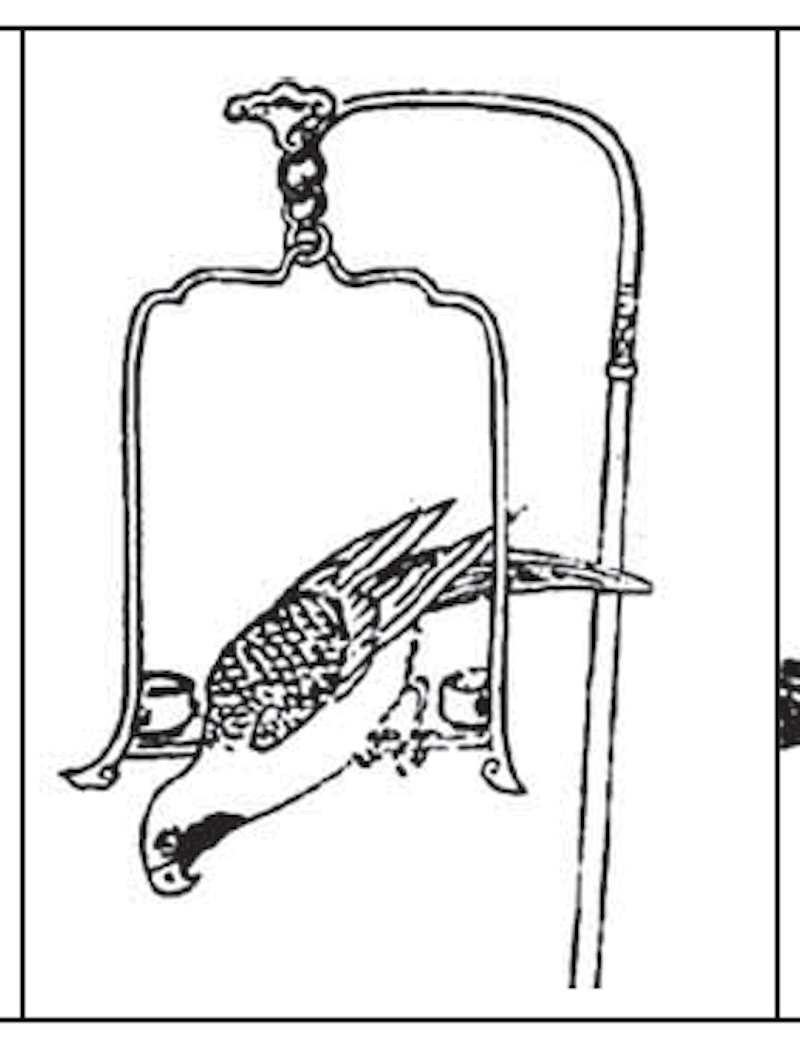

而在“鸚鵡”一例的分析中,作者認為錢本將鸚鵡安置在鳥架上,是為表示馴養,但是考察明萬歷新安派蔡汝佐所繪《圖繪宗彝》以及明末清初陳洪綬所繪仕女圖,或許可以認為,如此的鸚鵡表現,來自于“調鸚圖”的構圖方式,無不是追隨彼時畫壇風尚的表現。

[明]陳洪綬《斜倚薫籠圖》局部,上海博物館藏

“調鸚鵡”,《圖繪宗彝》

“鸚鵡”,《本草綱目》錢衙本

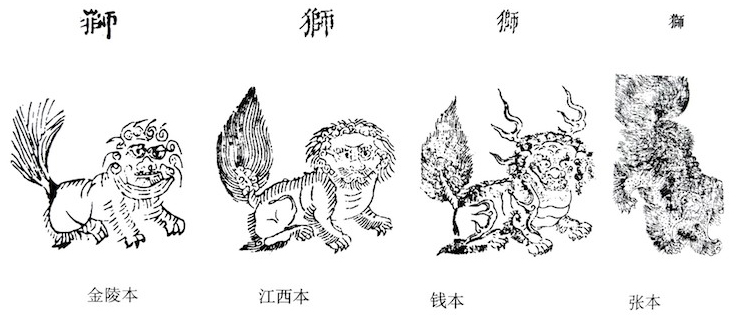

同樣是媒介取材的問題,《通識》有提法很形象,作者提及在各種版本的《本草綱目》中,獅子的形象已經距離真實越來越遠,只能視作對于“獅形物”或曰“獅子器物”(253、254頁)的模仿。更進一步說,“金陵本、錢衙本取材于石獅,而張本造型接近舞獅”(253頁)。這也提示我們,在了解古代各種視覺形象的塑造時,勢必要考慮創作者的素材與取材媒介——也即現實經驗與媒材的可獲取性所帶來的結果。不過,《本草綱目》的“獅子”來源,未必是三維的“石獅”,考察當時其他二維平面的“獅子”形象,譬如民窯生產的外銷瓷器上,實則都是一樣的簡率,不同行業的畫工可能只是相互效仿而已。

不同版本《本草綱目》中的“獅”,《本草綱目圖考》,1744頁

青花獅子紋盤,明嘉靖年間,美國大都會博物館

在結語部分,作者簡要提及了《本草綱目》在域外及對現代的影響,也關涉到了李時珍的局限性。不過,雖有“《本草綱目》在東洋是漢方醫學的寶典,在西洋是博物性質的百科全書”(62頁)一說,是書“博物性質”的界定仍有進一步探討的空間。借用劉小朦之言,或許是一較為中肯的作答:“傳統本草與藥物知識并不僅僅關乎治療,它也是不同群體探索自然事物及其與人、與宇宙關聯的學問與實踐。我們或許可以將這種取向稱之為‘博物學’(natural history),但不必以歐洲博物學的標準來評價中國本草的發展與興衰。”(“劉小朦評《藥之為物》|辨草識藥:重繪明清中國的知識版圖”,《上海書評》,2022年4月18日)

時至今日,除了對“科學”“技術”“藥學”等概念的反思之外,也可以從不同的觀者角度來審視《本草綱目》的概念與意象,思考它究竟如何從方方面面影響著當代人的生活與創作(如施慧的系列作品《本草綱目》)。

本草綱目·1,2009-2010,施慧

本草綱目·2,2014.08.18-2014.09.08,施慧

我們需要“通識”一類的書籍來引導我們進入《本草綱目》,或許正暗示了個體對于這方面知識的遺忘與缺失。孔子在談論《詩經》時,曾評曰“詩可以興,可以觀,可以群,可以怨。邇之事父,遠之事君。多識于鳥獸草木之名”。我想,這評價放之于《本草綱目》亦有可取之處。對多數像我一樣不甚知解此書的人,借助《通識》,應可找到“初識于鳥獸草木之名”的門徑。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司