- +1

訪談︱賈珺:軍事環(huán)境史更像是邊塞詩

據(jù)8月26日《參考消息》報(bào)道,俄羅斯外交部發(fā)言人扎哈羅娃在《共青團(tuán)真理報(bào)》網(wǎng)站上撰文稱,由于英國和美國提供具有放射性和化學(xué)毒性的貧鈾彈,烏克蘭正在變成不宜居住之地。這一事件不僅反映了現(xiàn)代戰(zhàn)爭中貧鈾武器對環(huán)境的影響,更引人深思長期以來人類軍事活動與環(huán)境之間的關(guān)系。

北京師范大學(xué)歷史學(xué)院副教授賈珺是國內(nèi)從事軍事環(huán)境史研究的代表性學(xué)者。他還兼任中國世界近代史研究會理事、中國第二次世界大戰(zhàn)史研究會理事、英國布里斯托大學(xué)環(huán)境人文中心榮譽(yù)研究員、荷蘭萊頓大學(xué)出版社“戰(zhàn)爭、沖突與環(huán)境叢書”國際編委等職務(wù)。在今年出版的專著《慎思與深耕:外國軍事環(huán)境史研究》(中國社會科學(xué)出版社)與譯著《貧鈾》(光啟書局)中,賈珺即探討了海外軍事環(huán)境史研究的現(xiàn)狀與貧鈾武器的使用等問題。

賈珺

請您給我們概要地介紹一下,什么是軍事環(huán)境史?軍事環(huán)境史研究的對象是什么?國際上軍事環(huán)境史研究的現(xiàn)狀是怎樣的,是否已經(jīng)是一門“顯學(xué)”?

賈珺:“軍事環(huán)境史”目前還沒有進(jìn)入工具書成為條目。在我看來,軍事環(huán)境史是聚焦于軍事而對人與環(huán)境間互動關(guān)系歷史的研究。這一研究主要審視環(huán)境因素與人類軍事活動之間的相互影響,以及這種雙向互動過程體現(xiàn)出的人類社會生產(chǎn)力發(fā)展和自然觀變化。

目前軍事環(huán)境史的研究重點(diǎn)有三類:一是環(huán)境、社會與軍事行動之間的關(guān)系,二是地形、地貌和自然資源的日常管理與軍事應(yīng)用,三是軍事景觀的形成、特色與不同時(shí)期的變化。

從環(huán)境史學(xué)界的源流和發(fā)展來看,軍事環(huán)境史起步較晚,研究隊(duì)伍與農(nóng)業(yè)、工業(yè)、城市、海洋環(huán)境史等領(lǐng)域的大軍相比,規(guī)模更小一些,應(yīng)該算不上“顯學(xué)”。國內(nèi)軍事環(huán)境史研究還在起步探索中,已有一些學(xué)者開始從人與環(huán)境的關(guān)系出發(fā),研究抗日戰(zhàn)爭、朝鮮戰(zhàn)爭、越南戰(zhàn)爭、海灣戰(zhàn)爭等。

不過我對這一領(lǐng)域的未來充滿了信心,因?yàn)樵降疆?dāng)代,軍事因素在社會生活中的影響力就越復(fù)雜、越全面,無論探討城鄉(xiāng)環(huán)境還是國民經(jīng)濟(jì)部門的布局與發(fā)展,都很難無視軍事因素,特別是冷戰(zhàn)時(shí)代以來的軍事-工業(yè)復(fù)合體,尤其是不應(yīng)忽視的。從這個(gè)意義講,涉及軍事環(huán)境問題的其他環(huán)境史研究——無論農(nóng)業(yè)、工業(yè)還是城市、海洋乃至疾病、思想——不就是廣義的軍事環(huán)境史么?

賈珺在軍事環(huán)境史的課堂上

軍事史、戰(zhàn)爭史,其實(shí)是不缺乏受眾的話題,我們對歷史上那些著名戰(zhàn)役總是津津樂道。軍事環(huán)境史有哪些有意思的、引人入勝的研究話題?比如,我注意到您此前研究過動物在第一次世界大戰(zhàn)中的作用,能否在這方面詳細(xì)介紹一下?動物在世界大戰(zhàn)中扮演的角色,乃至動物在當(dāng)今軍事行動中有怎樣的作用(是不是已經(jīng)不再重要了)?

賈珺:金戈鐵馬戰(zhàn)神英雄,確實(shí)是長久以來“號角與戰(zhàn)鼓”軍事史范式敘述的焦點(diǎn),也始終有龐大的讀者群。與此相較,軍事環(huán)境史不具“大江東去浪淘盡千古風(fēng)流人物”的豪放風(fēng)格,也不走“凄凄慘慘切切”的婉約路線,總體而言更像邊塞詩,沉浸于戰(zhàn)場環(huán)境和軍營邊關(guān),詠嘆“古來征戰(zhàn)幾人回”“春風(fēng)不度玉門關(guān)”,既不乏勇毅,又略帶悲涼,很多研究對象都在帝王將相之外,研究方法也非宏大敘事,而是將一塊塊“歷史碎片”放置陽光之下,通過多彩光譜,達(dá)到以小見大的效果。

因此在軍事環(huán)境史的視野下,對單兵裝備、重型裝備乃至軍艦和飛機(jī)的研究,不僅可以具化為材料、動力、火力、補(bǔ)給等諸多方面,也可以著重研究戰(zhàn)場環(huán)境對這些武器裝備的制約以及經(jīng)受的改造和破壞,還可以研究一些武器和戰(zhàn)法帶給戰(zhàn)場環(huán)境的持久影響(如地雷、塹壕、貧鈾穿甲彈等)。同時(shí),對于比較宏觀的戰(zhàn)略制定、戰(zhàn)役指揮、國際關(guān)系等內(nèi)容,也可以從人與環(huán)境關(guān)系的角度加以探討。

您提到的動物在一戰(zhàn)中的作用,的確是我過去幾年研究的一個(gè)重點(diǎn)。不過從研究目的來說,并未止步于此,而是通過回顧動物在戰(zhàn)爭中的經(jīng)歷,思考動物何以卷入人類的戰(zhàn)爭,分析人類與動物之間的關(guān)系在戰(zhàn)爭中有怎樣迥異于和平時(shí)期的獨(dú)特性,最終豐富和深化對于“總體戰(zhàn)”(total war)的理解。我想以《一戰(zhàn)西線塹壕中的人鼠關(guān)系》一文為例,介紹一下軍事環(huán)境史的研究邏輯、方法和志趣。

一戰(zhàn)塹壕期刊和部隊(duì)雜志有不少與老鼠有關(guān)的文章、小品、漫畫和照片,在時(shí)間順序上反映出人們對老鼠的認(rèn)知和態(tài)度都發(fā)生了變化,呈現(xiàn)出這樣的軌跡:塹壕修筑—人鼠相遇—鼠騷擾人—人捕滅鼠—與鼠相安。這是人鼠之間持續(xù)互動的結(jié)果——在西線遍布塹壕之前,聚居于田野里的田鼠喜食植物,對人類沒有太大危害;塹壕大批出現(xiàn)后,體大且雜食的褐家鼠取代田鼠,成為士兵塹壕生活的大麻煩,滅鼠成為前線官兵的自覺行為;隨著時(shí)間的推移,人捕滅鼠的行動成效不高,前線官兵逐漸放棄將塹壕鼠趕盡殺絕的念頭,開始接受現(xiàn)實(shí)、選擇與鼠相安,老鼠本身也變成了一種戰(zhàn)地文化符號,塑造和延續(xù)著人們的“一戰(zhàn)”記憶。

戰(zhàn)后,塹壕鼠無法在沒有人類活動的塹壕中繼續(xù)生存,于是吃光各種食物、包括尸體后,它們終將回到附近城鎮(zhèn)、也就是前輩們所來的地方,曾經(jīng)的戰(zhàn)場則由原來的主人——田鼠——主導(dǎo)。在塹壕中堅(jiān)守到戰(zhàn)爭結(jié)束的數(shù)百萬官兵,回到正常社會時(shí)也必須回歸“正常”。若再有樂于同老鼠分享面包和床鋪的行為,必會被視作瘋癲而遭鄙視或接受規(guī)訓(xùn),畢竟人鼠勢不兩立才符合現(xiàn)代文明的價(jià)值觀。

然而可悲的是,當(dāng)年把老兵們從正常生活推入戰(zhàn)爭苦海、讓他們在塹壕中與鼠為伍艱難度日的,也正是構(gòu)建了“現(xiàn)代文明”、圖謀瓜分整個(gè)世界的西方列強(qiáng)。數(shù)百萬老兵們的親身經(jīng)歷罕見于由精英們書寫的歷史——因?yàn)楸缓鲆暎员贿z忘。重新審視這一群體的戰(zhàn)爭境遇和歷史記憶,有助于全面認(rèn)識和理解“一戰(zhàn)”的歷史與戰(zhàn)爭本身。盡管塹壕鼠與老兵的互動只不過是塹壕生活的滄海一粟,但對于管窺老兵們的戰(zhàn)爭境遇、反思戰(zhàn)爭帶給世界的影響,有著特殊意義。

至于動物在當(dāng)今軍事行動中的作用,我想說一方面確實(shí)很少再有動物成建制地編入部隊(duì),但另一方面,軍犬、信鴿、戰(zhàn)馬、海豚等仍未退出軍旅,而是發(fā)揮各自的特長為人類所用。同時(shí),仿生學(xué)技術(shù)和AI技術(shù)也將一些動物的天然能力變成人造機(jī)械具備的、經(jīng)過優(yōu)化的、且更加可控的能力。這種變化是大勢所趨。

環(huán)境史作為二戰(zhàn)后史學(xué)發(fā)展的一個(gè)新門類,其誕生有強(qiáng)烈的現(xiàn)實(shí)背景,比如環(huán)境破壞的加劇、環(huán)境正義運(yùn)動的興起等。軍事環(huán)境史關(guān)注軍事活動對環(huán)境的影響,它的現(xiàn)實(shí)意義又在哪里呢?如果說“戰(zhàn)爭必然破壞環(huán)境”,那么軍事環(huán)境史研究的歸宿,是不是都會走向“反戰(zhàn)”這個(gè)結(jié)論?

賈珺:作為軍事史和環(huán)境史的交叉領(lǐng)域,軍事環(huán)境史一方面從人地關(guān)系入手,審視軍事活動的背景、過程和影響,繼承和發(fā)展了以往主要聚焦于人類社會內(nèi)部的軍事史;另一方面則將軍事活動納入環(huán)境史研究視域,探討除污染和破壞之外,軍事活動中體現(xiàn)出的更為多元的人地關(guān)系,豐富和完善了環(huán)境史的理論與實(shí)踐。

因此,在軍事環(huán)境史視野下,戰(zhàn)爭對環(huán)境的破壞只是一個(gè)方面,還有更多的問題需要研究——如環(huán)境對人們軍事活動的制約,人們利用自然增加自身優(yōu)勢、敵人劣勢,石油煤炭等不可再生資源的多重屬性以及社會影響等。此外,在軍事環(huán)境史視野下,戰(zhàn)爭不再必然破壞環(huán)境,而有可能客觀上帶來一些環(huán)境友好的結(jié)果。比如軍方用地由于保密性、禁行性等特點(diǎn),無形中減少了人類擾動,增加了生態(tài)多樣性。

軍事環(huán)境史研究的歸宿,我想肯定會有反戰(zhàn)的一面,但又不應(yīng)盲目反戰(zhàn):既因?yàn)閼?zhàn)爭是流血的政治,在可以預(yù)見的將來很難消失;又因?yàn)椤昂脩?zhàn)必亡”“忘戰(zhàn)必危”的古訓(xùn),如何做到以武止戈,確實(shí)是值得思考的問題。

您是目前國內(nèi)做軍事環(huán)境史的代表性學(xué)者,您為什么會選擇這個(gè)研究方向?是否有受到哪些具體事件的影響?

賈珺:我選擇環(huán)境史、特別是軍事環(huán)境史作為研究方向,大概有以下幾方面原因:

首先,領(lǐng)我入門的是國內(nèi)較早引介和研究環(huán)境史的梅雪芹教授。大二的時(shí)候(1999年)我選了梅老師開設(shè)的《工業(yè)革命史》選修課,與教科書中高歌猛進(jìn)的那種“革命”不同,我第一次辯證地看到了各國的工業(yè)化過程、成就與代價(jià)。

其次,研究軍事環(huán)境史,主要是我從小就對軍事問題感興趣,加之1999年通過新聞見證了科索沃戰(zhàn)爭全過程,就想寫一篇關(guān)于高技術(shù)戰(zhàn)爭與生態(tài)環(huán)境關(guān)系的文章。但由于時(shí)間太近、材料有限,我便將目光投向1991年的海灣戰(zhàn)爭。2002年本科畢業(yè)之前,文章《從歷史的視角看現(xiàn)代高科技戰(zhàn)爭的生態(tài)環(huán)境災(zāi)難》發(fā)表在了《北京師范大學(xué)學(xué)報(bào)》上,且被《新華文摘》全文轉(zhuǎn)載,當(dāng)時(shí)在師大歷史系還是挺轟動的一件事。

被《新華文摘》轉(zhuǎn)載的“高光時(shí)刻”

再次,跟隨梅老師攻讀碩士期間,隨著學(xué)習(xí)和思考的逐漸深入,我開始關(guān)注“破壞”和“災(zāi)難”之外的內(nèi)容,更加完整地審視人與環(huán)境的關(guān)系。因此,碩士畢業(yè)論文題為《高技術(shù)條件下的人類、戰(zhàn)爭與環(huán)境——以1991年海灣戰(zhàn)爭為例》,最終有將近三萬字發(fā)表在了《史學(xué)月刊》上。

請您給我們介紹一下您最近的研究成果?

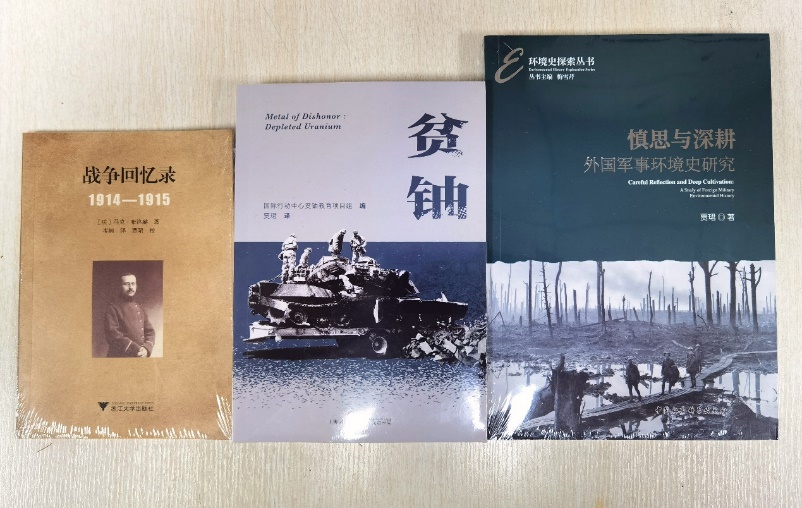

賈珺:最近的成果有三本書,各有特點(diǎn),被我和學(xué)生戲稱為“軍事環(huán)境史大禮包”。

第一本是《戰(zhàn)爭回憶錄:1914—1915》(馬克·布洛赫著,考舸譯,賈珺校,浙江大學(xué)出版社,2022年)。這本回憶錄記錄了布洛赫在1914年8月至1915年6月的戰(zhàn)爭經(jīng)歷。文字描述生動、沉重、深刻。無論從軍事史還是軍事環(huán)境史的角度審視,這本回憶錄都具有重要的史料價(jià)值。我們可以看到第一次世界大戰(zhàn)不僅僅是人與人之間的對抗和搏殺,也包括人與物之間的聯(lián)系和沖突。戰(zhàn)爭不再只是“人類事務(wù)”。自然環(huán)境在人類戰(zhàn)爭中扮演著重要的角色,既是戰(zhàn)爭的依托,也是受害者。然而,自然并不是完全被動和沉默的,它也具有能動性。有時(shí)它是人們的共同敵人,有時(shí)候又是共同的盟友,甚至在瞬間轉(zhuǎn)換中,成為一方之?dāng)郴蛞环街选?/p>

第二本是《貧鈾》(國際行動中心貧鈾教育項(xiàng)目組編,賈珺譯,光啟書局,2023年)。《貧鈾》由美國左翼組織“國際行動中心”貧鈾教育項(xiàng)目組編纂,收錄了來自世界各國包括科學(xué)家、醫(yī)療工作者、法律專家、政策專家、平民大眾等各界人士的文章,分析了20世紀(jì)90年代以來西方國家使用貧鈾武器的案例,揭露了貧鈾武器不僅對其攻擊目標(biāo)有害,也對操作武器的軍人、貧鈾周邊的平民乃至其后代造成了身體傷害,更對未來的自然環(huán)境帶來了威脅。與此同時(shí),本書呼吁共同抵制和廢除貧鈾武器,實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)的互動交流與和平共處。

第三本是《慎思與深耕:外國軍事環(huán)境史研究》(賈珺著,中國社會科學(xué)出版社,2023年)。本書是國內(nèi)第一部軍事環(huán)境史專著,涉及理論與實(shí)踐兩部分,是我十余年研究的階段性成果。全書共分五章。第一章是對軍事環(huán)境史的理論探討,涉及基本概念、產(chǎn)生背景、研究意義和認(rèn)識論、方法論問題。第二章是對歐美軍事環(huán)境史學(xué)史的梳理與總結(jié),涉及主要領(lǐng)域、代表人物及其特點(diǎn)。后三章是實(shí)證研究。第三章在軍事環(huán)境史視野下,對一戰(zhàn)的“世界”性和“戰(zhàn)爭”內(nèi)涵進(jìn)行了新的解讀,探討了一戰(zhàn)西線環(huán)境與老兵記憶的關(guān)系,并從一戰(zhàn)西線人鼠關(guān)系的演變?yōu)榍腥朦c(diǎn),對一戰(zhàn)的總體戰(zhàn)屬性進(jìn)行了再審視。第四章的主題是資源、武器及其環(huán)境影響,分別探討了石油在海灣戰(zhàn)爭中的多重角色,和貧鈾武器及其危害論爭。第五章的主題是軍事障礙物及其環(huán)境影響,分析了海灣戰(zhàn)爭中“薩達(dá)姆防線”與區(qū)域景觀變遷的關(guān)系,以及地雷與未爆彈藥的區(qū)域環(huán)境影響。最后,又對軍事環(huán)境史與區(qū)域國別研究的關(guān)系、兩個(gè)研究領(lǐng)域的價(jià)值等問題進(jìn)行了思考。

從三本書的史料特點(diǎn)和研究方法來說,我想它們正好體現(xiàn)了三種不一樣的軍事環(huán)境史:第一本是“新”史料,新的不是史料本身,而是解讀史料的角度新。第二本是新史料,是立足史學(xué)、對多學(xué)科資料的新利用。第三本是跨學(xué)科的慎思與深耕,理論構(gòu)建與實(shí)證研究的統(tǒng)一。

《國際社會科學(xué)雜志》(中文版)2022年第2期發(fā)表了一篇文章《越南戰(zhàn)爭的足跡:20世紀(jì)軍事化的環(huán)境史》,介紹了美國環(huán)境史學(xué)家大衛(wèi)·比格斯(David Biggs)的《戰(zhàn)爭的足跡:越南的軍事化景觀》(Footprints of War:Militarized Landscape in Vietnam,中文版即將由光啟書局推出)一書。作為這本書的譯者,您可否預(yù)告一下這本書的內(nèi)容?這本書有什么獨(dú)特的啟發(fā)?

賈珺:作為軍事環(huán)境史研究領(lǐng)域不算太老的老兵,過去20年我始終在思考,究竟如何才能更好地展現(xiàn)軍事環(huán)境史中的人地互動關(guān)系,而不是機(jī)械地統(tǒng)計(jì)或片面地批判戰(zhàn)爭帶來的環(huán)境破壞。因?yàn)榍罢咦裱h(huán)境史的基本邏輯,后者在圖書分類中屬于“X”(環(huán)境科學(xué)),而非“E”(軍事學(xué))或者“K”(歷史學(xué))。我想,《戰(zhàn)爭的足跡》為我們提供了范本,而且是極具特色的范本。

全書共六章。大衛(wèi)·比格斯用一章篇幅介紹了越南中部地區(qū)歷史地層中的人、軍事活動與生態(tài)變遷,并著重分析了其中的戰(zhàn)爭觀念及其影響。其后,在對二戰(zhàn)前后的歷史敘事中,比格斯用細(xì)膩的筆法,勾勒了軍事技術(shù)的進(jìn)步和戰(zhàn)爭模式的革新帶來的土地利用及管理方式的變化。他繼而對越南戰(zhàn)爭時(shí)期雙方在順化附近軍事基地的歷史脈絡(luò)進(jìn)行了前后呼應(yīng)的探討,而且這種探討是從國家、地方、社群、個(gè)人與環(huán)境等諸多層次展開的,冷戰(zhàn)期間的國際關(guān)系格局、越南這片土地上敵對政權(quán)及其軍隊(duì)的攻防、“大人物”與普通人的經(jīng)歷和記憶都得到了充分的展現(xiàn)。特別是圍繞落葉劑的噴灑,比格斯給出了更為完整的故事,豐富了我們對于這一軍事行動的實(shí)施詳情、當(dāng)時(shí)影響與歷史遺產(chǎn)的認(rèn)知。

您現(xiàn)在正在做什么軍事環(huán)境史的研究項(xiàng)目?

賈珺:我目前正在做國家社科基金重點(diǎn)項(xiàng)目《一戰(zhàn)西線戰(zhàn)地環(huán)境與老兵記憶研究》。這個(gè)項(xiàng)目是軍事史、環(huán)境史和心態(tài)史的交叉研究,試圖對第一次世界大戰(zhàn)的西線戰(zhàn)地環(huán)境與老兵記憶的關(guān)系進(jìn)行深入探討。

戰(zhàn)爭記憶研究是目前史學(xué)界的一個(gè)熱點(diǎn)領(lǐng)域,且視角往往側(cè)重于普通官兵和平民的經(jīng)歷,體現(xiàn)了軍事史、社會史、心態(tài)史的融合交叉,是史學(xué)研究走向深入的突出體現(xiàn)。但我從整理相關(guān)史料的過程中發(fā)現(xiàn),如果忽略了戰(zhàn)地環(huán)境對人們戰(zhàn)爭經(jīng)歷的影響,也就無法全面理解人的戰(zhàn)爭記憶受到哪些因素的塑造,更無法完全解釋不同人的戰(zhàn)爭記憶的異同是如何產(chǎn)生的。

因此我提出,從人地關(guān)系入手探討社會關(guān)系,注重分析戰(zhàn)地環(huán)境與戰(zhàn)爭記憶之間的關(guān)系,是研究一戰(zhàn)老兵記憶的新增長點(diǎn)。

目前正在寫作中,明年此時(shí)結(jié)項(xiàng)。

賈珺的辦公室

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司