- +1

數字的神話與資本的魔法——從《〈政治經濟學批判〉導言》看數字資本主義

本雅明在《歷史哲學論綱》的開頭提到了一個駝背侏儒的隱喻:“有一則故事講一個機械裝置。這機械裝置制作得十分精巧,它能和人對弈,且棋藝高超,對手走一步,它就應對一步。對弈時,棋盤放在一張大桌子上,棋盤一端坐著一個身著土耳其服裝、口叼水煙壺的木偶。一組鏡子讓人產生幻覺,誤以為桌子每一面都是透明的,實際上,一個駝背侏儒藏在里面。這侏儒精通棋藝,用線牽動木偶的手,指揮它走棋。”本雅明用這個侏儒形象作為隱喻,但它何嘗不是已經被神話化的數字平臺背后的形象呢?當我們打開手機和電腦,使用各種打車、外賣、短視頻應用時,我們進入了一個神秘莫測的世界,仿佛有一種神秘的力量引導著我們尋找我們想看、想玩、想購買、想消費的東西。我們將這種神秘力量歸結為人工智能、大數據和算法。于是,一種新的拜物教在數字時代產生了,數字技術和算法成為一種無所不能、被神化的存在,它們是沒有神圣光環的“新神”。無論這個新神以救世主的形象出現在我們面前,還是像《西部世界》《黑客帝國》中那樣控制著人類并讓人們都處在其掌控之下,成為令人恐懼的孟菲斯托的形象,都無外乎共享著一種觀點,即算法和人工智能已經開始主宰一切。在這種話語模式下,仿佛以人類為中心的人類世已經走向終結,取而代之的是奇點降臨的時代。無論是人工智能,還是大數據與元宇宙,都不過是當下數字技術時代的浮士德式神話,它們將我們的靈魂交付孟菲斯托,最終創造出由數字操縱的傀儡。而那個被隱藏在華麗數字外表下的資本主義的內核,卻在人們的視野之外。因此,如果要揭示當下數字平臺、數字資本主義等技術神話的奧秘,就必須回到那些被今天的神話話語紋理所遮蔽的東西。正如吳冠軍在其新書《陷入奇點》中指出:“人類世政治哲學(亦即,以話語政治為形態的規范性政治哲學)的各種智慧,實際上都是以話語構型(大他者)去填補深淵,以便掩蓋黑洞性的奇點。”也就是說,我們今天看到的是一個二元性的世界,吳冠軍所謂的話語構型就是那個數字外衣構成的神話世界,而在這個神話世界下面,有一個平臺的侏儒,真正操控數字騎手的就是那個被現實的資本力量掌控的平臺,于是,我們的問題變成了如何穿透數字的神話,從而破除平臺資本的魔法。

要解開數字神話的奧秘,揭露平臺下的“駝背侏儒”魔法的關鍵,并不在于將一切原因都歸咎于一個抽象和無形的資本,那樣只是像川劇變臉一樣,揭開一個假面具后,下面又有新的假面具。要真正理解數字資本主義或平臺資本主義的實質,我們需要回到馬克思的經典著作,尤其是他在《〈政治經濟學批判〉導言》中提到的政治經濟學方法。只有這樣,我們才能在歷史唯物主義的基礎上重新審視數字資本主義神話下被掩藏的具體歷史實際。

被倒置的邏輯:數字政治經濟學批判的起點在何處

當我們研究數字資本主義或平臺資本主義,擺在面前的第一個問題是究竟是否從直接表現出來的結果入手,換言之,數字政治經濟學批判的起點應該在何處?錯誤的起點可能是從本雅明所描述的那個棋藝高超的傀儡入手,或者是找到傀儡背后的線索。顯然,在當前對數字資本主義的研究中,許多學者更傾向于將傀儡作為結果進行研究。例如,一些研究者喜歡使用托夫勒在《第三次浪潮》中提出的概念——產消者(prosumer)。這本誕生于四十多年前的未來學著作在一定程度上描繪了今天數字技術高度發達的場景。按照托夫勒的描述:“現在我們要考慮到另一個可能性,很多人可能很快就會在明日的電子住宅中工作,因此消費者所使用的工具也會有重大的改變。我們在家中工作所使用的電子儀器也可以生產自用的貨物和服務。在這種情況下,第一次浪潮社會的產消合一者又將重新成為經濟活動的中心,不過卻是在以高新科技為基礎的第三次浪潮時代。” 托夫勒希望未來的生產活動不會成為普通人的沉重負擔,而是在不斷進步的技術的加持下,我們今天在消費的同時也在完成生產。的確,我們今天刷手機、看視頻、玩游戲的過程被一些研究者稱為“玩—工作”(play-work),他們認為在瀏覽網頁的同時,我們也在生產有利于大數據聯結的數據。因此,消費成為生產,而生產進一步促進了消費,這讓許多普通的數字時代用戶成為理想的產消者。事實上,當前不少從事數字資本主義和數字勞動研究的人沿用了托夫勒的邏輯,簡單地認為坐在電腦屏幕前或刷手機屏幕的人就是這樣的產消者。他們似乎可以獨立于整個社會的政治經濟學結構,讓互聯網和智能平臺的用戶在孤獨的刷屏和聊天中完成一次又一次的社會交往,整個世界變成了他們手指和鼠標點擊觸碰的世界,一切都在他們輕松的點擊之下,完成了在世界上的實踐活動,就仿佛置身于電子游戲《我的世界》(Minecraft)那樣的開放世界的沙盒游戲一樣,可以任由那個產消者的主體生產一個獨立的世界。

電子游戲《我的世界》(Minecraft)

數字世界的事情真的如此簡單嗎?正如馬克思在《〈政治經濟學批判〉導言》開頭對亞當·斯密和大衛·李嘉圖的政治經濟學預設的原始模型提出批駁:“被斯密和李嘉圖當作出發點的單個地方孤立的獵人和漁夫,屬于18世紀缺乏想象力的虛構。這是魯濱遜一類的故事,這類故事決不像文化史家想象的那樣,僅僅表示對過渡文明的反動和要回到被誤解了的自然生活中去。”馬克思對斯密和李嘉圖的批評并不是說在歷史上沒有存在過獵人和漁夫,而是他們設想的獵人和漁夫是脫離社會發展史的。換言之,當斯密、李嘉圖和其他政治經濟學家開始思考經濟學的起源時,他們會抽象出一個可以獨立生存,并僅僅依賴于個體自足而理性的方式,在荒野和海灘上謀得生存。馬克思認為,斯密和李嘉圖的政治經濟學起源的奧秘在于,他們將一種僅僅只在現代市民社會中誕生的獨立而理性的個體,直接帶入原始自然的想象之中,這樣導致的結果是,獵人和漁夫成為像現代工業資本主義下的自足而理性的個體那樣獨立生活,卻忽視了在原始自然條件下,獵人和漁夫生存的最基本條件,即那個讓他們可以群居在一起的血緣家族和共同體。也就是說,當現代的政治經濟學家們假設一個在原始自然生活的個體的獵人和漁夫時,他們已經將歷史發展的結果偷渡到了原始社會中,因為在原始社會中,個體獵人和漁夫無法生存下去,那個時代沒有交換,也沒有足以讓個體生存下去的物質儲備,更沒有讓他們自足的理性自律。換言之,所謂的獵人和漁夫不過是現代市民社會對原始自然環境的投影,就像笛福小說中的魯濱遜是現代市民社會的投影一樣。而盧梭的《社會契約論》無非是現實中的魯濱遜在所謂的“自然狀態”下的投影。因此,馬克思說:“盧梭的通過契約來建立的天生獨立的主體之間的關系和聯系的‘社會契約’,也不是以這種自然主義為基礎的。這是假象,只是大大小小的魯濱遜一類的故事所造成的美學上的假象。其實,這只是對16世紀以來做好準備并在18世紀大踏步走向成熟‘市民社會’的預感。”換言之,斯密和李嘉圖設想的獨立自主的獵人和漁夫,以及盧梭描繪的魯濱遜式個體通過訂立“社會契約”,在所謂的自然狀態下并不存在,連同那個自然狀態本身也是他們在當下的市民社會對過去的投影。他們需要這個投影,恰恰是為了論證當下市民社會的合法性,從而找到可以讓現實的資本主義可以持續下去的理論根基,一旦這種誕生于現代市民社會的理性個體的模型投影成為手持弓箭或拿著魚叉的獵人或漁夫,并將他們作為政治經濟學研究的起點,就是本雅明反諷的對象,我們將那個傀儡當成了社會實在,并在傀儡的基礎上論證社會實在的合理性。然而,真正的歷史過程卻在這些政治經濟學家和政治哲學家的視野之外。

那么,對于今天的數字政治經濟學研究來說,我們應該從什么樣的起點出發呢?我們可以設想這樣的場景,在京東、淘寶或抖音直播上,我可以輕易地點擊一個購買鏈接。很快,快遞員就會將貨物送到我家門口。整個購物過程非常迅捷,仿佛商品出現在我門口,是我鼠標點擊后,通過支付寶或微信支付的結果。在這個過程中,除了和快遞員的接觸外,似乎沒有其他社會性的接觸。因此,我們可以判斷整個交流流程是由我作為主體完成的,而之前在網頁或屏幕上的商品則是我作為主體購買實踐的結果。無論是通過外賣訂餐軟件訂餐,還是通過購票平臺訂票,或者通過打車軟件出行,這些數字化的實踐為我們塑造了一個數字時代的幻覺,即我們可以在一個人的情況下,獨自生存很久,即便在荒郊野外,只要有數字導航,我們就可以輕易地走出迷航的區域。因此,我們看到的是一個帶有數字時代主體調整的魯濱遜,甚至是一個不需要馴服野人“星期五”的魯濱遜。只要擁有網絡、智能手機、筆記本電腦以及足夠的在線支付貨幣,甚至假設我們沒有足夠的貨幣,只要我們個人的信用良好,也可以使用信用貸來支付相應的款項。我們所需要做的就是刷刷屏幕,點擊相應的鏈接,然后所有我們需要的一切都會以最便捷的方式出現在我們面前。在抽象層面上,這是一個更為純粹的主體,一個更不依賴于外在的幫傭和公共關系的主體。今天我們的學習可以通過網課來進行,朋友可以在玩網絡游戲的時候認識。主體變成了小房間里閃爍著亮光的屏幕前的主體。只有在屏幕前這個主體的幻象才是真實的。只有在敲擊鍵盤、點擊鼠標、滑動屏幕的時候,主體才展現出他那種康德式的羽翼,他們用最公正的眼光審視著世界上最不公平的事情。對于美國的槍擊案、燒烤攤上的治安案件,他們都能夠以主體的方式激昂慷慨地指點江山,那種最美好的道德感和最理性的判斷全部在他們的指尖運動中。這是比斯密和李嘉圖所設想的獵人和漁夫更為純粹的政治經濟學表象。在這個表象面前,房間里吃著外賣的慵懶的身體都不是最重要的事情,最重要的是透過屏幕他們感受到了前所未有的主體感。

然而,如果我們將這種小房間里抽離了身體的、僅僅依賴于指尖運動的主體作為數字政治經濟學的起點,那就大錯特錯了。因為在我們看來,最簡單的事實恰恰是最復雜的結果。正如馬克思在對黑格爾的法哲學進行批判時指出的那樣,黑格爾的辯證法是顛倒的辯證法,“正確的方法被顛倒了。最簡單的東西被描繪成最復雜的東西,而最復雜的東西又被描繪成簡單的東西。應當成為出發點的東西變成了神秘的結果,而應當成為合乎理性的結果的東西卻成了神秘的出發點”。當然,對于馬克思來說,最簡單的東西是市民社會中的生產關系,而黑格爾對之視而不見,反而將市民社會的生產的現實性看成是作為絕對觀念的國家在世俗世界中的體現。相反,與這個有限的體現相反的是抽象的絕對精神的運動。馬克思顛倒了黑格爾所顛倒的辯證法,讓抽象的人回到了其市民社會的唯物主義基礎,現實的人的生產關系和交往關系才是真實的社會存在。當馬克思將德國哲學從“天國”重新拉回到人間時,我們也需要避免將數字資本主義研究重新顛倒為黑格爾式的辯證法。

那么,在數字政治經濟學研究中,什么是最簡單的東西,什么又是最復雜的東西呢?首先,最簡單的東西仍然是生產。比如,在網絡上購買的蛋糕一定是某個真實的蛋糕店生產出來的,這個蛋糕不可能是從虛空中變出來的,它屬于現實生產活動的一部分,制造蛋糕的店家需要采購雞蛋、面粉、蜂蜜,他需要在真實的市場上購買原料和機器。這些并沒有真正離開傳統的政治經濟學分析的視野。正如馬克思在《資本論》中指出的:商品世界的這種拜物教性質,是來源于生產商品的勞動所特有的社會性質。生產的一般規律仍然適用于當代的數字政治經濟學分析,這就是我們最簡單的東西。然而,真正的問題在于,這些最簡單的事實卻在我們的視野之外。因為在數字界面上極為便利的操作以及迅捷的快遞業務,讓背后的生產和物流過程變得似乎不值一提,讓點擊屏幕的我們以為與那個出現在我們面前的商品有著最“直接”的關系。這種被當成“直接”關系的過程,恰恰是馬克思所說的最復雜的東西。一方面,它不僅需要平臺向背后的廠家發出訂貨指令,廠家進行生產,將生產出來的貨物交給物流,在傳感器的監控下(讓買家時刻可以看到他購買的貨物到達哪個地點),最后才出現在買家的面前。其中支付寶和微信支付等并不是真正的貨幣,它們只是一種由于信用而產生的同等貨幣的數字等價物。在一定程度上,支付寶、微信以及數字貨幣實際上就是“密碼保障+信用+數據記錄”的數據形式。它們之所以能夠應用,恰恰與數字技術和密碼技術的發展密切相關,連同與5G通信技術、物流技術、遙感技術等一系列新技術的發展密切相關。這種手指點擊運動和出現在我們面前的商品之間的“直接關系”是一系列生產關系、社會關系以及技術發展的結果。簡言之,這個看起來十分簡單的東西是社會歷史發展到一定階段的產物,它擁有非常復雜的社會條件和技術條件。然而,在抽象的人和手指點擊面前,這些復雜的社會條件和技術條件全部被遮蔽了,我們只看到了抽象主體存在的事實,而忽略了讓其成為簡單事實的歷史條件。這就像庸俗的政治經濟學家永遠無法理解他們那些魯濱遜式的抽象人的出現一定與馬克思所提出的高度發展的技術條件和復雜的社會交往關系的條件密切相關。簡言之,數字政治經濟學的批判起點不應該是依賴于高度發展的技術條件和社會前提的抽象人,而是現實可能的物質生產條件。我們不能只看到數字的神話,更需要在神話背后尋找到被遮蔽的歷史線索。只有這樣,我們才能進入真正的數字政治經濟學批判之中。

一般數據:數字條件下的生產一般

在《德意志意識形態》中,馬克思強調了德國古典哲學中從“天國”到人間的人的解放在方向上根本是錯誤的。正確的歷史唯物主義的方式是從此岸世界的現實生活方式出發,去找到通向未來社會的現實道路。在這個意義上,馬克思對于青年黑格爾派和費爾巴哈的唯物主義都進行了批判。他毫不留情地指出:“那么‘人’的‘解放’也并沒有前進一步;只有在現實的世界中并使用現實手段才能實現真正的解放;沒有蒸汽機和珍妮走錠精紡機就不能消滅奴隸制;沒有改良的農業就不能消滅農奴制;當人們還不能使自己吃喝住穿在質和量方面得到充分保證的時候,人們就根本不能獲得解放。‘解放’是一種歷史活動,不是思想活動,‘解放’是由歷史的關系,是由工業狀況、商業狀況、農業狀況、交往狀況促成的。”馬克思的意思十分明確,人的解放,包括今天在數字時代的解放,從來不是什么內在的自我意識和觀念的問題。正如馬克思指出的,沒有蒸汽機和珍妮走錠精紡機的發明,就不可能消滅依附于農場主的奴隸制。當然,今天當現代化的自動化技術、數控技術、物流技術將人們從繁重的工廠里和悶熱的車間里解放出來時,當人們可以在家辦公,更具有隨意性的時候,其實背后隱藏的是歷史發展的動力學,即通過數字技術和人類生產關系的變化,產生了數字資本主義的歷史一般條件。而這個歷史一般條件塑造了在小房間里或者在格子間里刷單、拼命敲擊鍵盤的我們,也是那個可以在賽博空間遨游的我們,無論我們顯得如何失去實在世界的重量,都有一根歷史現實性的線索在拖拽著我們,這個線索就是生產一般。

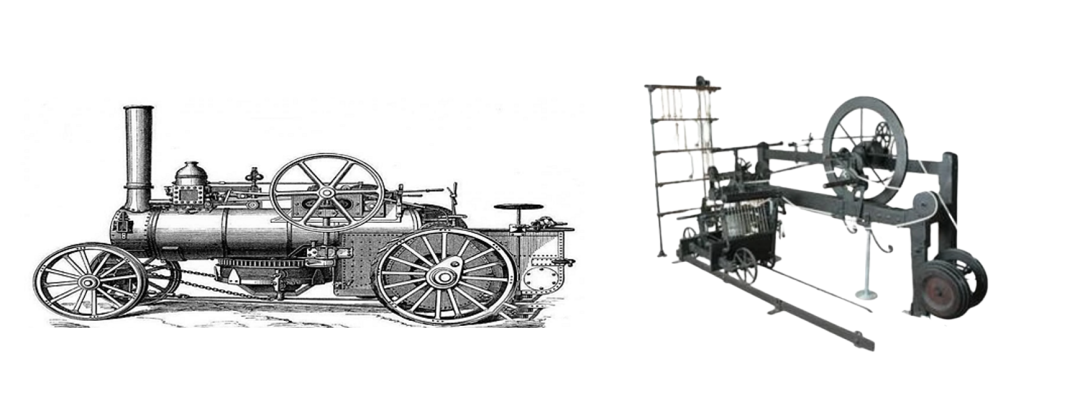

蒸汽機和走錠精紡機

什么是生產一般?如果我們順著馬克思的《〈政治經濟學批判〉導言》繼續讀下去,會讀到這樣一段話:

因此,說到生產,總是指在一定社會發展階段上的生產——社會個人的生產。因而,好像只要一說到生產,我們或者就要把歷史發展過程在它的各個階段上一一加以研究,或者一開始就要聲明,我們指的是某個一定的歷史時代,例如,是現代資產階級生產——這種生產事實上是我們研究的本題。可是,生產的一切時代有某些共同標志、共同規定。生產一般是一個抽象,但是只要它真正把共同點提出來,定下來,免得我們重復,它就是一個合理的抽象。不過,這個一般,或者說,經過比較而抽出來的共同點,本身就是有許多組成部分的、分為不同規定的東西。其中有些屬于一切時代,另一些是幾個時代共有的。(有些)規定是最新時代和最古時代共有的。沒有它們,任何生產都無從設想;但是,如果說最發達的語言和最不發達的語言共同具有一些規律和規定,那么,構成語言發展的恰恰是有別于這個一般和共同點的差別。對生產一般適用的種種規定所以要抽出來,也正是為了不致因為有了統一(主體是人,客體是自然,這總是一樣的,這里已經出現了統一)而忘記本質的差別。

生產一般是馬克思在《資本論》及其手稿中常常會用到的一個概念,這種概念的使用也體現在其他概念中,如勞動一般、資本一般。然而,馬克思在這里賦予了生產一般概念歷史唯物主義的性質,正如他所說:“生產的一切時代有某些共同標志、共同規定”,而生產一般只是對這些共同特征和規定的抽象概括。因此,最重要的并不是從唯名論角度來說明“生產一般”的語義學含義,而是需要將它放于一定的歷史空間,讓其屬于某個具體的歷史時代,以及在這個歷史時代下,生產一般所塑造出的社會關系、個體存在樣態以及與之對應的倫理學、政治學、社會學、哲學、政治經濟學觀念。正是在這個意義上,馬克思強調:“如果沒有生產一般,也就沒有一般的生產。”馬克思對黑格爾的批判也正是基于這一點,雖然黑格爾在《法哲學原理》也曾引述過亞當·斯密等英國政治經濟學家的著作,但是黑格爾的問題在于,他僅將斯密的政治經濟學視為一種有限性的知性原理,而不是通向絕對觀念的途徑。這種途徑,黑格爾只留給了哲學和邏輯學。黑格爾沒有理解新興的政治經濟學與當時西歐,尤其是英國的工商業市民社會和大機器制造之間的關系。因此,美國馬克思主義思想家弗里德里克·詹姆遜(Fredric Jameson)曾指出黑格爾哲學中的這個缺憾:“盡管黑格爾熟悉亞當·斯密和新興的政治經濟學,但他對工作和勞動的概念——我特別將其描述為一種手工業意識形態——沒有預見到工業生產或工廠制度的原創性。”換言之,在詹姆遜看來,黑格爾關心斯密和英國古典政治經濟學,關心勞動概念,只是將其看成一種觀念的體現,他只希望透過觀念的力量去影響工業勞動,而看不到真正作用于勞動的恰恰是馬克思提到的現代工業制度下的生產一般。在這個意義上,所謂的現代人實際上是被現代工業制度的生產一般生產出來的,自由、平等、博愛不過是為了妝點仍然在工廠中扭曲著身體適應著工業生產節奏的工人階級的觀念性外衣。人類的命運是在生產一般的歷史過程中書寫的,正如齊澤克指出的:“工人個人事實上淪為為機器服務的器官或工廠系統的附屬品。”

因此,在分析現代數字化條件下抽象個體的成形離不開現實的歷史條件,即數字政治經濟學批判下的生產一般之后,我們就需要回答一個問題:什么是數字資本主義時代的生產一般?如果沿著馬克思的歷史唯物主義的邏輯,所謂的生產一般,是一種共同標志和共同規定的抽象,在馬克思的時代,也就是19世紀的工業生產當然是將不同的人還原成同樣的勞動力,無論他們之前是放羊的羊倌,還是制陶作坊的學徒,或者是烘焙作坊的面包師,一旦他們被拋入自由出賣勞動力的工業都市之中,他們的身體擁有了一個共同的標志——勞動力。而這種勞動力又被一種共同的量來衡量,這個共同的量就是工資。

換到今天的情境,我們可以在TikTok、Instagram、Facebook等社交媒體平臺上傳視頻和照片,在Uber、滴滴等應用上叫車,在Bilibili、YouTube等視頻網站上觀看視頻,在Steam、Ubisoft等游戲平臺上下載游戲。那么這些數字時代的活動有什么共性?這個時代的共同標志和共同規定是什么呢?在所有這些行為中,有一個共同的行為是我們可以首先想到的,即進入這些界面,無論我們只是普通用戶進行瀏覽和消費,還是專業的司機、做外賣的飯店,或是直播、拍短視頻的UP主,都需要注冊一個用戶名,而且需要將這個用戶名綁定一個實體可查的鏈接,例如,在注冊用戶名時,我們可能需要提供手機號碼、銀行卡號、社保號碼、電子郵箱、身份證號碼等信息。這意味著通過這些信息,我們在數字世界的用戶身份與現實世界的使用者之間建立了一個實實在在的聯系。在這個聯系背后,現實的使用者變成了數字化的用戶。我們不再直接以實體身體介入和生產,而是以數字化用戶的身份參與數字空間的活動。無論是點外賣、網上購物、玩游戲、觀看視頻、在線聊天,還是刷朋友圈,我們進行這些活動的第一個前提是必須擁有一個數字化的用戶名,將我們轉變為數字世界中的合法存在。

b站用戶名注冊界面

這就像馬克思在《德意志意識形態》中提到的“全部人類歷史的第一個前提無疑是有生命的個人的存在”一樣,在今天的數字化世界中,全部歷史的第一個前提無疑是有經過注冊、有密碼保護的數字化用戶的存在,盡管用戶的存在某種程度上仍然以有生命的個人存在為前提。

經過注冊、有密碼保護的數字用戶僅僅只是問題的第一步。馬克思繼續為我們指出,在工業資本主義的生產一般的條件下,“人和人之間的社會關系可以說是顛倒地表現出來的,就是說,表現為物和物之間的社會關系”。馬克思的這句話影響到后來西方馬克思主義的奠基者盧卡奇,成為他在撰寫《歷史與階級意識》中關于“物化問題”討論的一個重要切入點。馬克思的這句話對于今天的數字世界也是非常有啟發意義的,馬克思批判地指出,一個英國人(大衛·李嘉圖)將現實的身體變成帽子的時候,就是通過物的關系替代了人與人之間的現實關系,我們只看到被貨幣標價的商品,而看不到商品背后的資本主義的生產一般和生產關系的邏輯。馬克思還提到,一個德國人(黑格爾)又將李嘉圖的帽子變成了觀念,這是對德國古典哲學的反諷。馬克思其實表明,德國人引以為傲的觀念論哲學并不是建立在德國的“地基”上,而是在西歐發達的資本主義工業生產基礎上。然而,今天我們已經不再擔心德國唯心主義觀念的魔咒,但我們卻在經歷另一個魔法,即李嘉圖的帽子正在變成數據和流量,在數字空間中完成了瀏覽和交換。在淘寶、京東、亞馬遜等網絡平臺上,我們所看到的不再是商品直接在商店里的實際展示,而是一張圖片或一段視頻。即使是網絡平臺的帶貨高手,也無法將最實體的貨物展現給我們看。換句話說,任何實際商品,就像李嘉圖筆下的帽子一樣,只有經過數字化、變成數據和流量,才能在數字空間和數字平臺上存在。我們點擊的是圖片和鏈接,獲得的是需要支付的二維碼和填寫支付密碼的鏈接,最后等待著物流公司在幾天之后將貨物呈現在我們面前。令人驚奇的是,那個最實體的物恰恰是最后出現的。在整個數字交易和關聯過程中,我們不知道它在何方,甚至它可能都沒有生產出來,只是作為一張圖片或視頻存在于網絡連接的頁面上。換言之,在數字空間中,實體商品一開始就是缺席的,只有在整個交易流程的最后,它才以填補這個實體缺失的真實物出現。整個過程表現得如此流暢,以至于我們將其視為實體過程。然而,在此之前,無論是瀏覽網絡、打開頁面、查看介紹,甚至通過淘寶旺旺與賣家溝通,一切都是數字化的。我們指向的是一個缺席的實體物品的數字交換。在這個過程中,最后出現的實際商品非常重要,但更重要的是取代實體商品的數字鏈接和數字交換。在這個背景下,我們今天的人際關系不僅被物與物的關系所取代,“物質性的外衣已經被剝除,數字化的形式第一次以最為赤裸的方式成為架構人與人之間關系的利器。我們不僅僅被還原為物,在這個物的外殼破裂之后,我們還進一步被還原為數值關系”。面對這種狀況,我們必須發明一種新的概念來形容數字條件下的生產一般,這個概念就是“一般數據”。

和生產一般一樣,一般數據并不是在某些哲學家的頭腦中生成的概念,而是對我們最一般生活方式和生產方式的抽象,我們所說的一般數據,并不是這一個或那一個具體數據,而是構成我們生產、交換、消費、分配最一般的狀況。不僅我們的消費生活受到一般數據的支配,在現實的生產中,每一個員工會被編號,被人按照業績數據進行排列打分,辦公室里有在崗或不在崗的監控數據,不僅所有的勞動者、消費者,連同那些曾經不被數據化的物也被納入巨大的數字化體系之中,一切堅固的東西都煙消云散了,一切神圣的東西都遭到了褻瀆,那么,在今天,在數字條件下的生產一般之下,一切堅固的東西都變成了數據,一切神圣的東西也都變成了數據。毫無疑問,面對一般數據,理解數字資本主義下的生產一般,成為數字政治經濟學批判責無旁貸的使命。

數字生產:數字資本主義背后的奧秘

以色列宗教學者大衛·弗拉瑟(David Flusser)曾在雅典城里邊隨意行走,邊思考古希臘語中“信仰”(pistis)的含義。他無意間撞到了一面墻,上面嵌著一個寫著“信托銀行”的牌匾。在弗拉瑟看來,這是一個隱喻,在對神的信仰和對資本的信托之間似乎存在著神秘的聯系。其在早年的一篇文章《作為宗教的資本主義》(Capitalism as Religion)中,已經意識到在資本主義制度中存在的不僅僅是一種實體的貨幣,而是一種抽象的信仰,一種拜物教式的信仰,正如基督教將自己的希望托付于上帝的時候,資本主義的投機商和掮客,信貸用戶和金融大鱷,甚至那些普通的購買股票、基金、債券、外匯的用戶,正將自己的希望托付給新的信仰——信貸的信仰。在此,本雅明用一種末世論的語氣提醒生活在金融資本主義下的人們:“上帝沒有死,他已經被納入人類的命運之中。”在金融資本主義時代,上帝沒有死亡,它已經化身為貨幣,今天的教堂被世俗王國所祛魅,反而那些高聳入云的金融大廈和銀行正在取代中世紀教堂的地位,他們都用一種非實體的方式構成資本主義的帝國,在表面上,他們依賴于一個抽象的貨幣,在本雅明看來,他們依賴于一個更為抽象的東西,那個隱藏在貨幣背后的資本,以及操縱著這些資本的貪婪的目光。難怪在后來的阿甘本看來,“資本主義是一種宗教,在這種宗教中,崇拜者從任何對象中解放出來,從任何罪惡中解放出來(從而從任何救贖中解放出來),因此,從信仰的角度來看,資本主義沒有對象:它相信純粹的信仰事實,相信純粹的信用,也就是相信金錢。因此,資本主義是一種宗教,其中信仰——信用——取代了上帝。換句話說,由于信貸的純粹形式是貨幣,它是一種宗教,其中上帝就是貨幣。這意味著,銀行——它只不過是生產和管理貨幣的機器——已經取代了教會的位置;而且,通過管理信貸,它操縱和管理信仰——稀缺的、不確定的信任——而我們的時代仍然對自己有信心。”

金融資本主義的出現,不僅僅意味著銀行業和金融業的崛起,它還占據了之前產業資本所具有的中心地位。那些曼徹斯特煙霧繚繞的工廠煙囪,曼哈頓鱗次櫛比的摩天大樓,都是那個敞露在桌子外面的穿著土耳其服裝的傀儡。在資本主義向我們講述規范敘事的時候,我們對資本主義的理解決不會在其正常運行時產生,而是在面臨障礙、無法繼續施展其魔法時,才能揭示它隱藏的真實面目。正如阿甘本認定,尼克松宣布美元與黃金脫鉤是資本主義崩潰的征兆,駝背小人操縱傀儡的真實存在只有在某個時刻,當他無法成功地指揮傀儡走出一招好棋時,才能被揭示出來。當然,尼克松宣布脫離黃金兌換機制,在某種程度上不僅僅宣布了與黃金的脫鉤,還意味著我們看到了經濟學中一直不容置疑的原理竟然被資本主義廢黜了。因為資本主義宣布的那個在美元和黃金之間的關聯,從來都是虛假的關聯,真正控制資本主義命脈的操縱線仍然在資本的手里。也正因為如此,在所謂的美元危機之后,我們看到美元仍然依賴于石油和美債,在全球范圍內利用美元潮汐來收割財富。

本雅明和阿甘本引出的一個直接的問題是,一旦美元及其金融工具脫離了直接生產一般,是否仍然能夠支撐起金融帝國主義的大廈?本雅明和阿甘本錯誤地將這種理論歸為信仰,在這種觀念的支配下,他們轉向了一種神秘主義。實際上,他們仍然在被資本主義施魅的魔法之中不能自拔。真正的問題并不在于尼克松宣布美元與黃金兌換體制的脫鉤,而是脫鉤之后,大量的美國實體生產部分,被轉移到了海外。這并不意味著美國不再需要實體生產,而是說它不再需要在本國范圍內繼續運營這些實體工業的生產。這些工業具有高污染、勞動力密集和階級沖突風險,并被轉移到第三世界國家。資本主義國家之所以敢于將這些產業生產部分轉移到第三世界國家,正是因為它們控制著軸線。在第二次世界大戰后的布雷頓森林體系中,美元成為世界貨幣,任何國際貿易都不得不選擇錨定美元時,那些被轉移到國外的產業部分,事實上仍然受控于華爾街的金融大鱷們,他們操縱著手里的美元和金融軸線,讓世界經濟的命脈隨著他們的貪婪一起運轉。

本雅明和阿甘本為我們講述的是金融資本主義的拜物教的狀況,對此,馬克思的《〈政治經濟學批判〉導言》仍然為我們提供找到傀儡背后的駝背侏儒的線索。有趣的是,在《〈政治經濟學批判〉導言》中,馬克思也提到了基督教的信仰。馬克思說:“基督教只有在它的自我批判在一定程度上,可說是在可能范圍內完成時,才有助于對早期神話做客觀的理解。同樣,資產階級經濟學只有在資產階級社會的自我批判已經開始時,才能理解封建的、古代的和東方的經濟。在資產階級經濟學沒有用編造神話的辦法把自己同過去的經濟完全等同起來時,它對于以前的經濟,特別是它曾經還不得不與之直接斗爭的封建經濟的批判,是與基督教對異教的批判或者新教對舊教的批判相似的。”相對于本雅明和阿甘本,馬克思更加直接地指出了資本主義之所以良序運行,恰恰在于其外表上的神話系統。當美元與黃金脫鉤的時候,表面上維持的是一種信用體系,但事實上是一場投機的賭局。這場賭局已經被染上了資本主義浪漫的玫瑰色彩,讓普通人沉醉其中。換言之,資本主義經濟的良序運行,當然依賴于其“編造的神話”。在這種神話之下,一切外在于資本主義的力量不過是這種神話的不成熟的樣態,這就是馬克思所謂的“人體解剖對猴體解剖是一把鑰匙”的原因所在。因為資本主義不斷在神話中建構以自己為頂點的時間和空間的螺旋式金字塔結構,自然外在于資本主義框架的一切,都無非是這種神話的裝飾品。這些裝飾品指向了神話的中心,然而,我們卻看不到其中的駝背侏儒的存在。

在進入數字資本主義的條件下時,這種神話得到了進一步延伸。我們可以借此來探索數字資本主義的神話。這種神話認為,數字經濟代表著一種虛擬經濟,是與實體經濟相對立的經濟形式。在這個意義上,神話的杜撰者們跟我們講述著各個數字經濟時代的概念,例如知識經濟、信息經濟、元宇宙經濟等。這涉及知識共享、數字共享、人工智能、算法治理等一系列領域。仿佛一旦我們拋棄了實體經濟,進入虛擬經濟的層面上,我們將會過上前所未有的生活。然而,真正的問題在于,數字經濟只是實體經濟的一個外衣,而不是取代它的工具。就像我們之前提到的,在互聯網上訂購蛋糕時,那個蛋糕仍然是實體生產的。無論數字經濟為我們描繪了多么美好的未來,實體經濟仍然支撐著數字經濟和虛擬經濟,任何虛擬經濟中的東西都無法真正取代實體的消費。只要我們的身體仍然需要吃飯、喝水、出行、住宿,實體經濟就仍然會發揮作用。如果我們理解了這個問題,不難發現,實體經濟和數字經濟根本不是一個二元對立的結構,也不存在誰取代誰的問題。即便在美國那樣的構架,它的實體經濟大量外移,但從全球范圍來看,美國等發達國家的服務業和金融領域仍然需要大量第三世界國家的實體經濟來支撐。同樣地,數字經濟的基礎仍然是實體經濟。當然,數字資本和數字經濟是新事物,但絕對不是在取代實體經濟的意義上的新事物。它的新意在于通過大數據和數字化控制、自動化流程和數字物流管理,將全球各地不同產業部門的實體生產部門統一在一個大的數字邏輯之下。人一旦掌握了這些核心的數字邏輯,就掌握了全球經濟的命脈。換言之,在未來世界中,關于數字化、通信技術、自動駕駛和人工智能的競爭,與其說是在某個具體產業上的競爭,不如說是誰掌握了一般數據和數字控制的核心,誰就成為那個駝背侏儒。而在今天,控制著這些數據中心和算法的就是平臺資本,從扎克伯格到貝佐斯,從比爾·蓋茨到伊隆·馬斯克,當我們以為他們是數字產業的新媒體資本家時,我們都犯了一個錯誤。因為無論是Google、Twitter、蘋果手機,都只是數字外表下用來控制的外殼。在這些外殼下面,包括自動駕駛技術下面掩藏的是那些技術已經通過數字控制的核心,延伸到所有的生產部門。從第三世界的糧食生產供應到中東國家的石油,從東南亞的服裝生產到韓國的半導體,實際上每一個環節都已經成為這些大平臺的數據控制的對象。這不純粹是數字經濟,而是通過數字控制工具控制一般數據,從而控制了全球性的生產一般的平臺。當馬斯克、庫克、貝佐斯、扎克伯格等人在聚光燈下為我們講述他們的數字帝國的奇跡的時候,實際上,支撐他們神話的是每一個具體的生產、交換、消費、分配的部門。

此時此刻,我們耳邊再一次盤桓著馬克思的教誨:“人體解剖對猴體解剖是一把鑰匙。”當扎克伯格、蓋茨、貝佐斯、庫克等人的數字資本主義的帝國在暢想未來社會的神話的時候,必然意味著他們的資本已經將“吸血”的血管深入每一個國家、每一個生產部分,甚至每一筆金融投資的內部,滋養著這個最復雜的資本主義奢華的外表。如果沒有這種滋養,或許數字資本主義華麗的外表會迅速凋零。這就不難理解,當2022年上半年美聯儲宣布連續幾次加息之后,那個由中本聰宣布的去中心化的不以任何國家的貨幣為支撐的比特幣開始一路狂瀉,因為比特幣和其他區塊鏈的貨幣都是一種需要靠汲取工業生產一般的數字神話,他們需要一般數據和生產一般的支撐,讓這個信仰可以維持更多的信徒,就像弗拉瑟遇到的信托銀行與古希臘語中的信仰含義一樣。本雅明的精妙的傀儡,如果沒有隱藏在下面的駝背侏儒,再華麗也無法下出精妙的棋招。同理,沒有產業上的工業生產,沒有控制生產的一般數據,數字資本的神話無論多么美妙,終歸會走向破滅。透過馬克思的《〈政治經濟學批判〉導言》,透過人體解剖的鑰匙,我們似乎看到了資本控制的生產一般仍然是支配著資本主義生產、交換、分配、消費奧秘的侏儒,但是今天的生產一般已經被數字技術套上了一般數據的羈軛,讓數字資本可以在更大的空間范圍內控制著全球的生產。如果仍然還有人迷信于這種數字神話,我們只好模仿馬克思的口氣,對他們說:“這里是羅陀斯,就在這里跳躍吧!”

【本文原載《探索與爭鳴》2023年第6期。原題為《藍江|數字的神話與資本的魔法——從《〈政治經濟學批判〉導言》看數字資本主義》。澎湃新聞(www.kxwhcb.com)經授權轉載。】

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司