- +1

突破傳統框架:體教融合中的競技體育與學校教育

?導語

8 月,第 31 屆世界大學生運動會圓滿結束。作為規模僅次于奧運會的世界綜合性運動會,來自各地的大學生們在賽場上盡情綻放。代表中國隊出戰的大學生們成績不俗,他們是如何選拔出來的?大學體育教育的最終目標就在于走上賽場嗎?體教融合之后,高校體育教育產生了哪些變化?

01

大運會中的大學生

本屆大運會,中國代表團獲得 178 枚獎牌。其中,金牌數破百,是中國隊參加歷屆大運會以來,所獲金牌數的最高紀錄,共 400 余位大學生運動員參賽。遙想 1959 年第一屆大運會時,中國僅有 4 名田徑運動員參賽。直到 1977 年后,中國才沒有缺席過一屆大運會。

顧名思義,大運會參賽運動員需為大學生。不過,因本屆成都大運會兩度推遲,為最大限度降低疫情對學生運動員參賽的影響,國際大體聯拓寬了運動員參賽資格,參賽年齡由原先的“18 至 25 周歲”調整為“18 至 27 周歲”,原先的 “僅限在校和畢業不超過 1 年的大學生參加”調整為“允許在校和 2020、2021、2022 三年內畢業的大學生參加”。該決定增加了各會員國家和地區運動員選派空間,也為因疫情影響與成都大運會失之交臂的大學生運動員創造了重返賽場的機會。

本屆中國代表團運動員的平均年齡 22.9 歲,男運動員 206 人,占 50.1%;女運動員 205 人,占 49.9%;387 人是首次參加世界大學生夏季運動會,占 94.2%;344 人首次代表國家參加世界綜合性運動會,占 83.6%;24 人曾參加過往屆大運會,占 5.8%;34 人曾經參加過奧運會,占 8.2%。

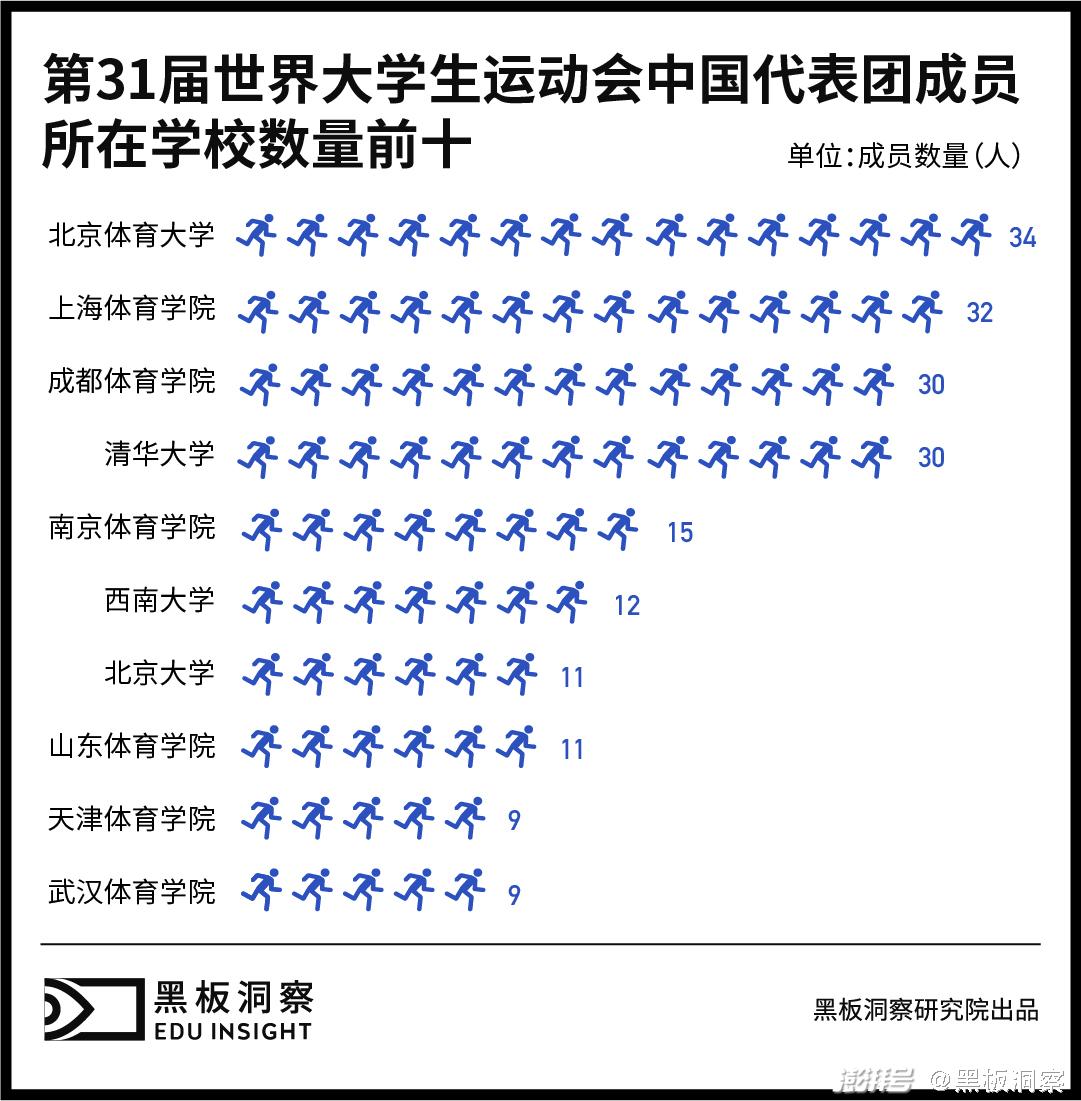

其中,超 1/3 的運動員出自體育院校。來自北京體育大學、上海體育學院、成都體育學院的大學生運動員較多。另外,出自清華大學的運動員也有 30 位。除體育類高校外,綜合類大學中,同樣人才輩出。

02

從體教結合到體教融合,大學生運動員的“高水平”

從 1987 年起,普通高等學校通過建設高水平運動隊探索培養競技體育后備人才,“體教結合”開始在高等教育系統內實施。原國家教委印發《關于部分普通高等學校試行招收高水平運動員工作的通知》,明確在清華大學等 51 所高校啟動高水平運動隊建設試點工作。

新時代以來,在深化體教融合、探索競技體育后備人才培養的多元化路徑背景下,一些運動項目的后備人才培養逐步回歸到大學,普通高校建設高水平運動隊具有一定的自主權。2005 年,建設高水平運動隊的大學的數量增加到 235 所,普通高校高水平運動隊進入快速建設階段,并出現了“中國人民大學跳水隊”“北京理工大學足球隊”“清華模式”等,形成了培養競技體育后備人才的多元化途徑。直至 2020 年,我國高水平運動隊招生院校達到 283 所。

2021 年,教育部、國家體育總局聯合印發了《關于進一步完善和規范高校高水平運動隊考試招生工作的指導意見》,明確對于不具備相關師資、設備、場地等組隊條件、學生入校后退隊率超過 20% 的高校,以及非奧運會或世界大學生運動會項目、未設運動員技術等級標準、生源嚴重不足且連續兩年錄取數為零的相關項目,不再安排高水平運動隊招生。受 2024 年新政策影響,2023 年高水平運動隊招生院校比去年減少 24 所,相較于 2020 年減少了 76 所學校,只剩下 207 所學校。

并且,從 2024 年起,招收高水平運動隊的“世界一流大學建設高校”,對考生的高考成績要求須達到生源省份本科錄取最低控制分數線;其他高校對考生的高考成績要求須達到生源省份本科錄取最低控制分數線的 80%。國家對于高水平運動員的體育素養和文化素養要求進一步提升。不過,教育部也表示,對于體育專業成績突出、具有特殊培養潛質的考生,允許高校探索建立文化課成績破格錄取機制,破格錄取工作將接受社會的嚴格監督。

03

少數人的大運會,多數大學生選擇“躺平”

據了解,在今年 4-5 月,共有來自 279 所高校的 1753 名大學生參與大運會選拔賽。而全國高等學校有 3013 所,在校總規模 4655 萬人。整體來看,競技體育目前為少數高校的關注項目,參與其中的運動員人數也僅占比 0.04‰。

一面是大學生運動員們為國為校增光添彩,一面則是部分在校大學生對陽光長跑等體育活動“怨聲載道”。據此前一在校生體質健康調查數據顯示,6.5% 的小學生、14.5% 的初中生、11.8% 的高中生和 30% 的大學生體質健康不及格。大學生體質健康狀況明顯不佳。

在中小學教育階段,在校體育活動時間被要求每天 1 小時以上。在大學階段,大學體育課程由課內和課外兩部分組成,包括體育課堂教學、課外訓練、陽光長跑、學生體質健康測試。而絕大多數學校體育課程在大一、大二完成,僅要求修 2 年課程并完成規定學分。體育教育仍然處于學校教育中的“邊緣化”位置。國家從 2007 年推廣的陽光長跑體育運動也尚未在所有高校中做到普及。在實施陽光長跑活動的高校當中,代跑、刷跑、騎車“跑步”等違規情況層出不窮。

同時,雖然全國高校每年會進行大學生體質健康測試,但是這并未從根本上解決我國大學生體質健康水平偏低的問題。當學生并非出于對體育的熱愛,而是被動地、非自愿地參與體育運動時,體育健康數據化便成了另一種應試教育和“功利性體育”,與體育教育應發揮的作用背道而馳。

04

高校體育,伯樂相馬

我國高校在進行競技體育人才招生時生源主要分為四類分別是在役的專業運動員以及退役的運動員;體校的運動員;參加特招統考、單招的體育特長生;有體育基礎以及愛好的普通學生。

體教融合中的“體”實際上指的就是競技體育,也可以進一步細化為“競技體育人才的培養”;“教”指的則是學校教育,可以具體落實為學校體育教育。因此,體教融合指的是在體育系統和教育系統協調配合的前提下,發揮競技體育人才培養和學校體育教育相互促進的作用,促使二者有機融合。

在自由度較高的大學校園中,對于沒有體育特長的學生而言,體育教育顯然無法僅靠“自覺”完成。需要有體育俱樂部或體育社團參與到學校體育工作當中。然而,多數學校對體育俱樂部和體育社團的建設扶持力度不大,存在著開展項目不多、資金不夠、缺乏師資等問題,導致學生參與量不高。

本屆大運會中,上海立信會計金融學院的兩名女孩高煜煒、金瀚楓代表中國隊參加賽艇比賽。但在上大學之前,她們從未接觸過此項運動,也并非運動達人。而是在入學后,抱著鍛煉身體的心態參加了水上俱樂部,并一直堅持到了訓練參賽。

該水上俱樂部的指導老師何翌,曾多次參加奧運會、世界杯等大型國際賽事并頻頻獲獎。教師的專業水平和教學水平直接影響了教學的質量,缺少優秀師資力量的大學校園,即便存在體育俱樂部也僅僅只能夠強身健體,不能帶領優秀學生更近一步。更不用說,在沒有俱樂部社團,無法獲取比賽資源的高校中,埋藏著多少競技體育人才。

結語

當前,全國學生(青年)運動會正在舉行小組賽,不足三月即將正式開幕。接連發生的大小賽事足以看出國家對于青少年體育教育的重視程度與日俱增。青少年體育教育、體育產業發展、體育事業管理等,都需要“一技之長+綜合素質”的復合型、多元化體育專業人才。在這樣的體教融合發展模式下,“運動員”僅僅是大學生的身份之一,未來如高煜煒、金瀚楓等大學生可以在畢業后繼續體育事業發展,同樣也可以回歸校園專業學習,多元化發展未來職業生涯。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司