- +1

為何上海很晚才出現在西方地圖上?

8月底,由上海社會科學院、澳門科技大學、上海圖書館等單位聯合舉辦,為期2個月《全球地圖上的上海》的展覽在上海社會科學院展出。今人可能有點不理解,作為當代中國經濟中心的上海出現在西洋地圖上的時間,相對寧波、泉州、廣州等沿海城市,卻要晚得多。換而言之,這個問題便是上海建城史為何要比其他沿海城市晚得多。這就涉及到一個關鍵因素,那就是沿海城市的發展,要考慮到當時的航海技術能否支撐起它成為核心港口城市。

唐宋:帆船時代的風險

隋唐以來,隨著帝國版圖的擴大,海外交流也進一步發展。隋唐之前,中外交流一般是通過西面的絲綢之路。日本在“白江口之戰”敗于唐朝后,開始心悅誠服,頻繁派遣遣唐使學習中國文化和中國制度。中國開始了與東亞國家的海絲之路。

過去日本與朝鮮半島友好之時,日本遣唐使會在朝鮮半島北岸登陸,然后經陸路進入唐朝。或者走北路航線,自難波(今大阪)出發,經九州博多(今福岡),向西通過朝鮮海峽,循半島西岸北上,而后向西渡過黃海,在唐朝登州(今山東蓬萊)上岸。這條路線雖然海程遠,但由于大部分時間是沿岸航行,相對安全,還能獲得補給。

白江口之戰后,新羅統一半島大部分地區,由于新羅與日本交惡,只得改為由南面海路直接前往中國。至盛唐時期,日本人終于摸索到了從長江口和甬江口直達九州的航路。在地圖粗看之下,日本人可以直接進入長江口,沿揚州或者蘇州進入大運河,這個路程會相對較短。上海的吳淞口也因此會發展成為一個沿海城鎮。但是,受制于當時的航海技術,帆船出入長江口具有極大的風險。天寶十二年(753年)十月,鑒真從蘇州黃泗浦出發,跟隨日本大使藤原清河東渡日本。這次已經是他第六次嘗試東渡日本。同行的還有一個大名鼎鼎的遣唐使留學生阿倍仲麻呂(漢名晁衡,又作朝衡),臨行之際,他望月感慨,作《在唐望月而詠》贈友。這次遣唐使船同航的有四艘,鑒真的第二船到達日本。而藤原清河和阿倍仲麻呂所在的第一船遇到風暴,隨風漂流到了嶺南道驩州(唐屬地,今屬越南),又被當地的盜賊襲擊,死了一百七十多人,但他與藤原清河居然奇跡般地生還。755年,當他們歷盡千辛萬苦回到長安城之時,同行者只剩了十多人。

除此之外,唐朝時期的長江口還和今天的杭州灣一樣,是個巨大的喇叭口,潮水極大。早在秦漢時期,長江上的廣陵濤便已是一大名勝奇觀;五代之前,廣陵潮名聲要比錢江潮要大得多。李白在《送當涂趙少府赴長蘆》詩里也寫道:“我來揚都市,送客回輕舠。因夸楚太子,便睹廣陵潮。”杭州也是同理,只能做個內陸城市,而無法成為沿海港口城市。

這樣,遣唐使只能選擇另一條更為安全的航線,從甬江口進入大運河。甬江口水文條件遠比長江口、杭州灣安全的多,且外圍有舟山群島作為屏障。于是,唐代江南海運造就了一個大城市——明州(今浙江寧波)。唐開元二十六年(738年),浙東采訪使齊瀚認為,越州鄮縣是海產品和絲織品集散地,且是重要港口,地位顯要。故上奏建議將鄮縣劃分為鄮、慈溪、翁山(今舟山)、奉化4縣,以境內四明山為名,增設明州(今寧波)以統轄之。海運也造就了甬江口的望海鎮(今寧波鎮海),唐元和四年(809年),鄮縣甬江北岸地塊設為明州直轄的望海鎮。元和十四年(819)八月,浙東觀察使薛戎以“望海鎮附臨大海,與新羅、日本接界,請據敕文不隸明州”奏請朝廷,望海鎮再次升格,從明州劃出,直隸浙江東道。

作為唐船的基地,明州也造就了大批的東亞航海家,創造了不少奇跡。大中元年(847年),日僧惠運、仁好、惠萼等,乘坐明州人張支信的唐船,從望海鎮到達日本只花了三天三夜時間,創造了當時木帆船航海的最快速度。“歲次丁卯,夏六月廿一日,乘唐人張支信、元靜等之船,從明州望海鎮頭而上帆,得西南風,三個日夜歸著遠值嘉島那留浦。”(日本《安祥寺伽藍緣起資財帳》)從此,距離日本最近、也是最安全的明州,成了遣唐使登陸及離港的主要口岸,并載入史冊。《新唐書·東夷·日本》曰:“新羅梗海道,更繇明、越州朝貢。”

9 世紀以后,明州成為東亞文化交流的國際大都會,鎮海還成為宋朝唯一與東亞諸國交往的口岸。“自元豐(1078年)以后,朝廷遣使,皆由明州定(鎮)海放洋絕海而北。”(《宣和奉使高麗圖經》)即使到了南宋和元代,明州已改名慶元府,日本史料中仍稱寧波為明州,甚至稱江南一帶的中國人為“明州人”。阿倍仲麻呂的望鄉地點,也就自然而然地從蘇州黃泗浦演變成了明州海邊,《在唐望月而詠》變成了《明州望月》。

明朝:大航海時代的寂寞

上海這一地名在南宋咸淳三年(1267年)才出現。是年,嘉興府華亭縣在上海浦(松江的一條支流)西岸設置市鎮,定名為上海鎮。元至元年間,元世祖忽必烈遷都大都(今北京),選擇以海漕的方式運輸糧食。這初步改變了上海的命運,因漕運所需,至元二十九年(1292年),元朝將其升格為縣,在此開港并設市舶司。但此時,海漕南方的起點劉家港名聲在浙西諸港中要遠大于內河港的上海。

明朝初年,明太祖實行海禁政策,海漕廢棄,劉家港與上海等地再次失去機遇。而同時期,其他南方城市憑借宋元攢足的名聲,已經出現在歐洲人的地圖上。1375 年《加泰羅尼亞地圖》是中世紀最好、最豐富完備的一幅世界地圖,東亞沿海出現了Cansay(行在音譯,即南宋故都杭州)、Mingio(明州)、 Zayton(刺桐城,即泉州別名)3個中國城市名。

明朝嘉靖年間,中國首次面臨巨大的海防壓力,倭寇和葡萄牙人同時騷擾東南沿海。歐洲剛好進入了大航海時代,受經濟利益與政治利益的雙重驅使,歐洲人進行的探索極大地擴展了已知世界的范圍。嘉靖十九年(1540年)左右,在中國私商的幫助下,寧波轄下的雙嶼葡萄牙居留地逐漸形成。葡萄牙海盜占據雙嶼之后,首先把舟山群島以及對岸的寧波沿海伸入海中的地帶稱為Liampo。由于他們不知道Liampo 轄區有多大,把江南大部分都當作寧波,甚至連南京應天府和省城杭州都當作了寧波的一部分。寧波又成了歐洲人眼中江南最有影響力的城市。

圖7 1570年前后葡萄牙人杜拉多地圖中的Liampo

明朝之時,上海縣被看作相對內陸的地區,其重要性甚至還不如周邊的金山、寶山等地。金山衛、寶山所等地早在明初就建起了城池,而上海縣從華亭縣析置后的260多年時間里一直沒有建縣城。嘉靖三十二年四月至六月間,上海縣連續五次遭到來自倭寇的侵襲,縣丞、鎮撫均殉職,許多居民也慘遭殺戮,邑里幾成廢墟。為了防備倭寇,是年九月開始,當地官府用兩個月時間才建成了周長九里、高達二十四尺(明營造尺:1尺 = 32厘米)的城墻。

嘉靖大倭患期間,原有的都司衛所已經不能承擔起抵御倭寇的重任,更高的武官機構在浙直地區設立。由于明朝“御敵于國門”的策略,這些重要機構設置在沿海和河口。上海縣連衛所都沒,何況副總兵、總兵,上海縣城顯然被當作“內陸”對待。三十二年五月,金山衛設立金山副總兵;三十五年三月,轄區再擴大,改為浙直副總兵。三十七年添設,在長江口北岸的(南)通州增設狼山副總兵。

而在此時,寧波仍舊被視作明朝沿海最重要的大都會。嘉靖三十五年,浙直總兵改駐有諸藩貢道之稱的定(鎮)海縣城,除了能夠直接處理浙江、南直隸軍政事務外,還有統帥所有沿海省份兵馬之權,“調度各省沿海軍馬逐捕”。(嘉靖《觀海衛志》)

晚清:輪船時代上海的崛起

康熙二十三年(1684年),清政府消滅明鄭勢力后,開放海禁,在江南云臺山(今江蘇連云港)設立江海關。次年,改駐松江府華亭縣境內的漴闕(今上海市奉賢區漴缺)。因原辦公地點狹窄,二十六年,移駐到上海縣城寶帶門內(今黃浦區小東門內)。托明太祖江浙分省的福,上海從此與江南最大港口城市寧波(浙海關駐地)在涉外機構上有了平起平坐的地位。

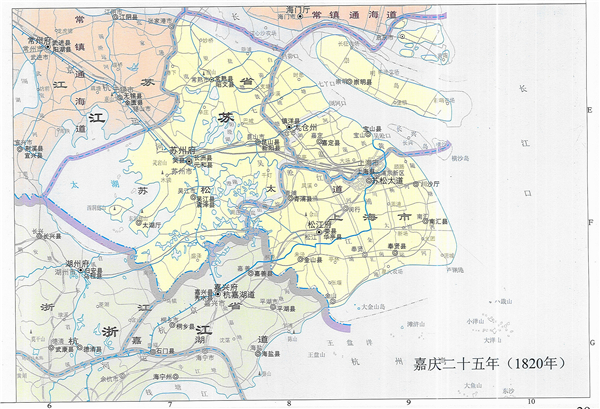

江海關還改變了上海在政區層面的地位。雍正八年(1730年)八月,分巡蘇松道兼管上海關稅務,為“震懾通洋口岸,與新設太通道上下策應”(《清世宗實錄》雍正八年八月壬寅),移駐上海縣。雍正九年,加兵備銜。乾隆六年(1741年)八月,增轄太倉直隸州,為分巡蘇松太兵備道。乾隆十三年,為分巡蘇松太倉等處地方兵備道,按察使司副使銜。乾隆二十六年三月,兼水利銜。至清末,蘇松太道(分巡蘇松太倉兵備道兼管水利事務)、松太道(松太兵備道)、江海關道三個名稱均有使用。蘇松太道道員因江海關改駐上海縣,使上海縣在政區地位上始躍居松江府城之上。

1807年,羅伯特·富爾頓在紐約使用英國的機器制成以蒸汽機作為動力的明輪船“北河號”。至此,人類進入了輪船時代。這意味著西方殖民者不需要以人力和自然力(風力、洋流)作為動力,可以在全世界范圍內自由地航行。

鴉片戰爭后,按照中英《南京條約》有關條款,五個沿海城市——廣州、廈門、福州、寧波和上海成為通商口岸。輪船意味著長江口不是劣勢,反而成為進入中國內陸腹地的優勢;而大運河的通航能力成為制約輪船的瓶頸,意味著寧波對上海沒有腹地優勢。

之后的歷史,也加速了上海與寧波地位的逆轉。道光二十五年(1845年)十一月初一日,蘇松太道宮慕久與英國駐滬領事巴富爾會商后,簽訂《上海土地章程》,正式在上海城外設立了租界。1853年9月,小刀會占領上海縣城,大量華人涌入租界,造成了事實上的華洋雜處。次年7月,英法美租界聯合組建獨立的管理機構“上海工部局”,趁機奪取了租界的管轄權。

另一方面,1861年12月,太平軍占領寧波,使之成為唯一一個被太平軍占領的五口通商城市。和其他江南州府一樣,大量寧波人逃入上海租界躲避戰亂,帶去了資金和人力的同時,加速了本地的衰退。于是,寧波和上海進行了一次接力,寧波是帆船時代的上海,而上海則是輪船時代的寧波。

杭州、蘇州等江南傳統大都市也因戰亂也受到了巨大的打擊,松江府城也成了它的郊區,而上海憑借獨特的政治制度和地理位置,逐漸發展為遠東最繁榮的經濟和商貿中心,被譽為“十里洋場”和“冒險家的樂園”。Shanghai也逐漸出現在西方地圖上。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司