- +1

維舟評《宋案重審》︱刑偵式歷史實證主義

在上世紀八十年代末遭受質疑之前,實證主義曾是長期統治史學界的信條。這種十九世紀初德國史學家蘭克奠定的學術傳統堅信,歷史學也是一門“科學”——雖然它只能依賴對存世文獻的解讀,但只要通過“科學”的正確研究方法,就能恢復唯一的歷史真相。蘭克本人特別強調檔案等第一手史料的作用,因為他強調歷史的真實性必須通過對全部史料“進行精確到細致入微的批判性仔細查驗”才能還原。在這種觀念的驅使下,一代代歷史學家都像是尋求法定證據的偵探,埋頭在檔案館中探尋某個“客觀真實的歷史”。

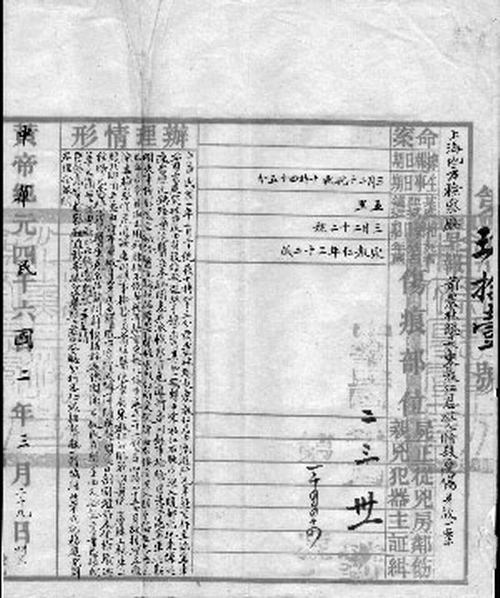

對這樣的信念來說,一百年前的宋教仁案堪稱完美的操練場。1913年春,近代中國第一位倡導內閣制的政治家宋教仁在上海遇刺身亡,雖然兇手武士英很快被捕伏法,但背后主謀是誰,始終眾說紛紜。不過,宋案畢竟轟動一時,發生的年代又已有發達的媒體報道、有大量往來信件和電報等第一手檔案、涉案人的背景材料均很清楚,因此通過對存世史料的嚴謹發掘、準確解讀,要厘清事實真相是確有可能的。

尚小明在《宋案重審》一書中所表現的,可說便是這種實證主義方法教科書式的呈現。如他所自述,他不滿于百年來對宋案的探究往往止步于獵奇式的猜測和簡單化的案情分析,很多人并未善加利用史料,甚至也未重視核心證據,便言之鑿鑿地提出自己一套標新立異的看法。這往往夾雜著后人的揣測甚至陰謀論的想象,且過分注重“誰是主謀”這種“曲折推理”,從歷史研究的角度而言的確價值有限。為此,他幾乎窮盡了宋案相關的各種原始文獻,通過嚴密的解讀分析,證明宋教仁被刺殺一事,確實并非袁世凱及國務總理趙秉鈞直接指使,而是袁世凱親信、內務部秘書洪述祖擅自主張,聯絡上海的會黨首領應夔丞后找人下手的。不過,袁世凱雖非主謀,但正是因為他長久以來不擇手段打擊政敵,才導致了這樣的結果。

經此周密分析,案件可說已水落石出,任何人要想再研究宋案,這恐怕都是繞不過去的一座高山。在此,我無意質疑結論本身,對尚先生所引用的檔案材料,我所讀過的只怕百分之一都不到;我感興趣的是他在面對這一歷史課題時的方法和視角——也就是說,他為什么是從這個角度來解讀宋案?還有別的角度嗎?

雖然他再三說明,“宋案”不等于“刺宋案”,也不滿于以前的研究都過多地關注“誰是幕后主謀”這一點,認為宋案錯綜復雜,至少還應包括收撫共進會、調查歡迎國會團、操弄憲法起草、構陷“孫黃宋”、“匿名氏”攻擊、低價購買公債,以及刺殺宋教仁等一系列情節或環節。然而,雖然他對這些環節的歷史細節交代得非常豐富清楚,但事實上,對他而言這些最終仍是為了揭露最終的答案,也就是讓刺宋主謀的謎底得到一個“令人信服的解釋”。換言之,他挖掘那些環節,仍是為“揭露真相”服務,而不是說“誰是主謀不重要,重要的是宋案表明了當時是一個什么樣的時代”。

宋案由于留下文獻較多,有志于實證主義的歷史學者還是幸運的,但大部分歷史的史料常常是殘缺不完整的,甚至僅有的史料也被再三證明不可能是全然客觀的。正因此,像《檔案中的虛構》這樣的著作早就宣告不再相信歷史學家能尋獲某個單一的“真相”,“事實”或許早已湮沒在歷史長河中。另一些學者轉而相信重大歷史事件是長久以來社會和政治進程的結果,研究冷戰史的美國修正主義史學家布魯斯·卡明斯就曾說:“誰發動了朝鮮戰爭?這個問題本來就不應該問。”他的意思無非是說,追究誰是責任一方,這個“謎底”本身并不重要,就像百年戰爭的起因也遠不如戰爭對英法兩國產生的深遠影響重要。

歷史上很多著名的大案,如晚清的楊乃武與小白菜一案、民國初年的山陽縣令滅口案等,其實案情都并不曲折復雜,它們之所以轟動一時,只是因為剛好引爆了社會輿論,暴露了當時存在的種種問題。民國時的施劍翹復仇案,盡管有著奇特的元素(女兒為父復仇),但引起熱議也是因為公眾輿論已興起,且民間普遍存在對俠義氣質的推崇,因而美國漢學家林育沁的研究就冠以《施劍翹復仇案:民國時期公眾同情的興起與影響》(原著書名Public Passions更直接),聚焦于“公眾同情”而非案件本身之上。至于法國十九世紀末著名的德雷福斯案,案情事實真相更簡單明白,像邁克爾·伯恩斯《法國與德雷福斯事件》這樣的研究無不把關注點放在法國當時意見領袖與公眾的不同反應及其政治態度上。

公平地說,這些在《宋案重審》中也都是提到了的,但看來只是作為分析案件時順帶提及;更重要的是,尚小明先生似乎并未將當時人的不同反應看作值得認真對待的現象,而是將那些對刺宋主謀的錯誤推斷視為干擾信息,是需要用證據來予以排除和否定的。由于他自信已經掌握了事件唯一的真相,所以他對那些不符合真相的信息顯得不太耐心,甚至也不滿于當事人未能客觀了解真相便“錯誤”地采取行動:“從證據解釋角度看,無論是國民黨方面還是袁世凱方面,最初都只是有選擇地抓住那些自認為能夠證明己方觀點的證據攻擊對方,或為自己辯護,甚至為達目的不惜曲解證據,而未能冷靜、全面、客觀地解釋各項證據。就連其他黨派,乃至一些與政治不沾邊的人,也都被裹挾進雙方的攻防大戰之中,要么支持國民黨,要么支持袁、趙,要么貌似公允而實則有所偏袒,未能以獨立公正的態度對相關證據進行系統研究,進而做出令人信服的解釋。”(第19頁)

這樣的指控當然很對,但說實話,不免苛責前人。因為這假定了歷史中的行動者像歷史學家本人那樣全知全能地掌握了所有事實證據,然而,在事件突然爆發時,人們倉促之間無從知曉真相(否則也不用等一百年才有人揭露了),勢必只能依靠不完整的信息、甚至是基于個人偏見來作出反應并采取行動。正如《美麗與哀愁:第一次世界大戰個人史》中所說的,戰爭爆發時,“信息雖然有,卻幾乎總是不夠完整或來得太慢。因此,欠缺的事實只好由臆測、推斷、盼望、恐懼、偏執、陰謀論、夢想、夢魘與謠言來填補。……這些傳言全都是子虛烏有,但這卻是后來才知道的事情。就目前而言,大家似乎什么都愿意相信,而且愈是難以置信的謠言愈吸引人”。

在這種情況下,突發事件正如一張試紙,每個人的反應正是他們原先已經持有的立場。宋案發生后,袁世凱和孫中山為首的國民黨的處理方式現在看來的確都有問題,一方是竭力掩蓋證據,以免自己太多見不得人的幕后操作大白于天下,另一方則想方設法將矛頭指向袁世凱的官僚黨,認為證據確鑿,寄望于法律解決,而當法律解決無望時,則發動武力討袁的二次革命。雖然尚小明對唐德剛、袁偉時責備國民黨的反應“缺乏法治觀念”的說法不以為然,認為這無視了國民黨曾為解決雙方矛盾而走法律途徑的努力,但事實上,他的觀點也相差無幾,因為他同樣是在審判歷史人物。不過,我們與其去遺憾和責備當事人“沒有做對”,倒不如試圖去理解他們為什么會有那樣的反應。借用美國史學家約翰·加迪斯的話說,“如果歷史學家因為歷史的創造者們沒有對還沒發生的歷史加以利用便去責難他們,那么這些歷史學家就太過于傲慢了,噩夢當時看起來似乎總是真實的,雖然等到黎明的曙光降臨時看起來有點可笑”。

事實上,宋案的當事各方如果不那么行事,那恐怕才是真正不可思議的。在我看來,宋案的真正耐人尋味之處,并不在于主謀是誰,而在于這一看似偶然的事件為何竟會發生,是什么必然的因素導致了這一“意外”?事件發生之后,雙方和公眾的反應又折射出什么政治意識?袁偉時認為宋案不過是一起“刑事案件”,這恐怕大大誤解了當時的社會政治環境,從各方的反應看,很顯然的一點是,不僅刺宋本身是政治事件,而且即便是初期主張走法律途徑的國民黨一方,恐怕也是把法律訴訟作為政治斗爭工具的——至少,袁世凱一方肯定是這么看的。

雖然案件的主謀洪述祖在當時輿論和本書中都被視為一個“小人”,但不應忘記的一點是:其實那個年代“好人”的行事方式也是如此。正如本書所言,傳統中國政治的實際運作往往包含“場面”和“內線”兩個層面,場面上要過得去,幕后則需要“親信”來辦一些不能公開上臺面的事。電影《一代宗師》里有個背景故事:當年宮寶森決定誅殺日本浪人,以免他泄露革命黨人的信息,師兄丁連山雖一直反對師弟卷入政治,但此時必須殺了那個鬧事的日本人才能避免事情不可收拾,于是他決定自己來為師弟干臟活。在殺人之后,丁連山逃亡到廣東,多年后重逢時自稱是“鬼”。他無疑是“好人”,但他的話恐怕適用于所有這些幕后人物:“暗事好做,明事難成”,“一門里,有人當面子,就得有人當里子。面子不能沾一點灰塵,流了血,里子得收著。收不住,漏到了面子上,就是毀派滅門的大事。面子請人吃一支煙,可能里子就得除掉一個人”。洪述祖主謀刺宋,鬧出大事,按這種傳統觀念看來恐怕就是“里子收不住,漏到了面子上”。

就此而言,此事表明當時中國政治仍是相當傳統的人事運作。一如黃永年先生在《所謂“永貞革新”》一文中所說的,傳統中國政治的斗爭常常既無關階層,也沒多大政治理念差別,其真正性質其實是以某個政治人物為中心的人事關系結集。整個民國時期,政治集團內部往往還是以非正式的人際關系網絡在運作,一如蔣介石與下屬之間還會稱兄道弟、或在軍中“校長/學生”來稱呼,構成一種具有濃厚人倫色彩的追隨-庇護關系。在政黨政治逐漸成熟、現代化之后,這樣過渡時期的現象也漸漸淡化,洪述祖這樣的人物也就沒有存在的必要了——自此,秘密執行任務的就是必須嚴格遵照組織紀律的特工了。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司