- +1

【歷史文化】“益,古大都會也” ,總書記在成都這句用典,背后有這些故事!

“益,古大都會也” 總書記在成都這句用典背后有這些故事

“益,古大都會也。有江山之雄,有文物之盛。”成都是歷史文化名城,自古就是中外交流的樞紐,是西南絲綢之路上的明珠。如今,成都是中國最具活力和幸福感的城市之一。擁有2300多年建城史的成都因海納百川、兼容并蓄而始終保持經濟發展、文化繁榮。歡迎大家到成都街頭走走看看,體驗并分享中國式現代化的萬千氣象。

習近平主席在成都第31屆世界大學生夏季運動會開幕式歡迎宴會上的這段致辭,在成都人和關注成都發展的人群中引發廣泛共鳴。我們要深刻認識習近平總書記來川視察和出席成都大運會開幕式的重大政治意義、歷史意義、現實意義,強化貫徹落實總書記重要指示精神的重大政治責任。

“益”,即益州,也就是成都

成都外攬山水之幽

內得人文之勝

從神秘古蜀到蔚然天府

從偏居西南到名揚天下

既為中外交流之樞紐

亦是西南絲綢之路上的璀璨明珠

九眼橋風光(圖據圖蟲創意)

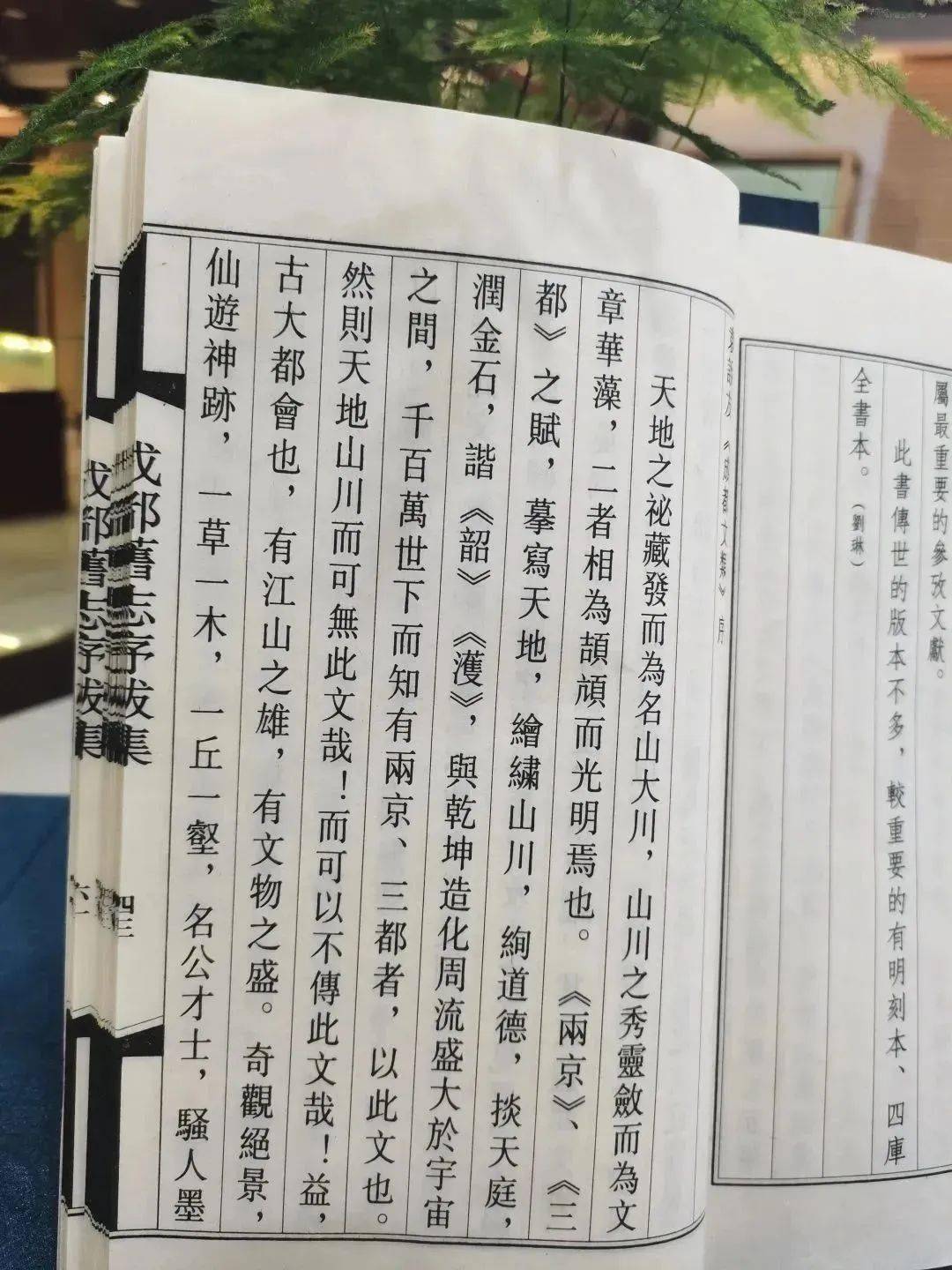

出自《成都文類》序文的這句古語

對成都的描述可謂深中肯綮

歷千年之久而彌新

日前

成都市地方志辦相關專家

對這句古語背后的故事

進行了解讀

1

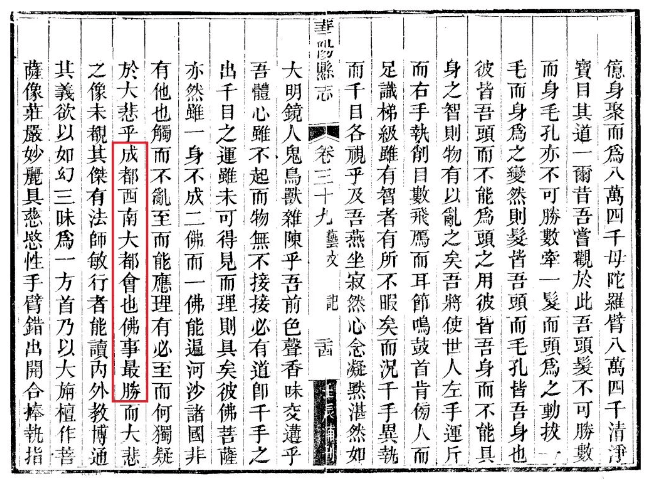

《成都文類》

巴蜀文學史上第一部文選

成都市地方志辦志鑒工作處處長黃小華介紹,《成都文類》的序文由組織編寫該書的南宋四川安撫制置使兼成都知府袁說友所寫。《成都文類》整個文集則由袁說友組織程遇孫、宋德之、扈仲榮等八位文人集體編纂而成,共50卷。其中賦1卷,詩歌14卷,文35卷,共分為11門,詩文各以文體相從,故稱“文類”。“它薈萃了成都地區上起西漢、下迄南宋孝宗淳熙年間幾乎所有的與成都相關的重要詩文辭賦,是巴蜀文學史上的第一部文選,也是全國有名的郡邑文章總集,在中國文學發展史上占有重要地位。” 黃小華介紹說。

《成都文類》(圖片來源:中華書局官網)

從縱向的歷史看,至宋代,斷代文章總集有《唐文粹》《宋文鑒》等,而郡邑文章總集則首推《成都文類》;從橫向的地域來看,就巴蜀地區而言,此書之后,至明代方有狀元楊慎編纂《全蜀藝文志》,而《全蜀藝文志》的成都部分幾乎全摘自《成都文類》。

黃小華表示:“巴蜀地區自古以來就以山川雄偉壯麗、文化燦爛輝煌著稱,由此積累了大量的詩文辭賦,其中大部分出自文化中心成都。而將其中重要的作品匯為一書,則始自《成都文類》。”

黃小華介紹了《成都文類》三大令人稱道的特點。

首先,該文集選材精粹,極富地方特色。它幾乎囊括了歷代(宋以前)有關成都最重要的詩文辭賦,像我們熟悉的揚雄名篇《蜀都賦》“兩江珥其市,九橋帶其流”,李白《蜀道難》“蜀道之難,難于上青天!蠶叢及魚鳧,開國何茫然”,杜甫《登樓》“錦江春色來天地,玉壘浮云變古今”,張籍《成都曲》“錦江近西煙水綠,新雨山頭荔枝熟”,溫庭筠《錦城曲》“巴水漾情情不盡,文君織得春機紅”等,無不收錄其中。

其次,它的內容全面且豐富,編排精心得當。全書分賦、詩、文三類,下再細分子目,并各以作者時代先后為序編排。如詩分都邑、江山、學校、寺觀、陵廟等,文分詔策制、表疏簡記、書、序、記等。像研究成都歷史離不開的舊志序,如唐盧求《成都記序》,宋趙抃《成都古今集記序》、王剛中《續成都古今集記序》、范成大《成都丙記序》,就收錄在該書“序”類中的“文集”序中。

最后,《成都文類》收羅詳盡。全書收詩文辭賦1480篇,藝術地反映了成都地區的江山形勝、風土民俗和建置生產。其中308篇不見于之前的他書,全賴此書流傳。此書成為人們研究和了解成都歷史文化最重要的資料來源之一。

圖片來源:楊怡 攝

談及該文集的編纂者,黃小華說,編纂的八位文人皆為蜀人,或為官學教授,或為州府幕僚,深受蜀地文化的熏陶,對蜀地有著濃厚的鄉邦情結;他們同時也是飽學之士,如宋德之為張栻南軒之學的嫡傳,與程遇孫同為名聞天下的成都“二江九先生”之一(事見清黃宗羲《宋元學案》),在成都合江亭附近的滄江書院講學多年,對理學在成都地區的傳播和宋代蜀學的大盛做出過重要貢獻。

2

何以成都是“古大都會”?

成都地處西南,遠離中原腹地,何以成為“古大都會”?

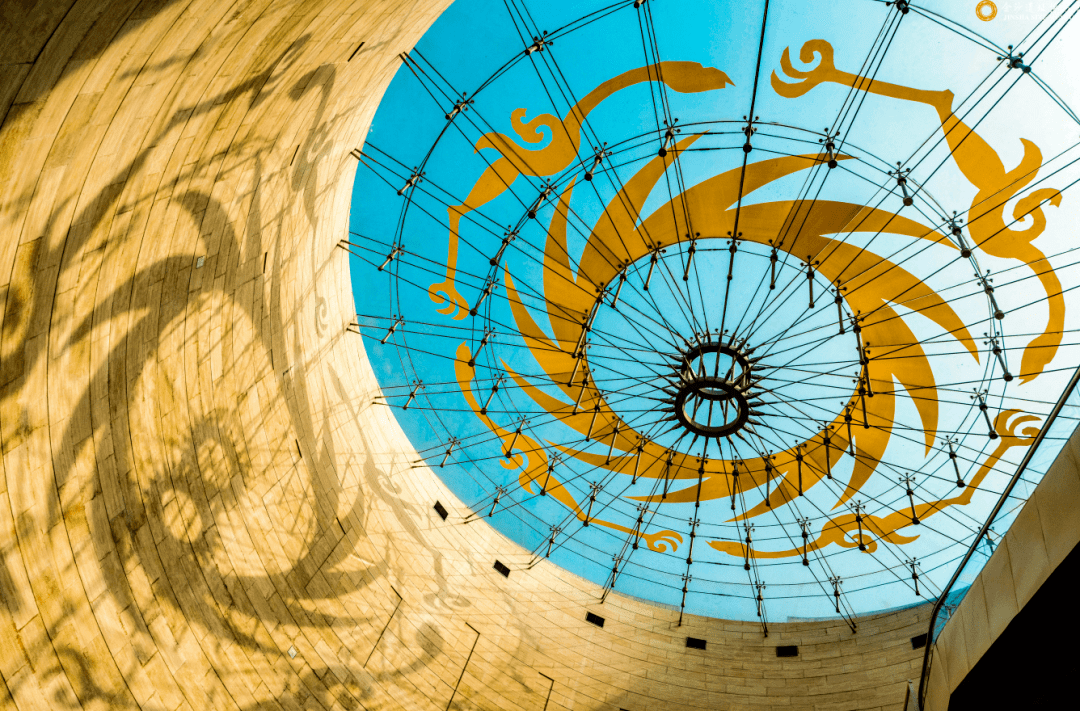

對此,黃小華介紹,據常璩《華陽國志》載,古蜀開明王五世(一說九世)“自夢郭移,乃徙治成都”,從那時起成都就是古蜀王國的都邑。2001年發現的成都金沙遺址,發掘出古蜀人的祭祀活動場所、大型建筑基址、生活居址、墓地等遺跡,證明在3000多年前的商代晚期,成都已是一座早期城市。公元前311年,蜀守張若按秦國都城咸陽的格局修筑成都城(“與咸陽同制”),這是成都有文獻記載的建城之始,至今已有2300多年歷史。

成都金沙遺址博物館內太陽神鳥的造型(圖據新華社)

秦最初創筑的成都城,“周回十二里,高七丈”,城墻下部為糧倉,頂部有屋子,還建有“觀樓”和“射欄”,雄偉而壯觀。這時的成都城“方廣七里”左右。黃小華引用宋代張詠所著《益州重修公宇記》介紹道,到隋代蜀王楊秀增筑隋城,成都城已“通廣十里”;至唐代,高駢修筑羅城,城市面積達到前所未有的“方廣三十六里”。清嘉慶年間《華陽縣志》有載,清朝曾對毀于戰火的成都城進行長達百余年的恢復重建,建成后成都城的城周達4122.6丈,計22.8里,四門城樓頂高5丈,最終“樓觀壯麗,城塹完固,冠于西南”。

清乾隆董邦達繪《四川成都府圖》 (黃小華 供圖)

既為大都會,則需具備“市”的功能。“市”,在古代就是指集中買賣、商貿便捷的固定場所。事實上,古代的成都,商業非常發達。黃小華稱,古蜀時,成都已有“市”和“肆”。

據揚雄《蜀王本紀》載,春秋時老子為關令尹喜著《道德經》,臨別曰:“子行道千日后,于成都青羊肆尋吾。”秦統治蜀后,“修整里阓,市張列肆”,劃出相對集中的商貿區,推動商業繁榮。左思《蜀都賦》則提及,漢代成都已達到前所未有的“賄貨山積,纖麗星繁”,“喧嘩鼎沸”“囂塵張天”的繁華程度。與左思齊名的辭賦大家揚雄,在他的《蜀都賦》中寫道,當時的成都共有十八道城門,“四百余閭(里巷)”,出現了“兩江珥其市,九橋帶雙流”的百業興盛狀況,這在當時全國的大城市中是罕見的。

根據《漢書·地理志》記錄,西漢中期,成都有人口76256戶,是全國人口第二大城市,僅次于首都長安80800戶。到東漢,成都“列備五都”,是除長安之外全國公認的五大商業都會之一。此后,成都穩步發展,唐代《元和郡縣志》稱:“揚州與成都號為天下繁侈,故稱揚、益。”可見,盛唐時的成都已有“揚一益二”的經濟地位。

黃小華 供圖

黃小華表示,“大都會”之名來源于蘇軾,他20歲和21歲時兩次到成都,親自看到成都一年十二個月“月月皆有市”的罕見盛況,在《成都大悲閣記》中,稱成都為“西南大都會”。蘇軾之后,陸游也做詩描述他所見到的成都景象:“鼓吹連天沸五門,燈山萬炬動黃昏。”因交易興旺,集市時間一延再延,甚至出現“錦江夜市連三鼓,石室書齋徹五更”的繁盛夜市。

由此可知,成都自秦漢以來,逐步成為名副其實的商業之都,是真正的超級“大都會”。

3

名副其實的“江山之雄,文物之盛”

“九天開出一成都,萬戶千門入畫圖。草樹云山如錦繡,秦川得及此間無。”李白在《上皇西巡南京歌十首·其二》中一筆蕩盡成都江山雄秀,為長安所不及。

都江堰景(王效 攝)

談及成都的“江山之雄”,黃小華從自然地理的角度進行解釋。

“打開世界地圖會發現成都正好處在北緯30度這條神秘的緯線上。世界文明史上,有六大古代文明(中華文明、古印度文明、古波斯文明、兩河文明、古埃及文明、瑪雅文明),四大宗教(佛教、猶太教、基督教、伊斯蘭教),其發源地都橫跨這條緯線。而成都恰恰就在這條緯線上,誕生了輝煌而又神秘的古蜀文明。”

黃小華接著闡釋,展開中國地圖,同樣非常神奇——成都居于獨特的四川盆地之中。它是一馬平川的平原,四周卻圍有雄奇險峻的高山。尤其是北邊的劍門險關,可謂“一夫當關,萬夫莫開”。因此《隋書·地理志》稱成都是“其地四塞”;明黃道周在《黃漳浦集》中評價此地為“山川險固”。

在成都遙望雪山(墨山 攝)

“若打開四川地圖,我們會發現成都地處四川盆地西部邊緣,除了平原,還有丘陵、高山。最高點的大邑縣西嶺鎮大雪塘苗基嶺,海拔5364米;最低點的低地,海拔僅三百多米。如此垂直高差使得成都是全球唯一能看到海拔5000米以上雪山的人口千萬級大城市。”對此,黃小華表示,正因這樣的特殊地形,杜甫才能發出“窗含西嶺千秋雪,門泊東吳萬里船”的感慨;宋人項安世在彭州,亦有“三十六峰當郡前,世間無此好山川”的贊嘆;清人戚延裔在邛崍,感喟此地實乃“別是神仙境,天成妙化工”;初唐四杰之首的王勃自長安“觀景物于蜀”,一路“采江山之俊勢,觀天下之奇作”,在他眼中,成都是優游之天府,其《入蜀紀行詩序》更是驚嘆成都為“宇宙之絕觀”。

成都江山雄秀自然為人稱道,其文物之繁盛更是令人嘆為觀止。

“作為中國首批歷史文化名城,成都坐擁寶墩等八大古城,金沙遺址舉世皆驚,兩千多年城址未遷、城名不改,這在世界城市史上也是罕見的。”黃小華表示,經過4500多年的文明演進,成都已形成“好文雅”“慕文學”、張弛有道、勤勞與閑適游樂兼得的獨特城市性格,留下燦爛輝煌的人文歷史。

石室中學( 圖據紅星新聞)

“自秦人取蜀而后,始有茗飲之事”,蜀茶實為世界茶文化肇始;西漢蜀郡太守文翁,在成都創辦世界歷史上第一家由地方政府開辦的公立學校,從此改變整個中華民族文化的傳播途徑和傳承方式;唐代成都誕生的雕版印刷梵文陀羅尼經咒亦是世界上最早的雕版印刷品之一,這種印刷技術使人類文明的載體形式從此發生了根本性改變。

以成都為中心的蜀地得天獨厚的自然山水,深厚的歷史文化積淀,孕育了漢代“文章冠天下”的四大家——司馬相如、王褒、嚴君平、揚雄,出蜀、入蜀的唐代詩仙李白、詩圣杜甫,宋代的千古第一文人蘇軾、愛國詩人陸游,以及近代的作家郭沫若、巴金等,譜寫了“自古詩人例到蜀”“巴蜀自古出文宗”“易學在蜀”“史學在蜀”“才女在蜀”的文化華章。白居易曾贊嘆蜀地文風之盛,堪稱“詩家律手在成都”。“從某種意義來講,蜀地成了不同歷史時期的許多詩人在詩歌和精神上的棲居地以及停止流亡避難的另一個故鄉。”著名詩人吉狄馬加說,“在漫長的中國歷史上,成都一直是一個在詩的繁榮史上從未有過長時間衰竭的城市。”

杜甫草堂博物館(王效 攝)

“既麗且崇,實號成都”,左思《蜀都賦》區區一筆,寫盡成都千載風貌。黃小華總結說,“包容開放和善于創新的文化氣度,讓成都成為中國最具活力和幸福感的城市之一。所以,《成都文類》序文說‘益,古大都會也。有江山之雄,有文物之盛’,可謂絕妙而精到,名副其實。”

來源:成都發布

撰稿:成都商報-成都發布記者 蔣慶 李瑞峰

圖片:封面圖據圖蟲創意 欄題圖據尹艷

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司