- +1

藝術鄉建談‖段凌穎×程美信:不光鄉村需要人,人也需要鄉村

【編前話】

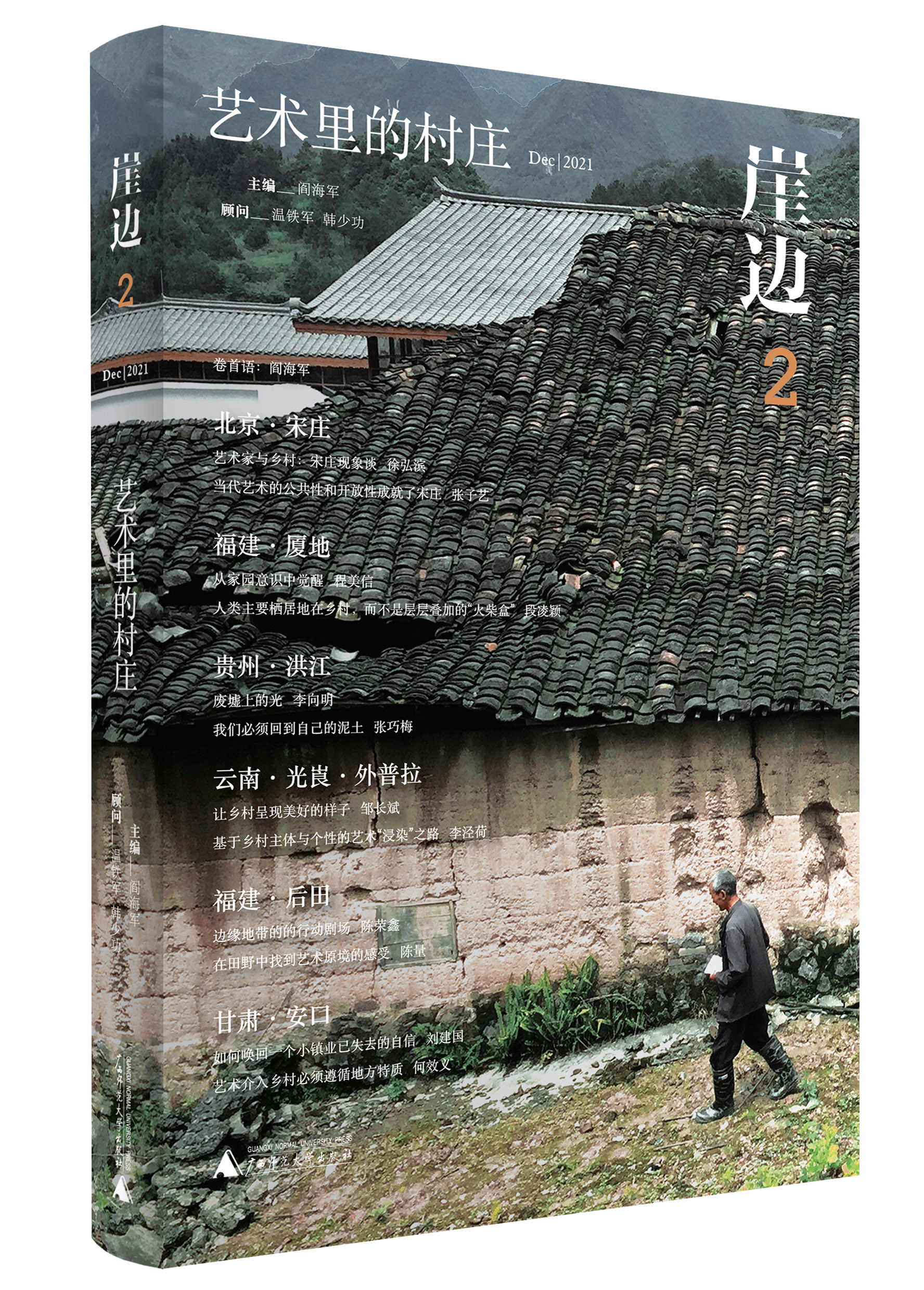

2021年,《崖邊》MOOK推出《崖邊2:藝術里的村莊》,梳理中國六個典型的藝術鄉建項目,共有12位作家、藝術家參與了討論。他們都有體悟大地和人民、反思資本主義危機、生發中國本土文明的摯真。近期,我們摘發部分訪談內容,以“藝術鄉建談”歸欄發布,以繼續藝術鄉建話題。

今天關注福建廈地“古村落保護”項目。

程美信在中國當代藝術批評界向來以敢言著稱。同當前各地高調的鄉建熱潮不同,程美信先生的古村落保護和開發工作低調又扎實,他一直秉持踐行著自己認準的保護理念。幾年時間下來,經過他手的廈地村、單體建筑薛府、洋中村孫家大院等古村古居開始重新煥發昔日光彩。旅外多年的本地人和外地游客紛紛慕名前往,沉醉其中,一解夢里鄉愁。

段凌穎與程美信圍繞傳統村落保護與鄉村振興戰略展開對談。

保護修繕后的廈地古村落

不光鄉村需要人,人也需要鄉村

段凌穎:程老師,作為藝術批評家,請您談談近年來在藝術服務文化鄉建的框架下所開展的傳統村落保護與開發實踐。

程美信:最初,我是懷有藝術為主的心態,打造藝術家聚集地,后來放棄這一既定模式。我必須因地制宜,考慮農民意愿和利益,尊重每個鄉村的特定條件。很多看似高大上的事物,到了基層就會成為一種消耗。如一群明星文藝下鄉,光是接待工作就給基層帶來巨大人力財力消耗,熱鬧過后,一切無所改觀,落后還是落后,冰冷還是冰冷。

段凌穎:您曾經從事過高校教師、藝術總監、藝術獨立論壇理事等多個職業,是什么契機使您轉向文化鄉建工作?您在傳統村落的保護與開發中扮演著什么樣的角色?您所秉持的保護和開發理念及其指導思想是什么?

程美信:這個有偶然和必然的雙重因素。首先,我出生在山村,我的精神臍帶永遠在鄉村,不論走到哪兒,我的記憶、牽掛,包括長期的焦慮和關注都跟中國鄉村有關。

記得在國外時,與一位北大畢業的北京人閑聊,他隨口說中國少三億農民就好了。我頓時被刺痛了一下。現在想來,他的話有他的道理,落后與貧困在任何一個社會都被視為累贅。事實上,包括我自己也是一名鄉村的逃離者。大概所有中國農民均想方設法逃離鄉村,共同的目標就是逃離貧困。

其實,我像所有跳出“農門”的人一樣,完全無力面對故鄉。來福建一待就六年,這的確有點偶然,在這里工作雖然瑣碎不堪,但讓我感到無比充實,覺得鄉村工作也很有意義。

我在傳統村落保護工作中的角色,主要承擔美學把關、整體策劃、現場設計、關系協調,同時我們既不是當地村民也不是行政當局;既不是發包甲方也不是承包乙方,僅是獨立第三方。保持這一中立角色非常重要,起碼不受利益左右,也唯有如此才能受多方信任。

對于傳統文化和歷史遺產,任何時代的人都有義務去尊重和保護。我在鄉下所做的是美學的守護者和處理關系的協調人,目前我們采用投工投勞的工料計價法,避免沒有必要的過度設計、招標發包的中介消耗。通常會節省一半以上的資金,最終效果會好于發包施工。這需要靈活的機制。

如果非要說秉持的理念的話,恐怕是現場至上、尊重原型、適度改良。

先鋒廈地水田書店

段凌穎:您在傳統村落的保護和開發實踐中遇到了哪些問題?您的心態如何?

程美信:遇到問題肯定很多,而且瑣碎、低效,特別傳統村落保護工作,涉及復雜的產權糾紛、修繕資金短缺、政策條條框框、基層社會矛盾和意識觀念落差,其次是如何活化利用和業態發展的后續問題。

當前的傳統村落和鄉村社會像個病人,需要照料和陪護。老村里住的基本是老人,他的情感和訴求是你不得不在乎的,否則又能怎樣?我們在廈地有一段路幾年來沒有修成功,就因為一位老人來阻礙,他在荒路種點東西,便認為那就是他家的。鄉下有時不全是講理講法的地方。總之,只能是做一點算一點、保護一村算一村,很多事情是急不來,需要堅持不懈才能應對。

段凌穎:我們注意到您在廈地古村修繕中試驗了因地制宜的“工料法”,這樣一種古村保護和建設方式在程序上更精簡,還能有效減少資金人力、行政消耗成本,更有利于古村保護工作。您在傳統村落保護與開發服務文化鄉建方面還有哪些實踐經驗?

程美信:我們在屏南實行“工料法”保護古村落,主要得益于縣級領導給力,否則難以踐行。它需要地方主官支持、配套政策、充分授權,否則是一事無成。

一般古民居修繕,常規的套圖設計一無用處,反而對修繕施工和最終驗收有一定誤導。很多古建修繕失敗,主因出在低劣廉價的套圖設計。而高水平古建設計費用,不低于修繕一座古屋的費用。如果加上發包轉包的中間消耗,最終落在施工上的實際資金便少得可憐,故而很多古村保護效果不理想,甚至變為一種不可逆的破壞現象。

我們采用義工服務制也不錯。一來可以解決我們實際的一些人才缺乏困境;二來,在這個過程中我們逐漸意識到在這樣一個競爭激烈、充滿焦慮的時代,不光鄉村需要人,人也需要鄉村。其實也有很多義工可以通過我們這個管道在鄉村獲得一些喘息空間。

未修復的村落

保護傳統村落,既是建構美好家園,更是文化上的自我救贖

段凌穎:傳統村落記載著我國農耕文明的歷史和文化,是中華民族優秀傳統文化的源頭和載體。在您看來,保護傳統村落有著什么樣的深遠意義?您能否從保持我們自己獨立自覺的文化主體、覺醒家園意識等角度談談您的見解?

程美信:中華民族最偉大的歷史成就是農耕文明,鄉村是我們的源頭,但又如何?隨著現代化的世界進程,歷史的中心轉向都市,人類家園出現位移是發展必然。

非常遺憾的是,我們在工業化、城市化過程,顯得過于極端,甚至有些野蠻粗暴,忽視鄉村——大地是我們的生存土壤和基礎保障,而不是殺雞取卵的榨取對象。長期的農業與工業的剪刀差也罷了,竟然制造出“農村人”與“城市人”的戶籍制度,這種前所未有的社會歧視,造成鄉村“大逃離”現象。何況,社會發展本身難以平衡,扶傾濟弱本是國家政治職能和合法依據,可我們長期走的相反路線。

幾千年來的農耕文明和家園觀念,就這樣逐漸地被連根拔除。“鄉村”成為一個貧困與落后的詛咒;“農民”成為一個被歧視群體;中華民族從此喪失鄉土家園意識。不說文化自覺,連基本認同都嚴重缺失,它可不是嘴邊口號,是需要對農業產品、農民地位、資源分配的價值尊重才能充分體現。

傳統審美文化斷送,是由于長期對鄉土文化的藐視,農民開始自發拋棄自己的文化傳統和價值取向,轉而盲目仿襲城里的一切。把田園風光改造成公園景觀,成為當下中國農民的最大理想。

義工為鄉村孩子上藝術課并把他們的作品帶到縣城去展覽

段凌穎:程老師,在您看來,應該怎么拯救鄉村審美的衰變?

程美信:傳統村落是農耕時代的偉大經典,凝聚歷代中國人的勤勞汗水和創造智慧,反映了天人合一、生生不息的哲學思想。每座建筑物內外,不光是匠師心血技藝,還有男女老少和左右鄰里的朝暮相處。傳統審美文化衰微,影響到社會生活品質和整體創造力。事實已然如此。我們太對不起祖先與自然的豐富饋贈。如今,保護傳統村落和尊重歷史文化,既是建構未來美好家園,更是文化上的一種自我救贖。

段凌穎:您對這30年來的工作怎么看?當前中國鄉建的痛點有哪些?

程美信:痛點主要是上面給資金太少,機制太死,造成基層干部積極性不高,另外是民眾認知有待提升。整體而言,表現為雷聲大、雨點少。說真的,我這幾年見到一些跑鄉下的專家學者、規劃師、設計師,心頭都發緊,他們手握資質和人脈,到古村來點個卯,回去便出規劃書、策劃書、設計圖,有多少可行性和適用性則不得而知,通常是些很難落地的本本,對本來缺資金和急于保護的古村落,無疑是瓦上加霜。

段凌穎:您認為在探索中國的建構美好家園之路時,西方的視野、理念與方法對我們有哪些可咨借鑒的地方?

程美信:在國外生活許多年,對我人生影響很大,特別是瑞典普通人的嚴謹認真、平和樸實,讓我受益匪淺。我們這代人曾都向往現代和西方,對本國古典文化缺乏了解,即使后來惡補也流于書本。

實際上,我們對西方文明和本國文化都表現出一種短視的急功近利,所謂外來先進文明不過是器物之需,本國歷史文化則是愚樂而已,缺乏真正歷史使命感和未來的責任感,生活得極為當下。譬如,農藥能夠殺蟲提高糧食產量,結果泛濫了,管它帶來什么后果;哪兒有一處文物古跡能搞旅游開發,一哄而上,全糟蹋光,太多古村古宅卻無錢保護。我們這代人,給后人是個難以收拾的爛攤子。一個社會稍微窮點不算什么,經濟發展、國民教育、社會福利,可以一步步提升,當生態環境和文化遺產遭到破壞,再多錢也買不回來。

中國要建構一個美好的社會家園,首先要行動起來,保護生態環境和歷史遺產;提高國民素質和教育水平;建立一個理性進取、簡樸節儉、禮讓平和、法制民主的美好社會。當今世界是個信息暢通時代,文明不再是神秘,而在于我們愿不愿意改變自己的文化陋習和狹隘觀念。說真的,即便今日中國實現歐美國家的發達程度,仍是不值一提,因為現代文明是以犧牲環境和巨大能源為發展前提,它的不可持續性已日趨突出。

21世紀,應該是個反思工業文明和現有國際秩序的時代,世界仍處于空前內耗狀態,軍事競賽和經濟指標,使科技發展變得極為扭曲,加劇了人類命運的不確定因素。中國人不光要看到自己不足,同時要認清當前世界文明的整體局限,否則不會有真正的進步。今后,衡量一個社會的文明程度和發展水平,不應該是片面的國民產值,而是環保節能、平和友善、開明理性。比較而言,日本社會比歐美國家,對我們更有借鑒價值。(以上內容摘自《崖邊2:藝術里的村莊》,詳文請購書籍。)

相關書籍

主編: 閻海軍

出版社: 廣西師范大學出版社

副標題: 藝術里的村莊

出版年: 2021-12

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司