- +1

上海社科院成立60周年,第四屆世界中國學貢獻獎在滬頒獎

2018年9月7日上午,上海社會科學院成立60周年大會暨第四屆世界中國學貢獻獎頒獎儀式舉行。上海社會科學院黨委書記、第七屆世界中國學論壇組織委員會副主任于信匯書記主持頒獎儀式,并宣讀獲獎人名單。

經過第四屆世界中國學貢獻獎通訊評議專家委員會評選,美國耶魯大學歷史學系斯特林講座榮譽退休教授史景遷,法國國立東方語言文化學院榮譽教授白吉爾,俄羅斯聯邦委員會經濟政策委員會主席、俄羅斯中國友好協會主席、俄羅斯聯邦特命全權大使梅津采夫,新加坡國立大學特級教授、東南亞研究院主席、澳洲國立大學榮譽退休教授王賡武榮獲第四屆世界中國學貢獻獎。

梅津采夫、王賡武出席頒獎儀式并發表獲獎感言,白吉爾、史景遷因身體原因未能與會,白吉爾在會前寄來感謝函,史景遷由其夫人金安平女士代表出席。中共上海市委常委、市委宣傳部部長周慧琳同志,上海社會科學院院長、第七屆世界中國學論壇學術委員會主任張道根院長,上海市委宣傳部副部長、市社聯黨組書記燕爽同志分別為獲獎者及其代表頒獎。

梅津采夫是俄羅斯著名中國通,曾先后擔任上海合作組織實業家委員會主席和上海合作組織秘書處秘書長,并于2016年6月起當選為俄中友好協會主席。他為增進中俄友好和上合組織成員國之間的合作做了大量卓有成效的工作,因此獲得俄羅斯四級“祖國貢獻獎”、 “促進俄中友誼”獎等多項榮譽。

史景遷是國際學術界享有盛譽的漢學家,與魏斐德、孔飛力并稱美國“漢學三杰”。他的著作《曹寅與康熙》《改變中國》《王氏之死》《天安門》《大汗之國》等無不詞章華美,義理深邃,在國際漢學界獨樹一幟,影響深遠。他曾出任美國歷史學會主席,并因其在中國歷史研究與教學方面的卓著貢獻,獲得英女皇伊麗莎白二世授予的圣米迦勒及圣喬治勛章等多項殊榮。

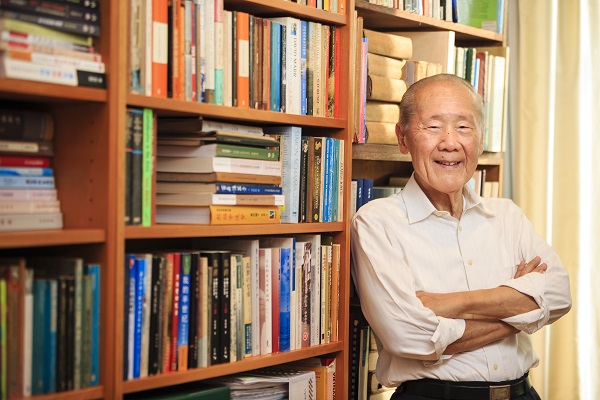

王賡武是澳大利亞籍著名華裔歷史學家。他厚植中西學術根基,尤擅于從外國人視角看中國歷史,在中國歷史、海外華人、民族主義、移民研究等眾多研究領域均有重要建樹,被新加坡前總統納丹稱為“新加坡國寶級學者”。他的著作如《五代時期北方中國的權力結構》《南洋貿易與南洋華人》《海外華人:從土地束縛到爭取自治》《移民及興起的中國》《建立新國家:五個東南亞國家的建國歷史》等皆根底深厚、識見卓特,在國際學術界深具影響力。

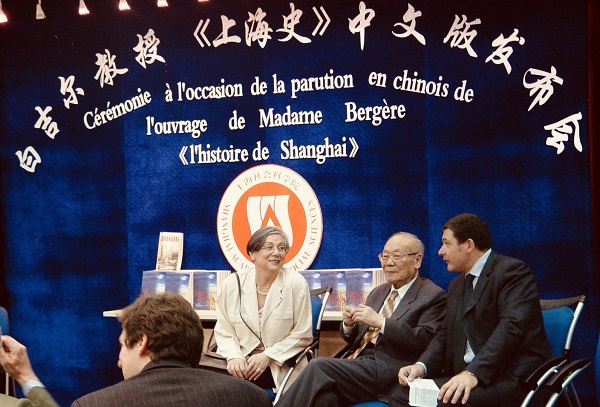

白吉爾是國際公認的中國近代經濟史研究和上海史研究的權威專家,也是法國當代中國研究的創始人之一,曾5次榮獲法國國家榮譽勛章。她多次來華訪問,并受聘為上海社會科學院榮譽研究員。白吉爾夫人出版專著、編著20余部,代表作《中國資產階級的黃金時代》《孫逸仙》《上海史》等被譯為多種語言,受到國際學界推重。

世界中國學論壇,由國務院新聞辦公室和上海市人民政府共同主辦,上海社會科學院和上海市政府新聞辦公室聯合承辦,自2004年創設以來,已成為我國對外學術交流的重要平臺之一。2010年起,論壇設立世界中國學貢獻獎,2012年起,增設海外華人中國學貢獻獎,以表彰在全球范圍內對世界中國學研究做出杰出貢獻的專家學者,迄今已有15人獲獎。(本文撰稿:潘瑋琳)

【附錄】

第四屆世界中國學貢獻獎頒獎獲獎者感言(中文版全文)

梅津采夫在第四屆世界中國學貢獻獎頒獎儀式上的講話

尊敬的女士們、先生們,早上好!

對我個人而言,今天能夠獲得世界中國學貢獻獎是莫大的榮幸,我今天也非常榮幸能夠參與上海社科院成立60周年的紀念大會。同時,我感到非常榮幸的是,作為一名俄羅斯公民,我既能飽讀中國的歷史和傳統,也見證了中國改革開放數十年的成果——從1949年中華人民共和國成立以來,我們俄羅斯人一直關注中國的發展。在此,我衷心感謝世界中國學論壇組織委員會,給予我個人世界中國學貢獻獎的殊榮。我也要衷心感謝以下幾位在中國和全世界都享有盛譽的名師,這些人包括尊敬的蔡昉先生、周慧琳先生、張道根先生、燕爽先生和于信匯先生。

今天我們不得不關注中國經濟發展獲得的所有偉大成就,中國在自身發展上獲得的這些成就,也使俄羅斯聯邦受益。今天我們都看到,中俄兩國戰略協作伙伴關系獲得的長足而蓬勃的發展,這也受到了中華人民共和國主席習近平和俄羅斯聯邦總統普京兩位領導人持續而密切的關注。我想強調的是,當前在兩國元首的關懷下,中俄戰略協作伙伴關系全面展開,在政治、經貿和交通基礎設施領域都獲得了快速發展。同時,中俄兩國戰略協作關系不僅是兩國間的關系,還影響了國際和地區合作的方方面面。2013年9月,中華人民共和國主席習近平在哈薩克斯坦第一次提出了關于“一帶一路”的偉大倡議,此后,“一帶一路”倡議立即獲得了來自中亞和俄羅斯的支持。去年5月在北京召開的“一帶一路”高峰論壇上,俄羅斯總統普京作為首要貴賓出席。在這次論壇上中俄兩國元首簽署了“一帶一路”倡議,與俄羅斯提出的“歐亞伙伴關系”倡議進行了對接。兩國提出的倡議不僅關涉雙方,同時也為在歐亞地區的全方位合作和發展奠定基礎。

我曾在上海合作組織工作過一段時間。在我擔任上合組織秘書長的三年時間里,我和我的同事們都認為,上合組織不僅是地區和國際性組織,同時,由于它被冠上了上海這座城市的名字,也是真正意義上的上海的組織。今天,上合組織不僅關注歐亞地區的安全發展,也在歐亞經濟、人文合作方面發揮著重要作用。此外,上合組織也與聯合國的相關機構不斷合作。在此,作為俄羅斯聯邦委員會的一員,我也想講一下中俄方面的合作。在不久前中俄兩國的議會合作也開始了。在雙方代表團的會晤中,我們都決定要加強中俄議會之間的務實合作,來自中方的議會代表也支持俄羅斯議會合作委員會代表的建議,希望能在中俄兩國雙邊議會合作機制下,引入上合組織的合作理念。

今天,正值上海社科院成立60周年,在這個美好的日子里,我衷心祝愿上海社科院在科學培養方面更上一個臺階。在座各位都是幸福的人,因為你們可以親眼見證和經歷中國的發展。我想請各位注意“60”這個數字,它不僅是一個簡單的數學符號,還意味著一個年份。60年不是短暫的,它代表著所有在座的和沒有參加本次大會的上海社科學界人士,為了自己的學術目標長期、全身心地投入研究。我希望以上海為平臺,中國和俄羅斯的學者、官員等志同道合的人士,都積極參與到中俄各項倡議的對接和合作中來。我知道今天出席會議的有很多來自中國和上海各個方面的權威人士。我個人非常想提到一個名字,就是來自上海的王戰教授。他為中國的發展和中俄合作做出了不少貢獻。同時,我還要感謝一位長期默默地為促進中俄友好合作的奉獻的人,他就是來自上海社科院的潘大渭教授。我還要再次感謝上海社科院黨委書記于信匯先生。我衷心祝愿上海社科院在未來的日子里不斷獲得成功,也衷心祝愿上海作為全中國人口最多、經濟發展最快的城市,不斷地走向輝煌!

最后,我誠摯地感謝主辦方為我頒發的世界中國學貢獻獎,除了我之外還有許許多多的人,為中俄合作和中國學在全世界的推廣奉獻良多,我衷心希望有更多的中國學者開始研究中俄關系,研究中國學。再次祝愿上海社科院60周年的紀念大會圓滿成功!謝謝!(潘瑋琳根據現場發言整理)

王賡武在第四屆世界中國學貢獻獎頒獎儀式上的講話

各位來賓,上海社科院的同仁、同學:

非常榮幸今天能夠到上海社會科學院,感謝你們鼓勵和獎勵我幾十年來對中國的了解和教學。我是海外華人背景的代表。我生長在海外。在海外要懂得中國是不容易的。我們在海外,總是在想,中國跟海外華人的關系應如何解讀?我們也很難得真正的了解,因為幾百年來,不管是海外華人在外面的經歷,還是中國之內的情況,都變化無窮,因此,坦白說,有許多事情搞不清楚。所以,我小的時候就產生了這個疑問。

現在談起“世界中國學”,過去沒有這個詞。什么是中國學?我當時一點都不懂,但是我的問題很簡單:“什么是中國?”因為從海外的觀點來看,這不是一個很簡單的問題。在中國的同胞們所認同的中國是比較清楚的;我們在海外看中國,因為角度不同,觀察、了解的背景也不同,所以有很多地方搞不清楚。因此。我從小就有這個問題:“什么是中國?”

我有很多朋友在海外出生、成長,有些是明清時已經去海外居留的人的后裔。他們是華裔——當時沒有華僑這個詞——當時他們怎么看中國?明朝的中國、清朝的中國也是中國,但是經過19世紀的大變動,明清中國變為了辛亥革命之后的共和國。共和國是什么?他們就更不懂了。坦白說,一般的海外華人認同的是他們的家鄉,并不一定認同明朝或者清朝。那些王朝官員和他們的關系有限。海外華人基本上是出于貿易、商業和勞工方面的需要,到外國去重新生活,但是他們對中國的了解并不那么簡單,他們了解的是他們的家鄉,認同的也是他們的家鄉。我最初關心這個問題時就注意到,幾百年前海外華人的墓碑上,根本沒有提到國家,甚至也沒有省縣,只有某某村、鎮、城。他們認同的是他們的家鄉,根本沒有國家概念。所以辛亥革命后,孫中山和他的同事們到海外去談革命,談民族、談國家、談共和國,這些都是新概念。海外華人開始重新思考自己的身份認同,不僅是家鄉的還有國家的認同,不僅是國家的還有民族的認同,這些概念是比較新的。最后,他們也接受了中國。

中華民國成立以后,在海外辦了許多學校,這些學校的教學主旨就是希望海外華人認同新的共和國:一個中華民族的國家,這是一個很新的概念。當時,海外華人的生活環境也是在帝國主義的殖民地之下,他們沒有國家概念,后來才有了中華民國、民族國家的概念,才開始自認為是“華僑”。海外僑居的人怎么看中國?在華僑學校里,不停地在教中國歷史、中國文化、中國文學、中國傳統風俗習慣……一切被灌輸給他們。他們懂了一點,但事情又開始變了。中華人民共和國建立的時候,全世界籠罩在冷戰的影響之下,在東南亞的華人更加受到直接的影響,因此對世界的看法又變得不同。

我在那個年代長大,開始注意到有關中國的問題,但當時,許多事情我們都不方便談。所以,我開始認識中國學的時候,還是念的歷史,而且是世界史,尤其是歐洲中心論主導下的世界史。同時,我對中國的了解還是非常淺,懂得一點古文,看了一些中國的書,但是因為冷戰的關系,有關近代、現代的中國書根本看不懂。因此我沒有關注自己特別喜歡的問題——中國近代史,因為當時沒法研究。所以我回頭研究古代史。

因為我是海外華人,關心中國的發展,中國的變化。中國在近代經歷了數次大革命,中國的文化與文明都受到了很大沖擊,發生了巨大改變。我們感同身受。海外華人要如何跟從中國的變革?這個問題在海外來看是不容易的,尤其因為當時海外各地也同樣受到變革的沖擊,帝國主義垮臺之后建立的新興國家,都在談民族國家的問題。每個國家都有自己的要求,效忠于自己的國家,是最主流的方向。因此,海外華人在其所居國家建立新興民族國家的過程中,又受到很大影響。

中華人民共和國的建立,激發了海外華人對“什么是中國”的新的思考:中國是幾千年歷史上的中國?辛亥革命以后的中華民國的中國?還是中華人民共和國?抑或是只講文化民族而不講國界的中華文化?中華文明?中華民族?這都是大家在考慮的問題。在這種情況下,像我這樣研究中國歷史的人,不得不考慮近代史的問題。

雖然我是研究中國古代史出身,而且對我來說,中國近代史本來是作為世界史的一部分來學習的,但是在海外長大的華人,面對如何認同將來的世界、如何看待將來的中國等問題,不得不重新學習近代史。因此我又回到近代史。對我轉向近代史影響最深的兩位學者,是上海社科院的前任院長張仲禮先生,和他在華盛頓大學的同事蕭公權先生。張先生的書對我的影響非常大。后來我有機會到上海社科院見張仲禮院長,我感到非常高興,因為他是引領我進入中國近代史研究的最重要的人物。我對他非常感激。因為生活在海外的關系,我當時對中國近代史的了解還非常淺。我在對中國、中國的國際關系,以及其他國家對中國的看法等問題上都受張先生的很大影響。

后來,我發現自己不得不回去的不僅是近代史。我回到新加坡后,在新加坡國立大學建立了東亞研究所,專門研究當代中國。所以我走了很長的路,從漢唐時期的古代中國,到現代中國,再到當代中國。每段路程都經歷了不少的挑戰。我自認為,對于中國的了解到現在為止還是非常淺,但是我很感激世界各地的中國學研究者、中國本地的中國學研究者,以及兩者在各方面的互相交往。這些研究成果對我來說影響很大。最近,上海復旦大學的葛兆光先生的研究,特別引起大家的注意。葛兆光先生也問“什么是中國?”我年輕時問的問題,現在他也在問。但是有意思的是,他問的深度和我當時幼稚的提問相去甚遠,可見幾十年來對中國學的研究有了很大進步。

“什么是中國?”“中國史和世界史的關系是什么?”“中國傳統的史學、國史傳統對現代有什么影響?”這些都是我們海外華人非常關注的問題。在這種情況下,我今天到上海社科院參加貴院60周年建院的紀念,心里充滿了感激。我非常希望了解,上海社科院是如何把對歷史中國的研究和對當代中國的研究、對中國前途的研究連通起來的?你們對從古代到現代到將來的中國的互通是怎樣解讀的?從而使我們這些在世界各地的華人和其他國家的人,能夠對中國有更深入的了解。

謝謝大家!(潘瑋琳根據現場發言整理)

史景遷為第四屆世界中國學貢獻獎頒獎儀式撰寫的獲獎感言

我要感謝上海社會科學院給予我此項榮譽,同時很抱歉不能親自出席在上海舉行的頒獎典禮。上海這座城市,是中西文化創造性交融的光輝典范,她歷經往昔的戰亂劫難,依舊傲然挺立。只要提到上海,我便會想起魏婓德先生(1937-2006年),他在上海史研究方面著力頗深、成就斐然。我相信,此時此刻,在座諸位一定與我一樣,對他懷抱著深切的追思之情。令我感到欣慰的是,我的妻子金安平女士今天將代表我接受這個獎項。

我在很久以前便與中國及其歷史結下了不解之緣。我在上了幾堂現代漢語課之后,便深感中國歷史、藝術史和文學的浩瀚無垠,可供我上下求索。于是,在60多年前,我開始對中國著迷,從此再也無法說服自己去追求別的事業。如今,經過半個世紀在中國學領域的教學、寫作和研究,我退休了,終于有了閑暇時間。在退休后的這些年里,我一直在閱讀,閱讀任何我想讀的東西——歷史、小說和詩歌;我也一直在看電影和電視劇,有時一次連續觀看4個小時。生活很愜意。然而,有時我也會想念課堂,想念學生的臉孔(和他們臉上渴望學習的表情),想念圖書館里發黃的舊書和霉味,我甚至想念工作和工作中經歷的掙扎——無論是為了理解某個文言文段落,還是為了用字遣詞上表達自己的意圖。除了偶爾引發的懷舊情緒之外,也有艷羨的成分。我實在羨慕那些如今在中國工作的西方學者和學生。他們接受的語言訓練時間更長、更完善,因此,他們能夠更自如地說漢語、讀漢語,研究共同關注的課題時在資源上能夠與中國同行優勢互補,當他們彼此產生分歧或在研究中碰壁時,也能夠共同探討、互相啟發。像上海社會科學院這樣的研究中心鼓勵的正是這樣的活動——大家對學問和智識求索懷抱共同的熱愛,對學術研究追求共通的方法。我為他們喝彩。我多么希望自己當年在學習中國歷史時能有個不同的環境,但往事畢竟已不可追。今天,我本著學術追求的精神和對歷史的熱愛,以最由衷的感激之情接受你們授予我的獎項。(潘瑋琳譯,金安平審定)

白吉爾為第四屆世界中國學貢獻獎頒獎儀式撰寫的獲獎感言

尊敬的上海社會科學院院長先生,尊敬的世界中國學論壇評選委員會各位評委,尊敬的上海社科院研究員們,親愛的同仁們,朋友們:

獲得2018年度的中國學貢獻獎,我感到非常榮幸。這是給予我和我的家人的極大榮譽,也是法國漢學家和我的同事們的榮耀。在此,我衷心感謝上海社會科學院和世界中國學論壇評委,授予我這項獎勵。鑒于健康原因,我不能親臨現場參加授獎儀式和上海社科院建院六十周年大慶,深感遺憾。然而,值此時機,請允許我與各位分享一些我的有感而發。

在我看來,對我的獎勵具有三重意義。就個人而言,是對我與上海社科院的歷史學家們之間歷時長久的友好工作關系的認可;對年輕一代的法國歷史學家來說,他們能夠看到一種跡象,即他們的中國同仁們與當前受人類學和社會學影響的西方歷史編纂學趨勢保持著一定的距離,他們能夠從這一實例中得到啟發;從更廣泛的效應來看,世界中國學論壇倡導邀請中外專家進行跨文化對話,通過比較、對照、商榷和最終的綜合創新,豐富了我們的歷史學科,適宜于全球化的需要。

我與上海社科院的第一次接觸可以追溯到1979年,時值中國開始對外開放。作為前往中國協商發展中法文化交流的法國正式代表團的成員,我受到了社科院一些歷史學家和經濟學家的接待。盡管當時他們受著認識上的約束,這些研究員還是親切友好帶著知識分子的好奇傾聽向他們提出的觀點。當然,他們沒有像我這樣,說20世紀上半葉編織中國歷史的大部分演變超出了中國共產黨的主動和控制的范圍;也沒說,商業資產階級的崛起不僅代表了中國傳統中出現的資本主義萌芽的誕生或者帝國主義剝削掠奪的結果,而且也是中西實踐相遇相交之際出現的現代化的原始模式。

我們認識上的分歧明顯存在,這些同仁仍然為我提供了慷慨的幫助,讓我發掘新的資料,并從他們對中國和上海的經濟、歷史的深入了解中獲益。在1980年代至1990年代之間,我曾多次前往上海社科院做研究之旅,他們的慷慨相助從未停止。這段時期內結下了太多的友誼,我無法在此逐一述說。但我至少想向杰出的近現代歷史學家張仲禮教授致以崇高的敬意,他是位出色的管理者,善于在國際歷史學的發展進程中引導社科院對外開放,他和藹可親,充滿力量,穩重節制。在十七世紀的法國,人們會稱他為“一個正派人”,即一個能將道德和社會承諾融為一體的人。而在我的眼中,這位現代化的堅定支持者是“好官”的化身。

今天授予我的獎項喚起了這些記憶和以往的友誼,她還證實了六十周歲的上海社科院永葆青春,仍然忠于其對外開放和國際合作的傳統。 多年來,社科院把某些外國專家發起探索的主題深入化多樣化,令其面目一新,使國際歷史編纂學有關近現代當代中國的部分取得了重大進展。

以中法合作為例。直到20世紀中葉,法國漢學學派的聲譽完全基于對傳統中國研究的資質。 僅僅是在1950年之后,近現代、當代中國的歷史才緩慢地艱難地被接受作為一門完整的科學學科。擺脫當時著重致力于共產黨發展的中國史學模式,避開美國學者開辟的注重研究機構、宗教團體或外交關系的途徑,法國歷史學家的第一波高潮是投入探索一個當時被相對忽視的領域:即社會史研究。受法國年鑒學派思維方式的啟發,這些歷史學家對各階級的分析感興趣:工人、農民、資產階級,闡明他們的經濟行為,他們的社會實踐,他們與權力的關系。我個人研究資本主義和私人資本發展的成果是,出版了《中國資產階級的黃金時代, 1911-1937》(1986年),其后又出版了《上海史》(2002年)。

社會歷史學家的第一波浪潮很快就被接納,中美歷史學家和其他研究員還經常超越其研究范圍。 所有這些專家的共同努力使我們對近現代當代中國歷史的認知有了很大的進展。

在這些進步得到肯定之際,新一代法國研究人員或多或少地放棄了他們前輩所開設的項目。受美國史學影響,他們專注于分析社會階級和這些階級的實踐,撇開了與這些階級及其實踐密切相關的經濟和政治結構。這種新方法最初豐富了社會史的研究,但成為主導后,很快就顛覆了原先的形式:人類學家和社會學家開始取代歷史學家。就像所有的過激行為一樣,這種現象需要糾正。在不久的將來,應該回歸一種比我個人愿望更具歷史意義的方法。這樣的演變在法國只能以中國近現代當代史史學家目前的作品作為榜樣來促進:碩果累累,質量優秀,立足于越來越豐富的文獻資料,在一定程度上擺脫認識上的束縛。在這方面,請允許我向認真從事文化傳播工作的王菊博士致意。長期以來,她向法國研究人員提供了她的中國同事們不斷更新的資料及其他們更多更詳盡的出版物的大量信息,而她的中文翻譯,尤其是?上海史?中文版,使中國公眾了解了法國的中國學研究成果。

中法歷史學家之間的合作是全球化導致的廣泛的跨文化對話的一個層面,因此社科院和中國學論壇倡議邀請我們參與。所有以這種或那種方式試圖繼續交流的人都清楚,這種對話有時很困難,充滿了含糊不清和誤解。這類對話的主要框架的構成取決于來自不同國家的多樣化的社會人物的相遇,他們持有特定的價值觀和閱歷。在這些社會人物中,知識分子起了特殊作用,因為受學科給予他們的類似約束,他們有著共同的概念和語言,即便跨越大陸和海洋,即便詞語有時會改變意義和內容概念。

在我撰寫有關孫中山的專著時(1994年出版),完全意識到了這些困難。事實上,西方指責孫中山未能真正理解他作為中國領導人在中國和東亞傳播的西方學說和理念,他經常表現出混亂的思維或虛假的雄心。他在1912年創立的共和國與法國或美國模式相距甚遠,而他說是從這兩個國家得到的啟發。同樣,他于1923年至1925年在廣州推動的革命運動,經常偏離他所依靠的蘇維埃先例。但是我們不能停留在這些表象上。跨文化對話的目的不是輸入,不是一種模式的再現,也不是服從主導國家的價值觀和原則,而是以各種形式的新穎方式為起點的創造,通過融合的過程,開辟新的途徑。該過程的效果不應通過與原有模式的比較來判斷,它們是否符合這些模式或者它們相似的程度有多少都無關緊要。重要的是明了這種融合產生的結果是否有助于解決當代世界演變所產生的具體問題,以及激發特定歷史情況所需的特定政策和學說。如果我們考慮到這些標準,就會發現孫中山的思想和工作之偉大。在借用西方文字和觀念—民主、自由、社會進步—的名義下,他盡力通過演講和著作引導中國廣大民眾,開辟了一條不是引進國外模式、而是建立適應當時中國需求和能力的新制度的道路。

即使有時在曾經的殖民背景下發生的這類融合只是優勢文化的副產品,缺乏價值,但大多數情況下融合的原創性和效用使它們成為演變和發展的引擎,進而能夠建立適合自己的模式,就像21世紀的“中國模式”。當然,所有這些都取決于融合的轉化方式。上海社會科學院和中國學論壇邀請我們參與國際合作,提醒了知識分子在這一領域中的特殊責任。

我衷心祝愿中國世界論壇取得圓滿成功,并真誠期待各國中國研究專家之間的交流取得豐碩成果。

在此,我再次表示深深的謝意。(王菊譯,白吉爾審定)

【本文圖片由上海社科院、獲獎者本人提供。】

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司