- +1

孔勇︱何兆武與王浩:三封信引出的甲子情

2021年5月28日,何兆武先生在北京家中逝世,享壽百歲。先生立德立言,足謂不朽。5月20日——何先生去世前一周,濟(jì)南師范學(xué)校附屬小學(xué)校園內(nèi),師生代表正為一位優(yōu)秀校友舉行百年誕辰紀(jì)念活動。這位校友叫王浩,與何兆武先生同齡,兩人亦是西南聯(lián)大同窗好友。盡管兩位先生治學(xué)領(lǐng)域有差,命運(yùn)軌跡迥異,但他們異苔同岑,聲氣相求,靈魂深處彼此欣賞和珍惜,斷斷續(xù)續(xù)延續(xù)了近六十年友誼。這段甲子之情,既是學(xué)界佳話,也是士林傳奇。

近日,筆者偶得何兆武先生三封親筆信,分別寫于1997年、1999年和2001年,均寄往山東省濟(jì)南市青年東路5號王恒先生處。王恒是王浩的弟弟。幾封信文,正是圍繞當(dāng)時(shí)病逝美國不久的王浩先生展開。

心照情交

王浩祖籍山東齊河,1921年5月20日生于齊河安頭鄉(xiāng)王舉人莊。其父王祝晨(1882-1967),與鞠思敏、范明樞、于明信并列“民國山東四大教育家”。抗戰(zhàn)前夕,王浩離開泉城,前往南京中央大學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校就讀高中。日寇侵華后,王浩隨該校一道遷至長沙。當(dāng)時(shí),為了躲避戰(zhàn)火的何兆武,從北平回到老家岳陽,也考入了中大實(shí)驗(yàn)學(xué)校,低王浩一級。據(jù)何先生回憶:

1938年暑假,王浩讀高二,以同等學(xué)力考大學(xué),數(shù)學(xué)考試中有個(gè)題目非常難,是中學(xué)沒學(xué)過的,只有他一個(gè)人做出來了,大家傳為美談。那年他考入西南聯(lián)大的經(jīng)濟(jì)系,而且是第一名,可是他卻去了西安漢中的城固。北師大那時(shí)候在漢中,它的附中也在那里,王浩就在師大附中又上了一年高三……第二年,我以同等學(xué)力考入西南聯(lián)大,他也考了,這回考的是數(shù)學(xué)系,而且又是第一名。所以還沒入學(xué),王浩就有了名了,大家都知道他是大才子,連續(xù)兩年考了第一名。(何兆武口述、文靖撰寫:《上學(xué)記》修訂版,生活·讀書·新知三聯(lián)書店2008年版,221-222頁)

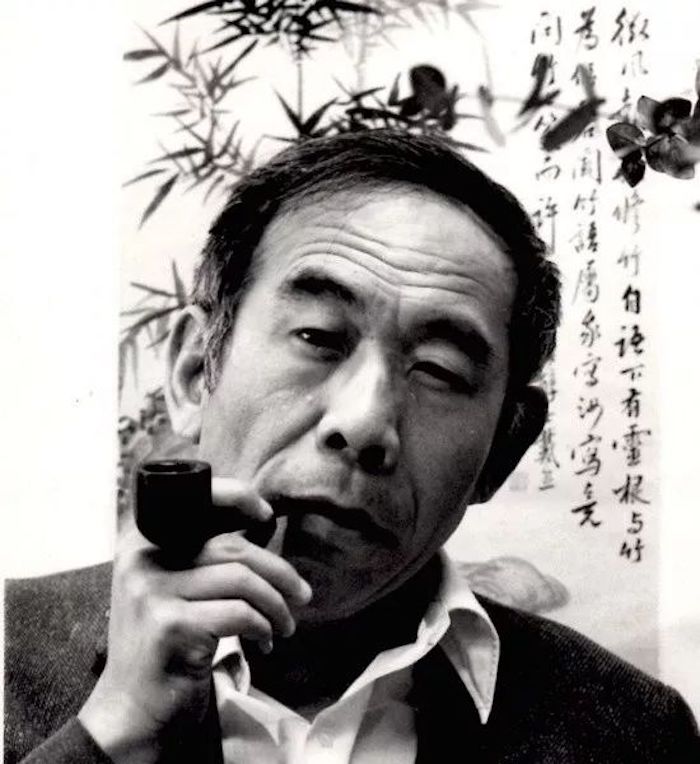

近代山東著名教育家、王浩之父王祝晨(1882-1967)

美籍華裔數(shù)學(xué)家、哲學(xué)家、邏輯學(xué)家、計(jì)算機(jī)學(xué)家王浩(1921-1995)

2011年王祝晨塑像安放儀式,左二為書法家歐陽中石,左三為王祝晨四子、王浩之弟王恒

自1939年起,本是中學(xué)校友的王浩和何兆武,再次于昆明重逢,成為西南聯(lián)大同學(xué)。王浩大學(xué)期間就讀數(shù)學(xué)系,何兆武則初入工學(xué),后轉(zhuǎn)文學(xué),終定歷史學(xué),直至1943年畢業(yè)。僻處大后方的兩個(gè)青年人,均對人生和哲學(xué)問題懷有濃厚興趣,這使他們在西南聯(lián)大那個(gè)不大的學(xué)習(xí)生活圈子之中,迅速相熟,成為無話不談的至交密友。

有一個(gè)細(xì)節(jié)令人印象深刻。王浩本科畢業(yè)后,師從金岳霖等先生,在清華研究生院攻讀哲學(xué)專業(yè)研究生。何兆武受其影響,一起念了哲學(xué),后來同樣受王浩影響而中途放棄。何兆武認(rèn)同王浩所說:“學(xué)哲學(xué)只有兩條路走,一條路是從自然科學(xué)入手,特別是從數(shù)理科學(xué)入手……另一條路,就是得到一點(diǎn)哲學(xué)的熏陶,從哲學(xué)的背景改行搞文學(xué)。”(《上學(xué)記》,137頁)相比王浩有四年的數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)經(jīng)歷,何兆武自認(rèn)念的一年工科算不得自然科學(xué)基礎(chǔ),遂改讀哲學(xué)與西洋文學(xué)研究生,至1946年畢業(yè)。

解決人生之問的興趣,貫穿了王浩與何兆武余生,成為兩人共同追索的話題。但就現(xiàn)實(shí)而言,彼時(shí)擺在他們面前的是山雨欲來的動蕩局勢。抗戰(zhàn)勝利后,西南聯(lián)大北歸,解放戰(zhàn)爭打響,兩位好友也從此命途分軌,各自前行。

1946年,王浩受清華大學(xué)資助,進(jìn)入哈佛大學(xué)哲學(xué)系,1948年獲哲學(xué)博士學(xué)位。1950-1951年在瑞士蘇黎世聯(lián)邦工學(xué)院數(shù)學(xué)研究所從事研究工作,1952年當(dāng)選美國藝術(shù)與科學(xué)院院士。其后至六十年代,任教英國牛津大學(xué),當(dāng)選英國科學(xué)院通訊院士。重返美國后,任職哈佛大學(xué)、洛克菲勒大學(xué)。尤其自1972年重訪大陸開始,王浩又建立起與國內(nèi)的密切聯(lián)系,同好友何兆武再續(xù)前誼。上世紀(jì)八十年代中期,王浩曾任北京大學(xué)、清華大學(xué)名譽(yù)教授。

王浩在數(shù)理邏輯及計(jì)算機(jī)科學(xué)應(yīng)用方面做出了重要貢獻(xiàn),包括集合論、邏輯語義學(xué)、鋪磚理論等,1983年獲得國際人工智能聯(lián)合會頒發(fā)的第一屆“數(shù)學(xué)定理機(jī)械證明里程碑獎”。

當(dāng)王浩負(fù)笈遠(yuǎn)游并馳譽(yù)全球時(shí),何兆武留在了新中國,長期工作于中國科學(xué)院(后改中國社會科學(xué)院)歷史研究所,1986年起任清華大學(xué)歷史系/思想文化研究所教授,成為一代杰出的歷史學(xué)家和翻譯家。兩人早年締結(jié)的深厚情誼,心靈深處的志同道合,最終跨越時(shí)空限界,使他們在重新恢復(fù)通訊之后,又很快建立起頻密聯(lián)系。直至1995年5月13日,王浩因病在美去世,何兆武作文概述他們的交誼往事,尤其談了王浩在追求人生問題上的努力及困擾。

見字如晤

王浩去世之初,國內(nèi)外媒體發(fā)表了一些回憶悼念文章,其家鄉(xiāng)齊河政協(xié)文史委員會,也計(jì)劃出版一本紀(jì)念專輯。作為王浩唯一定居國內(nèi)的近親,其四弟王恒(1929-2018)做了很多工作。

何兆武寫給王恒的三封信(準(zhǔn)確講是三封回信),從內(nèi)容來看都是何先生應(yīng)后者之請,為出版王浩紀(jì)念專輯提供資料線索等幫助。王恒肯定知道何兆武與王浩之間的特殊情誼,所以才鴻雁傳書,直抒所需。何兆武接閱好友家人來信,顯然也是格外珍視,并傾其所能,以成其事。

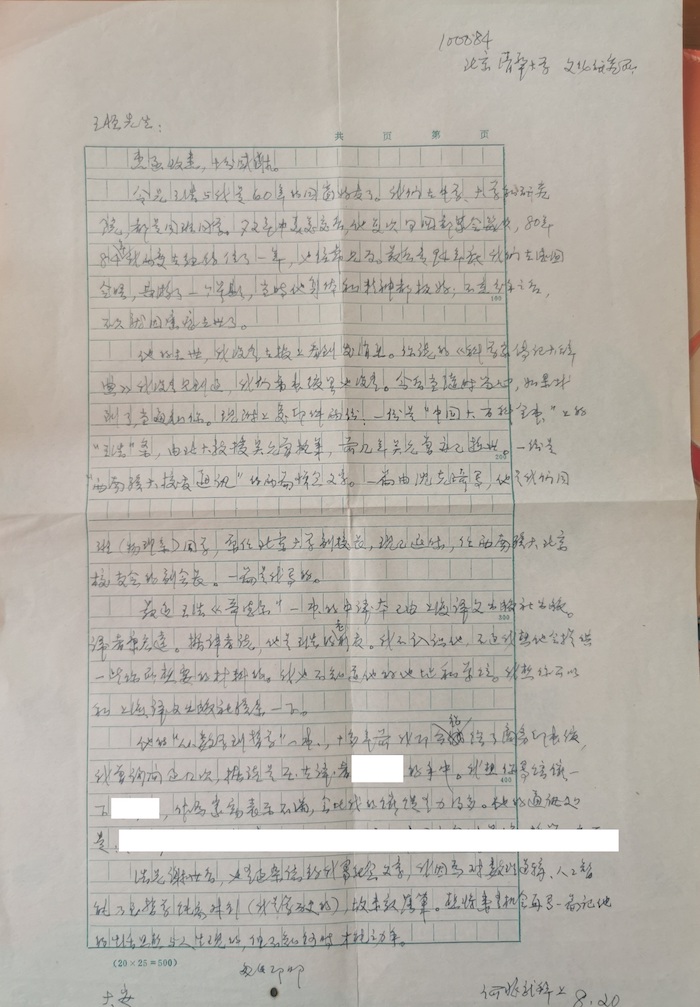

第一封信,以藍(lán)黑鋼筆字跡(三封均如此,后不贅)寫在20×25方格紙上,落款時(shí)間(1997年)8月20日,據(jù)郵戳系當(dāng)日寄出。全文如下(標(biāo)□者為筆者隱去,下同):

王恒先生:

惠函收悉,十分感謝。

令兄王浩與我是60年的同窗好友了。我們在中學(xué)、大學(xué)和研究院,都是同班同學(xué)。72年中美復(fù)交后,他每次回國都聚會幾次,80年、84年我兩度去紐約住了一年,也經(jīng)常見面。最后是94年底,我們在德國會晤,共游了一個(gè)星期,當(dāng)時(shí)他身體和精神都極好,不意分開之后,不久就因癌癥去世了。

他的去世,我沒有在報(bào)上看到發(fā)消息。你說的《科學(xué)家傳記大辭典》我沒有見到過,我們圖書館里也沒有。今后當(dāng)隨時(shí)留心,如果找到了,當(dāng)通知你。現(xiàn)附上復(fù)印件兩份:一份是“中國大百科全書”上的“王浩”條,由北大教授吳允曾執(zhí)筆,前幾年吳允曾亦已逝世。一份是“西南聯(lián)大校友通訊”上的兩篇悼念文字。一篇由沈克琦寫,他是我們同班(物理系)同學(xué),原任北京大學(xué)副校長,現(xiàn)已退休,任西南聯(lián)大北京校友會的副會長。一篇是我寫的。

最近王浩《哥德爾》一書的中譯本已由上海譯文出版社出版。譯者康宏逵。據(jù)譯者說,他是王浩的老朋友,我不認(rèn)識他,不過我想他會提供一些你所想要的材料的。我也不知道他的地址和單位。我想你可以和上海譯文出版社聯(lián)系一下。

他的“從數(shù)學(xué)到哲學(xué)”一書,十多年前我即介紹給了商務(wù)印書館,我曾詢問過幾次,據(jù)說是壓在譯者□□□的手中。我想你寫信催一下□□□,作為家屬表示不滿,會比我的催促有力得多。他的通訊處是□□□……

浩兄謝世后,也有些雜志約我寫紀(jì)念文章,我因?yàn)閷?shù)理邏輯、人工智能乃至哲學(xué)純屬外行(我是學(xué)歷史的),故未敢落筆。想將來有機(jī)會再寫一篇記他的生活思想與人生觀的,但不知何時(shí)才能動手。

匆匆即叩

大安

何兆武拜上

8.20

何兆武致王恒第一封信(1997年8月20日)

這封回信六百五十余字,向王恒提供了不少珍貴信息和線索。有幾個(gè)細(xì)節(jié)需要略作解釋。

何兆武提到,1980年和1984年他兩度赴紐約,期間經(jīng)常與王浩見面。對此,王浩生前給何兆武《歷史理性批判散論》(湖南教育出版社1994年版)一書所作序文中也有提到。王序曾以《從昆明到紐約》為題發(fā)表在《讀書》1993年第5期。王浩說,1980年兩人在紐約見面時(shí),正值他因?yàn)樗枷朕D(zhuǎn)變及失去信仰而痛苦的時(shí)候。何兆武回國前,“抄贈給我韋端己的《菩薩蠻》五首:其中韋莊寫了自己離鄉(xiāng)后心情演變的五個(gè)階段”。雖然王浩當(dāng)時(shí)不解其意,但后來看了俞平伯先生《讀詞偶得》的解釋,獲益甚多,還寫了一篇文章,“用自己在異國的鄉(xiāng)思,核對了五首詞中的各個(gè)階段”。1984年,兩人在紐約也“歡聚了多次”。

上信提到,王恒向何兆武所詢《科學(xué)家傳記大辭典》,應(yīng)指由《科學(xué)家傳記大辭典》編輯組編輯、科學(xué)出版社發(fā)行的《中國現(xiàn)代科學(xué)家傳記》。該書共六集,第一集出版于1991年。在1994年問世的第六集中,即收錄了“王浩”條,歸在“數(shù)學(xué)、力學(xué)”類下(97-110頁)。既是新出之書(可能王恒描述也不夠準(zhǔn)確),因而何兆武未曾寓目。不過,他還是向王恒提供了幾份復(fù)印材料。一是《中國大百科全書·哲學(xué)Ⅱ》(中國大百科全書出版社1987年版,897頁)中的“王浩”條,由北大教授吳允曾執(zhí)筆。吳允曾先生(1918-1987)亦為數(shù)理邏輯學(xué)家和計(jì)算機(jī)科學(xué)家,深知王浩之學(xué)。在同期由中國社會科學(xué)院哲學(xué)研究所編的《世界哲學(xué)年鑒(1986)》一書中,亦收錄吳允曾執(zhí)筆的王浩小傳,將其與阿爾都塞、伽達(dá)默爾等人一道,歸在“當(dāng)代哲學(xué)家簡介”之下(上海人民出版社1988年版,344-346頁),且內(nèi)容較《中國大百科全書》更詳。原任北大副校長沈克琦(1921-2015)文《悼王浩校友》與何兆武文《懷念王浩》,同載西南聯(lián)大校友通訊第十八期,何文亦曾發(fā)表于1995年8月19日《文匯讀書周報(bào)》。

何兆武所說王浩《哥德爾》一書中譯本,1997年由上海譯文出版社出版。上世紀(jì)七十年代,王浩同著名數(shù)學(xué)家、邏輯學(xué)家和哲學(xué)家哥德爾(1906-1978)相熟,每兩周會面一次,討論哲學(xué)等話題,并在《從數(shù)學(xué)到哲學(xué)》《哥德爾》等書中系統(tǒng)闡發(fā)哥德爾生平思想。《哥德爾》中譯者康宏逵(1935-2014),與王浩通信十余年,兩人說理、析書、論事、談人,堪為學(xué)術(shù)知音(康宏逵:《王浩來信摘抄(1984-1995)》,《科學(xué)文化評論》2013年第6期)。從結(jié)果看,王恒應(yīng)該循著何兆武的提示,聯(lián)系了上海譯文出版社。康宏逵的《哥德爾》譯后記與王浩的中譯序,以及前述沈克琦、何兆武兩文,均收進(jìn)了齊河政協(xié)文史委出版的王浩紀(jì)念專輯中。

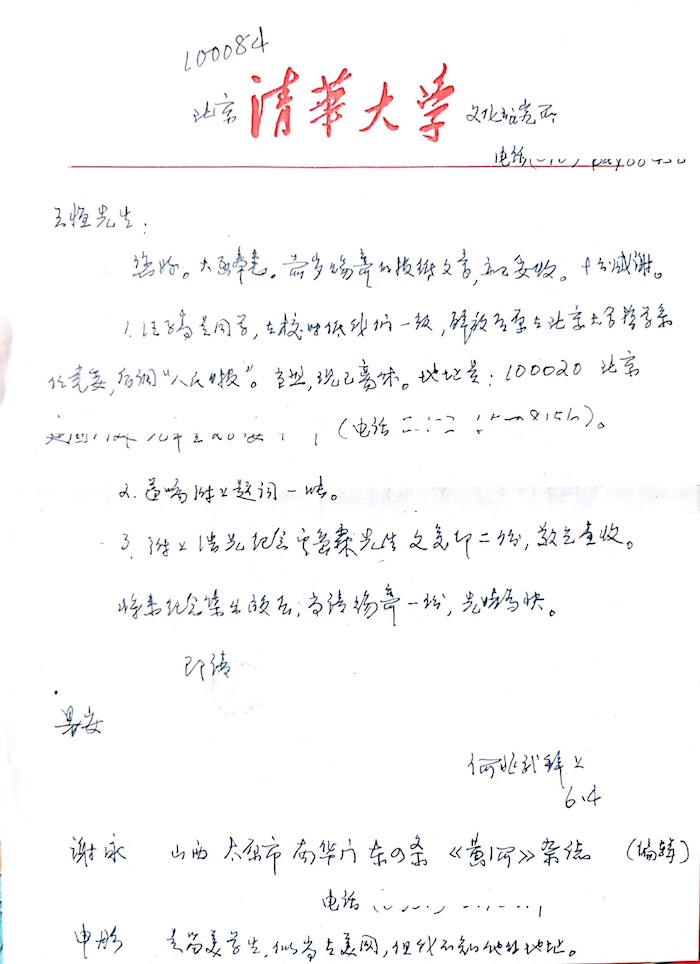

第二封信,寫在“清華大學(xué)”信箋紙上,落款時(shí)間(1999年)6月4日,據(jù)郵戳系7月8日寄出。信紙右上角還寫有何府座機(jī)號碼。正文如下:

王恒先生:

您好。大函奉悉。前歲賜寄的報(bào)紙文章,亦已妥收。十分感謝。

1.汪子嵩是同學(xué),在校時(shí)低我們一級,解放后原在北京大學(xué)哲學(xué)系任黨委,后調(diào)“人民日報(bào)”。當(dāng)然,現(xiàn)已離休。地址是□□□(電話□□□)

2.遵囑附上題詞一張。

3.附上浩兄紀(jì)念金岳霖先生文復(fù)印二份,敬乞查收。

將來紀(jì)念集出版后,當(dāng)請賜寄一份,先睹為快。

即請

暑安

何兆武 拜上

6.4

謝泳 山西太原市南華門東四條 《黃河》雜志 (編輯) 電話□□□

申彤 是留美學(xué)生,似留在美國,但我不知他的地址。

何兆武致王恒第二封信(1999年6月4日)

此信距離上一封已經(jīng)過去了近兩年。在此期間,王恒與齊河政協(xié)文史委一起,整理王浩的部分雜憶、序文、中英文目錄等材料,盡可能集齊師友故舊的回憶悼念文章(大部分已發(fā)表)。當(dāng)然,還要想辦法與各位作者取得聯(lián)系,既為征得意見,也看能否挖掘更多信息線索。何兆武此信,主要即為王恒提供這方面便利。

1993年7月15日王浩自撰《雜憶》(收入《科學(xué)巨匠王浩》)

信中提到的幾人,均曾撰寫紀(jì)念王浩的文章。汪子嵩《他不是一個(gè)落伍者》與申彤《我所認(rèn)識的王浩先生》兩文,刊于1995年第10期《讀書》雜志。汪子嵩(1921-2018),1945年畢業(yè)于西南聯(lián)大哲學(xué)系,后考入北大文科研究所,1949-1964年在北大哲學(xué)系任教,1964-1987年任《人民日報(bào)》理論部編輯、高級編輯、副主任。申彤則是通過王憲鈞先生(1910-1993,王浩在西南聯(lián)大時(shí)期的老師)之子王岱堅(jiān),與王浩在美認(rèn)識。兩篇文章均從交往和學(xué)術(shù)層面,讓人們更加深入地了解王浩。信中提到的謝泳,自上世紀(jì)八十年代起,即致力研究中國近現(xiàn)代知識分子和西南聯(lián)大史。他在《金岳霖的三個(gè)學(xué)生》(原載《文匯讀書周報(bào)》1998年5月30日)一文中,寫了沈有鼎、殷福生(后改名殷海光)、王浩三人所受老師影響。早在1982年,中國社會科學(xué)院哲學(xué)研究所舉行“金岳霖從事教學(xué)和研究工作56周年紀(jì)念會”,王浩曾作書面發(fā)言,后將發(fā)言稿整理題為《從金岳霖先生想到的一些事》,收于劉培育主編《金岳霖的回憶與回憶金岳霖》一書(四川教育出版社1995年版,161-167頁),此即何兆武信文所附“浩兄紀(jì)念金岳霖先生文”。此文與汪子嵩、申彤、謝泳三文,亦收進(jìn)王浩紀(jì)念專輯。

何兆武還隨信附上了一張題詞,其文曰:

紀(jì)念老友王浩

畢生追求真理

折衷人文關(guān)懷

全無預(yù)存成見

永遠(yuǎn)從善如流

憶昔朱顏締交

縱論海闊天空

追思微言大義

負(fù)荷千古閑愁

何兆武

99年6月

何兆武致王恒第二封信之后附題詞《紀(jì)念老友王浩》(1999年6月)

這份題詞,以影印形式置于王浩紀(jì)念專輯扉頁,也出現(xiàn)在后來何兆武的口述著作《上學(xué)記》中(223頁)。但個(gè)別用字略有差異:“全無”“追思”,《上學(xué)記》分別寫作“毫無”“追憶”。

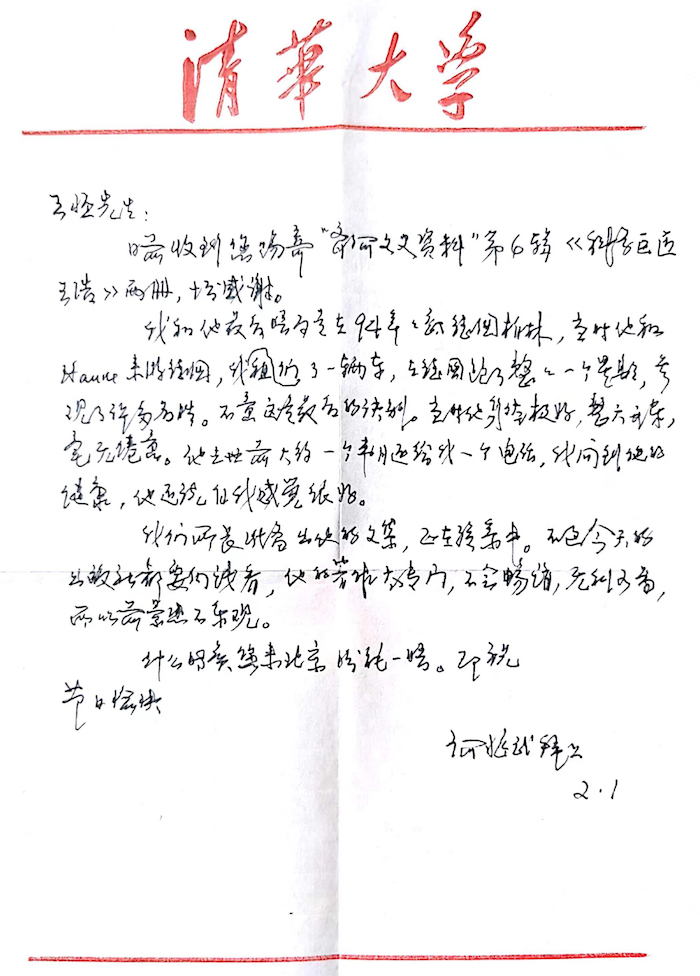

第三封信,亦寫在“清華大學(xué)”信箋紙上,落款時(shí)間(2001年)2月1日,據(jù)郵戳系次日發(fā)出。全文如下:

王恒先生:

日前收到您賜寄“齊河文史資料”第6輯《科學(xué)巨匠王浩》兩冊,十分感謝。

我和他最后晤面是在94年年底德國柏林,當(dāng)時(shí)他和Hanne來游德國,我們租了一輛車,在德國跑了整整一個(gè)星期,參觀了許多名勝。不意這是最后的訣別。當(dāng)時(shí)他身體極好,整天開車,毫無倦意。他去世前大約一個(gè)半月還給我一個(gè)電話,我問到他的健康,他還說自我感覺很好。

我們所長準(zhǔn)備出他的文集,正在校錄中。不過今天的出版社都要向錢看,他的著作太專門,不會暢銷,無利可圖,所以前景恐不樂觀。

什么時(shí)候您來北京,盼能一晤。即祝

節(jié)日愉快

何兆武拜上

2.1

何兆武致王恒第三封信(2001年2月1日)

何兆武寫下此信,正值春節(jié)期間(正月初九)。就在上一年,齊河政協(xié)文史委編輯的王浩紀(jì)念專輯(《齊河文史資料》第六輯,2000年9月),已正式付印,定名為《科學(xué)巨匠王浩》,封面題字來自王恒中學(xué)同學(xué)、書法家歐陽中石先生。從時(shí)間看,王恒定是在拿到該書后,第一時(shí)間寄給了他兄長的至交好友,尤其是為出版此專輯而不停奔波的何兆武。

政協(xié)齊河縣文史資料委員會編:《科學(xué)巨匠王浩》(《齊河文史資料》第六輯,2000年9月)

對何兆武而言,還有什么比這更珍貴的新年禮物呢?此刻距離王浩去世已經(jīng)過去了六年,他手捧這份紀(jì)念專輯,心中泛起的回憶想必是復(fù)雜的——從那個(gè)戰(zhàn)火紛飛的大學(xué)時(shí)代,到再次相逢的古稀之年,里面的故事實(shí)在太多太多了。斯人已然逝去,生者獨(dú)望星空,往事能向誰去訴說?又怎能三言兩語便可說盡呢?

夢回聯(lián)大

故事還沒有結(jié)束。在1997年第一封信末尾,何兆武即曾許下愿想,希望將來寫一篇關(guān)于王浩生活思想和人生觀的文字,“但不知何時(shí)才能動手”。2004年,三聯(lián)書店編輯文靖女士,走進(jìn)了何兆武家,也走進(jìn)了老人的內(nèi)心世界。回憶如泉涌一般,透過聲音,變成文字,如此便有了兩年后出版的《上學(xué)記》。

在《上學(xué)記》中,王浩出現(xiàn)的頻次非常高,是何兆武口中的“友人”“好友”“老友”“大才子”,是對他思想影響最大的人。何兆武以回憶的方式,讓世人更加真切地感悟了王浩的精神魅力,沖淡了因其學(xué)術(shù)曲高和寡而帶給人的陌生感。

謙虛兼具狂妄。何兆武說,他常常與王浩討論哲學(xué)話題,王浩“倒很謙遜的,總是說不懂不懂”,“可有時(shí)候聊著聊著,無意之中,他就忽然吐露出非常狂妄的話”。比如聊到某哲學(xué)家,何兆武說這位哲學(xué)家好像在某個(gè)方面或某個(gè)問題沒有說清楚。王浩就突然來一句:“哲學(xué)總有講不通的地方,他也就只能那么講了。”意思是這位哲學(xué)家沒有那個(gè)水平,只能講到此處為止。在何兆武看來,這種狂妄自負(fù),“反而是一個(gè)年輕人所必備的品質(zhì),要想超越前人,必得先看出前人的不足,要是拜倒在前人的腳下,那就永遠(yuǎn)也超不過他”(129頁)。還有一次,何兆武讀到西班牙哲學(xué)家烏納穆諾寫的《人生之悲劇的意義》,作者認(rèn)為人生一世所追求的乃是光榮。很多老師同學(xué)都不同意這個(gè)觀點(diǎn),比如湯用彤先生說人生追求的是peace of mind(心靈的平靜)。但只有王浩認(rèn)同人生追求的乃是光榮,即便是peace of mind,也要通過光榮來實(shí)現(xiàn)。何兆武分析稱,這是所處階段不同帶來的差異,湯先生“飽經(jīng)滄桑,所以追求的是peace of mind”,而王浩“年輕氣盛且又才高八斗,所以一定要通過‘光榮’才能使他得到peace of mind,否則不會心靈恬靜”(202-203頁)。

有主見無成見。何兆武提到,王浩年輕時(shí)就對一些哲學(xué)問題有自己的敏銳理解,比如他認(rèn)為哲學(xué)家應(yīng)具備三個(gè)條件:一是智識上的懷疑主義,否則無以成其深;二是精神上的肯定,否則無以成其高;三是要有一句格言。這種看法令何兆武印象深刻,至老不忘。另外,與大多數(shù)人先有結(jié)論然后再找證據(jù)不同,“王浩的優(yōu)點(diǎn)就在于不先在頭腦里預(yù)設(shè)結(jié)論,或者說沒有成見,而是通過思考、辯論,如果別人能說出道理來,他也同意”。何兆武稱此為“一個(gè)真正的哲學(xué)家的態(tài)度”,所以紀(jì)念王浩題詞中有“全無先入成見,永遠(yuǎn)從善如流”一句(222-223頁)。

解決人生問題。早在1945年碩士答辯時(shí),有老師問王浩為什么要學(xué)習(xí)哲學(xué),他回答說對人生問題有興趣。縱觀王浩一生,都在試圖解決人生問題,但最終沒有解決。何兆武對此看得很坦然,因?yàn)椤按蟾胚@是一個(gè)永恒的問題,永遠(yuǎn)也解決不了,但這并不妨礙人們永遠(yuǎn)想要去解決它”(225頁)。由此引申出一個(gè)密切相關(guān)的話題:幸福的本質(zhì)是什么?何兆武十六歲在湘江時(shí)就曾認(rèn)真考慮,也伴隨著后來那段動蕩的求學(xué)歲月。晚年想起聯(lián)大七年,仍覺那是最美好的時(shí)候。他的好友王浩,“一生都著意追求幸福,始終沒有追求到;最不著力的方面讓他輕松地就得到了,給他帶來了榮譽(yù),可那并不等于幸福”(225頁)。

何兆武憶起王浩,確有說不完的話。這位影響了他一生的人,終究有些突然地患病而逝,未及做最后訣別。何兆武寫下《懷念王浩》一文,仿用李商隱詩句“平生風(fēng)誼兼師友”來描寫兩人關(guān)系,淡泊之中,飽含深情。王浩生前,曾借為何兆武著作寫序的契機(jī),歸納他們那一代人的特點(diǎn):“出生在五四運(yùn)動以后的中國,主要的興趣在思想及理論,對于實(shí)際行動缺乏能力及愿望,又留戀尋求通識的理想。”(《從昆明到紐約》)隨著王浩、何兆武先后抵達(dá)人生之路終點(diǎn),這一代人的愿望、理想,無論是否已經(jīng)實(shí)現(xiàn),也已隨著這一代人而飄散在風(fēng)中。

1977年11月3日鄧小平接見王浩(引自《科學(xué)巨匠王浩》)

從王浩,到何兆武、王恒,再到文靖,這段紀(jì)念的接力,讓故事得以傳遞。2022年5月28日,清華大學(xué)人文學(xué)院主辦的“歷史理性的重建——何兆武先生逝世一周年追思會”在京舉行。何先生孫女何曉卉在發(fā)言中也提到了王浩,形容他和爺爺是“神仙一樣的友情”。何女士還向我們披露了一段珍貴場景:

記得我小時(shí)候,每周都有那么幾天,一到晚上9點(diǎn)多,電話鈴就會響起。我小時(shí)候特別喜歡接電話,每次都搶著接起來,總是聽到同一個(gè)聲音。久而久之,我就會問爺爺,這是誰打來的,爺爺就說,一個(gè)在美國的朋友,叫王浩。他還跟我說,王浩是一個(gè)多么了不起的人,是研究人工智能的。那時(shí)候,我也不知道什么叫人工智能,也不了解王浩先生的才華,但是我能感覺到爺爺對這個(gè)人的情感,很欣賞,也很珍視。后來王浩去世的時(shí)候,爺爺難過了很久。(何曉卉:《孫女眼中的何兆武》,《世界歷史評論》2022年第4期)

這幅令人動容的畫面,最終定格在歷史記憶中,令后人永遠(yuǎn)追思,無限懷念,并從中感受到溫馨和力量。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司