- +1

北京的自然:一周城市生活

最近,不少人開始研究起京津冀地區的水系分布。在過去的經驗中,北京往往和干旱、風沙、平原等詞匯關聯,但如果認真考察,在北京1.64萬平方千米的轄區范圍內,山地面積占比竟然超過了60%,各類綠地面積加起來超過1萬平方公里,是深圳市面積的5倍,1500余處風景名勝區、自然保護區、城市公園、郊野公園、小微綠地星羅棋布散布其中,每天逛一處的話,全部逛完也需要4年多。

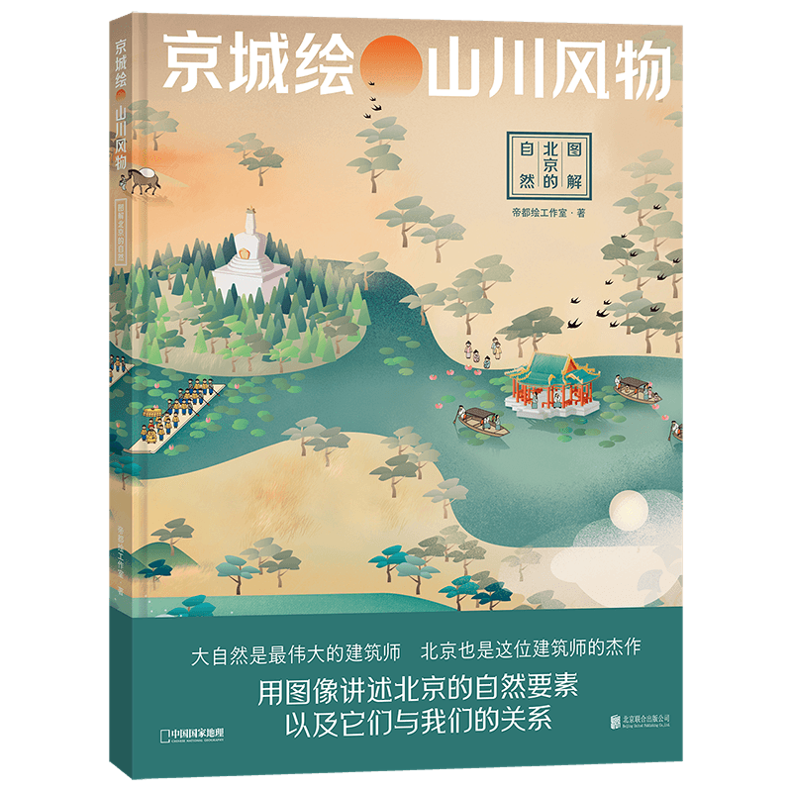

近期,由城市文化研究團隊“帝都繪”策劃,聚焦北京城市自然的圖書《京城繪·山川風物》出版了。本期回顧,我們邀請到圖書的營銷編輯沈曉雯,從幾次為圖書策劃的特別活動談起,帶大家了解北京的公園和水系。

(本期主持:王越洲)

近期回顧

在城市中尋找自然

我到北京的第一個晚上,被租房中介放了鴿子,那天一個人站在街頭守著一堆行李,舉目四望不知該在哪個酒店睡的心情,到現在還印象深刻——那是新城市的“陌生感”給人最糟糕的回憶。

當越來越多的人需要在不同的城市間流動,離開了原來熟悉的人際環境,自然需要另一種方式來讓人更快速地了解周邊環境,讓生活有一個明確的錨點。即使是本地居民,也會因為對城市的感情而關注它的變化和歷史。

如果哪天突然想了解生活的這座城市,那最好的辦法,就是出門漫步。City Walk ,即是在漫步的自由狀態下,每人根據自己的興趣對周邊的一切進行觀察、提問和進一步的了解,用自己的方式定義生活需要什么。有人為歷史建筑著迷,有人喜歡觀鳥賞花,總有不同的角度可以治愈通勤的匆忙和趕路的疲憊,一座豐富的城市能包容不同的愛好,也讓人可以找到興趣相投的新環境。

城市文化研究團隊“帝都繪”有兩位聯合創始人,李明揚會不斷改變上下班路線,在地圖上打卡去過的地點,試圖“刷白”北京地圖;宋壯壯會在朋友圈分享路過楊梅竹斜街聽到的聲音,開設微博賬號“@帝都大字典”收集北京街頭的手寫字,會因為想到北京地鐵全部坐完要多久而真的去把每一個站都坐一遍。而我也曾經記錄家附近的公園植物,記錄北京的書店地圖,并為了熟悉夜班巴士路線,連續幾年在跨年夜晚上和朋友們一起散步走過北京街頭。

當我碰到這樣一群真正愛著這座城市的作者,自然是一拍即合,我們要把“城市文化”從紙上的概念落地生根到真實的生活中,剛好新書《京城繪·山川風物》出版,于是就有了“中國國家地理·圖書的城市探索”系列活動計劃。

在書里,我們試圖通過每本書一個主題全景式地呈現北京的一個切面。翻完《長城繪》和《中軸線》,除了對這兩個著名文化符號的全方位立體信息介紹,還有大量篇幅都在關注生活在這里的居民。同樣,新書《京城繪·山川風物》在講解隱匿在城市背后的北京自然資源之外,還關注了自然作物(食材)是如何從產地運到餐桌這類有明確人文關懷的選題。這就是城市文化的特殊之處,它不僅僅是紙上的知識,而是和居住的每個人都有緊密切身的關系。

為了更好地讓讀者和市民們了解到北京這座城市,在圖書出版的同時,帝都繪團隊還在書店、公園等不同場景中和附近的居民和讀者們分享成長和居住的體驗。從觀察出發,讓不同專業背景的人在同一個場域中認真觀察容易被自己忽視的東西。

在最熱的這個夏天做的線下活動,卻出乎意料地成功。一場“反直覺”的城市自然探索第一課,從數據表象和成因分析切入對北京的山川風物的深度理解。

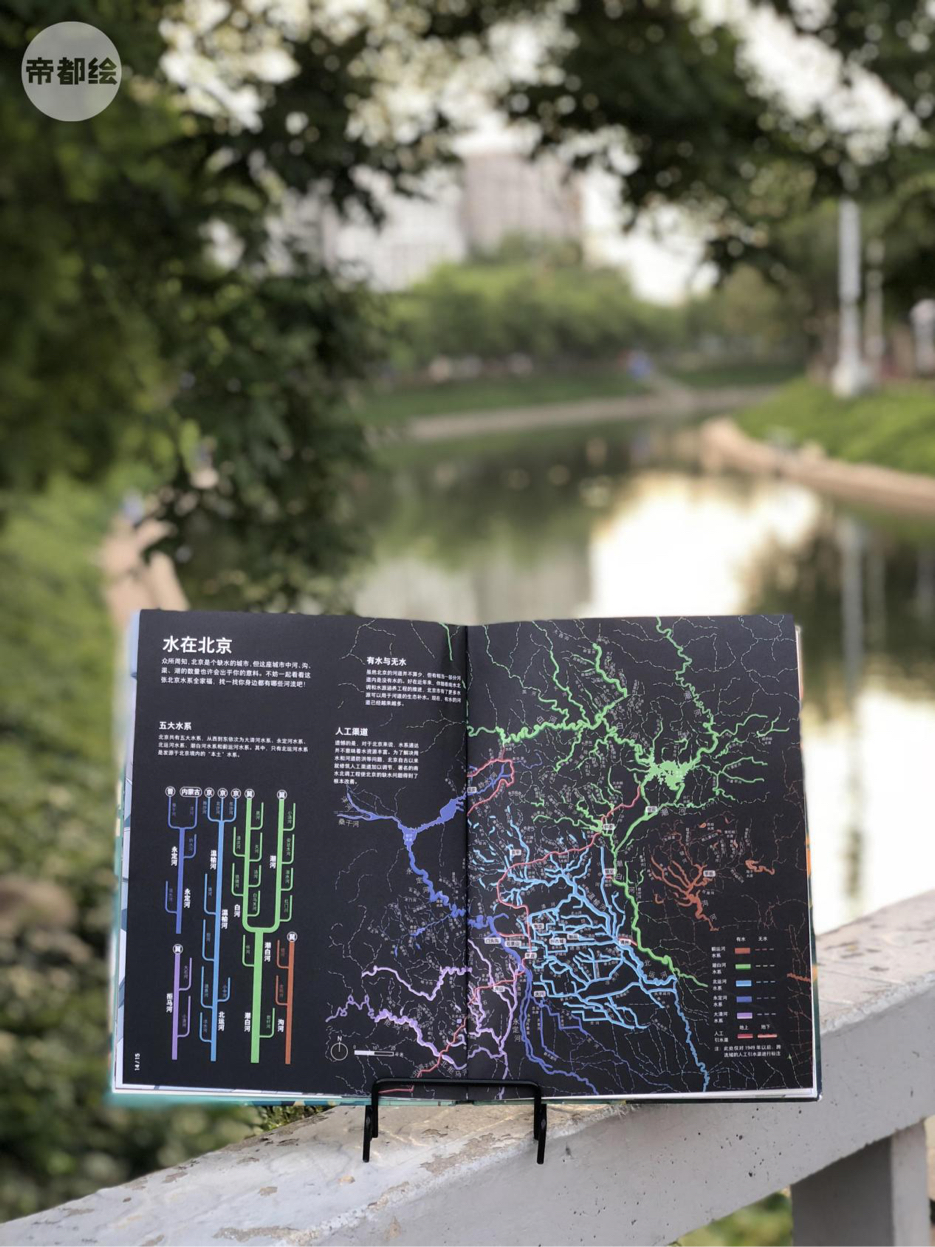

北京所有河道 《京城繪·山川風物》內頁

在社區書店碼字人書店,我們從和大家生活很密切的“水”來切入,大家總是喜歡生活的周邊有河流經過,帶來休閑美麗的景觀。而北京總是給人干旱缺水的感覺,可是從數據來看,北京河道密度并不低,總長度甚至有6413公里,要比長江還長。

要理解這個數據和直覺相反的現象、找到身邊的水在哪里,就得從北京的水系現狀和歷史出發,理解北京河道修建規劃和水資源使用調度情況。從水的來源——降水來看,北方降水最大特點是分布極不均勻,而不是單純的降水少,暴雨時候降水量絕對不少,但是非常不均勻。這點在之后的大雨中立刻得到了印證。同時,這樣的特點導致了北京歷史上的河道,一直都不是四季穩定的河道,這是北方河道的大問題。所以永定河原來是叫“無定河”,因為它來回亂動,才會有這樣的一個問題。對于非常不穩定的河道,它的首要任務就不是觀景,而是防洪,這是北京河道根本性的任務。所以河道總是作為鄰避設施,需要低于地面,還不能離居住區太近,兩旁還要有兩條綠帶作為景觀,這些原因就導致了我們平日很難在北京漫步的時候感知到身邊的河流。

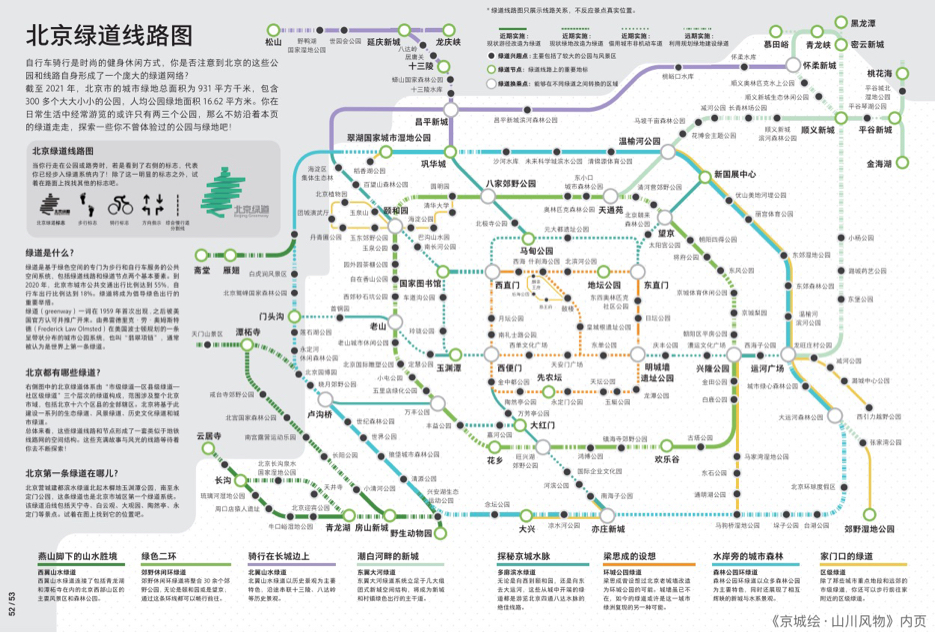

北京綠道線路圖 《京城繪·山川風物》內頁

最終成行的City Walk活動,是和大家去逛了面積不大、但歷史、文化故事沉淀很多的地壇公園,我們講了不同年代的地壇公園面積演變,由此延伸出北京整體的公園規劃。 這張公園薈萃的圖也可以看到,二環以里的公園綠地大多數是皇家園林改造成的園林,質量較高。再往外走,市民居住區一開始距離公園比較遠。后來為了解決這個問題,北京沿四環一帶設置了綠化隔離帶,好多重要的公園因此是沿四環布局的,后來那里就成了一條綠帶,很多公園可以在那個區域生長。這就是人類跟自然博弈的結果,或者說整個城市形態是這樣產生的。

這次的城市探索系列活動,還在建投書局講述了如何在山川與河流中重建我們對北京的認知,又去了中軸線上的咖啡館“我與地壇THECORNER.”一起喝著精釀,聊聊中軸線上歷史和自己生活故事交織的居住體驗。在策劃之初,我們就定下一個原則——要討論從生活中生長出來的問題,而不是特意營造的概念或是一場趕時髦的打卡。

帝都繪“走!逛公園去!”城市行走活動

在活動中,我看到父親帶著孩子,指著歷史河道圖說“這就是你每天路過的那條河”。也聽到在地壇散步的老夫婦說在這兒住了幾十年,第一次有人來講當年的歷史。還有剛好來北京旅行的姑娘,感慨很幸運可以用這種方式認識一座新的城市。在本子上寫下講座內容的播客主播,也再次創作,整理發布了屬于她的回憶。這樣的活動不是單向的知識輸出,而是密實的交流,是平日生活感知的提煉與再創造,由此帶來新的視角和認知,讓知識真正進入到日常生活中,也有了互相交換信息,分享私藏好去處的快樂體驗。

“當我做這系列活動的時候,才真正重新愛上北京。”我在活動結束的時候寫下了這句話。

(圖/文 沈曉雯,在散步的《京城繪·山川風物》營銷編輯。關注社會設計和原創文學選題)

本周主題推薦

書|《京城繪·山川風物》

這是一本關于北京的信息可視化科普書。本書聚焦北京的自然環境,講述北京的自然要素以及它們與北京、北京人之間的關系。圖書通過游山、玩水、沐風、賞景和博物這五個主題,來探尋如下問題:北京有多少超過1000米的山峰?北京的地下水有多深?北京的風速和風向在最近60年間有著怎樣的變化?北京的300多個公園都在哪里?是什么讓北京的生物多樣性如此豐富?

書|《北京城的生命印記》

侯仁之一生致力于北京歷史地理的研究,從河湖水系和地理環境入手,系統地揭示了北京城起源、形成、發展、城址轉移的過程。本書精選了他在建國以后所撰寫的五十五篇相關作品,詳細地考證和闡釋了北京城的興起和發展變遷史。

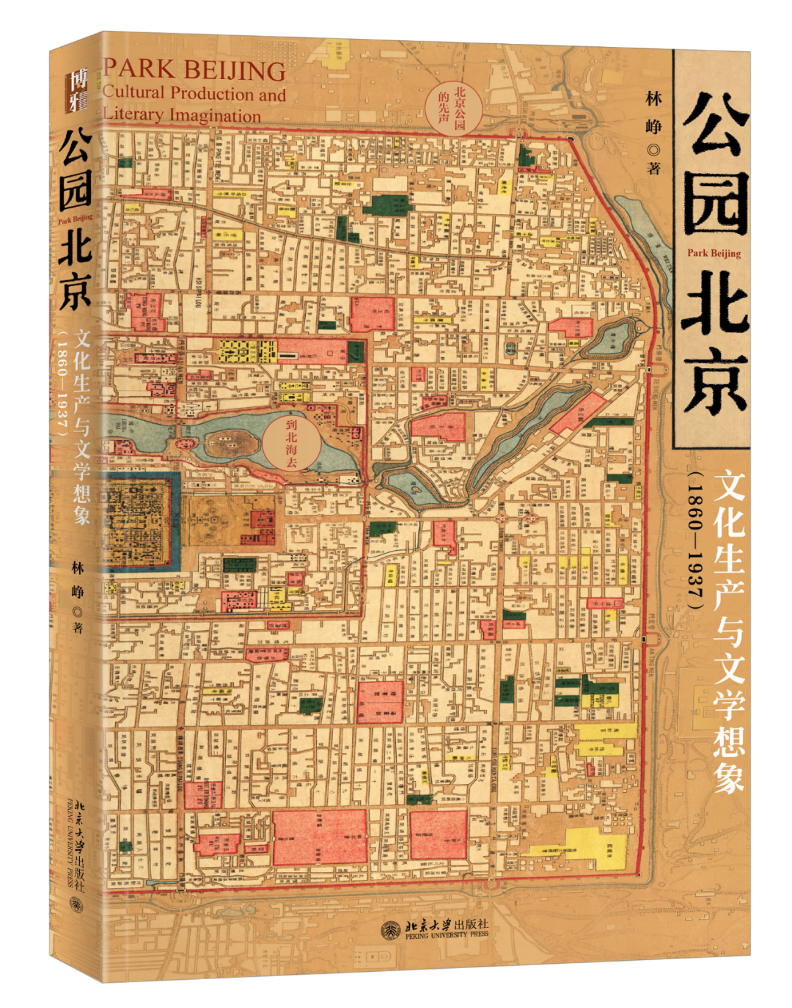

書|《公園北京:文化生產與文學想象(1860—1937)》

本書在全球化的背景下,考察“公園”作為一個新興的西方文明裝置,如何進入晚清及民國北京,在這個過程中又如何實現了傳統與現代、本土文化與外來文明的對接與轉化。作者旨在從公園入手,以小見大,呈現晚清至民國北京的政治、社會、歷史、文學、文化諸方面紛繁復雜的變革。

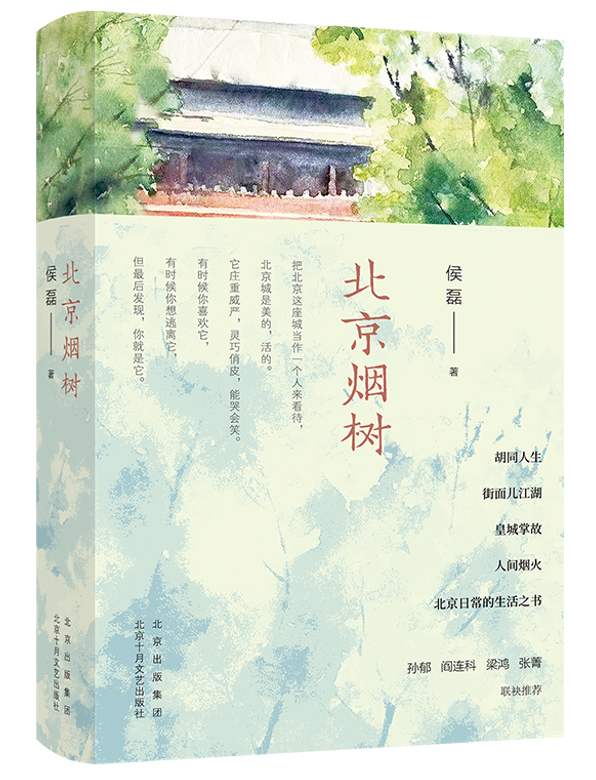

書|《北京煙樹》

本書是一部地域色彩濃厚的散文集,也是一部有關北京日常的生活之書。侯磊是老北京的后代,他在一系列的回憶中,記敘了胡同人生、街面兒江湖、皇城掌故,就自家照相館的興衰、東安市場的變遷、中軸線的今昔娓娓道來;將胡同叫賣的余音、德容底片的舊影、北平澡堂的氤氳、簋街食府的百味……這些百年來的色聲香味一一描摹,展現了一位80后青年作家眼中北京市井的人間煙火。

線下活動推薦

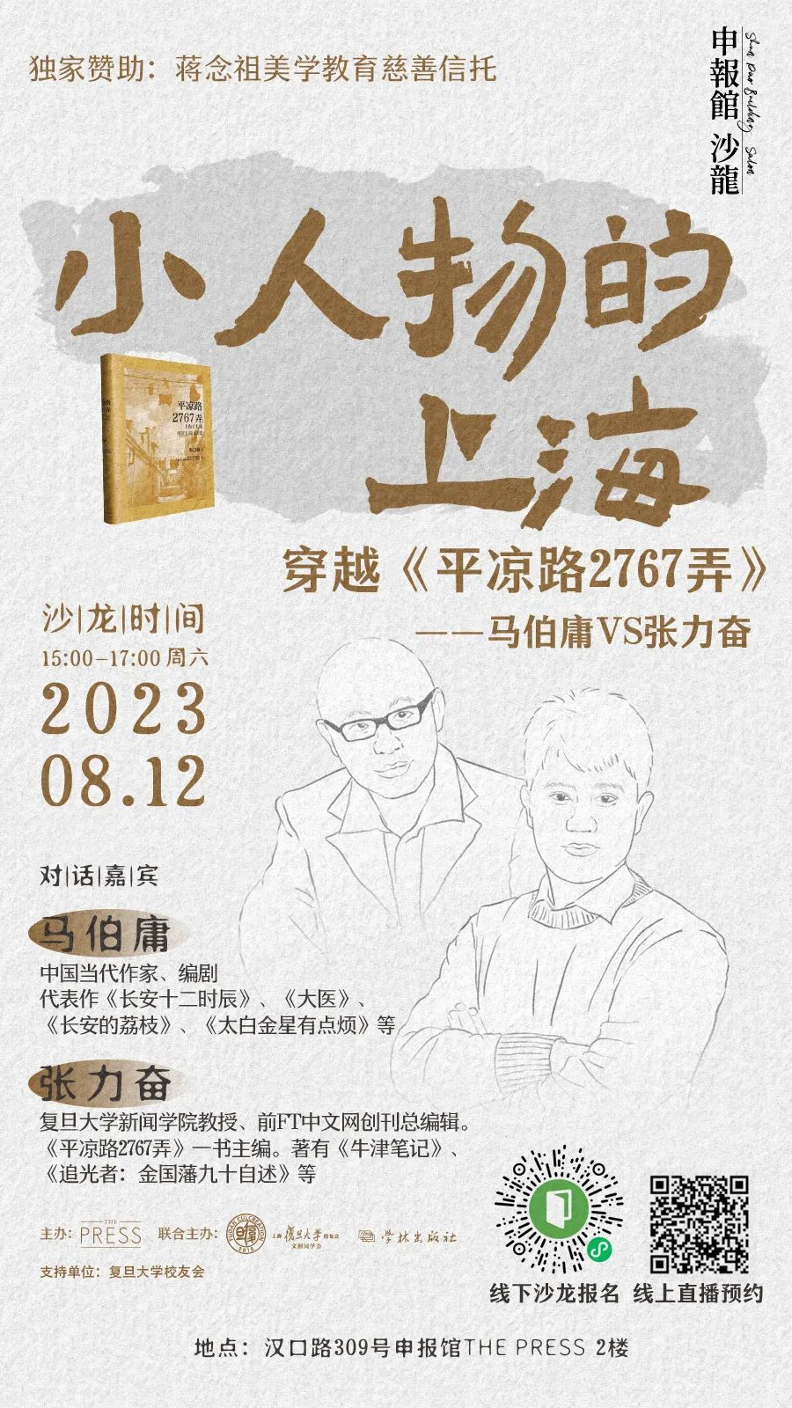

上海·分享|馬伯庸對話張力奮:小人物的上海

詳情請關注 學林出版社微信公眾號

上海·分享會|東京城市更新經驗

詳情請關注 上海上生新所 蔦屋書店微信公眾號

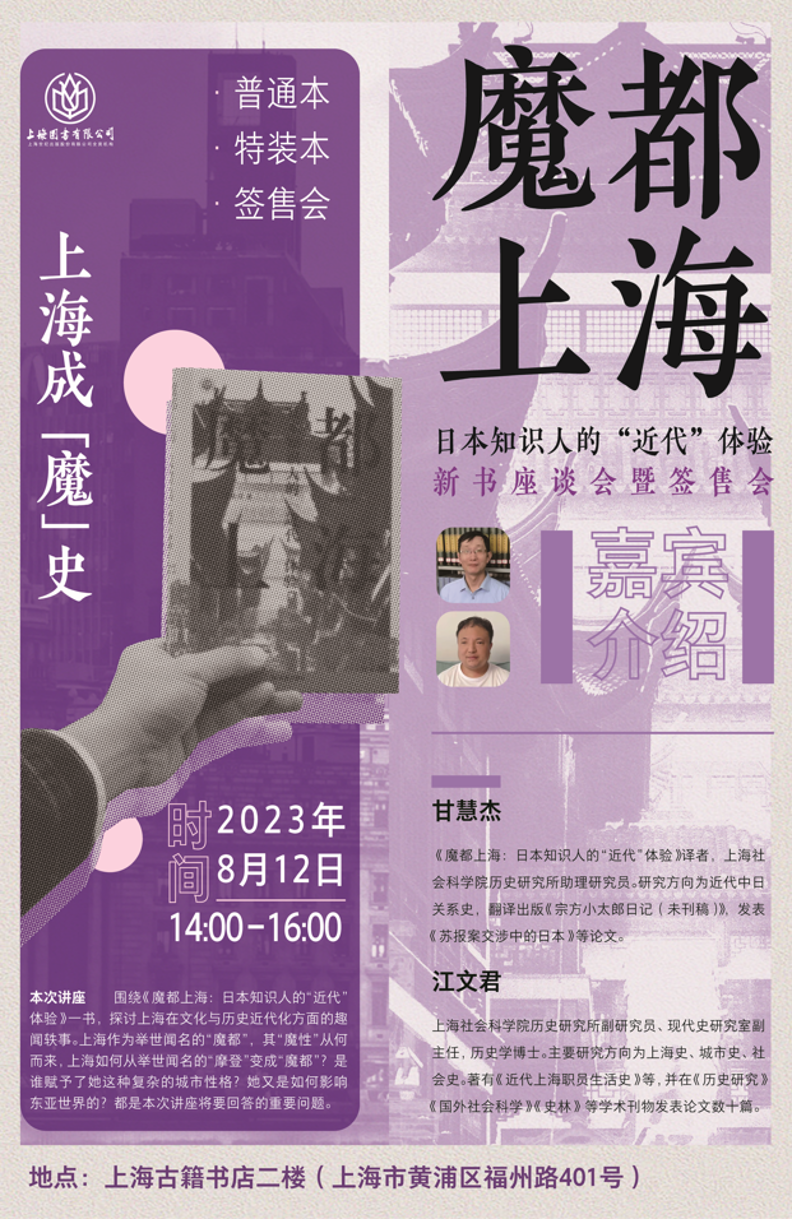

上海·分享會|《魔都上海:日本知識人的“近代”體驗》新書座談會暨簽售會

詳情請關注 海上博雅講壇微信公眾號

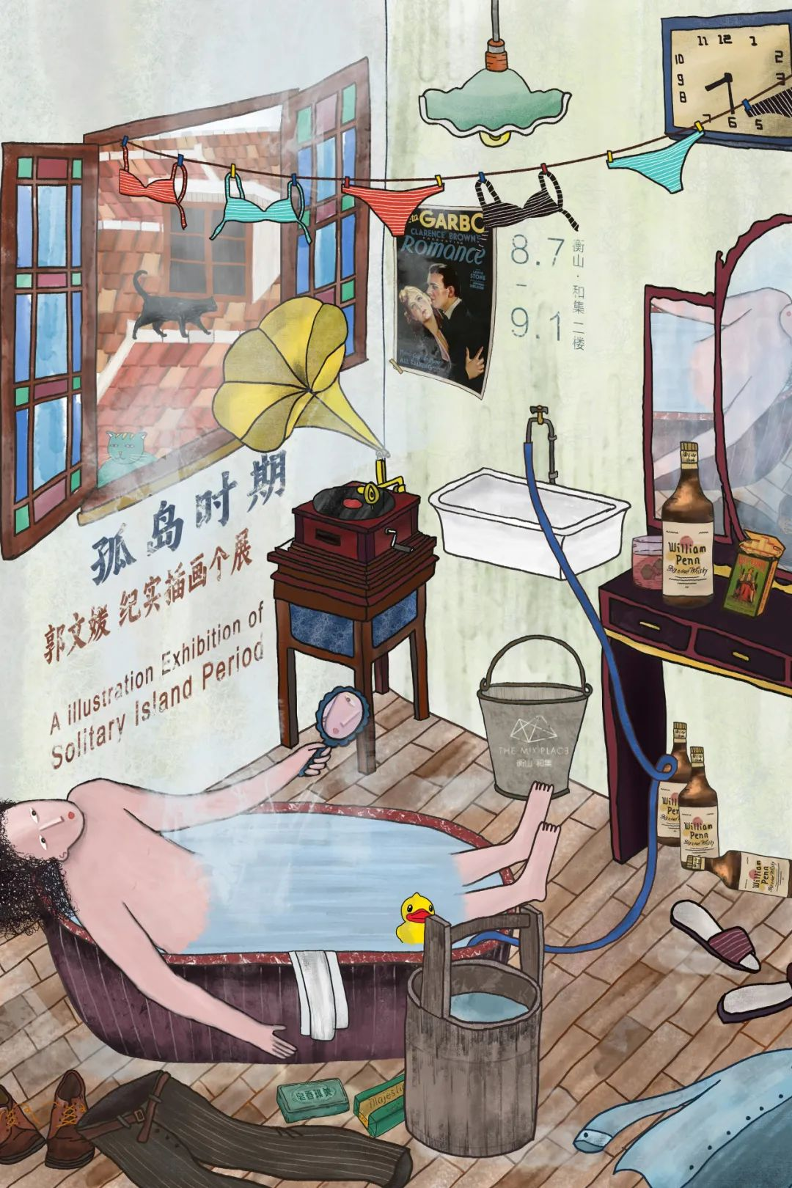

上海·展覽|郭文媛插畫個展1930s,孤島時期

詳情請關注 衡山和集TheMixPlace微信公眾號

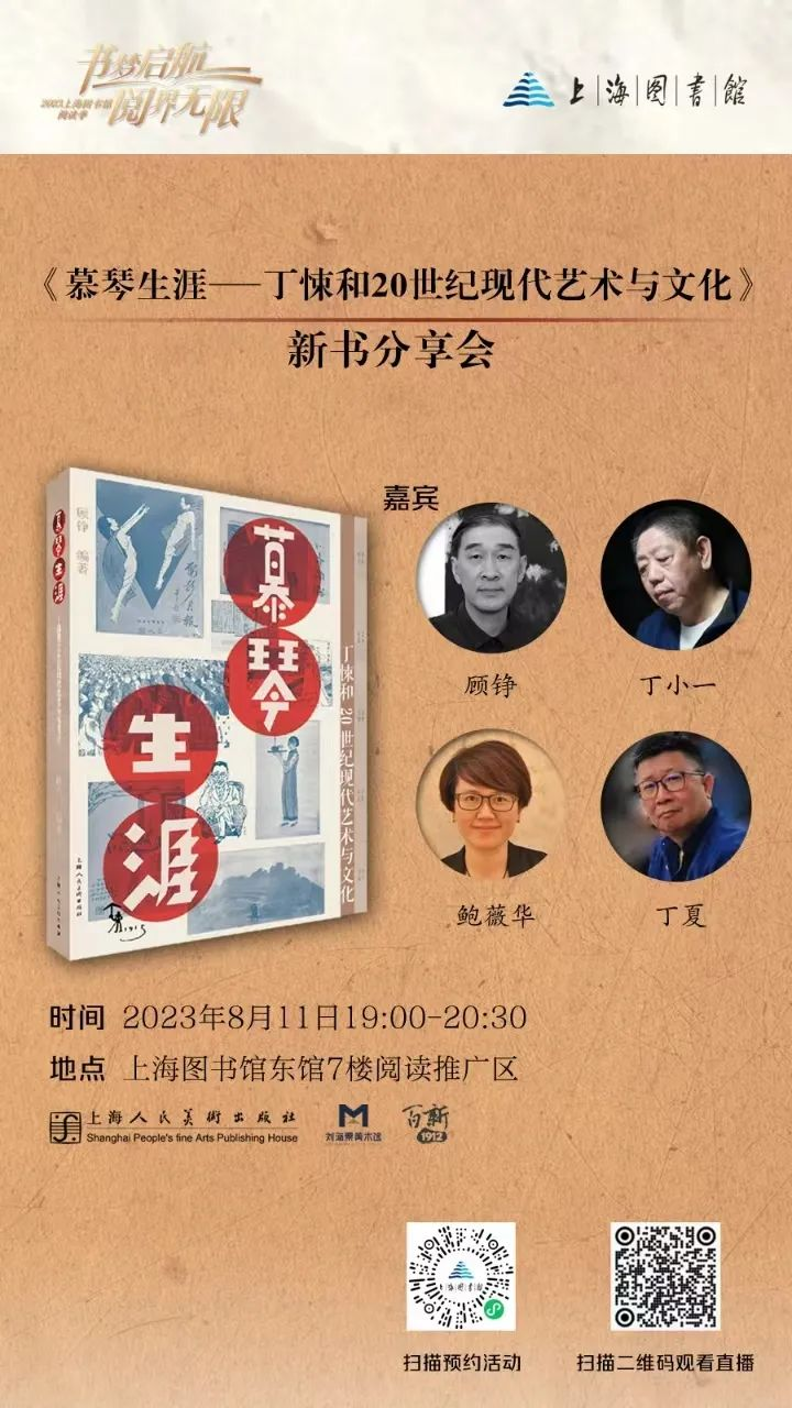

上海·分享會|《慕琴生涯——丁悚和20世紀現代藝術與文化》新書分享會

詳情請關注 上美好讀微信公眾號

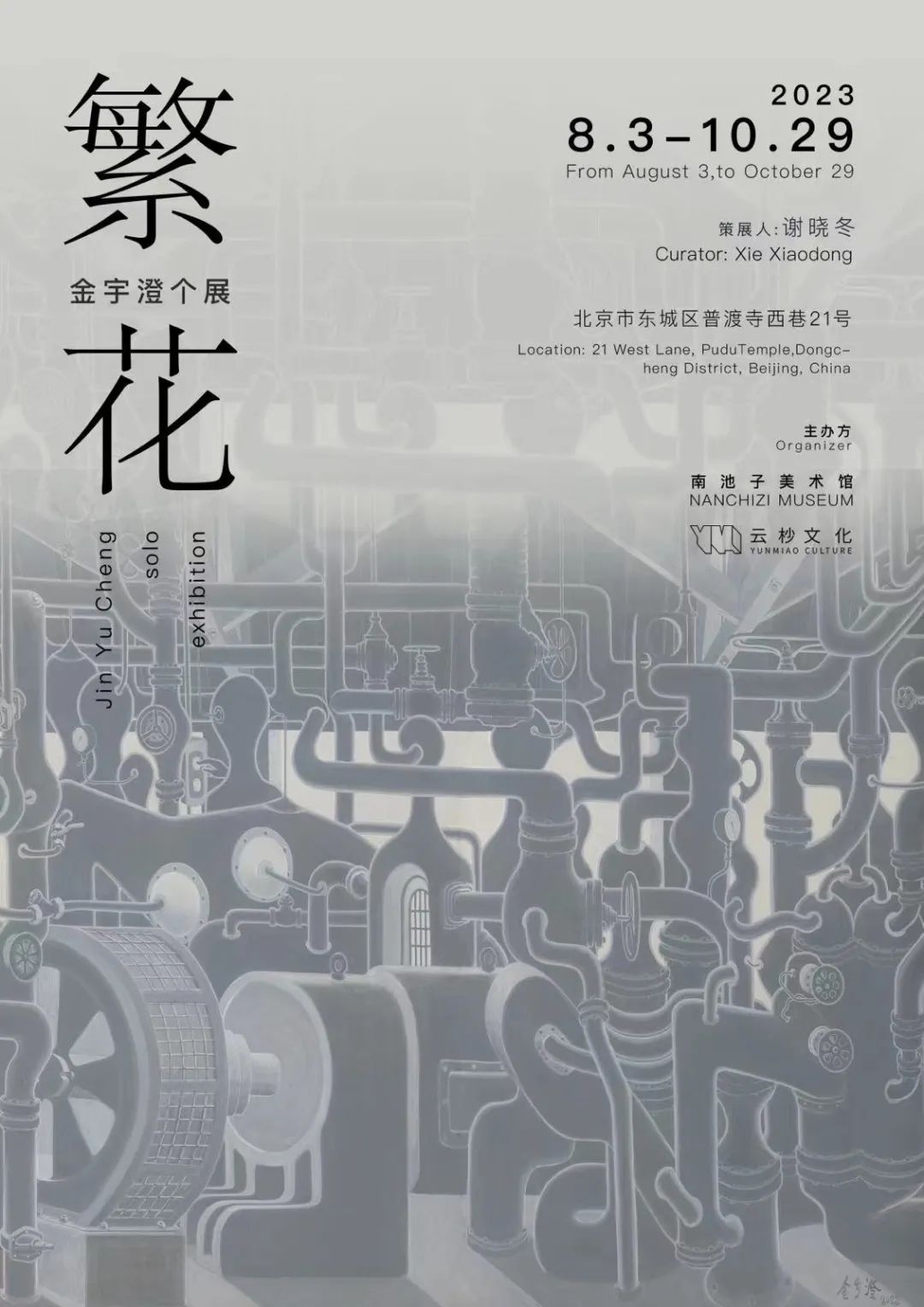

北京·展覽|繁花——金宇澄個展

詳情請關注 理想國imaginist微信公眾號

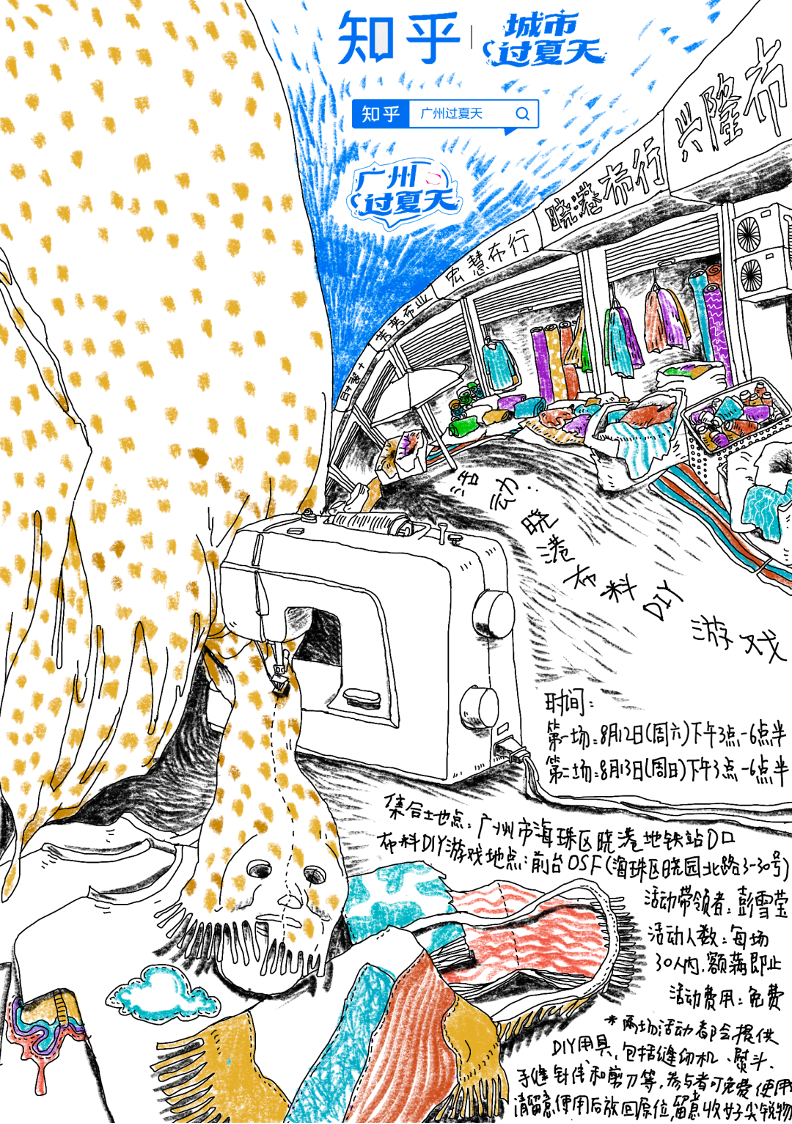

廣州·活動|曉港布料DIY游戲!

詳情請關注 一舊云劇場微信公眾號

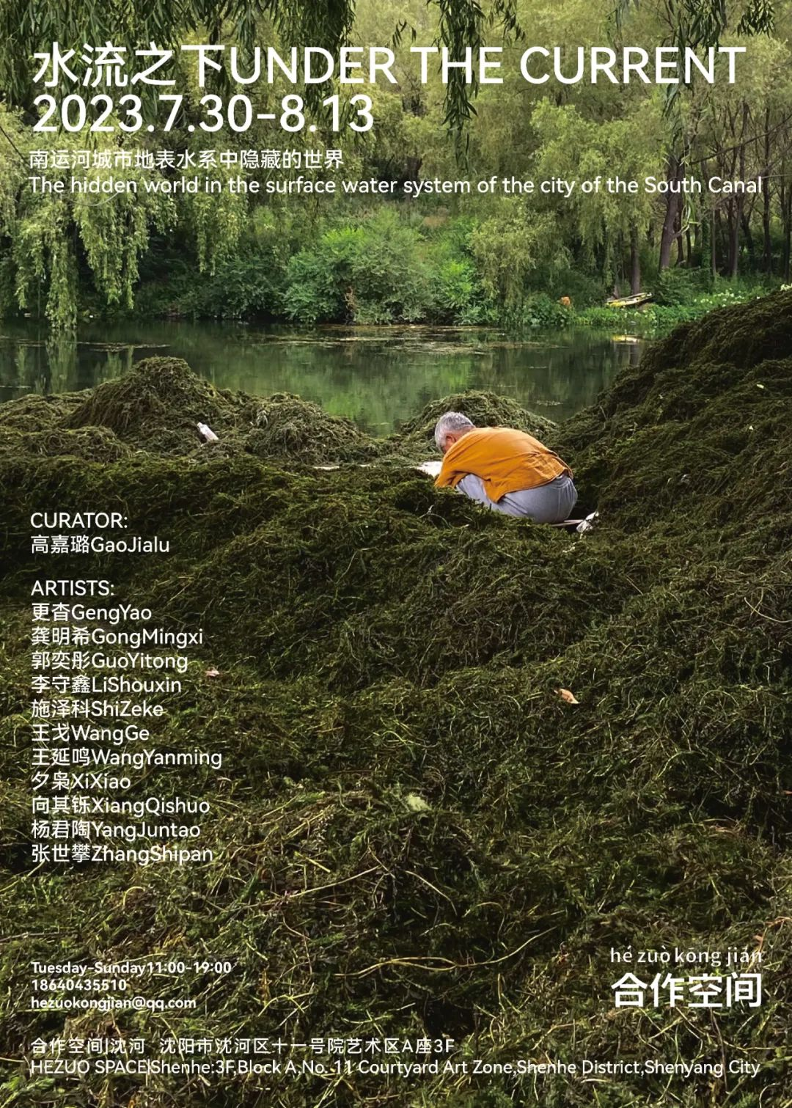

南京·展覽|“水流之下”:城市地表水系背后隱藏的世界

詳情請關注 浦口工廠PukouFactory微信公眾號

成都·分享|生于四川,我們這樣長大《最好朝南》新書分享會

詳情請關注 方所文化微信公眾號

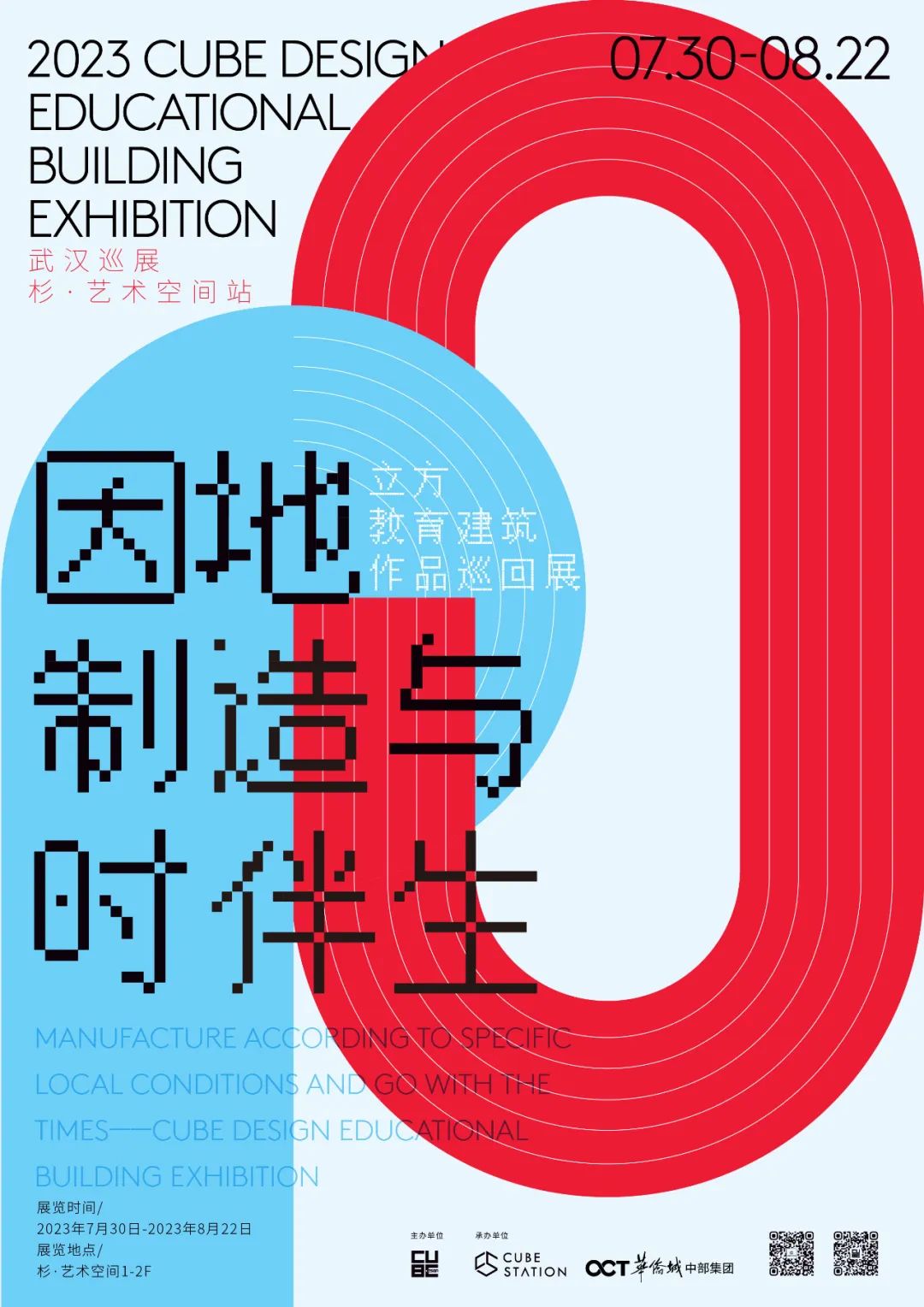

武漢·展覽|“因地制造 與時伴生”立方教育建筑作品巡回展

詳情請關注 方站CUBE STATION微信公眾號

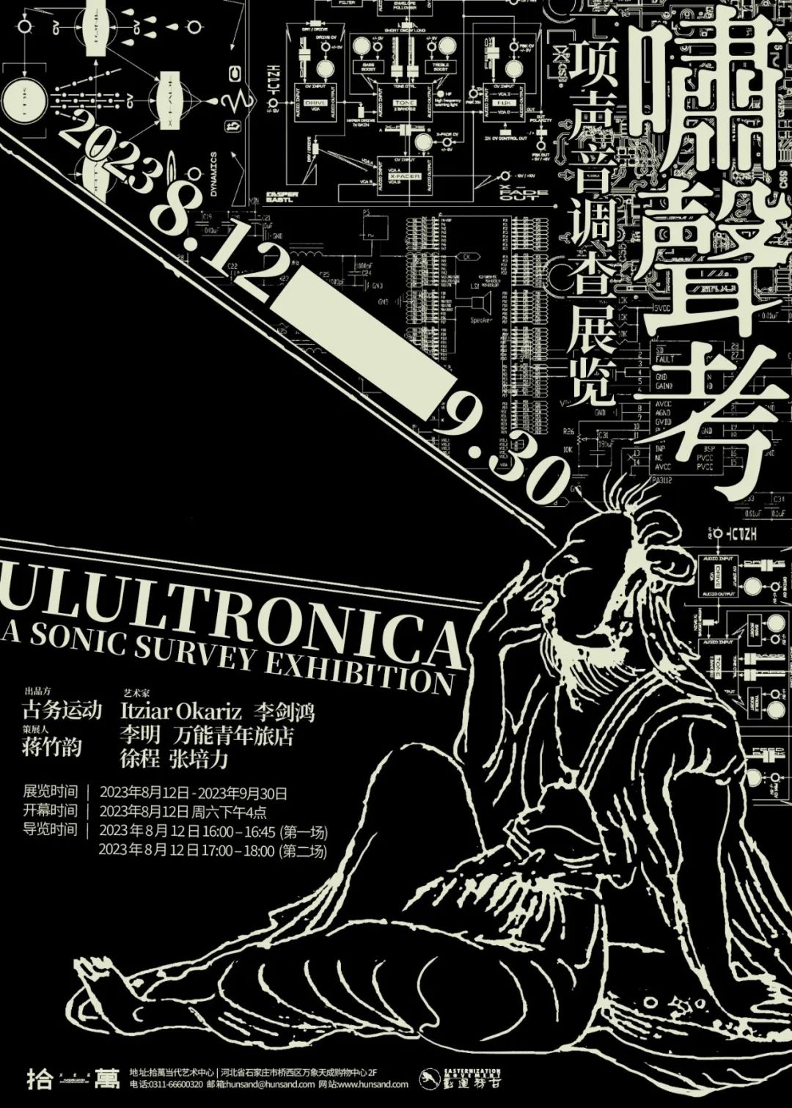

石家莊·展覽|嘯聲考:一項聲音調查展覽

詳情請關注 拾萬 Hunsand Space微信公眾號

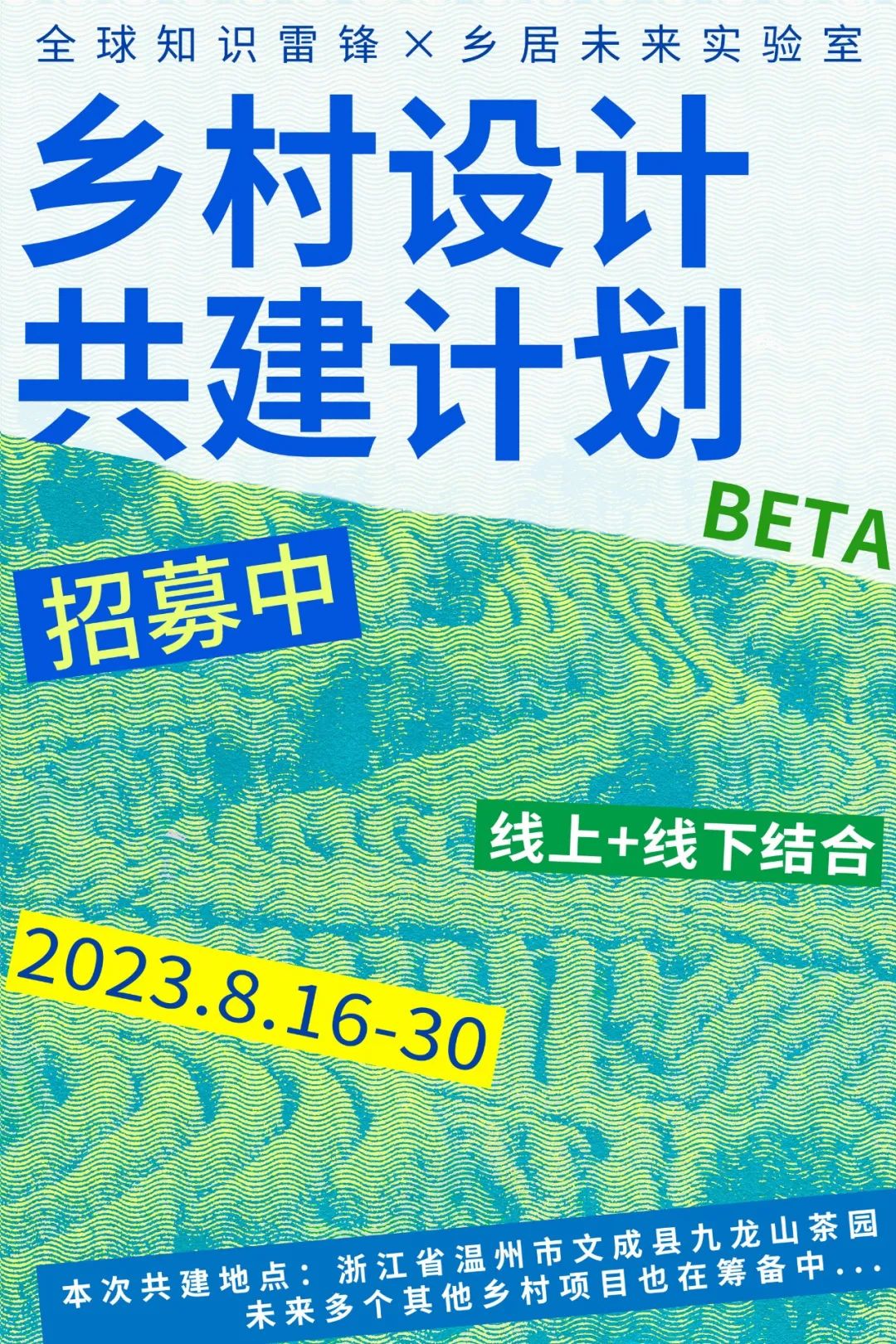

溫州·招募|鄉村設計共建計劃

詳情請關注 全球知識雷鋒微信公眾號

全國多地|“文學在路上”黎紫書中國行

詳情請關注 十月文藝微信公眾號

線上活動推薦

線上分享會|《龍王之怒》——江城1931:河流、城市與災害的歷史

詳情請關注 新京報書評周刊微信公眾號

(如果您想聯系我們,請發郵件至dongyl@thepaper.cn)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司