- +1

《讀書》新刊 | 宋念申:“世界上最好吃的泡菜”

編者按

19世末到20世紀前期,地處帝國之間的朝鮮半島有大約六分之一到五分之一的人口被迫流散到中國、日本、中亞和美國等地,形成了“離散朝鮮人”群體。本文從反映“在日朝鮮人”生存狀態的美國電視劇《彈子球游戲》切入,結合作者在中國東北的田野調查,從微觀視角揭示小人物、個體命運與東亞近代史的關聯,個人、家庭、家族通過泡菜這一尋常物事來維系的集體記憶與身份認同,由此思索個體經驗和選擇對國家邊界塑造的意義。

“世界上最好吃的泡菜”

文 | 宋念申

(《讀書》2023年8期新刊)

二〇二二年,美國蘋果電視(AppleTV)推出了講述在日朝鮮移民經歷的電視劇《彈子球游戲》,目前已播出第一季。本季的結尾,主人公順子為了維持家庭生計,將自制泡菜用小車推著,頂著路人嫌惡的表情來到大阪的火車站。在嘈雜的人流中,她開始叫賣,聲音從膽怯羞澀,到逐漸豪氣萬丈:“您吃過朝鮮泡菜(Kimchi)嗎”“請嘗嘗泡菜”“大阪最好吃的泡菜”“城里最好吃的泡菜”,直到最后那一句:“世界上最好吃的泡菜!”攝影機的視角從順子弱小的身軀上揚,直至鳥瞰著整個火車站地區。

電視劇《彈子球游戲》劇照

《彈子球游戲》(Pachinko,又譯《柏青哥》)是韓裔美籍作家李敏金(MinJin Lee)發表于二〇一七年的英文小說。小說聚焦于一家三代人,其時間線索貫穿整個二十世紀,講述了在日朝鮮移民的煎熬、忍耐與情感。這部史詩般的作品一經問世,就得到廣泛好評,斬獲多項獎勵,許多國家很快出版了譯本。電視劇則大致對應小說的第一部分“故鄉”。

《彈子球游戲》英文版書影

二十世紀初,朝鮮被日本殖民。在釜山的一處小漁村,主人公順子和守寡的母親以開旅店維持生計。她年少聰穎,但對男女情愫懵懂無知。被一位從日本回來的朝鮮富商誘惑,順子不慎懷孕。當得知富商在日本已有家室,無意娶她,她堅決拒絕當情婦。此時,從平壤來到釜山的牧師白以撒,因病滯留在順子母親的旅店,受到母女的悉心照料。得知順子的不幸遭遇后,白以撒毅然決定娶順子為妻,并帶著她投奔在日本的哥哥一家。他們同哥哥一起,住在朝鮮勞工聚居的貧民窟。白以撒在勞工中傳播左翼思想,被日本警方逮捕入獄,哥哥也丟失工作,一家人頓時生活無著。在這個情節設定下,火車站賣泡菜的場景出現了。它象征著人物命運的轉折。

原著里,順子賣泡菜的段落,和電視劇的處理稍有不同。中文譯本如下:

……順子看著他們(指她的兒子和嫂子)走遠。他們一走出聽力范圍,順子便大叫起來:“泡菜!美味的泡菜!泡菜!美味的泡菜!太美味了!美味的泡菜!”

她覺得自己的聲音是那么熟悉,倒不是因為這是她自己的聲音,而是因為這讓她想起了她小時每次去市集的情形。一開始,她和爹爹一起去;后來,她長大了,便一個人去;再后來,她有了心上人,去市集都渴望吸引她心愛之人的目光。大嬸們叫賣的聲音始終縈繞在她的腦海中,現在,她也和她們一樣了。“泡菜!泡菜!自家做的泡菜!亞野區最美味的泡菜!比你祖母做的更美味!好吃,太好吃了!”

電視劇以視覺形式著力延展了空間——火車站、城市、世界,小說中的賣泡菜場景則追溯了時間:她的童年、少年、青春,以及過去在朝鮮的生活。在小說中,時間/歷史成為理解個人機遇最重要的舞臺。李敏金在開篇就明確表達了這層意思,她寫下的第一句話是:“歷史辜負了我們,但沒有關系。”

電視劇《彈子球游戲》劇照

“在日朝鮮人”(zainichi)這個群體在二十世紀的經歷,在小說中完整地展現在公眾面前。對于熟悉東亞近現代歷史,尤其關注朝鮮離散群體的人來說,故事的背景和線索,或許并不陌生,但小說與電視劇從微觀的視角,凝視一般歷史學者不太會注意的小人物、個體生命和日常之物,更為生動和深刻地揭示了個體命運與宏觀歷史之間的關系。

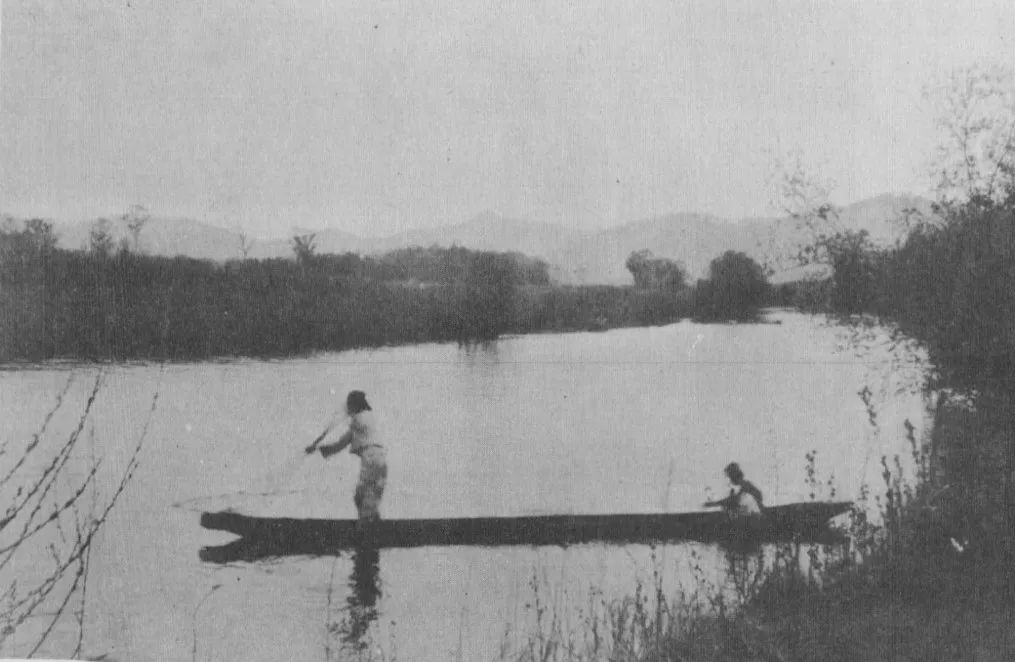

以順子為代表的在日朝鮮人,和以在日朝鮮人為代表的“離散朝鮮人”群體,是觀察東亞近現代歷史的不可或缺的視角。跳開小說的具體情節,我們需要了解發生離散的真實歷史背景。十九到二十世紀,處于帝國之間的朝鮮半島,是東亞最為動蕩的社會之一。在國內經濟政治社會危機和全球資本主義、殖民主義、帝國主義的重重擠壓下,朝鮮半島上的家庭和個人,離開故鄉,不斷流散到國外。其中最大的一群,跨過圖們江和鴨綠江,定居在中國東北。他們最初是以朝鮮北部的兩個貧困省份——咸鏡道和平安道的災民為主,本來是為求生,冒死墾種荒地。但恰好清政府在面對俄國地緣壓力時,改變實行了兩個多世紀的封禁政策,大力開發東北邊疆,這批墾民便定居下來。在經歷了從日俄戰爭到解放戰爭的一系列重大歷史變化后,留下的朝鮮人成為東北革命和建設的重要力量。這一群體逐漸發展成為中國“朝鮮族”。另外一群,沿陸路遷移到與朝鮮東北角接壤的俄羅斯,成為開發俄帝國新邊疆——沿海州的主力之一。這些朝鮮移民及其后裔,在嘗試融入俄羅斯社會的同時,也和在中國東北的朝鮮人互通聲息,保留了本民族文化。到了二十世紀三十年代,日本與蘇聯敵對,斯大林擔心在沿海州的朝鮮人為日本刺探情報,下令將他們整體遷移到中亞地區,特別是哈薩克和烏茲別克兩個蘇聯加盟共和國,他們的后代被稱為“高麗人”。

圖們江,選自《間島寫真帖》

李敏金著力表現的“在日朝鮮人”,很多是二十世紀前期,為填補日本本國勞動力缺失,而移居日本的。他們自己的土地,被日本殖民機構兼并,逐漸轉移到在朝鮮的日本移民手中,他們則來到殖民者的國度,充當廉價勞動力,忍受著非人的社會歧視和資本剝削。電視劇中,增加了原著中沒有的關東大地震情節。地震過后,在日朝鮮人被污蔑為投毒犯,遭私刑凌虐,成了災民群體中的“毒藥貓”。這段情節,是歷史上真實發生過的。另外一小群條件稍好的移民,去到美國的夏威夷以及西海岸,成為所謂“亞裔美國人”的組成部分。這部分“在美同胞”的數量,在朝鮮戰爭之后逐漸增加,主要來源于與美國建立冷戰-后冷戰同盟關系的韓國。出生于首爾的李敏金,就是幼年隨父母移民美國的。

名著《朝鮮戰爭的起源》的作者、美國歷史學家布魯斯·卡明斯(Bruce Cumings)估計:大約有11%的朝鮮人口,在“二戰”結束前離開故土。這個數字后來隨著研究的不斷深入而逐漸增加,據加拿大歷史學家施恩德(Andre Schmid)總結,目前學界的估計是在13%到20%之間。也就是說,在二十世紀前期的朝鮮,總人口的大約六分之一到五分之一——包括男女老幼——都離開了故鄉,飄散到世界各地。這在東亞國家中,恐怕是絕無僅有的。

這些全球離散的朝鮮人群體,他們的意識形態和命運遭遇各不相同。其中,有在中國東北和俄羅斯沿海州從事武裝抗日的戰士,有在中國內地奔走聯絡的獨立運動家,有去美國從事政治活動的民族主義者,也有數量眾多的、加入到日本各類殖民機構中的“合作者”(所謂“韓奸”)。而即使是反日的獨立運動人士,也有左翼、右翼、無政府主義、文化保守主義等不同思想路徑。也許其共同點,只在于對“朝鮮(韓)民族”理應擁有屬于自己的、獨立民族國家的想象。但這個國家應該是什么形態,對這群“失國之族”(stateless nation)而言,是不明確的。這也導致,當國家終于“光復”,國家旋即成為一個巨大的問題。這些人中的很大一部分,戰后回到朝鮮半島。此時的故國,卻在美國的提議下被南北分割,分別由美蘇占領。很快,冷戰陰霾籠罩東亞,本來只作為臨時受降分界線的北緯三十八度線,在朝鮮戰爭爆發后,成了兩個對立陣營的分界線,國際地緣政治斗爭,內化至半島內部。不同人物的不同選擇,進一步強化了對峙。在冷戰后期,三八線又成了兩個主權國家的國境線。家園南北分裂,認同同一個“民族”的兩個“民族國家”,卻是以對方為鏡像,完成自身合法性的構建,直至今天。

一個“民族”的兩個“民族國家”南北相望(來源:news.virginia.edu)

需要注意的是,數量更多的移民,卻并不是以上這些精英,而是像順子一樣普普通通的朝鮮人:在東北墾荒的農民、強征到日本的勞工、隨日軍侵略而流離在東亞和東南亞各地的“慰安婦”、被斯大林強行遷徙到中亞的定居者……他們顛沛的旅程,他們每一個人身上的故事,以及通過家庭、家族、親友、同鄉、同胞構筑起來的人的網絡,跨越了東亞世界幾乎所有的民族國家邊界,并且串聯起一部完整的東亞近代史。

順子和她的家庭,選擇留在了日本,成為戰后“在日朝鮮人”。和作為中國公民的“朝鮮族”不同,“在日”并不是一個內部統一的群體,而是隨著冷戰對半島的撕裂而撕裂。戰后初期,大多數在日朝鮮人,認同北部的朝鮮人民民主主義共和國。他們成立的組織“旅日朝鮮人總聯合會”,簡稱“總聯”,接受朝鮮國家的資助,興辦朝鮮子弟學校,設立銀行,出版刊物。在很長時間里,還是日朝之間的民間外交機構。他們或者無法、或者拒絕加入日本國籍,也不愿加入韓國國籍,故在當地屬無國籍人。在后冷戰時代的日本社會,“總聯”日益邊緣化。而隨著日韓建立邦交、冷戰后經濟政治天平朝南方傾斜,認同大韓民國的組織“在日本大韓民國民團”(簡稱“民團”),則獲得了更多資源和人員,對日韓關系也起到重要的作用。而冷戰到后冷戰時代,韓日右翼勢力團體之間的密切聯系,又成為二〇二二年安倍遇刺事件后,引發眾多討論的一大話題。

而無論是“總聯”還是“民團”,在日朝鮮人經營的主要產業之一,都是彈子球游戲廳。因為在民眾印象中,游戲廳總與操縱賭博、黑幫活動糾結不清,所以朝鮮人在這個產業的成功,又反過來加深了日本社會對這一邊緣群體的刻板印象。據說李敏金最初打算以《祖國》為題出版這部小說,但她在訪談中發現,自己的研究對象總是多多少少和彈子球游戲產業有聯系,便改以現在的標題。她在一次訪談中說,彈子球游戲是一種隱喻:在日朝鮮人永遠處于一種“無法贏”的狀態,不論莊家(祖國)是誰,他們都在忍耐不公的際遇,也包括“歷史”對他們的不公。

世界上大概沒有哪個移民群體,像朝鮮離散群體那樣,各自有著專屬的名稱,以各自不同的方式,維系著與故鄉以及群體之間的聯系。“在美”“在日”“朝鮮族”“高麗人”群體,又在各自定居的國度,創造出非凡的業績,在諸多領域成為引領者。從這個視角出發,二十世紀到當代的朝鮮移民群體研究,天然具備一種全球史意義。《彈子球游戲》全劇以韓語、日語和英語對話,恰好是這種跨越語言邊界的全球性的生動體現。當然,因為原著中沒有涉及朝鮮族或高麗人群體,所以這種全球性是不完整的,甚至可以說,在相當程度上顯示了美國主導下的“多元文化”圖景。即便如此,它的跨語際實踐,仍值得贊揚。也因此,它所收獲的關注、討論與喜愛,超越了美國或者韓國。

而在歷史實踐中,朝鮮移民群體所跨越的,不但是語言邊界,更是國族的邊界——既是實體意義的,也是各種社會意義的。近現代的邊界與國族,從來是相互塑成的。國家雖然主導了劃界,但在邊界因為被流動彌散的人群所跨越,因而需要重新定義的過程中,新的國家、新的民族、新的空間觀念,也由此形成。舉例來說,十九世紀朝鮮邊民越境開墾吉林邊地,本為國家法律所禁止,但恰恰因為越境的朝鮮人或主動或被動納入到新的國家之中,現代中國和現代中華民族,才得以實現、豐富了自身。

電視劇《彈子球游戲》海報(來源:douban.com)

主流的邊界研究,會強調國界對于社會和家庭的分割及連接作用。但是從微觀視角審視,有些時候,家庭、個人也在不斷定義著國家邊界的意義。比如中國朝鮮族群體,他們選擇跨過還是不跨過邊界,其實也塑造了中朝邊界的某種社會性。個人、家庭、家族,在面對邊界的時候,不是全然被動無助的,他們也有自己強烈的主觀選擇。人在邊界面前的能動性,使得同樣一條邊界,在不同時代背景和不同人物面前,呈現了更為復雜、靈活、多變的樣貌。分割與連接,可以是由人的主動性塑造的。如果把對移民群體的認知,從國家層面“降低”到個人和家庭的層面,就可發現:日常生活中,有活的歷史,那常常是檔案資料或者官方文獻中不太會記錄的“人間”場景。正是這些不起眼的瑣事、細節,構成人類記憶網絡中最深摯,也最生動的節點。就好像《彈子球游戲》中順子來到火車站叫賣泡菜。

看到電視劇結尾的這一場景,我立刻聯想到在沈陽的朝鮮族社區做田野調查時,看到的熱鬧非凡的朝鮮小菜市場,了解到的各色人物的經歷。仍然健在的老一輩朝鮮族,很多人還記得自己或者長輩是乘坐火車,從朝鮮半島來到東北的。城市朝鮮族社區的形成,與火車站相關——比如沈陽的西塔朝鮮族社區,就毗鄰當年南滿鐵路奉天驛,也就是今天的沈陽南站。這是他們最初落腳的地方,后來便逐漸積聚起一個小移民社會,在一九四九年后更擴大為城內最大的朝鮮族社區。在改革開放初期,不少朝鮮族開始個體經營,他們和順子一樣,推著堆滿朝鮮泡菜的小車,到他們當年落腳的車站附近叫賣。泡菜寄托了這些個體對家庭的責任和對未來的冀望。

西塔民族風情街

和《阿里郎》、尚帽舞一樣,泡菜大概早已成為朝鮮文化的全球性標記。在美國教書時,一位韓國學生告訴我,他每個月都要父母從韓國寄泡菜過來。他們這批小留學生,很少買本地韓國超市里賣的泡菜,因為吃不慣。似乎每個人,都只認自己媽媽做的味道。當時聽到這個事,驚訝之余又覺得新鮮。

在沈陽西塔社區,當地最早的幾幢民用住宅樓,是二十世紀七十年代建起來的。人們管它叫“平壤樓”,或是“平安樓”。據說那是市政府為了照顧朝鮮族同胞,仿照當時平壤的樓房樣式建造的新式居民住宅。樓房三面圍起,每家進門就有炕,完全按照朝鮮族生活習慣設計。最重要的,還有儲存白菜的地窖。一到冬天,朝鮮族居民全家出動,買白菜,然后腌制泡菜。一個五口之家,一冬天要做兩千多斤大白菜。長輩寫下配料,兒孫們負責采買,每家每戶都要準備大量的辣椒、蒜、酒和白糖。雖然配料大致相似,但各家有各家的做法,味道也不太一樣。那段日子,人手多的家庭最讓人羨慕,干起活來又快又好,鄰里之間也會互相幫忙,趕在冬天到來之前,把泡菜腌制在大缸中,放入地窖。

清初四塔之一西塔,位于沈陽市西塔街道。時至今日,西塔已成為娛樂消費區,但仍以朝鮮族特色而聞名

很可惜,隨著城市的擴建改造,這些烙有社會主義時代印記的老住宅已然不存,連圖像資料都難以找到。我只能憑借訪談記錄,想象那樣的場景:男女老幼圍在裝滿白菜的盆和缸子邊忙碌,把紅紅的辣椒面抹在白色的菜葉子上,鮮艷又明亮。整個樓道中,彌漫著揮之不去的大蒜、辣椒和其他香料的味道。相同的忙碌在春天會再來一次,那時候冬儲的泡菜吃完,各家各戶都要趕緊把儲菜的大缸拿出來清洗,否則味道就會很難散發干凈。聽老人們說,如果聞到誰家的缸有味兒,就說明那家人懶惰。這樣的故事很微小,卻有著不凡的意義。它是中國城市朝鮮族重要的集體記憶,也深刻影響著朝鮮族身份的形成。

西塔位于今天沈陽市的核心地帶,自二十世紀九十年代以來,成為一個著名的娛樂消費區。但在燈紅酒綠的大街側面,隱藏著一條小巷,是所有朝鮮族,也包括漢族,都會去采買泡菜的地方。我每次去做田野調查,都會流連于此,這條擁擠的巷子里,排列著各式各樣的小吃和作料,有打糕、醬菜、花生,也有現磨的辣椒面、自制的米酒,以及冷面。巷子中永遠混雜著泡菜、辣椒、桔梗、米酒……的濃郁的味道。朝鮮族朋友說,現在沒時間自己做泡菜了,常常會到這里來買,至少味道比超市的正宗。

沈陽西塔街夜景

新世紀初的一段時間,社區的人口結構發生了顯著變化。其活躍的商業氛圍,吸引了大量外省朝鮮族、漢族前來尋找機會。也一度有多達數千名的韓國人,以及數量不小的朝鮮人和日本人長期居住。當地政府為招商引資,曾著力以“北方小首爾”“韓國城”的品牌打造此社區。但是,它當然不是“韓國城”——這個帶著鮮明后冷戰和新自由主義特色的稱呼,抹殺了這個中國朝鮮族空間近百年來的生成、發展和演變。其中,有那么多關于邊界、故鄉、家庭和鄰里的故事,需要認真地講述。

歷史與生活,總是需要被書寫才能被記憶。而歷史學者們的書寫,又總是受到材料的限制。我們都知道,傳統意義的史料中,沒有多少是關于普通人的生命,也沒有多少記錄著個體的生命體驗。比如,哪些官方檔案中,能有關于泡菜的記憶、意味,和它連接起的跨越邊界的聯結?我們當然可以使用口述史料——這也是我本人在寫作時非常倚重的材料,可是當我們把口述內容轉化成歷史書寫,又面臨著很多困難的取舍,比如:什么樣的內容才能成為有解釋力的“歷史敘事”,而不是淪為瑣碎、平淡的個人經驗?如何表現這些微觀事物的味道、質感,和凝聚在其中的厚重的生活體驗?當歷史學家們開始講述個人的故事,他如何面對歷史碎片化的批評?

在這方面,小說和影視作品,用某種程度的虛構,呈現出更為深刻的真實,既突破了歷史書寫的樊籬,同時也給歷史研究提供了借鑒,揭示出宏大敘事與個體經驗之間,并不是相互排斥、相互對立的關系。從這個角度說,《彈子球游戲》中表現的離散朝鮮人的歷程,就是一部真正打動人心的歷史敘事。它的關鍵,并不僅僅是關注了所謂跨邊界的邊緣群體,而是把連貫的、從殖民到后冷戰時代的歷史洪流,折射在細微的生活經驗上。泡菜,就是折射這種大時代、大背景的微小的棱鏡。我希望歷史學家們也可以寫出“世界上最好吃的泡菜”,在那個時候,也許歷史才不會“辜負我們”。

(《柏青哥》,[美]李敏金著,劉勇軍譯,江蘇鳳凰文藝出版社二〇一九年版)

* 文中圖片均來源于網絡

* 文中圖片未注明來源均為作者提供

原標題:《《讀書》新刊 | 宋念申:“世界上最好吃的泡菜”》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司