- +1

藝術開卷|從史前玉器陶器,看藝術與物性

什么是“物性”?

在最新出版的“中國材質藝術”叢書第一輯《藝術與物性》中,美術史家、美國國家文理學院終身院士巫鴻與海外學者林偉正、劉禮紅等專題分析了中國藝術中的玉器、陶器、銅像、石雕、玻璃、瓷器及當代藝術中的“材質藝術”潮流。

《“材質”與中國藝術的起源》探討材質概念的最初發生,并由此追溯中國藝術的萌生。在作者看來,精心雕琢的玉器和具有特殊材質的“蛋殼陶”標志了一種特殊審美的產生,用來制作它們的物質并不是實用意義上的材料,而是具有社會、政治和審美意義的特殊材質,由此開啟了中國美術中的一個漫長傳統。

商代白陶器 華盛頓弗利爾美術館藏

“材料”是人類用來制作任何物件和建筑的物質。如果制作的是實用性或基本為實用性的工具、器物和建筑物的話,對材料的選擇和開發不論是石頭、木材、陶土還是合金、塑料、混凝土也將主要致力于滿足其實用性的目的。對實用材料的開發既是人類生存和發展的基礎,也是許多現代理論和學科的思考對象。比如考古學和歷史學中的“三時代體系”,根據制作工具和武器的物質材料,把人類的早期歷史劃分為石器時代、青銅時代和鐵器時代,其核心是人類生產力的不斷進步和征服自然界能力的逐漸強化。“材料學”是工業革命后出現的重要應用科學之一,所研究的是現代材料,從冶金、塑膠到半導體和生物材料等的成分、性質和革新。在所有這些情況下,人們根據產品的實用價值對材料進行衡量取舍,他們所考慮的不是材料本身含有的社會、政治和審美的意義。

也正是在這個節點上,我們需要建立一個實用材料之外的材料范疇,即本輯定義的“材質”。這是因為人類制作的物件和建筑并不都具有實用性,或主要以實用性為目的。一大類例子是各種類型的紀念碑(如人民英雄紀念碑、華盛頓紀念碑和林肯紀念堂等),其首要目的是承載歷史紀念性和象征意義,而非發揮建筑物的實際使用功能。更大一類例證是為了滿足人們審美和精神需要而制作的藝術品,其價值體現在精神層面而非物質層面上。用以制作這些“特殊物品”的材料也不僅僅在于其物質性能,更在于它們往往可以引起特殊的感知和感悟,以滿足對美的追求和其他的精神需求。這種超實用的性能構成了這些材料在意識形態和審美層次上的“質量”或“質性”(quality)。英國啟蒙哲學家約翰·洛克認為“質量”的意義不僅在于物質本身,也包含了感覺和感知的層次,具有“主體在頭腦中產生思想的力量”【注1:John Locke(約翰· 洛克) and P. H. Nidditch(P.H.尼迪奇), An Essay Concerning Human Understanding(《人類理解論》), Oxford: Clarendon Press, 1979.】。這一概念隨即成為現代哲學家思考“質量”的基礎,將其看作是人對物質特性的感知,而感知總是發生在具體的社會和文化環境中,因此含有特殊的歷史性。本輯推出的“材質”概念即由此而來:這個詞由“材”與“質”兩個語素構成,同時指涉材料的物理特征和“質量”(或“質性”)。在藝術史分析中,“材質”指的是用以制作藝術品和象征性建筑,具有社會、政治和審美意義的特殊材料。這些材料中,一些來源于自然的稀有物質,通過人為的選擇和加工顯示出特殊的材質特性;另一些則是人類的發明創造,以技術手段把自然物質改造為具有特殊性格的材質。兩種情況都顯示出把材料轉化為材質的過程,因此都具有藝術創造的內涵。

在中國歷史上,這一轉化過程發生于新石器時代。根據考古發掘,中國新石器時期開始于公元前7000年之前,持續了大約五千年之久。在這個巨大的時間跨度中,人類的生活條件、社會組織和思想意識都發生了重要的變化。在技術領域中,最重要的變化是人們掌握了制作復雜石器和陶器的方法。技術的進步引起經濟生活以及人們對自然態度的改變他們變得更加主動和富有創造力。不再滿足于舊石器時代人類依賴于自然的被動狀態,他們更主動地征服自然,馴養了家畜,培育了糧食和蔬菜,設計并生產了眾多的手工制品,人類的創造物被看作高于自然的給予。隨之出現的是社會財富的積累、貧富之間的分化以及特權觀念的形成,均由大量考古材料得到證明。所有這些發展都導致一些“特殊物品”的產生,集中體現為特別設計制作的陶器和玉石雕刻。在以往的藝術史和考古學研究中,這兩種物品常被劃入各自為政的獨立領域,以探討其類型和風格的發展。這種隔絕性的研究方法忽略了二者共同的經濟和社會背景,以及美學和意識形態上的相通之處。如下文所述,二者最重要的共同之處即為共享其“材質”概念:用來制作它們的物質并不是單純實用意義上的材料,而是具有社會、政治和審美意義的特殊材質。

藝術人類學家艾倫·迪薩納亞克(Ellen Dissanayake)在《何為藝術的目的?》(What is Art for? )一書中提出,藝術創造的一個重要因素是對“特殊物品”的欲望。她寫道:

“制作本身既不是創造特殊物品也不是創造藝術,一個片狀石器只不過是一個片狀石器,除非利用某些手段使它變得特殊。使其特殊的手段可以是投入比正常需要更多的加工時間,也可以是把石料中隱藏的生物化石磨出來,以增加物品的吸引力。一個純粹功能性的碗或許在我們的眼中并不難看,但由于它沒有被特殊化,因此并不是藝術產物。一旦這只碗被刻槽、彩繪或經其他非實用目的的處理,其制造者便開始展示出一種藝術行為。”【注2: E.Dissanayak(e 艾倫 ·迪薩納亞克), What is Art for?( 《何為藝術的目的?》), Seattle and London: University of Washington Press, 1988, p.29.】

根據這一觀點,藝術的產生也就是對“特殊物件”的制作如具有特殊顏色、形狀和技術含量的陶器和玉器。因此這些特殊器物的出現標志了藝術行為在中國文明中的產生。

東周時期的思想家和禮學家發展出一套對人造器物的分類和闡釋系統,把含有特殊社會價值、用于禮儀活動的物件稱為“禮器”,與實際生活中使用的“用器”相對。但僅僅根據器物功能,將禮器定義為禮儀中“使用”的器物就過于簡單了,其原因在于這個分類系統不但在功能意義上使用“禮器”這個詞,而且在象征性和形而上的層面上闡釋這個概念。在后一種意義上,禮器被定義為能夠“藏禮”的物件,其本質是對社會概念和政治原則的“內化”。如《左傳·成公二年》說:“唯器與名,不可以假人,君之所司也。名以出信,信以守器,器以藏禮,禮以行義,義以生利,利以平民,政之大節也。”《禮記·樂記》說:“簠簋俎豆,制度文章,禮之器也。”

因此,如果我們希望理解中國藝術的產生和早期發展,我們就必須了解社會概念和政治原則如何通過禮器轉化為視覺形式,以及“材質”在這種轉化中起到的作用。更具體地說,我們需要通過個案分析理解“特殊物件”的語匯、功能、意義以及美學素質:它們有何種體質上和視覺上的特征?它們對其定制者和使用者來說有什么意義?它們如何輔助社會和宗教行為?又如何表達當時的思想意識?為了回答這些問題,下文對從公元前4000年到公元前2000年出現的特殊陶器和玉石器進行簡要分析,進而思考這一早期“材質藝術”傳統對以后藝術發展的影響。

“玉兵”的含義

公元1世紀,袁康在其《越絕書》中說:“軒轅、神農、赫胥之時,以石為兵,斷樹木為宮室,死而龍臧,夫神圣主使然。至黃帝之時,以玉為兵,以伐樹木為宮室,鑿地。夫玉,亦神物也,又遇圣主使然,死而龍臧。”根據這個說法,一些學者(包括筆者)提出中國古代曾經存在過一個“玉器時代”,但另一些學者則認為這種建立在傳統文獻上的提法不夠科學。本文不介入這個爭論,而是希望強調以上引文揭示了一個重要觀點,即“石兵”和“玉兵”被看作是中國文化發展進程中的兩個接續時期的物質表征。以現代語言說,“石兵”代表了等級制和國家機器產生前的“三皇”時代,而“玉兵”則是由“垂衣裳而天下治”的黃帝發明,代表了“五帝”時期發生的國家政權和禮樂制度。【注3:這一歷史觀念在東漢時期盛行,見筆者在《武梁祠:中國古代畫像藝術的思想性》中的討論。北京:生活· 讀書· 新知三聯書店,2018年,第174―184頁。】

這一由石到玉的演進已被多年的考古工作證實:打制和磨制的石器是舊石器時代以來漫長時期中的主要生產工具,但以美麗堅硬的玉料制作的器物只集中出現在新石器晚期。袁康正確地使用了“斷樹木為宮室”一語形容“石兵”的工具性和實用性,但他以同樣詞語形容“玉兵”則是錯誤的,因為史前玉器的主要目的并不在于促進生產而在于“藏禮”,以其特殊的材質和視覺效應體現社會與宗教性能。

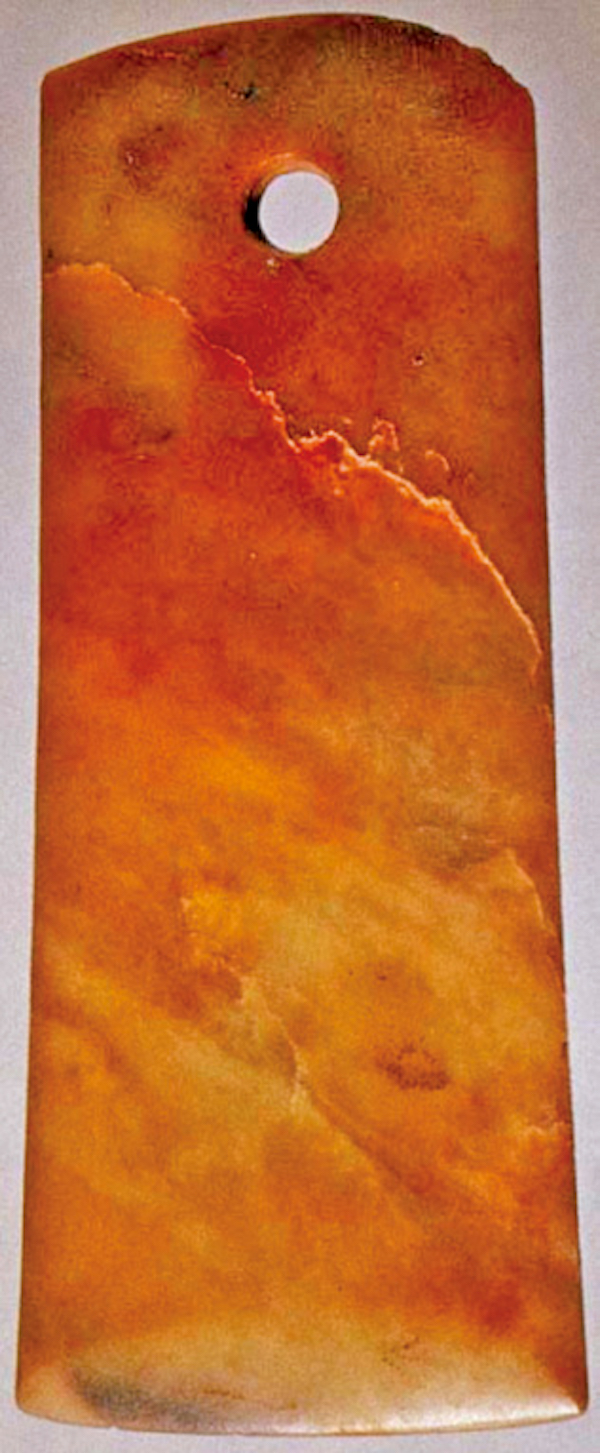

圖1a 大汶口文化石斧

這種特殊的玉石器物首先表現為對“低廉”生產用具和日用裝飾品的“昂貴”模仿。“昂貴”一詞既表示玉材的稀少和珍貴,也意味玉器制作需要的專門化工藝和大量工時。這類作品的早期代表是出現于大汶口文化中的玉斧(圖1a)。它的整體形狀呈長方狀,一端穿孔,與同一遺址出土的石斧幾無差異(圖1b)。這種以材料置換的觀念制作出的“昂貴”模仿品,引發出一個令人深思的問題:石斧使用的是尋常石材,需要相對說來較少的時間和勞力就可制造,然而雕鑿并打磨一件玉斧卻需要極其耐心和繁復的工作。由于玉石的超高硬度,其切割和造型不能依靠制造石器的方法,而需要以解玉砂為介質費工費力地琢制研磨。即使如大汶口玉斧這樣一件造型簡單的制品,也要經過選料、粗胚、成型、打磨、鉆孔、拋光等工序,至少需要數月才能完成。我們因此必須發問,是什么原因使大汶口人制造了這種外形上類似石器,但卻需要花費百倍人力的玉斧?

圖1b 大汶口文化玉斧

玉斧作為“特殊物品”的奧秘,在于它們模仿石質器物但并不完全復制它們。中國古人所說的“玉”是美石的總稱,包括現代礦物學上的透閃石、蛇紋石、石英、瑪瑙、玉髓、煤精等。玉從石來,美麗的玉石在通常情況下被粗糙的石璞掩蓋,必須將之開發出來才顯現出晶瑩的質地和美麗的色彩,因此作為“材質”的玉料已經是人的創造。造型精確、打磨光滑的玉器色彩豐富,反射著多變的光澤。它既細膩滑潤又堅硬剛強,給人以感性的愉悅也就是洛克所說的在感覺和感知的層次上發揮作用。玉斧與石斧的關系因此被賦予象征性和“辯術”(rhetorical)的性質:它看似普通物件,但材料卻不尋常。對于深諳雕琢玉石之難的當時人而言,這意味著在這個小小物件里凝聚著驚人的勞力和技術知識,它也由此象征著其所有者控制與浪費大量人力和技術資源的能力。通過它的簡潔形狀和珍貴材質,玉斧由此成為“權力”的實物象征。

圖2a 大汶口文化墓地中陪葬品豐富的大墓

絕非偶然的是,在這種特殊物件或早期“藝術品”出現的同時,中國大陸東海岸的人類社會發生了深刻的變化。正是在大汶口時期,貧富分化以及特權觀念開始形成。社會中兩極分化的現象在大汶口文化的墓葬中有著最清楚的反映:大多數墓葬沒有隨葬品或只有簡陋的隨葬品,而一小部分墳墓卻陪葬了數以百計的精美器物(圖2a、圖2b)。無一例外,所有玉雕器物都是在最富有的墓葬中發現的圖2a所示的大型墓葬中,一件玉斧出現在男性死者手邊,原來應作為權力的象征被他握在手中)。這些考古發掘證實的是一個尋找特權象征的歷史階段,而玉器成為這種象征物的最佳媒介。在這個意義上,形態相似但材質不同的大汶口石斧和玉斧見證的,正是上文談到的“禮器”和“用器”的區分,在大汶口文化內部構成一個象征性的物質系統(圖1a、圖1b)。

圖2b 大汶口文化墓地中沒有陪葬品的小墓

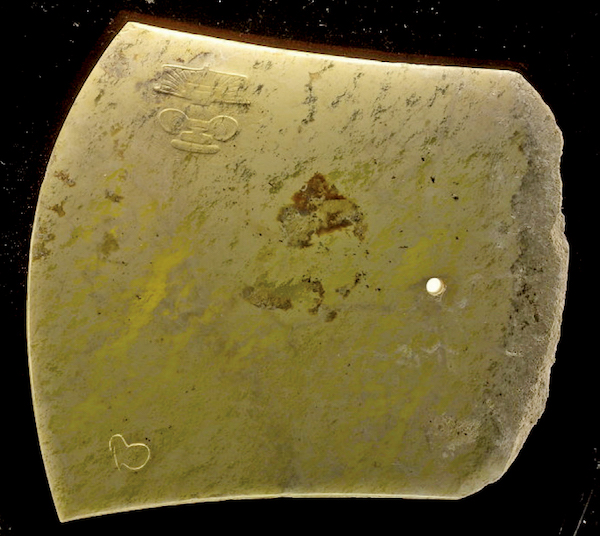

一旦“材質藝術”脫離了實用性器物,它也就擺脫了實用性器物的規律而跟隨自己的邏輯發展。大汶口文化只是制作玉器的諸多史前文化中的一個。根據考古學家的觀察,在公元前4000年至公元前3000年之間,中國大陸東部地區形成了北(紅山系)、中(大汶口、龍山系)、南(良渚系)三大玉器文化系統。每個地區里的玉器都有不同特點,但都屬于“材質藝術”的基本范疇。長江下游地區的良渚文化玉雕代表了大汶口玉器的進一步發展。與大汶口玉器有別,良渚玉器并不直接模仿石質器物。如江蘇寺墩的一個大墓中出土了包括二十四件璧、十四件斧和三件琮在內的五十余件玉雕(圖3),均離開了實用石器的原型。璧可能由早期環飾發展而來,但此時變得大而重,完全失去了實際裝飾品的功能。同樣,良渚玉斧比大汶口玉斧體積大得多,但又很薄,進一步夸張了非實用的性質(圖4)。這兩種玉器可以被看作是“模仿性”玉器的第二代產物:它們的類型特點仍指示出與工具或裝飾品的原始聯系,但其非實用的特征在材料和造型兩方面被強調出來。

圖3 江蘇武進寺墩良渚文化“玉斂葬”

圖4 帶有“族徽”的良渚玉斧,反山大墓出土

良渚玉器的另兩個發展是“非模仿性”禮器的發明和刻劃圖形的出現。與玉璧和玉斧不同,良渚文化遺址中出土的大量的“琮”并不基于任何工具或裝飾品原型,也不具有任何實際用途,而很可能是作為禮儀用具專門設計出來的(圖5)。大汶口玉器均為素面,但良渚玉器則帶有兩類表面刻劃圖像和符號,筆者將之稱為“象征性裝飾”(symbolic decoration)和“徽識”(emblem)。【注4:詳細討論見拙著《中國古代美術和建筑中的“紀念碑性”》,上海:上海人民出版社,2009年,第34―52頁。】

圖5 良渚文化玉琮

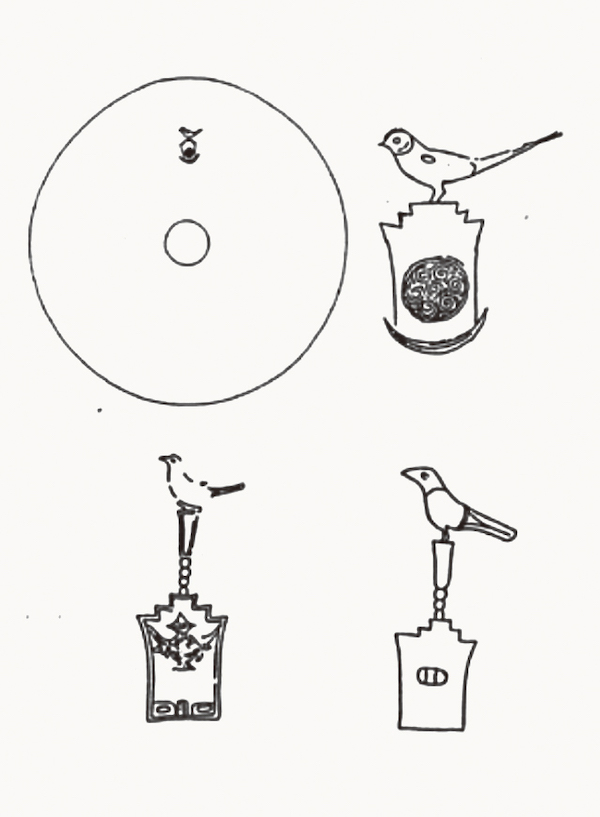

前者以重復出現在玉琮上的“獸面”題材為代表,一雙圓眼下面的短橫線可能代表鼻子或嘴,眼睛上面的平行線刻或許表示冠帽(圖6)。琮表面通常劃分成橫向裝飾帶,每一裝飾帶內包含四個相同的獸面,各以琮的一角為中心。這種表面雕刻根據器物的形狀而設計,我們因此可以將之稱為“裝飾”。但另一方面,獸面的構成和正面角度說明它們不僅僅是純粹的抽象圖案,這個位于視覺中心的超自然形象很可能表現了某種宗教偶像。與浮雕或透雕的獸面相反,良渚玉器上的另一類刻劃總是以陰線勾勒并通常尺寸很小,有時微小得難以辨認,因此不含裝飾功能。圖像中的形象具有很高的重復性,經常包含太陽、鳥和山形祭壇這三個因素,其中的鳥形總是以側面剪影的形式出現(圖7)。

圖6 良渚文化玉琮上的“獸面”紋裝飾:(a)獸面正面

圖6 良渚文化玉琮上的“獸面”紋裝飾:(b)獸面側面

所有這些特點都把這類刻劃圖像確定為“圖形徽識”。正如弗里森(V.Friesen)從符號學角度所解釋的:“徽識所指的是有直接的言語詮釋或字典定義的非語言行為。其意義為一群、一個階層和一個文化的所有成員所熟知。”【注5: V. Friesen(華萊士 · 弗里森),“ The Repertoire of Nonverbal Behavior: Categories, Origins, Usage, and Coding” (《非語言行為匯編:類別、起源、用法和編碼》), Semiotica , 1969, p.1.】古代文獻《禹貢》中說東南沿海一帶的古人被稱為“陽鳥”,或可解釋這些圖形徽識的含義。

圖7 良渚文化玉器上刻畫的“圖形徽識”及線描圖

圖7 良渚文化玉器上刻畫的“圖形徽識”的線描圖

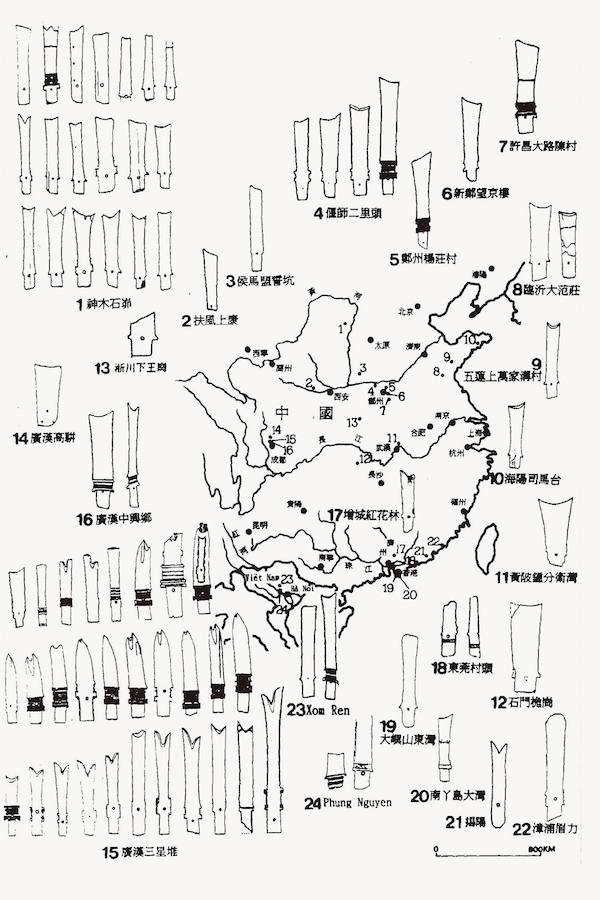

考古資料顯示從公元前3000年到公元前2500年左右,以良渚玉器為代表的東方玉器文化向內陸地區進行了強力滲透,琮和璧等玉禮器隨之出現在包括黃河、淮河、長江、珠江流域的大半個中國。到了龍山晚期和二里頭文化時期,即公元前2500年至公元前2000年左右,以玉器為代表的早期材質藝術進行了又一次重大擴張,以牙璋為表征的玉禮器,伴隨文化交流,在各地大量出現,其分布大致標識出早期中華文明的地域。(圖8)

圖8 牙璋分布圖,據鄧聰《 香港大灣出土商代牙璋串飾初論》,《文物》 1994年第12期

陶器的轉化

《太平御覽》引《周書》曰:“神農耕而作陶。”這雖然是古代傳說,但現代考古學和人類學證明陶器的發明確實是人類歷史進入新石器時期的主要標志之一。陶器或稱“瓦器”,是以黏土為原料、和水捏塑或輪制成型、燒制而成可以使用的器具。多種陶器類型在新石器時代早期至中期的漫長歲月里被創造出來,以適應炊煮、飲食、儲存等各種生活需要,有的并繪以裝飾圖案以增其美觀。但只是在新石器時代晚期的一些特定地區的陶器產品中,我們才發現了從“材料”到“材質”的轉化,但采取了與玉器不同的路徑。與稀少而堅硬的玉料不同,陶土本身并不具有特殊的材料屬性,將陶器轉化為權力象征和材質藝術品,陶工必須發展出特殊的工藝技術對陶土質料進行轉化,賦予它以不同凡響的細度、色彩、質感、光澤和塑造特殊形狀的可能性。

大汶口文化中晚期制作的精美白陶器,可說是早期“材質藝術”的另一種代表作品。這個位于山東半島的新石器文化持續了近兩千年之久(約公元前4200年―公元前2500年),早期的大汶口陶器制品以砂質和泥質紅陶為主,也有不同色澤的灰陶和黑灰陶。較晚出現的白陶器以特選的含有大量氧化鋁的瓷土制成,這種黏度極高的材料使得制作者得以設計和制作出器型極為復雜的非實用器物。如大汶口遺址出土的一只白陶鬶,有著尖細的三足,弧形的把手,器口上部覆以一個鏤空的“帽形”裝飾(圖9)。其復雜的外形使之看上去不像是用陶土制造的,器皿厚度的銳減進而強調出器皿的脆弱性和珍貴性。這無疑是一件非實用的禮器。

筆者被告知說要想握住手柄舉起這件鬶幾乎是不可能的事:哪怕僅僅裝了一半水,扁薄的手柄也會頃刻斷裂。

圖9 大汶口文化白陶鬶

筆者在以往的寫作中通過分析這只鬶的造型設計,指出它顯示了設計者有意拒絕日常功能的意圖。從“材質”的角度看,這個器物在原料、色彩和表面質感諸方面也都反映出與日常用器的有意分離。這一傾向在隨后的山東龍山文化中達到頂點,以器壁極薄的黑陶“蛋殼陶器”代表了當時陶器制造的最高水平(圖10)。

圖10 山東龍山文化黑陶“蛋殼陶器”

這些器物所用的陶土顆粒極細,四千多年以前沒有絲網的先民使用何種工具過濾黏土以獲得這種細膩陶土,現在仍是一個謎。“蛋殼陶”的胎體表面經過仔細打磨,使器表熠熠發光。這些陶器細密堅硬、質地堅硬,幾乎沒有滲水率,說明陶窯的溫度應達到1000攝氏度左右而且具有穩定的控制。表里如一的黑色應是在窯溫達到一定程度后做封窯處理,使窯內濃煙的碳粒滲入灼熱坯體造成的結果。(據介紹,直至今日,山東臨沂市莒南縣薛家窯仍然通過燃燒松枝后封窯處理,以燒造黑陶制品。)經過這些工藝處理的“蛋殼陶”具有“黑如漆、亮如鏡、薄如紙、硬如瓷”的特點,以其材質而非裝飾紋樣指示出這類器物的特殊功能和象征意義。考古學家吳汝祚通過分析這些器物和它們的出土環境,總結出以下四個規律:1.這些特殊陶器只出土于墓葬,而不見于居址中;2.它們只見于隨葬品豐富的墓葬,而不見于小型甚至中型墓葬;3.在墓葬中這些器物被放置在死者身旁,與日用器皿分開,但與玉鏟等其他禮儀象征物成為一組;4.從其特殊的形狀和極薄的器壁來看,這些極其輕薄的器物不可能用于日常生活。【注6:吳汝祚:《從黑陶杯看大汶口―龍山文化發展的階段性及其中心范圍》,蘇秉琦編《考古學文化論集》,第二輯,1989年。】所有這些特征都證明這些特殊陶器是當時的“禮器”,它們代表的是社會的發展和早期材質藝術的輝煌成就。

“中國材質藝術”叢書第一輯《藝術與物性》,巫鴻 編著,上海書畫出版社

目錄頁

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司