- +1

申論|從人口特征看上海住房需求變化趨勢及對策

住房需求是住房市場發展的核心問題,而人口是住房需求的直接來源,是決定住房需求規模和結構的重要因素。有必要從人口普查數據入手,基于人口總量和結構特征,分析上海住房需求的變化趨勢,并提出政策性建議,為促進今后上海住房市場平穩健康發展提供研究依據。

一、住房需求總量的趨勢判斷

(一)住房增量需求將大幅減小

第七次全國人口普查數據顯示,2020年11月1日零時上海常住人口總量達到2487.09萬人,比2010年增長了185.17萬人,增長率僅為8.04%,增幅遠小于上個10年的40.3%。常住人口家庭戶總戶數為964.46萬戶,比2010年增長了139.13萬戶,增長率為16.86%,遠小于上個10年的55.75%。從家庭戶規模看,2020年上海家庭戶戶均人口為2.32人,比2010年減少0.18人,一人戶和二人戶的占比由2010年的53.88%增加至2020年的62.92%。從家庭戶類別看,一代戶由2010年的49.92%增加至2020年的59.25%。可見,上海常住人口總量規模和家庭戶數的增速均大幅下降,受生活觀念、居住方式改變,以及離婚等因素的影響,家庭戶規模不斷減小,由分戶帶來的住房增量需求仍存在,但住房增量需求總體呈明顯的下降趨勢。

(二)非戶籍長期居住需求凸顯

2020年上海非戶籍常住人口達1047.97萬人,較2010年增加150.27萬人,人口增量中的81.15%來自非戶籍流入。具體來看,2020年來滬不到3年的非戶籍人口為352.83萬,占非戶籍總人口的33.67%,較2010年減少72.1萬;而來滬5年及以上的非戶籍人口為517.47萬,占非戶籍總人口的比例達49.38%,較2010年增加217.08萬。可以看出,上海作為人口凈流入超大城市,非戶籍人口遷入趨勢減緩,而來滬超過5年的非戶籍人口出現大幅上升,長期居住需求較2010年增加70%以上。由于非戶籍人口購買力相差很大,住房需求較多元,一部分表現為首次置業需求,而新就業青年人,以及從事制造業和較低層次服務業的外來人口等群體,則更傾向于租住房屋。

(三)青年人首次置業需求增加

從不同年齡階段人口變動情況看,上海20~34歲人口比例變動系數[(2020年20~34歲人口/2020年總人口):(2010年20~34歲人口/2010年總人口)]為1.39,35~64歲人口比例變動系數為0.86。從16個區20~34歲人口增加值看,除崇明人口減少14.93%以外,其他區均呈增長態勢,特別是黃浦、寶山和嘉定,增加值超過75%。國際經驗表明,購房年齡人口主要集中在20~64歲,其中20~34歲以首次置業為主,35~64歲以改善型需求為主。因此,人口變動帶來首次置業增量需求,且黃浦、寶山、嘉定等區的首次置業需求增加較多。然而,人口變動帶來的改善型需求并不明顯。

(四)人口性別比失衡或將加大家庭購房壓力

人口性別比(以女性為100,男性對女性的比例)的正常范圍在102~107之間,而2020年上海常住人口性別比為107.33(女=100),高于全國平均水平(104.8),且比2010年提高了1.14個百分點。這主要是受不斷提高的非戶籍人口性別比的影響。2020年上海非戶籍人口占比為42.14%,比2010年增加3.14個百分點,性別比為123.42,比2010年提高4.72個百分點。值得注意的是,2020年上海15歲以上人口中未婚人口性別比高達133.83。有學者認為(王臨風等,2018),性別比提高會顯著降低男性的婚姻議價能力,從而導致婚姻擠壓現象。由于男性承擔了更多購買婚房的責任,高性別比的婚姻擠壓現象會在一定程度上促進房價上漲,且對高房價城市的作用更大,進而加大家庭購房壓力和婚育負擔(李斌等,2022)。

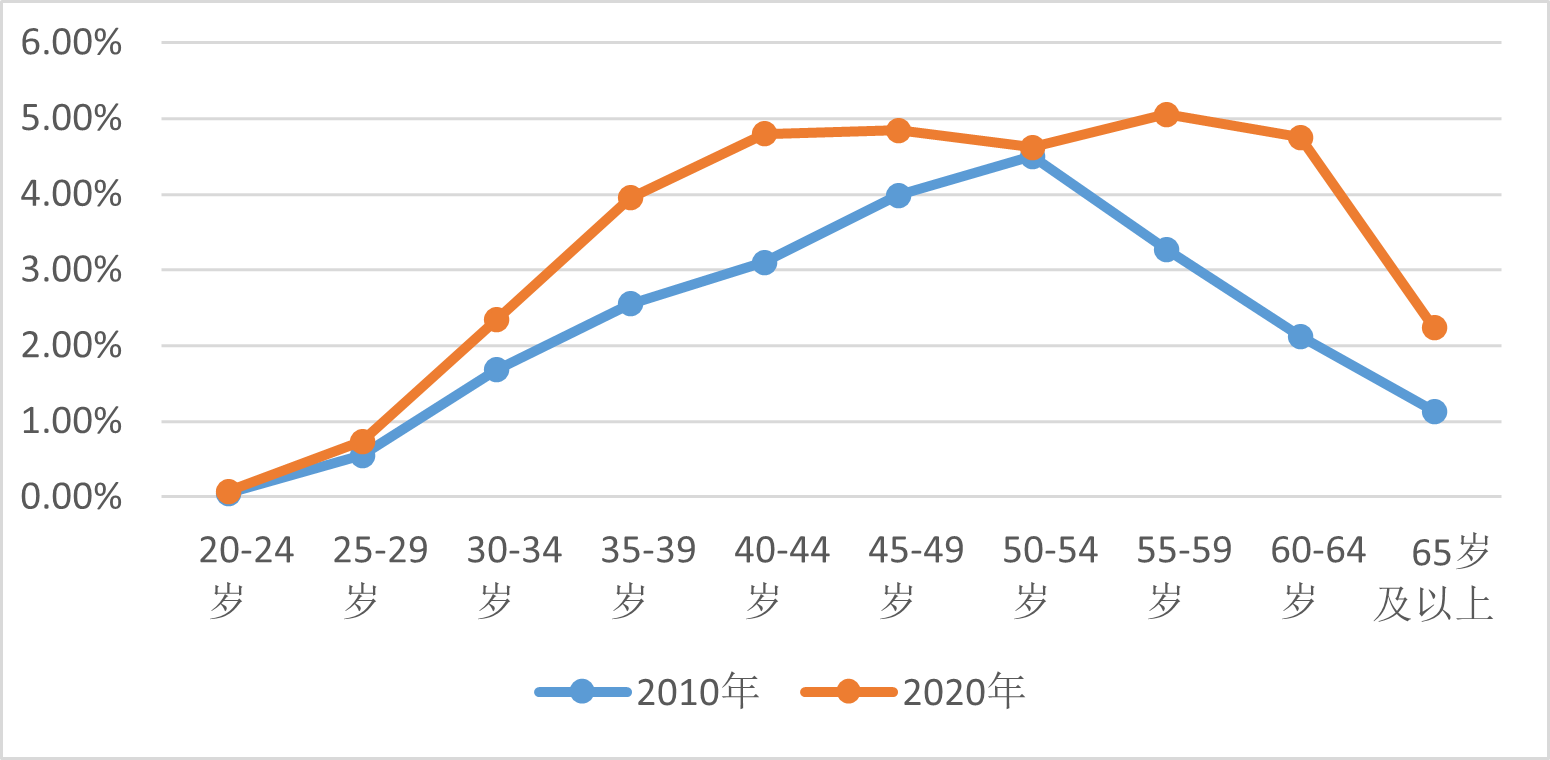

(五)離婚率升高對住房需求產生長期影響

離婚后其中一方會搬離原住所,但由于時間和經濟能力有限,傾向于選擇和親戚朋友同住,短期內由離婚引發的住房需求并不明顯,幾年后才會顯現(張鴻琴、王拉娣,2020)。2020年上海15歲以上人口中離婚人口占比為3.08%,比2010年增長1.09個百分點,其中40~64歲離婚人口占比較高,均在4.6%以上,相較2010年有較大提高(圖1)。隨著離婚率的攀升,上海由離婚造成的家庭解體和家庭數目增加幅度呈上升趨勢。研究表明(Dieleman & Schouw,1989),離婚人群在短期內更多表現為急迫的租賃需求,大約65%的離婚人群在6~7年后將會重組家庭,引發新的購房需求,而剩下30%~35%的離婚人群的購房需求將在更長時間內逐步釋放。

圖1 2020年上海15歲以上人口中離婚人口占比

二、住房需求的空間特征分析

(一)住房需求空間分布不斷優化

上海常住人口的空間分布呈由中心城區向郊區擴散趨勢。從各區人口總量看,相較于2010年,2020年常住人口增長率排名前3位的嘉定、松江和青浦等區分別高達24.68%、20.68%和17.61%。從人口密度看,各區落差進一步減小,中心城區尤其是虹口區(2020年為3.29萬人/平方公里,比2010年減少0.41萬人/平方公里)和靜安區(2020年為2.64萬人/平方公里,比2010年減少2.75萬人/平方公里)人口密度下降明顯;除崇明以外,近郊區和遠郊區人口密度持續增長,其中嘉定和松江人口密度增長較快,分別為24.7%和20.7%。隨著上海中心城區住房資源趨向飽和,城市公共交通體系日益完善,公共服務更加均衡,產業布局不斷調整,常住人口由中心城區向郊區疏解,新城、近郊大型工業園區、大型居住社區等住房需求將增加,空間格局將不斷優化。

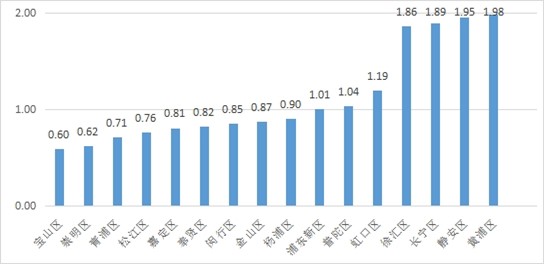

(二)各區職住分離程度仍較高

上海勞動年齡人口也從市區逐步向郊區疏解,但就業仍高度集聚在市區。2020年15~64歲勞動年齡人口總量為1838.56萬人,相比2010年的1870.5萬人,有所減少。從各區勞動年齡人口占比看,青浦、松江、嘉定、奉賢和閔行等區占比較高,均在75%以上。從各區不同職業分類的就業人口看,低于不同職業住房平均水平的生產制造及有關人員居住在浦東新區、松江、嘉定、奉賢和青浦等區的比例較高,總計達65.09%。以上數據說明,上海產業布局以及“五個新城”發展戰略造成勞動年齡人口、特別是生產制造及有關人員,向郊區、尤其是新城所在區集聚的空間特征。從各區的職住比看,黃浦、靜安、長寧、徐匯等區職住比超過1.8,為通勤凈流入區,寶山和崇明職住比低于0.7,為通勤凈流出區(圖2)。以上各區職住分離程度較高,中心城區就業人口居住需求難以在其工作地得到滿足,退而選擇房源供應較多、居住成本較低的近郊或遠郊居住,且不同區域職住分離差異較大。而近遠郊區域產業體系有待進一步健全,住宅體系仍以滿足純居住為主,更多扮演了中心城區“睡城”的角色,進而造成軌道線路高峰期斷面擁擠等問題,對進一步優化住房布局提出較為嚴峻的挑戰。

圖2 2020年上海各區職住比

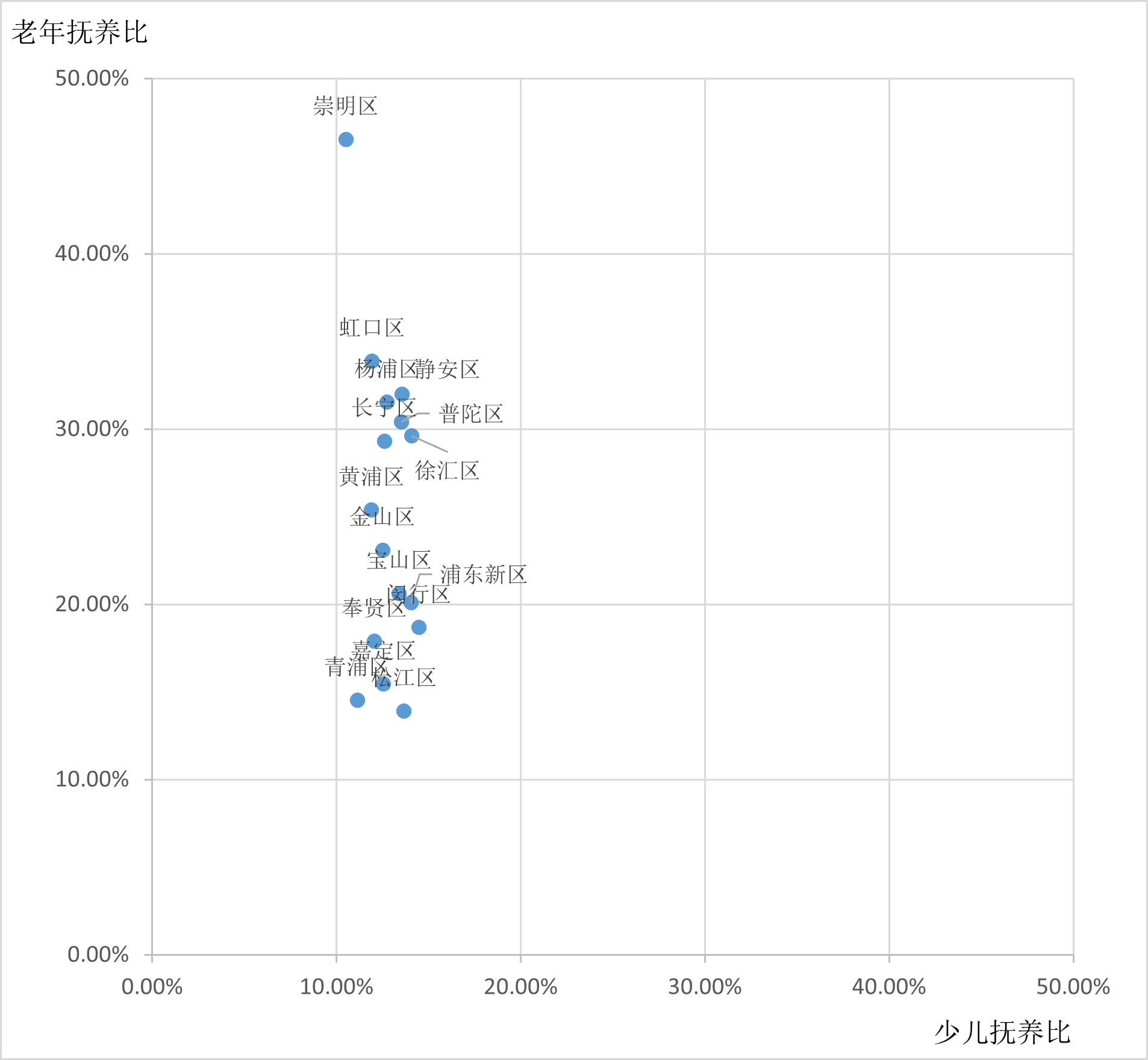

(三)各區住房發展潛力受撫養比影響

國際經驗表明,人口撫養比越高,住房需求越低,尤其隨著少兒撫養比的提高,家庭住房支出會相應減少。2020年上海總撫養比為35.27,比2010年升高了12.21個百分點,勞動年齡人口撫養負擔有所加重。從各區撫養比看,青浦、松江、嘉定等新城所在區總撫養比相對較小,住房發展較具潛力;而崇明、虹口和靜安的總撫養比較高,主要是受較高的老年撫養比的影響。此外,閔行、徐匯、浦東新區的少兒撫養比較高(圖3)。可見,隨著總撫養比大幅提高,上海住房總體發展潛力將會減小,而各區撫養比不同的情況反映出各區家庭所處生命周期階段差異較大,住房空間布局面臨適應不同區域住房需求和消費能力的挑戰。

圖3 2020年各區撫養比散點圖

三、住房需求結構特點分析

(一)受教育程度提升引致高品質住房需求

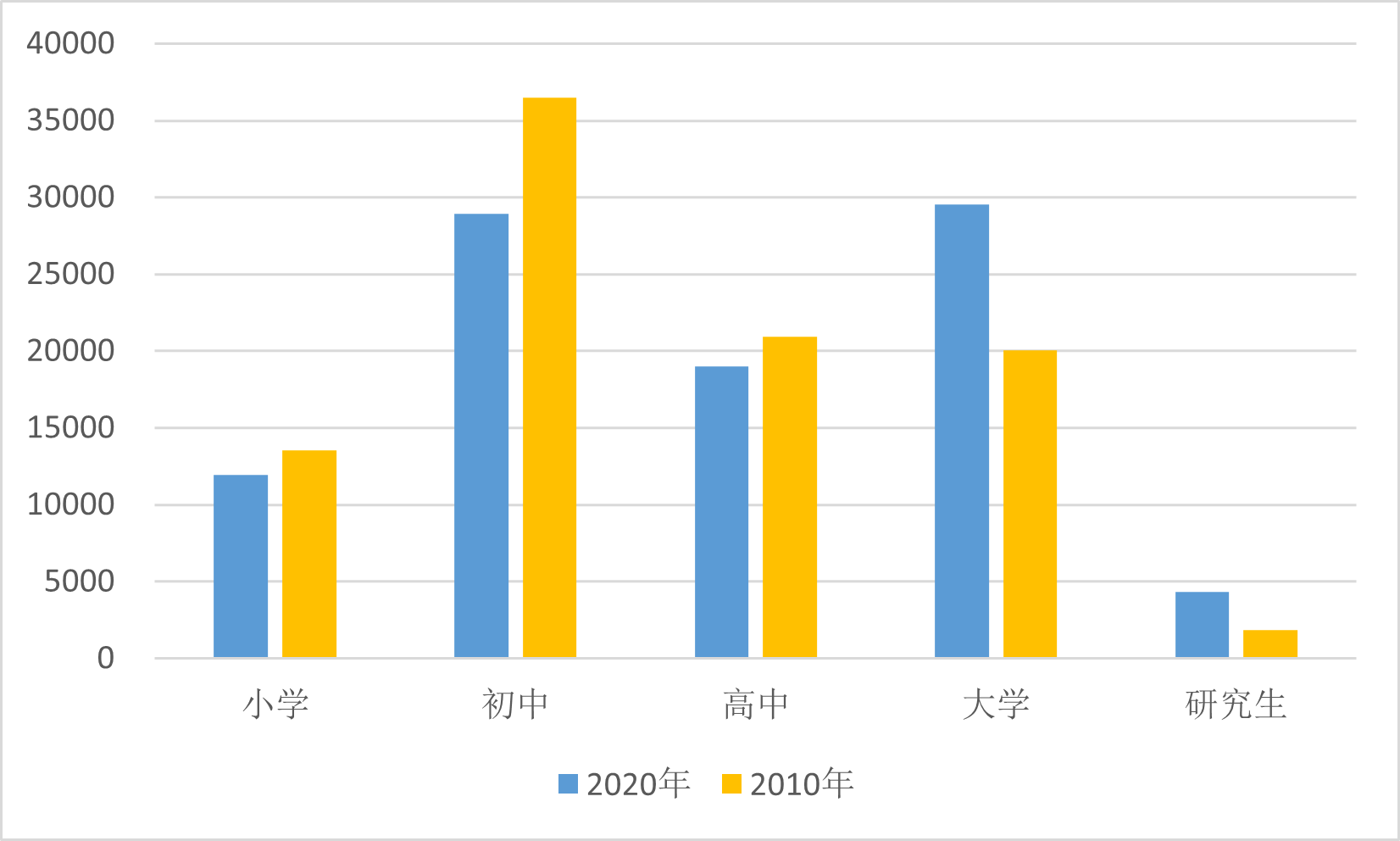

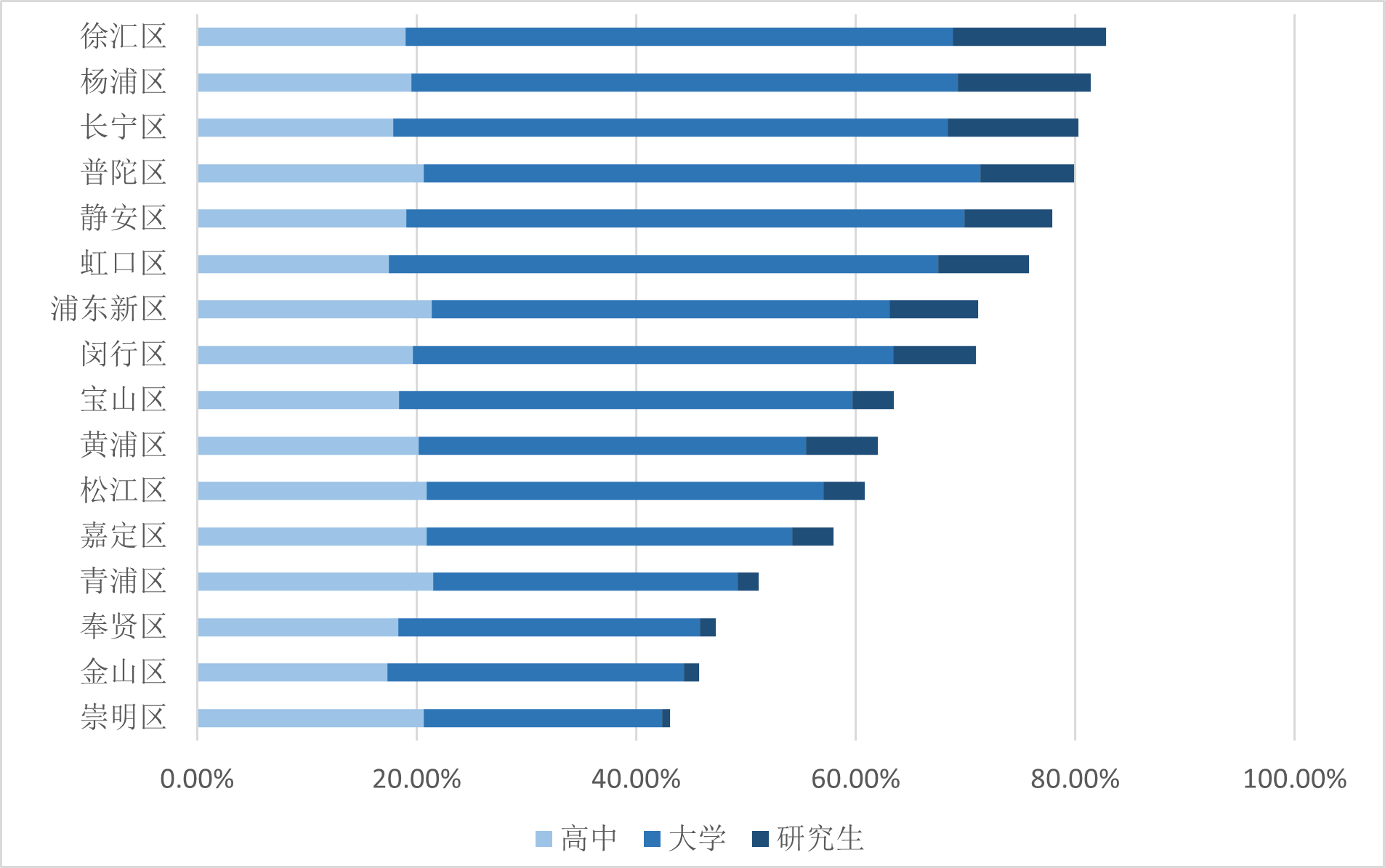

近10年來,上海高度重視和大力發展高等教育,同時大力集聚海內外優秀人才,常住人口整體受教育程度有較大提高。2010—2020年,上海15歲以上人口平均教育年限從10.73提升至11.81。從不同學歷層次人口看,大學和研究生及以上學歷人口增加,而其他學歷人口出現不同程度的減少,呈現“人口置換”的現象。與2010年相比,2020年上海每10萬人中具有大學學歷的人口增加50%以上,具有研究生學歷的人口增加了1.35倍(圖4)。從各區16~59歲人口受教育程度看,徐匯、楊浦、長寧等區高中及以上學歷人口占比均超過了80%,而崇明、金山和奉賢等區占比不足50%。“五個新城”所在區大學及以上學歷人口占比相對較低,除浦東新區以外,其余各區不到40%(圖5)。大學及以上學歷是購買商品房的主力軍,購買新房和二手房的占比均超過了50%,綜合來看,高學歷人口占比的提高,可能帶來更多的購房需求,同時對住房品質提出更高要求。

圖4 2020年上海每10萬人中各種文化程度人數

圖5 2020年上海各區高中及以上學歷人口占比

大量高學歷人口為非戶籍工作就業人口。從非戶籍人口受教育程度看,2020年大學學歷人口為285.49萬人,占非戶籍人口比例為27.71%,較2010年增加了1.1倍;研究生學歷人口為34.18萬,占非戶籍人口比例為3.32%,較2010年增加了2.81倍。其中,因工作就業來滬的非戶籍人口占大學學歷及以上人口總數的76.11%,較2010年提高了7.66個百分點。由于人才引進和應屆高校畢業生落戶政策的放開,來滬高學歷人口總量和其中因工作就業遷入的占比均有上升。大量優質非戶籍人口帶來增量住房需求,對住房供應提出多層次、多元化、高品質的要求,為人才安居工程的推進帶來新的挑戰。

(二)老齡化程度加深帶來適老化住房需求

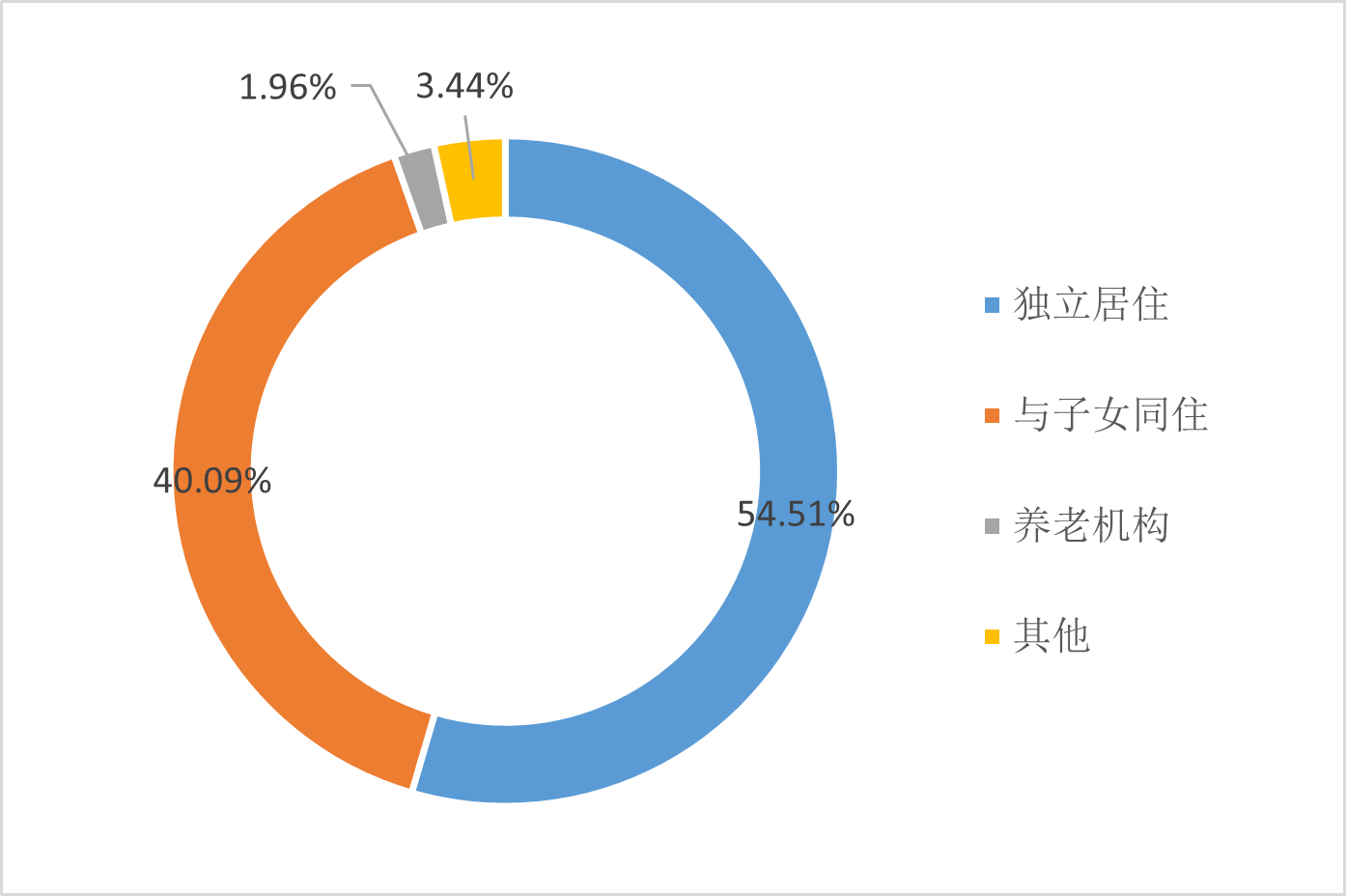

2020年上海60歲及以上人口比重為23.38%,65歲及以上人口比重為16.28%,比2010年分別提高8.31和6.15個百分點,老齡化程度進一步加深。從60歲以上人口居住狀況看,與子女同住的比重為40.09%,獨立居住(與配偶同住或獨居)的比重為54.51%,而居住在養老機構的比重僅為1.96%。分區域看,松江、閔行區與子女同住的人口比重較高,均高于47%,獨立居住的比重較低,均低于50%,而崇明區與子女同住比重最低,為13.29%,獨立居住的比重高達83.58%。隨著上海人口老齡化程度進一步加深,為順應居家養老的主流趨勢,適宜老年人口獨立居住的住房需求凸顯,住房適老化水平和養老服務便捷性的提高迫在眉睫。

圖6 2020年上海60歲以上老人居住狀況

(三)積極生育政策促多子女家庭住房需求

上海長期處于“超少子化”狀態,2020年上海0~14歲人口比重由2010年的8.61%增加至9.8%,是全國唯一低于10%的省級行政單位。但隨著積極生育支持政策的完善和落實,在育齡婦女人口數和占比減少的情況下,育齡家庭中多子女家庭占比有小幅提升。2020年常住人口中15~49歲育齡婦女612.62萬人,占比為24.63%,比2010年減少了58.2萬人,占比降低了4.51個百分點。從育齡婦女活產子女數看,2020年15~64歲婦女中,活產2個及以上子女的占比為19.15%,比2010年提高1.26個百分點。多子女家庭需要負擔更多的撫養成本和住房成本。為鼓勵提高上海生育水平,促進人口長期均衡發展,有必要推動和完善多子女家庭住房支持政策,預先考慮多子女家庭在住房戶型、面積、居住形式等方面的要求,滿足多子女家庭住房需求。

四、應對住房需求變化的政策性建議

(一)健全多層次、多元化的住房供應體系

針對不同人群住房需求,構建“高端有市場、中端有支持、低端有保障”的住房供應體系(嚴榮、張黎莉,2023),從租賃和購買兩方面提高住房的可負擔性,滿足不同收入水平居民家庭的住房需求。

1、精準供應租賃住房

充分發揮廉租房托底保障功能,滿足低收入住房困難家庭居住需求。針對產業工人、城市運行所必需的公共服務人員,著重發揮公共租賃住房的公共服務功能。著力擴大保障性租賃住房建設籌措和供應規模,緩解新市民、青年人等群體的階段性住房困難問題。加快發展住房租賃市場,完善長租房制度,積極培育專業化、規模化住房租賃機構。切實增加宿舍床位租賃供給,加快形成“一張床、一間房、一套房”的多層次租賃住房供應體系。

2、給予差別化購房支持

加強對新市民、青年人首套購房支持,有針對性地放寬信貸政策,適時放寬低總價首套房的貸款標準。發揮共有產權保障住房對外地來滬青年人才的扶持作用。著重為城市發展所需的重點人才群體配售人才住房,幫助人才低成本融入城市。給予改善型購房需求差異化支持,重點支持以小換大、以舊換新的改善型剛需,適當調高新房搖號積分權重,探索制定降低首付比例、給予貸款利率折扣、適當提高住房公積金貸款額度等支持政策。

(二)增強都市圈內居住和工作的空間聯系

1、提升住房空間適配性

處理好住宅用地與新城、產業分布、交通線路、綠地等的關系,提高住房體系與產業結構的契合度,通過城市更新為完善品質生活配套服務拓展空間,推動產城融合和職住平衡,構建多中心、組團式、緊湊型的住房用地格局。

2、優化各區職住關系

根據各區職住特點,疏解和吸引不同人群。例如,中心城區引導老年家庭外遷至更加生態宜居的郊區,將騰退的住房空間置換給在地就業人群;優化“五個新城”住房結構,提供特色化、多樣化的可負擔居住產品、完善的公共配套設施和物業服務,建設高品質綠色居住環境,打造涵蓋居住、辦公、娛樂、社交、游憩的“一站式”生活體系。

3、認真研究通勤圈和職住關系

要在更大范圍內研究通勤圈和職住關系,加強都市圈內交通聯系。對內優化便捷高效的綜合交通網絡,對外補足近滬城市和毗鄰新城與上海交通聯系的短板,滿足規律性跨區通勤和日常高效出行需求。

(三)深入研究不同收入家庭、不同家庭結構的居住需求

一般來說,當家庭處于新婚階段,雖然積蓄較少,但住房是剛需;當家庭處于生育階段,資產積累,住房改善型需求和投資需求逐漸產生;當家庭成員減少,空巢家庭傾向于購置小戶型住房以滿足養老需求。完善住房供給體系及政策體系,根據不同家庭的住房需求和消費能力特點,給予差異化的住房傾斜政策,滿足老中青家庭的不同居住需求。

一是提高年輕新婚家庭居住可負擔性,提供穩定、長期、可靠的租賃住房,或在購房資格、貸款額度、貸款期限等方面支持首套房購買,減輕新婚家庭婚育負擔。

二是強化育兒家庭(特別是多子女家庭)住房政策支持。針對有未成年子女的保障性住房申請家庭,在輪候排序、戶型選擇、房源調換等方面給予適當照顧。

三是依據未成年子女數量和養育負擔情況,完善和落實差異化租賃和購房優惠政策,并促進三代人一起住或就近居住,共同養育孩子。

四是構建老年友好型社區。完善住房支持政策,鼓勵成年子女與老年父母就近居住或共同生活。在住房室內設計、社區環境和配套中突出適老化要求,實現住房養老服務全覆蓋,使老年人可以獨立居住。

(作者李錢斐系上海市房地產科學研究院經濟師,本文首發于《科學發展》2023年第3期,澎湃新聞經授權刊發。)

————

澎湃新聞“申論”專欄延續《東方早報·上海經濟評論》同名專欄風格,聚焦上海命題,在細節中觀察戰略,在現實中建設理想之城。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司