- +1

高校“禁入”后,研學只能門口打卡了嗎?

導語

從夏令營、親子游、再到研學旅行,每年關于中小學生群體的暑期活動層出不窮。隨著家長對于孩子的教育方面越來越關注,人民生活水平日益提高,以及近年來國家對于“研學”的重視程度,具有教育屬性的研學旅行成為家長和孩子的首選。在這之中,“名校游”幾乎成為每一家研學企業的流程之一,但愈發火熱的研學旅行也讓名校承擔了不小的人流壓力,具有預約門檻的進校名額也成為了部分機構趁機斂財的工具。

01

大學黃牛“專職”研學旅行

今年 3 月,黑板洞察就曾對大學進校黃牛一事討論,200 塊的進校價格已經略顯離譜。一晃數月,我國旅游市場持續升溫,暑期來臨,進校名額更是供不應求。加之裹上教育、學子講解等外殼,一場專屬于清北等名校的 City walk 客單價一路水漲船高。

7 月底,北京大學發現一支名為“北大金秋暑期定制課”的校外研學團隊,由部分校友通過預約同行人員的方式,拆分預約 139 名學員入校,每人收費 10800 元,合計收費約 150 萬元。依據相關規定要求,關閉相關 46 名校友的校友預約系統使用權限。有組織、有預謀的團伙行動被打破,但藏在水面之下的牟利行為依舊難以禁止,以“家庭團”開展的研學活動很難被校方察覺。

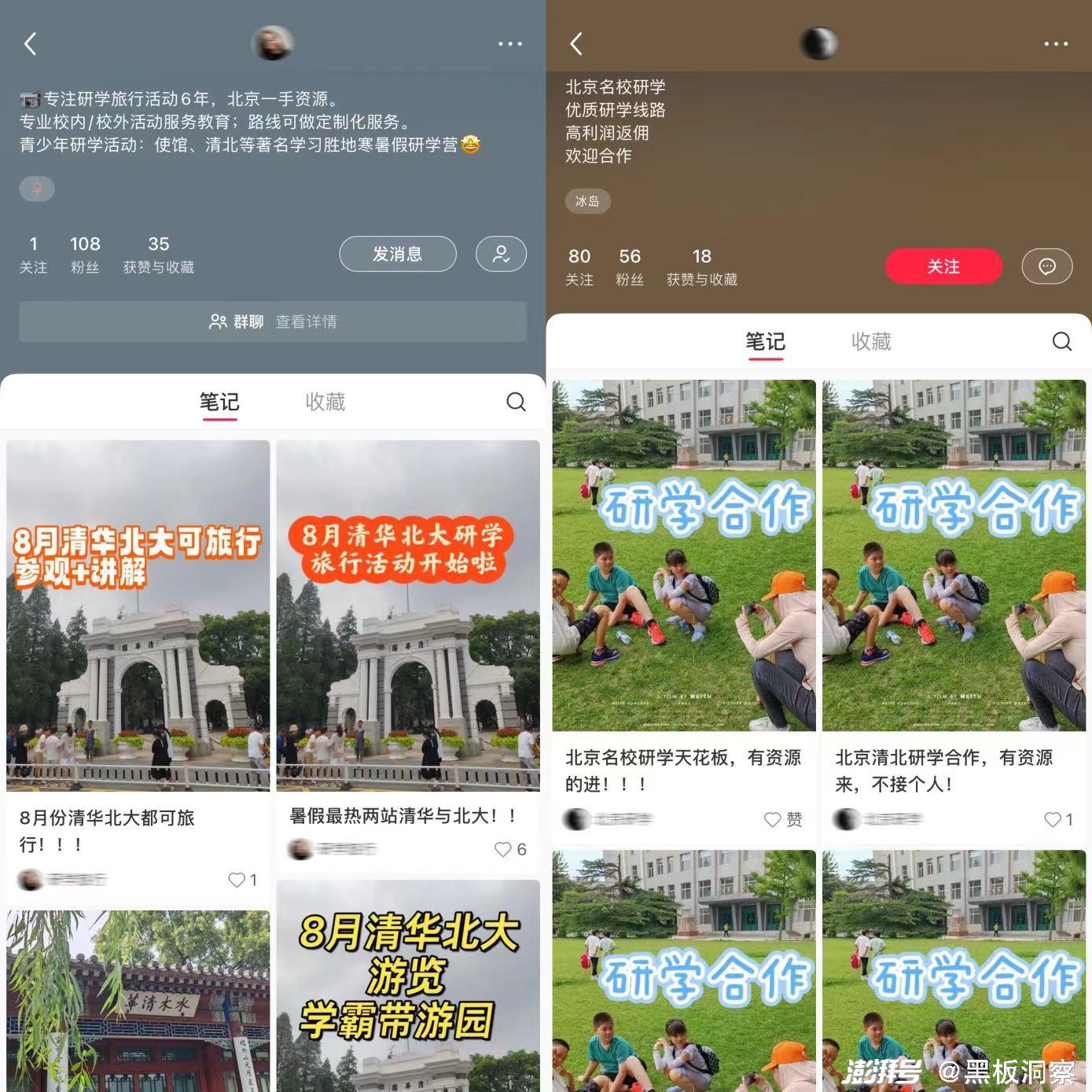

小紅書上的“名校研學資源”,多為新賬號

以清北為例,校外人員入校只有兩種途徑,一是校友預約,一是通過官方小程序預約。上述牟利行為幾乎都是通過校友預約實現。個人實名制預約進校每日有名額限制,“一票難求”每一天都在上演。而團體預約僅限中小學和教育行政部門等申請,如今活躍的各大研學企業,絕大多數不具備預約條件。如此便滋生了名校研學黃牛。

02

被“盜號”的研學

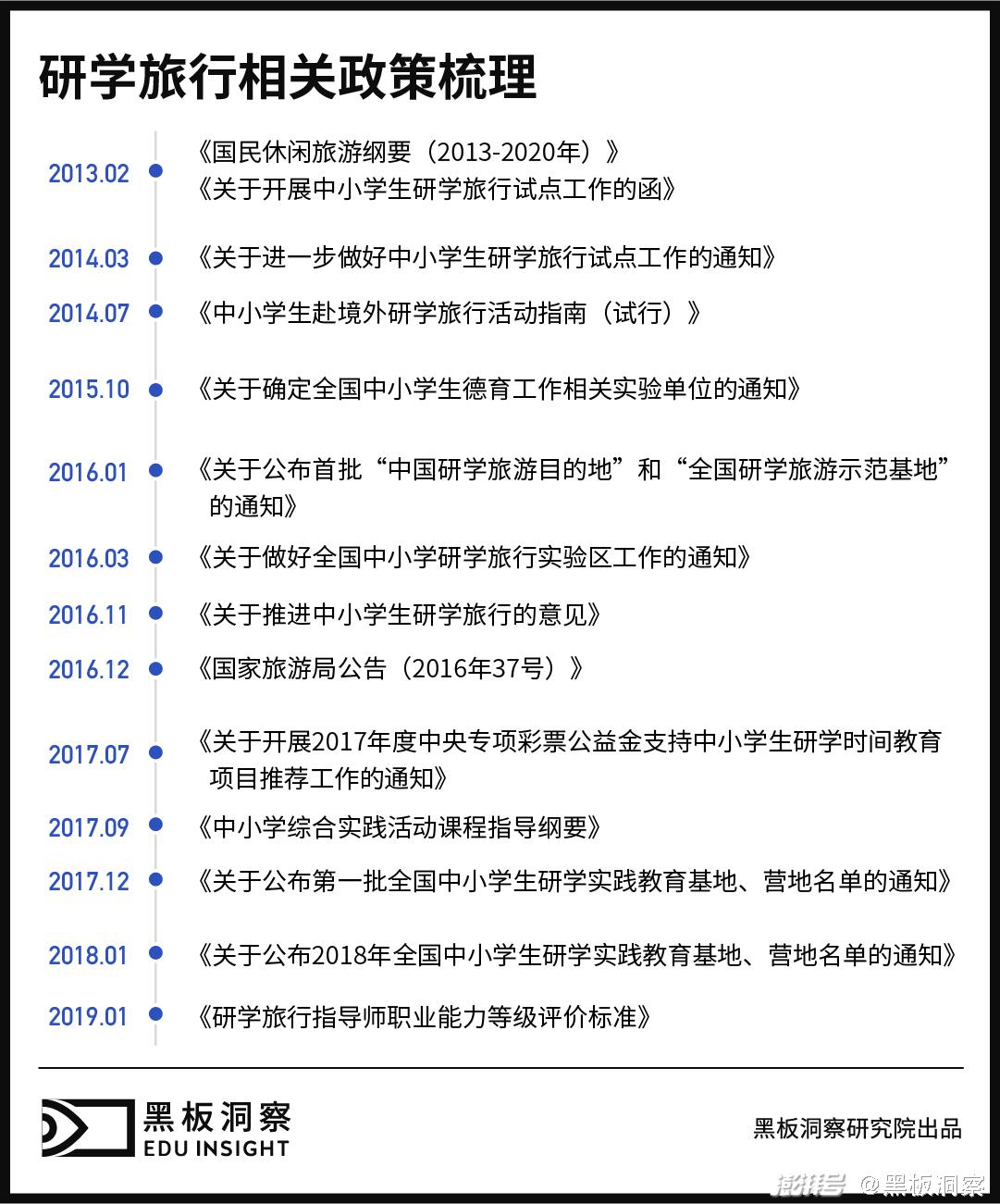

回到最初,“研學”一詞,出現在校內。2013 年 2 月,國務院印發的《國民旅游休閑綱要(2013—2020 年)》中首次從國家層面提出研學旅行實踐教育的規劃,明確“研學旅行”這一關鍵詞。而后提出將其納入到中小學生綜合素質教育范疇。

然而,中小學僅靠自身并不具備組織研學能力,沒有專業部門進行統籌管理。研學旅行產業模式的出現,需要校方從傳統校內教育模式,轉變為校企合作的新型教育模式。國家、地方政府扶持文件的出臺和實施,使得眾多研學機構涌現,各種類型的旅行社紛紛成立研學旅游部門,另外,如新東方、好未來等教育企業也早已開始著手成立研學旅行部門……

當然在這之中,只有學校牽頭的研學旅行,具有高校團體預約入場資格。不過隨著越來越多家長的關注與重視,校內研學從時間、旅行地等多方面已不能滿足學生與家長的全部需求,多 SKU 的研學企業市場占比逐步攀升,以致校外研學旅行發展更盛。

雖然研學旅游獲得了極大發展,符合當前旅游創新和生態文明旅游同步發展的產業理念。但在研學旅行繁榮的市場下存在重重隱憂,有關問題逐漸顯現。很多研學旅游產品往往只做表面文章,換湯不換藥,例如,參觀幾所名校、幾個博物館或者是革命圣地,沒有專業的研學導師帶隊講解,參觀過程完全是走過場。研學旅行產品大多缺乏標準、監督和評估。以“教育+旅游”的定調開啟,最終卻僅僅是旅游團的擔心不無道理。

03

進不去校之后,清北平替出現

清華大學、北京大學暑期預約參觀已經于近日截止,但研學旅行還在進行中。據了解,此后的“清北研學”日程安排,去處之一就是清華大學藝術博物館。該博物館雖處于清華大學校內,但入館門票不等同于入校門票,不論是研學成員還是普通游客,均只能在館內參觀。

暑期清華大學藝術博物館門口/圖源網絡

與此同時,大量涌入清華藝博的研學團,也引來了部分游客的不理解。“他們看不懂畫,看不懂藝術品,只會趴在玻璃上茫然的看著這些東西。看了幾個之后實在無聊,就開始在博物館里捉迷藏,或是找空地開茶話會,或者坐在地上打游戲。”

為彌補不能實地游覽之憾,部分研學團為增加“清北”比重,選擇邀請清北畢業生或在校學霸、學校教授等入團為研學成員進行學習經驗分享演講等活動。部分研學機構選擇在清華大學附近的清華科技園上課,對于外地來的孩子來說,究竟是不是在真正的大學里面上課,他們也不清楚,只知道聽了學霸上的課。

有網友戲稱,“不如掛個清華長庚醫院的號,正經清華附屬醫院,和清華師生一對一交流”。

圖源網絡

從某種層面上來說,研學旅行也為夏令營的一種。據中研普華產業研究院調研顯示,“教育+旅游”這一形式的夏令營占比已經超過 50%,成為大多數家長和孩子的暑期首選。相較于難進的清北,國家博物館每日的預約人數更多,為研學團提供了研學機會。但也正因如此,上述清華藝博的研學亂象早已出現在國博之中。

圖源中國國家博物館官網

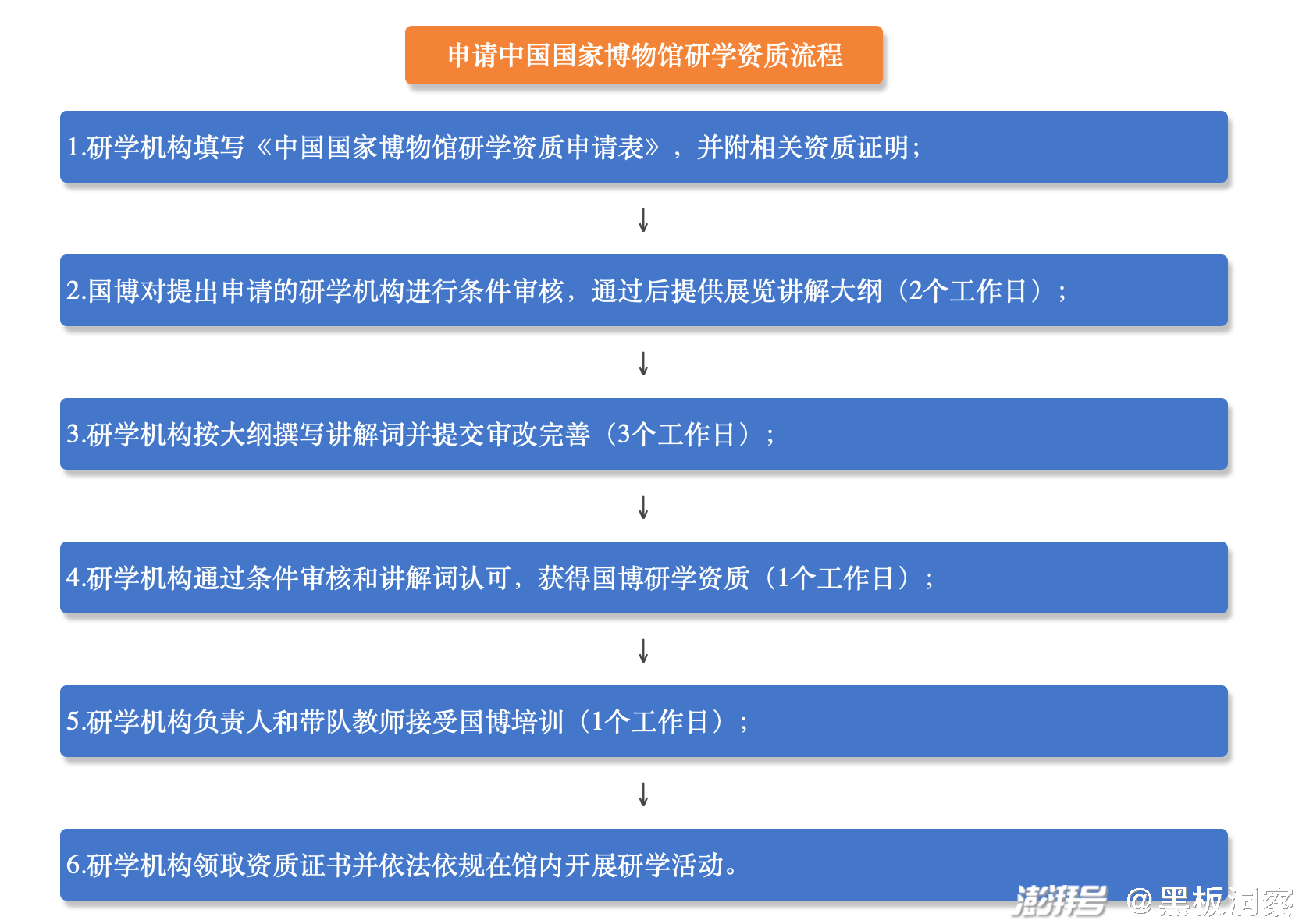

為此,國博發布《中國國家博物館研學機構管理辦法(試行)》,獲得國博研學資質后,才能開展研學活動,并且每位帶隊教師負責學院人數不超過 20 人。從研學目的地方,約束了研學旅行的野蠻開展。這也側面說明,研學旅行目前缺少行之有效的監督管理。僅靠一地的約束,遠不能達成。

結語

校辦研學旅行難暑期開展,企業辦研學旅行難進名校,卻又想進名校。多重因素下,良莠不齊的研學機構涌現,導致研學毀譽參半。但實際上,研學旅行不止“名校游”一條路,與其在宣傳上搞大噱頭,不如真正做到游有所學,學有所得

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司