- +1

描繪小三線史詩的全景畫——評《飛地:上海小三線社會研究》

黃 巍(遼寧社科院研究員,歷史學博士)

20世紀60年代中期,中共中央和毛澤東基于復雜嚴峻的國際形勢,作出了三線建設的重大戰略決策。三線建設歷時3個五年計劃,初步改變了我國工業布局的不合理狀況,極大增強了我國的國防實力,對新中國工業化進程和經濟發展產生了深遠影響。小三線建設作為三線建設的重要組成部分,是在全國除臺灣以外的所有省區市開展的以地方軍工為主體的后方建設,其始建于1965年。從20世紀80年代初開始,小三線建設進入調整時期。隨著時代的進步和相關研究的深入,小三線建設的歷史作用和時代價值日益凸顯,對其全面而深入的研究意義重大。

近年來,小三線建設相關問題日漸引起學術界的關注,特別是上海大學歷史系教授徐有威帶領的研究團隊出版的小三線系列學術成果,為全國小三線研究作出了開拓性的貢獻,推動了小三線研究地域和研究主題不斷拓展,研究地域拓展至上海、安徽、江西等眾多省市;研究主題日益廣泛,主要包括小三線建設緣起、發展歷程、地理位置、人口遷移、企業布局、調整改造、環境保護、婚姻生活、食品供應等相關問題。這些學術成果對深入研究小三線進行了積極的探索,但由于其大多屬于微觀研究,且由于學術期刊論文篇幅較短,制約了小三線研究的進一步發展,基于此,長鏈條、大篇幅、全面、深入探討小三線的學術專著的出版十分迫切。

2022年12月,上海大學出版社出版了上海大學崔海霞副教授編著的《飛地:上海小三線社會研究》一書(該書是上海大學歷史系徐有威教授和中國社會科學院當代中國研究所陳東林研究員主編的《小三線建設研究論叢(第八輯)》)。該書是目前國內以“小三線”命名的第一本專著,其學術價值和意義十分凸顯。該書除緒言外,共分8章,365頁,37.6萬字,充分反映了上海小三線作為上海的一塊“飛地”在“異鄉的土地上”從事工業生產的整體情況,從中既可以看到全國小三線的共性,又可以看到上海小三線“飛地”的個性,向學界呈現了小三線工業史詩般的全景畫。

文獻史料是歷史研究的基礎。該書史料翔實,內容豐富,在史料運用上取得重大突破,主要采用了諸如檔案、文選、著作、地方志、企業志、資料匯編、期刊等重要文獻史料。近些年,搜集大眾民間話語的口述史得到迅速的發展,口述史在歷史研究中的應用,標志著史學研究開始注重從社會民間史料中搜集歷史信息,從而和文獻史料形成互補。難能可貴的是,早在十幾年前,該書主編徐有威教授就帶領研究團隊不辭辛苦,克服重重困難,整理并由世界知識出版社出版了《上海小三線口述史選編(一)—(四)》系列叢書,不但開啟了小三線口述史研究的先河,更為本書的研究和出版奠定了重要的基礎。可以說,文獻史料和口述史料在該書研究中都發揮了巨大作用,兩者的互補和有效結合共同推動了上海小三線研究不斷走向深入。值得一提的是,該書在開頭的目錄處還列出了4個附錄,列舉了所采訪的上海小三線有關人員目錄、上海小三線口述史選編、上海小三線檔案資料選編、上海小三線建設大事記,并附上了已經出版的《小三線建設研究論叢》第一輯至第七輯的全部目錄,讓學者一目了然,為學者全面掌握小三線建設的研究進展情況提供了便利。

時代與變遷:長鏈條反映了上海小三線的發展脈絡

上海小三線是在20世紀60年代中期緊張的國際形勢下,根據中共中央和毛澤東關于加強備戰、鞏固國防的戰略部署,在安徽南部和浙江西部山區建設起來的以生產常規兵器為主的后方工業基地。其從1965年開始建設,到1988年調整結束,先后在皖南的徽州、安慶、宣城3個專區和浙江臨安等13個縣市境內建成81個企事業單位,職工7萬余人,并逐步發展成為全國各省市自治區小三線中門類最全、人員最多、規模最大的一個以軍工生產為主的綜合性后方工業基地。

該書長鏈條梳理了上海小三線的發展脈絡,不僅向學界展現了上海小三線發展變遷的來龍去脈,同時也使讀者能更清晰地了解上海小三線的發展變遷與國家方針政策之間的關系。上海小三線前后歷時24年,其于20世紀60年代中期在國際形勢緊張的背景下應運而生,又因20世紀70年代末國際形勢的緩和而進入調整時期,其發展變遷與國家方針政策緊密相連,可以說,國家方針政策的變化決定了上海小三線的命運和走向。

正如書中所言,從外部環境看,上海小三線經歷了國際形勢從冷戰到和平與發展的轉變;從內部看,經歷了從以階級斗爭為綱到以經濟建設為中心的基本國策的轉變。經濟上則經歷了中國由計劃經濟體制向市場經濟體制轉變的轉型期。具體而言,上海小三線橫跨我國社會主義建設的兩個重要歷史時期,由于國家方針政策的調整,上海小三線也由建設階段轉到調整階段上來。

該書遵循歷史研究時間脈絡的劃分特點,將上海小三線歷經時期具體劃分為4個階段:即1965年5月至1971年底為第一階段,是基本建設時期,這一階段上海小三線完成了基本建設任務,各搬遷企業具備了基本的生產條件;1972年至1978年為第二階段,是上海小三線的軍工生產發展時期;1979年至1984年7月為第三階段,是上海小三線的軍品民品結合時期;1984年8月至1988年為第四階段,是上海小三線的調整時期。該書對上海小三線具體而翔實的時間脈絡劃分,不僅可以讓學界對上海小三線的發展變遷一目了然,也可以對上海小三線的發展變遷與國家方針政策之間的關系有了更宏觀的認識和把握。

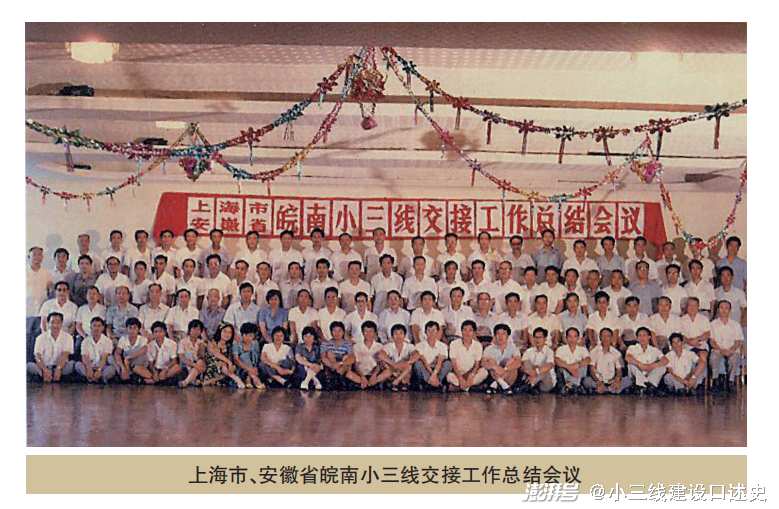

特別值得一提的是,該書把對史學的實證研究進一步提升到精神層面。精神是武器、是旗幟、是力量。上海小三線在長期的歷史發展實踐中形成的精神文化傳統,凝結為一種精神力量和時代風貌。該書不僅向學界展示了上海小三線在建設時期“好人好馬上三線”的精神風貌,更進一步展示了上海小三線在調整時期對兄弟省份安徽大力扶持的情懷,充分體現了“艱苦創業、無私奉獻、團結協作、勇于創新”的三線精神。1988年后,上海小三線企事業單位的固定資產無償移交給安徽,這種工業技術上的轉移,不僅對皖南當地的工業發展提供了支持,更進一步推動了皖南的工業經濟發展,為國家工業經濟發展整體布局作出了重要貢獻。

互動與碰撞:立體化呈現了上海小三線的社會影響

雖然上海小三線自身有其相對獨立的性質,但其在與皖南、浙西當地社會的互動中,對當地的經濟、文化和社會生活產生了很大的影響。該書以“互動與碰撞”描述了上海小三線與皖南、浙西之間的關系。

一方面,皖南、浙西當地各級政府以及民眾對上海小三線基建工作的順利完成作出了巨大貢獻。首先,從小三線選點和建設工作開始,皖南各地就從干部配備層面給予了大力支持;其次,小三線基建工作所需要的大量勞動力,基本也都是由皖南和浙西當地提供的;再次,小三線建廠房、職工宿舍、食堂、醫院等需要征用土地,當地也給予了積極的配合,為更好地處理與當地的關系,上海小三線還專門設立了地區組,負責處理與地方關系中出現的各種問題,皖南、浙西當地也有相應的機構與之對接。

另一方面,上海小三線對皖南、浙西當地的援助更全面、影響也更深遠。首先是醫療衛生的服務,上海小三線醫院建立起來后,從醫療費用、日常診療等方面為當地民眾提供了服務,“當地農民幾乎占到了醫院醫治病人的一半以上”。由于醫療衛生事業一直伴隨著小三線的始終,正如作者所言,上海小三線“在為小三線人提供醫療保障的同時,也為當地山區民眾提供了先進的醫療設施和高水平的醫療服務,培養了一批當地的‘赤腳醫生’,為當地建立了一支基本的醫療隊伍,對提高山區的醫療水平作出了積極的貢獻”。其次是支援農業生產,該書認為由于皖南、浙西地區以農業為主,工業基礎薄弱,農業機械化程度較低,上海小三線從人力、物力、財力等方面支援皖南農業生產,很大程度上提升了當地的糧食產量,這也是上海小三線企業落實“加強工農聯盟”,搞好與地方關系的主要方式。

該書認為,雖然上海小三線作為“飛地”盡可能地融入當地社會,但雙方仍然還是存在一些矛盾沖突的。該書充分運用文獻史料和口述史料各自的優勢和特征,通過文獻史料和口述史料的互補與有效結合,盡可能向學界客觀、真實地呈現上海小三線與安徽、浙江之間的互動與碰撞,而這種“互動與碰撞”往往更呈現了歷史的真實世界和多維面相。

實際上,上海小三線除了在基礎設施、農業生產上對當地提供援助與支持外,小三線人也在深刻改變著當地人的生活方式、生活習慣和生活消費,并提高了當地人的經濟效益意識。而上海小三線調整回滬后,無償轉交給皖南的企業設備以及技術人才,也成為皖南當地發展工業經濟的重要資源。可以說,上海小三線在與當地深層次的交流過程中,對當地的基礎設施建設、社會經濟、文化生活等方面產生了重要而深遠的影響。

值得注意的是,該書似乎過于強調上海小三線“飛地”的特殊性,盡管上海的特殊性使其小三線企業的“飛地”屬性更為明顯,但在當時的小三線建設中,其他省份的小三線企業同樣存在著“飛地”現象,如該書能進一步厘清工業“飛地”和區域“飛地”之間的概念與屬性,或許會給讀者以更清晰的認識和理解。同時,該書所用史料豐富,但也容易使作者陷入史料的歷史敘述中,出現同質性研究。所以,這就需要研究者們不斷擴充史料范圍和研究樣本,通過多維視角、多元史料拓展對三線建設的研究,從而進一步深化黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史的研究。

(本書基金項目:2022年度遼寧省社科基金一般項目“中國共產黨對遼寧工業的恢復與布局建設研究(1945-1957)”(l22BDJ022))

原文載《黨史縱覽》2023年第7期。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司