- +1

漢娜·阿倫特:她太熱愛生活,所以要努力歡笑著活下去

漢娜·阿倫特是重要的哲學思想“平庸之惡”的提出者,她與西蒙娜·波伏瓦、蘇珊·桑塔格一起被視為20世紀三大女性思想家。

中世紀思想家奧古斯丁說:“我愛你——我愿你是你所是。”這也是阿倫特曾反復引用的話。她一生自風雨中來,在不斷逃亡中成長為特立獨行的思想家。她幼時出生在世俗猶太家庭,從“反猶”言論中她初次有了內(nèi)心的覺醒意識到一定要捍衛(wèi)自己的尊嚴;經(jīng)歷戰(zhàn)亂、求學、被迫害等事情,她依然是“傲慢的漢娜”,并且始終頭腦清醒地在堅持思考,在探索生活與哲學。

作為女性主義思潮的重要引領者,阿倫特的思考始終傳達著智識的力量。阿倫特希望因她的思想得到認可,而非因為她的性別,重要的永遠是她的思想。

《我愿你是你所是》系學者薩曼莎·羅斯·希爾所著哈倫特傳記,她“希望向讀者描繪一個無比生動的女人的畫像,來展示她為何被視為思想和行動上的雙重巨人”。

《我愿你是你所是》

作者:薩曼莎·羅斯·希爾

譯者:胡曉凱

無界·中信出版社

序言:理解

“

我們琢磨瑩石——

直到合格做珍珠——

然后,扔掉瑩石——

把自己看成蠢豬——

形狀—盡管—類似

而我們這雙新手

通過運用沙子——

學會了珠寶的花頭——

”

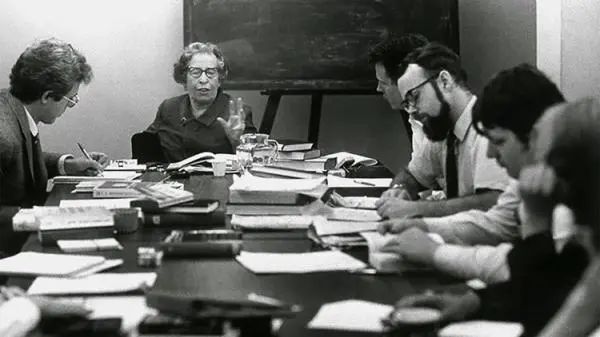

“我們思考的對象是什么?是經(jīng)驗!沒有其他!”這是1972年漢娜·阿倫特在“漢娜·阿倫特著作研討會”上的發(fā)言。會議的主辦方是多倫多社會政治思想研究學會,阿倫特本來受邀作為嘉賓列席,但她卻堅持要在會上發(fā)言。

漢娜·阿倫特的作品在很多方面都是關于思考的。在她的《思想日記》(Denktagebuch)中,她問道:“是否存在一種非專制的思維方式?”在《人的境況》開篇,她表明了寫作意圖:“因此,我打算做的非常簡單,僅僅是思考我們正在做什么。”在她作為《紐約客》特約記者赴耶路撒冷報道阿道夫·艾希曼的審判時,她發(fā)現(xiàn)艾希曼缺乏進行自我反思的能力,無法從他人的角度來想象世界。阿倫特的最后一部作品《心智生命》,第一篇就是題為“論思考”的論文。

童年阿倫特

但對于漢娜·阿倫特來說,思考和經(jīng)驗是并駕齊驅(qū)的,可以肯定的是,20世紀的社會和政治環(huán)境塑造了她的生活和工作。1906年,阿倫特生于德國一個富裕的世俗猶太人家庭,從小她就敏感地意識到自己與眾不同,是一個外人,一個反叛者,或者像她后來自己說的,一個“局外人”(pariah)和一個亡命之徒。她后來的人生也沒有改變這種身份。14歲時,阿倫特因為帶領同學聯(lián)合抵制一位冒犯了她的老師,被學校開除。1933年,在她的第一任丈夫君特·安德斯離開柏林后,她留下來,把寓所變成了幫助共產(chǎn)黨人逃離德國的地下中轉(zhuǎn)站。同年,她因為在普魯士國家圖書館收集反猶宣傳材料,被蓋世太保抓捕。后來她逃到巴黎,學習了法語,還研究了希伯來語,同時在“青年阿利亞”(Youth Aliyah)——一個致力于向巴勒斯坦運送猶太青少年的組織——工作。33歲時,她在法國南部的居爾拘留營度過了五個星期,后來這里大批猶太人被釋放,開始逃亡之旅。1941年夏,阿倫特移民到了美國,申請為一個美國家庭做管家,以便學習英語,后來她開始為幾份猶太報紙寫文章。她在猶太關系大會找到工作,這個組織致力于幫助猶太家庭和機構(gòu)拿回他們被竊的財產(chǎn),此外她還講授歐洲史的課程,也是在這一時期,她開始寫作自己的第一部重要作品《極權(quán)主義的起源》。

她的好友,美國作家瑪麗·麥卡錫,把她描述為“光彩照人的女主角”。德國哲學家漢斯·約納斯說,她有“一種激情,一種內(nèi)在的驅(qū)動力,對高標準的本能追求,對本質(zhì)的探索,對知識深度的渴求,這讓她充滿了魔力。”朱莉婭·克里斯蒂娃,這位保加利亞裔法國哲學家寫道,“阿倫特同時代的許多人都談到過她的女性魅力;紐約沙龍的人對這位‘魏瑪?shù)哪Φ桥伞钅畈煌!眲∽骷胰R昂內(nèi)爾·阿貝爾稱呼她“傲慢的漢娜”。美國聯(lián)邦調(diào)查局這樣描述她:“個頭嬌小、身材豐腴的駝背女人,留著短發(fā),聲音有點男性化,頭腦非凡。” 也許漢娜·阿倫特身上最令人難以理解的一點,根據(jù)各方面的說法,是她的“自成一格”。這樣的人物在全世界都絕無僅有。

阿倫特(左)和瑪麗·麥卡錫

在漢娜·阿倫特早年那部自傳色彩的小說《影子》中,她描述自己對世界經(jīng)驗的饑渴就像“困在渴望中”。她早年工作的內(nèi)在驅(qū)動力是一種體驗和理解生活的熱望。正如她后來所說,理解生活,與求知的沖動不同,它需要你無休無止地投身于思考活動中;它要求一個人永遠都準備好重新開始。

從很多方面而言,阿倫特成為作家都是一個偶然。她說寫作是為了記住自己的思考,記錄值得記住的,寫作是理解過程中不可或缺的一部分。這在她的日記和出版的作品中都能找到佐證,她在文字中進行著她所謂的“思考練習”。在《過去與未來之間:政治思考的八場練習》一書的序言中,她寫道:“思想自身乃是源自生活經(jīng)驗中的事件,而且必須始終與它們維持聯(lián)結(jié),將它們作為指引方向的唯一路標。”對阿倫特而言,思考練習是進行理解這一工作的方式,它們提供了一個途徑,幫助她擺脫在德國哲學傳統(tǒng)中所受教育的桎梏。

1933年德國國會大廈縱火案后,阿倫特的思考方向從學院哲學轉(zhuǎn)到政治思想。她震驚于“職業(yè)思想家”對德國國家社會主義的崛起視而不見,并且還助紂為虐推進文化和政治機構(gòu)的納粹化。他們沒有反抗希特勒政權(quán)的崛起,卻被歷史潮流裹挾前行。她宣布脫離那個“文化圈層”,說她“再也不會參與任何智識活動”。阿倫特在她的《思想日記》中問道,“是否存在一種非專制的思維方式?”接著提出了下列主張:“問題在于,一個人怎樣能夠完全避免被卷入潮流中。”阿倫特指出,思考本身只是一種活動,并非專業(yè)哲學家這個精英圈子的特權(quán)。她說,“知識分子”是一個令人憎惡的字眼。她認為,每個人都有能力進行自省的獨立思考,如果你想抵制意識形態(tài)的思潮,在面對法西斯主義時擔負起個人責任,獨立思考就是必要的。

阿倫特與丈夫海因里希·布呂赫

阿倫特并不經(jīng)常談論自己的方法論,她的政治思想并沒有既定的分析出發(fā)點,也沒有固定的框架。她寫作不是為了解決實際的政治問題,也并非在構(gòu)建一個哲學體系,對諸如真、善、美這樣的概念做出理論闡釋。她的工作滲透了蘇格拉底的精神——它是對話式的,樂于接受質(zhì)疑,不斷回到起點。1955年,阿倫特講授一門名為“政治理論的歷史”的研討課,在課程伊始就指出,概念本身不是目的,概念應該是我們進行思考的源頭活水。這暗示著所謂的“真”并不存在,因為我們必須不斷從自身最新的經(jīng)驗出發(fā)來重新思考“真”。

在她的隨筆《瓦爾特·本雅明》中,她將這種思考方式描述為“潛水采珍珠”,這個說法源自莎士比亞的《暴風雨》(第一幕中的第二場):

“

五?的水深處躺著你的父親,

他的骨骼已化成珊瑚;

他眼睛是耀眼的明珠;

他消失的全身沒有一處不曾

受到海水神奇的變幻,

化成瑰寶,富麗而珍怪。

”

阿倫特的著作探討的是經(jīng)歷“滄桑巨變”之后的歷史要素。我們不能指望從歷史中找到今天的類比,也不能期待從歷史中找到某種偶然、線性的推理鏈條,來解釋極權(quán)主義崛起這樣的歷史事件。“潛水采珍珠”是一種走近碎片化歷史的方式,讓我們可以撿到一些富麗而珍怪的瑰寶,得到某些啟發(fā)。

對于阿倫特而言,思考和理解的工作是要獨自進行的。她在私人空間和公共空間之間畫了一條清晰的界線。從早年起,在她對孤獨的熱愛和被認可的渴望之間就存在一種緊張關系。她反思道,即使只是讀一本書,也需要一定程度的孤獨。如果一個人想要進行思考,他必須避開公共領域的灼灼凝視,這樣才能體驗思想的無聲對話。阿倫特將這種對話稱為“合二為一”,即一個人跟自我的對話。思考是一個自我理解的過程,是對自我的認知。當一個人體驗到思想的無聲對話,思考的自我是一分為二的;當一個人重新顯現(xiàn)于世,自我便再次復原為一體。在這一思考空間里,一個人可以直面自己的經(jīng)驗,自己的信仰,以及自己既往的思想。阿倫特說:“認為存在危險的思想是錯誤的,原因很簡單,因為思想本身對所有的信條、信仰和觀點來說都是危險的。”

阿倫特(左二)在會議上發(fā)言

這不是一項容易的任務。阿倫特的思考練習帶著一絲危險的意味,這并非偶然。經(jīng)驗(Experience)和實驗(experiment)這兩個詞有著共同的詞根:experiri(去嘗試),它又和periculum(危險)相關。阿倫特說“沒有危險的思想,思考本身就是危險的”這句話時,可能就是這個意思。思考活動,理解世界的活動,可能會顛覆我們曾經(jīng)相信的一切。思考有讓我們自身解體的力量。

漢娜·阿倫特抗拒所有意識形態(tài)的思考方式。她不是任何思想流派或哲學信條的信徒。因此,阿倫特的人生和作品為讀者提供了一種思考方式,教給我們?nèi)绾嗡伎迹翘峁┮恍┕┧伎嫉恼擖c。所以,阿倫特的許多讀者曾經(jīng)嘗試將她歸于某種政治傳統(tǒng)下,是很諷刺的,因為阿倫特對理解的熱衷即是對這一思維方式的完全拋棄。理解不是要形成“正確的信息和科學知識”,它是“一個復雜的過程”。只有通過這種永不停止的思考活動,我們才“對現(xiàn)實妥協(xié),與之和解”。阿倫特認為,這便是我們在世界上筑造精神家園的方式。

1967年夏,在給羅歇·埃雷拉的一封信中,阿倫特寫道,“被世人贊揚當然總是讓人愉快的。但這真的不是重點,被世人理解要讓人愉快得多得多。”也許我們要問一問,漢娜·阿倫特被理解了嗎?

近年來,許多人都開始閱讀漢娜·阿倫特的作品,試圖去理解我們今天面對的危機。阿倫特的文字中到底有什么,在今天讓如此之多的人找到共鳴?為什么我們總要把目光投向她,來理解21世紀的政治狀況?

我敢說,那是因為阿倫特在歷史中找到的不是類比,而是那些富麗而珍怪的瑰寶,可以幫助我們通過一個新角度來看待我們最切近的經(jīng)驗。就像所有偉大的政治思想家一樣,她關注著她那個年代的問題,這些都不是新問題,但它們呈現(xiàn)在每一代人面前都是新的樣貌,需要我們的理解。

電影《漢娜·阿倫特》劇照,下同

阿倫特的文字中還有一種激進的開放性,邀請人們參與和闡釋。阿倫特是一個詩性思想家。有人稱她為“and”思想家。用她的朋友,政治科學家漢斯·摩根索的話說,“她頭腦的運轉(zhuǎn)方式與詩人很相似,創(chuàng)造出親密感,發(fā)現(xiàn)一些一旦提出人們都會感到恍然大悟的關系,但是在詩人提出這些關系之前,沒有人想到過”。阿倫特知道意義是可塑的,它必須通過講故事制造出來。她想要找到新的語言,來言說一個新世紀的政治現(xiàn)象,為此,她將自己從傳統(tǒng)中解放出來,將哲學、神學、政治理論、文學和詩歌熔為一爐,打開了一個全新的格局。

阿倫特不是一個迷信的女人。她并不相信神諭或占卜。她甚至都不相信進步的神話。她關注的當下和此地,是普通人的日常生活。她不認為我們應該圍繞著“未來會更好”的概念來安排生活和政治,而認為我們應該重新回到“善”的概念。

阿倫特是一個苛刻、專橫、帶著偏見的人。她不是女權(quán)主義者、馬克思主義者、自由派、保守派、民主黨人和共和黨人。她愛這個世界,接受她所理解的人的境況的根本因素:我們不是孤立存在的,我們彼此各不相同,我們顯現(xiàn)于世,然后終會消失。在這之間,我們被扔進一個“成為”的空間,我們必須一起照看地球,共建世界。

阿倫特對世界的熱愛,要求我們必須接受人的境況。它也要求我們這些凡夫俗子找到一種方式,來看待充滿苦難的世界,還能依然熱愛它。這不是容易做到的“誡條”。柏拉圖說,忍受傷害要強于施加傷害。康德給了我們一個明確的指令,要我們按照全體人類的善來支配自己的行動,認為唯一的善就是善意。但是到了關鍵時刻,職業(yè)思想家、民族國家和哲學都沒有起身抵抗法西斯主義的潮流。所以,阿倫特自覺擺脫了傳統(tǒng)的桎梏。她喜歡引用法國詩人、抵抗運動斗士勒內(nèi)·夏爾的一句話:“我們的遺產(chǎn)未被預置任何遺囑。”

阿倫特的作品現(xiàn)在已經(jīng)成為我們遺產(chǎn)的一部分,我們可以借助它們來進行理解,但她一定會反對我們用她的作品來類比當下的政治危機。她在去世不久前的一次采訪中說:“回望歷史以期找到類比,作為解決當下問題的借鑒,在我看來,是一個荒謬的錯誤。”阿倫特想要教給我們的是怎樣思考——怎樣停下,根據(jù)我們最切近的經(jīng)驗、恐懼和欲望,來思考自己的行動。我們今天的世界不同于20世紀上半葉的那個世界,它已經(jīng)被冷戰(zhàn)、反恐戰(zhàn)爭和數(shù)字技術的崛起從根本上重新塑造。阿倫特向我們展示了如何重新來思考,如何把自己從西方政治思想的傳統(tǒng)中解放出來,如何自己為自己的行為負責,如何獨立思考而不是屈服于意識形態(tài)。她說,只有當我們做到這些,我們才有愛這個世界的能力。

阿倫特對理解的熱情,對生活的渴望,對于她自省的獨立思考能力的形成是同等重要的。我不認為這兩者可以脫鉤,因為一個人必須真正熱愛這個世界,才能像她那樣熱情地投入其中。在她人生的至暗時刻,就是她被關在拘留營那段時期,未來一片渺茫,她開始思考自殺的問題,最后她的結(jié)論是,自己太熱愛生活,所以不能放棄。她決定繼續(xù)活下去,并且要努力歡笑著活下去。我希望她面對絕境的勇氣能夠激勵我們鼓起勇氣,在“我們這個并不美麗的世界”,去抵抗我們今天面對的黑暗。

原標題:《漢娜·阿倫特:她太熱愛生活,所以要努力歡笑著活下去 | 此刻夜讀》

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司