- +1

歐洲的“龍脈”,在這里

原創 刁像

(⊙_⊙)

每天一篇全球人文與地理

微信公眾號:地球知識局

阿爾卑斯牧場

作者:刁像

校稿:朝乾 / 編輯:果栗乘

在這顆地球上,總有一些地理奇觀被人類賦予特殊的意義,他們是不可或缺的、可以改變一片大陸生存環境的特殊存在,自然被人類所仰慕。

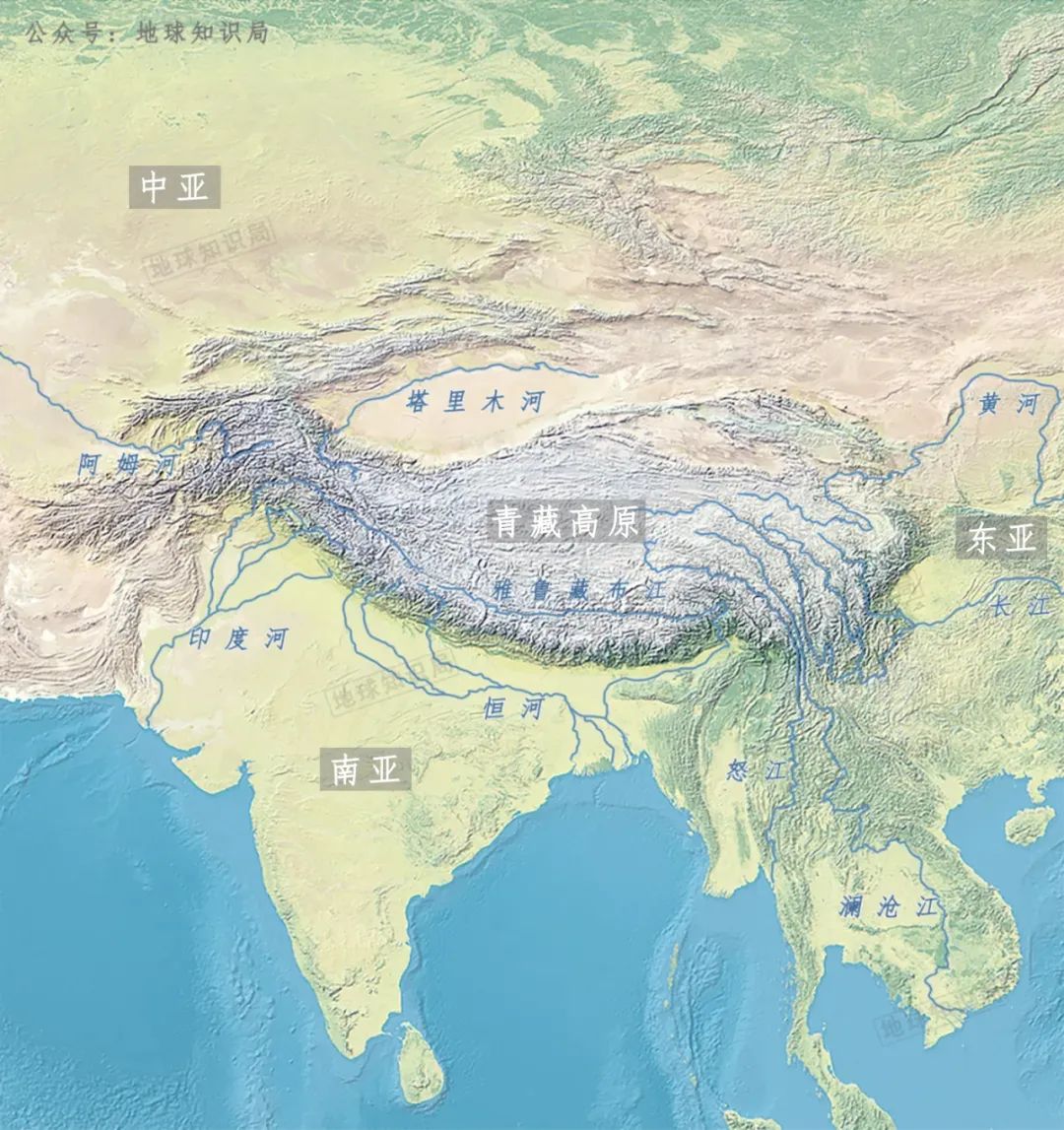

比如亞洲的青藏高原,雖然大部分土地不適合人類生存,但孕育了一大批通向東亞、南亞、東南亞、中亞的大河,這里面就包括長江、黃河這兩條中國母親河。

連綿的群山將水汽從天上帶到人間

匯聚成一條條壯闊的河流,滋養著地上的生靈

(青藏高原 圖:壹圖網)▼

可以說青藏高原在無形中

孕育了兩大人類古文明,養活了幾十億人口▼

比如中國的秦嶺,作為中國的南北分界線,位置是如此的關鍵,在季風氣候下匯聚了大量水汽資源并養育了長江黃河的多條支流,超半數的中國人口因此受益。

黃河第一大支流渭河

以及長江的支流漢江、嘉陵江都發源于秦嶺

(位于秦嶺南麓漢江水系的陜西金絲峽 圖:圖蟲創意)▼

青藏高原享有亞洲和中國水塔之名,秦嶺更是被很多人視為中國的“龍脈”。

但很少有人注意的是,在歐亞大陸的另一側,也在阿爾卑斯-喜馬拉雅山系帶的另一端,阿爾卑斯山脈對于歐洲的意義,其實約等于青藏高原+秦嶺。歐洲,不能沒有阿爾卑斯山。

歐洲的“青藏高原+秦嶺”

打開歐洲地圖,我們會發現這是一個主要由歐洲大陸主體、四大半島和英倫三島組成的崎嶇大洲,其中的核心地帶便是從法國海岸延伸向東歐的廣闊平原。

歐洲地形以平原為主,海岸線漫長而曲折

(底圖:shutterstock)▼

阿爾卑斯山正是這核心地帶的南北分界所在,向北是高度發達的西歐平原和波德平原,向南是歐洲文明起點之一的亞平寧半島和波河平原。它也是歐洲最高及橫跨范圍最廣的山脈,覆蓋了意大利北部邊界、法國東南部、瑞士、列支敦士登、奧地利、德國南部及斯洛文尼亞。

▼

這座宏偉的山脈屬于第三紀褶皺山脈,造山運動約在中生代將近結束的7000萬年前開始,但直到晚始新世時期,之前由非洲分裂出的不斷向北移動的小板塊,才開始與歐洲板塊碰撞,逐漸隆起形成阿爾卑斯山脈。

橫屏-阿爾卑斯山脈由于板塊的不斷擠壓

海拔還在持續增高(底圖:wiki)▼

由于在板塊碰撞過程中,多次構成劇烈的沖斷層,一些巨大巖體被掀起,它們移動數十公里覆蓋到其他巖體之上,形成大型平臥褶皺。大規模的地層擠壓運動結束后,經過千萬年的風化,才有如今阿爾卑斯山的壯麗奇觀,這也是阿爾卑斯山脈呈弧形的緣由。

位于意大利和瑞士邊界的馬特洪峰就是造山運動的例子

它的頂部是非洲板塊的推覆結構

中部則是特提斯海洋沉積物,底部才是歐亞大陸的基巖

(圖:壹圖網)▼

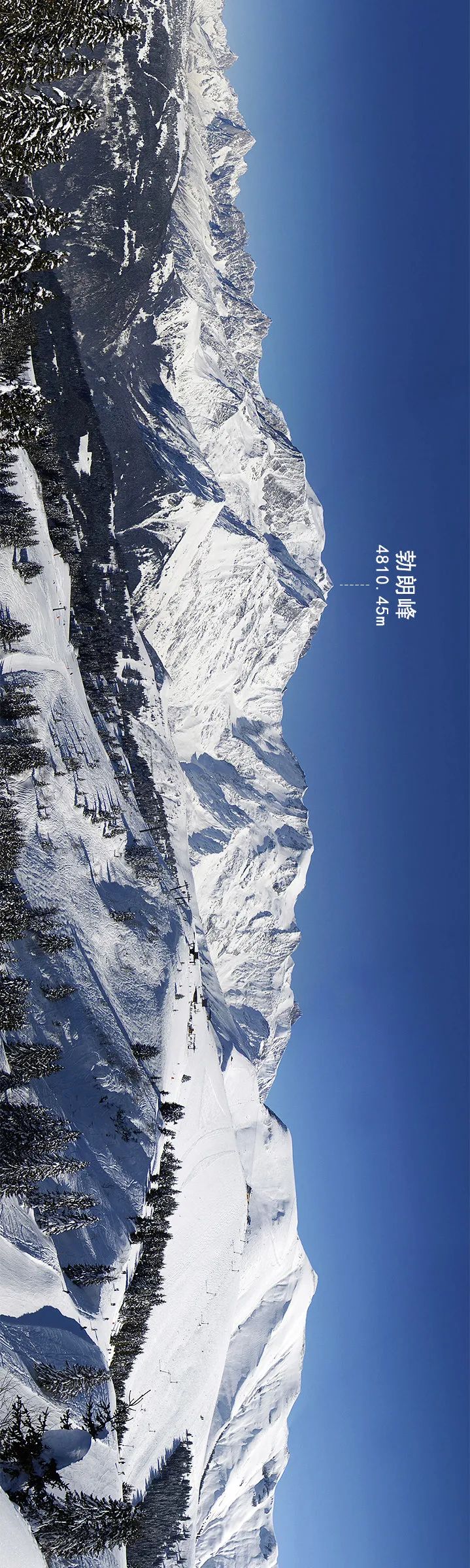

阿爾卑斯山有多壯麗呢?僅從數據便可一窺端倪:它長1200公里,相當于北京到蘭州的直線距離;總面積約22萬平方公里,相當于整個湖南省的面積;平均海拔約3000米,共有128座海拔超過4000米的山峰,其中最高峰便是大名鼎鼎的勃朗峰——海拔4810.45米。

橫屏-感受一下長長的阿爾卑斯山脈

(圖:壹圖網)▼

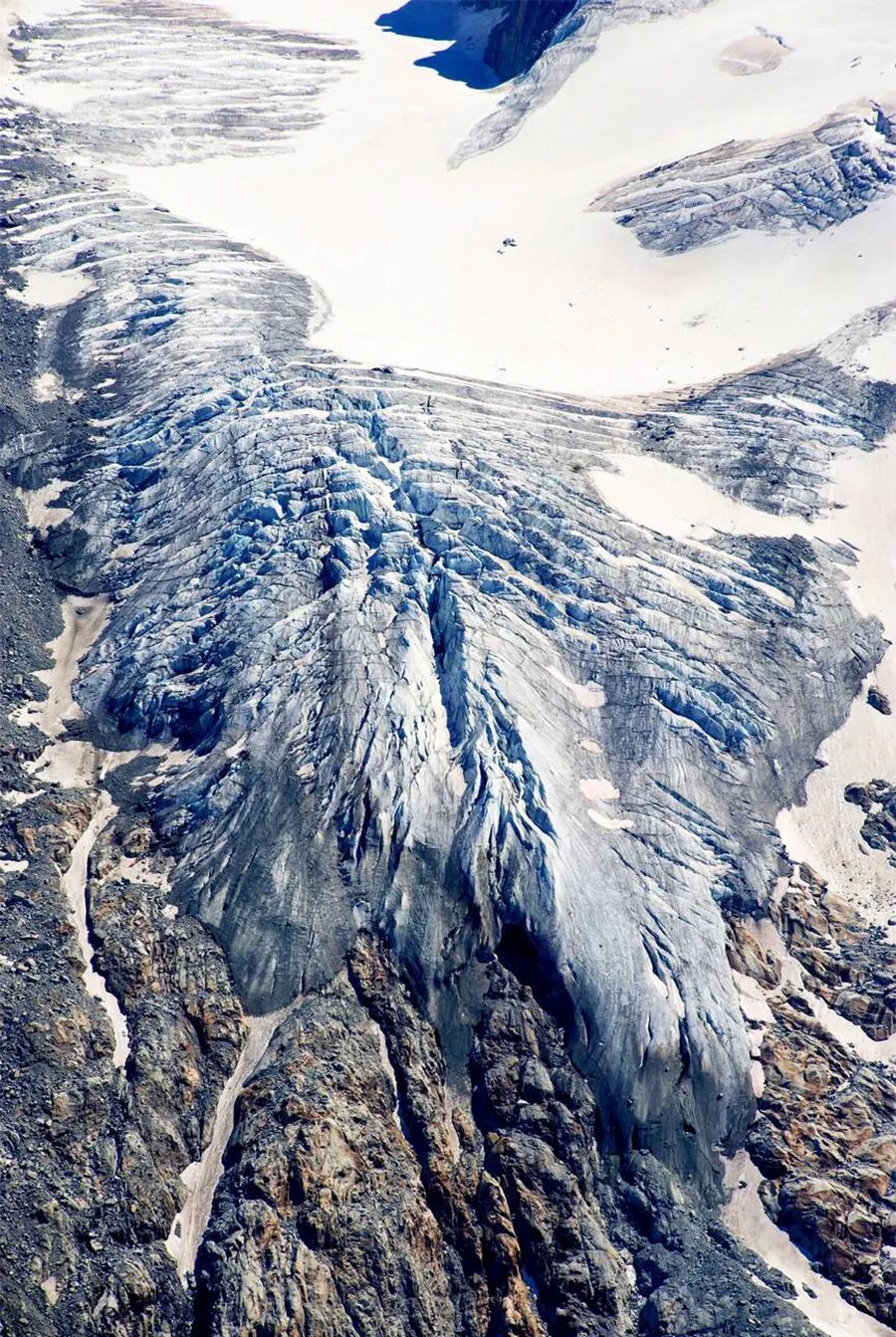

終年不止的大西洋海風不斷吹向歐洲大陸,經過平坦的西歐平原,水汽被逐級抬升,直到與阿爾卑斯山相遇。特殊的氣候與獨特的地貌環境相融合,造就了阿爾卑斯山脈中的眾多世界級知名雪山以及冰川。

這里的冰川樣式分布廣泛,山峰尖銳、挺拔俊俏的冰蝕地貌最為典型,還有很多冰蝕崖、U型谷、冰斗、懸谷、冰蝕湖等豐富的冰川地貌。

歐洲地處中高緯度地區,受冰川作用影響較大

冰川移動對地表的侵蝕造就了壯美的冰川地貌

(阿讓蒂爾冰川 圖:壹圖網)▼

面積約4000平方公里,有1200多條現代冰川的阿爾卑斯山,孕育了多瑙河、萊茵河、羅納河、波河等歐洲大河,它們流向歐洲的文明世界,深刻影響了法國、德國、意大利、巴爾干半島的地理和人文環境。

▼

與青藏高原類似,阿爾卑斯山也是多條大河的源頭,但不同之處在于,青藏高原由于海拔極高,導致自身絕大部分成為一望無盡的莽原。而阿爾卑斯山相對較低的海拔,本身恰到好處的縱深,外加海洋氣候的特點,讓山區本身也富有生機。

在這樣的世外桃源生活真的不要太愜意

(圖:壹圖網)▼

阿爾卑斯山地處中南歐,處于高緯度地區,介于南部地中海氣候和北部歐洲溫帶氣候之間。

從海拔最高的主山脊,到南北兩側逐漸降低的一系列山地丘陵。山,作為天然屏障,分流了來自大西洋和地中海的潮濕空氣,也帶來了高質量的雨水和溫和的氣候。

連綿的山脈滋養著山麓上的森林和草場

這是一片被上帝偏愛的地方

(圖:壹圖網)▼

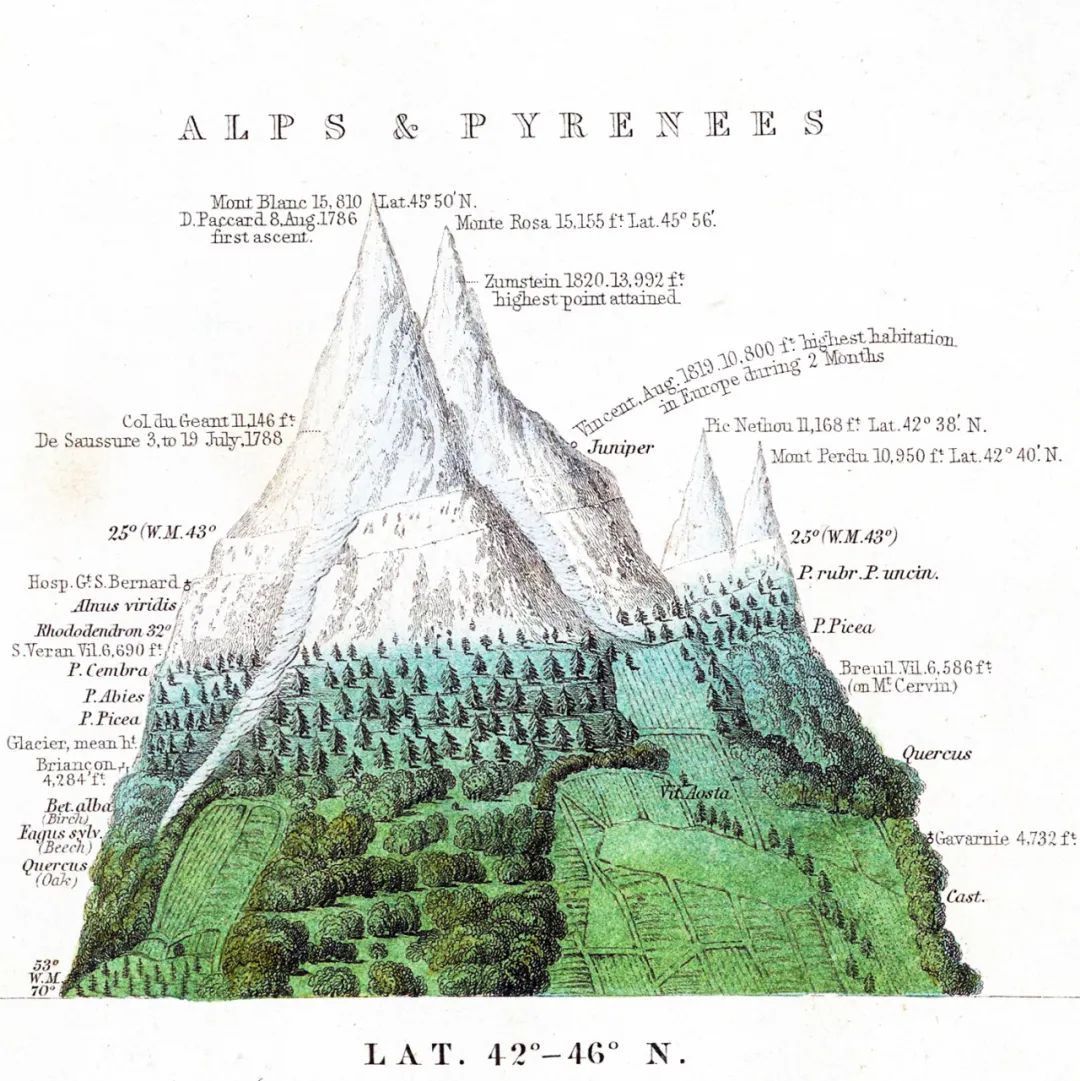

由于垂直落差很大,山地垂直氣候特征明顯,不同海拔的地勢誕生了各異的生境。從低到高,滋養出了不同的動植物分布,從溫熱帶常綠硬葉林帶,到森林帶,再到高山草甸帶,以及高海拔區的裸露巖石和終年積雪山峰。

阿爾卑斯山的海拔分區

(圖:Johnston, Alexander Keith)▼

在阿爾卑斯山,可以找到從南歐直到北極的動植物,以及阿爾卑斯特有的動植物。這一點又和中國的秦嶺頗為相似,可以說是兼具了青藏高原和秦嶺的優點。

阿爾卑斯山區特有的土撥鼠

不知道是否也給美麗的阿爾卑斯帶來了歡樂的叫聲呢

(圖:shutterstock)▼

比如在奧地利,從因斯布魯克延伸到維也納的一連串山間河谷,以及南德意志慕尼黑以南數量眾多的多瑙河支流。這里少有大城市的鋼鐵叢林,雪山作為山間溪谷的源頭,在雪山之下,遍布富饒的山村小鎮,徜徉于森林草原中。

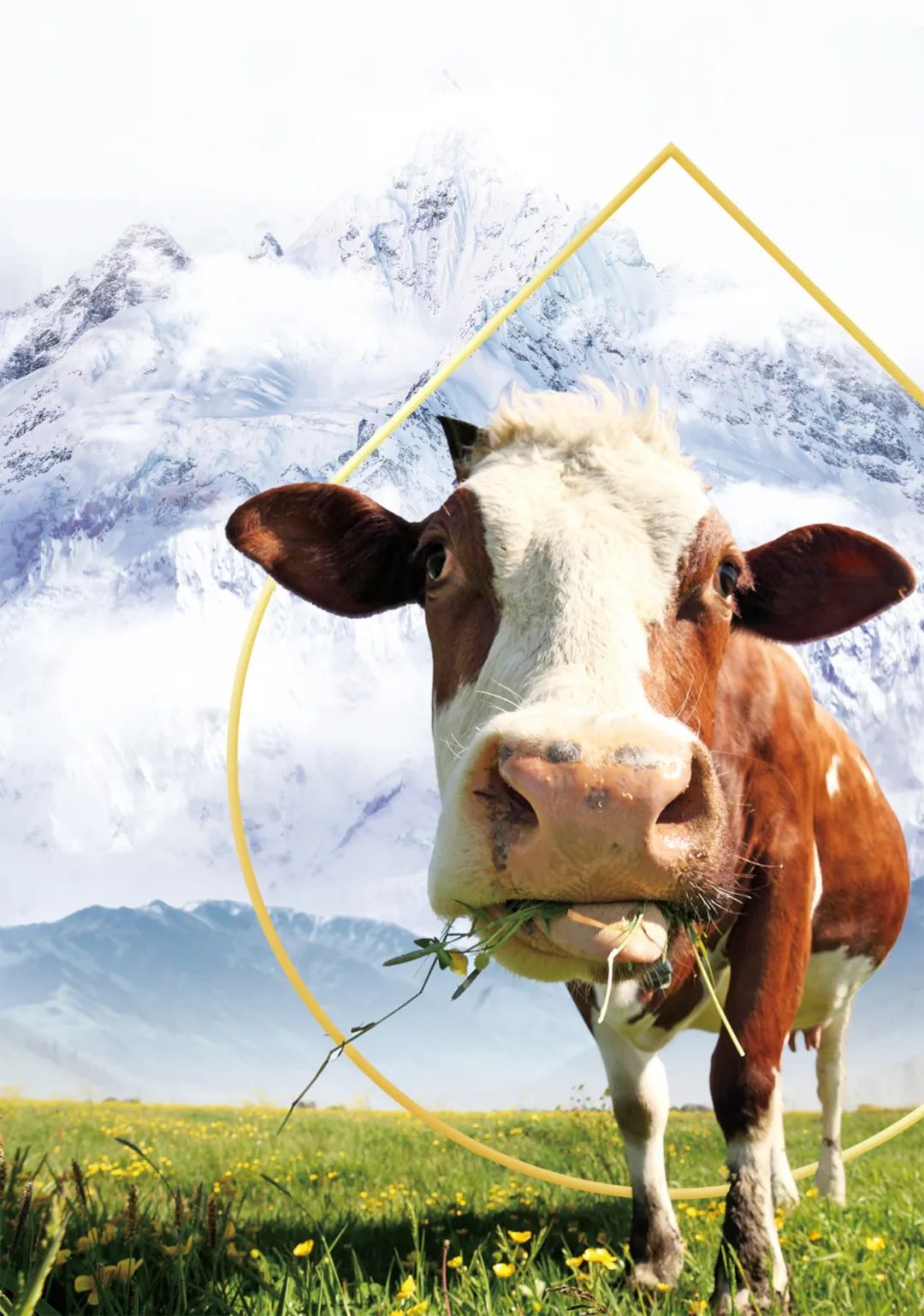

受雪山融水滋養的牛只羊群,在丘陵溪谷間跑動,安逸地進食著種類豐富的牧草,仿佛置身童話世界,令人流連忘返。

傳承千百年的畜牧方式

在工業技術充分發展的當代,如此優美的環境需要非常專業的保護。實際上,守護阿爾卑斯山生態的傳統,對當地人來說可謂是由來已久。

從史前時期開始,阿爾卑斯山中就棲居著很多隨季節遷徙的動物。后來人類出現,也跟著動物在山中生存下來,一個一個的村莊逐漸產生。

來到擁有如此美景的阿爾卑斯山

不會有人不想留下來

(圖:壹圖網)▼

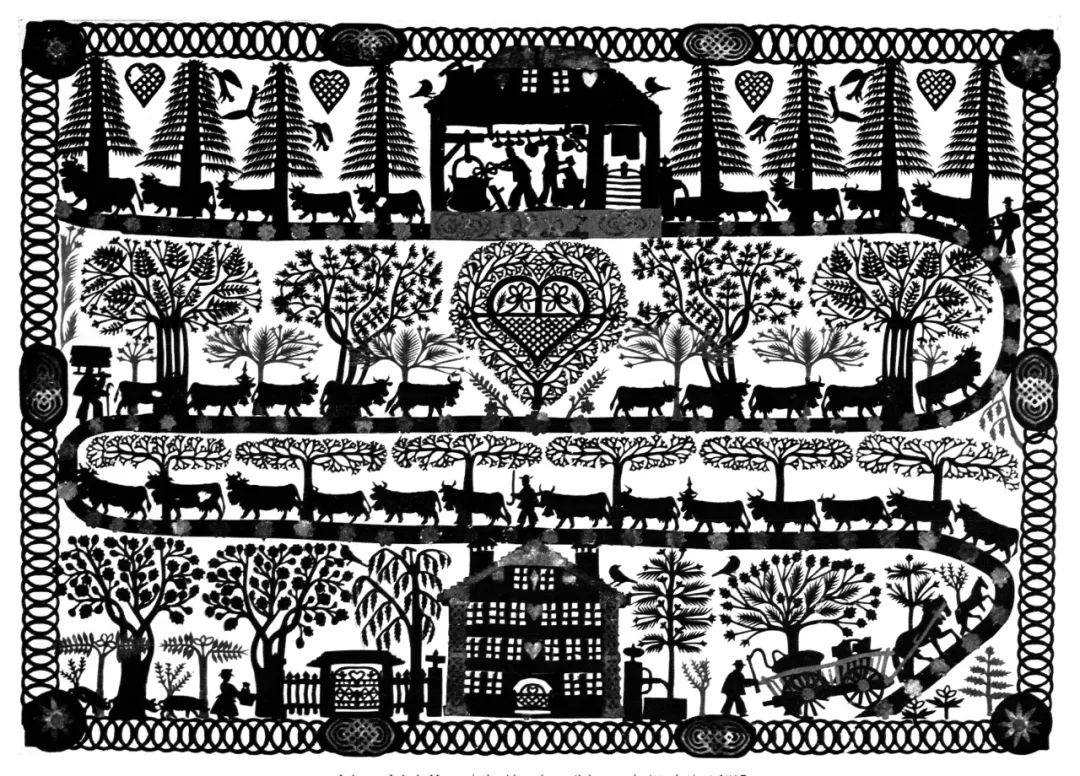

人類尊重草場與牲畜的自然規律,傳統的季節性遷移放牧古已有之。每到一年的特定季節,浩浩蕩蕩的牛羊在牧民、牧羊犬和馬的帶領下遷徙,進行季節性轉場,從黃昏到日落一直行進,過程持續數天,最終遷移至氣候以及陽光更適宜的地區。時至今日,這一習俗依然傳承于阿爾卑斯山的諸多地區。

1867年,描繪阿爾卑斯山游牧活動的瑞士剪紙

(圖:wiki)▼

對于阿爾卑斯山區的畜牧業來說,輪牧減緩了草場的放牧壓力,也為草場的恢復爭取了時間,實現了草場環境的可持續化利用。

季節性遷移也帶有濃厚的文化標志,它將實踐者與經過的居住地之間,建立了社會、經濟連接,它代表著以人與自然的獨特關系為標志的、可持續的經濟活動,并且影響深遠。

這種可持續有效的放牧方法也得到了世人的認可,也獲得了聯合國教科文組織認定的一項殊榮。在2019年,由奧地利、希臘、意大利聯合申報的“移牧:地中海和阿爾卑斯山季節性牲口遷移”非遺項目,被成功列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》。

為了養育高質量的牛羊,牧民們除了要把握環境、自然資源和氣候變化的影響,還要具備干預和應對牛羊疾病的專業知識。

牧民們不僅重視養育牛羊的技術

還會把每年開始遷移放牧的日子當做節日來慶祝

(圖:壹圖網)▼

進入現代社會,受許多影視資料的影響,許多人對奶牛的畜牧印象其實是“超大規模的集約化生產”,動輒萬頭奶牛集中喂養,牲畜和草料產地是彼此分割的。

這種方式的確效率更高,但奶牛的生存環境有目共睹,即使配合上各種高科技掛件,終究是高度異化的“產奶機器”。

工業化流程下產出的牛奶,讓人覺得少了點靈魂

(圖:圖蟲創意)▼

而受自然饋贈的阿爾卑斯牧民,并不支持、也不歡迎這種“開掛”方式,他們依舊遵循古老的模式,讓奶牛在天然環境中,自由自在地散養生活。

*本文內容為作者提供,不代表地球知識局立場

封面:壹圖網

END

原標題:《歐洲的龍脈,在這里!》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司