- +1

“上海雕塑與新媒體藝術作品展”,看青年雕塑的新表達

上海是中國現代雕塑的發祥地,在探索雕塑民族化、本土化的過程中涌現了一批名家大師和藝術精品。進入智能時代,新媒體也成為青年創作者展示創造力的積極手段。澎湃新聞獲悉,“2023上海雕塑與新媒體藝術作品展”正在上海海派藝術館展出,參展作品既有傳統雕塑,又有新媒體作品,呈現出材料表現多彩、虛實融合的整體面貌。

展覽現場

展覽現場

此次展覽得到了章永浩、盧琪輝,唐銳鶴,唐世儲、吳慧明等老一輩雕塑家,以及高校師生和“文藝兩新”的廣泛參與,共征集到87件雕塑作品和46件新媒體藝術作品,最終展出作品80件,包括入選雕塑作品49件,入選新媒體藝術作品18件,特邀及總評委作品13件。入選展出的雕塑作品,呈現出風格樣式多元、材料表現多彩的整體面貌。

章永浩 作品

吳慧明 作品

展廳現場,章永浩、盧琪輝等老一輩雕塑家的作品,傳遞著傳統雕塑暢快寫意之美。新生代藝術創作者則擅長打破材料界限,用材料跨界、主題融合等方式表達自己對社會發展和當下文化的思索。

上海市美術家協會雕塑藝委會主任夏陽向澎湃新聞記者介紹:“此次參展作品從材料選擇上來看,有些作品敏銳捕捉到材料與表現主題的高度契合,非常難得;有些作品是在單一材料上用可見的量化不斷持續地深入,呈現出的作品沉穩凝重。從觀念和語言的創新來看,藝術家們用解構的方式對體積進行理解,對作品空間表達關系的把握更加多樣,對新技術和新媒介的運用更加廣泛。例如借助3D技術的作品,突破了傳統塑造的束縛,賦予雕塑更大的表現可能,作品的呈現狀態天馬行空、輕松自在。”

唐世儲 作品

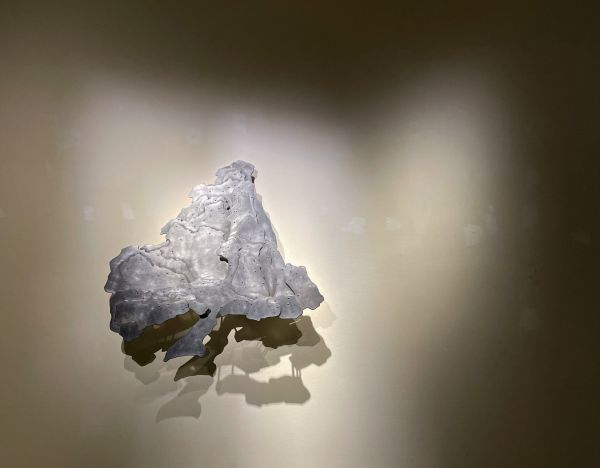

肖敏 作品

雕塑是空間性的藝術,穿行于展覽,更能感受到雕塑的魅力。在現場可以看到,唐世儲塑造了一對用現代造型語言處理的翱翔翅膀,鍛銅工藝又保留了焊接痕跡,讓作品呈現出更好的質感;肖敏的風景系列作品,似乎是介于二維與三維之間的作品,用宣紙、金屬等材料塑造了一幅“畫作”。

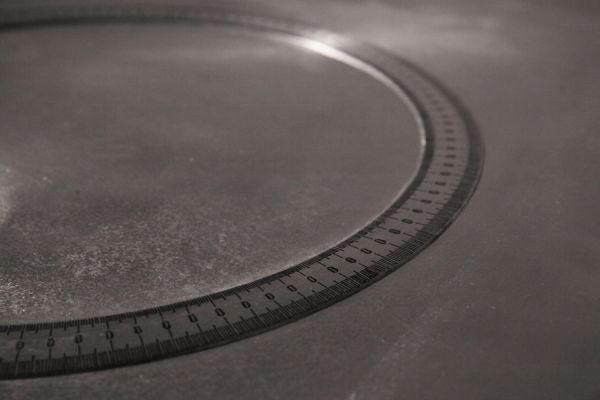

楊冬白 作品

用當代雕塑去闡述人和自然、宇宙的關系,用現代材料轉譯傳統山水美學,也是雕塑創作者熱衷探索的主題。楊冬白的“山水”用金屬鉚釘打造,呈現了一幅2.5維的山水畫;夏陽的作品將一把0刻度的尺子繞成了圓,任一刻度是起點,也是終點。

夏陽 作品

新生代創作者掌握的雕塑語言和前輩們已然不同,他們熟練運用電腦建模、3D打印,擅長融合跨界主題。用宇航員手握金箍棒的結合,塑造了“大圣歸來”的主題,讓熟悉中國文化的觀眾都能會心一笑;人體和金屬相結合,產生了賽博人類的樣態;用工業感極強的泡沫磚塑造佛像,風格混搭卻另有一番味道。

徐國峰 作品

謝雅竹 作品

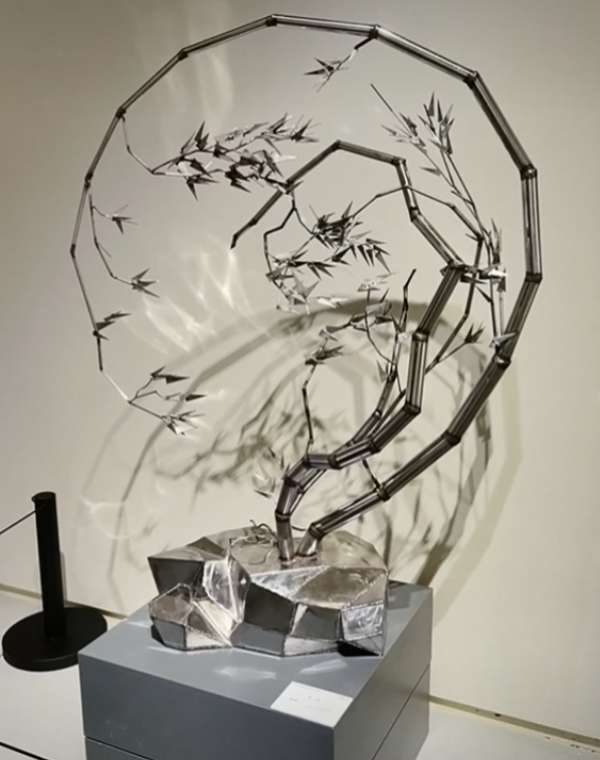

展覽現場作品

傳統題材也獲得了新的闡釋。竹子是中國文人畫中常見的題材,在展覽現場看到,年輕創作者們用各種材料塑造的竹枝與蘭草。一組名為《影痕》的作品,作者在亞克力板上刻下痕跡,而經過燈光照射,在墻面上的影子反而比亞克力板上的痕跡更為明顯,虛實的變化讓作品產生了意境。

《影痕》

此次入選的新媒體藝術作品,從以影像為主的個性化表達到數字交互體驗、元宇宙場景、數字娛樂、機械裝置、大數據可視化等等,藝術形式語言表達豐富,也反映出青年藝術家們對社會發展和當下文化的關注,在探索藝術的實驗性與多元價值上,展現了他們大膽、積極的嘗試。

展覽現場 新媒體作品

“人類社會全面進入虛擬世界,當我們與AI新物種共生發展,在虛擬與現實的并行宇宙間穿梭旅行時,藝術不可避免地成為展現人類應對挑戰,展示創造力的積極手段。”上海市美術家協會實驗與科學藝委會主任金江波談道,“新媒體藝術正是承載了這樣的使命,充分將藝術的媒介、材料、語言、技術手段融合一起,以注重科技賦能為手段,注重社會現場為方法,注重體驗為導向,把人類的藝術認知擴展到數字世界,把人類的知覺帶入四維空間。”

金江波作品-元·逍遙

本次展覽由上海市美術家協會、上海海派藝術館主辦,上海西區文化傳媒發展有限公司承辦。展覽將持續至8月6日。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司