- +1

譯者手記︱唐宋之際的國家、地方與財政

今年四月,社會科學文獻出版社出版了日本著名中國古代史學者渡邊信一郎的代表性著作《中國古代的財政與國家》。在“譯者后記”中,本書譯者之一的吳明浩博士詳細介紹了渡邊先生的生平、學術成就和以渡邊為核心的“中國史研究會”,并談及中國史研究會這一學術共同體的研究風格和存在的問題。本文可以說是“譯者后記”之續篇,吳明浩博士在此具體談了他對中國史研究會的理解和看法,并結合自己的博士論文研究,闡述了他對唐宋之際的財政史的見解。

在歷來的中國史研究中,通常以中央集權的建立和不斷強化作為中國歷史進程的大方向,而強調從“中世”到“近世”形成了君主獨裁制的唐宋變革論,更是推動了這種研究思路的定型。時至今日,唐宋時期的中國經歷了重大社會變革已經成為中日兩國學界的共識。自八十年代以來,圍繞唐宋時代各方面的研究越發精致入微,然而研究的碎片化也日益顯著,宏觀學術思考的不足,更是加深了這樣的困境。如何在實證研究的基礎上,整體地把握唐宋時期、乃至整個中國“前近代”(即中國學界所說的古代)史的國家特質,已然是中國史研究中必須要考慮的課題。

對此,主要由渡邊信一郎、島居一康、宮澤知之等日本學者組成的中國史研究會的研究值得我們深思。他們都出身京都大學東洋史學研究室,從七十年代開始,受當時京大經濟學部中村哲教授對馬克思歷史理論重新詮釋的影響,他們通過一系列共同研究,批評此前中國財政史研究過于偏重稅制和收入方面,主張國家財政機能展現了國家與社會的政治、經濟統治關系。他們不僅僅局限于財政活動的制度層面的研究,更是將財政視為“專制國家”實現對基層社會統合的物質基礎,在八九十年代之交提出了獨特的“中國專制國家論”,為重新理解中國古代國家的歷史特質提供了極具普遍意義的理論構架。

該論強調中國自戰國以來的整個“前近代”時期,都是由主權集中的國家作為公共機能的執行者直接支配社會,通過對小農家庭剩余生產物的收取和再分配達到維持社會再生產的目的。也就是說國家財政行為是國家實現社會統合的關鍵所在,通過分析從剩余收取到社會再分配這一全過程,闡釋前近代中國作為專制國家的性質及其存在的基礎,首次展現了基于財政視角來深入把握中國歷史發展脈絡的重要性。這不僅可以說是中國經濟史研究上的里程碑,而且成為筆者讀博期間考察唐宋變革期國家與社會經濟關系的基礎方法論。

然而,專制國家論強調了“國家化”的特征,不承認中間權力團體的存在,構建的是國家與小農民社會直接對立的“專制國家-小農社會”這種高度二元化的國家統治模型。這里的“國家”,在渡邊先生等人的表述中,指的是以皇帝為頂點的統治機構,即“官府聯合體”,這一概念同時包含了中央和地方政府,把作為權力主體的國家視為一個絕對的整體(“単一の総括體”)。這一點在他們對唐宋時期的財政史研究中體現得尤為明顯。

例如,渡邊信一郎和島居一康分別重點研究過唐代、五代和宋代的國家財政體系中中央與地方權力關系的演變。前者認為唐前期并無地方財政、只存在直接包納全國土地的國家財政,而唐后期盡管出現了地方財政卻一步步被中央財政權力所侵蝕,從而得出由唐至宋在財政上顯示出中央集權趨勢的強化這一結論。后者認為從五代后期到北宋期間,通過賦稅的“系省”“上供”這些手段,地方自主掌握的財政權力逐漸被剝奪,在財務收支管理上實現了全國范圍的一元化,地方財政事實上淪為中央財政的會計區分意義上的“地方經費”。此外,宮澤知之更是概述性地指出,盡管在唐代的后半期到五代期間,藩鎮和州擁有獨自的會計和經費,但仍在原則上只有中央財政而不存在地方財政。

可見,渡邊先生等人的研究描述了中央政府如何通過積極吸收地方財政權力來建立完全一體化的國家財政體制。九十年代以來日本學界的唐宋財政史研究,可以說是深受中國史研究會上述觀點的影響。但這樣的研究思路里實際上存在著理論引導的因素,即在專制國家論中,從經濟史、財政史的角度出發構建中國專制國家與小農社會直接對應的高度兩極化統治的模型時,基于專制國家主權集中的原理,中央的角色屬性與專制國家的概念高度重合,中央的財政行為被天然地視為專制國家的自我追求和實現,進而忽略了國家內部中央和地方各自所處的位置,特別是過度強調地方對中央財政行為的服從性,導致相對輕視了地方與中央在財政問題上的不同立場以及互相之間存在某些制約的事實。

另一方面,在中國學界的財政史研究中,盡管在實證研究方面著手的課題比日本學界更加細化,展開了包括財政機構、收入和支出等制度各方面的研究,但對于從財政史研究出發,進一步揭示傳統中國統治秩序中特有的性質和構造這樣的意圖則很是稀缺,而且在對唐宋時期的研究方面,地方的獨特地位及其與中央的相互制約關系同樣沒有得到足夠的重視。中國史研究會成員們的論文雖然有不少早已被譯成中文在中國發表,但遺憾的是,在國內學界似乎并沒有引起過多少反響。

那么,如何克服上述中日兩國在唐宋財政史研究中不應忽視的理論和視角缺陷呢?有意思的是,在有關宋以后時代的財政史研究中,出現了主張地方存在事實上的財政分權這樣的觀點。其中尤以巖井茂樹的研究最具說服力,他基于明清時期地方的“正額外財政”的實證考察,批評了中國專制國家論中以集權性的國法直接貫徹到社會來統治民眾的觀點,認為地方政府作為直面民眾的權力機關,實際上成為一種中間性的支配團體。不過,即使巖井先生的研究展示了中央集權財政的反面,但在他探索地方財政史的論述中,仍以專制國家是中國前近代社會的特質為前提。換言之,這里呈現出的傳統中國統治秩序的模型是“專制國家- (地方)-社會”。這為我們重新審視唐宋變革期國家財政體系的運作方式提供了極為重要的啟示。

因此,筆者讀博期間的一系列研究,即旨在批判性地吸收中國史研究會在唐宋時期財政史研究方面的成果,并參考巖井先生的觀點,反思地方在國家財政支配結構中的定位,通過考察唐宋變革時期國家財政運作中的“非中央”視角,包括地方獨特的財政立場和基層社會對國家經濟整合的反應等方面,以期更深入地揭示傳統中國統治秩序中被以往研究所忽視的一些特點。

不過,這是一個非常龐大的課題,遠非一份博士論文所能徹底闡明。所以筆者最終呈現的博論題為《唐宋變革期的國家與經濟——圍繞唐代的財政、稅法、貨幣》(唐宋変革期の國家と経済——唐代の財政?稅法?貨幣をめぐって),內容上雖然涉及五代至宋初的情況,但主要研究對象是唐代的中央、地方和社會的經濟關系,整體上研究重點放在財政、稅法和貨幣三個領域。從這些領域中選取了四個主題做詳細探討:藩鎮財政權力的來源、兩稅法的確立、兩稅的基本結構、銅錢流通的特性,每個主題分別構成一章,也各是獨立的論文,其中已發表見刊的只有前兩篇,由于畢業后工作繁忙,第三篇被審稿后至今仍在有待修改的階段,第四篇也尚未有瑕投稿。

具體而言,各章依次針對唐代前半期的支度使一職的演變、私鑄錢的流通實況,以及后半期的兩稅法成立史、兩稅的稅額分配方式這四個重要問題,通過對常用史料的重新考察和新史料的發現,提出了一些有別于以往傳統認識的新見解。

首先,第一章《唐代前期的支度使——對藩鎮財政權力起源的一個考察》(唐前期の支度使——藩鎮財政権力の起源の一考察)的中文版發表于《唐研究》第27卷,該章闡明了支度使這一財政職務在唐代前期經歷了行軍支度使→軍鎮支度使→道支度使這三個階段,最終作為道支度使一職融入節度使制度,并成為安史之亂以前節度使財政權力的來源。

自唐初以來,支度使隨著行軍編制而臨時設立,負責軍事物資如糧食、武器的籌算和分配事務,該職務隨著行軍的解散而撤銷。高宗后期,隨著行軍駐扎在邊境地區并成為軍鎮,相應地也由附近的地方官兼任軍鎮的支度使,繼而出現管理多個軍鎮財務的情況,推動了軍區化的進程。中宗、睿宗復位時期,道支度使取代了軍鎮支度使,軍事財務管理范圍從軍鎮擴大到州縣。進一步到玄宗初年,在邊境的六道都設有支度使。至開元中期,兼任道支度使的節度使掌控了道內的軍事財務,從軍事財政方面為藩鎮的形成奠定了基礎。然而,支度使的權限范圍存在原則性限制,雖然節度使借此有權干涉區內州縣的財政,但并非完全統管。從支度使的事例可以看出,作為中央加強針對具體財務的管理而產生的財政使職,盡管從用意上來說是為了強化財政集權,但在實際發揮效用的過程中卻會出現異變,容易與地方上的軍政權力相結合,反向推動地方分權事實的形成。

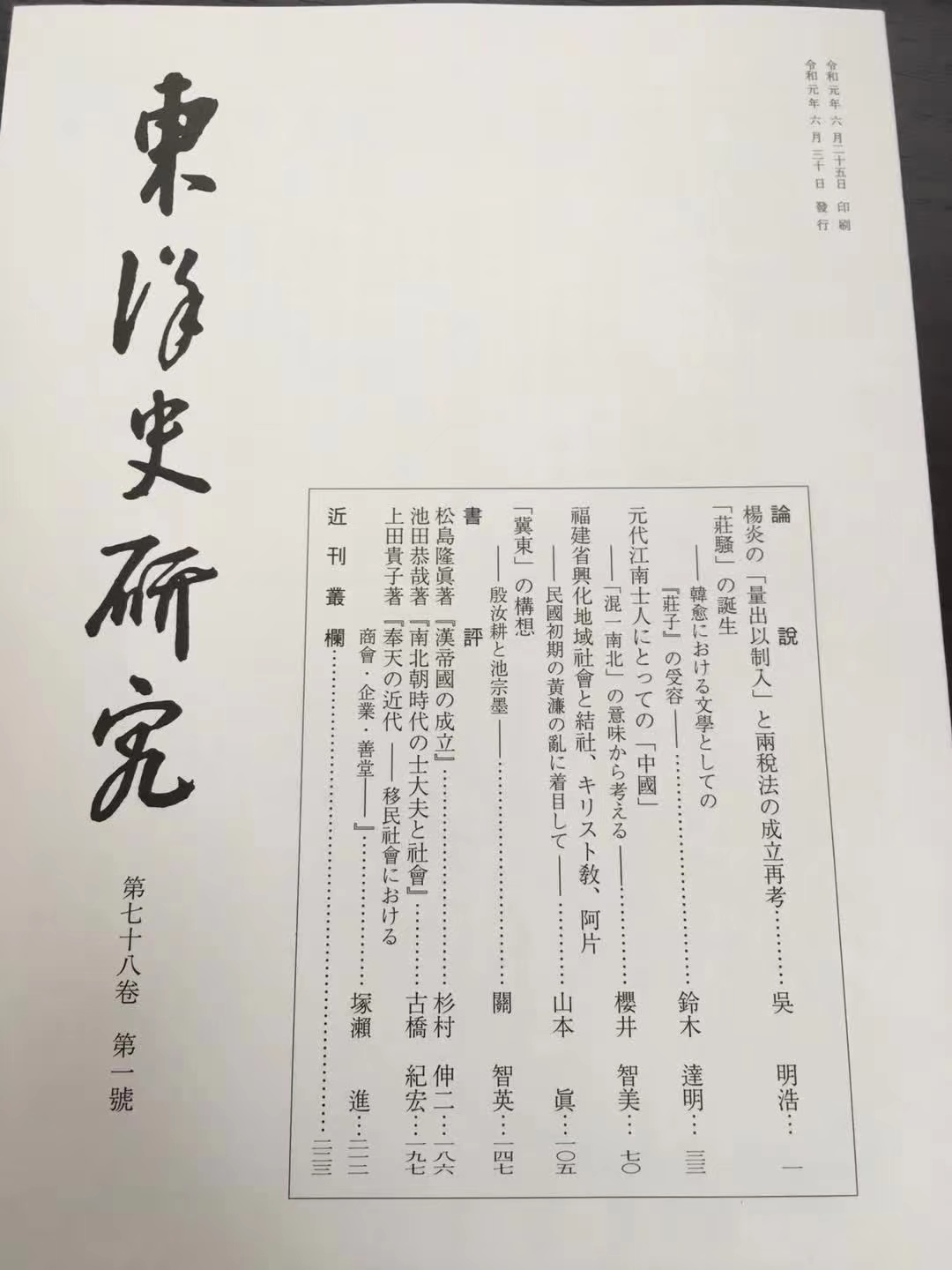

其次,第二章《楊炎的“量出以制入”與兩稅法成立的再考》(楊炎の「量出以制入」と両稅法の成立再考)的日文原版發表于《東洋史研究》(東洋史研究)第78卷第1號,并獲得日本漢學研究獎項——2020年度“蘆北賞”(蘆北賞),該章通過重新審視從楊炎最初提出到兩稅法正式實施的過程,反駁了自日野開三郎以來中日兩國學界在兩稅法成立史研究中普遍沿襲的“量出制入”原則和“抑藩振朝”觀點。

對于“量出制入”,以往的研究一直存在誤解。實際上,這里的“出”在史料中并非財政支出之意,而是指百姓向國家提供的人力、財力,即楊炎所說的量出制入,是根據百姓納稅能力確定財政收入的一種辦法,是其構想的財政收入新體系中的定稅原則。至于“抑藩振朝”觀點所代表的唐朝中央財政得以強化這一認識,筆者通過考察過去從未被兩稅法研究者們注意到的大歷十四年州府戶籍編制失敗一事的經過,對此提出了否定的看法。結合實際頒布的兩稅法中引入定額制(稅額整體固定化)和放棄雜徭合并這兩點,可以充分體現出唐朝中央在面對地方政府對稅制改革消極態度時的妥協和讓步。最終,楊炎計劃的中央集權意圖未能實現,兩稅法是在地方財政利益和中央財政收入增加之間取得平衡,才得以推行,并沒有真正起到削弱藩鎮和州的財政權力的作用。此后,唐朝中央最關注的只是上供額能否確保。兩稅法的成立非但不意味著中央集權化,反而可以視為,唐朝中央放棄了自律令制以來國家財政運作的根本手段,即中央通過戶籍控制地方征稅的這種方式。

再次,第三章《唐代兩稅法的基本結構及其變遷——從“均的理念”的視角來看》(唐代両稅法の基本構造とその変容——「均の理念」の視點からみる)源自翻譯渡邊先生《傳統中國的均平秩序——經濟與禮樂》(伝統中國の均平秩序——経済と禮楽、『中國史學』第27卷)一文時受到的啟發。該章闡明了建中元年成立的兩稅法無論錢額還是斛斗,都以財產等級作為稅額分配基準,具有資產稅的性質;而從后周開始的新兩稅法,則將田地等級作為錢額和斛斗的稅額分配基準,具有土地稅的性質。

在中國史上“均”字具有兩重含義,一是基于差等的均,強調的是不同等級間的相對公平,二是一律相等的均,強調的是不分等級的絕對公平。以往研究由于沒有充分理解兩稅法相關史料中“均”字的意指,一直未能解釋清楚斛斗的稅額分配方式。在兩稅法實施初期,構成各州兩稅的錢額和斛斗的各自定額依據其實不同,前者是根據大歷年間的最高征稅額確定的,而后者是根據大歷十四年的開墾額和每畝稅率計算出的稅額。然而,兩者在將定好的稅額分配給民戶時,按財產多寡劃分等級的辦法則是相同的。隨后,為了應對愈發惡化的稅負不均問題,華北的同州和南方的浙西等地,陸續出現了由地方官主導的根據田地肥沃程度分配斛斗稅額的情況。到了后周世宗時期,仿效同州的改革實施了“均田”,首次將田地肥沃程度同時作為錢額和斛斗的普遍稅額分配基準。北宋繼承并進一步普及了這一做法,最終形成了可以稱之為新兩稅法的體制。無論配稅的依據是建中兩稅法下的戶產等級,還是新兩稅法下的田地等級,兩稅的征收都是以差等的均思想為原理,原則上具有調節稅負的機能。

最后,第四章《唐代銅錢流通問題——前半期的錢荒和私鑄的再探討》(唐代における銅銭流通の問題——前半期の銭荒と私鋳の再検討)是筆者涉足貨幣經濟史課題的嘗試,深受上述中國研究會核心成員之一、也是日本學界目前在中國貨幣史、尤其銅錢方面的研究領域中最具盛名的權威學者宮澤先生的影響,是我讀博期間最后兩年的學術興趣所在。該章澄清了自開元年間以來被稱為錢荒的唐人議論的實質,進而闡明在唐朝前半期的社會經濟活動中私鑄錢的作用及其流通原理。

所謂唐代錢荒的印象,只是源于唐人將物價下跌的原因歸結于貨幣不足的一種推測,屬于樸素的傳統貨幣數量論范疇,并不能據此得出唐代銅錢流通量一定不足的結論。為了擺脫唐人的這種認識所帶來的束縛,必須重新考察唐代銅錢流通情況和社會上的貨幣需求之間的關系。筆者以高宗時期私鑄錢被民間認為應與官錢等價、甚至一度在大錢政策中被唐朝政府事實承認這一點為線索,利用唐前期唯一明確可知的銅材市價、即開元末年的160文,分析了官錢在民間流通的實際價值,并在此基礎上估算了私鑄錢在逐利的前提下鑄造質量的上限。進而通過重新梳理唐前期有關私鑄現象的描述,以及國家針對私鑄的政策在各個歷史階段的變化,揭示了從史料(主要集中于兩京地區)中有跡可循的高宗直至玄宗天寶中期,盡管官方在原則上一直堅持打擊私鑄,但在民間的貨幣流通領域,私鑄錢卻以遠超官錢的規模作為市場交易的主要媒介,不僅沒有破壞社會經濟秩序,反而成為民間交易活動能夠正常進行的保障,其中的緣由固然有官錢鑄造量無法滿足社會需求的一面,但更重要的是,在銅價不斷上漲導致私鑄成本日益提高的背景下,這期間私鑄錢的普遍質量始終沒有滑落到傳統五銖錢的范圍以下,所以能夠延續七百余年來被五銖錢所深刻影響的銅錢使用習慣,而被人們接受為具有等同于官錢的一枚即一文的交換價值。以往的研究總是將歷代層出不窮的私鑄視為中國貨幣經濟史上的負面問題,但筆者在史料分析時反復強調,記載私鑄的“惡錢”“濫惡”等包含貶低色彩的詞匯只是出于官方立場的描述,并不符合私鑄錢實際的質量和在經濟上產生的影響,恰恰相反,數次造成交易停滯、物價騰貴等惡劣后果的是官方對私鑄的打擊政策而非私鑄本身。

以上各章之間雖沒有緊密的聯系,但都圍繞一個共同的主題,也就是唐宋變革時期的中央政府、地方政府和社會之間在經濟方面存在著復雜的相互作用關系。通過筆者博士論文的初步探討,我們可以更加清晰地看出這些關系的多面性。不僅僅是拙作考察的某個具體時代,從方法論的層面來說,更應受到充分重視的是,在審視作為傳統中國維持有序統治的重要手段——財政體系時,我們不應只是將國家視為單一絕對的整體,而是需要重視在專制國家的形象之下,其內部的地方政府,以及作為國家統治對象的基層社會各自所扮演的真正角色。筆者正是沿著這個思路進行實證研究的一個嘗試,希望能夠對學界略有貢獻。

參考文獻

1、渡辺信一郎「時代區分論の可能性:唐宋変革期をめぐって」,『古代文化』48(2),1996 年

2、中國史研究會『中國専制國家と社會統合』,文理閣,1990 年

3、丸橋充拓「「唐宋変革」史の近況から」,『中國史學』11,2001 年

4、渡辺信一郎『中國古代の財政と國家』,汲古書院,2010 年

5、島居一康『宋代財政構造の研究』,汲古書院,2012 年

6、宮沢知之「中國専制國家財政の展開」,『巖波講座世界歴史(9)』,巖波書店,1999 年

7、田口宏二朗「前近代中國史研究と流通」,『中國史學』9,1999年

8、李錦繡《經濟卷?財政》,《二十世紀唐研究(上)》 ,中國社會科學出版社,2002年

9、包偉民《宋代財政史研究述評》,《宋代制度史研究》,商務印書館,2004年

10、包偉民《宋代地方財政史研究》,上海古籍出版社,2001 年

11、趙思淵、申斌《明清經濟史中的“地方財政”》,《中山大學學報(社會科學版)》1 ,2018年

12、巖井茂樹『中國近世財政史の研究』,京都大學學術出版社,2004 年

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司