- +1

丑惡現實和美好理想的折射——讀《聊齋志異·羅剎海市》

《聊齋志異》雖然明確地以志異為己任,但作者卻很樂意把《聊齋》同史傳文學比附。在四百余篇作品中,有近二百篇篇末有“異史氏曰”,顯然是模仿《史記》中的“太史公曰”。“異史氏曰”或補充正文,或作勸世箴語,或述創作體會,常常成為作家抨擊現實、抒發理想的心靈窗口。例如,《羅剎海市》中的“異史氏曰”,對于我們理解正文就起著十分重要的作用。作者寫道:

花面逢迎,世情如鬼,嗜癡之癖,舉世一轍。“小慚小好,大慚大好”。若公然帶須眉以游都市,其不駭而走者蓋幾希矣!彼陵陽癡子,將抱連城玉向何處哭也?嗚呼!顯榮富貴,當于蜃樓海市中求之耳!

這段“異史氏曰”抒發了作家的滿腔孤憤。它說明:現實世界鬼域樣陰冷,美丑顛倒,舉世喜歡五惡的事物,越是壞的越吃香。一個人如果想以堂堂正正的男子面目出現,就一定受到眾人側目,避之唯恐不遠。有真才實學,不肯阿諛逢迎者向何處訴說苦悶?美好事物只能從海市蜃樓中求得。

如此深刻的哲理在正文中得到了巧妙、奇異的表現。

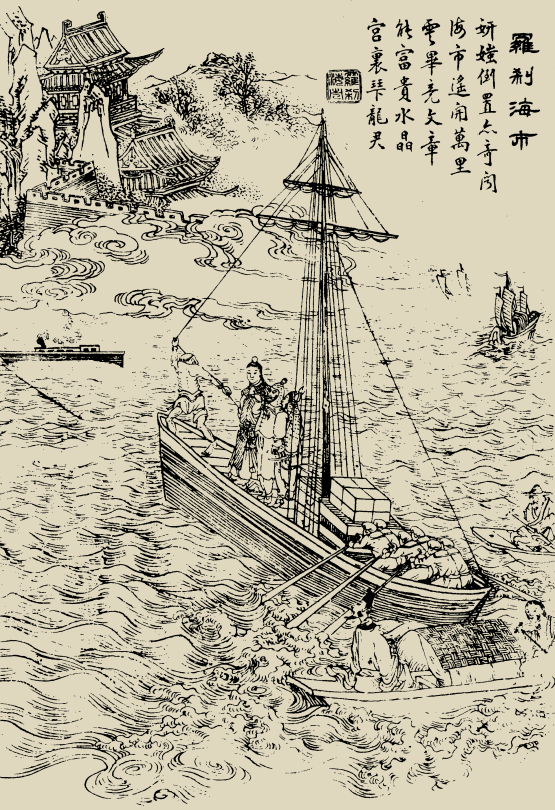

《羅剎海市》描寫主人公馬龍媒在羅剎國和海市的生活際遇。“羅剎國”是漫畫化的現實,“海市”則是詩情畫意的幻境。

馬驥被颶風引入一個怪國。這里以貌取人,以丑為美。因丑的程度決定其官位和財富。丑到無以復加者,“雙耳皆背生,鼻三孔,睫毛覆目如簾”,位至相國。面目稍近人者,則“襤褸如丐”。在這樣一個“黑石為墻、色如墨”,妍媸混淆的國家,素有“俊人”之稱的馬驥自然被看成極丑的“噬人者”。甚至他所到之處,“以為妖,群嘩而走”。馬驥吃醉了酒,以煤涂面作張飛,居然被看作是最美的,被引見國王,官拜下大夫,受到寵愛。久之,眾人竊議其面目之假,馬驥遂棄官而去。

羅剎國的描寫中,以諧趣、幽默乃至有點惡作劇的筆墨,蘊含深邃的哲理、憤怒的批判。羅剎國諸事極為可笑,極不合理。如執戟郎家中的歌舞場面:“貌類夜叉,皆以白錦纏頭,拖朱衣及地,扮唱不知何詞,腔拍詼詭。”從扮相到唱腔唱詞,皆丑到極點,卻被視為美得很。作家的描寫是平靜的,冷靜的,甚至是冷峻的。正因為這樣客觀和冷靜,才使得這畸形世態格外發人深思。

如果說,羅剎國寓言式地抨擊了世俗的丑惡,那么可以說,海市則詩意化地表露了作家的理想。在羅剎國因俊美受到妒忌的馬驥,到了龍宮,以他的秀外慧中獲得了龍君的寵幸。娶公主為妻,不僅夫妻恩愛,而且得以施展才能,“龍媒之名,噪于四海”。但馬驥不因富貴榮華而“樂不思蜀”,而是縈念年老的父母,并毅然離開美好的龍宮和愛妻,返回人間。賢慧善良的龍女“不以魚水之愛,奪膝下之歡”,且為他“不蓄蘭膏”“久辭粉黛”“之死靡他”……自“海市”至全文結束,作品中充滿了一種喜悅、莊重的氛圍。在這里,蒲松齡借龍宮這個虛擬的所在抒發出他的人生理想:賢明的君主——像龍君那樣愛惜人才;如魚得水地成棟梁之材——像馬驥那樣雄才得展;夫婦互守貞義,孝養父母,兒女成才——如馬驥和龍女那樣既重夫婦情愛,又重道德倫理。無庸諱言,這樣的理想,盡管是以十分優美深沉、令人回腸蕩氣的筆觸抒發的理想,卻仍不免是最符合封建道德的理想。

海市龍宮是作者理想的寄托。這里一切事物既有水府的特點,又籠罩著一種神秘、奇特、美妙的氣氛。宮殿“玳瑁為梁,魴鱗作瓦,四壁晶明,鑒影炫目”;馬驥寫文章時被“授以水精之硯,龍鬣之毫,紙光似雪墨氣如蘭”。尤其令人心動神移的是馬驥和龍女那種抒情詩般款洽、小夜曲般美妙的婚姻生活:

宮中有玉樹一株,圍可合抱,本瑩澈如白琉璃,中有心,淡黃色,梢細于臂,葉類碧玉,厚一錢許,細碎有濃陰。常與女嘯詠其下。花開滿樹,狀類薝蔔。每一瓣落,鏘然作響,拾視之,如赤瑙雕鏤,光明可愛。時有異鳥來鳴——毛金碧色,尾長于身——聲等哀玉,惻人肺腑。

在中國古代的神話傳說中,天宮、龍宮、冥間早已有了固定的模式,如天宮的長生不老,冥間的陰冷恐怖,龍宮的富麗堂皇。蒲松齡筆下的仙人瓊閣,龍宮水域,一方面采用中國神話的習慣寫法,一方面糅進了惻人肺腑的人情。他描寫龍宮戀情是文人化的、詩意化的。因此魯迅先生評價為“描寫委曲”又“示以平常”。

《羅剎海市》中兩個截然不同的所在——羅剎國和龍宮相得益彰地組合在一起,使得作品產生強烈的藝術效果。羅剎國以丑為美,龍宮既重人的外表美,又重人的內在美,時時處處在鮮明對照。聊齋點評家但明倫恰如其分地指出了七個互相對應的地方:

平底高欄,櫓激如箭;視颶風引去何若?水云晃漾中,樓閣高接霄漢,視黑石墻中樓閣何若?世子目之,謂非異域人,授騎連轡,從與俱歸,視以為妖而噪奔者何若?啟奏引見,視大臣阻詔何若?玉堂給札,文學進身,硯滌水精,毫揮龍鬣,倚馬萬言,觀者擊節,視黑煤涂面、白錦纏頭時又何若?東床坦腹,得配仙人,雛女妖鬟,奔入滿側,視門隙中女子何若?人爭識面,世盡知名,馬上彈箏,車中奏玉,視百僚耳語,不與款洽時又何苦?

第一、二兩個“何若”,將羅剎國與海市的環境作比較;三、四、五等三個“何若”從馬驥在兩國的政壇沉浮將兩國的政治作涇渭分明的對照;最后兩個“何若”將馬驥在海市龍宮的雄才英姿同在羅剎國的狼狽不安相照應。但明倫的分析可以說抓住了這個聊齋故事之所以成功的關鍵。

除此以外,《羅剎海市》的藝術成就是多方面的。巧妙地把兩個虛擬的海外奇景融合在一起,藝術地表現了作家蒲松齡對現實的批判和對理想的追求,情節跌宕有趣,場面搖曳多姿,人物活靈活現,語言于華麗中見雅潔。凡此種種,使《羅剎海市》成了最膾炙人口的聊齋故事之一。

本文刊于中華書局《文史知識》雜志1988年第2期,澎湃新聞經授權轉載。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司