- +1

史家獨唱——懷念恩師高王凌教授

一

2003年,我從縣里考入中國人民大學清史研究所。入學面試時,一位身材高大、文雅俊朗的老師問了我好幾個問題,一直問到你究竟喜歡政治史還是經(jīng)濟史,我說經(jīng)濟史,他才罷休。出來后聽人說,他就是高王凌老師,他的《十八世紀中國的經(jīng)濟發(fā)展和政府政策》一書影響很大。

后來,我果然被收入高門,并得到了老師手把手的培養(yǎng)。老師對待我們的學業(yè)很認真,每次寫篇小文請老師指點,他無一例外地會盡快閱讀,逐字逐句地加以修改,標點符號都不放過,見面后還要再做進一步討論。老師不循規(guī)蹈矩,注意引導學生思考問題,注重將中外學界的研究成果結(jié)合起來加以分析。他注重實踐調(diào)查,講授農(nóng)業(yè)集體化、土地改革等課程,鼓勵學生們放假回到家鄉(xiāng)做田野調(diào)查,搞口述訪談,搜集相關(guān)資料,回來后自由討論。他鼓勵我們注意利用檔案資料,還經(jīng)常和我們一起研讀《清實錄》《清經(jīng)世文編》等史料,并幽默地稱這是“陪太子讀書”。我們就是在這種氛圍中不斷成長的。

我留京工作后,仍一直得益于老師的耳提面命。2017年9月14日,我到老師家,他非常鄭重地把整理好的一批清史研究資料交給了我。當時,他的腿腳已經(jīng)不太方便,拄著拐杖,步履蹣跚,但仍堅持把我送到樓下等出租車過來。透過車窗看著老師高大而又瘦弱的身影,心中很不是滋味。

剛到家,我就收到了他的微信:“今天,我們完成了一個重大的行動,名字叫‘托孤’。”我心中頓時五味雜陳,有一種說不出的感覺。此后,我們師徒二人在微信中常有互動,也知道他這段時間休息很不好,說話聲音聽起來像重感冒一樣。我多次提出陪他去看醫(yī)生,都被他直接拒絕了。誰料想,2018年8月24日卻突然接到了師兄的電話,說老師走了,走得那么匆匆。聽到消息,真的心如刀絞,悲痛萬分!

二

老師是中國人民大學清史研究所的“黃埔一期”。1981年碩士研究生畢業(yè)后留所工作。他的專業(yè)方向是清代經(jīng)濟史。翻檢爬梳400多部方志后完成了碩士論文《清代中葉四川農(nóng)村市場及其在農(nóng)村社會經(jīng)濟中的地位》,在上個世紀八十年代初也算是有膽量的嘗試了。

他自選的第一個研究題目是“十八世紀的經(jīng)濟發(fā)展和政府政策”,對十八世紀乃至清代耕地數(shù)字、人口數(shù)字、人口控制、糧食流通、棉業(yè)歷史、農(nóng)業(yè)發(fā)展等問題進行了深入研究,梳理出了中國傳統(tǒng)經(jīng)濟的發(fā)展序列。同時,以經(jīng)濟史為基礎,對十八世紀特別是乾隆朝墾政、農(nóng)政、糧政進行深入研究,兼及礦政、河政等眾多領域,進而對乾隆朝政治中追求“回向三代”和“愛民、養(yǎng)民、足民”的政治理念進行了系統(tǒng)考察。盡管他的本業(yè)是經(jīng)濟史,但卻反復強調(diào)清史研究應該以政治史掛帥,所以他已經(jīng)打破藩籬,將經(jīng)濟史與政治史、思想史乃至社會史結(jié)合起來,走出了一條從國家(“大政府”)的視角觀察清代歷史發(fā)展變遷的學術(shù)路徑。

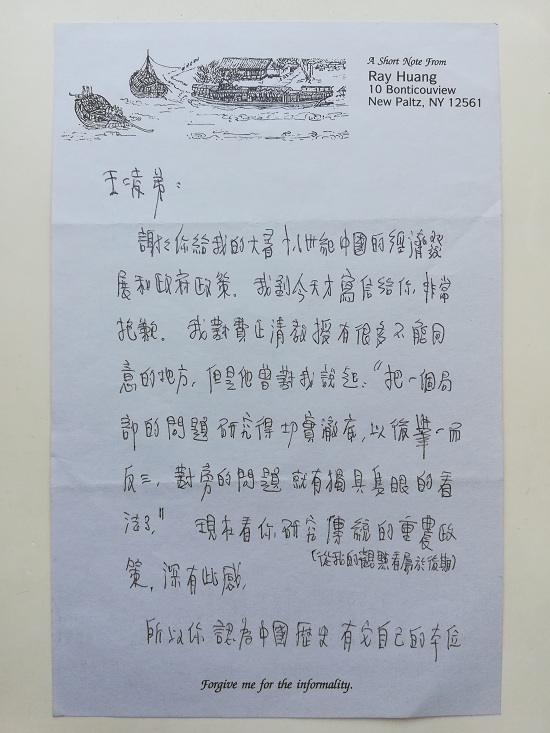

他的研究很快受到了國外學界的關(guān)注。早在1986年他36歲時,即以副教授名義獲得路斯基金(LUCE)資助,赴美國開展學術(shù)活動。先后在哥倫比亞大學、加州大學洛杉磯分校、加州大學伯克利分校、密西根大學、匹茲堡大學、俄亥俄肯特大學、美國國會圖書館、耶魯大學、哈佛大學等眾多頂級高校和科研機構(gòu)開展講學和研究,并與眾多學術(shù)界名家,如黃仁宇、魏斐德、何炳棣、施堅雅、費維愷、孔飛力、羅威廉、王業(yè)鍵、曾小萍、趙岡等,建立了良好的學術(shù)關(guān)系和私人友誼。回國后還與黃仁宇、魏斐德、何炳棣、王業(yè)鍵、曾小萍、趙岡等人保持了多年的書信往來,互致問候,切磋學術(shù),暢敘友情。這些經(jīng)歷,以前我在人民大學讀書時也時常聽他講起,感覺他和國外學者確實有一定的聯(lián)系,也沒有特別的在意,直到翻閱他的材料后才發(fā)現(xiàn),他和國外學界的交往竟有如此之深廣,這是我萬萬沒有想到的。

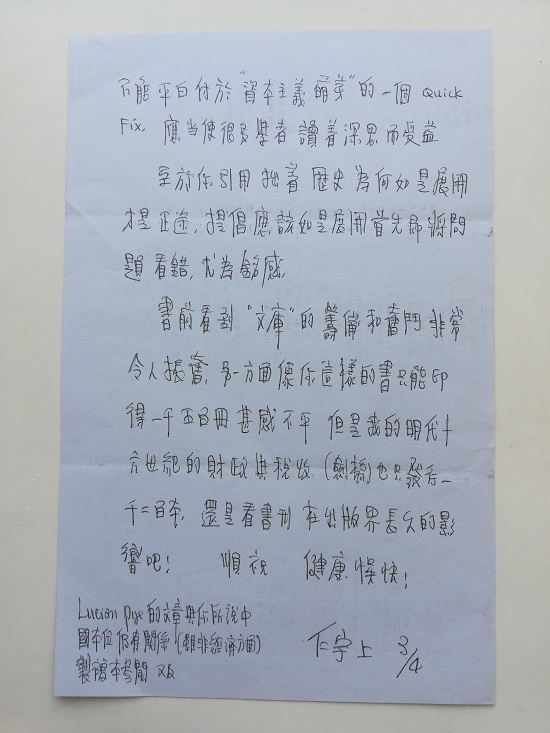

美國《中報》關(guān)于中國留美歷史學會成立的消息

在中外學術(shù)交流中,還有一件事時常被老師提及并引以為豪——當年他作為重要的參與者和組織者,發(fā)起成立了中國留美歷史學會。對此,不用我來多說,僅僅引用一下美國賓州印第安納大學歷史系王希教授唁電的評價足以說明問題。他指出:“高王凌教授在中國近代史領域的重要貢獻,眾所周知,但很多人不一定知道他在31年前做出的另外一個重要貢獻——發(fā)起和創(chuàng)辦中國留美歷史學會(The Chinese Historians in the United States, Inc.)。1986-1987年,他利用在哥倫比亞大學做魯斯學者期間,懷抱熱情與理想,克勤克儉,籌集資金,聯(lián)系歷史學人。在他的努力和引領之下,歷史學會于1987年9月得以創(chuàng)辦和成立,為上百位留美歷史學人提供了一個極為重要的專業(yè)組織平臺。30多年過去了,學會的許多成員已經(jīng)成長起來,在中美學術(shù)界扮演重要的角色,其專業(yè)期刊《The Chinese Historical Review》也開始享譽歐美學界,這一切都與高王凌教授當年極有遠見、并極富創(chuàng)造性的努力是分不開的。作為當年他創(chuàng)辦學會活動的同事和見證人,我對高王凌教授的突然去世感到十分悲痛,并尤其銘記他對歷史學會所做出的貢獻。”這就是當年他在美國的足跡,飽含著一位學術(shù)有心人的大量心血。可以告慰老師的是,他的努力和付出已經(jīng)結(jié)出了累累碩果,并影響深遠。

若就以上而論,他已足以堪稱是改革開放以后較早與國外學術(shù)界成功建立學術(shù)交流關(guān)系、推動中外學術(shù)發(fā)展的一代學人的重要代表。

三

一個時期以來,在人們摒棄宏觀敘事,史學研究日趨碎片化和狹隘化的時候,老師的研究卻似乎走著不同的道路,那就是放寬研究視野,打通歷史經(jīng)脈。

他是清史研究所教授,但是在清史之外,還有另一個跨度非常大的研究領域,即建國后農(nóng)業(yè)發(fā)展與農(nóng)村改革。他幽默地稱自己是“全神貫注”于前面一頭而內(nèi)心關(guān)切在后頭的“一擔挑式”研究(其實他的研究重點有三個,即十八世紀、近世地主農(nóng)民關(guān)系和當代農(nóng)民“反行為”研究,是一以貫之的,下文有述)。他一直認為,這些研究來自于上世紀七十年代在山西太谷插隊和八十年代初參加農(nóng)村改革第一人杜潤生主持的中國農(nóng)村發(fā)展問題研究組(參與者包括林毅夫、周其仁、白南生等)的農(nóng)村改革調(diào)查等“當身歷史”,特別是后者,為他提供了重新認識建國后的農(nóng)村變革提供了支撐。其間他還以研究清史的視角和成果,為中國農(nóng)村發(fā)展問題研究組的工作提供參考,使得兩個領域互相借鑒,相得益彰。他的研究得到了杜老的充分肯定,1996年杜老還專門請他協(xié)助撰寫自己的回憶錄——《杜潤生自述》。

他的這種研究跨度,在學術(shù)界似乎是個異數(shù),但憑借著“古今兩相觀照”,他又不期然而然地開始嘗試著將歷史學與當代社會問題連接起來,把十八世紀以來的人口、糧食、農(nóng)業(yè)、政府政策與政府行為等打通來看,從而建構(gòu)起了自己的學術(shù)體系,包括史觀和史法。茲僅掛一漏萬地介紹一二。

他主張對歷史的“正面觀察”,反對“倒霉看反面”。他不同意把我們自己的歷史看得黑暗、專制、腐朽,強調(diào)應該尊重歷史,尊重前人,尊重傳統(tǒng)文化的內(nèi)在特質(zhì)和歷史成就,特別是中國自身的發(fā)展邏輯。他對清代以后中國農(nóng)村改革的內(nèi)涵進行了正面、貫通考察,發(fā)現(xiàn)了傳統(tǒng)因素包括家庭經(jīng)營、農(nóng)村市場及市場機制等等,其實都與后來的中國農(nóng)村改革有著不可分割的關(guān)聯(lián)。為此,他指出,我們需要正面認識中國文化、發(fā)展成就、發(fā)展成因、道理及各種問題。其中,2010年以來,他還分別對“專制主義”“人口壓力”及“租佃關(guān)系”(從“地租實收率”角度考察)等問題進行了系統(tǒng)反思和研究,提出了一系列讓人感到耳目一新的結(jié)論。

他提倡“貫通古今”,建立了“三百年是一個歷史”的“近代史觀”。在黃仁宇五百年一個大歷史的基礎上,他早在美國訪學時就提出了“三百年是一個歷史”的命題,并在此后進一步加以闡發(fā)。他重新審視了中國傳統(tǒng)社會的發(fā)展軌跡,通過對中國現(xiàn)代化進程的考察,把中國的“現(xiàn)代化”直接追溯到了十八世紀,重點考察了人口增加、政府職能擴張、開拓邊疆等中國與世界的三大“共時”現(xiàn)象,發(fā)表了《十八世紀,二十世紀的先聲》等重要研究成果,實現(xiàn)了中國歷史發(fā)展的“正面接續(xù)”,形成了一種新的“近代史觀”。從此,“貫通古今”和“正面觀察”一起成為了他治學的重要方法,甚至強調(diào)“不但來回觀察,必要時還須反復貫通”。

他建構(gòu)了中國農(nóng)民“反行為”理論,對中國農(nóng)村改革進程重新進行了闡釋。他一直強調(diào)這個研究得益于杜老,是他和杜老合作的成果。這項研究,一反過去集體化研究側(cè)重領導層決策過程及其實施的做法,從農(nóng)民行為來看集體經(jīng)濟時代,近距離考察集體化時代農(nóng)民的日常反應和日常行為。經(jīng)過調(diào)查和研究,他提出,對于政府的制度規(guī)定,“反行為”雖帶有一種“反”的意味;但“反”不一定是“造反”,也不是暴力反抗,它毋寧說是一種“軟行為”(也可以說是 “陰柔”的行為)。“反行為”主要表示的是一種“反過來”的行為,是日常生活中秘密的、靜悄悄的、帶有很大的欺騙性的、不易為人覺察的行為。同時,“反行為”還是一種抵制行為,如針對上級布置的生產(chǎn)計劃,采取“壓產(chǎn)”、“限產(chǎn)”等措施,然后另來一套;它又是一種規(guī)避行為,如針對著農(nóng)業(yè)社的集體勞動,采取“磨洋工”等辦法,來對付之;它是一種變通行為,如采取多留“自留地”、“口糧田”,以至“包產(chǎn)到戶”等一系列“上有政策下有對策”的辦法,以達到自己的目的;它還是一種侵蝕行為,這就是針對著“集體”的勞動果實,采取“瞞產(chǎn)私分”、“偷拿”、“借糧”等辦法,悄悄地把一部分生產(chǎn)所得拿到自己手里。在他看來,這種“反行為”不同于斯科特《弱者的武器》中處于邊緣的農(nóng)民行為,而是對中國歷史發(fā)展進程產(chǎn)生了根本性影響的行為。為此,他提出了中國農(nóng)民并不是通過反抗,而是通過“蔫拱”,拱出了“包產(chǎn)到戶”改革的結(jié)論。“反行為”理論的提出,轉(zhuǎn)變了以往“自上而下”考察集體化時期農(nóng)民行為和政府政策的做法,自下而上并上下互觀地重新考察了“包產(chǎn)到戶”和七十年末農(nóng)村改革的產(chǎn)生和演變,為我們重新認識這場偉大變革的深層推動力和國家政策發(fā)展演變的現(xiàn)實邏輯提供了重要參考。

他強調(diào)學術(shù)研究應有經(jīng)世濟民情懷。老師說過,歷史學的主要任務是“看病”,但一般不能“治病”。同時,他告誡第子們,要探索求真,不要放棄敏銳的頭腦(他特別強調(diào)不要忘了“敏而好學”中的“敏”字),要謹記“汝為君子儒,無為小人儒”,不要做一個孔夫子最不齒的“鄉(xiāng)愿”。他喜歡錢穆先生對“君子儒”和“小人儒”的闡釋,并進一步指出,“如果你一輩子做學問,只是為稻粱謀,無關(guān)社會大眾國計民生之痛癢,那你就算了,別來備選了(當然不妨礙你當某學科的專家教授)”。因此,他在清史研究中特別關(guān)注經(jīng)世之學,曾組織學生開展對陸世儀《思辨錄輯要》、陸燿《切問齋文鈔》、魏源《皇朝經(jīng)世文編》的系統(tǒng)研究,梳理明末清初經(jīng)世派以后的經(jīng)世理路,發(fā)表了《18世紀經(jīng)世學派》等文章,積極建構(gòu)起“十八世紀經(jīng)世學派”的理論框架。同時,他關(guān)注“三農(nóng)”問題,在對租佃關(guān)系、土地改革及土地關(guān)系、農(nóng)業(yè)集體化、統(tǒng)購統(tǒng)銷等問題的研究中,特別關(guān)注農(nóng)民境遇和農(nóng)村發(fā)展變革,這是他對農(nóng)民的深層理解和同情。2010 年新華社“資本故事”欄目專訪,當問及什么因素推動他開展農(nóng)村研究時,他明確回答是“人民大眾”,也就是對民生的深切關(guān)懷。這是他作為一代學人的時代擔當。

他倡導學術(shù)研究要重視自己的“當身歷史”。“當身歷史”一詞,來源于老師對錢穆先生一句話的理解,簡單說就是一個人自己的生活歷程或自己的個人歷史。他贊成錢穆先生從“現(xiàn)時代中找問題”、在“過去時代中找答案”的觀點。反觀他的研究,無論是清史研究中人口、開墾、糧政、多種經(jīng)營、農(nóng)村工業(yè)等問題,還是農(nóng)村改革中的統(tǒng)購統(tǒng)銷、農(nóng)業(yè)集體化、農(nóng)民“反行為”等等,無不來源于他的生活經(jīng)歷即“當身歷史”,是從“當身歷史”中獲得靈感和無形推動而產(chǎn)生興趣,繼而開展調(diào)查、研究的。他在最后發(fā)給我的微信中還在告誡說:“你一定要注意自己的‘當身歷史’。學歷史的人,也不排除有相當一批歷史學家,他是在事情之中看歷史,這是一種重要的能耐,也是對你能力的一種檢驗。”

他堅持治學要有自信心和獨立性,反對盲目跟從。他曾經(jīng)說:你最好有一個發(fā)現(xiàn)發(fā)明,不管是不是叫“理論”或別的什么。在這方面,不可以一味崇洋媚外,做什么從理論到理論的“聞香族”。他還強調(diào):做學問要“不奴顏、不折腰、不媚俗、不說那首鼠兩端的話,不做孔夫子最憎惡的鄉(xiāng)愿。這都是我們的道德責任,做學問是有立場的,我們提倡的是解決問題的,不是虛假的理論,而是實實在在的東西”。正是以此為出發(fā)點,他在治學中強調(diào)基礎研究的同時,注重理論的建構(gòu),特別提出了具有本土特色的中國傳統(tǒng)經(jīng)濟發(fā)展序列、十八世紀經(jīng)世學派、中國農(nóng)民“反行為”等一系列理論或命題。當然,他不是盲目排外、固步自封的學者。他在很多情況下推崇并得益于黃仁宇、魏斐德、孔飛力、施堅雅、斯科特等海內(nèi)外學者的相關(guān)研究。他最看重的“反行為”研究也深受法國社會學者的影響。

他注重學術(shù)研究的“歷史感”。歷史感就是研究中的“直覺”“洞察力”和“感悟”。他很注重研究中的精心考據(jù),也并不反對研究中的理論,但同時他又特別欣賞清代史學家章學誠提倡的“性靈”“神解精識”,認為“如果說我們史學也有我們的理論,那就是一些‘實打?qū)崱慕忉尅鐣茖W那種‘先導性’的理論不同”,強調(diào)要注重“一念”,注重利用自己的“直覺”(甚至是頓悟)去發(fā)現(xiàn)問題。他多次講到,自己對農(nóng)民“反行為”、統(tǒng)購統(tǒng)銷問題的研究就是憑借這種感覺發(fā)現(xiàn)的。但同時他又反對淺嘗輒止,動不動假設歷史發(fā)展邏輯的“虛妄史觀”(他又稱作“IF理論”)。

話說到此,回頭看看他的建樹,我不清楚評定一個歷史學家的標準有哪些,但是對一位從事史學研究的學者,在其成果體系中,既有微觀探討,更有史觀建構(gòu),既有精細考據(jù),又有理論體系,既有學術(shù)研究,還有濃濃的現(xiàn)實關(guān)懷,加之對中外學術(shù)交流的特殊貢獻,據(jù)此稱其為一位合格的歷史學家,似乎也不為過吧。

四

老師是個“倔老頭”,有時候講起話來不顧情面,我們作弟子的都難以下咽。但是,他沒有給自己的心里填充亂七八糟的內(nèi)容,做人、做事都很簡單、明了。若論老師最大的人格魅力,還在于他能夠在孤獨的環(huán)境中實現(xiàn)自我。他反復給弟子們講,要接收并堅持“三受主義”,即學會“受苦、受難、受辱”,保持穩(wěn)重、謙和的心態(tài),不患得患失,不冒然而行,但是“不失不得”,只要自己扎頭做好自己的事情,遲早會有自己的收獲。

他也確實是這樣做的。自從美國訪學回來后,為了追求學術(shù)本真和能夠做一個真正的自我,多年來他在上課之外一直堅持“青燈黃卷”,伏案寫作。我真的不知道他一生中除了教學授業(yè)、讀書調(diào)研、查閱資料、著書立說之外到底有什么業(yè)余愛好。他似乎就是一個樂此不疲的“學術(shù)苦行僧”,不管刮風下雨,無論寒暑秋冬,都在默默耕耘著自己心愛的這片“自留地”。這份超越常人的毅力和堅持帶來的是豐碩的學術(shù)成果。據(jù)統(tǒng)計,已經(jīng)出版的專著有《十八世紀中國的經(jīng)濟發(fā)展和政府政策》(后以《活著的傳統(tǒng):十八世紀中國的經(jīng)濟發(fā)展和政府政策》再版)《經(jīng)濟發(fā)展與地區(qū)開發(fā):中國傳統(tǒng)經(jīng)濟的發(fā)展序列》《政府作用和角色問題的歷史考察》《人民公社時期中國農(nóng)民“反行為”調(diào)查》《租佃制度新論——地主、農(nóng)民和地租》《乾隆十三年》《馬上朝廷》《乾隆晚景》《中國農(nóng)民反行為研究》《統(tǒng)購統(tǒng)銷之謎》《在清華大學講土地關(guān)系(文獻篇)》《在清華大學講土地關(guān)系(口述篇)》《超越史料學派》等共計十余部,另有兩部等待出版,發(fā)表學術(shù)論文百余篇。其中后8部書,就是他2010年退休后不到8年的時間中寫作出版的。此外,從2007年3月到2017年8月,他還一直堅持在新浪、網(wǎng)易博客中撰寫立身、為人、治學博文千余篇。

這就是高王凌老師,一位大家可能還不太熟悉的高王凌老師。正如他生前好友唐曉峰、劉北成在挽聯(lián)中評價的那樣,“參透天庭,呼吸民氣,特立獨行,新見迭出,史家唯一人”,他的確是一位能在孤獨、寂寞中實現(xiàn)自我的史家。

斯人已去,精神長存。時間雖然會無情地流逝,但真正的學者用一生給人間留下的思想財富,不僅不會消逝,反而會隨著時間的推移,如同陳年佳釀一樣,歷久愈香。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司