- +1

高明勇對話盛大林:《長安三萬里》中的唐詩有不少“錯版”?

政邦茶座>>

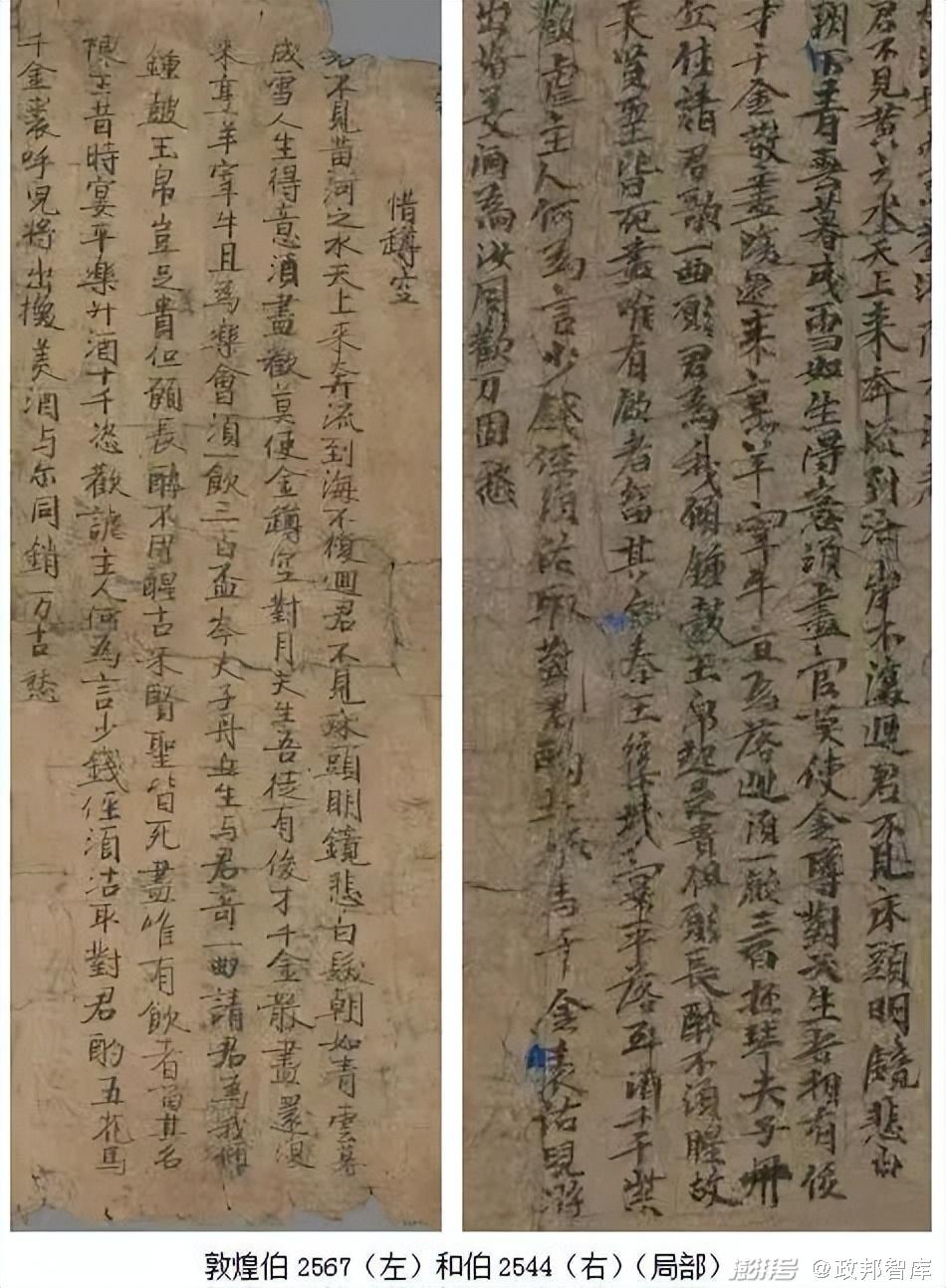

最近電影《長安三萬里》公映后,有媒體驚呼,我們可能都背誦了錯版的李白《將進酒》,敦煌出土的唐人手抄版,更加符合真實的李白。比如說“天生我才必有用”,唐朝版本是“天生吾徒有俊才”,“古來圣賢皆寂寞”的唐朝版本是“古來賢圣皆死盡”。

其實,類似的考證,知名文史學者盛大林先生在其大作《唐詩正本——大數據視域下的唐詩新考》都一一給予“求正”。

本期政邦茶座,邀請到盛大林先生一起談談唐詩那些事兒。

本期政邦茶座嘉賓:盛大林(書法家,評論家,考據家。現為商務印書館(澳門)有限公司總編輯,著有《唐詩正本——大數據視域下的唐詩新考》等)。

政邦茶座主持人:高明勇 政邦智庫理事長

高明勇:我知道,2021年湖北的崇文書局出版了您的《唐詩正本》簡體字版,前不久澳門的商務印書館又出版了《唐詩正本》繁體字版。這兩種版本除了字體的繁簡之別外,還有其他的區別嗎?

盛大林:最大的區別是繁體字版比簡體字版多了9篇論文,這9篇是在簡體字版出版之后新寫的。另外,對原有的文章作了一些補充修訂。之所以又出繁體字版,主要有三個考慮:一、讓9篇新作盡快面世;二、關于古典文學的考證論文本來就適合用繁體字表達;三、為了便于海外讀者閱讀。簡體字版出版后,很快就出口到日本及中國臺灣等地,但海外的讀者閱讀簡體中文還是有障礙。

高明勇:大作《唐詩正本——大數據視域下的唐詩新考》看完有一段時間了,一直想邀請您來參加政邦茶座。一方面為您咬文嚼字的“死磕”精神所感動,另一方面,我一直在思考一個問題,這么辛苦去“求正”,如何才能發揮真正的價值?最近電影《長安三萬里》引發大家對唐詩的關注,以及對不同版本的關注。其實這些在您的書中專門寫過,您也感慨為什么爭議這么多,您如何看待這種版本的“異讀”,或“誤讀”?

盛大林:唐詩是什么?它是中國優秀傳統文化中的經典,是國粹中的國粹。面對唐詩,我們應該有神圣感、敬畏感,原本是什么樣子,就是什么樣子,怎么能竄改呢?如果后人可以隨便改動,那還叫“經典”嗎?所以,“求正”就是維護經典,這是一件神圣的事情。古人稱贊某一首古詩精彩絕倫,常常說“一字不能易”,但很多唐詩被改動了,有的詩甚至被改了好幾個字,甚至被整句整句竄改,李白的《將進酒》就是一個典型的例子。這首詩的題目都被竄改了,原本的題目是《惜樽空》,正文也被改動了好幾處,以至于全詩的詩意都被扭曲了。這首詩的主旨不是勸席中的人喝酒,而是讓做東的主人上酒,因為席上沒有酒了,惜樽空,可惜酒杯空了,主人趕緊添酒吧,我還沒有喝好。當時的李白不是真正高興,而是借酒澆愁。必須強調的是,敦煌的唐人手抄本是現存李白這首詩最古的版本,而且不是一個,而是三個。

關于這個問題,三言兩語說不清楚,有興趣的網友可以去看我的《唐詩正本》,里面有詳細的考證。如果能夠耐心看完,我相信一定會被說服!

高明勇:其實,這個問題也有人這么理解,一個是“更真實”的版本,一個是“更完美”的版本。

盛大林:你說的這種“理解”似是而非,既有迷惑性,也有誤導性,好像“更真實”的版本不是“更完美”的版本,或者“更完美”的版本是不真實的版本。其實不然。比如李白的《惜樽空》,也就是所謂《將進酒》,我認為,原先的版本比后來的版本更完美。當然,每個人的鑒賞水平或審美眼光不同,可能有人就認為被竄改的版本更完美,這是一種主觀判斷,誰也不能強求。那就退一步,或者說降個維度,我就問一句:后人有權利竄改前人的作品嗎?難道你比李白杜甫更高明嗎?如果你的水平更高,你自己去創作呀,何必竄改別人的作品呢?真不真實是事實判斷,完不完美是價值判斷,價值判斷必須建立在事實判斷的基礎上。

高明勇:影響版本流傳/傳播的主要因素有哪些?

盛大林:影響版本流傳的因素有很多,總體上有兩大類,一是無心的訛誤,一是故意的竄改。雕板印刷是宋代才有的,在此之前,文字的傳播完全靠手抄,比如敦煌的那些卷子,即使是在雕刻印刷發明之后,由于成本較高,傳抄仍然相當普遍。抄寫本身就很容易出錯,而手寫的字又容易被后人認錯,所以古籍文獻中的異文非常多。另外,因為避諱,也人為地竄改了很多字,比如常建《題破山寺后禪院》中的“初日照高林”,原本應該是“初日朗高林”,之所以把“朗”改成“照”,是因為宋太祖的爺爺叫玄朗。這樣的例子很多。

高明勇:就我的觀察看,這些年和您一樣做類似工作的學者并不少,在一些學術期刊上也能看到相關的“求正”,可是似乎對出版界影響并不大,一些誤讀,或者錯誤,“濤聲依舊”,問題出在哪?

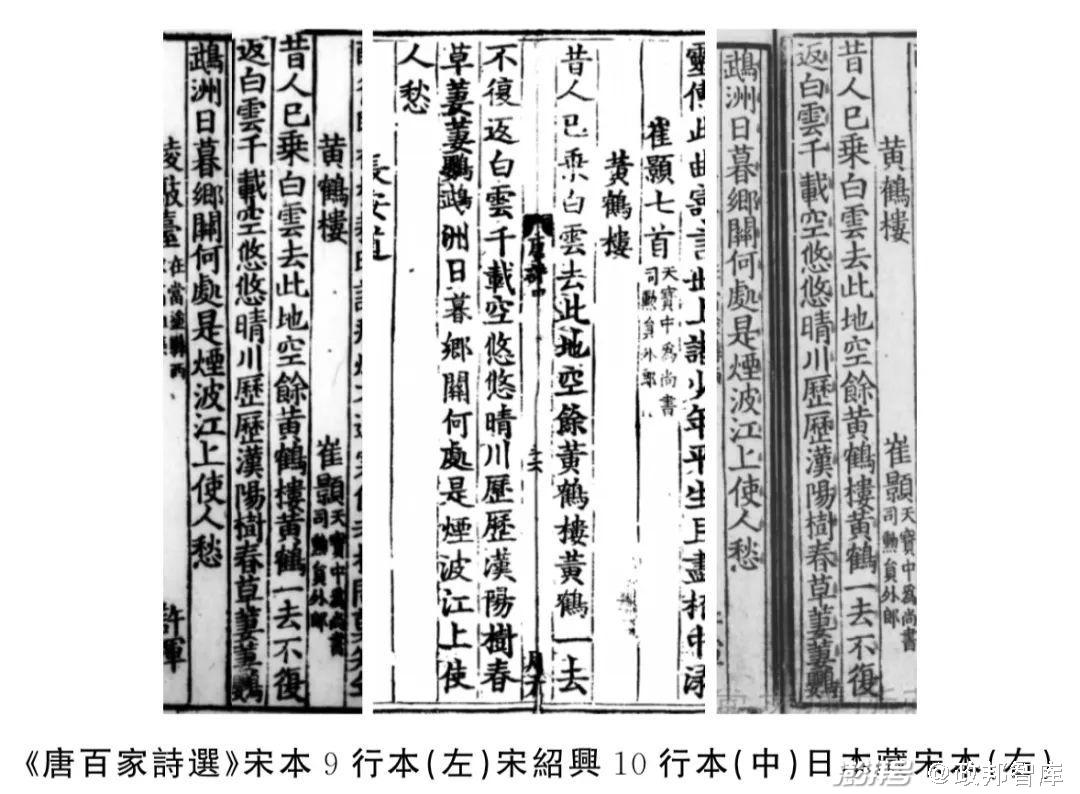

盛大林:這個問題不能一概而論,還需要具體問題具體分析。有些是因為出版界反應遲鈍,過于保守;有些是因為沒有定論,出版社不敢輕易更改。包括唐詩在內,古典文獻中的異文很多,有些錯誤是公認的,比如李白《靜夜思》原本是“床前看月光,疑是地上霜。舉頭望山月,低頭思故鄉”,而現在流行的版本是“床前明月光,疑是地上霜。舉頭望明月,低頭思故鄉”;再如崔顥《黃鶴樓》的第一句原本為“昔人已乘白云去”,而現在流行的版本是“昔人已乘黃鶴去”,這些詩句是被后人竄改的,證據非常充分確鑿,學術界是公認的,既然如此,應該改回去,但包括教科書在內,現在幾乎所有的出版物都沒有改正,電影《長安三萬里》中呈現的也都是錯誤的版本,這是不應該的。但多數異文尚存爭議,還沒有得到普遍的認可。比如我關于《惜樽空》的一系列判斷,目前還只是我的一家之言。再如關于“初日照高林”應為“初日朗高林”,也是我在前年出版的《唐詩正本》中首次提出的,目前還沒有得到學界的回應。包括李白《望廬山瀑布》中的“遙看瀑布掛前川”應為“遙看瀑布掛長川”、杜甫《望岳》中的“會當凌絕頂”應為“會當臨絕頂”、岑參《白雪歌送武判官》中的“胡琴琵琶與羌笛”應為“胡兒琵琶與羌笛”等等,都是這兩年我最新發現的。在尚未得到公認的情況下,出版物不作修改,是正常的。出版社不可能因為某個人說錯了就去改動。不過,這個問題不僅僅是學術上的爭論。

高明勇:是因為沒看到?還是因為假裝看不到?

盛大林:這個問題提得好,問到了點子上。為什么這么說?因為“假裝看不到”的情況可能真實存在。對于那些資深的唐詩專家來說,直面這些問題比較困難,或者說需要付出代價。如果現在流行的那些詩句確實錯了,而他們沒有發現,這本身就有些丟人。更重要的是,資深的唐詩專家就那些錯誤的版本發表過很多論文,甚至出版過專著,他們可能曾經在研究《靜夜思》的論文中專門分析那兩個“明月”如何如何精彩,現在又說版本錯了,那兩個“明月”根本不存在,那不是打自己的臉嗎?而且以前的那些學術成果也作廢了。所以,要他們認錯,確實比較難。所以,我常說,改正這些錯誤,需要一個過程,希望主要寄托在年輕的學者身上,因為年輕的學者沒有包袱。

高明勇:剛才談到“如何才能發揮真正的價值?”,這個問題也是我的困惑,既然看到很多的古詩版本存在這樣那樣的問題,如何讓這種“正本”能夠真正糾錯——盡管這種想法有些理想化——至少也應該把這些存疑的研究成果作為注釋告訴讀者。您有沒有考慮過這些研究成果的轉化問題?

盛大林:不僅考慮了,而且行動了。我剛剛完成了一本《唐詩三百首校注》,把我的新發現、新成果都落實其中了,有改動,有注釋,有根據。目前正在聯系出版社,已經有了意向。我希望我的新發現能引起學術界的關注,也希望公眾知道他們背得滾瓜爛熟的唐詩可能是山寨的。

高明勇:就研究本身而言,是否也與您平素喜歡書法有關,作為書法家,對古籍版本有一種近乎本能的敏感?

盛大林:應該是有關系。書法是以文字為載體的,對文字通常比較敏感。而且,通曉書法對校勘考證也有直接的助益。比如王之渙《涼州詞》第一句“黃河遠上白云間”應為“黃沙直上白云間”,“沙”為什么會訛傳為“河”?我馬上聯想到,這兩個字的行草書太像了,這肯定是訛誤的原因,專業術語叫“形近致訛”。

盛大林篆書劉禹錫詩《浪淘沙》

高明勇:相比于其他學者的考證,對“大數據”的運用應該是您的一個顯著特色,“大數據”在研究中發揮了哪些獨特的價值?

盛大林:這個價值太大了,簡直是決定性的。校勘考證,最重要的就是信息的占有。占有的版本越多越古,就越接近原本,而古籍大數據就提供了這樣的條件。以前采用傳統的檢索古籍文獻的方法,能查到幾種或十幾種就很難得了;現在有了各種古籍數據庫,能夠在很短的時間內檢索到幾十甚至上百種版本,全世界的古籍文獻資源都能為我所用。古籍版本數量多,還只是一個方面;更重要的是,可以查閱較古甚至最古的版本。要知道,越古的版本,價值越大,存量極少的那些敦煌寫卷或者宋代元代的古籍版本都極其珍貴,為了保護,避免受損,圖書館一般都藏之高閣,拒絕借閱。但數字化之后,卻可以隨意查閱。由于看不到早期的版本,考證很容易犯錯。比如關于崔顥《黃鶴樓》中的“昔人已乘白云去”訛為“昔人已乘黃鶴去”,學術界主流的觀點認為,是王安石把“白云”改為“黃鶴”的,因為王安石編選的《唐百家詩選》中的此句為“昔人已乘黃鶴去”,中南民族大學一位教授為此發表了好幾篇文章批評王安石“故意干出偷天換日的勾當”,實際上冤枉了王安石。一眾學者之所以犯錯,就是因為他們只看到了《唐百家詩選》明清以后的版本,而沒有看到最古的版本。實際上,在國家圖書館、上海圖書館和日本靜嘉堂文庫收藏的三種宋本《唐百家詩選》中,此句均為“昔人已乘白云去”,也就是說,“白云”被改成“黃鶴”肯定不是王安石干的,而且他的《唐百家詩選》也被后人竄改了,并讓他“背鍋”蒙冤。

高明勇:看到自己的“顛覆性發現”,回望自己的求學經歷,以及目前學生們還在一代代誦讀的版本,您自己有什么感想?

盛大林:有了“顛覆性發現”,我首先是吃驚,然后感覺自己受騙了,繼而產生了一種使命感,那就是把這些問題查清楚,不讓晚輩后生再被誤導。

高明勇:也有一個值得深思的問題,如果這些研究成果不能和現階段的校內學習接軌的話,也有很多麻煩,學生們學習考核、考試肯定要以教材為準,即便知道是“異讀”、“誤讀”乃至錯誤,也只能照著來。這個問題作何思考?

盛大林:經常有網友問我,盛老師,考試的時候,是依你說的,還是依課本。我告訴他們,考試肯定還是依課本,不能吃眼前虧,但心里要清楚,哪個是對的,哪個是錯的。不過,如此割裂終歸不好。我還是希望,教科書,包括其他出版物,盡早恢復原版。

高明勇:在朋友們眼中,您應該算是“斜桿中年”了,當大家熟知“評論家”的角色時,發現您的書法造詣竟然如此純熟;當“書法家”盛大林被人津津樂道時,一本“唐詩正本”又讓人眼前一亮。如何看待自己的角色切換?

盛大林:我是個花心的人,興趣比較雜,東一榔頭,西一槌子,所以各個方面都沒有大的建樹。起初,我最大的愛好的是寫字,從小就喜歡,但大學畢業參加工作后,我發現在報刊電視上發表評論“指點江山”更有意思,就把主要精力轉到評論寫作上了。再后來,時代變了,我又發現考證唐詩更有價值,就一頭扎進了故紙堆,感覺這樣既安全又有趣。其實,書法和時評對考證唐詩都是有幫助的。前面說過,書法的載體是文字,而且我主要寫篆書,這就需要對古文字有一些研究,而這也是校勘考證所需要的。而新聞評論對邏輯性、思辨性、條理性的要求比較高,這些也是考證辨析所需要的。所以,角色的轉換都是順其自然,也沒有什么特別的感覺。這里順便說明一下:很多人以為我是中文系畢業的,其實我讀的是圖書館學系,我做校勘考證是回歸自己的專業。兜兜轉轉,又轉回來了,這可能就是宿命吧。

盛大林草書李白詩《送友人》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司