- +1

分娩之外的孕產疼痛,她們本不必忍受

向南正懷著二胎。懷孕五六個月時,左邊臀部連著大腿開始作痛。單位午休的行軍床很硬,下床腳著地那一瞬間,臀腿總是尖銳地猛疼起來,要活動半天才慢慢好轉。一直到被治好,她都沒搞清楚這個毛病叫什么名字。

顧杏一度坐上了輪椅。生孩子兩周后,她腿疼得腳不敢著地,躺在床上時,連腿下墊個東西都需要別人幫。她得了“骶髂骨關節炎”。

靈子的孩子半歲了。她至今還間歇性地無法用右手比出“四”,因為大拇指不敢彎曲。掌根和手腕會劇烈疼痛,“疼得你想把這個手剁下來”,靈子形容。她說這叫“媽媽手”。

產后第二天的雅雯則覺得自己好像個僵尸。大多數時候,她只能直挺挺地平躺在床,想側躺需要扒著病床邊的欄桿勉強為之,翻過去就不敢再翻過來。她被確診為“恥骨聯合分離”。

她們并非個例。所有人都知道生孩子會痛,但分娩前后的孕產期疼痛極少得到關注。即便有孕產婦覺得“腰痛”“腿痛”“手腕痛”,也常常被認為是孕期的正常現象。很少有人了解,這些疼痛也可能有正式的醫學診斷;明白該如何獲得治療的人,更是少之又少。

孕產期可能遭遇的疼痛 本文圖片均為受訪者供圖

“忍忍就過去了”

“癥狀比較輕微,你忍一忍吧。”社區醫院的醫生對向南說。

又要忍!向南心里吐槽。2019年她生一胎時腰痛得厲害,也是“只能忍一忍”;產后半年突然加重,被擔架送進醫院,兩三個月才好。

這次懷二胎,最開始疼痛時,她先去了孕前時常光顧的按摩店,想碰碰運氣。但因為是孕婦,對方直言不敢上手。她這才找到社區醫院,看來還是沒辦法。

忍了半個月,直到產檢,南京婦幼保健院的產科醫生直接建議她去掛孕產疼痛門診。向南很驚訝:“新開的?懷大寶時還沒有。”疼痛科她知道,家里的老人肩周頸椎不好,也看過疼痛科——但這跟懷孕有什么關系呢?

向南將信將疑地掛了號,第一次就診只覺無語:醫生做了“手法松解”,有點像按摩,可時間只有十幾分鐘,似乎就是換了幾個姿勢,找疼痛點按了按;然后貼了“仿生貼”——像一塊普通的布,連膏藥的氣味也沒有。

第二次做完治療翻身下床,落地的時刻,她本已做好了又猛疼一下的心理準備,卻基本不疼了。再一次來時,她遇到了這家醫院孕產疼痛門診的主任和開辦人岳莉。岳莉給她加了一個扎針,后續又做了三次治療。

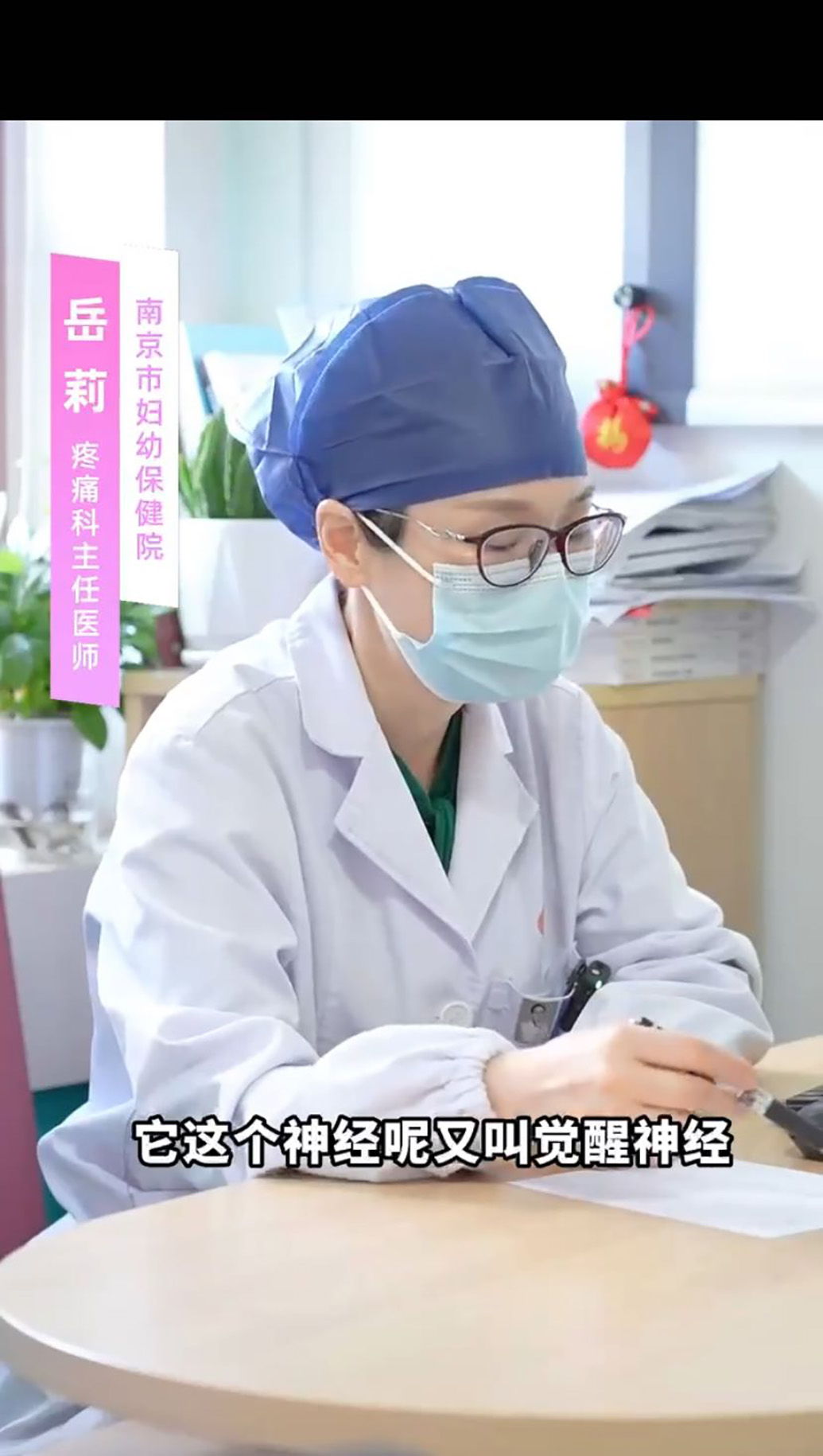

岳莉在門診和患者解釋疼痛相關的知識

向南說,“我還是挺幸運的,只忍了半個月就找對了(治療)方向。”她被診斷為“梨狀肌綜合征”。梨狀肌是髖關節深部負責外旋的肌肉之一,也是與坐骨神經緊密相關的肌肉,一旦出現問題,就會導致從臀部延伸到腿部、腳掌的酸麻及抽痛癥狀,嚴重時甚至會造成下肢無力。在岳莉接診的孕產婦中,這是比較典型的疼痛問題之一。

顧杏就沒這么幸運了。生完寶寶大概一周后,她也出現了臀部和大腿的疼痛。顧杏先去了就近的醫院掛內科。醫生安慰她:“出了月子就好了。”顧杏于是沒太在意。沒幾天,她發現自己腳不能落地了,上廁所都需要家人扶。又去了骨科看,仍未見效。

與此同時,情況迅速惡化。每天平躺在床,腿抬不起來,也不能翻身,碰都不敢碰。“我覺得生孩子都沒那么疼!生孩子打了無痛(麻醉),最多七八分(疼),這個有十分。”顧杏至今依然心有余悸。

她被迫坐上了輪椅,日常生活也開始無法自理。疼痛終于不再是忍忍就能過去的事。

四處打聽后,顧杏也找到了孕產疼痛門診。一開始,她也被懷疑為梨狀肌綜合征,后來做了核磁共振才發現是“骶髂關節炎”——這也與孕期的內分泌波動有關,韌帶松弛加上孕期步態變化,或分娩時用力姿勢問題,導致骶髂關節活動異常,加重磨損;典型癥狀為下腰部持續性鈍痛,此外髖部、腹股溝區、腿、足等部位都可能有疼痛。

找到問題根源,對癥治療才終于開始。

“怕對孩子有影響”

因為醫院離家很遠,又沒有床位,顧杏在醫院對面的酒店租了房間,每天去打針,連續兩周。因為疼痛的緣故,她已經很多天根本沒辦法抱孩子。又怕藥物對孩子有影響,盡管醫生說沒關系,她還是沒敢哺乳。

每天夜里,顧杏要起來兩次,用吸奶器吸奶,然后倒掉。坐起來時不敢挪腿,背后沒東西靠又不行,只好四五個枕頭墊著。一邊身上疼,一邊心里疼——擔心孩子只能喝奶粉,會不會營養不夠,但又顧不上孩子。

產后兩個月,等顧杏好起來的時候,孩子已經喝慣了奶粉,拒絕母乳。這似乎算不得什么大事,但顧杏心里還是有些悵然。

同樣出于哺乳的顧慮,人在北京的靈子至今沒有去做治療。她在媒體工作,日常用紙筆、電腦很多,生孩子之前就有點腱鞘炎,用膏藥緩解。

2022年底孩子出生,三個月后她開始親自帶娃,沒多久就體會到了傳說中的“媽媽手”。這種孕期、產后拇指根部到手腕的疼痛,學名“狹窄性腱鞘滑膜炎”。因為長期抱孩子、喂奶,過度使用手腕、拇指部位,加上孕產期內分泌影響,在新手媽媽中比較常見。

“媽媽手”

靈子為此掉過好幾次眼淚。有一次右手腕實在疼得受不了,她賭氣般地想,我倒要看看最疼能到什么程度,于是鬼使神差地,又拿左手狠狠敲了一下。“疼得生不如死。”靈子說。

不痛的時候,她經常會忘記這件事,直到“給孩子換尿不濕的時候他踹了我一腳,正中手腕”,那一個瞬間,靈子渾身的汗都爆發出來。“我都怕我本能反應一巴掌扇過去,還好控制住了,我就趕緊離開。”她說。

接下來的兩天里,日子變得細碎而磨人。首先握筆寫字就非常困難,對一個編輯來說,工作備受影響。然后一切需要雙手配合的事情,做起來都特別費勁:洗臉,毛巾擰不動;喝水,瓶蓋扭不開;連扣內衣帶這種私密小事,都很難獨立完成。

想要就醫,靈子只知道有“產后康復科”,但又覺得產康“管的是盆底肌之類的,可能不管這個”。又去了骨科,骨科醫生說,要么打封閉針,要么打麻藥動手術。常用的膏藥也對哺乳有影響。

像靈子這樣的患者,岳莉見過很多。她們可能遭遇各種各樣的疼痛,但很多人寧可在床上躺著、忍著疼,也不愿意打針吃藥做治療,怕對孩子有影響。

因此,岳莉會花更多時間在征求同意和理解的環節。“你得尊重患者,得讓她知道生的什么病,怎么治療,讓她參與,患者依從性才好。”一般的患者就診時間三五分鐘,孕產婦往往超過十分鐘。

患者有顧慮,岳莉像哄孩子似地打比方:你喝糖水不要緊吧?不要緊,那我們打一個葡萄糖到水腫的地方,促進炎癥修復,對哺乳不會有影響。針灸要緊嗎?局部組織水腫就像氣球,那氣球扎一個洞不就泄氣了,沒張力就不會那么疼了,不會影響寶寶……

“下床”分四步

產后疼痛帶來具體的不便,可能還會壓垮產婦們本就脆弱的心理防線。

對雅雯來說,崩潰感是從“下床”這件小事開始的。

最初只是感覺有些異樣。剛生下孩子那天晚上,她下床上廁所,發現自己骨盆隱隱作痛,腳抬不起來,也使不上勁兒,倒退著走反而容易些。“這是正常的吧。”第一次生孩子的雅雯想著,又睡下了。

第二天再起床時,事情突然棘手起來。翻身和坐起需要用力,一用力就疼。丈夫在旁邊手足無措,想扶又不知從何下手,不管動哪兒,雅雯都忍不住叫喚。最終,“下床”被細化為若干步驟,費了近半個小時:

第一步,先把病床搖起來,從平躺變成半躺;

第二步,稍事休息之后,被扶著坐正——這個過程會疼,但能忍,可以再緩一會兒,為接下來的痛苦積蓄一下勇氣;

第三步,拿個小板凳放在床邊,把腿從和床平行的狀態轉向地面,屈膝,腳落在小板凳上——小板凳是為了減小水平落差,這一轉、一屈、微微一落,汗就下來了;

再緩幾分鐘,恢復一下體力,第四步就是撤掉小板凳,讓腿完全落下,腳終于踩在堅實的地板上;

最后,老公攙扶著她掙扎起身,整套程序才算完成。雅雯此前從來沒想過,每天起床、吃飯、上廁所……都要經歷的“下床”這一簡單動作,居然要消耗這么大的力氣,乃至勇氣。

婦產科醫生也不知道怎么辦,聯系了疼痛科來會診。診斷結果是“恥骨聯合分離”,一個雅雯此前從未關注過的病癥。她開始查資料:“在網上瞎看,越看越焦慮。”社交軟件上有媽媽分享經驗,說自己臥床很久都不見好,雅雯擔心得要命:“我會不會也幾個月走不了路?”

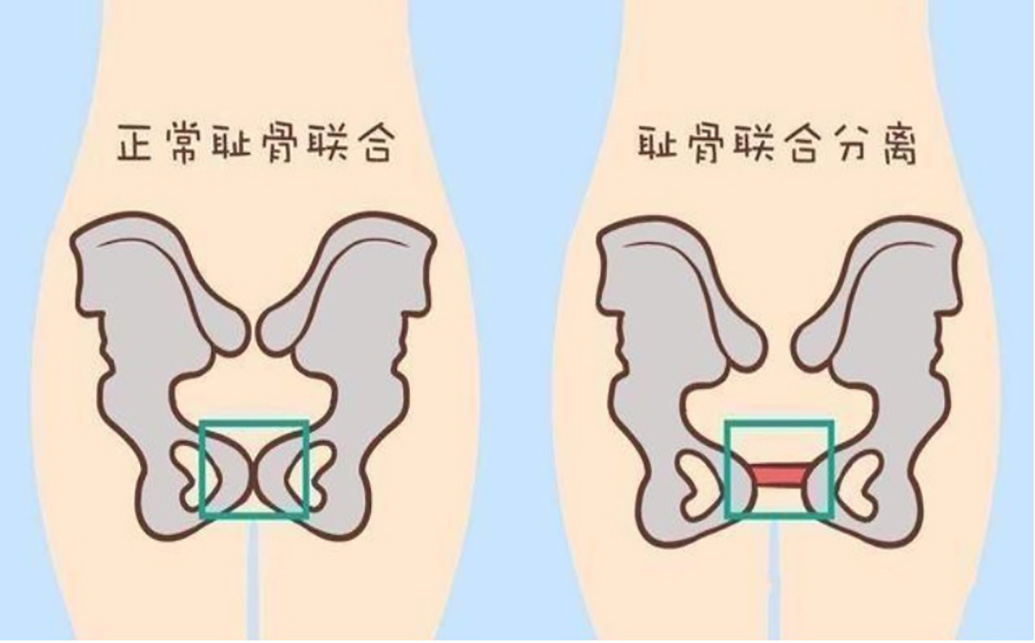

正常情況下,恥骨聯合的距離為4-6mm,當間隙超過10mm,就出現了恥骨聯合分離,不但疼痛,還會發生下肢抬舉困難和行走困難。如果治療不及時,還可能引發恥骨骨炎、恥骨聯合關節炎等,嚴重的需要手術。

正常恥骨聯合與恥骨聯合分離

恥骨聯合一般在懷孕三個月后開始變寬,統計顯示,約 31.7%孕婦產婦有恥骨聯合處疼痛或不適,其中早孕期發生 率約為12%,中孕期發生率約34%,晚孕期高達52%。

確診后第二天,雅雯接受了利多卡因和葡萄糖注射,外加手法松解和仿生貼。醫生教她如何用力,從躺著到能坐或站起來。雅雯的心情,突然就雨過天晴了。

這是孕產婦患者們共同的感受。顧杏在未被確診又生活無法自理的那幾天,也常忍不住想,如果治不好,是不是要一輩子都坐在輪椅上?她很絕望:“我才30歲啊。孩子還這么小。”治療到第十天,能下床扶著墻自己走一點路時,自信突然就回來了——她覺得“我能好”。

對孕產婦們而言,不必強忍疼痛,自理能力在逐漸恢復就是極大的心理安慰。

“很多苦,原本是不必要的”

產后四天出院時,雅雯依舊需要輪椅。但帶了醫生開的膏藥回家,遵醫囑多休息,到第10天已經可以輕松翻身,疼痛也緩解至可以承受的范圍。

在醫生岳莉看來,媽媽們吃的很多苦,原本就是不必要的。“第一個是觀念問題,覺得懷孕疼痛是正常現象,對疼痛不重視。這是根深蒂固的,上一代女性,包括自己的奶奶、媽媽,都是一代一代忍過來的。”岳莉感嘆。

她想起20多年前自己生孩子的時候,同樣遭遇了恥骨聯合分離。“我也疼,我上樓梯也不能上,走路就跟鴨子一樣,左一扭右一扭。”那時她還是麻醉科醫生,對疼痛治療尚不熟悉,又總覺得“生了小孩可能就不疼了”,所以也是那樣忍了下來。

成為疼痛科醫生之后,她原本主攻慢性疼痛。但婦幼保健院來來往往都是孕產婦。岳莉每天看著她們強忍疼痛,會自問:“現在有這個技術了,為什么還要讓女性受這么大苦呢?”

2022年,她向院領導提出了開設孕產疼痛專科門診的想法,從提議到實際開設不過一個月時間。在看診的過程中,岳莉收獲了極大的成就感:“你看她來的時候疼得那么厲害,要死要活的;你給她解決了,你也很自豪,很有價值感。”

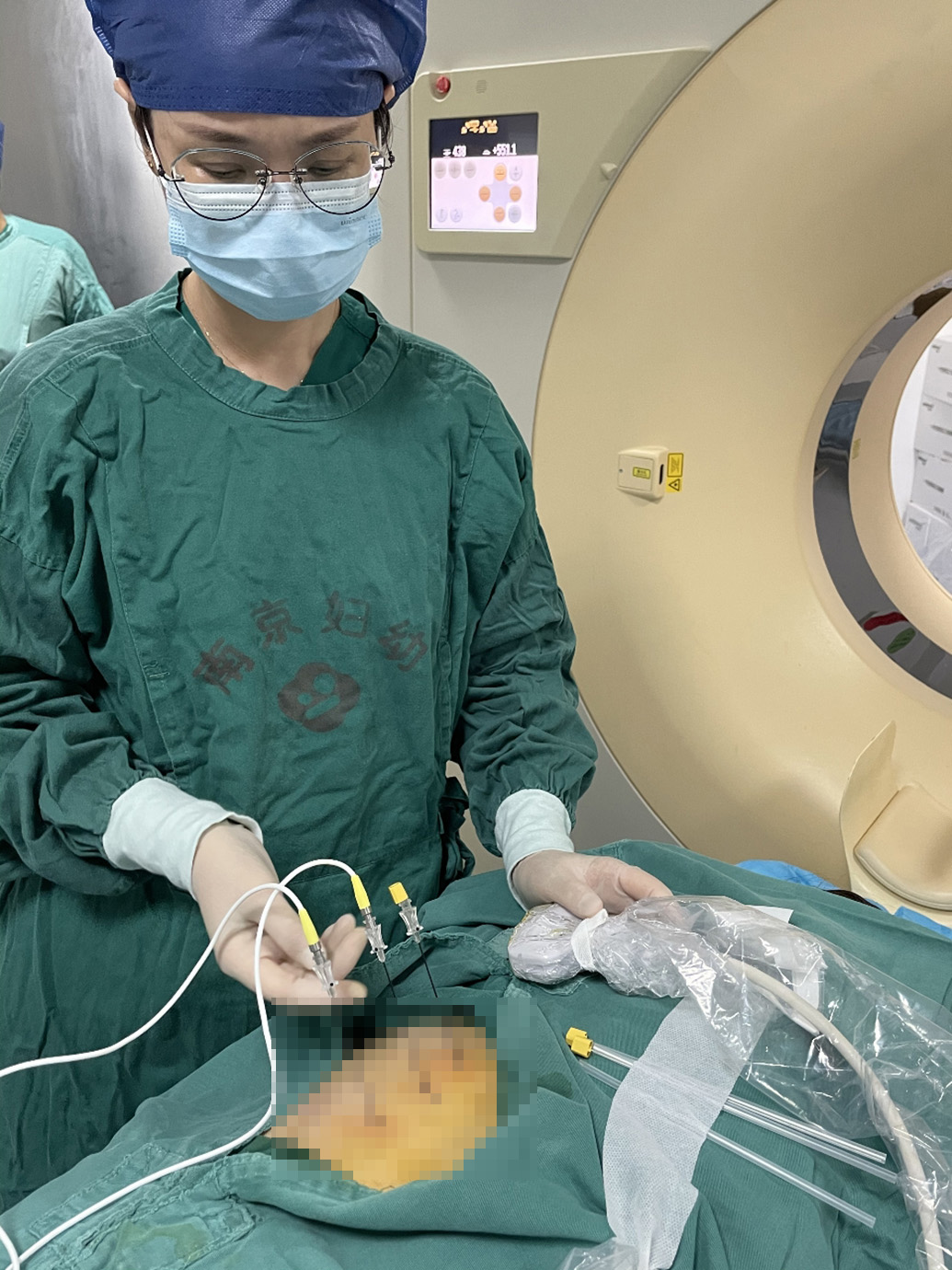

岳莉在給患者做射頻治療。射頻可通過專用設備和穿刺針精確輸出超高頻無線電波作用于局部組織,起到熱凝固、切割或神經調節作用,從而治療疼痛疾病。

其實這并不容易。許多同行不愿意直接對孕產期疼痛進行干預,岳莉是十分理解的,針對孕產婦的疼痛,治療手段有限、處理相對困難,比起普通的疼痛治療,這個領域研究相對空白;風險也更大,如果方法不當,對患者造成傷害,后果不堪設想。

但治療又是如此必要。根據專業的疼痛評分表VAS,評分大于4分就應該立即就診,因為這個分值說明已經影響到了睡眠;一旦睡眠有礙,免疫力就受影響,不僅對孕婦身體有傷害,也會影響到胎兒發育。慢性疼痛大于三個月,孕產婦也容易出現情緒問題,特別是產后,如果疊加產后抑郁癥,傷害更大。

在南京市婦幼保健院,岳莉已經和婦產科合作,在產檢小冊子后面就能看到孕產疼痛門診的信息。有患者專門從其他城市奔著她來,她自覺責任更重:“新科室必須要給患者介紹,也要有足夠的耐心交流。開始是一年、兩年,我想五年、十年(孕產疼痛)一定會被越來越多人重視。”

繼她開設了江蘇省內第一家孕產疼痛專科門診之后,省內外多家婦幼相關醫院也紛紛來咨詢。岳莉一邊欣慰,一邊苦于自己能力有限,對其它地區的患者鞭長莫及。她最新的想法,是做一個“孕產期疼痛緩解萬里行”,帶科室團隊去不同的縣、市、地區做宣講交流。

岳莉期待著孕產疼痛門診“遍地開花”的那天,孕產婦們分娩時有麻醉科做無痛,孕期和產后有疼痛科幫忙緩解。“疼痛全部有人管理了,我們的孕產婦就輕松了。” 岳莉說。

(應受訪者要求,雅雯、向南、顧杏為化名。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司