- +1

契丹或女真?弗利爾美術(shù)館藏傳張戡《獵騎圖》觀畫記

藏于美國(guó)弗利爾美術(shù)館(Freer Galleryof Art)的傳張戡《獵騎圖》軸鮮少被學(xué)界提及,據(jù)本文研究,《獵騎圖》與南宋宮廷畫師陳居中的六件畫作在風(fēng)格上非常相似;從畫中髡發(fā)樣式、袍服靴帽、障泥紋飾和馬鑣銜環(huán),可以判斷該畫的描繪對(duì)象為女真族。

10至13世紀(jì),游牧民族契丹、女真分別發(fā)端于木葉山及白山黑水,先后建立了遼(916-1125)、金(1115-1234)王朝。金襲遼制,女真在1115年建國(guó)之前為遼朝藩屬,兩族同樣具有春秋射獵、髡發(fā)窄袖等習(xí)俗,春捺缽時(shí)皆“擊扁鼓繞泊,驚鵝鴨飛起,乃縱海東青擊之,或親射焉” 。由于契丹、女真族在衣冠服制、四時(shí)捺缽、民族文字上有相當(dāng)程度的類似性,此時(shí)期番馬畫如果缺乏畫家的款印題跋,又無確切紀(jì)年、無畫史著錄,如何確定描繪對(duì)象的民族族屬,遂成為棘手的藝術(shù)史議題。再者,10-13世紀(jì),除去契丹、女真族畫師外,曾經(jīng)奉詔北使的北宋(960—1127)、南宋(1127-1279)宮廷畫師,皆能繪寫所見之番馬。因此繪制者究竟為兩宋、遼、金哪朝畫師,亦為另一項(xiàng)難解的問題。

意識(shí)到此點(diǎn),1990年代余輝、2000年代彭慧萍在古書畫研究中致力于區(qū)分遼、金民族之不同,剖析女真族的獨(dú)特性。余輝結(jié)合民族學(xué)與考古學(xué),藉由墓室壁畫等考古材料,厘清遼、金、西夏的髡發(fā)發(fā)式和器物類型,并考察宋金對(duì)峙時(shí)期的“間諜畫”,將故宮博物院藏傳胡瓌《卓歇圖》卷、無款《柳塘牧馬圖》團(tuán)扇的描繪對(duì)象改訂為女真族。

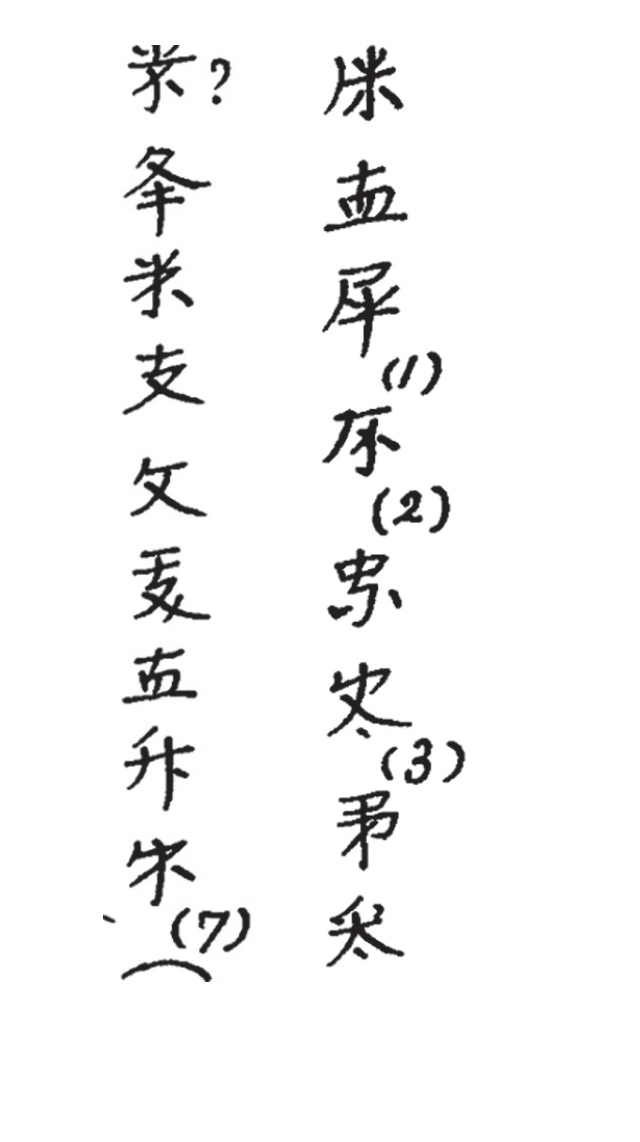

筆者的“馬臀燙印與番馬畫鑒定”( 2002-2004)一系列研究,則從遼金文字以及南宋宮廷畫師奉使入金等角度切入,發(fā)現(xiàn)傳世若干番馬畫的馬匹臀部上燙烙契丹大小字、女真字等火印字樣。筆者指出,女真字由金太祖于1119年頒詔始創(chuàng),具有明確的年代界限,因此畫中凡出現(xiàn)女真字者,成畫的年代上限為1119年,描繪對(duì)象必為女真族。而在1119-1210年間曾經(jīng)涉足金境的兩宋畫師,如南宋使金的宮廷畫師陳居中(活動(dòng)于1160-1232年以后),有機(jī)會(huì)見到金代社會(huì)中同時(shí)并存的契丹、女真兩族文字。

綜合考量畫中的筆墨構(gòu)圖與母題風(fēng)格,筆者考證出臺(tái)北故宮博物院藏傳胡瓌《出獵圖》《回獵圖》冊(cè)出自北宋宣和朝(1119-1125年)番馬畫師手筆,臺(tái)北故宮博物院本《胡笳十八拍圖》冊(cè)出自南宋紹興末(1160年代)畫師手筆,波士頓美術(shù)館本《胡笳十八拍圖》為南宋中期作品,在風(fēng)格上影響了稍后的南宋寧、理宗朝陳居中。在此基礎(chǔ)上,本文將焦點(diǎn)鎖定在美國(guó)弗利爾美術(shù)館藏傳張戡《獵騎圖》(Hunters on Horseback,F1909.160)。成書于1075年的郭若虛《圖畫見聞志》僅簡(jiǎn)略提及張戡“瓦橋人。工畫蕃馬,居近燕山,得胡人形骨之妙,盡戎衣鞍勒之精。然則人稱高名,馬虧先匠,今時(shí)為獨(dú)步矣”。此位10世紀(jì)中葉居近燕山的瓦橋畫師張戡,缺乏可靠的存世真跡,《圖畫見聞志》《宣和畫譜》對(duì)其著錄簡(jiǎn)略,因而罕見專文研究。

但這位無人研究、以契丹生活為描繪題材的冷門畫師,在弗利爾美術(shù)館卻不乏盛名。佛利爾庫(kù)房藏兩件傳張戡絹畫,其一為《解鞍調(diào)箭圖》軸(Removing the Saddle and Inspecting the Arrows, F1916.526),筆者曾有研究;其二為由軸改為木版裱的《獵騎圖》。兩畫均為梁清標(biāo)(1620-1691)舊藏,但實(shí)際上皆非張戡畫系。筆者于2007-2008年在史密森學(xué)會(huì)(Smithsonian Institution)從事弗利爾美術(shù)館的博士后研究時(shí),曾于庫(kù)房仔細(xì)觀察兩畫,遂成此文。

〔圖一〕 傳張戡 《獵騎圖》 軸 弗利爾美術(shù)館藏 圖版由弗利爾美術(shù)館授權(quán)

傳張戡《獵騎圖》〔圖一〕系絹本設(shè)色,縱91.3厘米,橫52.3厘米,無作者款印、著錄及早期藏印,缺乏清代以前的收藏記錄。1909年,Charles L. Freer(1854-1919)自北京古董店Loon Gu Sai購(gòu)得《獵騎圖》軸后攜去華盛頓。1920年Charles L. Freer將藏畫捐贈(zèng)給弗利爾美術(shù)館?9?。1948年佛利爾裝裱師木下與吉(Kinoshita Yokichi)將該畫改裱于木版,并將原畫軸的梁清標(biāo)、伊念曾(1790-1861)、柄椿等三題,俱改裱于版背:

梁清標(biāo)題:“張戡獵騎圖,蕉林真賞。”

伊念曾題:“北宋瓦橋張戡獵騎圖。國(guó)初梁棠邨鑒藏,今在懷玉蕭素邨太守處。汀州伊念曾題。”

柄椿題:“元夏士良《圖繪寶鑒》卷三載:‘北宋張戡,瓦橋人,工畫蕃馬,居近燕山,得蕃人形骨之妙,盡戎衣鞍勒之精。’柄椿錄。”

晚近藏印包括改裱時(shí)遭裁去的梁清標(biāo)“棠邨審定”“蕉林”印。畫心左下角鈐“天師□國(guó)張氏家藏”印(年代不詳)。版背尚存裝裱師木下與吉的“木下作品”印。自1920年以后,《獵騎圖》一直貯放于Freer庫(kù)房,鮮少為學(xué)界提及。改軸為版的《獵騎圖》流傳至今,重裱多次,原絹渙散,其絹地未損處,經(jīng)緯線式樣與北宋絹迥異,而接近南宋絹地。畫中所繪三馬均為蒙古馬種,矮短粗腿、頭部比例大。騎馬者中,前導(dǎo)者為領(lǐng)袖,手臂擱架海東青,身后二位隨從的馬鞍上綁系被獵獲的天鵝。右方騎者左右腰側(cè)各自攜掛天鵝與鳳首壺。人馬之外,背景多留空白,僅以簡(jiǎn)略的坡陀荊棘襯托出空曠的草原場(chǎng)景。目鑒后發(fā)現(xiàn),該畫既非10世紀(jì)張戡所繪,被描繪對(duì)象亦非契丹族,而是13世紀(jì)南宋宮廷畫師陳居中筆下的女真族。

一?、《獵騎圖》與陳居中畫系風(fēng)格

陳居中是研究女真族形象的重要線索。他籍出浙江平陽(yáng),活動(dòng)于南宋寧宗、理宗朝,1201-1204年間待詔于寧宗宮廷,因擅于寫實(shí)逼肖的番馬畫,1207年奉命使金,描繪北國(guó)風(fēng)俗,而后歸返南宋,理宗朝1232年中武舉 。傳張戡《獵騎圖》與其余六件品質(zhì)極佳、可視為陳居中真跡的畫作,在風(fēng)格上同出一人手筆。

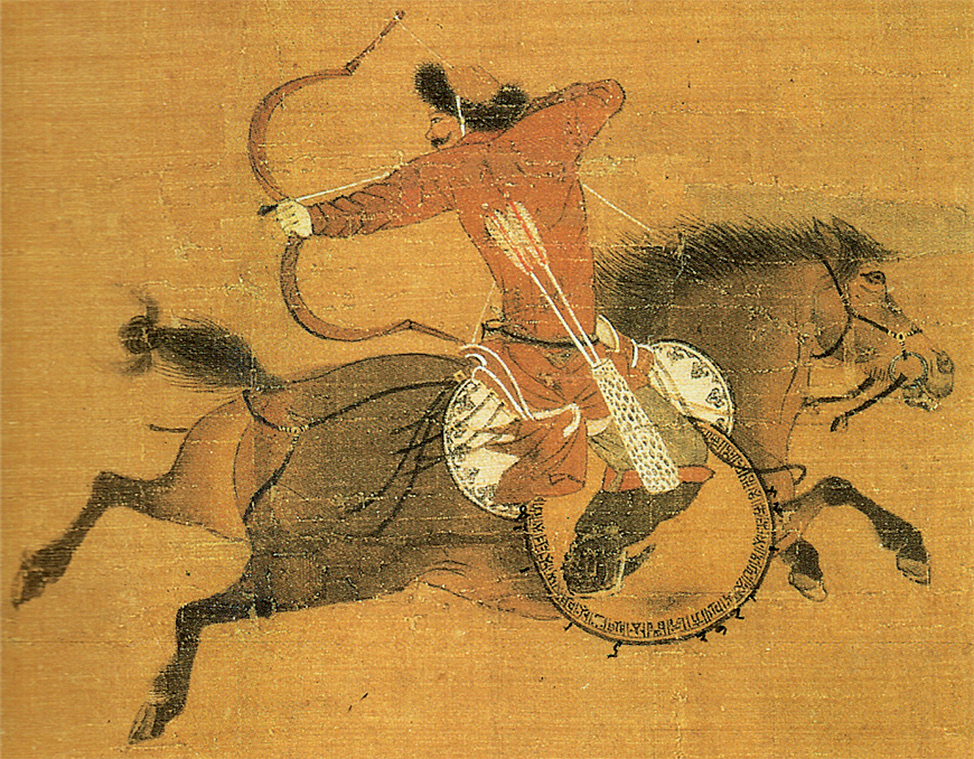

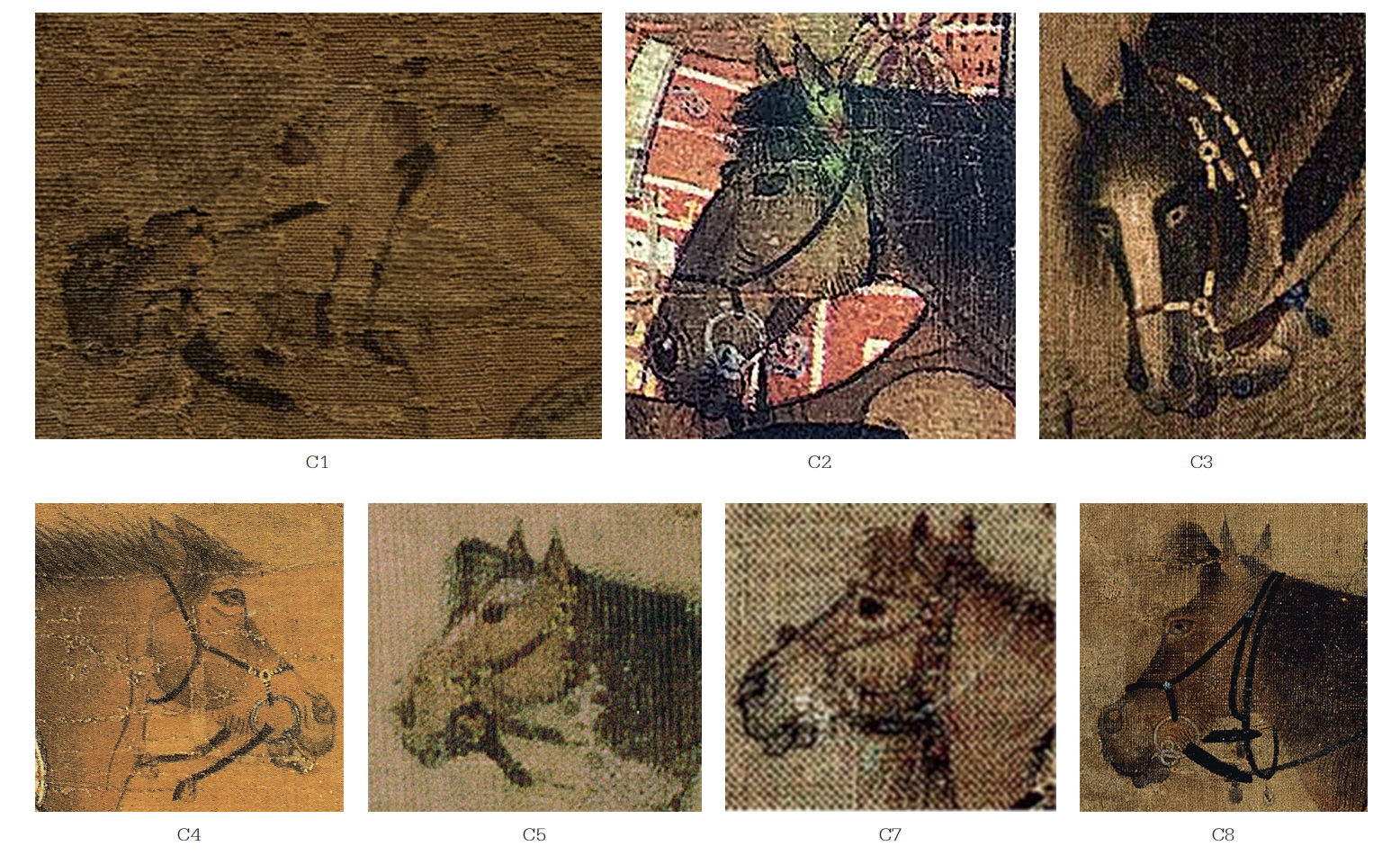

[表一]

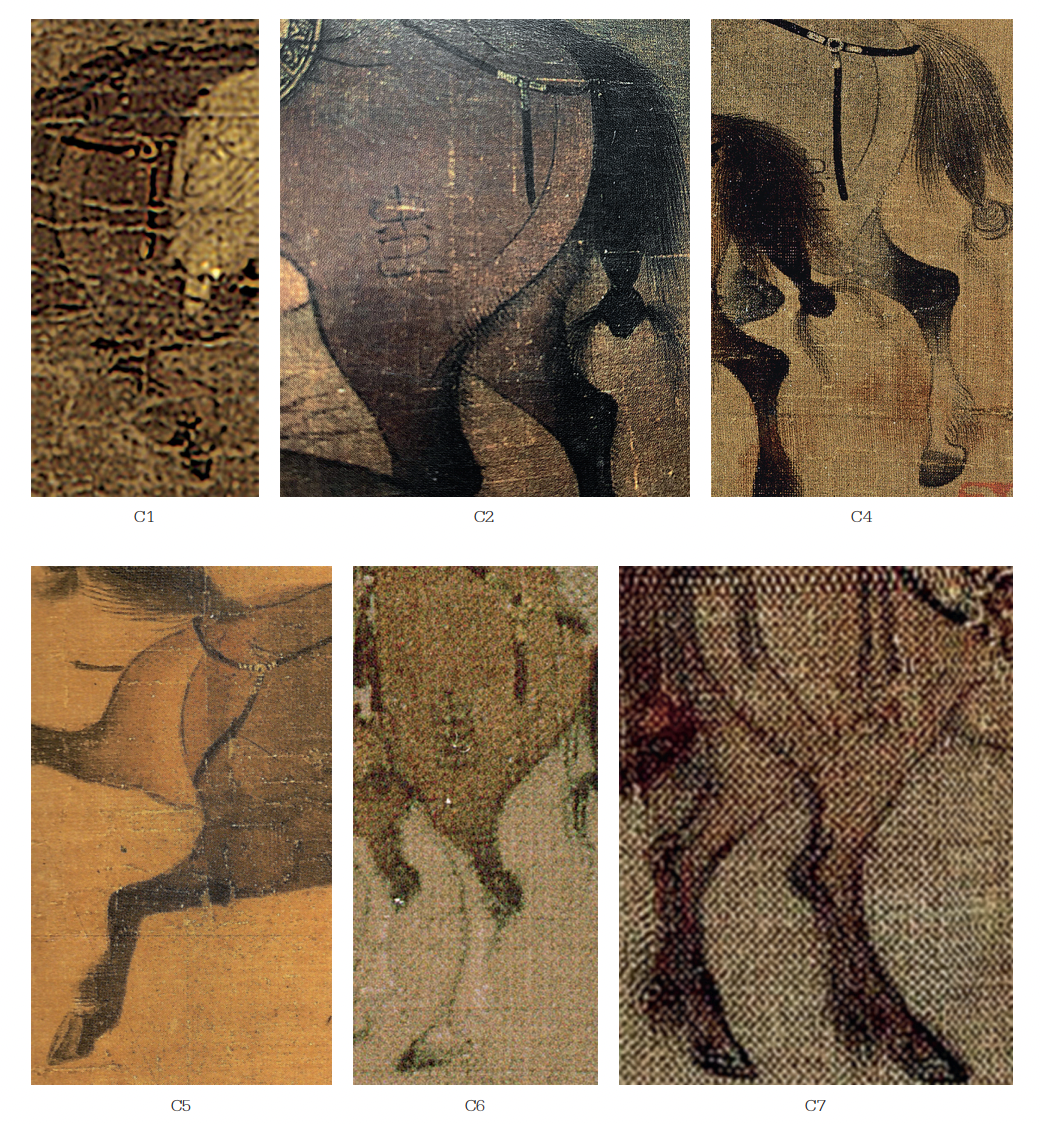

[表一]列舉可供比對(duì)的七件存世畫跡,其中編號(hào)C2的陳居中《文姬歸漢圖》軸、C5《平原射鹿圖》冊(cè)長(zhǎng)久以來被公認(rèn)為陳居中繪制,為其標(biāo)準(zhǔn)真跡殆無疑慮。C2輪廓線尖勁謹(jǐn)細(xì),精雕細(xì)琢,顛毫逼肖,可見陳居中盛年時(shí)期待詔于寧宗宮廷,謹(jǐn)慎恭敬、一絲不茍的作畫態(tài)度,或?yàn)?207年奉使金國(guó)南歸不久后之作。C3波士頓《射雁圖》團(tuán)扇的人物手部、C4波士頓《文姬圖》冊(cè)的黑馬眼部,因原絹殘損、遭后世補(bǔ)筆而比例失當(dāng),但兩畫原絹未補(bǔ)筆處,筆墨均屬于陳居中畫系。C5陳居中《平原射鹿圖》冊(cè)為畫家由盛至中年,用筆由精細(xì)至微禿、筆法漸趨疏放所致。至于C6克利夫蘭《胡騎秋獵圖》、C7大都會(huì)藝術(shù)博物館《蕃族獵騎圖》兩畫的筆法老辣粗疏,用禿短筆,信手拈來,筆法嫻熟而蒼老,為晚年之筆。陳居中活動(dòng)年代的下限晚于1232年,該年蒙古遣使入宋,來議夾攻金朝事,南宋遣使報(bào)謝。C6、C7或許是陳居中晚年目睹金元之際的女真族人馬所致。七畫除去筆墨風(fēng)格呈現(xiàn)高度的一致性外,在馬臀燙印、馬鞍障泥、袍服緣飾等裝飾環(huán)帶上多繪有契丹、女真字標(biāo)志,是鑒別陳居中畫系的獨(dú)特符碼。

〔圖二〕 傳張戡 《獵騎圖》 軸 (局部) 弗利爾美術(shù)館藏 作者攝

〔圖三〕 陳居中 《文姬歸漢圖》 軸 (局部) 臺(tái)北故宮博物院藏

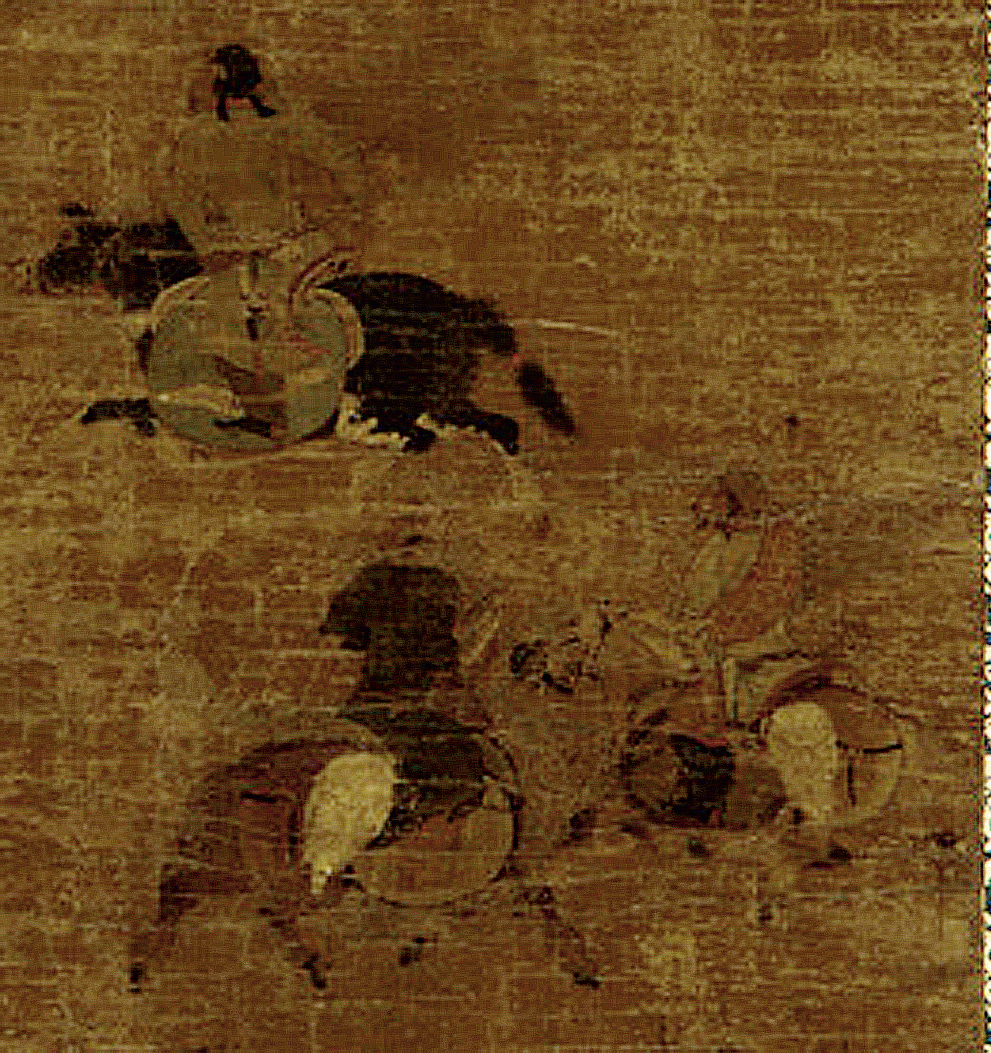

〔圖四〕 傳胡瓌 《射雁圖》 團(tuán)扇 (局部) 波士頓美術(shù)館藏 腰掛短刀, 障泥彩繪天鵝銜蘆紋, 馬鑣以泥金圈描金屬大圓環(huán)

〔圖五〕 無款 《文姬圖》 冊(cè) (局部) 波士頓美術(shù)館藏 左賢王腰帶綁系短刀, 障泥邊緣以“類遼金文字”裝飾環(huán)帶, 馬鑣以白粉圈描金屬大圓環(huán),銜環(huán)部位用泥金圈描

〔圖六〕 陳居中 《平原射鹿圖》 冊(cè) 臺(tái)北故宮博物院藏

〔圖七〕 無款 《胡騎秋獵圖》 團(tuán)扇 (局部) 克利夫蘭美術(shù)館藏 馬臀繪有女真字燙印

〔圖八〕 南宋無款 《蕃族獵騎圖》 團(tuán)扇 (局部) 美國(guó)大都會(huì)藝術(shù)博物館藏 短刀箭囊部位的絹地多毀損,障泥繪天鵝銜蘆紋、火焰卷草紋,有“類遼金文字”緣飾,馬臀繪有燙印字樣,馬鑣以泥金圈描金屬大圓環(huán)

〔圖九〕 傳張戡 《獵騎圖》 軸 (局部) 障泥邊緣用幾何化的類女真字裝飾

《獵騎圖》原絹甚為殘破,幾經(jīng)后世裝裱修復(fù)和多次揭裱擦洗,今日所見的畫幅上多有補(bǔ)絹、補(bǔ)筆、添色等改動(dòng)跡象。例如,〔圖九〕可見裱畫者在補(bǔ)筆之際,將右方獵騎者手臂附近的窄袖,衣紋轉(zhuǎn)折線用葉綠色罩染,再添加粗闊的輪廓線。盡管獵騎者手臂的衣褶輪廓線已遭補(bǔ)筆者加粗,失去原貌,但原絹未補(bǔ)筆處〔圖十〕仍可見原作高度的寫實(shí)性。排除補(bǔ)筆、增色等裱畫因素,《獵騎圖》精致細(xì)勁的短筆筆道及高度的控筆能力,與編號(hào)C 2至C 7的標(biāo)準(zhǔn)陳居中畫跡如出一轍〔圖十一〕。

〔圖十〕 傳張戡 《獵騎圖》 軸 (局部) 原絹未補(bǔ)筆處? 腰間短刀

〔圖十一〕 陳居中 《文姬歸漢圖》 軸 (局部) 臺(tái)北故宮博物院藏

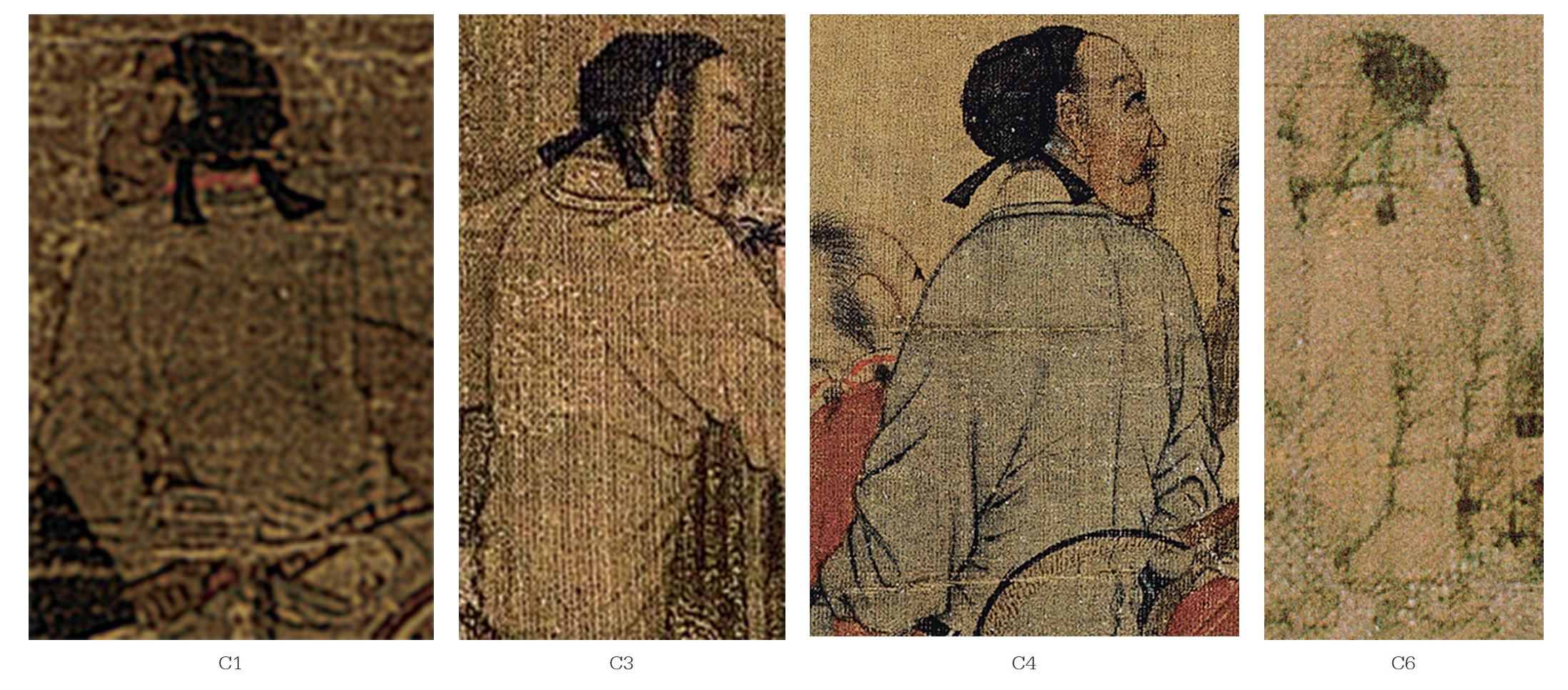

[表二]

相較于品質(zhì)一流的陳居中真跡,[表二]列舉的六件畫作同樣描繪女真族,風(fēng)格前后承襲,但并非陳居中手筆。六畫之中,臺(tái)北故宮博物院藏《出獵圖》《回獵圖》冊(cè)〔編號(hào)S1,圖十二〕馬臀上描繪“肅”(肅慎即女真)字燙印及女真字燙印,為北宋徽宗朝(1110-1125)番馬畫師筆下新興崛起的肅慎—女真族形象,風(fēng)格影響稍后的陳居中。臺(tái)北故宮博物院本《胡笳十八拍圖》冊(cè)〔編號(hào)S 2,圖十三〕為南宋高宗紹興年間(1131-1162)某畫師所為,馬臀上見契丹、女真、突厥三種民族文字燙印。S1、S2二畫可視為陳居中之前的風(fēng)格先導(dǎo)。

〔圖十二〕 《回獵圖》 冊(cè) 臺(tái)北故宮博物院藏

〔圖十三〕 舊傳李唐 《胡笳十八拍圖》 冊(cè) (局部) 約1160年代? 臺(tái)北故宮博物院藏 筆法較標(biāo)準(zhǔn)的陳居中畫略為草率,可視為陳居中風(fēng)格的先導(dǎo)。繪制者熟知女真族袍服鞍具與民族文字

在陳居中之后,另有三件南宋末至元明時(shí)期的后學(xué)之作:波士頓美術(shù)館本無款《胡笳十八拍圖》方冊(cè)(編號(hào)S3)、克利夫蘭美術(shù)館藏?zé)o款《射雁圖》冊(cè)(Three Horsemen Hunting Wild Geese,編號(hào)S4)出于南宋晚期的另外兩位后學(xué)者手筆。中國(guó)國(guó)家博物館藏?zé)o款《射獵圖》冊(cè)(編號(hào)S5)雖試圖模仿陳居中風(fēng)格,但筆墨略遜,設(shè)色僵硬,時(shí)代風(fēng)格已入元明。

二?、斷定傳張戡《獵騎圖》描繪對(duì)象為女真族的民族學(xué)指標(biāo)

(一)“耳后顱側(cè)發(fā)”的髡發(fā)發(fā)式

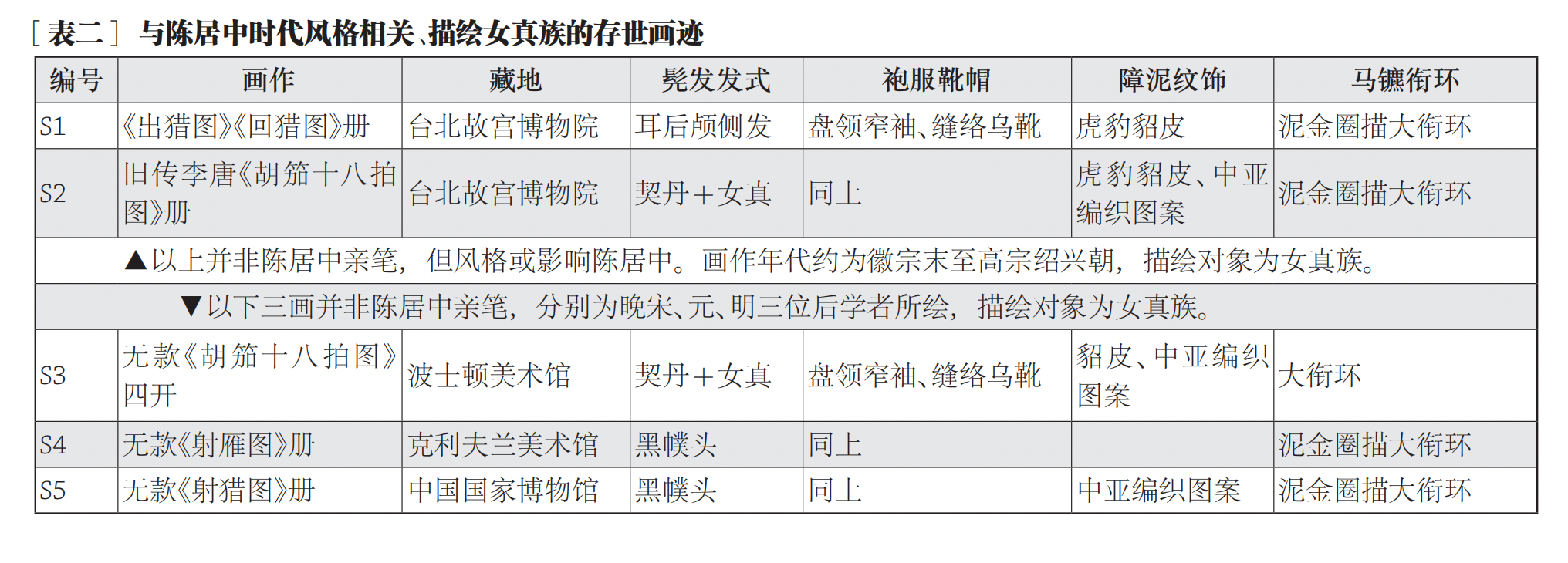

傳張戡《獵騎圖》畫中三位獵騎者的髡發(fā)發(fā)式具有鮮明的時(shí)代特征。上方領(lǐng)導(dǎo)者頭裹黑幞頭、方巾系結(jié)后垂短帶。此種式樣,亦見于陳居中《文姬歸漢圖》軸、《射雁圖》團(tuán)扇、《文姬圖》冊(cè)、《胡騎秋獵圖》團(tuán)扇、《蕃族獵騎圖》團(tuán)扇等標(biāo)準(zhǔn)的陳居中畫〔圖十四〕。

〔圖十四〕 傳張戡 《獵騎圖》 軸與陳居中畫系的黑幞頭方巾

〔圖十五〕 傳張戡 《獵騎圖》 軸 (局部)髡“耳后顱側(cè)發(fā)”

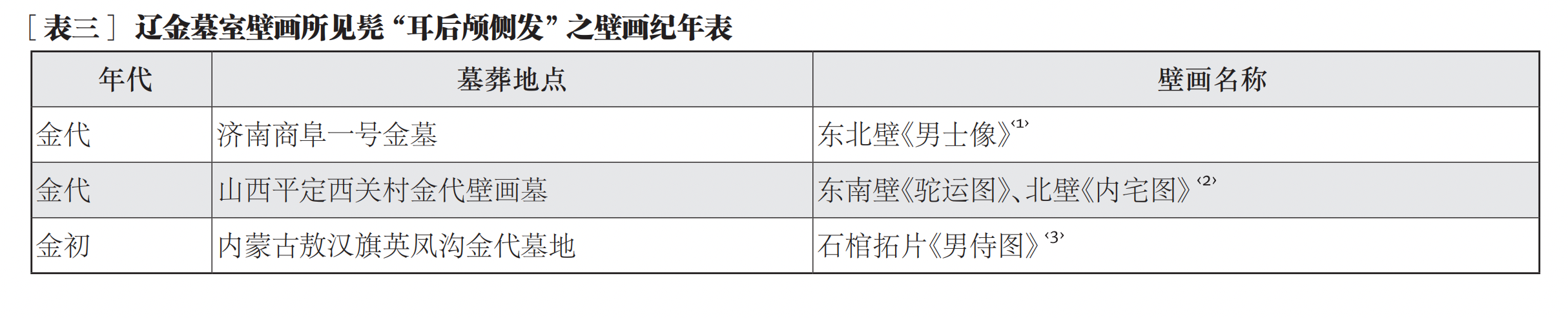

傳張戡《獵騎圖》下方二位隨從則為“耳后顱側(cè)發(fā)”〔圖十五〕,剃除頂發(fā),僅留稀疏的顱側(cè)發(fā),發(fā)際線位于耳后,短發(fā)系辮,由耳后垂下。據(jù)《大金國(guó)志》《大金吊伐錄》《宋會(huì)要輯稿》《宋少保岳鄂王行實(shí)編年》,金中期以前,女真族髡發(fā)“仰削去頭發(fā)”“編發(fā)露頂”“斬禿垂發(fā)”“剃頭辮發(fā)”,與傳張戡《獵騎圖》相同。這種仰削頂發(fā)、而僅留耳后顱側(cè)發(fā)的樣式,亦見載于金太宗1126年頒詔:“既歸本朝,宜合風(fēng)俗,亦仰削去頭發(fā),短巾左衽,敢有違犯者,即是猶懷舊國(guó),當(dāng)正刑典,不得錯(cuò)失。”這一頒詔揭示了金國(guó)官方的意識(shí)形態(tài)。對(duì)金人而言,是否髡耳后顱側(cè)發(fā),為識(shí)別女真與非女真的民族標(biāo)志。由[表三]可知,墓室壁畫所見描繪“耳后顱側(cè)發(fā)”者皆屬金墓。如濟(jì)南商阜一號(hào)金墓壁畫《男士像》、山西平定西關(guān)村金墓壁畫《駝運(yùn)圖》《內(nèi)宅圖》,以及敖漢旗英鳳溝金初石棺畫《男侍圖》。存世宋金畫跡除去編號(hào)C2、C3、C4、C5、S4、S5因頭裹幞頭而未見髡發(fā)發(fā)式外,其余與陳居中畫系相關(guān)畫作[表一,表二]及故宮博物院藏《卓歇圖》卷〔圖十六〕、《柳塘牧馬圖》團(tuán)扇等作品中的女真髡發(fā)發(fā)式均與傳張戡《獵騎圖》相同,可知《獵騎圖》所繪亦為女真發(fā)式。

[表三]

〔圖十六〕 金代 《卓歇圖》 卷 故宮博物院藏

(二)“盤領(lǐng)窄袖”“縫絡(luò)烏靴”等袍服靴帽

傳張戡《獵騎圖》三位獵騎者均著白綠長(zhǎng)袍,盤領(lǐng)窄袖,袍內(nèi)露紅衣中單。腰帶為宋金慣見的皮革腰帶,而非《遼史》《契丹國(guó)志》記載的契丹、黨項(xiàng)等族的蹀躞七帶。三騎之中,前導(dǎo)者的腰側(cè)垂掛一具直柄鐵刀,刀鞘材質(zhì)為皮革制,黃黑相間,表面飾以黑斜網(wǎng)格。此鐵刀規(guī)制吻合《金史·輿服志》所載女真族“右配刀,刀貴鑌柄,尚雞蛇木,黃黑相半,有黑雙距者為上”。類似黃黑相半、有黑雙距的刀柄,亦見于陳居中畫系,例如陳居中《文姬歸漢圖》軸〔見圖十一〕、《射雁圖》團(tuán)扇、波士頓美術(shù)館藏《文姬圖》和陳居中《平原射獵圖》冊(cè)〔圖十七〕,以及陳居中前后與之時(shí)代風(fēng)格相關(guān)的《出獵圖》《回獵圖》冊(cè)〔見圖十二〕、《胡笳十八拍圖》冊(cè)〔見圖十三〕、《卓歇圖》卷〔見圖十六〕等描繪女真族的番馬畫。

〔圖十七〕 傳張戡 《獵騎圖》 軸與陳居中畫系黑黃相間的鐵刀、 馬鞍的雙層皮制革墊

傳張戡《獵騎圖》的皮靴式樣為“縫絡(luò)烏皮靴”。由靴靿、靴面、靴底等區(qū)塊縫補(bǔ)而成。靴頭尖銳,靴底長(zhǎng),后跟加有固層以護(hù)罩足踝,足上部由細(xì)線扎縛。傳世畫跡中,與此畫同式樣的絡(luò)縫烏靴,包括編號(hào)C2至C7等標(biāo)準(zhǔn)陳居中畫跡、編號(hào)S1至S6,以及描繪女真族的《柳塘牧馬圖》團(tuán)扇。

(三)馬鞍障泥描繪的“天鵝銜蘆”及“類女真文裝飾帶”

〔圖十八〕 傳張戡 《獵騎圖》 與陳居中畫系障泥的天鵝銜蘆圖案

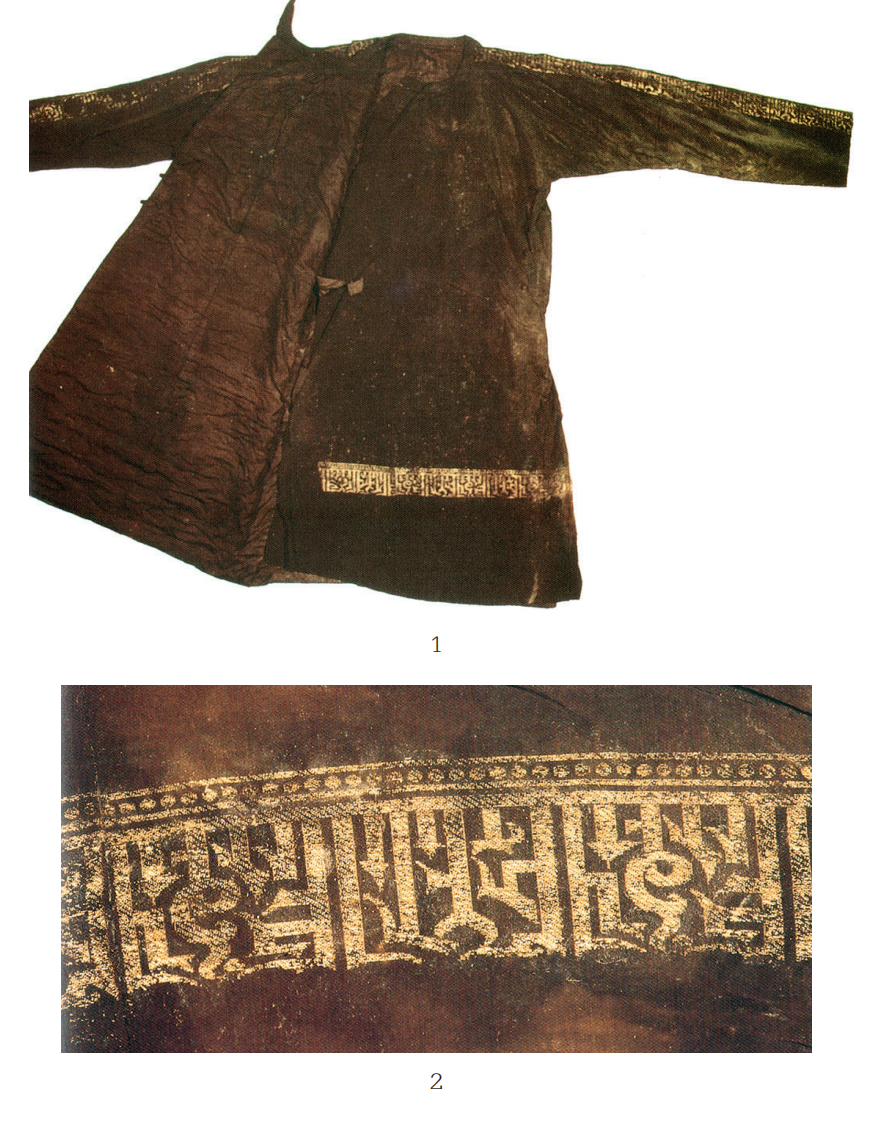

〔圖十九:1、 2〕 女真貴族服飾 1162年? 金代齊國(guó)王墓出土? 黑龍江省博物館藏

〔圖二十〕 傳張戡 《獵騎圖》 軸與陳居中畫系的馬臀、 馬腿、 黑韁繩、 泥金圈描的小金屬圈環(huán)其中C2、C4、C6、C7馬臀繪有女真小字燙印

〔圖二十一〕 《大金得勝陀碑》 (1185年) 碑陰所見的女真小字 吉林省出土? 金熙宗1138年頒詔女真小字,1145年廣為流行

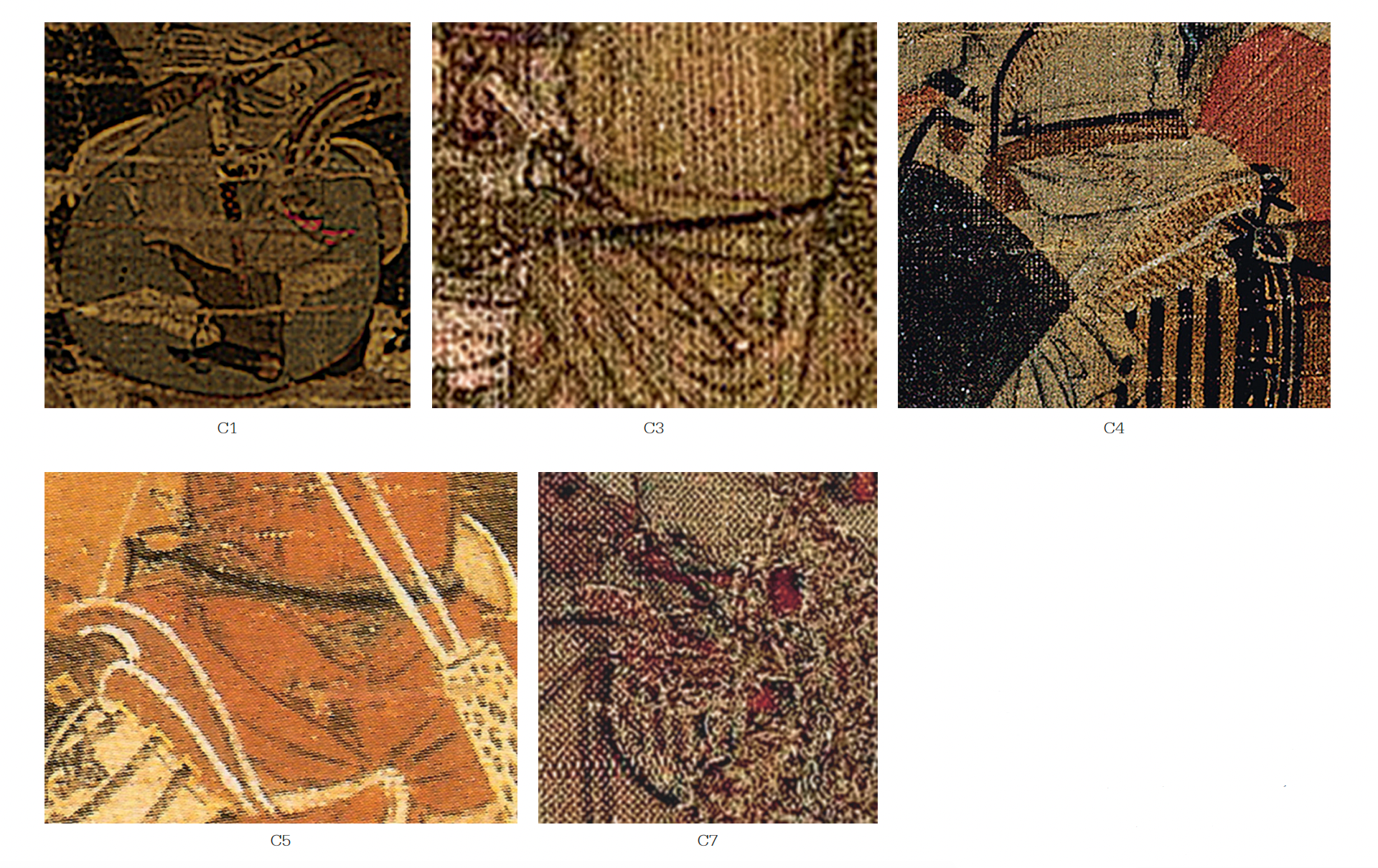

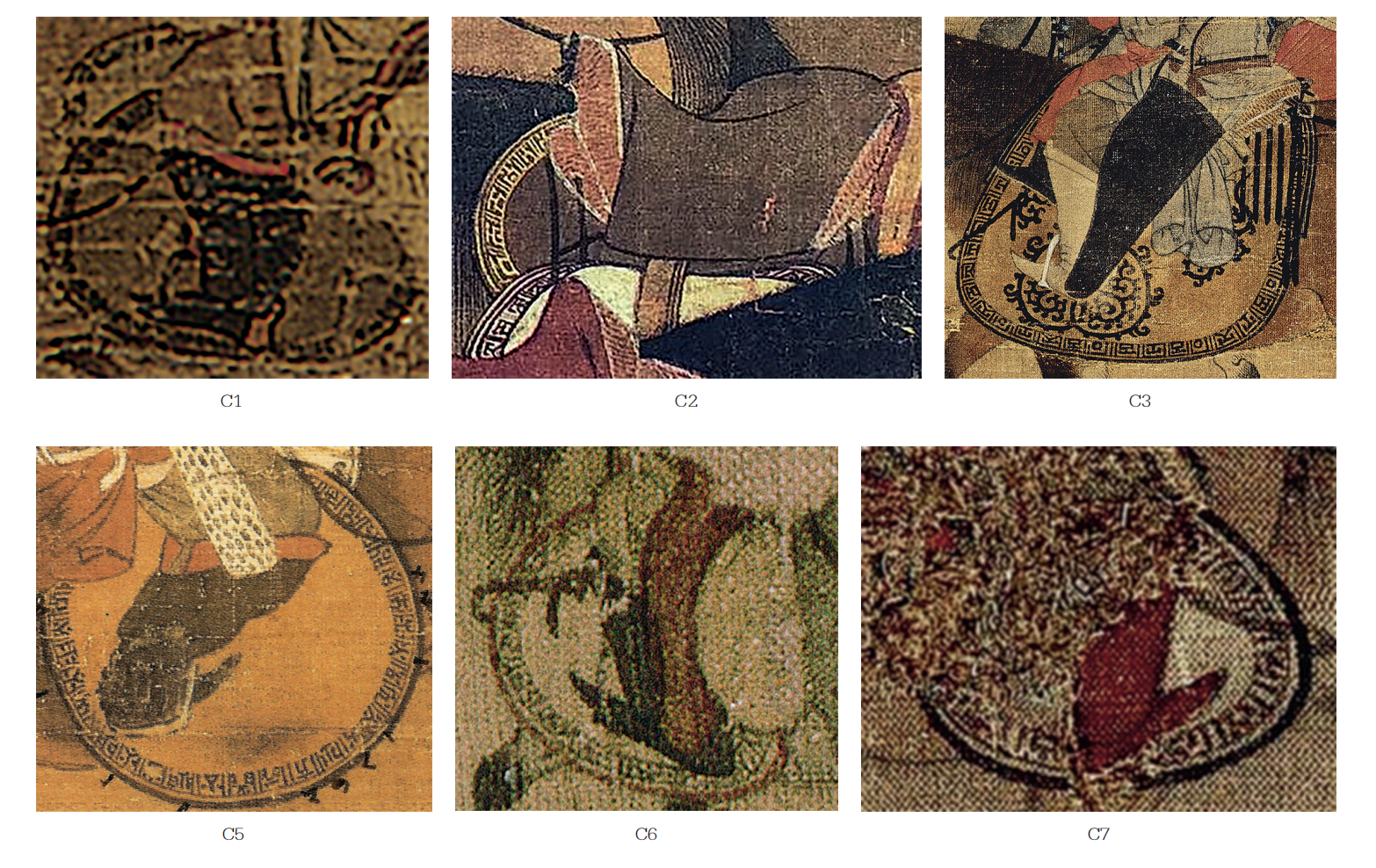

傳張戡《獵騎圖》不用鞍橋。馬鞍為雙層,皮制革墊,每層悉心描繪皮革質(zhì)感。障泥為體積大的橢圓形,障泥底端低于馬腹,前端覆蓋部位超過馬胸,后端遮及過馬臀〔見圖九〕。編號(hào)C2至C6的標(biāo)準(zhǔn)陳居中風(fēng)格,例如《文姬歸漢圖》軸〔見圖三〕、《平原射鹿圖》冊(cè)〔見圖六〕。編號(hào)S系列,例如元明摹陳居中《射騎圖》冊(cè),皆見此種特征。傳張戡《獵騎圖》前導(dǎo)者的障泥繪有天鵝銜蘆紋。障泥以石綠打底,又以胡粉與赭石敷染天鵝。以石系顏料描繪濃郁典麗、以暖色為統(tǒng)調(diào)的春水圖案。此一天鵝銜蘆圖案,吻合陳居中畫系,如陳居中《文姬歸漢圖》軸、《射雁圖》團(tuán)扇〔圖十八〕以及《金史·輿服志》所載的春捺缽獵鵝習(xí)俗:“金人之常服,四帶巾、盤領(lǐng)衣、烏皮靴……其胸臆肩袖,或飾以金繡。其從春水之服,則多鶻捕鵝、雜花卉之飾。”以幾何化的“類女真字樣”入畫,描繪障泥邊緣的裝飾帶,為陳居中畫系獨(dú)見的母題。陳居中嘗于1207年北使金國(guó),對(duì)女真字略有所聞,可見到類似〔圖十九,1162年金齊國(guó)王墓出土實(shí)物,黑龍江博物館藏〕用幾何化裝飾衣服邊緣的女真貴族服飾。雖然陳不是女真人,對(duì)于女真字不能完全熟稔,只能似是而非地模糊描繪,但這些北地見聞,使其相較于其余番馬畫師,更慣用幾何化以及“類女真字樣”的符號(hào)描繪馬臀燙印、袍服邊緣的義襕裝飾以及障泥裝飾帶。描繪馬臀燙印的陳居中畫諸如《文姬歸漢圖》軸、《胡騎秋獵圖》團(tuán)扇、《文姬圖》冊(cè)、《蕃族獵騎圖》團(tuán)扇〔圖二十,圖二十一〕。以類女真字樣的幾何紋為袍服義襕裝飾帶,包括《文姬歸漢圖》軸、《文姬圖》冊(cè)。《平原射鹿圖》冊(cè)、《蕃族獵騎圖》團(tuán)扇、《胡騎秋獵圖》團(tuán)扇的障泥外緣,亦有類女真字樣的幾何紋〔圖二十二〕。非陳居中畫系,則無此種習(xí)慣。而傳張戡《獵騎圖》障泥邊緣的幾何化的類女真字樣,正與陳居中慣用的母題相契合。

〔圖二十二〕 傳張戡 《獵騎圖》 軸與陳居中畫系障泥外緣慣用 “類女真字” 或幾何字裝飾圖案 其中僅有個(gè)別圖案是可釋讀的女真文字,大部分為臆造

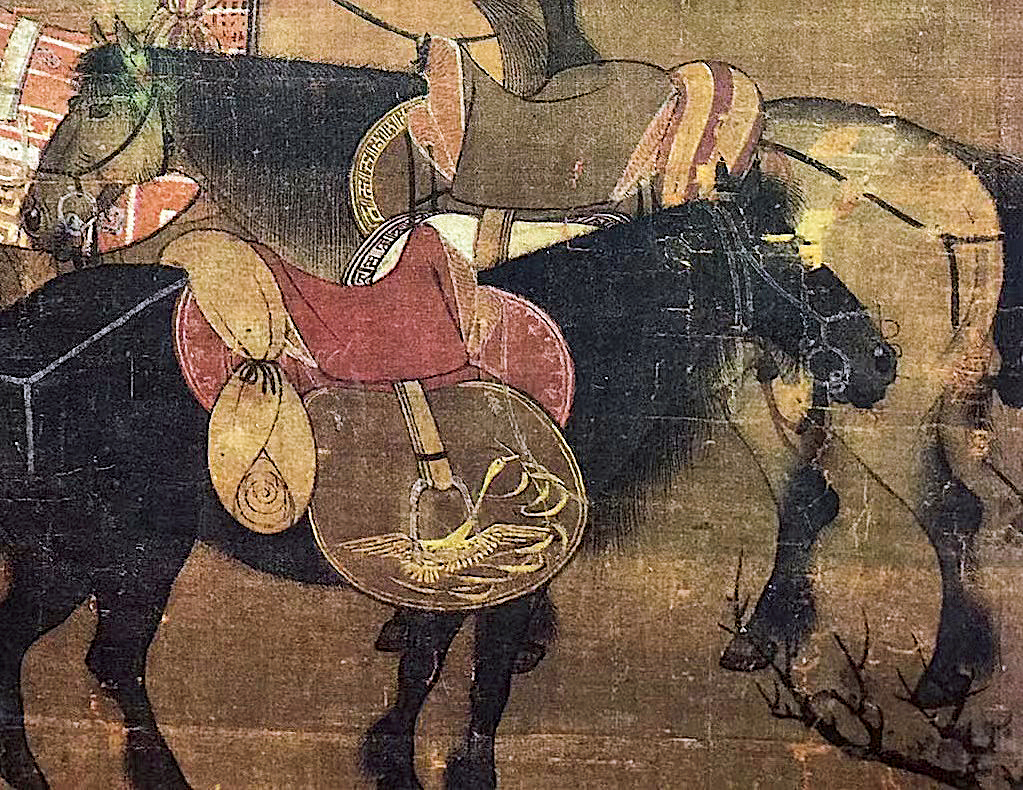

(四)馬鑣銜環(huán)無鉤

傳張戡《獵騎圖》馬齒附近的馬鑣,用泥金圈繪大銜環(huán),馬嚼子則由2-3個(gè)小金環(huán)互相銜接,兩端再鑲以較大的銜環(huán)。大銜環(huán)下系皮制寬革帶,革帶由粗漸細(xì),末端系以細(xì)韁繩。這種“銜環(huán)型”的馬鑣在牽引、控馭和喂食上,較遼代馬鑣更為便利。遼墓壁畫以及出土的馬鑣實(shí)物,多為牛角形或鉤狀。相較于遼代的鉤狀馬鑣,銜環(huán)型的馬鑣時(shí)代晚出,為12至13世紀(jì)金代與南宋人馬畫慣見。傳世畫跡中,多達(dá)21幅以上的金代以及南宋宮廷畫師人馬畫繪有此式。例如與陳居中風(fēng)格相關(guān)的番馬畫〔圖二十三〕,以及南宋無款《春游晚歸圖》冊(cè)、南宋無款《漢宮圖》團(tuán)扇、傳梁楷《雪景山水圖》冊(cè)、臺(tái)北故宮博物院本《胡笳十八拍圖》冊(cè)、金楊微《二駿圖》卷、金張瑀《文姬歸漢圖》卷,馬鑣均為銜環(huán)型。金墓出土的馬鑣實(shí)物,例如吉林永吉縣舊站金初墓葬、黑龍江省阿城市雙城村金墓、遼寧新民縣前當(dāng)鋪,皆見鐵鑄的圈狀銜環(huán)。可以確定傳張戡《獵騎圖》銜環(huán)馬鑣的年代為12-13世紀(jì)的女真式,而以泥金圈描輪廓亦為陳居中畫系慣見的特質(zhì)。

〔圖二十三〕 傳張戡 《獵騎圖》 軸與陳居中畫系的馬頭造型、 梨鼻畫法、 馬嚼子兩側(cè)的大金屬銜環(huán)、 上接的泥金小圈環(huán)

三?、小結(jié)

10世紀(jì)曾到遼地生活的北宋瓦橋畫師張戡已無真跡存世。弗利爾美術(shù)館傳張戡《解鞍調(diào)箭圖》《獵騎圖》兩畫均與其無關(guān)。《獵騎圖》為南宋宮廷畫師陳居中所繪,描繪對(duì)象亦非契丹族,而是女真族。畫中的筆墨線描、蒙古矮種馬、耳后顱側(cè)發(fā)、盤領(lǐng)窄袖、縫絡(luò)烏靴、黃黑相半的短刀、泥金圈描的銜環(huán)型馬鑣以及“類契丹女真字”裝飾障泥外緣,皆為陳居中的繪畫特征,與陳居中《文姬歸漢圖》軸、《射雁圖》團(tuán)扇、《文姬圖》冊(cè)、《平原射鹿圖》冊(cè)、《胡騎秋獵圖》團(tuán)扇、《蕃族獵騎圖》團(tuán)扇同出一人手筆。

回顧1990年代以前,藝術(shù)史界對(duì)于契丹、女真族存在刻板印象,慣將傳世遼金畫跡所見顱側(cè)髡發(fā)的少數(shù)民族一概詮釋為契丹族。例如Tomita Kojiro(1928)、Ryuzo Torii、沈從文(1959)、Shimada Shūjirō(1962)、John Haskins(1963)、Robert Rorex(1974;1983)認(rèn)為存世數(shù)本《文姬歸漢圖》和臺(tái)北故宮博物院所藏傳胡瓌《出獵圖》《回獵圖》,顱側(cè)髡發(fā)的胡人均為契丹族,原因是遼陳國(guó)公主墓及慶陵、庫(kù)倫、宣化等遼墓壁畫描繪的契丹族亦有顱側(cè)髡發(fā)者。此輩學(xué)者未曾留意女真族的髡發(fā)制與契丹在細(xì)節(jié)上有何不同,僅強(qiáng)調(diào)女真如何被漢化,強(qiáng)調(diào)金代文人王庭筠(1151-1202)、趙秉文(1159-1232)等如何在詩(shī)文書畫上承襲北宋文人傳統(tǒng),以及金章宗(1168-1189)如何仿效北宋徽宗的書畫收藏制度。

如今借由對(duì)傳張戡《獵騎圖》的研究,不僅打破了顱側(cè)髡發(fā)者為契丹族的學(xué)界舊論,并且增添一件新發(fā)現(xiàn)的陳居中畫。曾于1207年假道山西北使金國(guó)的陳居中,是研究女真族形象的關(guān)鍵人物。其筆下奔馳朔漠的女真族獵騎者,從旁證明了金代境內(nèi)除去漢化較深的幾處重點(diǎn)城市外(如上京等政治都城、山西平陽(yáng)等版畫印刷中心),實(shí)際上有相當(dāng)比例的女真人仍保持春山秋水的固有習(xí)俗。這批髡發(fā)窄袖、占據(jù)中原疆域的女真族,上承契丹、下啟蒙古,使遼、金、元等塞北三朝游牧民族,在東亞地緣政治舞臺(tái)上占有重要的一席之地。甚至可以再一步認(rèn)定,描繪女真族的存世卷軸畫,在數(shù)量上比描繪契丹族者為數(shù)更多。例如北宋黃宗道(1120年代)、南宋陳居中的畫作,金代趙霖(活動(dòng)于1161-1189年)《昭陵六駿圖》卷、楊微《二駿圖》卷(作于1184年)、張瑀(1200年代)《文姬歸漢圖》卷、臺(tái)北故宮博物院本《文姬歸漢圖》、波士頓本《文姬歸漢圖》、故宮博物院藏《卓歇圖》卷、臺(tái)北故宮博物院藏《出獵圖》《回獵圖》等,描繪對(duì)象均為女真。

(本文作者單位為杭州師范大學(xué)歷史系,原文標(biāo)題為《契丹或女真?弗利爾美術(shù)館藏傳張戡〈獵騎圖〉觀畫記》,全文原刊于《故宮博物院院刊》2023年7期。澎湃新聞轉(zhuǎn)刊時(shí)注釋未收錄。)

【上海文藝評(píng)論專項(xiàng)基金特約刊登】

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司