- +1

現場|從竹到木,探索隈研吾“五感的建筑”

日本知名建筑師隈研吾主張建筑設計應回歸自然,離開當下集中生活的混凝土、鐵等材料,回到木頭、紙張等自然材料里。從早期對于材料的探索,到運用自然材料設計出的一系列建筑作品,隈研吾將傳統元素與高科技融合的建筑設計在日本和世界各地都被證明是流行的。

7月20日,展覽“隈研吾:五感的建筑”在上海復星藝術中心對外展出。展覽從“五感”出發,強調未來的建筑應訴諸人的所有感官,給人的內心帶來慰藉。“形式只能刺激視覺,然而更深層次的感官則在視覺之外,這也是我想在展覽當中表達的。”隈研吾說。

此次展覽涵蓋建筑模型、音樂、香氛、大型裝置、多媒體藝術、文獻、書法等多種形式,亦是隈研吾工作與生活場景的集中呈現,引發人們對于建筑與自身所處環境之思考。

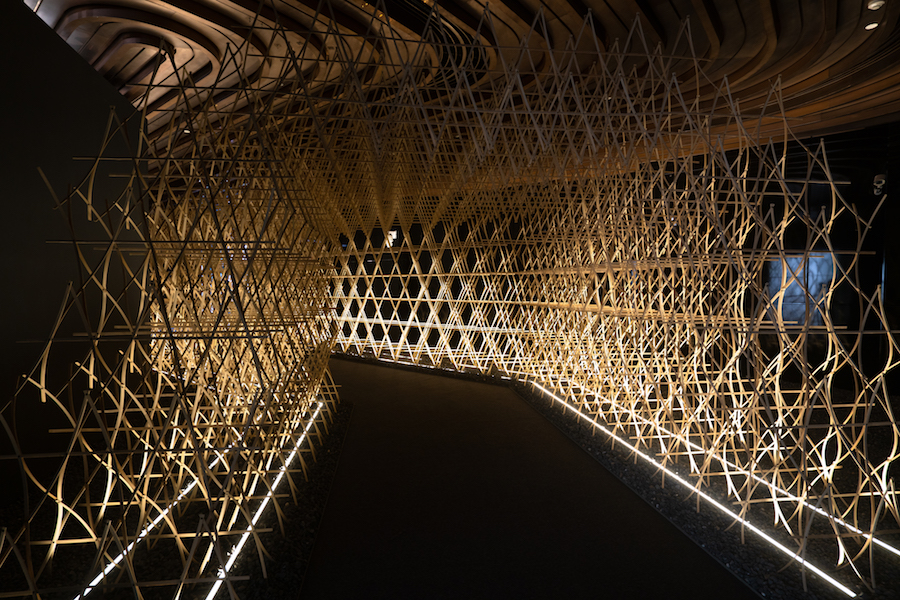

在上海復星藝術中心戶外廣場上,有一件用金屬材料模擬竹條的裝置作品立在那里。這是日本建筑師隈研吾的作品,以一種向上的形態喚起植物自由生長的曲線與生命力。步入藝術中心的展廳,則是一條竹材質的隧道《竹澗》,該作品由上萬支竹條連接,竹的柔韌與重力形成絕妙的平衡,形成竹的曲線,浮于空中。這是隈研吾的上海個展“五感的建筑”的序章,以竹為引,邀請觀眾走入其中,探索他的建筑世界。

上海復星藝術中心展覽入口處的裝置作品《竹澗》

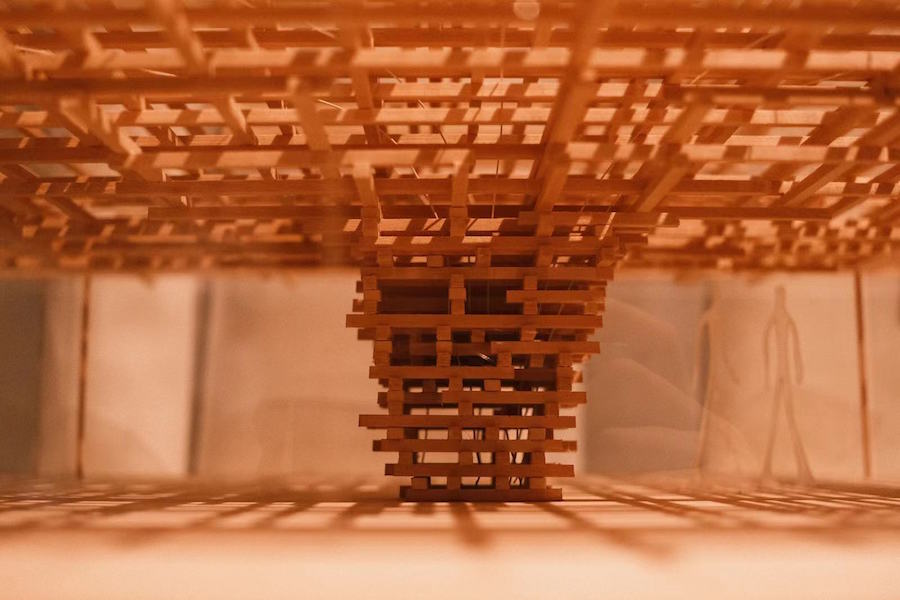

展廳現場

隈研吾,1954年生于日本神奈川縣,是日本當代著名的建筑師之一,他敢于挑戰以形態為主導、視覺至上的建筑設計,主張建筑的作用是改善而非支配,其目的不是為了將人類困住,是要讓人的身心獲得自由。

近半個世紀以來以東方美學之思牽引的日本建筑的崛起,使日本建筑師的作品成為全球性的人文景觀。而隈研吾在其中推動的反叛與革新不容忽視。上世紀九十年代,他提出了“反造型”“負建筑”等概念,主張將建筑消失在自然中,同時通過突破形式的限制來強調體驗的重要性。

隈研吾

隈研吾對日本傳統建筑元素的重新詮釋包括對自然材料的運用、思考光和輕盈性的新方式,以及起到改善而非支配作用的建筑。他的建筑不同于多數日本當代實踐,沒有通過簡單的姿態融入周圍環境,而是試圖將傳統元素巧妙地置于個性鮮明的建筑中,使其與所在地域仍然保持聯系。這些傳統元素與高科技的混合在日本和世界各地都被證明是流行的,而他的作品也已經走出日本,進入中國與西方。

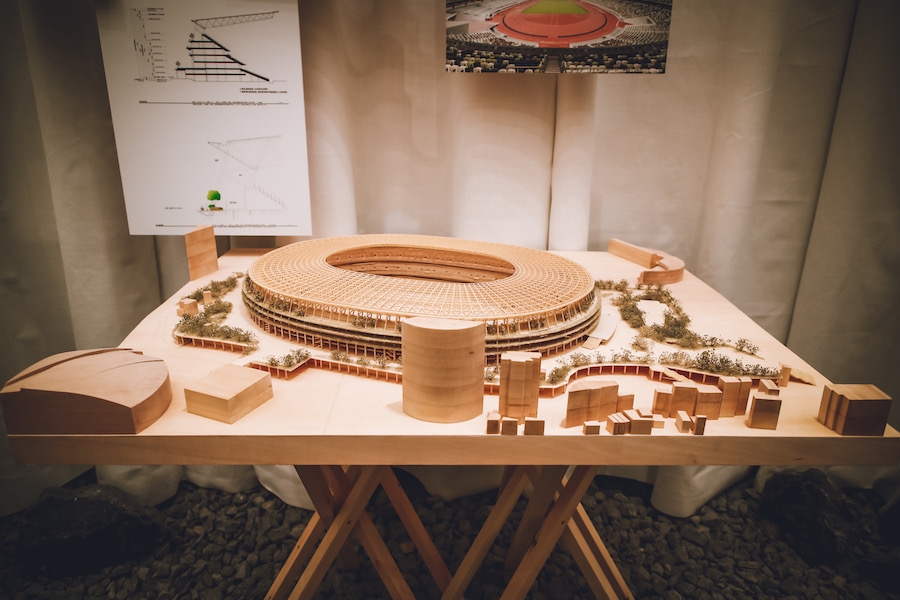

隈研吾的代表作包括1995年“威尼斯雙年展日本館”、中國“長城下的公社/竹屋”、日本三得利美術館,以及擊敗伊東豐雄團隊的2020東京奧運主場館“新國立競技場”設計等。觀眾也將在此次“五感的建筑”中看到這些作品。

“形式只能刺激視覺,然而更深層次的感官則在視覺之外。”這是隈研吾的理念,也是此次展覽“五感的建筑”所強調的宗旨。

展廳現場

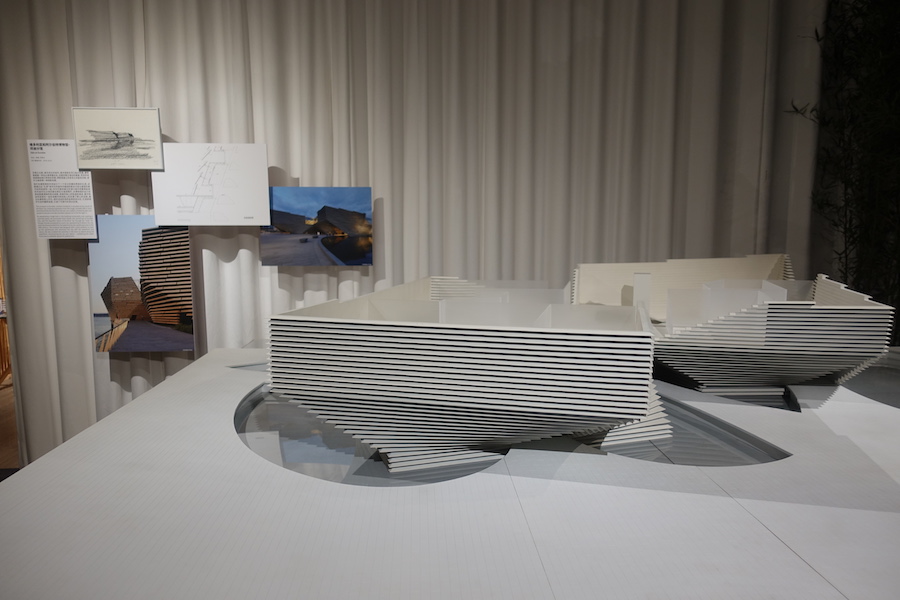

隈研吾《日本新國立競技場》模型

對竹、木等材質的探索與運用

出于對龐大體系的質疑,隈研吾于上世紀九十年代開啟了對于“小單位”的探索。從其“水磚”“水枝”開始探索的如同積木般拼接搭建,并經過加減水量來控制重量的單位的自立住宅模塊,再到對于編織木材、瓷磚、竹子等材質的探索與運用,試驗性探索一直是其建筑實踐中不可或缺的部分。

隈研吾偏愛使用自然元素等傳統的建筑材料作為自己設計的基礎,由此對現代建筑做出回應。“20世紀,隨著土木工程的規模不斷擴大、內容日趨復雜,現代建筑在不知不覺中變成了與自然相對立的工業產品。”相比之下,“在人工搭建建筑的時代,建筑所使用的木、土、石等材料獨具魅力。那時的建筑可能沒有那么牢固,但也正因如此才使人們感受到了獨特的風與光。我希望通過我的設計,喚醒現代建筑中的這些元素。”

上海復星藝術中心戶外廣場上的裝置作品

展覽入口處的裝置作品《竹澗》(局部)

在他的探索中,古樸、疏松、柔韌的竹是其最擅長使用的材料之一,亦是此次展覽著重強調的材質。以“竹”為序章的裝置作品《竹澗》重現了隈研吾內心深處描繪的“原風景”。復星藝術中心展覽部負責人端木霞子表示,“這一裝置體現了建筑師對點線面的理解,而不同角度觀察到的直線感與曲線感,則富含了東方美學與哲學的理念。隈研吾希望建筑最終能夠回歸自然,希望人與自然有更多互動。所以,來自于大自然的竹子以地面的石子也將貫穿整個展覽。”

二樓展廳中央的《竹曲》

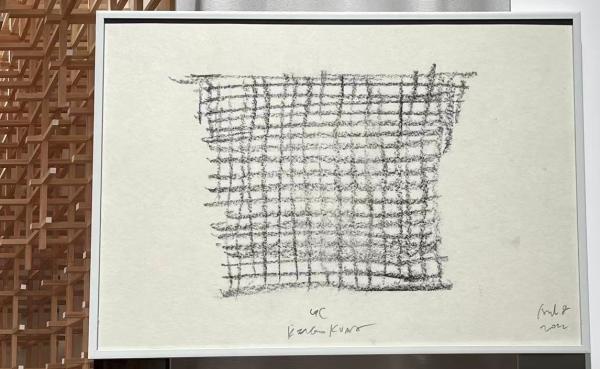

《竹曲》內部展示的草圖

而在二樓展廳的中央,則是另一間以竹為材質創作的茶室,名為《竹曲》。這一作品由大量竹條形成幅度與曲率不盡相同的“曲線”,延伸出平緩的螺旋形狀,映照出竹林錯落的光影,營造出如同靜謐竹林中的空間。“茶室呈現的是具有代表性的東方美學,即茶文化。而在茶文化中,人們可以跟自己內心對話。在這里,我們將提供一個休憩的場所,伴隨著茶香,觀眾可以在此休息,和自我對話。而茶室外,則營造了一種日本庭院的感覺,包括一些枯山水的元素,觀眾可以通過小徑,慢慢繞著茶室走一圈,感受東風韻味。”端木霞子說。

隈研吾事務所在北京前門辦公室

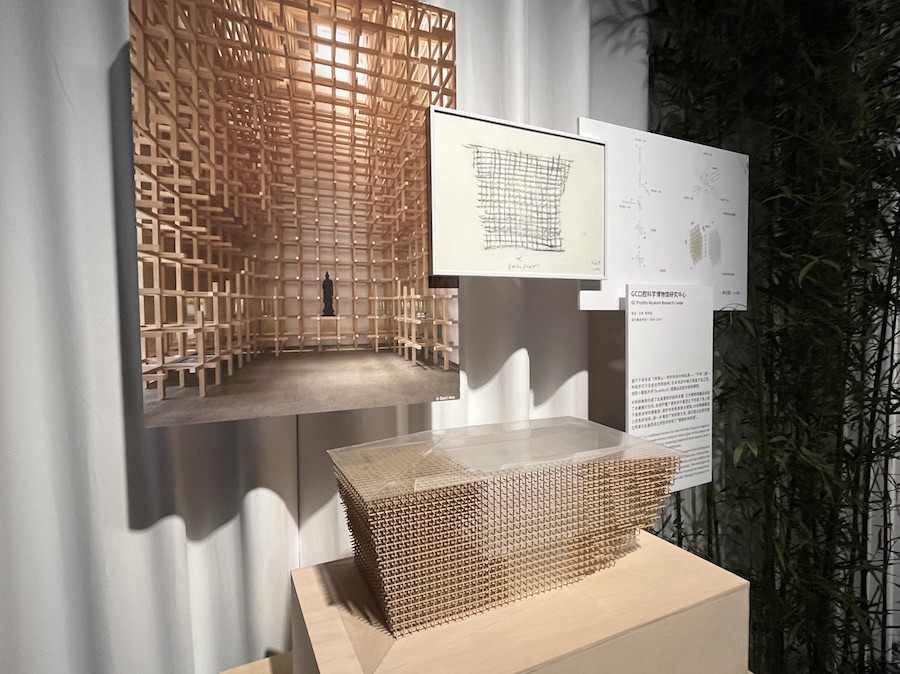

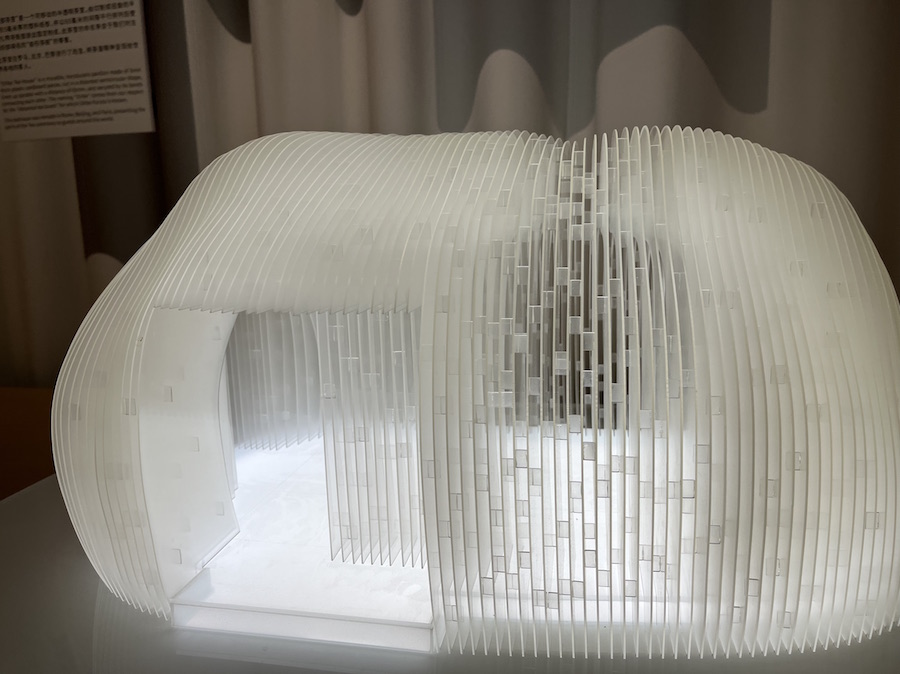

展覽現場,GC口腔科學博物館研究中心模型

《GC口腔科學博物館研究中心》草圖

此外,隈研吾亦擅長探索傳統建筑中的木元素,如對“榫卯”結構的運用時常成為其建筑的點睛之筆。隈研吾曾對“千鳥”技藝尤為癡迷。通常的嵌口體系由兩根木棍彼此鑲嵌連接,而千鳥的嵌口卻由三根木棍連接為一體。在他看來,三根木棍交匯于一點的千鳥如同魔法,“一條橫絲、一條豎絲,再加上一條垂直絲的三維織物就出現了。也就是說,從一次元的木棍可以編織出三次元的‘木料布’。”為此,他曾基于“千鳥”技藝設計了不少裝置作品和小型建筑,如GC公司的小型博物館、在米蘭展出的“千鳥”等。在展廳開端,觀眾便能看到其GC公司的模型、草圖和結構分析的展示。

《Coeda咖啡廳》 模型

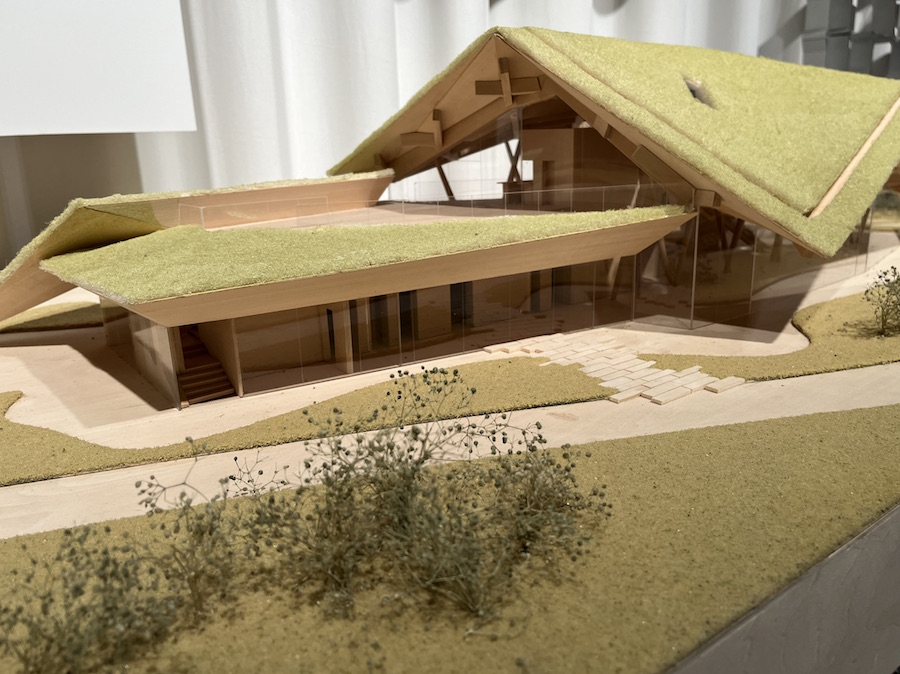

展廳現場,上海船廠1862模型

展廳現場,太宰府天滿宮表參道星巴克店項目

展覽中,為了能夠向觀眾如實詮釋隈研吾的建筑設計中對于構造與美學的雙重巧思,展覽的每個展區均對其建筑項目的立面局部進行了1:1的還原,展示材料的真實質感和節點工藝。比如,隈研吾事務所在北京前門辦公室的鋁幕由兩種鋁制構件相互鉸接而成,而非焊接;杭州中國美術學院民藝博物館的瓦片由四個金屬掛鉤懸吊于兩層金屬網格之間,任由觀眾想象雨滴青瓦的聲音與意境;紫砂博物館外立面的陶板保留著手作的痕跡;上海船廠建筑改造所用到的不同材質的外立面等。

在這些案例中,最著名的要屬太宰府天滿宮表參道星巴克店項目。在這一建筑項目中,木結構由木材插接拼裝得以穩固,每根木條的表面均被打磨得圓融光滑,這也是隈研吾的得意之作,他認為巧妙編織木材的技能是日本建筑最出彩的地方,其初衷是設計“只有日本工匠才能建造的星巴克。”

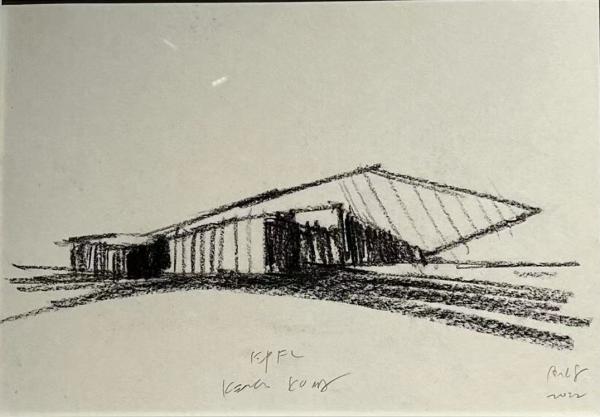

《洛桑聯邦理工學院藝術實驗室》草圖

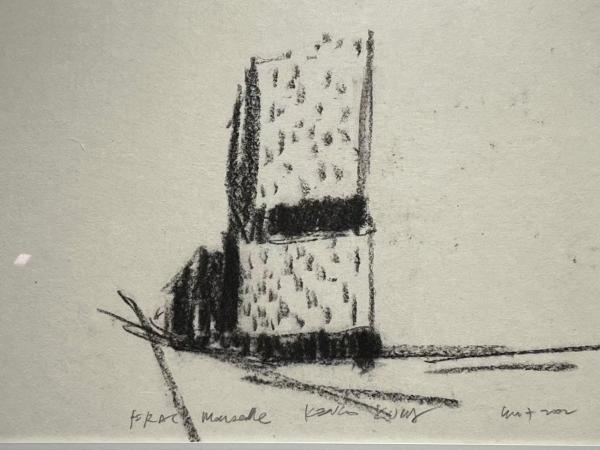

馬賽當代藝術中心

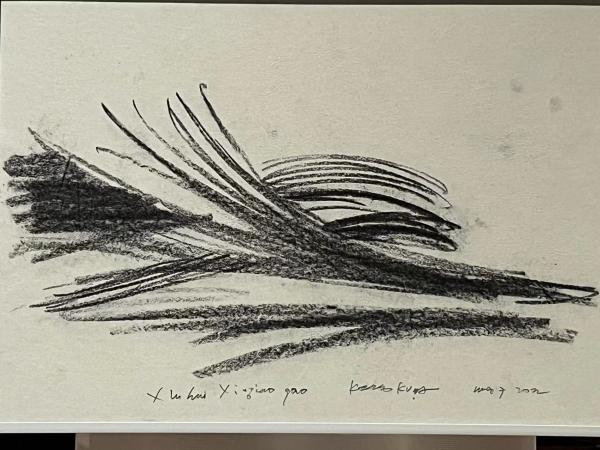

鑫耀中城項目-雙子星劇場

建筑的五感

不同于以模型、圖紙與視頻展示為主要內容的建筑展,此次展覽呈現的并非只是視覺呈現,還包括“聽”“觸”“嗅”“味”,共計“五感”。在隈研吾看來,單一的視覺無法滿足人類層次豐富的感官需求,因為視覺上的接收僅僅占據人類覺察與感知世界的極小一部分,因此,展覽試圖調動人的全部“五感”。

在展覽的不同空間中,觀眾可以感受到木材、綠草,和風的氣味。如,在一樓展廳,觀眾可以聞到陣陣竹葉的清香,二樓展廳則有茶香,以展示模型案例為主的三樓則彌漫著檀木的香味。

展廳現場,《織部茶室》模型

展廳現場

同時,這也是隈研吾首次引入音樂這一元素對建筑進行注解。據悉,這些音樂由東京藝術大學波立裕矢主導的團隊完成的,共計7段音樂,飄蕩在展廳的不同區域,“誘導”觀眾運用自己的聽覺“走進”這些建筑。

此外,材料感在五感中也很重要。材料所具有的柔度、硬度、粗糙感、光滑感等都是隈研吾所珍惜的元素。他認為,建筑的材料感,比視觸感,會更強烈地觸動人心。“為了讓觀眾感受到建筑材料感,在模型邊的1:1還原的建筑立面局部是可以觸摸的,他希望觀眾可以伸手摸一摸,體驗材質的觸感。而在二樓的入口處,則是一部多媒體影像,以沉浸式方式播放著隈研吾對于材料的運用。”端木霞子說道。

展覽現場展示的1:1外立面材質

展覽現場展示的1:1外立面材質

展覽現場展示的1:1外立面材質

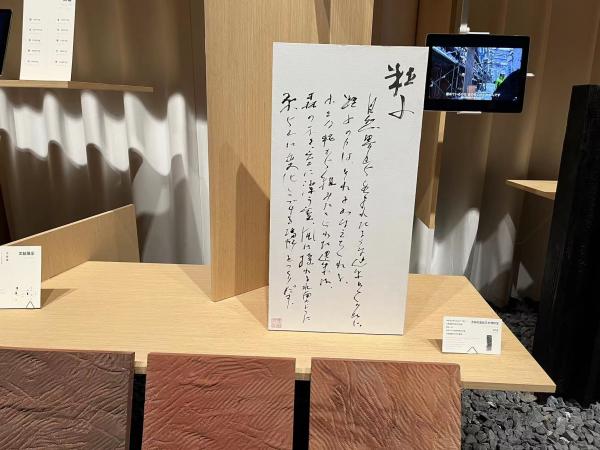

此外,展覽還向觀眾呈現了隈研吾的書法作品。這些書法作品“散落”在展廳中,成為了他對不同展區的概括與解讀。

展廳現場 隈研吾的書法

展覽現場,隈研吾書法被安置在多媒體媒介邊

隈研吾自述從高中開始接觸書法,“那時有一位老師教導我具體的方法和書法背后的哲學。對我而言書法不只是愛好,而是一種訓練和對于材料關系的理性思考。”他將書法與他的建筑設計聯系在一起,“書法是我的手、紙和墨的共同作用,展示出人與材料之間的關系。這種關系也是我們設計思考的主題。通過練習書法我可以體會這種關系。就像運動員需要體育鍛煉一樣,這也是我作為建筑師的訓練。”

展廳現場

展廳現場

展廳現場

主辦方表示,希望觀眾可以通過香氣、音樂、觸覺等各方面的感知來更好地理解建筑師的建筑理念,以及他對生活方式的理解。展覽不僅意在試圖傳播更多建筑上的專業知識,更期待觀眾通過在場的參與及人與人的互動中打開新的思維方式,同時獲得心靈的慰藉。

建筑是復星藝術中心長期聚焦的板塊之一,從藝術中心被稱為“會跳舞的房子”的建筑本身到屋頂露臺中的公共藝術作品,藝術中心關注如何與人發生最直接關系的一切藝術與創造形式,從而去激發人們對自己的生活、生存形式以及與社會的關系去進行深入的思考與討論。而此次“隈研吾:五感的建筑”展也是復星藝術中心繼安藤忠雄建筑展后的第二次建筑大展。這一建筑展系列展示的策劃也將持續進行。

據悉,展覽期間,隈研吾將來到現場參與論壇分享,為公眾講述其作品因地制宜與自然及地域環境結合的建筑哲學及實踐。

展覽將展至10月6日。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司