- +1

千帆逐浪銀潮來——輝煌燦爛的“第一商都”蘇州

原作者:馬翔宇

注意!!!未經授權不得轉載!!!

清 郎世寧 乾隆皇帝大閱圖(局部) 故宮博物院藏

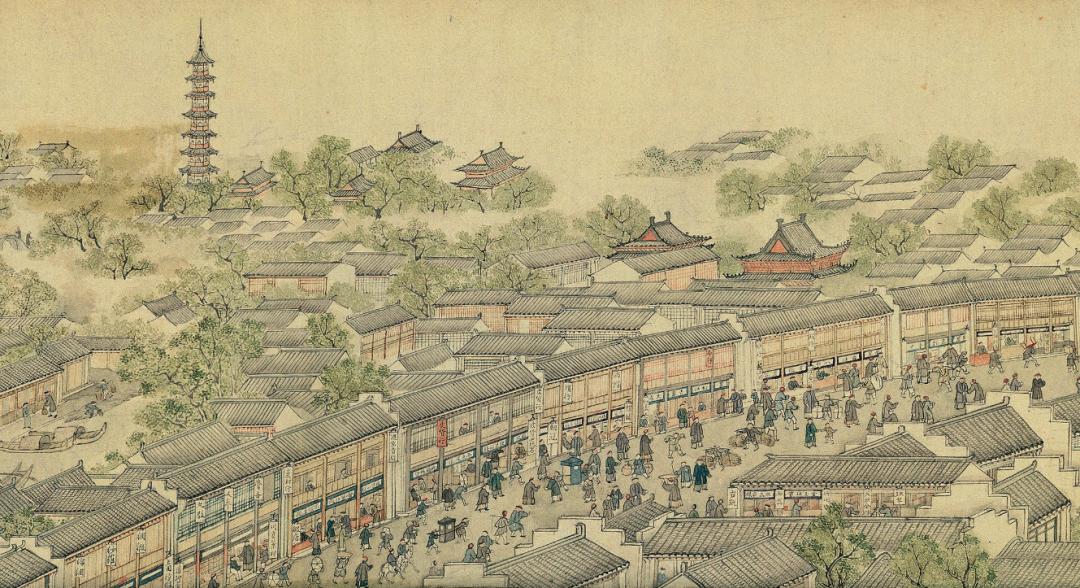

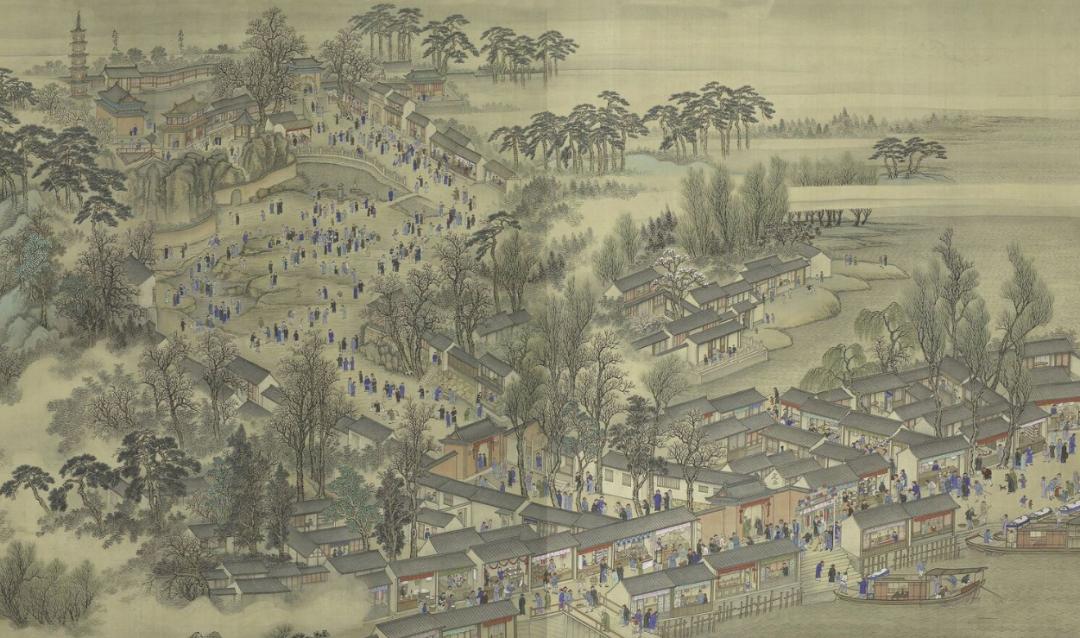

乾隆二十四年,名帥兆惠旗下的四千精騎深入蔥嶺(今帕米爾高原),徹底攻滅了大小和卓殘余勢力,天山南路自此重入中國版圖,清朝的疆域達到全盛。此戰之后,中亞的浩罕、布哈爾、安集延、巴達克山、阿富汗、博洛爾、坎巨提等國遣使入貢稱臣,中國的西北邊疆安定了下來。也是在這一年,宮廷畫家徐揚完成了《姑蘇繁華圖》,將帝國的第一大都會蘇州城鋪展于四丈長卷之上,全幅畫有各色人物1.2萬余人,各色房屋建筑約2140余棟,各種橋梁50余座,船舶400多條,各種商號招牌200余塊,涵蓋了珠寶、鞋帽、涼席、樂器、盆景和絲綢等50多個手工行業,展現出了當時蘇州城“山海所產之珍奇,外國所通之貨貝,四方往來,千里之商賈,駢肩輻輳”的繁華景象。

清 徐揚 姑蘇繁華圖(局部) 遼寧省博物館

乾隆朝在拓地數萬里的同時,仍然維持了國內經濟的相對發展和財政的正常運轉,在我國歷史上是一個鮮見的成就。而在實現這個成就的諸多助力因素中,大運河的商道化以及以蘇州為代表的一批工商業都市的崛起更是當中無法忽視的一個。龐大而高度實控的領土又反過來助推了蘇州城的進一步發展,大宗商品貿易取代奢侈品貿易,使得其成為能夠發展出龐大手工業工人群體的天下第一商都,邁入其建城史上最輝煌燦爛的歲月。

官運與商運:

對有限物流能力的重新分配

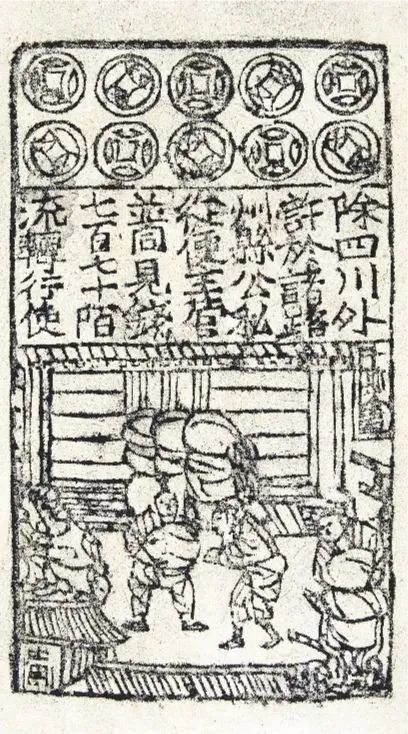

江南地區的商品經濟進程,在宋代即已經開始,其時唐代的市坊制度被打破,城市內的宵禁制度被取消,商貿繁榮自不消說。即便在鄉間,定期集市性質的草市也已經普遍出現,而轉變為定居點的市鎮,蘇州府境內在宋代也已經形成了十一個。盡管宋代存在貨幣沉淀的問題,但其年鑄幣量達到唐代二十倍以上卻仍然頻繁爆發錢荒的現象也同樣證明了其商品經濟發展之快,以至工商業稅在宋代一度取代農業稅成為最主要的財政來源。而元代是中國歷史上罕見的對于基層幾乎放棄控制的時代,普遍的包稅人制度下,其商業發展更是堪稱狂飆恣意。

北宋 交子 遼寧省博物館藏

進入明代后,也許是出于對元末亂象的警醒,明朝對于實物征收以及限制人口流動有著堪稱信仰級別的偏執,更兼其失敗的紙鈔發行以及萬歷以前都沒能理順的錢-鈔-銀流通秩序,種種不利因素的合力下,明代前中期商品經濟規模較之前代反而出現了萎縮。直至萬歷朝“一條鞭法”改革之后,明代的商品經濟才真正繁榮了起來,在明王朝的最后七十年里,顯現出一些白銀帝國的氣象。但是,終明一代,實物征收仍然占據著運河的絕大多數運力。

哪怕在“一條鞭法”實行之后的天啟年間,明代實物漕運仍在300萬石體量,此外還有作為正賦征收的2100萬石米,430萬石麥,以及大量的絲綿、麻布等紡織品。其中,僅蘇州一府提供的漕糧就在70萬石,而一石漕糧解運至京城,損耗和成本至少在3-4斗,也即損耗率在30%-40%,農民負擔很重。正是在明代“務運本色”和“不得鐲免”的稅收方針指導下,大規模轉向棉花種植的蘇淞一帶在明代中后期開始出現“江南重賦,買米納糧”的情況。于是,盡管保障官船通行是運河第一要務,但米糧還是成為了第一樣在江南運河上流通起來的大宗商品,本地棉布貿易與外來米糧貿易成為了當時最重要的民間貿易門類,也即“民必以花成布,以布貿銀,以銀糶米,輾轉貿易,方能完納”。

清雍正 明黃色緞繡彩云蝠金龍紋男棉龍袍

故宮博物院藏

進入清代之后,運河運力在官運與商運之間出現了重新分配。

宏觀上,首先出現了長期和大規模的減稅,并甫以蠲免制度。順治元年,廢除明末三餉加派及召買米豆。康熙五十一年,丁銀稅額固定,各省現行錢糧冊內有名丁數永遠作為定額,不再增減,是為所謂的“盛世滋丁,永不加賦”。雍正元年,推行“攤丁入畝”,把固定下來的丁稅平均攤入田賦中,征收統一的地丁銀,不再以人為對象征收丁稅。其次,在明代賦役黃冊的基礎上,清朝修訂《賦役全書》,并新編《漕運全書》,為國家的稅收活動奠定準則,壓縮地方肆意攤派的空間。第三,清朝稅收遵循貨幣化原則,除卻400萬石漕糧,其他賦稅幾乎完全改為折銀,順治年間,征收結構就已經變成2100萬兩銀和500萬石米,而哪怕是漕糧,在康熙朝與乾隆朝也出現了蠲免。

在清代的稅收體系下,理論上農民的負擔將得到極大的減輕,并且運河運力也將獲得巨大解放。但實際上,清代高度貨幣化的征收方式也為貪污提供了空間,盡管清代一再整飭吏治,但最終還是向官僚集團妥協,走上了“耗羨歸公”,在禁止私收火耗的同時發放養廉銀的道路。不過,蘇州府一帶本就要買米納糧的農民們,相對于其他地區賣糧換銀的農民還是得到了更多實惠,運河運力也確實得到了解放。清初,滸墅關過往船只轉運的主要貨物除了四川、湖廣、江西米石和豫東豆產外,已經出現江廣的桐油、藥材、煙葉,海州、青州所產豆餅、腌豬等。

元 任仁發 大豆圖 東京國立博物館藏

微觀上,漕運隊伍本身的商業化程度逐漸提高。明代與清代前期,漕運由專門的軍事化管理隊伍,也即運軍承擔,考慮到“官軍運糧,遠道勤勞,寒暑暴露,晝夜不息”的辛苦,以及運途中“ 有盤淺之費,糧耗米折,所司又責其賠補”的經濟風險,明王朝開始允許運軍在漕船上搭載私貨,也即“土宜”。土宜的法定額度一直在逐漸提升,由弘治朝的每船10石,到嘉靖朝的40石,再到萬歷朝的60石,而超額部分一經查出即行罰沒。但南北遠途貿易的客觀需求導致運軍屢屢破禁,以至于影響到漕船運輸,天啟二年,工部尚書王佐直言:“漕之遲,遲在貿易”。

清代康熙年以后,隨著運河運力的解放和雇傭關系的發展,運軍裁撤,每艘漕船只保留兩名官方管制的運丁作為監督,其余改用招募水手。同時,將明代土宜限額進一步提高,雍正七年,每船土宜升至100石,雍正八年,多由運丁充任的漕頭、舵手每人允許多帶3石,其余水手總共允許多帶20石,至此單船土宜增至126石,達到船只運力的20%。而對于從京城回空南下的船只,康熙二十二年開始亦允許水手們“攬載貨物家口”,并在乾隆三年、乾隆二十五年兩次提升了免稅貨物的額度至84石。至此,清廷利用運河商業供養漕運隊伍的目的基本達成,漕幫廣泛地與商賈合作,成為了運河上最早的專業化物流隊伍,成功促進了手工業品在運河沿岸的流通。

清乾隆 各色釉彩大瓶 故宮博物院藏

而清代為了標準化土宜搭載的管理,留下了完整的土宜分類與論石的標準檔案,我們在康熙朝江南土宜清單中,已經可以看到48種紙張及紙制品、31種日用雜貨、31種食品、16種竹木器、6種油料、4種糖制品、18種藥材、6種酒、5種瓷器、5種鐵器、7種棉布和4種綢緞。與之相對應的,是連片的手工業區,也即蘇州府正在崛起中的121個市鎮。

蘇城十二路與帝國常關網:

從貿易江南到貨通天下

至明崇禎年間,江南地區的商貿網絡已經基本構建完成。其中以蘇州府為核心有十二條主要商路,除蘇州由四安至徽州府這一條是陸路以外,其余的十一條全部為水路,也全部借用江南運河水系作為物流干線。這十二條商道,打通了江南市場的內部循環與生產組織,服務的主要是棉布、米糧和絲綢三種大宗商品的貿易。

以蘇州府由嘉興府至上海縣商路為例,該路走向為蘇州府沿京杭運河南行50里至吳江縣,再40里至平望驛(今平望鎮),再30里至嘉興府王江涇,再30里到嘉興府后轉而東折,經嘉善、平湖、楓涇、朱涇、松江、七寶最終抵達上海縣。如果我們翻開地圖,會發現這是一條V字型彎折線,并非蘇州府至上海縣的最短水路,但這條商道卻串聯起了江南地區的棉花與蠶絲產區、紡織業基地與蘇州這個批發中心,原料、制成品與白銀在三地之間流動,整個蘇嘉湖與蘇淞地區的紡織業便被盤活。除了供應江南,還得以沿著運河和長江覆蓋湖廣、江西、山東、京師等處。

而江南商品所能覆蓋的范圍,也就是明代主要的商業稅征收機構——鈔關設置的范圍。終明一代,在直隸、山東、南直隸、湖廣和江西設立了十五座鈔關,其中兩座位于淮河沿岸、四座位于長江中下游、九座位于大運河沿岸,而蘇州的滸墅關,是全國稅額最高的五大鈔關之一,由戶部直接派遣差官監管。

進入清代,伴隨著國家領土的擴張以及對邊疆地區控制力的大大加強,清廷治下的商道覆蓋的遠不止于中國的東部,鈔關(清代改稱“常關”)也從線狀分布,發展成了一張巨大的商業稅收網絡。清代常關隸屬于工部與戶部兩個系統,其中工部關15個,戶部關35個,覆蓋了運河、長江、淮河、珠江、沿海、內地和滿蒙藏邊地的廣大范圍,北至蒙地多倫諾爾(今多倫)、歸化城(今呼和浩特);西至康區打箭爐(今康定);南至廣州粵海關;東至滿地寧古塔(今牡丹江寧安)、伯都訥(今松原)。

而支撐如此巨大的商業稅收網絡的,是其背后的遠途商業網絡,尤其是乾隆朝東西方向的邊線(京師至伊犁與和田)、北線(臨清至日喀則與察木多)、中線(蘇州至打箭爐)和南線商道(廣州至獨山、大理與昆明)的貫通,使得運河沿線已經成熟的南北貿易借助晉商等商幫之力向西輻射萬里,清代的京師、蘇州、佛山、漢口作為“天下四聚”,經此四地批發的商品已經可以行銷清帝國治下的上千萬平方公里土地和三億人口組成的巨大市場。而商品主產地運河和長江沿線的商業稅規模也因此激增,僅從明朝保留至清朝的十個鈔關,關稅在乾隆年間即增長至了明代最高記錄的六倍,其中的蘇州滸墅關關稅從年入8萬兩增至40萬兩,超越了明代時稅收更高的崇文門和臨清,成為了運河第一關。

滸墅關

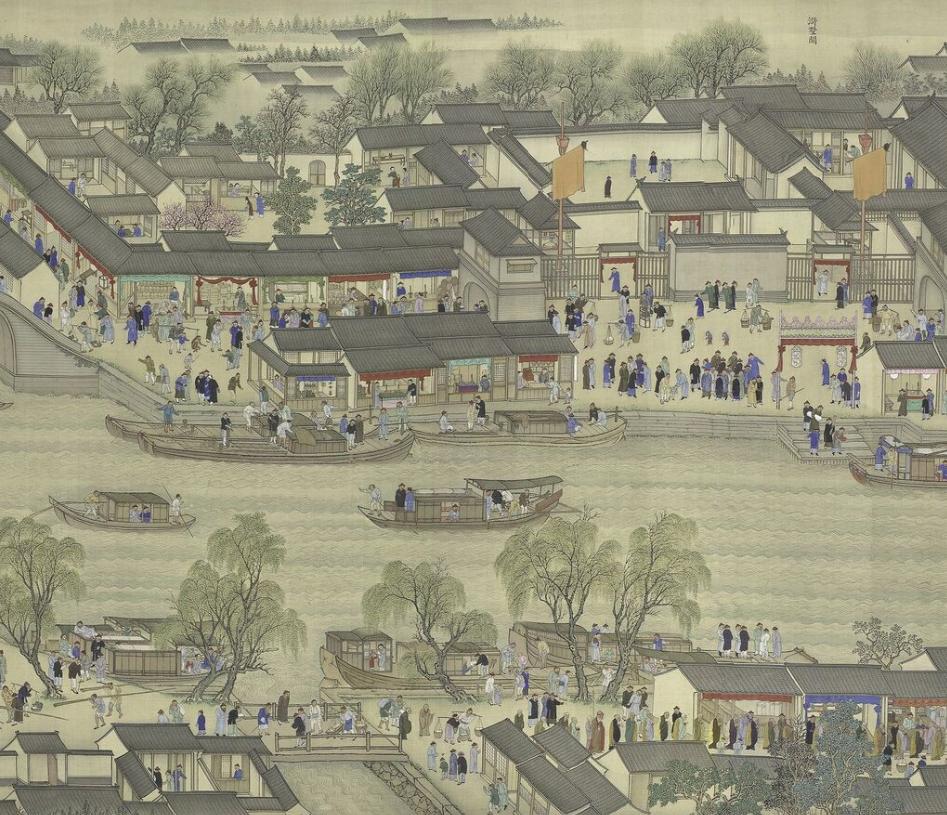

清 王翚 康熙南巡圖卷第七卷/無錫至蘇州(局部) 加拿大阿爾伯塔大學博物館

千帆競渡,駝馬穿沙,蘇州作為工商業城市最鼎盛的時期到來:府城內外崛起了一批超級市場,如金閶一代的棉布綢緞商號聚集區,楓橋的米豆商號集聚區,南濠的洋貨與藥材商號集聚區,齊門的木制品商號集聚區以及遠郊滸墅的草編制品、盛澤的絲織品貿易集聚區等等。超級市場吸引了各地客商與手工業工人,統計現存碑刻遺存,乾隆時期蘇州城內設立的行業公會、商幫會館、同鄉會館和游宦公所不下162家,其中:商幫以江西、杭州、嶺南、金華、寧波、陜西、山西、潮州、嘉應、三山、徽寧、武安和山東等地影響最大,遠道商人還紛紛沿著運河設立自己的碼頭,如山西、陜西、河南等省商人便集資在蘇州閶門外南濠設有北貨碼頭80多座;而行業公會也多以同鄉關系為紐帶,匯集了來自長三角各地的工人,譬如僅織染加工當中的一道工序踹布業,便匯聚了踹坊450家和主要來自江寧一帶的踹匠兩萬人。

踹布石 江寧織造博物館藏 圖源:方志江蘇

工商并舉,蘇州府城百業興盛,從傳統的綢業、棉布棉花業、染料染業、糧食業;到日用必須的蠟燭業、涼席業、酒業、油漆漆器業、銅鐵錫器業、煙草業、油鹽糖雜貨業、醬菜業、燈籠業、竹器業、柴炭業、皮貨業、麻行、豬行、果品業;再到面向奢侈品市場的金銀珠寶玉器業、衣服鞋帽手巾業、書畫文化用品業、窯器瓷器業、南貨業、洋貨業、樂器店、扇子鋪、花木業;進而到服務商貿活動的錢莊典當業、酒肆飲食業、醫藥業、船行、茶室、澡堂、客棧,各種行當中都產生了在全國享有盛名的字號。

清 王翚 康熙南巡圖卷第七卷/無錫至蘇州(局部) 加拿大阿爾伯塔大學博物館藏

在府城商貿加工與市鎮手工業的共同滋養下,嘉慶年間,蘇州府城人口達到百萬,整個蘇州府人口將近600萬,直到上世紀90年代,蘇州市常住人口規模才再次達到這一體量。

裁撤滿城與總兵:

一座剝離軍事功能的省城

有清一代,蘇州為江蘇省城,是江寧巡撫及后來的江蘇巡撫衙門駐地,江蘇按察使司與布政使司也在此駐節,這是自唐以后這座城市政治地位的一個高峰。然而,清代的蘇州城在城市建設上卻是一個完全的工商業城市,既沒有形成集中連片的衙署區,也沒有對交通具有強管制的軍事區。這種城市功能的轉變并非自然形成,而是清王朝人為剝離維護的結果,其中又以裁撤蘇州滿城和蘇州總兵對城市布局的影響最為深遠。

清初,為防御鄭氏政權的進攻,蘇淞兩地是駐兵的重要節點,僅蘇州府城即駐有江寧巡撫標下2000余人、蘇州總兵標下1600余人,周圍蘇松常鎮四府境內的23960名綠營兵也全部歸巡撫節制。戰事緊急之時,還會臨時性進駐八旗軍。

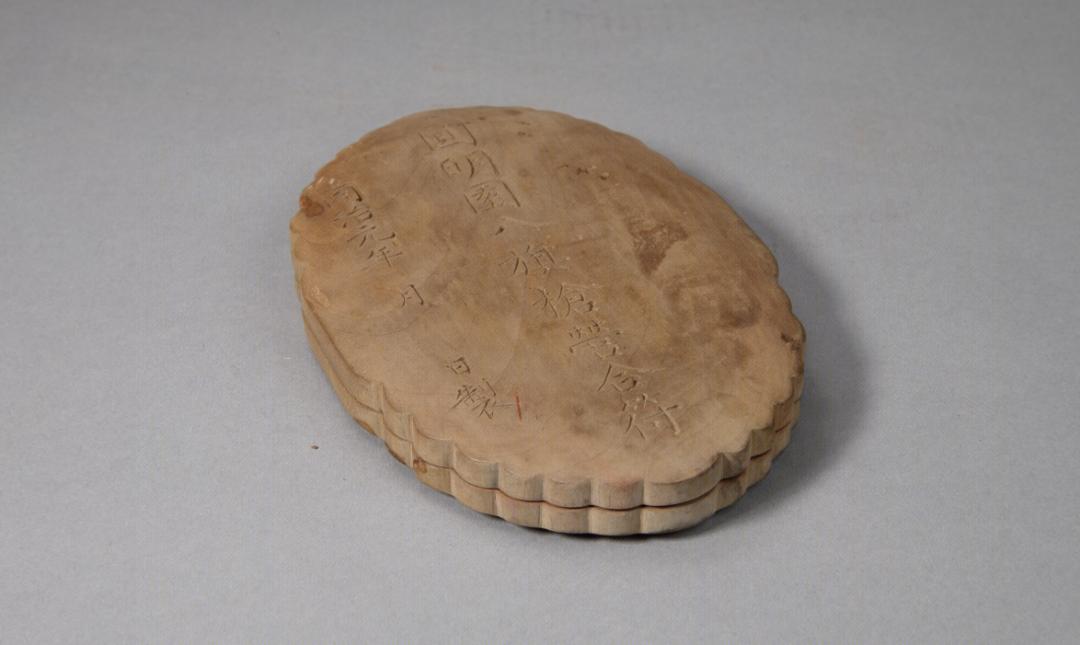

清同治元年 木“圓明園八旗槍營”合符 故宮博物院藏

順治十四年,蘇州總兵裁撤,隸屬于府一級的兵營為之一空。順治十六年,鄭成功北伐,包圍江寧。順治十八年,寧海將軍祖永烈率領漢軍旗下官兵、軍工匠役和家屬共三萬七千余人進駐蘇州,是為蘇州八旗駐防。雍正朝以前,駐防旗軍并不另筑新城,而是會在駐地劃定區域,遷移駐地百姓,在城內形成封閉獨立的駐防軍營,也即“滿城”。依此成例,祖永烈也同樣圈定了蘇州滿城范圍:即婁門直至桃花塢寶城橋的大半個北城,唯獨繞開了后板廠一帶,因其地業主是于祖家有舊恩的前明兵備道李灌溪。而蘇州將軍府的選址,正是“勝甲吳下”的拙政園。

康熙元年,鄭氏政權內訌,再無力進攻長江沿線。清廷評估蘇州“地非巖疆,奸無竊發”,其面臨的重大軍事威脅已經解除,蘇州駐防旗軍遂在康熙三年撤防北歸,蘇州北城軍事管制和交通管制解除,這才有了日后閶門、齊門等北城商業區形成的可能性。而江南一帶仍保留了駐防旗軍的江寧、京口和杭州,日后滿城的規模將達到城區的五分之一至三分之一,在控制城區明御道等交通干線和運河主航道等主要水系的同時,還將在郊區設立旗地、炮場、馬場、碼頭、船廠、水營,以維持后勤供應、防御體系和軍事訓練。此外,駐節于三城的非八旗系統的官衙也將向滿城靠攏,在城內形成集中連片的衙署區。而三城的城鄉發展,也就勢必要為軍政功能讓路,無法如蘇州府一般由工商業占盡交通之便,甚至行政功能還要反過來遷就工商業,向跨縣的手工業區派遣協調機構了。

拙政園 圖源:攝圖網

一省省城之中的軍政功能羸弱至此,當然是一種非常狀態,倚仗的是清朝中央的刻意維持。康熙后期,兩江總督邵穆布上書請求恢復蘇州總兵,并在蘇州設立京口水師營的軍港,被康熙帝以“勞民”為由拒絕;乾隆初年,蘇州府城駐軍只剩巡撫標下500人,不但在全國省城里獨樹一幟,還遠低于江南其他主要府城,但清廷仍然以“松江有提標,崇、狼有鎮標,又有城守、太湖兩營聲勢聯絡,撫標即此五百余名,不患其寡”為由,叫停了蘇州增兵。蘇州府城就在長期的和平發展中,成為了清帝國腹心一座不聞兵戈,但見繁花流彩的風流富貴之城。直至太平天國占領蘇州之后,太平軍才將蘇州城各城門及附屬的三關六碼頭再度要塞化,桃花塢一帶也出現了集中連片的王府區,這座省城才終于看上去像一座省城了。

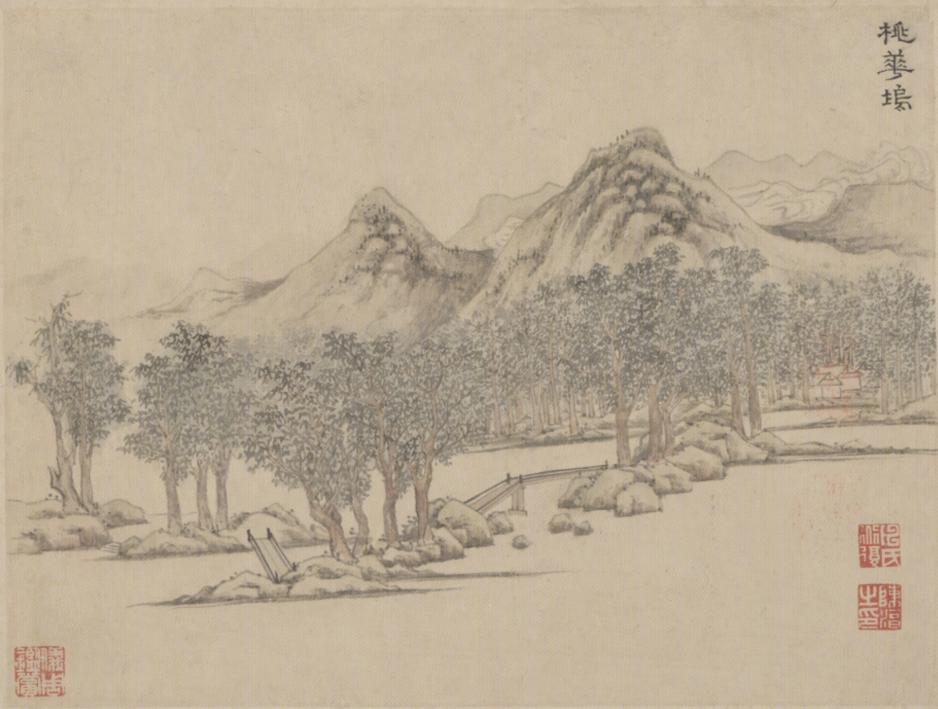

明人西山勝景合璧冊-陳淳桃花塢圖頁 故宮博物院藏

清末,大運河與蘇州城的命運再度共振,原本的帝國腹心成為前線。咸豐五年,黃河大潰北流,大運河淤塞,南北商道遭受重創。咸豐二年至咸豐五年,太平軍四破漢口;咸豐七年,英法聯軍占領廣州;咸豐十年,太平軍攻陷蘇州,英法聯軍攻陷京師;之后的四年之中,西北大亂,清朝東西向的遠途貿易也遭遇沉重打擊。待清政府重新收回蘇州之時,湘軍在蘇州城設立的32處厘卡已經將本土產品在江蘇省內的流通成本推高到了洋貨的四倍,蘇州府以手工業為基礎的商貿走向衰落。

光緒三十二年,在清政府已經完全喪失抵抗經濟侵略的能力后,由英國主導的滬寧鐵路俢進了蘇州,兩年后,鐵路全線通車。這條錚錚大道在蘇州以西的路段,與大運河走向基本平行,穿過了錫常一帶沿大運河形成的人口密集區,而在蘇州境內的路段,非但完全不與運河重合,還與蘇城當時的近代工業區南轅北轍。潮流浩蕩,屬于火輪與機車,長江與鐵路的時代到來了,古城鐘聲回響,與汽笛的余音漸行漸遠。

直至九十年后,沿著長江、鐵路和公路,這座城市又誕生出了“張家港精神”、“昆山之路”和“園區經驗”。當庇護她的運河已經無力為這座城市托底之后,這座城市卻奇跡般地再度復興,成為這個國家工業與貿易領域無法忽視的重鎮。兩千五百年世事變換,兩千五百年槳聲波影,這世上沒有永恒的運河,但可以有比運河更加長久的風范與韌性。這種風范與韌性也許是至虛幻的,縹緲到一夕之間便可散盡;但也能是至堅實的,雖千回百轉,千磨萬擊亦不能挫其鋒鍔。

參考文獻:

[1] 徐曉光,劉家佑.清代漕運法律制度研究[J].山東社會科學,2022(02):186-192.DOI:10.14112/j.cnki.37-1053/c.2022.02.011.

[2] 張星.貨幣本質、載體和鑄幣權芻議——基于宋元明貨幣變革的歷史比較[J].金融發展評論,2021(01):70-84.DOI:10.19895/j.cnki.fdr.2021.01.002.

[3] 吳琦,何晨.清代漕糧的“民折官辦”——兼論清代政策變通的特點[J].中國社會經濟史研究,2018(01):11-26.DOI:10.13469/j.cnki.zgshjjsyj.2018.01.002.

[4] 王剛. 清代前中期江南軍事駐防研究(1645-1853)[D].南京大學,2014.

[5] 田雨. 明代白糧賦役研究[D].東北師范大學,2014.

[6] 王剛,夏維中.清中前期江寧八旗駐防新探——以檔案史料為中心[J].江蘇社會科學,2014(01):251-260.DOI:10.13858/j.cnki.cn32-1312/c.2014.01.008.

[7] 吳琦.清代漕運行程中重大問題:漕限、江程、土宜[J].華中師范大學學報(人文社會科學版),2013,52(05):117-124.

[8] 葉美蘭,張可輝.清代漕運興廢與江蘇運河城鎮經濟的發展[J].南京社會科學,2012(09):137-143.DOI:10.15937/j.cnki.issn1001-8263.2012.09.001.

[9] 吳琦.國家事務與地方社會秩序——以清代漕糧征運為基點的考察[J].中國社會經濟史研究,2012(02):37-44.DOI:10.13469/j.cnki.zgshjjsyj.2012.02.008.

[10] 余清良. 明代鈔關制度研究(1429-1644)[D].廈門大學,2008.

[11] 朱強. 京杭大運河江南段工業遺產廊道構建[D].北京大學,2007.

[12] 廖聲豐. 清代常關與區域經濟[D].上海師范大學,2006.

[13] 尚春霞. 清代賦稅法律制度研究(1644年——1840年)[D].中國政法大學,2006.

[14] 張海英.明清江南商路的經濟內涵[J].浙江學刊,2005(01):100-109.DOI:10.16235/j.cnki.33-1005/c.2005.01.015.

[15] 王秀麗. 元代東南地區商業研究[D].暨南大學,2002.

[16] 陳國燦.略論南宋時期江南市鎮的社會形態[J].學術月刊,2001(02):65-72+59.DOI:10.19862/j.cnki.xsyk.2001.02.010.

[17] 陳峰.清代漕運運輸者的私貨運銷活動[J].西北大學學報(哲學社會科學版),1997(04):31-34.

[18] 范金民.明清江南重賦問題述論[J].中國經濟史研究,1996(03):110-125.

[19] 陳峰.清代漕運水手的結幫活動及其對社會的危害[J].社會科學戰線,1996(02):140-145.

[20] 繆明楊.宋代鑄幣政策及其實效初探[J].中國錢幣,1993(01):24-28.DOI:10.13850/j.cnki.chinum.1993.01.006.

[21] 張照東.清代漕運與南北物資交流[J].清史研究,1992(03):67-73.

[22] 張照東.清代大運河的經濟價值與環境制約[J].東岳論叢,1992(02):86-89.

聲明:本館原創文章轉載,須經館方授權。公益原創文章插圖,圖片版權歸屬于收藏地或創作人。

統籌:吳文化博物館

技術支持:蘇州多棱鏡網絡科技

原標題:《千帆逐浪銀潮來——輝煌燦爛的“第一商都”蘇州》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司