- +1

從城市到鄉野,我們的公共藝術介入能否避免“游樂園模式”?|新批評

都市更新并不是由精品時尚店鋪、咖啡店、酒吧餐飲和奢侈品牌商店的多少決定的,未來的街區能否真正成為一個充滿活力、公正合理的空間,如何持續用我們的文化敘事來建構城市的精神與品格,如何深耕于我們文化的土壤而使之長久且良性發展,這才是我們要思索的議題。

當下,我們需要怎樣的公共藝術?

— 文化觀察 —

從城市到鄉野,

公共藝術的幾種衍生態

文 / 林霖

如今,對公共藝術的觀念早已不是將一座雕塑擺放到公共空間里那么單純;今天的公共空間朝向復合型發展,對公共藝術的定義也必然是基于復合型業態結構之上的要求。比如,從去年開始,上海提出“美術新空間”的概念,并于今年5月正式掛牌了15家“美術新空間”——“美術新空間”比起傳統美術館、博物館機構的定位更親民,因為主打“無墻”以及社會美育的概念;也區別于傳統的美術館、博物館、展覽館、畫廊等展示空間,“美術新空間”指在室內或戶外的特定空間內,經常性向社會公開陳列展示視覺藝術作品的非營利性場所,包括但不限于商業綜合體內、辦公樓宇內、產業園區內、已改造的老廠房內、眾創空間內、機場候機樓內、旅游景區內、游船內、郵輪內的展覽空間。

▲15家“美術新空間”中的地鐵美術新空間、今潮8弄

諸如“美術新空間”這類公共空間其實一般都是發生在大城市,是大城市特有的藝術業態。而在廣袤的鄉村,則多表現為主題性策展的“大地藝術節”模式,藝術品多以“外來者”身份介入。所以兩者分別有“藝術介入街區改造/城市更新”和“藝術介入鄉村”兩種議題,雖兩者皆早已不是新鮮議題,但因在發展過程中逐漸冒出許多的問題,引發爭議與思考。

01

于城市而言,在新千年以來持續至今的城市更新進程中,有很多老房子、老街區被拆遷或者整修,原區域重新對外開放后雖然是“嶄新”的面貌,但我們往往會覺得有點“割裂”——既沒有對往昔在地文化的記憶,也看不到未來將走向何方,有的只是永恒的“現在”——膨脹的消費主義所營造的一個個游樂園式的景觀。景觀不關心在哪里,景觀只關心資本本身。

但我們的公共藝術項目也好,城市更新也好,街區和老洋房改造也好,歸根結底并非硬件的搭建,而在于講述我們文化的故事,講述城市的記憶,這便是文明基業的意義。當然,對歷史文化資源的深耕與活化轉譯從來都不容易,文化事業本就是“百年樹人”,更何況從現實層面來說也是需要有足夠的資金去扶持。然而僅靠資金驅動也是不夠的,我們見過榮宅、張園這類的改造案例,因國際奢飾品牌的贊助而讓老房子、老里弄們得以有機會煥然一新,據說修繕與改建也是遵循了高難度老建筑改造的規范。但“如舊”的外表和璀璨奢華的內飾反差極大,尤其是品牌LOGO醒目地懸掛于建筑主立面,總令人覺得隔閡。

▲ 倫敦國王十字區舊工業改造項目曾引發當地居民關于城市更新“士紳化”討論

改造后的老式里弄或許就搖身一變而成為“游樂園”化的新街區,高端餐飲、精品咖啡、時尚品牌紛紛入駐,社交網絡也源源不斷炮制著光鮮明亮的打卡元素;而那些原生社區的活力、在地文化的根基則被抹去。這一場場潤物細無聲又摧枯拉朽的都市更新早在近二十年就在西方社會上演過——這一進程被稱為“士紳化”(gentrification)——那是在新自由主義裹挾下的都市更新,更注重資本需求和財富擴張勝過居民的福利。因為我們都知道,都市更新并不是由精品時尚店鋪、咖啡店、酒吧餐飲和奢侈品牌商店的多少決定的,未來的街區能否真正成為一個充滿活力、公正合理的空間,如何持續用我們的文化敘事來建構城市的精神與品格,如何深耕于我們文化的土壤而使之長久且良性發展,這才是我們要思索的議題。從這個意義來說,筆者認為藝術介入社區是一種積極的推動作用。它們如同一個個細胞,構筑了城市的肌理和血脈。

這或許啟引我們一個思考:當下,我們需要怎樣的公共藝術?

雖然這不是一個有標準答案的設問,但是有一點是明確的:我們需要的是開放式的公共空間,是共生的人地關系;而不是游樂園式封閉空間(而后者往往打著藝術更新街區之名)。而在近期余德耀美術館入駐蟠龍古鎮的案例中,我們看到了這樣的舉措所帶來的積極的、可持續發展的意義。

02

今年,是余德耀美術館(YUZM)成立的第十年,啟動轉型,離開了西岸藝術家而選擇入駐青浦的蟠龍古鎮。看起來,美術館的實體場館面積比之西岸館大幅縮水,但是卻將美術館的功能延伸至更廣闊的公共空間領域,從白盒子走到戶外,積極發揮美術館的主觀能動性,不失為一個令人驚喜的轉型。接替父親余德耀先生事業的余至柔女士帶領團隊進入了美術館事業的2.0時代,并啟動第二階段的戰略規劃——“流動的美術館(Yuz Flow)”,逐步將其整體布局從“白盒子”模式轉為“衛星網絡”,讓藝術深入社區,走向公眾,創造藝術機構與社區生活的新聯動。余至柔曾在采訪中表示,她和團隊打造的美術館希望能主動走進老百姓的社區,和他們互相認識,看看會不會有新的聯動產生。另一方面,她也坦言要適應年輕人的生活方式,在思考以怎樣的方式,讓年輕人覺得在美術館看藝術展可以是一件很普通的事情。美術館也嘗試了很多方法,如今在古鎮里的一棟老建筑“雪竹軒”也被改造用作展廳,免費對公眾開放,據悉,每日參觀人數可達2000人次,遠超參觀美術館的人數。那么,這種“流動”就成功了。

此外,“流動的美術館”也是一種推廣美術館的藏品的方式,透過這一概念,不僅僅是藝術聯動社區,從專業運營的角度來說,余德耀美術館也能夠和東南亞的藝術機構產生聯系,把本土藝術家的作品推廣流動出去,也有對方的好的作品和藝術家流動進來。

余德耀美術館與蟠龍古鎮的聯動合作不禁讓人聯想到大地藝術節的運營模式。因蟠龍古鎮的歷史可追溯至隋代仁壽年間,這里水網密布,交通發達,曾是布匹和稻米的集散地,歷史上幾經戰亂,日漸衰落。如今經過多年改造,以蟠龍天地之名重新喚醒古鎮。而中國的大地藝術節團隊迄今選擇落地的兩處鄉村:景德鎮浮梁和佛山南海,也都是有著悠久人文底蘊的村莊,大地藝術節團隊選擇這兩處村莊也是為了讓更多人知道有這樣的歷史悠久、頗有文化底蘊和人文習俗的村子;而此二處可能很多人先前并不知道,但會因為有大地藝術節前去打卡、參觀,而后了解到這個村子有那么多的故事。那么,對當地村民的聆聽、看見、學習、共生,這才是公共藝術應有的良性生態。

03

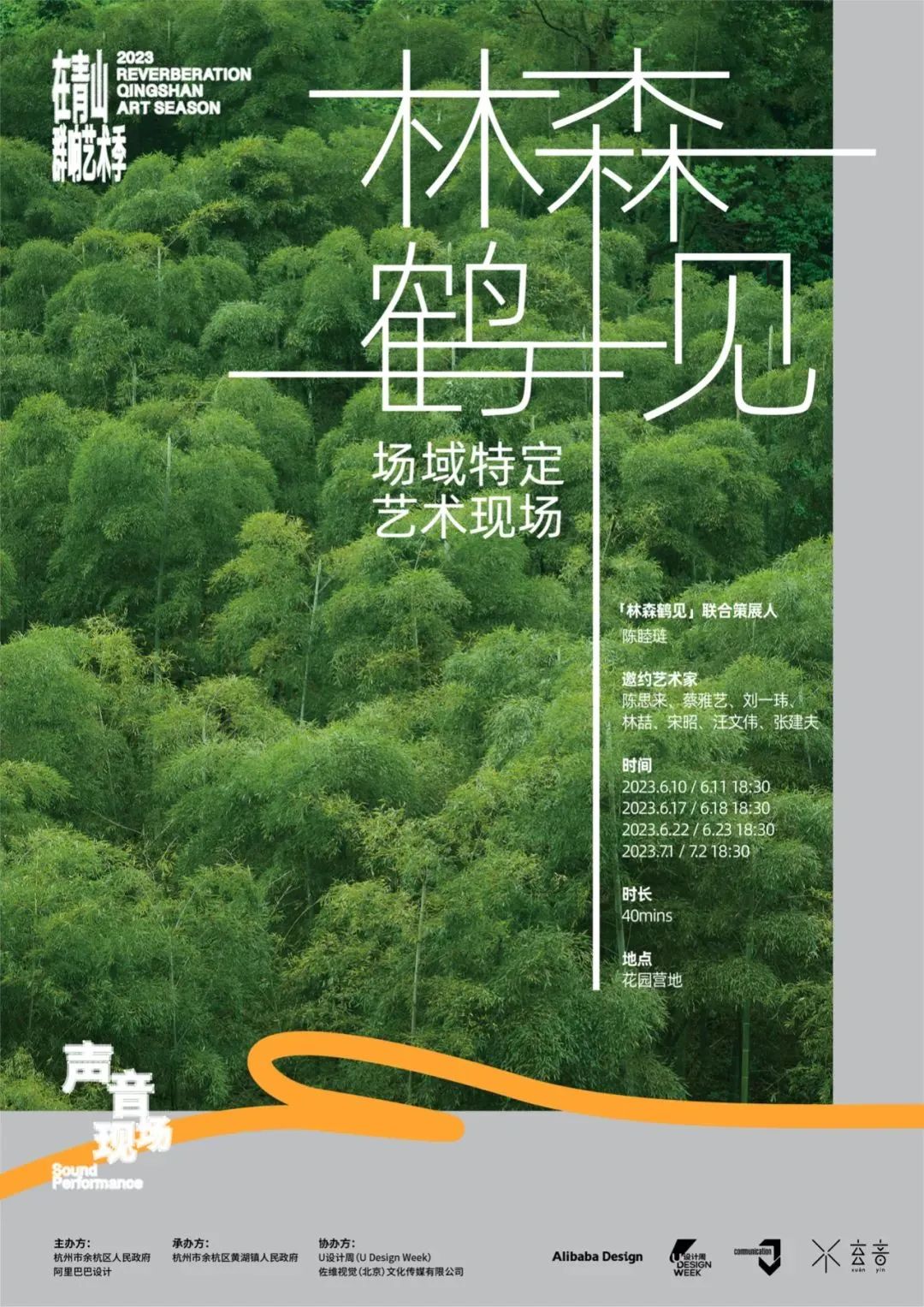

相比之下,我們也見過熱土之下的急功近利的模式,如引發爭議的碧山社項目,被質疑以情懷之名實為精英主義牟利的爭議(詳見哈佛大學社會學博士周韻《誰的鄉村,誰的共同體?——品味,區隔與碧山計劃》一文);還有杭州青山村的“在青山群響藝術季”項目也招致長期跟蹤項目的業內人士撰文批評直言“介入者們的尷尬”;阿那亞藝術社區已是成功案例,但也屬于房地產屬地內特地打造的“景觀”,并不具備“流動性”……如此種種,藝術鄉建曾經描繪的壯志凌云的藍圖,因現實的種種骨感,很多處于尷尬而無以為繼或背離初心的境地。

▲ 在青山群響藝術季

不過,藝術在很多時候確實是詩意和浪漫化的比擬,是一種精神的輸出。我們必須承認也必須捍衛這一點。但現今很多時候,藝術成為一種修辭,以及,愈來愈尷尬的地位在于提出問題——而不是解決問題。比如,我關心的是,這樣的一個當代藝術展設在當地,當地居民反饋如何?對當地的生態及經濟是否有實質性推動?這番追問看起來似乎太過某種正確,但是——別忘了,是這場展覽的定位和策展基調首先拔高到一個人類歷史發展和生存的問題。

在迄今的人類歷史都是被從鄉村到城市的運動所定義,所以鄉村并不是作為一種抽象的情懷而存在,也不應是“落后”“淘汰”的代名詞。世界文明史,一大半屬于農耕文明,中國的農耕文明更源遠流長。曾經,伴隨著城市化進程的發展,鄉鎮人口借著教育和工作大量移向城市,并由此帶來了大量民宅空置、留守兒童缺乏關懷、當地人口老齡化嚴重(農村成了老人村)等問題;不僅如此,還曾經因年輕人的外流,大量農田耕地隨之閑置,今日中國也早已不是昔日農耕時代;鄉村的原始風景必然也是逐漸被新的景觀取代。在此種狀況下,黨的十九大之后,鄉村振興成為建設美麗中國、表達文化自信、展現大國魅力的重要途徑,并已在“十三五”期間取得卓著效果。基于此,鄉村振興、藝術介入鄉村都是順勢而為。藝術展覽介入鄉村帶動了旅游業以及與之相關產業鏈的發展,對當地經濟的發展、文化形象的提升、文化品牌的塑造具有促進作用,對村民來說也是一個能培養“文化自信”的好途徑。

但是,通過藝術展覽振興鄉村只能是一種可行的方向,在當下還不具有普遍性。因為在偌大的中國,鄉村、古鎮并不是一個想象的共同體,而是若干個在文化結構、生活方式、地理生態上具有差異性的個體。同樣的,這種模式也不應成為一種噱頭,也不是為了立竿見影的某種“政績”,而是一種積極主動解決一定社會問題的態度和實踐,并將我們所面臨的時代問題納入關注和研究的視野,并非就藝術談藝術。

▲ 馬巖松《螢》、郭達麟《蟲洞》

南海大地藝術節

我覺得可以在此引用一段德國學者鮑里斯·格羅伊斯在《藝術力》中《旅游復制時代的城市》章節中提到的觀點:“城市將自己呈現為烏托邦與敵托邦(dystopia)的混合,而毋庸置疑,現代主義珍視并為之歡呼雀躍的正是城市敵托邦的側面——頹廢、危險以及無法消釋的詭異氛圍。如此曇花一現卻又永恒的都市景觀經常成為文學和電影的表現對象……不過,烏托邦沖動和對理想城市的尋求在現代已經變得越來越微弱,并逐漸被對旅游業的著迷所取代。……借助于將城市外空間重新置入全球化空間的拓撲之中,全球化和流動性從根本上對城市的烏托邦特點提出了質疑。在對全球化世界的反思中,麥克盧漢曾創造了‘地球村’(global village),而不是全球城市這個詞,這不是偶然。對游客和移民來說,城市矗立于其中的鄉間再次成為關鍵問題。”在當代全球一體化的時代,鄉村或城市本身都在經歷著變化以及一定程度上的換位思考。

▲ 阿那亞戲劇節、海浪電影周 / 官方圖

行文至此,有一個邏輯關系我們還未突出:即,我們談論大地藝術節和市郊的鄉村、園區改造和發展,最終是為了讓我們的城市和公共空間得以更為良性地發展,因為很多實行的經驗可以回饋于城市,避免城市建設因開放成熟而可能劃入的經驗主義窠臼。這一點在全球一體化的當下,一些矛盾和尖銳的沖突其實很明顯,比如很多時候為了地區發展和經濟開發,一些曾經的公共空間被作為“交換”的砝碼而失去了公共性,成為一個可以獲利發展的空間,于是,一個個公共空間成為了商場、購物中心……這就是為什么我們今天會覺得大城市越來越千篇一律的原因所在。當然我們也不能一律蓋帽將之歸咎消費主義惹的禍,這個問題背后牽涉的因素很多也很復雜,并非本文篇幅所能詳述,在此按下不表。相比大城市的同質化,市郊、鄉村倒是保留較好的地方文化、風俗和生活習慣,很多地方也在努力在保留自身文化的同時開發旅游經濟、打造文創產業,這還是可以有很多的探索和發展的空間。

我們再次回到本文的開頭:我們需要怎樣的公共藝術?不是單獨一件雕塑,不是一場眾星捧月的項目,而是能激活當地的傳統文化,又能讓當代人說出當下的故事、發出必要的聲音。而無論是發生在城市還是鄉村,公共藝術的確有多種不同的業態結構,還是應具體問題具體分析,調動盡可能多的主觀能動性去拓展屬于當代中國氣象的公共藝術形態。

原標題:《從城市到鄉野,我們的公共藝術介入能否避免“游樂園模式”?|新批評》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司