- +1

托賓用禁忌愛(ài)欲和藝術(shù)的聯(lián)系暗示了托馬斯·曼創(chuàng)作的源泉

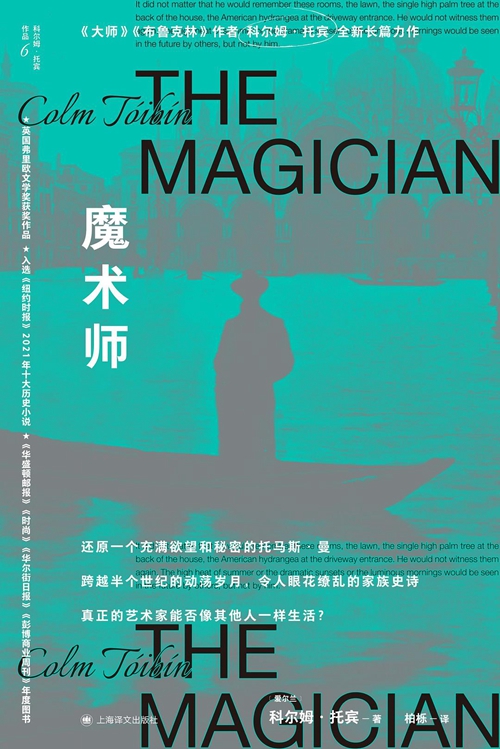

閱讀科爾姆·托賓的新作《魔術(shù)師》(2021)之時(shí),我常常想到小說(shuō)主角托馬斯·曼早年的兩部自傳性作品:1903年的中篇小說(shuō)《托尼奧·克勒格爾》和1903年開始構(gòu)思、1909年問(wèn)世的長(zhǎng)篇小說(shuō)《陛下》。前者是28歲的青年托馬斯·曼對(duì)自己藝術(shù)家生涯的反思,里面有整整一章是關(guān)于藝術(shù)和生活對(duì)立的思辨性論述,完全可以被視作一篇理論性散文;后者則是一個(gè)有譬喻色彩的“童話”,在《托尼奧·克勒格爾》中,曼就用藝術(shù)家和國(guó)君進(jìn)行類比:藝術(shù)家生來(lái)具有超凡的認(rèn)知,從精神境界上高于大眾,國(guó)君則具有高高在上的身份地位,兩類人都不可能徹底放棄天生的高貴,盡情享受蒙昧平凡的人生。所以,如果說(shuō)《托尼奧·克勒格爾》是曼對(duì)精神/生活對(duì)立進(jìn)行的思想論述,《陛下》則將這些反思用童話故事的形式重新講了一遍。

不同于大量書寫托馬斯·曼的學(xué)術(shù)性傳記,小說(shuō)《魔術(shù)師》娓娓敘述曼的一生,兩者敘述內(nèi)容之間的巨大差異類似《托尼奧·克勒格爾》和《陛下》間的互補(bǔ)。托賓幾乎完全放棄了對(duì)托馬斯·曼80年漫長(zhǎng)人生中思想發(fā)展之路的回溯,甚至舍棄了大量歷史背景鋪墊,幾乎把鏡頭貼在作家一人身上,仿佛一切的答案都只存在于人物的靈魂之中,命運(yùn)會(huì)讓曼走進(jìn)屬于自己的故事中。作為一部人物傳記性質(zhì)的長(zhǎng)篇小說(shuō),這是一個(gè)相當(dāng)冒險(xiǎn)的做法。即便現(xiàn)實(shí)中的托馬斯·曼大量閱讀,不斷吸收各種哲學(xué)、歷史和美學(xué)理論,其作品的思想底蘊(yùn)豐富且深邃,托賓還是會(huì)省去一般讀者不感興趣的理論性論述,將其轉(zhuǎn)化為故事情節(jié),以及“托馬斯·曼”這一小說(shuō)人物的主觀感受。他不會(huì)如學(xué)者一樣,穿過(guò)重巒疊嶂般的文學(xué)史和思想史文獻(xiàn),小心翼翼地接近生于19世紀(jì)的托馬斯·曼,而似乎憑借某種同類的直覺(jué),直接點(diǎn)出那些在幽暗之中主導(dǎo)曼人生和創(chuàng)作的隱晦細(xì)節(jié):死亡賦予父親軀體的莊嚴(yán)和陌生、初戀阿爾明·馬滕斯的微笑和拒絕、海因里希和卡提亞這兩個(gè)“異類”同伴洞察的目光……顯然,閱讀過(guò)數(shù)本托馬斯·曼傳記和研究性專著后,托賓無(wú)意再?gòu)睦碚摻嵌戎貥?gòu)托馬斯·曼的人生。他“要讓生活,而不是某種生活理論,統(tǒng)攝他的書”——這是小說(shuō)中的曼對(duì)《魔山》的構(gòu)思,盡管實(shí)際上,《魔山》恰好是一本由各種理念和思潮交織而成的思想實(shí)驗(yàn)。托賓不打算在小說(shuō)中重現(xiàn)一個(gè)過(guò)分真實(shí)、背負(fù)著19至20世紀(jì)厚重歷史的德國(guó)作家,而要?jiǎng)?chuàng)作一位他“私人的”托馬斯·曼,透過(guò)后者的眼睛,書寫自己眼中的世界。在這個(gè)意義上,《魔術(shù)師》仿佛托賓以某種觀念(Idee)為核心創(chuàng)作出來(lái)的精致譬喻。而這個(gè)觀念正是作為“魔術(shù)師”的托馬斯·曼。

“魔術(shù)師”是家人對(duì)托馬斯·曼的昵稱,頗有幾分一本正經(jīng)的揶揄之意。在托賓的《魔術(shù)師》之前,還有數(shù)部托馬斯·曼及曼家族傳記作品以此為題(如彼得·德·門德爾松德的《魔術(shù)師》和瑪麗安娜·克呂爾德的《在魔術(shù)師的網(wǎng)中》)。在托賓的書里,“魔術(shù)師”這個(gè)昵稱第一次出現(xiàn),是在“一戰(zhàn)”時(shí)期。1914至1918年間,托馬斯·曼出于對(duì)德國(guó)文化的同情,以及證明自我的意愿,創(chuàng)作了不少支持戰(zhàn)爭(zhēng)、批判西方民主共和制度的散文,但隨著他的政治觀點(diǎn)慢慢動(dòng)搖,他逐漸對(duì)這些創(chuàng)作不再滿意。在這段自我懷疑的時(shí)間里,有次他哄騙年幼的孩子,稱自己具有驅(qū)鬼的強(qiáng)大力量,讓子女欽佩不已。戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后,他放棄了自己戰(zhàn)時(shí)的政治立場(chǎng),轉(zhuǎn)而支持魏瑪共和國(guó),創(chuàng)作了《魔山》、“約瑟夫”四部曲等呼喚民主和人性的不朽名作,名滿天下。再后來(lái),“魔術(shù)師”這個(gè)昵稱在成年的孩子們口中,多了幾分戲謔嘲諷的意味:文壇君主托馬斯·曼總能夠讓自己從復(fù)雜的社會(huì)性事務(wù)中抽身出來(lái),把一切瑣碎庸俗之事丟給妻子和子女,獨(dú)自回到不許他人涉足的書房。用他那架著名的望遠(yuǎn)鏡從自家窗戶里觀察樓下的人,借用他人的形象和經(jīng)歷,書寫自己的故事,在別人為進(jìn)入一部不朽之作倍感榮幸之時(shí),冷酷地告訴他們,這寫的是我,只關(guān)于我自己。托賓寫道,這位偉大的作家得到了全世界的欣賞和贊譽(yù),但他的孩子們不感激他,無(wú)法分享他的榮耀。尤其克勞斯在戛納輕生后,“魔術(shù)師兩三天后要做講座”,即便同樣身在歐洲,也沒(méi)去參加長(zhǎng)子葬禮,讓其余的子女寒心不已。

卡提婭·曼與托馬斯·曼,1930,柏林

這是一個(gè)和人性、生活隔閡的人文主義大師,一個(gè)呼喚博愛(ài),卻不能熱忱對(duì)待身邊人的孤獨(dú)者——《魔術(shù)師》一書頁(yè)頁(yè)都指向這一折磨托馬斯·曼一生的秘密:如他花了大半生構(gòu)思的長(zhǎng)篇小說(shuō)《大騙子克魯爾的自白》標(biāo)題所述,“魔術(shù)師”就是技藝高超的騙子,擅長(zhǎng)無(wú)中生有,騙取他人的感情。“一戰(zhàn)”期間這些甚至不能讓曼自己滿意的政治性創(chuàng)作,只是“魔術(shù)師”一生中最失敗的幾次表演。托賓把“魔術(shù)師”線索埋在曼人生的最初。少年托馬斯·曼慣于扮演一個(gè)優(yōu)秀的呂貝克市民、未來(lái)的正派商人,騙取父親和旁人的贊賞,同時(shí)自知是個(gè)“謊言師、欺詐者,不能被信任”,因?yàn)檫@種自知之明而內(nèi)心不安。他的藝術(shù)同樣如騙術(shù)般“道德敗壞”。托賓設(shè)置了一個(gè)曖昧的情節(jié):14歲的托馬斯·曼一邊注視哥哥和母親演奏音樂(lè),一邊欣賞哥哥漂亮的身體,感覺(jué)被同樣即將成為藝術(shù)家的哥哥海因里希看穿。在小說(shuō)中,這個(gè)經(jīng)歷讓托馬斯·曼把藝術(shù)和墮落——“不正常”的愛(ài)欲聯(lián)系在一起:“事實(shí)上,他將表現(xiàn)出墮落。墮落是他拉小提琴時(shí)發(fā)出的每一個(gè)音符,是他讀書時(shí)念過(guò)的每一個(gè)字。”

無(wú)法滿足甚至無(wú)法言說(shuō)的欲望是靈魂的饑渴,這種愛(ài)欲不同于豐饒守序的婚姻,近乎放縱的審美,冰冷寂寞,讓人在恐懼和孤獨(dú)中發(fā)現(xiàn)自己與眾不同。托賓用禁忌愛(ài)欲和藝術(shù)的聯(lián)系暗示,饑渴的匱乏即托馬斯·曼藝術(shù)的源泉。正如他的每一段愛(ài)情都不是生活之樹上結(jié)果的枝杈,而是一次次無(wú)果的“冒險(xiǎn)”,曼的創(chuàng)作也不是生活之河充盈后自然而然的迸發(fā),只是對(duì)靈魂匱乏的一種補(bǔ)償和辯解。托賓虛構(gòu)了一位滿足了曼對(duì)同性欲望的許納曼先生,用這個(gè)隱秘的小故事取代了托馬斯·曼閱讀叔本華輪回學(xué)說(shuō)后的理論性認(rèn)知:渴望的滿足只會(huì)帶來(lái)厭倦,直到新的渴望出現(xiàn);生活就是一個(gè)在渴望和厭倦之間往返的鐘擺,清醒的認(rèn)知者托馬斯·曼不愿卷進(jìn)這場(chǎng)盲目的永恒輪回,因此選擇斷念,停留在欲望滿足前的那一刻。他的小說(shuō)——包括直接表現(xiàn)同性戀情節(jié)的《威尼斯之死》——總會(huì)用優(yōu)雅華美的文字描述欲望的焦灼,但到了“確信此事將會(huì)發(fā)生之時(shí),貪欲涌動(dòng)的一刻”,魔術(shù)師一揮魔杖,一場(chǎng)即將降臨的海市蜃樓化為烏有,而這幻象之所以耀眼,“正因?yàn)橐磺卸疾粫?huì)發(fā)生”。

如果藝術(shù)源自對(duì)生活并不真誠(chéng)的仰慕,那它是否等同于對(duì)生活撒謊?從《托尼奧·克勒格爾》中的大段論述可以看出,這個(gè)問(wèn)題長(zhǎng)久地折磨著托馬斯·曼。確實(shí),直到《浮士德博士》和《大騙子克魯爾的自白》,曼仍然在探索藝術(shù)超越表象和游戲的范疇、成為一種認(rèn)知的可能性,為這個(gè)折磨他市民良心的問(wèn)題尋找答案。

科爾姆·托賓

托賓也注意到曼心靈中的這份撕裂感:即便打扮成市民,過(guò)著市民的平凡生活,源自欲望的藝術(shù)還是讓曼的異類特質(zhì)顯露無(wú)余,這是對(duì)生活的誘惑和損害,理應(yīng)被舉報(bào),近乎疾病,近乎犯罪,甚至近乎死亡,令曼這樣懸浮于生活和精神之間的人無(wú)法自拔。尤其是脫離了物質(zhì)媒介的音樂(lè)藝術(shù)。音樂(lè)對(duì)托馬斯·曼的意義毋庸贅述,這種“上升、變化的、令人震撼的”藝術(shù)格律規(guī)整,超越凡俗,只有死亡才有這樣嚴(yán)格的線條和形式,欣賞音樂(lè)相當(dāng)于在永恒的形而上世界體驗(yàn)短暫的安眠;另一方面,這個(gè)秩序的形而上世界之下暗藏著無(wú)數(shù)混沌的情感,即音樂(lè)創(chuàng)作者的靈魂泥沼。這個(gè)野蠻的世界被掩飾在工整的韻律之下,向聽者的情感和靈魂直接發(fā)出召喚,威脅著要?dú)谋获Z化的理性。音樂(lè)包容著莊嚴(yán)有序的形式和野蠻渾噩的情感,兩者時(shí)刻彼此抗衡,仿佛現(xiàn)實(shí)世界中理想主義和蒙昧主義間的沖撞。難怪托馬斯·曼把音樂(lè)稱為最能代表德國(guó)的藝術(shù)。

從“一戰(zhàn)”爆發(fā)開始,托馬斯·曼一直在思考德國(guó)文化和民族性。仿佛為了給自己不安的靈魂尋找庇護(hù),曼選擇依附德意志文化,把可疑的自我隱藏在族群之中。即便作為書寫德意志心靈史詩(shī)的偉大作家,托馬斯·曼仍然是個(gè)制造幻象的魔術(shù)師。他從德國(guó)的語(yǔ)言中體驗(yàn)文化的凝聚力,在德國(guó)“不安定的、非理性的、充滿內(nèi)在斗爭(zhēng)的”精神中體會(huì)到某種親切的認(rèn)同感,為那千百萬(wàn)沉默地和他說(shuō)著同一種語(yǔ)言的人立言,為這些蘊(yùn)藉在音樂(lè)和詩(shī)歌中的珍寶辯護(hù)。可實(shí)際上呢,當(dāng)他和妻子衣冠楚楚地走進(jìn)慕尼黑歌劇院欣賞瓦格納音樂(lè),真正的德國(guó)大眾正候在歌劇院門口仰望著他,無(wú)數(shù)陰郁的欲望正在向一場(chǎng)毀天滅地的爆發(fā)匯集;當(dāng)他在五十年代再度踏上德國(guó)的土地,期待與“有著纖敏的靈魂和高雅的社會(huì)肌理的慕尼黑”重逢,面對(duì)的卻是“巴伐利亞鄉(xiāng)村的粗俗”,文明秩序被打散后剩下的赤裸現(xiàn)實(shí)。“德國(guó)文化的代表”托馬斯·曼并不真正理解自己代表的德國(guó)。即便他可以在大洋彼岸的美國(guó),用自己心中攜帶的德國(guó)文化重建“德國(guó)”——一個(gè)優(yōu)雅深邃、屬于歌德、尼采和叔本華的文化德國(guó),這樣的文化想象卻只能滿足美國(guó)讀者對(duì)“好德國(guó)”的期待,得不到飽受戰(zhàn)火摧殘的故鄉(xiāng)同伴的認(rèn)可,甚至無(wú)法在同樣流亡國(guó)外的大多數(shù)文化界同行那里找到共鳴。這個(gè)包容內(nèi)在矛盾的德國(guó)兼具浪漫派對(duì)死亡的莊嚴(yán)傾慕,和原始的野蠻愚昧,與其說(shuō)是對(duì)同時(shí)代納粹德國(guó)的精準(zhǔn)剖析,不如說(shuō)是托馬斯·曼把自己心靈中精神和生活的對(duì)立提升到民族層面。說(shuō)到底,托馬斯·曼是一個(gè)19世紀(jì)之子,沉浸在叔本華唯意志論哲學(xué)的汪洋中,把萬(wàn)物視作自我的投射,“等待世界自己走到他身邊來(lái)”。

在托賓的小說(shuō)里,“魔術(shù)”指的是藝術(shù)家投射自我的藝術(shù)創(chuàng)作,與現(xiàn)實(shí)生活隔閡。如果以此為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn),幾乎所有現(xiàn)代藝術(shù)都屬于魔術(shù)。將內(nèi)心的匱乏投射進(jìn)創(chuàng)作的托馬斯·曼只是魔術(shù)師中最典型的一位,卻對(duì)托賓有著更加微妙的意義。托賓曾說(shuō),除了《大師》的主角亨利·詹姆斯之外,托馬斯·曼是他最想寫進(jìn)小說(shuō)的作家,或者用《魔術(shù)師》中的話說(shuō),是那個(gè)讓自己不再孤獨(dú)的人,“那個(gè)他要對(duì)之講出秘密的人”。科爾姆·托賓作為同性戀者成長(zhǎng)在20世紀(jì)六七十年代的天主教愛(ài)爾蘭,移居美國(guó)后不斷書寫故鄉(xiāng),被壓抑的愛(ài)欲和與文化土壤失聯(lián)的經(jīng)歷,讓他在“魔術(shù)師”身上看到自己的影子。在《紐約客》的一次訪談中,他說(shuō),如果身處七十年代,又是個(gè)同性戀者,“你并不會(huì)生活在恐懼的氣氛中,而是生活在一種沉默的氣氛中。我們所有人都學(xué)會(huì)了生活在自己的小隔間里”;甚至托馬斯·曼在小說(shuō)中用其他異類形式影射自身同性戀傾向的加密寫作方法,也讓托賓感到似曾相識(shí):他發(fā)現(xiàn),即便在當(dāng)今社會(huì),經(jīng)歷了同性戀去罪化、逐漸被世界接受的漫長(zhǎng)過(guò)程,人們?nèi)匀弧坝谩醿骸≦ueer)來(lái)描述一切偏離社會(huì)規(guī)范的行為”——為這些異類靈魂蓋上章印的,終究是他們壓抑的欲望。

于是,托賓讓他筆下暮年的托馬斯·曼在魏瑪和駐守東德的蘇聯(lián)將軍共同朗誦了一首歌德的詩(shī)歌,來(lái)自不同文化的靈魂在藝術(shù)中產(chǎn)生共鳴,歌德的魏瑪再度作為德國(guó)文化之都熠熠生輝。然而一頁(yè)之后,托賓把這全書最動(dòng)人的一幕揭露為又一個(gè)藝術(shù)制造的美好幻影:曾是納粹集中營(yíng)的布痕瓦爾德距離魏瑪咫尺之遙,如今是這位蘇聯(lián)將軍關(guān)押囚犯的監(jiān)獄,“沒(méi)有一首關(guān)于愛(ài)情、自然、人類的詩(shī)能把這地方從詛咒中解救出來(lái)”。藝術(shù)家——“魔術(shù)師”們創(chuàng)作虛幻的美,無(wú)力阻擋現(xiàn)實(shí)的洪流,只能給人間帶來(lái)短暫的奇觀,引發(fā)一陣歡呼喝彩。那么,藝術(shù)是否只是泡影和虛空,并無(wú)意義?

不。仿佛為了回應(yīng)自己對(duì)“魔術(shù)師”的最后一次拆臺(tái),仿佛給自己的故事留下一些光亮,也仿佛用另一個(gè)具有譬喻色彩的小故事代替曼或敘述者的反思,托賓在小說(shuō)最后幾頁(yè),借托馬斯·曼母親之口講述了布克斯特胡德和巴赫的相遇。哪怕只是瞬間的奇觀,美是那個(gè)驅(qū)動(dòng)人在困頓中不斷前行,讓人眼中有光的秘密。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司