- +1

第一批古代名碑名刻文物名錄公開,共1658通(方)

澎湃新聞獲悉,國家文物局7月14日發布通知,公開《第一批古代名碑名刻文物名錄》,名錄包含碑刻、摩崖石刻等1658通(方)重要文物,刻成年代從戰國至清,全國31個省、自治區、直轄市均有分布,保管、收藏在323處文物保護單位和221家文物收藏單位。

據介紹,此次發布的名錄全面展現了我國古代碑刻刻成年代、類型形制和分布區域情況,記錄了我國古代多民族交流融合的歷史,是中華民族多元一體格局的生動例證。相關文物還展現了我國古代文字、書法、文學的演變,反映古代經濟社會、科學技術發展的重要成果。

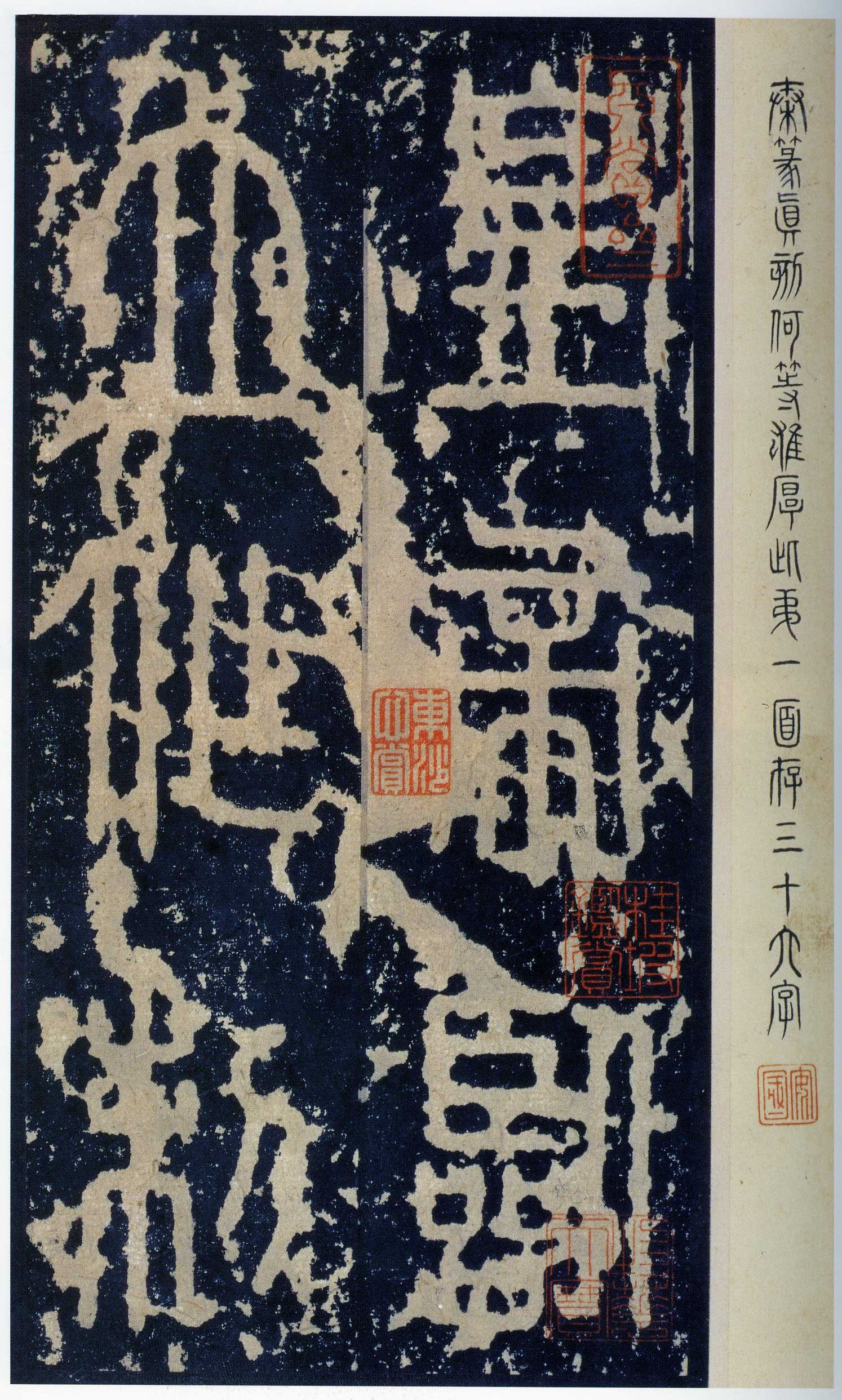

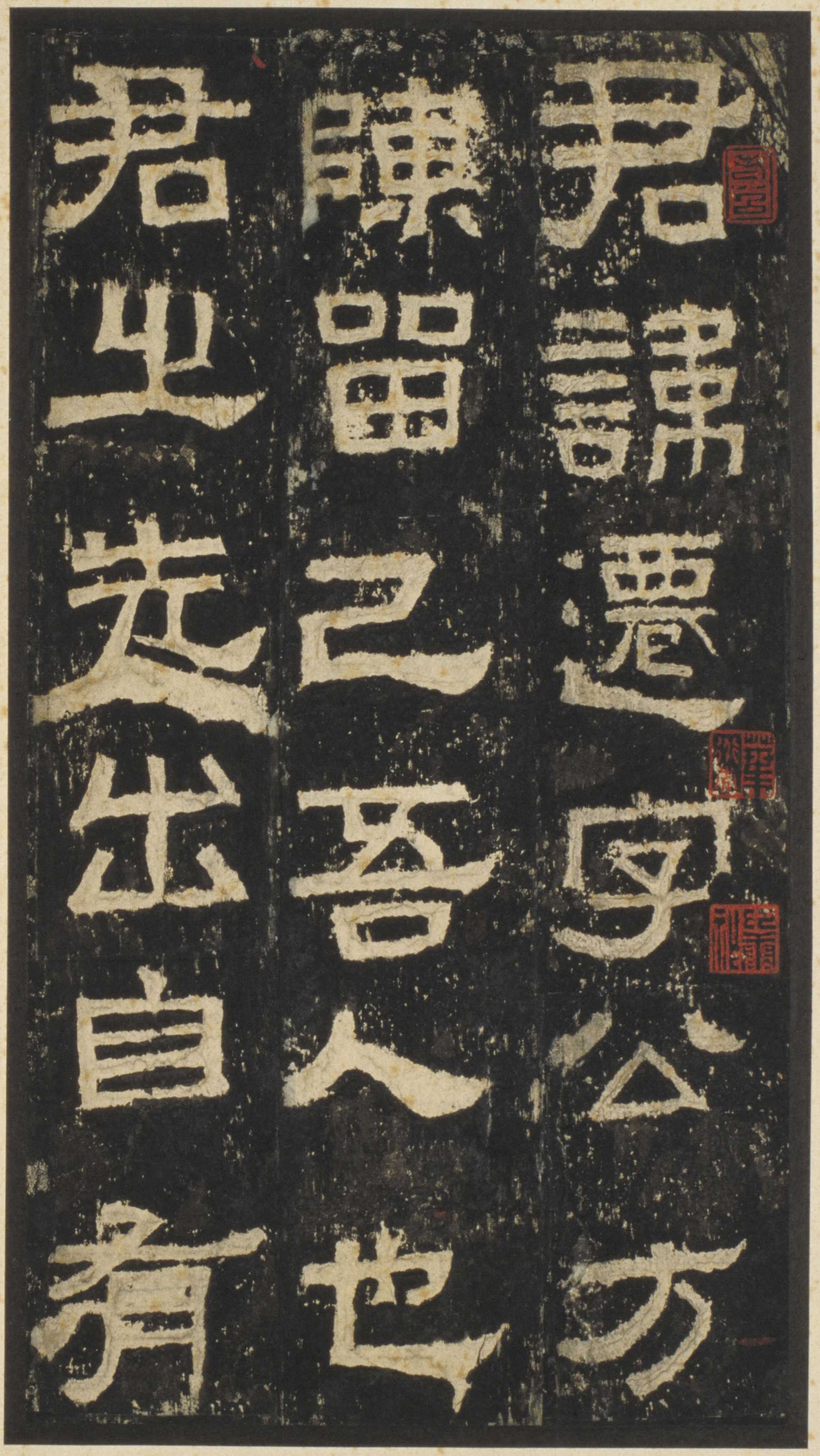

秦代泰山刻石 拓本

國家文物局有關負責人表示,考慮到巨大的資源數量,古代名碑名刻文物名錄采取分批次公布的方式,此次公布的名錄以刻成年代在1911年以前的古代碑刻石刻文物作為遴選對象。下一步,國家文物局將制定出臺加強古代碑刻石刻文物保護管理的政策措施,實施一批古代碑刻石刻文物本體保護和闡釋展示項目,全面提升古代碑刻石刻文物保護利用水平。我國古代碑刻石刻文物數量巨大、種類繁多,是獨特的歷史文化載體。古代碑刻石刻文物集書法、繪畫、雕刻等多種藝術形式于一身,記錄了中華民族、中華文明發展歷程中政治、經濟、社會、文化、天文、地理、風物等多維度、豐富的歷史信息。古代碑刻石刻文物包括碑、碣、墓志、摩崖、造像、刻經等主要類型。

《名錄》收錄的文物數量大、內容豐富。該負責人介紹,此次入選《名錄》的各歷史時期名碑名刻情況如下:

先秦時期,碑刻石刻多是利用天然石塊或山巖刻成的,通常不對石塊或山巖進行加工,或僅進行簡單打制、找平。《名錄》收錄了先秦石刻11通,其中刻成年代最早的是戰國石鼓。

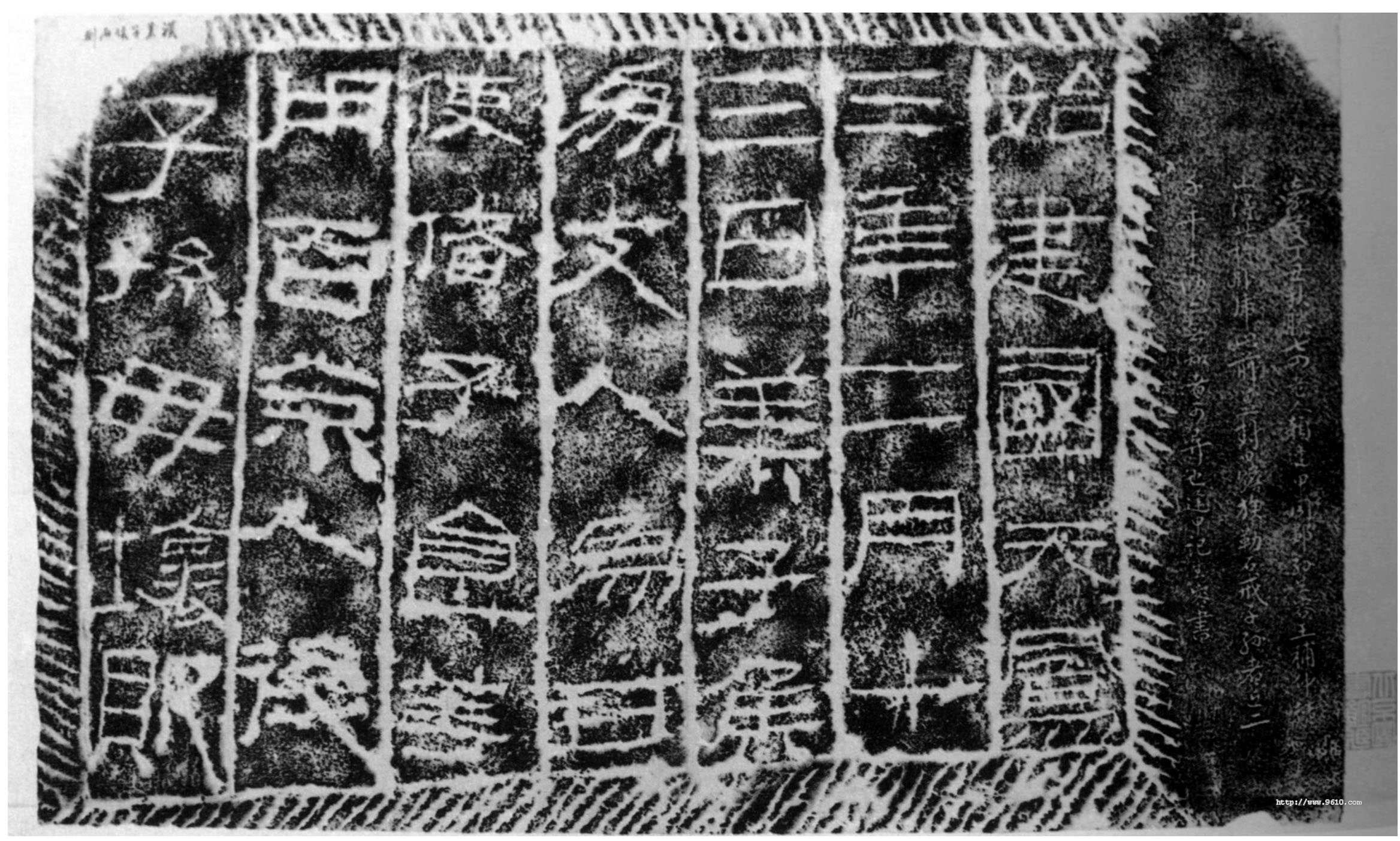

秦、西漢時期,碑刻石刻在種類、內容、形式上有所豐富,但留存至今的碑刻石刻文物較少。《名錄》收錄了二世瑯琊刻石等秦代碑刻石刻3通,居巢劉君墓頂鎮石題字、西漢五鳳刻石、西漢麃孝禹碑等西漢碑刻石刻17通。

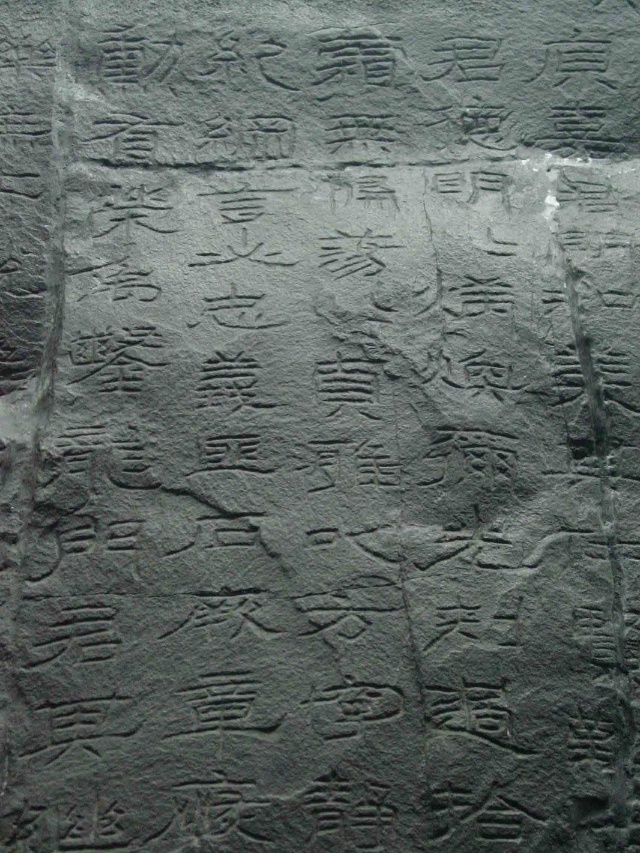

漢代石門頌原石

西漢書法摩崖拓片

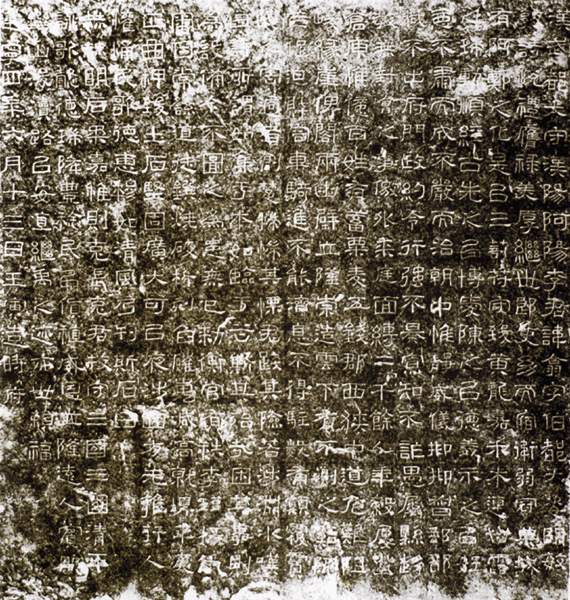

東漢時期,碑刻石刻大量出現,碑刻石刻類型、形制逐漸清晰,主要類型有碑、碣、摩崖、石闕、石經,分布范圍較廣。《名錄》收錄了楊叔恭殘碑、東漢永興乙瑛碑、熹平石經、東漢中平二年曹全碑等125通。

萊子侯刻石拓本

漢代張遷碑拓本局部

魏晉南北朝時期,刻經類碑刻石刻大量出現,新出現墓志等類型,分布范圍更加廣泛。《名錄》收錄了曹真殘碑刻石、好太王碑、爨寶子碑、義慈惠石柱、龍門石窟的“龍門二十品”造像題記等299通。

爨寶子碑拓本局部

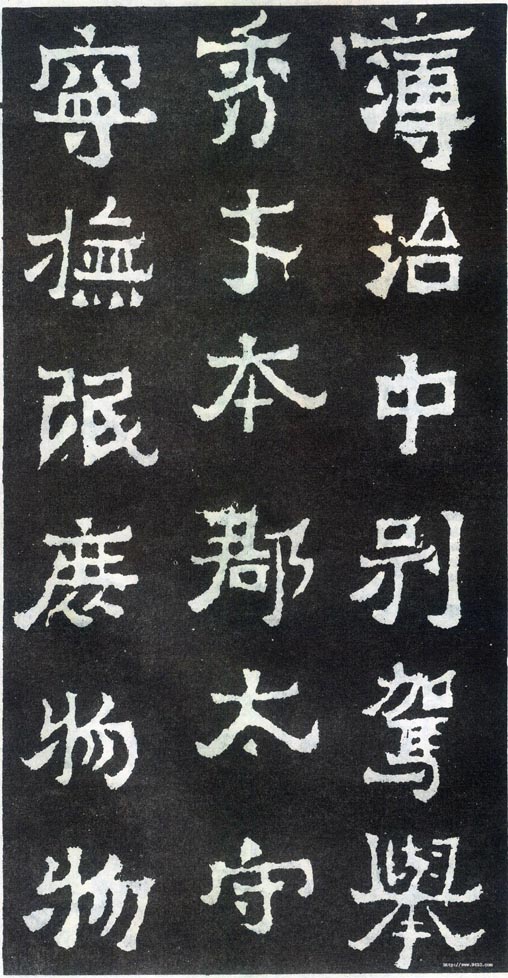

隋唐時期,碑刻石刻形制更加豐富,制作手法成熟,碑、墓志、摩崖、刻經、塔銘、經幢等類型廣泛分布。《名錄》收錄了隋刻妙法蓮華經序品第一、龍藏寺碑、唐紀泰山銘摩崖石刻、南詔德化碑、唐蕃會盟碑、大唐天竺使出銘、大唐三藏圣教序碑等437通。

五代宋遼金元時期,碑刻石刻基本保留了唐代形制,使用范圍更廣泛,文字內容更豐富。《名錄》收錄了大觀圣作之碑、貞義女碑、蘇軾書觀自在陀羅尼經文、《萬安橋記》碑、南宋司馬伋等祈風石刻、大宋新修會圣宮銘碑、重修護國寺感應塔碑、大元敕藏御服之碑等450通。

明清時期,以反映古代政治、軍事、社會發展及文化交流的碑刻石刻最具代表性。《名錄》收錄了明嘉靖十四年黃河圖說碑、清乾隆御制《喇嘛說》碑、御制平定青海告成太學碑、平定朔漠告成太學碑、御制平定金川告成太學碑、土爾扈特全部歸順記、施瑯“師泉井記”、清駐藏大臣巡邊記事碑、平定準噶爾勒銘碑等316通。

平定準噶爾勒銘碑 天山網 圖

據悉,《名錄》全面展現了我國古代碑刻刻成年代、類型形制和分布區域情況;記錄了我國古代多民族交流融合的歷史;記錄了統一的多民族國家發展歷程中的眾多重大歷史事件和重要歷史人物;《名錄》中宋及宋以前碑刻共1148通,反映了我國古代文字、書法發展歷程、演變規律以及主要書體、書風、技法、流派,是古代文字、書法和文學發展史的重要資料;《名錄》中的部分碑刻記錄了我國古代生產力發展、生產技術進步和科學發明創造的一些重要成果;《名錄》部分碑刻石刻上使用了阿拉伯文、拉丁文、梵文、波斯文、婆羅米文、巴列維文、敘利亞文等文字,生動呈現了中外文明交流歷史。

公布《第一批古代名碑名刻文物名錄》,是加強碑刻文物保護利用的重要舉措。國家文物局表示,下一步將制定出臺加強古代碑刻石刻文物保護管理的政策措施,實施一批古代碑刻石刻文物本體保護和闡釋展示項目,全面提升古代碑刻石刻文物保護利用水平。

陜西褒城褒斜道南端石門隧道 仿古棧道

專訪|國家文物局有關負責人

問:國家文物局近期印發了《第一批古代名碑名刻文物名錄》。請您簡要介紹一下《名錄》出臺的背景。

答:《名錄》所稱古代碑刻石刻文物,是指在各種石材上雕刻銘文,具有歷史、藝術、科學等價值的古代物質遺存。我國古代碑刻石刻文物數量巨大、種類繁多,是獨特的歷史文化載體。古代碑刻石刻文物集書法、繪畫、雕刻等多種藝術形式于一身,記錄了中華民族、中華文明發展歷程中政治、經濟、社會、文化、天文、地理、風物等多維度、豐富的歷史信息。古代碑刻石刻文物包括碑、碣、墓志、摩崖、造像、刻經等主要類型。

黨和國家高度重視古代碑刻石刻文物保護工作。1961年,國務院將西安碑林、義慈惠石柱、嘉祥武氏墓群石刻、褒斜道石門及其摩崖石刻、爨龍顏碑、爨寶子碑、段氏與三十七部會盟碑、重修護國寺感應塔碑等古代碑刻石刻文物公布為第一批全國重點文物保護單位。第一至八批全國重點文物保護單位中,專門以碑刻石刻類文物為保護對象的共136處,近千件(套)館藏碑刻石刻可移動文物被評定為一級文物。大量古代碑刻石刻文物是全國重點文物保護單位的附屬文物,如曲阜孔廟及孔府的兩千余通兩漢至明清碑刻,龍門石窟的“龍門二十品”造像題記,大昭寺寺前的唐蕃會盟碑等。

國家文物局在第一至三次全國文物普查、第一次全國可移動文物普查,以及長城、黃河、長江、石窟寺文物資源專項調查中,均將古代碑刻石刻文物納入調查范圍;陸續出臺《拓印古代石刻的暫行規定》《文物復制暫行管理辦法》《文物復制拓印管理辦法》,發布《石質文物病害分類與圖示》《石質文物保護修復檔案記錄規范》《石質文物保護工程勘察規范》,設立“磚石質文物保護國家文物局重點科研基地”;指導各地實施了一批古代碑刻石刻文物本體保護、展示陳列、環境整治、監測預警以及保護性設施建設項目。部分省(自治區、直轄市)文物行政部門組織開展了域內古代碑刻石刻文物調查、研究、保護與展示工作,取得了一系列工作進展。

近期,為貫徹落實習近平總書記的重要指示批示精神,全面夯實古代碑刻石刻文物保護管理工作基礎,國家文物局部署開展了古代碑刻石刻文物資源摸排和名錄建立工作。考慮到巨大的資源數量,古代名碑名刻文物名錄采取分批次公布的方式,國家文物局此次公布的《名錄》,以刻成年代在1911年以前的古代碑刻石刻文物作為遴選對象,遴選范圍主要包括以下三方面:一是全國重點文物保護單位的文物本體或其附屬文物,二是全國重點文物保護單位保管的代表性古代碑刻石刻文物,三是國有博物館收藏的館藏一級文物。

問:國家文物局為出臺《名錄》開展了大量工作,請介紹一下《名錄》的組織實施、遴選過程和主要標準情況。

答:《名錄》建立工作由國家文物局組織開展,各省(自治區、直轄市)文物行政部門負責組織地方各級文物行政部門、全國重點文物保護單位保護機構和國有文物收藏單位負責初選推薦。中國文化遺產研究院作為《名錄》建立工作的專業支撐單位。遴選原則是以古代碑刻石刻文物所具有的歷史、藝術、科學等價值為主要遴選依據,兼顧古代碑刻石刻文物在類型、內容、形制上的代表性和稀缺性,以及文物本體保存現狀。

遴選標準主要包括6個方面,其一是碑刻石刻文物的撰文者、書丹者為著名書法家或代表性歷史人物,見于史料記載并具有廣泛影響;其二是碑刻石刻文物的文字內容作為重要史料,具有歷史、藝術史等方面的重要研究價值;其三是碑刻石刻文物的形制、紋飾雕刻等具有典型特征,是考古學研究的重要對象;其四是碑刻石刻文物在民族融合、疆域變遷等方面具有重要的歷史證據價值;其五是碑刻石刻文物具有突出的地理標識作用;其六是碑刻石刻文物字體反映古代文字演變發展,或具有重要的版本研究價值。

按照國家文物局的工作部署,各省(自治區、直轄市)共上報古代名碑名刻文物推薦項目近5600通。中國文化遺產研究院組建工作專班,對推薦項目進行審核。國家文物局多次組織專題會議,充分聽取了考古、歷史、文物、古文字、古文獻、書法等領域專家學者和各地文物行政部門、文博機構的意見,反復討論修訂,經局黨組審定,正式印發《名錄》。

浙江的唐代石刻

問:《名錄》收錄的文物數量大、內容豐富,請介紹一下《名錄》的基本情況。

答:此次《名錄》包含的1658通古代碑刻、摩崖石刻等,刻成年代從戰國至清,分布在31個省、自治區、直轄市,涉及文物保護單位323處,國有文物收藏單位221家。此次入選《名錄》的各歷史時期名碑名刻情況如下:

先秦時期,碑刻石刻多是利用天然石塊或山巖刻成的,通常不對石塊或山巖進行加工,或僅進行簡單打制、找平。《名錄》收錄了先秦石刻11通,其中刻成年代最早的是戰國石鼓。

秦、西漢時期,碑刻石刻在種類、內容、形式上有所豐富,但留存至今的碑刻石刻文物較少。《名錄》收錄了二世瑯琊刻石等秦代碑刻石刻3通,居巢劉君墓頂鎮石題字、西漢五鳳刻石、西漢麃孝禹碑等西漢碑刻石刻17通。

東漢時期,碑刻石刻大量出現,碑刻石刻類型、形制逐漸清晰,主要類型有碑、碣、摩崖、石闕、石經,分布范圍較廣。《名錄》收錄了楊叔恭殘碑、東漢永興乙瑛碑、熹平石經、東漢中平二年曹全碑等125通。

魏晉南北朝時期,刻經類碑刻石刻大量出現,新出現墓志等類型,分布范圍更加廣泛。《名錄》收錄了曹真殘碑刻石、好太王碑、爨寶子碑、義慈惠石柱、龍門石窟的“龍門二十品”造像題記等299通。

隋唐時期,碑刻石刻形制更加豐富,制作手法成熟,碑、墓志、摩崖、刻經、塔銘、經幢等類型廣泛分布。《名錄》收錄了隋刻妙法蓮華經序品第一、龍藏寺碑、唐紀泰山銘摩崖石刻、南詔德化碑、唐蕃會盟碑、大唐天竺使出銘、大唐三藏圣教序碑等437通。

五代宋遼金元時期,碑刻石刻基本保留了唐代形制,使用范圍更廣泛,文字內容更豐富。《名錄》收錄了大觀圣作之碑、貞義女碑、蘇軾書觀自在陀羅尼經文、《萬安橋記》碑、南宋司馬伋等祈風石刻、大宋新修會圣宮銘碑、重修護國寺感應塔碑、大元敕藏御服之碑等450通。

明清時期,以反映古代政治、軍事、社會發展及文化交流的碑刻石刻最具代表性。《名錄》收錄了明嘉靖十四年黃河圖說碑、清乾隆御制《喇嘛說》碑、御制平定青海告成太學碑、平定朔漠告成太學碑、御制平定金川告成太學碑、土爾扈特全部歸順記、施瑯“師泉井記”、清駐藏大臣巡邊記事碑、平定準噶爾勒銘碑等316通。

問:請問《名錄》主要有哪些特點?

答:《名錄》主要有以下六方面特點。

特點一:呈現了古代碑刻石刻文物的總體面貌。

《名錄》全面展現了我國古代碑刻刻成年代、類型形制和分布區域情況。在年代方面,《名錄》全面覆蓋了戰國、秦、西漢、東漢、三國、西晉、東晉、南北朝、隋、唐、五代十國、宋、遼、西夏、金、元、明、清等18個主要歷史時期。在類型方面,《名錄》全面覆蓋了碑、碣、墓志、摩崖石刻,以及刻經、石鼓、石經幢、石闕、石塔、畫像石、造像石等主要類型。在分布方面,《名錄》全面覆蓋了我國31個省(自治區、直轄市),以陜西、山東、河南、北京等省(市)數量為多。

特點二:是中華民族多元一體格局的生動例證。

《名錄》記錄了我國古代多民族交流融合的歷史。《名錄》碑刻文字涉及了漢文、藏文、蒙文、滿文、維吾爾文、吐蕃文、西夏文、八思巴文、回鶻文、契丹文、女真文、苗文、察合臺文等13種。其中,“唐蕃會盟碑”記錄了蕃唐盟誓的緣由過程、盟約主旨和蕃唐友好關系,是漢藏民族團結的重要見證。“爨寶子碑”記錄了古代西南民族爨部首領“振威將軍”生平,是民族團結、社會和睦的見證。“土爾扈特全部歸順記”記錄了土爾扈特部義無反顧回到祖國的歷史,體現了中華民族的向心力凝聚力。

特點三:印證了統一的多民族國家的發展歷程。

《名錄》記錄了統一的多民族國家發展歷程中的眾多重大歷史事件和重要歷史人物。其中,“元亦都護高昌王世勛碑”為高昌回鶻的來源與發展提供了重要見證,“御制平定青海告成太學碑”“平定朔漠告成太學碑”“御制平定金川告成太學碑”“平定準噶爾勒銘碑”“清乾隆御制《喇嘛說》碑”“施瑯‘師泉井記’”“清駐藏大臣巡邊記事碑”“清額敏和卓造寺石碑”“中俄邊界清勘界碑(土字牌)”等則記述了我國各民族共同開拓守護疆域的歷史。

特點四:展現了古代文字、書法、文學的演變。

《名錄》中宋及宋以前碑刻共1148通,反映了我國古代文字、書法發展歷程、演變規律以及主要書體、書風、技法、流派,是古代文字、書法和文學發展史的重要資料。在書體方面,既有隸書、楷書、行書、草書,也有古籀等先秦文字,以及各朝代異體文字。在文體方面,既有贊、頌、志、銘,詔敕文牒,也有經典文獻、詩歌雜詠。其中代表性書法名碑名刻有“二世瑯琊刻石”“會稽刻石”“秦泰山刻石”“東漢永壽禮器碑”“東漢中平二年曹全碑”“熹平石經”“三國魏正始石經”“辟雍碑”“北齊隴東王感孝頌”“唐九成宮醴泉銘碑”“唐天寶十一年多寶塔感應碑”等。

特點五:反映了古代經濟社會、科學技術發展的重要成果。

《名錄》中的部分碑刻記錄了我國古代生產力發展、生產技術進步和科學發明創造的一些重要成果。其中,“白鶴梁題刻”反映了從唐代廣德元年(公元763年)至今1200余年間的長江水位變化情況,具有突出的水文價值。“重修通濟堰規暨跋語碑”記載了通濟堰歷史,是研究通濟堰歷史和地方水利史的珍貴史料。“清萬壽山昆明湖碑”記述了擴展昆明湖的目的和經過,是京杭大運河和北京城市規劃建設的重要見證。“御制重修惠濟祠碑”為明清之際黃運交匯提供了可靠資料。

特點六:記錄了中華文明同其他文明交流互鑒的歷史。

《名錄》部分碑刻石刻上使用了阿拉伯文、拉丁文、梵文、波斯文、婆羅米文、巴列維文、敘利亞文等文字,生動呈現了中外文明交流歷史。其中,“唐建中二年大秦景教流行中國碑”記載了貞觀九年(公元635年)一直到建中二年(公元781年)景教沿著絲綢之路在中國流傳、融合的過程。“大唐天竺使出銘”記錄了大唐敕使王玄策多次出使天竺的事跡。“‘波斯人贍思丁’墓志碑”等見證了阿拉伯人沿大運河在中國遷徙、生活的歷史,是中阿友好交往的歷史見證。

古代碑刻石刻文物是我國文物資源中特色鮮明、價值突出的重要類型,集中體現了中華文明突出的連續性、創新性、統一性、包容性、和平性。公布《第一批古代名碑名刻文物名錄》,是加強碑刻文物保護利用的重要舉措。下一步,國家文物局將按照“保護第一、加強管理、挖掘價值、有效利用、讓文物活起來”的新時代文物工作方針,制定出臺加強古代碑刻石刻文物保護管理的政策措施,實施一批古代碑刻石刻文物本體保護和闡釋展示項目,全面提升古代碑刻石刻文物保護利用水平。

(本文據國家文物局資訊及相關資料綜合整理)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司