- +1

“失與得” | 只要記憶還在

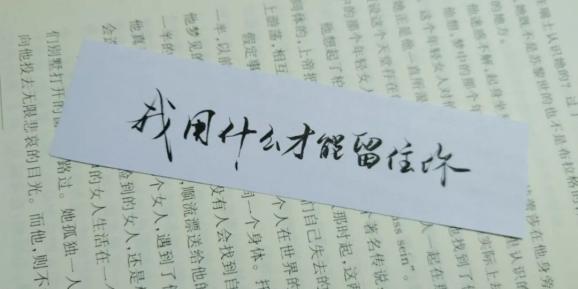

我用什么才能留住你

我給你蕭索的街道、絕望的落日、

荒郊的月亮。

我給你一個(gè)久久地望著孤月的人的悲哀。

——博爾赫斯《我用什么才能留住你》

回望已逝去的一個(gè)又一個(gè)時(shí)代,常常產(chǎn)生歷史好像總是在不斷重蹈覆轍的悲哀之情,一次又一次的失去,會(huì)令人生發(fā)出悲哀和無(wú)力之感,好像什么都無(wú)法留住。但從失去中我們一定能學(xué)到什么、得到什么,所以人們拿起筆來(lái),不停與時(shí)間賽跑,趕在下一次風(fēng)暴來(lái)臨之前書(shū)寫(xiě)過(guò)去,探尋所得之物,為今日,為過(guò)去,為后世。

“失與得”系列推送將與讀者共同回望在已經(jīng)逝去的時(shí)代里,人類(lèi)面對(duì)痛苦、破碎、失序、彷徨時(shí)所展現(xiàn)出的獨(dú)特生命力之美。

01 | 電影里的記憶如何不朽

2017年冬天,有一部講述親情與夢(mèng)想的電影風(fēng)靡全球,引得無(wú)數(shù)觀影者觸動(dòng)落淚,它就是迪士尼與皮克斯聯(lián)合出品的動(dòng)畫(huà)片《尋夢(mèng)環(huán)游記》。

12歲的墨西哥男孩米格執(zhí)意要追求音樂(lè)夢(mèng)想,在墨西哥傳統(tǒng)節(jié)日亡靈節(jié)當(dāng)天跟家人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí),大吵一架之后在亡靈之夜跑入了歌神的祭堂,不料在拿起歌神的吉他時(shí)偶然滑入了“亡靈世界”。在這里遇到了他的偶像德拉庫(kù)斯以及流浪漢埃克托等人而經(jīng)歷系列冒險(xiǎn),最終在親人的幫助下返回世間并幫助曾祖母記起自己的父親。

圖片來(lái)源 | 電影《尋夢(mèng)環(huán)游記》

供奉的遺像是牽引家人回家的通道,駐留的記憶是保持亡靈存續(xù)的神力,熱鬧的音樂(lè)是喚醒思念啟封的藥引。

《尋夢(mèng)環(huán)游記》里說(shuō),人有兩次死亡,第一次是他停止呼吸的時(shí)候,是生物學(xué)意義上的死亡;第二次是最后一個(gè)記得他的人把他忘記的時(shí)候,那時(shí)候才是真正的死亡,也就是電影中的“終極死亡”。

所以,死亡不是永別,遺忘才是。有人記得你,你心里也仍有牽掛,這便是活著的莫大幸福和意義。只要記憶還在,就不是真正的離去,就能感受到綿長(zhǎng)幸福的愛(ài)意。

圖片來(lái)源 | 電影《尋夢(mèng)環(huán)游記》

近日上映的國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)電影《長(zhǎng)安三萬(wàn)里》也有相似的情感表達(dá)。

《長(zhǎng)安三萬(wàn)里》以盛唐為背景,講述安史之亂后,整個(gè)長(zhǎng)安因戰(zhàn)爭(zhēng)而陷入混亂,身處局勢(shì)之中的高適回憶起自己與李白的過(guò)往。以詩(shī)為徑,遙望千年,回首長(zhǎng)安,與千年前的詩(shī)人同頻共振。

圖片來(lái)源 | 電影《長(zhǎng)安三萬(wàn)里》

在影片末尾,李白歷經(jīng)跌宕起伏的一生后吟唱出“輕舟已過(guò)萬(wàn)重山”,高適念了一輩子“長(zhǎng)安”,大敗匈奴后解甲歸田。他們說(shuō),“只要詩(shī)還在,黃鶴樓就在;只要詩(shī)還在,長(zhǎng)安就在。”

是啊,戰(zhàn)火過(guò)后,留存下來(lái)的詩(shī)歌喚醒了記憶,隨著被摧毀的黃鶴樓、長(zhǎng)安城一起逝去的意氣風(fēng)發(fā)少年時(shí),也會(huì)以另一種形式重建、歸來(lái)。

詩(shī)在,書(shū)在,長(zhǎng)安就在,只要我們一直書(shū)寫(xiě),一直銘記,一直流傳,文脈在,文化也就一直會(huì)存在。

【相關(guān)圖書(shū)】

長(zhǎng)安三萬(wàn)里系列圖書(shū)(套裝3冊(cè))

《長(zhǎng)安詩(shī)集》

《長(zhǎng)安三萬(wàn)里藝術(shù)設(shè)定集》

《長(zhǎng)安三萬(wàn)里藝術(shù)畫(huà)集》

追光動(dòng)畫(huà) 著

中信出版社 2023年7月

02 | 書(shū)籍里的記憶如何長(zhǎng)存

在記憶過(guò)載、渴望占有的時(shí)代,有人一反潮流,用消逝之物,探討失去對(duì)于生命的意義:存在和逝去的邊界,在于記憶。真正逝去的,是被遺忘的。因?yàn)橛浀茫曰钪?/p>

尤迪特·沙朗斯基所著《逝物錄》記錄了12件已在地球上永遠(yuǎn)消逝的事物:圖阿納基、里海虎、薩切蒂別墅、薩福的愛(ài)之詩(shī)、摩尼七經(jīng)、基瑙的月面學(xué)……這些逝物橫跨藝術(shù)、自然、建筑、宗教、文學(xué)、電影,貫穿古今。尤迪特·沙朗斯基通過(guò)文字與圖像的迷人編織,以細(xì)膩深入的探觸,生動(dòng)肆意的漫想,濃情婉麗的筆調(diào),建構(gòu)起虛實(shí)之間的詩(shī)意,讓人重新審視人類(lèi)文明的“失與得”。

12件逝物:圖阿納基、里海虎、居里克的獨(dú)角獸、薩切蒂別墅、藍(lán)衣男孩、薩福的愛(ài)之詩(shī)、馮·貝爾宮、摩尼七經(jīng)、格賴(lài)夫斯瓦爾德港、林中的百科全書(shū)、共和國(guó)宮、基瑙的月面學(xué)

在“云存儲(chǔ)”的時(shí)代,沙朗斯基仍然相信書(shū)籍是保留記憶最好的媒介,“正是文、圖、設(shè)計(jì)的徹底融合,使書(shū)體隔絕自成,它才有希望獨(dú)一無(wú)二地安排世界,甚或取而代之”。

一如所有書(shū)籍,《逝物錄》也想讓某些事物活下去,它想讓過(guò)往的前現(xiàn)、遺忘的還魂、喑啞的說(shuō)話(huà)、被錯(cuò)過(guò)的得到悼念。書(shū)寫(xiě)什么也不能挽回,卻讓一切都可能被體驗(yàn)。因此,這本書(shū)同等關(guān)心尋找和發(fā)現(xiàn)、失去和獲得,它讓人隱約感到,只要有記憶,在和不在的差別或許就不那么重要。

有讀者評(píng)論:閱讀這本書(shū)的過(guò)程,就如同在反思,在努力的去光陰的河床上尋找,發(fā)現(xiàn)那些我們?cè)@得又曾失去的,包括那些被我們親手丟進(jìn)光陰長(zhǎng)河的那些逝物的相關(guān)記憶。

畢竟,只要記憶還在,那在與不在的區(qū)別,可能就不這么大。

2020年初,在《逝物錄》上市中國(guó)前夕,原本計(jì)劃來(lái)到中國(guó)與中國(guó)讀者互動(dòng)的作者尤迪特·沙朗斯基在得知武漢因新冠疫情而封閉后,于3月22日從柏林給中國(guó)讀者寫(xiě)來(lái)一封信。

小時(shí)候,我總是夢(mèng)想,會(huì)在外公家被雪困住、與世隔絕,那樣就終于能吃光他們儲(chǔ)備的食物了。戰(zhàn)爭(zhēng)經(jīng)歷讓他們總是有備無(wú)患,只要能買(mǎi),就盡量囤貨,塞滿(mǎn)冰箱、地下室、陰涼露臺(tái)的空座位。到處都堆著罐頭。我尤其忘不了桃和杏。平時(shí)那都是節(jié)日才會(huì)有的東西。可惜,我們從未被雪困住,存貨也因此從未遭遇洗劫。這個(gè)冬天,我生活的柏林根本沒(méi)下過(guò)雪。冬天,似乎只在山中和童書(shū)里才有。

我讀到,武漢的空氣已經(jīng)好轉(zhuǎn),大概由于公共生活暫停、工作和工廠空置。或許,這也是收獲?雖然,人們?cè)谒廊ィ茈y再說(shuō)什么“收獲”。但這卻讓我們知道,事情轉(zhuǎn)瞬即變。一座火山,或恰是這樣一場(chǎng)疾病的爆發(fā),會(huì)讓我們想起,并非事事盡在掌握。我們是自然的一部分。即使我們常常想擺脫它的饋贈(zèng),以為能自謀天地。這種體驗(yàn),是包含著屈辱的屈從。或許,也是一次學(xué)習(xí)?

為何在某些東西一去不返之時(shí),我們才會(huì)感覺(jué)到,它對(duì)我們意味著什么?為何我什么都扔不掉?為何滅絕的物種、被毀的畫(huà)作和燒光的書(shū),比所有其他流傳下來(lái)的東西,更讓我著迷、更讓我向往?

這些問(wèn)題,喚醒我創(chuàng)建一份消逝名錄的愿望,一份已知曾在、但已成往昔者的目錄——不論它們是被蓄意損毀,還是在歷史進(jìn)程中灰飛煙滅。

因?yàn)椋耪摺鶒?ài)之人,或哪怕只是鑰匙鏈之類(lèi)的小物——均離開(kāi)了現(xiàn)實(shí),跨入神話(huà)的空間,從實(shí)存變?yōu)樘摶谩S谑牵v述開(kāi)始了,講所有那些故事和軼事,沒(méi)有它們,任何葬禮都無(wú)法忍受。那是一種嘗試,在講述中還魂逝者的本真。因?yàn)橹v述,在幫助。它是最好的悼念。我于是恍然大悟,失去的經(jīng)驗(yàn),是所有文明的開(kāi)始。

我堅(jiān)信,書(shū)是存護(hù)事物最好、最美的地方。我想寫(xiě)、我想設(shè)計(jì)這樣的書(shū)。一本純粹搜集的書(shū),使我牽掛的東西得以講述。一本悼唁和安慰的書(shū)。一本不僅關(guān)乎失、也關(guān)乎得的書(shū)。因?yàn)椋膶W(xué)什么都召不回,卻讓一切都能被體驗(yàn)。

致以愛(ài)的問(wèn)候

尤迪特

【相關(guān)圖書(shū)】

《逝物錄》

[德] 尤迪特·沙朗斯基 著

陳早 譯

中信·大方 2020年4月

原標(biāo)題:《“失與得” | 只要記憶還在》

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問(wèn)http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線(xiàn): 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司