- +1

為什么莫言、王安憶、畢飛宇都在讀米蘭·昆德拉?

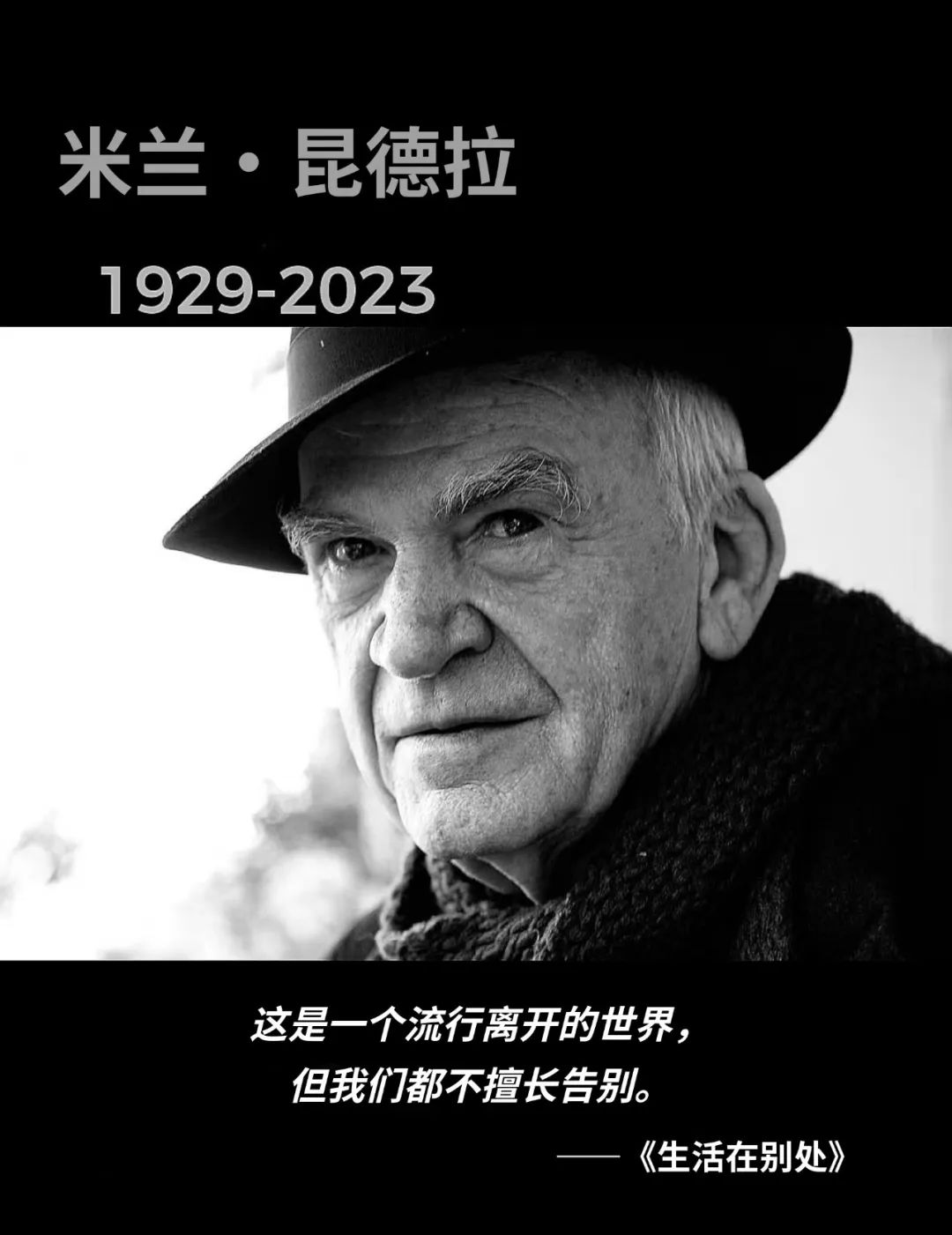

據(jù)法國媒體報道,作家米蘭·昆德拉于當?shù)貢r間7月11日在家中去世。這位20世紀偉大的小說家,終年94歲。

他的一生創(chuàng)作了許多備受人們喜愛的作品,如作品《生命不能承受之輕》超過30多個國家出版。

有人說,他是這個世界上,擁有最多讀者的作家之一。

同時他也影響了一代又一代的中國文學(xué)青年,如莫言、王安憶、畢飛宇、李歐芃等都受到其影響。

作家莫言曾說“我只看過《生命中不能承受之輕》和《告別圓舞曲》,很喜歡。跟拉美、美國作家不太一樣。他的小說中的諷刺有一點兒像黑色幽默,又不完全是,形成了一種獨特的味道。昆德拉的小說在結(jié)構(gòu)上也很有特點,除了情節(jié)故事還穿插了大量議論,可以說沒有議論就沒有昆德拉。其中很多議論精辟、深刻,表現(xiàn)出昆德拉與眾不同的思考。”

作家王安憶說過:我最喜歡米蘭·昆德拉早期作品《玩笑》,里面有一種女性才有的痛苦而溫暖的情感。在世界的男作家里面,只有昆德拉才具備了這樣的柔情和矛盾。沒有哪個作家像昆德拉那樣做了對個體的感情的關(guān)懷,這些都會讓人感到溫暖,這也是昆德拉的文學(xué)價值之一。

法語翻譯家,作家,評論家余中先這樣說道:“在世界走向多邊化,文化也趨向于多樣化的當今社會,我們更能在昆德拉的作品中讀到一種文學(xué)模式上自由表達的小小聲音。而這小小的聲音,則體現(xiàn)出了昆德拉那獨特的也富有普遍意義的審美價值。”

作家畢飛宇這樣寫道:“……我看見了一個洞明世事的老人,在他聽見命運之神敲門的時候,他拉開了他的大門,滿腔的無奈與悲憤,他對命運之神大聲說:'別問我!我什么都不知道!'無知,是憤怒的方式,是悲憫的一聲嘆息,是不可調(diào)和的壓抑性沉默。然而,絕不是'難得糊涂'。”

法語翻譯家,學(xué)者王東亮說,閱讀昆德拉是愉快并且益智的,他通常能使讀者大開眼界,層層剝離出我們慣常熟視無睹的某些事物的真相以及它們之間的內(nèi)在聯(lián)系;閱讀昆德拉同樣是令人難堪的,他總是無情透視著生命的本質(zhì)、人性的本質(zhì),讓讀者不得不直面自身的存在,無路可逃。

法語翻譯家,作家,評論家許鈞這樣評論:“讀《不能承受的生命之輕》,我們會發(fā)現(xiàn)有一個重大的問題擺在每一位讀者面前:我們的世界到底是兩元對立的,還是多元共存的?對昆德拉而言,小說是拓展人的存在的可能,而在《不能承受的生命之輕》中,我認為最重要的一條,就是昆德拉揭示了對立兩元所產(chǎn)生的必然境遇。我們要走出對立的兩元,去尋找,去開拓每個人生存的可能性。愛情如此,生活如此,與他人之間的關(guān)系也是如此。”

法語翻譯家,學(xué)者董強認為,作為現(xiàn)代小說,昆德拉的作品價值還遠遠沒有被挖掘出來。他強調(diào)個體,強調(diào)人的感知,他作品中的人物不管是做什么的,都有自己的血和肉。

作家Btr認為歷史會重演,而某些經(jīng)典文學(xué)作品會像牛扒一樣經(jīng)歷一個“熟成”的過程,就好像《堂吉訶德》變成皮埃爾·梅納爾的《吉訶德》一樣。在2020年代重讀昆德拉會有類似的體驗,因為他寫的從來不只是特定時空下的故事,而始終在揭示歷史的洪流之下“存在”尚未顯現(xiàn)的面向,以及生命中可以慶祝的那些“無意義”之輕。重讀昆德拉,你也許會感嘆,荒誕的味道,我嘗得太早了。

為什么大家都在讀米蘭·昆德拉?

因為米蘭·昆德拉如同一面鏡子

映照著當代人的困境

在他的作品中

觸及到了很多極具討論價值的問題

而他的作品里不提供答案

這給了我們一種審慎的安全距離

如果你迷戀“人間不值得”,

如果你覺得自己是人群中孤獨的“局外人”,

如果你遭遇背叛,

如果你正在遭遇內(nèi)卷之苦......

那么從他的書中,你都能找到自己的答案。

一切現(xiàn)實生活中的問題均將在昆德拉的文學(xué)世界中多面呈現(xiàn)。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

編輯丨廖茹畫

實習(xí)生丨江翼鵬、曾順航

原標題:《為什么莫言、王安憶、畢飛宇都在讀米蘭·昆德拉?》

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司