- +1

馮志陽:“庚子事變”中的“救援行動”是如何開展的

日常世界中的庚子國變

雖然是研究“救援行動”,但本書的問題意識既不因為它是兵災引起的救援而歸屬于災荒史的范疇,也不因為它是由善會實施的救援而歸屬于慈善史的范疇。本書首先是將這次救援行動視為一次事件,有開始有結束,有施救者有被救者,有詳細的救援過程,有豐富的救援細節,即盡量完整地呈現這次救援事件本身,是本書最為著力的地方。

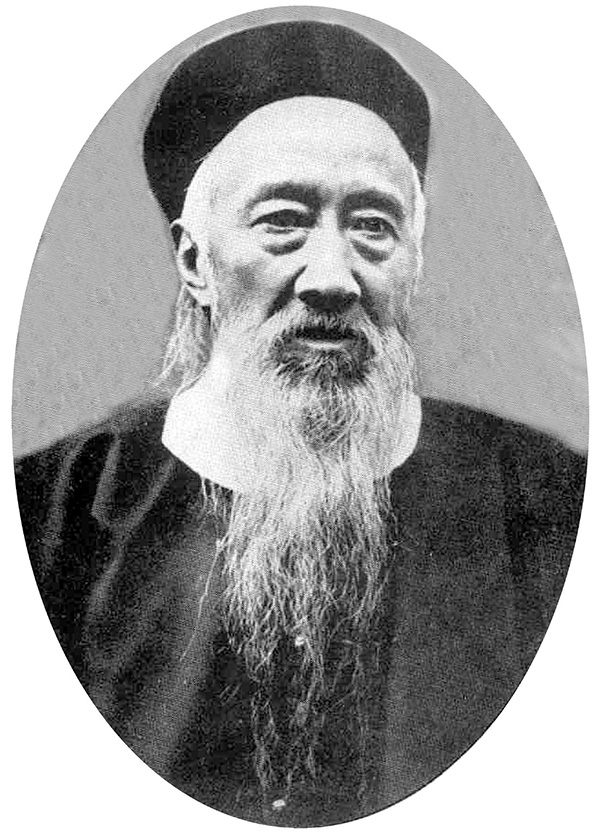

這是一次規模龐大的救援事件。從組織者來看,救援行動中最重要的兩個救援組織救濟善會與東南濟急善會(前身是濟急善局)可以說是直接秉承時任全權大臣李鴻章的意旨而設立。東南濟急善會的京局更是依托李鴻章進京議和時所帶幕府人員而設,且就在李鴻章下榻的賢良寺辦公。此外,湖廣總督張之洞聯合兩江總督劉坤一、山東巡撫袁世凱也對留守京官實施了獨立于救濟善會與東南濟急善會之外的救援之舉;慶親王奕劻也電諭各省在旗督撫捐款接濟在京旗籍官民。完全可以說,當時中國最有權勢的王公大臣與封疆大吏大都參與了這場救援行動。

從動員范圍來看,盛宣懷作為東南濟急善會的首要主持者,利用其掌控的電報局以李鴻章的名義向“各省督撫河漕提鎮藩臬運道”發電呼吁“設法勸助各省同志”,后來也的確得到了各省督撫的積極響應。可見,這次救援事件的動員規模事實上是超越了東南各省的范圍,直接面向全國。從救援效果來看,據救濟善會創辦人兼主持者陸樹藩言,“由直北渡回南者計七千余人”。實際上,將被難官商士民救援回南不過是此次救援行動的計劃之一。隨著京城秩序的逐漸恢復,兩宮回鑾的傳言不斷,許多京官并不愿意渡海回南,因此在朝廷俸祿尚無法指望的庚子秋冬之季,留守京城的京官們主要依靠東南濟急善會通過各種方式籌匯至京的款項度日,據李鴻章奏稿言,東南濟急善會“先后匯款至五十余萬兩”。此外,救濟善會與東南濟急善會還在京津地區開辦平糶局、施衣“數萬套”、“掩埋白骨幾萬千”、“米面醫藥不計其數”。無論從何種角度來看,這樣一種規模的救援事件,就其本身便已具有獨立研究的意義和價值。

在筆者看來,且不論庚子救援事件本身所具有的研究價值,單由救援行動牽扯進來的各種問題或視角,已足以令我們對庚子國變產生新的認知和觀感。既然是一次救援行動,那么下面這些問題便不得不進入我們的視野:庚子國變期間的北京城究竟處于怎樣一種狀況中?大批來不及隨扈西行的京官們,在俸祿沒有著落的情況下如何求得生存?數量更多的京津平民百姓,在八國聯軍占領下何以過活?南北之間的交通何時中斷?交通中斷后,一些寓京南省籍人士如何克服重重障礙逃回南方?南北之間何時開始音訊不通?通訊中斷后的東南社會如何獲悉或想象北方境況?概言之,這些問題指向的是一個日常世界中的庚子國變。

庚子救援行動就是發生在這樣一個具體的日常世界中,并為各種各樣的因素所制約。因此,要更好地敘述庚子救援事件,就不得不進入這個救援事件發生時的具體時空情境中,深入探討庚子國變前后南北間交通方式與通訊方式的變化、京城社會管理方式的變化、京官日常生活的變化等,此外還包括江南社會的義賑傳統,中外貿易與江浙絲商群體在19世紀下半葉對于上海乃至江南經濟的宰制性影響,京官在中央與地方之間的角色,以及華洋之間、官紳之間的微妙關系等等,這些共同構成了與庚子救援事件直接相關的歷史情境。這些歷史情境中的任何一項,都不會比救援事件本身更為簡單,因此筆者相當多的精力都在鑄造支撐庚子救援事件得以發生的地基。如果說本書在盡量完整敘述庚子救援事件之外,還有什么企圖的話,那就是希望通過呈現庚子救援事件的來龍去脈,來見葉知秋,即感受和體會19世紀末20世紀初的日常中國及其變化。

事實上,對于這些日常世界及其變化的關注,反過來也可以讓我們更好地理解一些重要政令何以出臺?尤其是某些重要的歷史進程何以能夠成為現實?例如庚子年八月三日(1900年8月27日),行在軍機處發布上諭,“現在已派慶親王奕劻回京,與各國使臣商議事件,崑岡、崇禮、裕德、敬信、溥善、阿克丹、那桐、陳夔龍均著作為留京辦事大臣,隨時商辦一切事宜”。輔助奕劻議和的八位留京辦事大臣中,只有陳夔龍一位漢大臣,而以陳夔龍當時的官階品秩而言,顯然是輪不到他作為留京辦事大臣的。陳夔龍當時署理從三品的太仆寺卿,且不論正二品的各部院左右侍郎,單從一品的各部院漢尚書,當時在京的就有吏部尚書徐郙、兵部尚書徐會灃和禮部尚書廖壽恒等。為何是陳夔龍被任命為留京辦事大臣?據《夢蕉亭雜記》,八國聯軍破城后,陳夔龍借寓黑芝麻胡同胡硯孫宅,而胡宅與總理衙門總辦章京舒文之宅,“望衡相對,中僅隔于甬道”。陳夔龍派仆人前往舒宅探聽消息,而舒文早已與總稅務司赫德取得聯系,成為當時中外得以接觸溝通的不可多得的重要渠道,崑岡、敬信、裕德等滿大臣也多聚集在舒宅“會商要事”。用陳夔龍的話來說,“緣舒與赫德已經浹洽數次,又得日兵駐宅保護,隱然成為辦事機關”。陳夔龍因此參與到崑岡等滿大臣的各種政治活動中,其中最重要的一個舉動是向行在報告他們與赫德會晤的情形,并請派慶親王奕劻回京議和。該奏摺共有十人列名,除了被任命為“留京辦事大臣”的八人外,還有舒文和時任山東道監察御史的許佑身,而許佑身之所以能夠列名,當是因為他和陳夔龍作為姻親而同在胡硯孫宅避難之故。這封發于七月二十九日的奏摺,八月二日到達行在,是兩宮自七月二十一日西行后,首次獲悉來自京城的信息。行在軍機處于八月三日向奕劻、赫德和崑岡等分別發布了三道上諭,內容完全與崑岡等人的奏摺相呼應,清廷中樞指揮下的中外溝通和聯絡由此正式開局。陳夔龍正是由此機緣而被派為留京辦事大臣的。也就是說,對于當時正在逃難的兩宮而言,明確知道仍留守在京的滿漢臣僚,就是“均住東四牌樓迤北”的這十位列銜者,留京辦事大臣從中產生合情合理。陳夔龍事后追憶,表示“并派會銜入奏之八人為留京辦事大臣,漢大臣僅余一人,實為慚幸”。郭則沄更在《庚子詩鑒》中將陳夔龍被任命為留守大臣一事,稱之為“異數”。不久,升任順天府府尹的陳夔龍和兼理順天府兼尹事務的兵部尚書徐會灃聯銜上奏,便自稱“兵部尚(書)·兼理順天府兼尹事務臣徐會灃、留京辦事大臣·順天府府尹臣陳夔龍跪奏”。

南北之間的信息不暢成全了東南互保

再以電報通訊為例。當承平之日電報暢達之時,人們對于電報之于朝政大局的重要性可能沒有太大感覺,然而一旦有事,則其重要性立刻凸顯出來。前文所述清廷中樞在逃難初期,與各省督撫、留守京官的短暫失聯所帶來的人心動蕩,是一方面;另一方面,東南督撫在策劃中外互保時,南北之間電報通訊狀況的不斷惡化,恰恰又為其提供了一定的操作空間。庚子年五月二十五日(1900年6月21日),清廷以“內閣奉上諭”的形式發布“宣戰詔書”,并諭令“沿江沿海各省尤宜急辦”。由于京城與外界的電報通訊在五月十二日前后便開始出現問題,上諭以“六百里加緊”的形式傳遞,于五月二十七日到達濟南。時任山東巡撫的袁世凱接到上諭后,當即致電李鴻章、劉坤一、張之洞和盛宣懷,表示“是以大裂”,并詢“從何收拾”。盛宣懷當天便致電李鴻章、劉坤一和張之洞,提出“東南互保”的倡議,并強調“須趁未宣戰之先”,由劉坤一、張之洞“會同電飭地方官、上海道與各領事訂約”。盛宣懷所謂“未宣戰”,可由兩方面來理解,一是袁世凱的電文只是略述上諭大意,特別強調朝廷“飭各省招集義民,成團御侮”,令盛宣懷誤以為朝廷尚未宣戰;二是或許在盛宣懷的意識中,只要各省督撫尚未接到宣戰詔書,那對這些督撫而言,就是尚“未宣戰”。后來盛宣懷《愚齋存稿》收錄的電文便是更容易理解的“須趁未奉旨之先”。也就是說,李、劉、張“東南三大帥”從接到袁世凱的電報獲悉朝廷旨意,到正式接奉朝廷諭旨,其間有一個時間差,而“東南互保”正是在此期間籌議開局。從五月二十七日盛宣懷正式向劉、張二督提議,到五月三十日上海道余聯沅奉劉、張電令,與各國駐滬領事正式開議“東南互保”,“雙方有機會互陳立場,彼此有所諒解”,時間雖然相當緊迫,劉張二督作出決策也很迅速,但茲事體大,決策者的內心不可能不反復考慮、多有躊躇。劉坤一在復電贊同前,曾專門致電張之洞探詢“是否可行”,而李鴻章為鼓勵劉張二督,也于五月二十九日致電盛宣懷明確表示態度:“二十五矯詔,粵斷不奉,所謂亂命也”,并囑咐盛宣懷“將此電密致峴、香二帥”。

畢竟是抗旨不遵,如果這只是個別督撫的單獨行動,結果可想而知;但如果是實力督撫們的集體態度,則另當別論。因而這些督撫們在“舉大事”之前聯絡溝通,協調立場就顯得相當必要。或許正是由于“東南三大帥”經過私下溝通達成了共識,劉、張二督于五月三十日“東南互保”開議之時,又會銜電奏朝廷,表示長江一帶“惟有穩住各國,或可保存疆土”,并請求朝廷“亟思變計”。上海道余聯沅在“東南互保”會議上的發言,首先便是以“現在南北消息斷絕,朝廷意旨未明”,為劉、張二督異于清廷中樞的決策提供必要的前提,并強調只要章程“由各領事調印生效”,則“不論朝旨如何變化”,劉、張二督都“必恪守章程”。顯然,劉、張二督的如意算盤正是,在“宣戰上諭”正式遞到之前,造成“東南互保”的既定事實。在此期間,李鴻章、劉坤一、張之洞、袁世凱等督撫還聯名致電俄國外交部,聲明彼等“并未奉有開戰諭旨”。另外,盛宣懷一方面致電江鄂粵三督和蘇浙皖三撫,指出宣戰詔書“若一傳播,則東南保護之議全裂,立刻危變”,請求“各大府飛飭各局,不準宣揚”;另一方面致電各電報局,“暫勿宣泄”宣戰詔書,“致礙東南大局”。可以說,恰是南北之間的信息不暢在某種程度上成全了東南互保。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司