- +1

聶魯達:人的歷史,人的生存將在詩中浮現

今天,是智利詩人聶魯達119周年誕辰。詩歌、愛情與革命,是聶魯達一生的三大主題。在學者滕威看來,“義務和愛情是他的兩只翅膀,缺少任何一翼,他都無法飛翔。”

1971年,聶魯達獲諾貝爾文學獎奠定了他的世界聲譽,但他始終是一個智利人,一個拉美人。從他的詩歌人們看到了另一個拉美,從前被遮蔽而不見的拉美。

在戰火硝煙的時代,詩歌并不享有藏身“象牙塔”的特權。聶魯達認為,如果詩歌僅局限在自己的小宇宙中,就會失去讀者,就會成為詩人之間的密電碼。而真正的詩歌,“必須去與人的心靈,與婦女的眼睛,與大街上素昧平生的人相會——他們在黃昏時分或在繁星滿天的深夜需要詩,哪怕只讀一行”。

承諾的詩學

寫在聶魯達百年誕辰之際

作者:滕威

本文原刊《讀書》2004年第9期

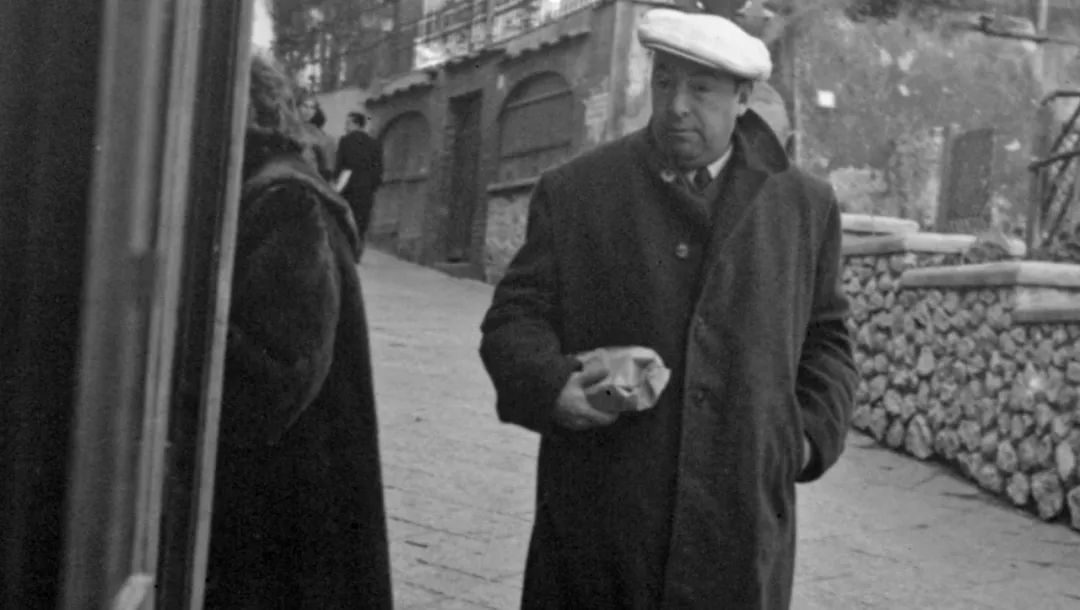

巴勃羅·聶魯達(Pablo Neruda,1904-1973),智利當代著名詩人。生于帕拉爾城。少年時代就喜愛寫詩并起筆名為聶魯達,16歲入圣地亞哥智利教育學院學習法語。1928年進入外交界任駐外領事、大使等職。1945年被選為國會議員,并獲智利國家文學獎,同年加入智利共產黨。后因國內政局變化,流亡國外。曾當選世界和平理事會理事,獲斯大林國際和平獎金。1952年回國,1957年任智利作家協會主席。1973年逝世。聶魯達13歲開始發表詩作,1923年發表第一部詩集《黃昏》,1924年發表成名作《二十首情詩和一支絕望的歌》,自此登上智利詩壇。

智利詩人聶魯達,初登文壇時憑著傷感多情的情詩博得讀者青睞和評論家們的贊揚。很多聶魯達研究者都認為,是1936年的西班牙內戰造成了聶魯達詩歌發生轉折,轉向政治詩的創作。但是,如果我們仔細研究他的生平經歷,就會發現,對現實政治的關注和社會責任感與使命感是貫穿其一生的,所以這種轉變并非如此出乎意料,更談不上是斷裂。

出身智利南部地區鐵路工人家庭的聶魯達,三十歲前一直過著營養不良、窮困潦倒的詩人生活。他雖然在精神上像個貴族,但卻始終生活在社會底層。這使得底層的苦難成為他日常生活的場景和感同身受的經驗。

17歲到圣地亞哥讀大學的聶魯達成為了學生聯合會機關刊物《光明》雜志的通訊員。那時的學生聯合會總部是學生運動的領導者和組織者,做為“政治和文學的戰士”,聶魯達成了《光明》雜志的一員。

上世紀二十年代,智利國內人民運動轟轟烈烈,但寡頭集團也在采取一切措施穩固統治,于是全國處于極其激烈的對抗之中。進步青年學生支持人民的要求,支持失業的硝石礦和銅礦工人的抗議游行,但在圣地亞哥卻遭到警察的鎮壓。聶魯達每周都在《光明》雜志上發表一篇抗議文章。從此以后,政治因素斷斷續續滲透到他的詩和生活中。

在他的詩中,“再不可能關閉通往大街的那扇門”;但同時,他也強調自己同樣“不可能把青年詩人心中通往愛情、生活、喜悅和悲哀的那扇門關閉”。

義務和愛情是他的兩只翅膀,缺少任何一翼,他都無法飛翔。因此,我們不能以西班牙內戰將聶魯達的詩歌創作一劈兩半,認為之前是甜蜜情歌時期,之后是政治抗議時期。

1957年來中國訪問的聶魯達,在演講中闡明自己的詩歌理念時說,“一個詩人是不能忘記本國人民斗爭的,這是不允許的,這不是因為任何教條,而是他的責任。如果一個詩人他對人民沒有責任感,就寫不出任何好詩來”。但是緊接著聶魯達就強調指出,詩人不能只談政治問題,詩人還應該寫愛情詩。“如果一個詩人,他不寫男女之間的戀愛的話,這是一個很奇怪的詩人,因為人類的男女結合是大地上面一件非常美好的事情”。

即使在上個世紀二十年代最苦悶的東方時期,盡管聶魯達在自己的創作中不斷描繪死亡的陰郁之圖,但是印度當時的社會現實和民間詩人自覺的責任感深深震撼了他。

那些民間歌手或詩人身穿白色長袍,蹲在草堆上,用自己的小鼓伴奏,吟唱自己的歌曲和詩句。那些詩歌雖然是按照同樣形式和古老歌謠的韻律寫成的,但是內容和感情都發生了質變——不再是統治者淫蕩、享樂的歌,而是反抗的歌,是反饑餓的歌,是寫于獄中的歌。這樣的情景讓人感覺非常神圣。多年以后,聶魯達在回憶錄中還能細致地再現當時的場面。他寫道,“印度到處都能遇到許多這種青年詩人,他們憂郁的眼神令人難忘。他們剛剛出獄,也許明天就要到監獄的大墻里去;因為,他們力圖奮起反抗貧窮和神明。這是我命該在其中生活的時代,這也是世界詩歌的黃金時代”。

在東方任職時期,他和那些當地的殖民者格格不入,雖然同當地的居民因為語言不通、文化差異也十分隔膜,然而正是這些他不能理解的普通人屢屢在他最艱難的時刻無私地幫助他。他因此總結出一條經驗:詩人不能懼怕人民。他認為那些貧苦人代表了一種“黑暗中開花的美”。

但也無可否認,1936年的西班牙內戰的的確確是一個巨大的外力。如果沒有親眼目睹、親身經歷這場戰爭,聶魯達也許不會一下子噴發出心中積蓄已久的抗議之聲,不會一下子將實現對社會和人民的義務作為自己一生中最重要的事業。

而西班牙內戰之所以給聶魯達心中留下無法愈合的傷,是因為他最喜愛的兄弟加西亞·洛爾卡的被害,年輕的米格爾·埃爾南德斯的獄中慘死。他們并非政治家,只是在完成一個真正的詩人應該盡的義務——歌頌愛,歌頌正義,歌頌和平,歌頌自由,歌頌世間一切美好的事物。但是為勤勞樸實的西班牙百姓歌唱的“西班牙吉他”和“夜鶯”被扼殺了。從此,聶魯達的詩歌便“幽靈似地停留在人類受苦受難的街心,并開始從那里升騰起一股鮮血的激流”。

費德里科·加西亞·洛爾卡(1898-1936),在西語?學的殿堂中是全球知名度僅次于《堂吉訶德》作者塞萬提斯的偉大詩人。洛爾迦以純真熱烈的赤子之心,歌頌安達盧西亞澄澈的泉水、芳香的橙花、遼闊的?海、燦爛的星空,他的詩歌中蘊藏著西班?的靈魂。1936年8月19日,年僅38歲的洛爾迦因反對法西斯主義叛軍而慘遭槍殺。

米格爾·埃爾南德斯(1910-1942),十四歲輟學,在家牧羊,為居民送奶。十六歲開始詩歌創作,經常出入他的好友拉蒙·希赫主持的文學沙龍。其文學才能很快引起了人們的注意。1933年出版了第一部詩集《月亮上的能手》。1934年他在馬德里結識了聶魯達和阿萊克桑德雷等詩人。1936年他加入西班牙共產黨并親臨前線,參加了保衛共和國的戰斗。戰后,他被佛朗哥政權判處死刑,后改為三十年監禁,于1942年病死獄中,年僅31歲。

兄弟們的鮮血滴在了他的心上,化作了憤怒的詩句,并成為他詩歌的靈魂。正因為這鮮血凝成的詩魂,那些詩句才不會磨滅。他在這一時期創作了《西班牙在我心中》和《憤怒與痛苦》,這兩本詩集后來收入《第三居所》。

《第三居所》同前兩集《大地上的居所》沉浸于個人的孤獨和幻滅感中完全不同,它表達的是整個世界的毀滅和全人類的痛苦。

在戰火硝煙的時代,在革命風起云涌的時代,世界沒有為詩歌單獨辟出一個世外桃源或專門建造一座象牙之塔,哪怕一個小角落也沒有預留。

詩人沒有選擇,你不是選擇起來加入戰斗的行列中,就是同毀滅世界的法西斯主義站在一邊。沒有中間路線,面對被欺凌和被侮辱的人群沉默,就是對戰爭和壓迫的縱容。

聶魯達并非認為詩歌應該充滿刀光血影,相反,他認為“詩歌創作永遠是一種和平行動”,“詩人誕生于和平環境,和面包由面粉制成是一樣的”。然而,“縱火者、武士、狼都在搜尋詩人,以便燒死他,殺害他,咬死他”。他們懼怕詩歌的力量,他們要通過害死詩人扼殺詩歌。“但是,詩歌沒有死,它像貓一樣有七條命。有人折磨它,把它拖在街上,啐它,嘲弄它,一心要吊死它,流放它,把它投入監獄,向它射擊。然而,他逃脫了所有這些謀害事件,把臉洗得干干凈凈,而且發出米粒一樣燦爛的微笑”。

馬查多、洛爾卡、埃爾南德斯以及阿爾貝蒂等所有當時西班牙最優秀的詩人,他們在內戰中的被槍殺和被放逐,使西班牙詩壇凋零敗落。因此,對于聶魯達來說,投身戰斗,就是捍衛詩歌的生命和尊嚴,是繼承友人的事業,繼續詩歌的“抗爭宿命之路”。

西班牙詩人群像

西班牙的經歷,使他開始自覺地為詩歌尋找一條在那樣的時代生存的方式。“《二十首情詩和一支絕望的歌》中憂郁的主觀性,或者《大地上的住所》中痛苦的哀傷”都被拋到腦后,他找到了“一條礦脈”,被現代主義詩歌丟棄已久的人道主義被重新拾起。

人,才是“最靠近的、最根本的、最廣泛的、最出人意料的事物”。他反省自己的創作過程,“我思慮過整個世界,卻沒有想到人;我殘忍而痛苦地探索過人的心靈;我看見了城市——不過是空蕩蕩的城市,卻沒有想到人;我看見了外表悲慘的工廠,卻沒有看見屋頂下的、大街小巷的、車站的、城市里和村野上的痛苦”。

從此,人,尤其是千千萬萬的普通人成為他詩歌的主人公。他總是希望在他的詩歌中能浮現人的歷史,人的生存。

在成為智利駐法國專門負責西班牙移民事務的領事之后,他經過千辛萬苦終于將西班牙流亡者從歐洲的戰火中拯救出來,送他們乘上開往智利的“諾亞方舟”。這令聶魯達突然感覺到自己的事業不僅僅是寫詩,他能為社會做得更多。當他看到自己的努力也許能夠改變很多人的命運,當他看到自己的努力獲得了很多素不相識的人由衷的感激和尊重,他感到從未有過的自豪。被別人需要,這是多么的榮幸。

從此之后,他不僅直接投身政治斗爭,而且他的詩歌也更緊密地同政治聯系起來。他為自己的詩歌找到了力量的源泉,他要使它們成為“劍和手帕”,“以便擦干深重的痛苦使他們淌下的汗水,以便使他們得到一件爭取面包的武器”。

在聶魯達的時代,如果詩歌繼續局限在自己的小宇宙中,詩歌就會失去讀者,就會僅僅成為詩人之間的密電碼。如果只有詩人讀詩,就意味著詩歌已被人遺忘和拋棄,這是詩歌本身最大的悲哀。因此,“必須把讀者拉回來……必須在黑暗中摸索而行,去與人的心靈,與婦女的眼睛,與大街上素昧平生的人相會——他們在黃昏時分或在繁星滿天的深夜需要詩,哪怕只讀一行”。

整個四十年代,聶魯達的詩歌創作都是同反法西斯和反戰聯系在一起的,他的《獻給斯大林格勒的情歌》、《蒂娜·莫多蒂已經死去》、《獻給波利瓦爾的歌》等詩篇被廣為傳誦,在反法西斯的戰爭中顯示了詩歌的意義。

四十年代末,反法西斯戰爭雖以勝利告終,但是聶魯達的個人命運發生重大變化。他在1945年正式成為共產黨員,并且作為共產黨議員參與智利政治事務。借人民力量當選總統的魏地拉卻在上臺之后公然背叛革命,將共產黨宣布為非法并進行全國范圍內的搜捕。聶魯達在發表了言辭激烈的抗議信之后,被迫逃亡。在逃亡過程中,他完成了《漫歌》的創作。

1948年,共產黨的活動被禁止,聶魯達被從參議院除名并被魏地拉的秘密警察追捕。聶魯達在黨組織的安排下在智利四處躲藏,最后聶魯達傳奇般地騎馬翻越了冰雪皚皚的安第斯山,成功地進入了阿根廷開始流亡生涯。圖為影片《追捕聶魯達》的劇照

《漫歌》標志著聶魯達詩歌創作的又一個高峰。在這部史詩中,他試圖寫——或說重寫——拉丁美洲的歷史。他出發尋找失敗者,他要為被壓迫、被統治、被剝奪的人書寫歷史。不是殖民者發現了新大陸,拉美亙古以來就存在,它的土地上生活著它的勞動者——瑪雅人、阿茲臺克人、印加人、阿勞科人……因此,在這部長篇史詩中,美洲大陸,印第安文明,千千萬萬勞動者,為美洲獨立和民主篳路藍縷的先驅者成為他謳歌和贊美的英雄,而殖民者、統治者、寡頭集團、背叛者、幫閑者成為遭批判和鞭笞的對象。聶魯達認為,詩歌的力量就是語言和書寫。他沒有辦法推翻魏地拉的獨裁政府而只能選擇流亡,但是他將在詩歌中永遠將他們釘在歷史的恥辱碑上。只要他的詩歌被閱讀一次,他們的罪行就會被譴責一次。事實證明,聶魯達的詩歌憑借自身的力量做到了這一點。

《追捕聶魯達》的劇照

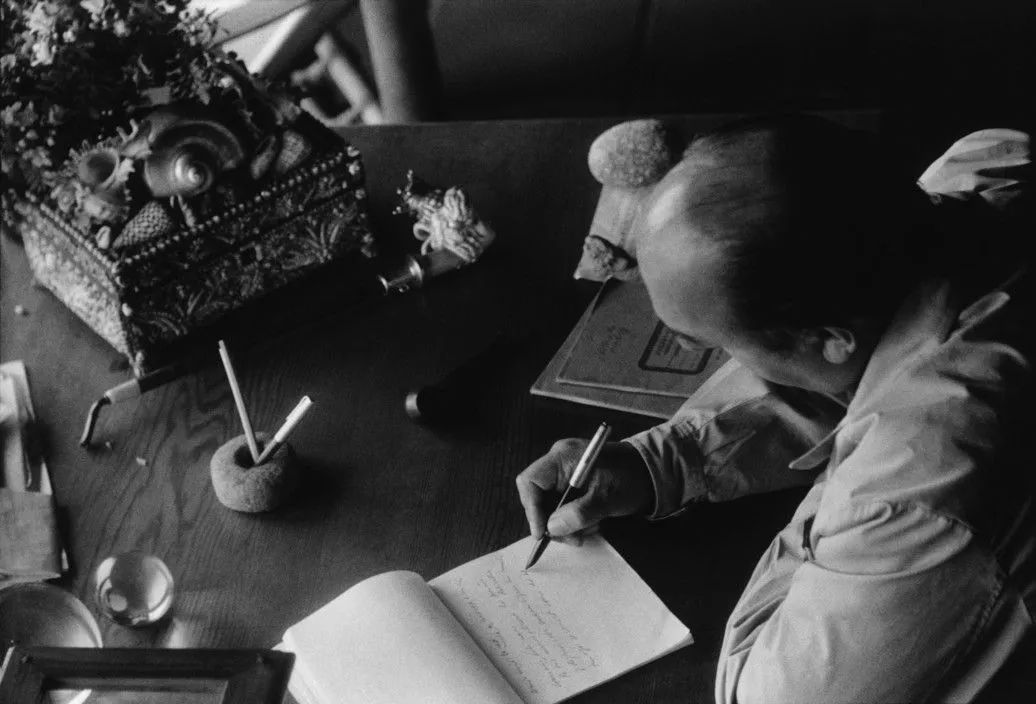

《漫歌》開創了聶魯達詩歌的新階段。尤其是進入五十年代以后,他雖然流亡海外,但是也得以周游世界,不僅第一次訪問了向往已久的蘇聯,重游了印度,還來到了中國。1952年,他在意大利卡普里島度過了一段靜謐甜美的愛情生活。于是,他的詩歌不再像二戰時期那樣充滿武器的力量,不再用詩歌集中談論政治問題,他開始探索詩歌政治化的更廣闊的道路。他曾經說過,“我們不能僅僅寫一些談政治問題的詩,我們不能只用一種顏色來畫畫,我們應該響應所有向我們說話的聲音,無論是高山上說話的聲音,或是從海洋里傳出來的聲音。政治上的責任是刻不容緩的責任,但還有一個長遠的責任,是詩人所不能忘記的”。

1952年,聶魯達隱居在意大利卡普里島一個人跡罕至的村莊里,這一經歷經過智利小說家安東尼奧·斯卡爾梅達的虛構化處理,最后在1994年被改編為廣受全球文藝青年追捧的電影《郵差》。

正如不描寫愛情的詩人是很奇怪的一樣,“如果一個詩人,不描寫自己祖國的土地、天空和海洋的話,也是一個很奇怪的詩人,因為詩人應該向別人顯示出事物和人們的本質、天性”。因此,他開始將自己詩歌中向來熱衷的主題——愛情與自然——同政治的議題結合起來。在寫作《漫歌》的時候,他感覺一片新大陸從他詩歌的“最秘密的原料中升起”,作為這片土地上生活著的人,他要“觸摸它所有的神秘海岸,平息它的浪花,瀏覽它的動物學,走遍它的地理經度”。《漫歌》是聶魯達將政治、自然與性愛三個主題有機結合的一部偉大作品。在這個意義上,似乎只有帕斯的《太陽石》能與之媲美。

《漫歌》之后,聶魯達在三本《元素的頌歌》中開始描寫一切引起他興趣和關注的日常事物,而他認為正是這些平凡的物質構成了大千世界,它們是這個世界的本質。隨著聶魯達的詩歌,不僅智利,拉丁美洲的高山海洋,草原河流,島嶼海港,石頭房屋,小鳥花草,海螺貝殼……以及那片土地上的人民全都走向了世界,走進了歷史。

1971年獲得了諾貝爾文學獎的聶魯達更加奠定了自己的世界聲譽,但他始終是一個智利人,一個拉美人。他的祖國和大陸也因為他的詩歌而為更多的人所知曉,所關注。從他的詩歌人們看到了另一個拉美,從前被遮蔽而不見的拉美。

聶魯達始終將自己視為一個人,然后才是詩人。他說,“我是絕大多數的一部分,是人類這棵巨樹上的又一片葉子”。“孤獨和人群”當然是“當代詩人的基本責任”,但是社會中的每一個人也同樣應該承擔對世界的責任和義務。這種責任和義務不是上帝式的拯救,因為我們自己也活在其中,如果世界無可救贖,我們每個人就無處可逃。

因此,完成對社會的承諾,不是拯救他人,而首先是一種自我拯救。聶魯達多么希望,世界和平,人類自由,那樣他就可以快樂地生活在他的小島上,采集貝殼,讀書,聽海浪的歌聲,看海鳥在海天之間舞蹈。

他甚至有一個偉大的設想,他要把黑島建成詩人之家,要把全世界的青年詩人都邀請到黑島來,使他們不再受貧苦和饑餓的困擾。他要創辦一個出版社,專門印制精美的詩集。他甚至已經拜托專門的朋友幫他籌劃這些事情。

但是9·11拉莫內達宮的炮火,不僅顛覆了阿連德政府,也將他所有美好的理想埋葬。只要非正義和不平等的帝國主義全球體系一日存在,只要壓迫和剝削一日存在,人類自由和民主的理想就一日無望。

聶魯達為了保衛詩歌,為了保衛每個人的獨立和尊嚴,奮斗了一生,抗議了一生,最終還是失敗了,郁郁而死。直到他生命的最后一刻,世界仍然沒有為詩人和詩歌留一個安全美好的藏身之處。

但是,聶魯達并未被看作是詩歌的守護天使;相反,詩壇始終有一種強大的聲音反對他,他們認為是聶魯達破壞了詩歌的純潔,將詩歌變為黨派文學,將詩歌變為宣傳工具。

其實,雖然聶魯達堅持承諾的詩學,但他從未將詩歌等同為標語口號。他不是形式主義者,反對純粹的技巧和雕飾,反對泛濫的感情主義和個人主義。他說,“如果詩人是個完全的非理性主義者,詩作只有他自己和愛人讀得懂,是相當可悲的”;但他同樣認為詩歌不能是純粹理性的,“如果詩人僅僅是個理性主義者,連驢子也懂得他的詩歌,這就更可悲了”。因此,他強烈反對社會主義現實主義,甚至說“在創作上我厭惡現實主義”。

他雖然主張詩歌應該言之有物,但他同時主張這種表達絕不是平淡直白、毫無詩味的公式。他說,雖然我比亞當還赤裸裸地去投入生活,但是我的詩卻要保持著穿戴整齊,這種創作態度是一點也不能打折扣的。誠然,聶魯達的作品中也良莠不齊,有高下之分,但把這種創作中的偶然性歸結為其共產黨員的身份或者其承諾的詩學導致的必然性,恐怕是冷戰意識形態的一種回聲。

原標題:《聶魯達:人的歷史,人的生存將在詩中浮現》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司