- +1

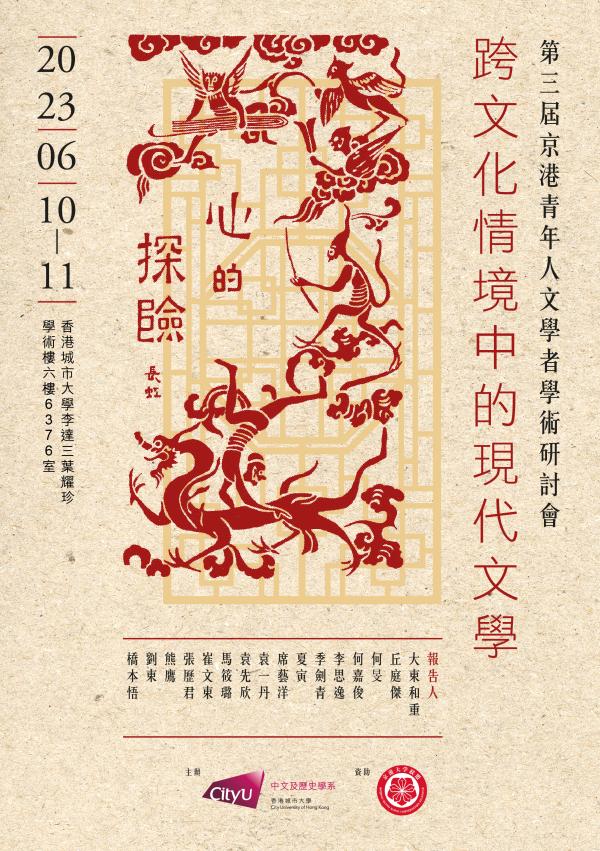

跨文化情境中的現代文學:第三屆京港青年人文學者學術研討會

2023年6月10日-11日,由香港城市大學中文及歷史學系助理教授崔文東與北京大學中文系副教授季劍青共同召集的“第三屆京港青年人文學者學術研討會”拉開了序幕。本次會議由“京港大學聯盟”支持,來自香港城市大學、香港中文大學、香港科技大學、香港教育大學、香港樹仁大學、明愛專上學院、北京大學、清華大學、首都師范大學、深圳大學、約翰霍普金斯大學等高校以及科研機構的二十余位學者齊聚香港城市大學,圍繞會議的主題“跨文化交流中的現代文學”,以不同的視角切入問題,發表學術成果,并展開討論。

“京港青年人文學者學術研討會”迄今已舉辦三屆,而不同于前兩屆京港兩地線上連線的方式,本次會議以實體形式召開,與會者能夠更為直接地對話交流。會議伊始,京港兩地的召集人分別致辭,并對與會學者表示熱烈的歡迎。崔文東教授回顧了前兩屆會議的主題“近代思想的物質形態與情感媒介”與“近世中國的書籍形制與閱讀形態”,并介紹了本次兼具理論框架與具體個案的會議主題:“跨文化情境中的現代文學”。季劍青教授表示,兩地研究現代文學的思路與方法存在差異,而這種差異構成了具有對話空間的張力,彼此之間的溝通更能夠促進學科的發展。“跨文化”作為考察現代文學生成與演變的角度越來越受到學界的關注,而無論在宏觀論述或是細部分析上,研究都仍有待深入。本次會議中的發表,既有跨國、跨語際層面的分析探討,又有中國及華人多元族群之間的溝通對話,在多個層次上詮釋豐富了現代文學在跨文化情境中的討論。

首都師范大學文學院的袁一丹副教授發表的《“愛的成年”:后五四時代的情感教育》是本次會議第一場的第一個報告。作為塑造“青年”的重要手段,后五四時代的情感教育是十分值得關注的議題。在周作人、李小峰等人的推介下,《愛的成年》(Love's Coming-of-age)與《結婚的愛》(Married Love)進入青年們的視野,它們適應了五四青年對直白情感說教的需求,為解答爭取到戀愛自由之后該怎么辦的問題做出了回應。《愛的成年》著眼于烏托邦式的社會改造,其在東亞的跨文化傳播借助社會主義思潮的涌動。《結婚的愛》被視作幸福生活指南,其傳授的性知識更貼近青年的現實需求。兩本書躋身“青年必讀書”之列,出現多個競爭性的譯本。兩部著作的流行說明后五四時代興起的“情感個人主義”實則取法維多利亞時代的生活規范,愛情在青年心中不再是虛無縹緲之物,而有定則和可換算的方程式。五四時期的情感教育融合了古典文學和西方性學資源,形塑了五四青年對于愛情、婚姻、家庭的理解。

接著,香港中文大學的助理教授張歷君做了題為《言語構造與中國文化:論張東蓀對知識社會學的接受》的報告。張歷君關注到吳文藻在重慶主編刊行“社會學叢刊”中“甲集二種”為張東蓀初版于1946年的名作《知識與文化》。張東蓀解釋知識社會學時,稱其原本是德國學者所發明,是從社會學研究知識。張東蓀所說的“德國學者”正是著名社會學家曼海姆(Karl Mannheim),而他這部探討中國文化和思想特性的代表作,其最初的學科定位并非哲學,而是社會學。同時,張東蓀的這本著作傾向從言語構造入手探討中國思想之特征,其理論方法的來源則是新批評理論家瑞恰慈(I. A. Richards)提倡的語言學研究方法。講者重新勾勒出曼海姆的知識社會學與瑞恰慈的語言學和文學理論在第二次世界大戰前后的中國之旅,進而闡明張東蓀如何在探究中國思想特征的過程中,對社會學、哲學、語言學和文學理論等當時西方前沿的學科知識和理論進行創造性轉化。

香港教育大學文學與文化學系/關西學院大學法學部的大東和重教授帶來的《“回憶錄”之味: 我與〈中國20世紀自傳回想錄解題集〉編輯前后》是本場的最后一個報告。大東和重教授展示了《中國20世紀自傳回想錄解題集》的寫作與編輯經歷,探討閱讀自傳和回憶錄的意義。中國文藝研究會于1970年在日本關西地方成立,2020年恰逢成立50周年,目前擁有會員250余人,每年出版兩本野草雜志,并召開例會發行匯報。大東和重教授自2014年起召集文藝研會員每月舉行閱讀自傳與回憶錄的討論會,同時組織大家進行解題的寫作,并于2022年發行《中國20世紀自傳回想錄解題集》。該解題集共收錄128篇“名人”的自傳與回憶錄,將許多被忽視的作家與文化名人帶入日本的中國現代文學的研究視野當中。

第一場會議

清華大學中文系副教授熊鷹的《“鴉片戰爭”與中國革命的跨文化書寫》是本次會議第二場的第一個報告。上世紀二十年代末日本左翼劇作家曾根據各類文獻創作過兩部題為《鴉片戰爭》的劇本。首先是日本無產階級作家江馬修創作此劇,隨后日本著名的無產階級戲劇家兼美術家村山知義改編此劇并重新命名為《最初的歐羅巴之旗》。這兩個日文劇本隨后流入中國,第一部由創造社成員陶晶孫翻譯,而胡風書局也在1932年1月出版了袁殊翻譯的《鴉片戰爭》的第二個譯本。從二十年代末到三十年代初,有關“鴉片戰爭”的話語經歷了從江馬修的劇本《鴉片戰爭》到村山知義的《最初的歐羅巴旗》再到陶晶孫和袁殊各自翻譯的歷史脈絡。通過研究這次鴉片戰爭的知識和文獻的反方向輸出,熊鷹教授探討了中國題材與中文譯本如何展現日本無產階級作家當時對于藝術和革命的認識。

明愛專上學院人文及語言學院的研究助理教授李思逸發表了第二場的第二個報告:《龍之為物:現代中國知識分子對龍的接受》。在晚清與西方相遇之前,龍的存在從未被中國知識分子質疑,而對于龍是否存在的焦慮則為我們探索晚清提供了一個切口。講者注意到,在文化的碰撞中,無論是否相信龍的真實存在,中國的知識分子們都需要采用新的知識資源來捍衛自己的立場,而他們都預設了一個西方視角作為對照。講者運用《點石齋畫報》等圖文資料,調查中國現代知識分子對龍的接受情況,并揭示出隱藏在這一討論背后他們對“物”的理解。從晚清到民國時期,有三種將龍作為“物”的嘗試:天氣奇觀、已經滅絕的恐龍以及一種圖騰符號,可這些嘗試卻又在不同程度上失敗了。另一方面,由于1950年代以來古籍與考古研究的發展,龍的物質性也被重新賦予了意義。

第二場會議

北京大學的副教授季劍青的《杜威訪華與新文化運動在地方的興起》是第三場會議的第一個報告。杜威訪華歷來受到學界關注,但過往的研究多重視胡適以及北大扮演的角色,而忽視了杜威訪華期間與地方教育界的頻繁互動。事實上,東南教育界,尤其是地方的教育會對杜威訪華的促成做出了相當大的貢獻。最早標舉“新文化運動”之旗幟的并非北大,而是位居地方的東南教育界。興起于地方的“新文化運動”,與地方教育界側重中小學和師范教育的種種文教與社會實踐、地方學校及政界的自治風潮等都與杜威教育思想合拍。從東南至湖廣的地方教育界都極力邀請杜威來當地演講。杜威在各地巡回講演的過程中亦有意無意迎合了“新文化運動”的潮流。胡適與江蘇省教育會實際上關注到了杜威思想的不同側面,而透過杜威的眼光以及杜威訪華所關聯的諸多人事,我們得以重新在“中心”與“地方”相互參照的視野中,思考地方教育界在新文化運動的興起中所發揮的舉足輕重的作用。

首都師范大學文學院的講師何旻帶來了本場演講的第二個報告:《秩序中的“繁榮”:1930年代中國新文學的地方生態——以〈庸報·另外一頁〉中的河南通訊為中心》。講者首先分析《鄭州文化報告》通訊,梳理出這座因鐵路而興的中原新城的新文化流通空間。一方面,基于各地同構的新式文教體系及城市空間的建設,由上海展開的出版業網絡輻射各地方,輸送多樣的文化產品,當地讀者也逐步建立起對新文學產品的消費習慣。另一方面,地方新文學的自我生產并不與中心區域的生產準則同構。地方新文學就此逐漸找到了一條與中心不同的區域內自循環之路,即作為當地國民黨黨政文化治理系統中的一部分運轉。講者隨后梳理培五、李歐、洛夫這組在地與歸鄉者間的論辯,探討了其時新文學傳播和接受過程中,地方與中心間是否需要遵循某種傳播的秩序的問題。講者關注的第三個問題是官方文化治理系統中的新文壇,并以《開封文壇素描》入手,對地方新文學者自生的“新文壇”進一步剖析。

本場的最后一個報告來自香港中文大學的丘庭杰博士,他的題目是:《俞寄凡譯黑田朋信〈美學及藝術學概論〉初探》。民國時期美育運動的背后實際上隱藏了許多來自域外的文化風潮,值得以跨文化的角度重新審視。講者關注到民國美育家俞寄凡在其中的重要角色,并以其在1922年對日本美學家黑田朋信《美學及藝術學概論》的翻譯《美學綱要》《藝術學綱要》為個案,探究德-日-中的跨文化脈絡。講者首先介紹了黑田著作在日本的文化語境,并指出黑田的著作以“通俗”自居,作為“引介”而存在的定位,這與俞氏的觀點一致。繼而提出俞譯確立了中國“藝術學”的誕生,是德國“一般藝術學”獨立運動傳入中國的標志,具史學意義。接著,講者以“內術品”“外術品”這一組跨文化詞匯為例,爬梳源流,指出它們經過施萊爾馬赫(Friedrich Schleiermacher)、哈特曼(Eduard von Hartmann)、森鷗外到黑田朋信、俞寄凡、豐子愷,以概念旅行的方式進入中國。

翌日,深圳大學的助理教授席藝洋帶來了第四場的第一個報告:《論田漢的“新歌劇”與抗戰劇的現代轉型》。抗戰時期是中國內部地理空間的重構期,同時,戲劇文學也在變動和轉型。田漢曾經兩次組織、參與戲劇民族形式的討論會,離開上海的文化環境后,他曾前往桂林、武漢、昆明等地,創作了諸多與“南國”時期風格不同的“新歌劇”作品。他在這一時期的戲劇實踐,是立足于抗戰宣傳的現實需求,而更深層次上則兼具對中國戲劇自“五四”以來更為縱深的反思和長遠構想,潛藏著他對世界反法西斯文學的遙遠呼應。講者以田漢在新歌劇中對岳飛的塑造為例,說明田漢對于民眾反抗性的重視,并與毛澤東的《論持久戰》呼應。田漢圍繞“新歌劇”的理論研究與實踐,意圖并非旨在令戲劇疏離現代、重返傳統,而是試圖在文化沖突與文學轉型中,尋求自身的獨特風格,從而令中國戲劇立足于世界文學。

香港樹仁大學中國語言文學系助理教授何嘉俊的《國際秩序的想像:論顧均正〈在北極底下〉的跨文化翻譯和再創作》是第四場的第二個報告。何嘉俊教授從翻譯的角度回顧中文的科幻小說的誕生歷史,并關注到這個文類本身如何承載西方的,尤其是跟科學理性有關的思想,討論它們與中國傳統文化如何交融,創造出一種新的形態。1939年,上海科普作家顧均正于抗戰語境中出版的科幻小說集《在北極底下》正是我們回答這些問題的一個典例。該集子中的三部短篇小說其實均為翻譯作品,而其底本來自當時頗為流行的美國科幻小說雜志。譯者因戰爭語境有意識地挪借和改動原文的“再創作”,值得在跨文化的視野中加以審察。講者從譯者的文人身份、對于美國科幻小說的選取標準,以及在翻譯中的創新和與原本的比對幾個方面探討顧均正如何想像中國與世界強國的同盟關系,并以文人眼光審視戰爭的殘酷。

清華大學中文系的副教授袁先欣帶來了第五場的第一個報告:《〈繭〉:鄉村書寫的另一種可能》。《繭》是費孝通社會學命題核心部分的文學演繹,同時也構成了《江村經濟》的文學版。小說以江南一個新型絲廠的遭際為中心,呈現了一個理想主義的新型現代工廠如何改變江南農村,又如何面臨錯綜復雜的舊社會力量結構對它的反抗和挑戰。費孝通勾勒出從村莊到市鎮再到大都會上海的綿延畫卷,其中所呈現的中國社會面貌,至少在結構上,顯露出與茅盾的社會剖析小說高度的一致性。同時,費孝通所提出的“鄉村-市鎮-都會”三元模式也在小說中隱隱顯露,并可與茅盾的《子夜》等小說對話,展現出對社會經濟的問題的關注。講者指出,《繭》再度打開了1930年代鄉村書寫的歷史場域,其中呈現出令人驚嘆的景象:一方面,是具體的社會問題與智識領域之間來回往返的有機互動,另一方面,不是一個,而是多個智識領域的能量在這個過程中被調動起來,并發生其間邊界的融合消弭。

本場的第二個報告為北京大學劉東博士的《敘述“義勇軍”:左翼文學的經典模式與區域經驗》。在九一八事變之后,旅居東北的青年作家駱賓基、李輝英、端木蕻良、蕭紅、蕭軍都陸續完成了自己的處女作,而不約而同地,他們都處理了義勇軍的題材,并在方法上將家鄉的淪陷情感轉化、翻譯成共產主義意識形態。講者認為蘇聯的小說模式深刻地影響了這群作家的處女作的撰寫,他們的作品形成了對自身及周圍具體處境的透視與省察。這說明左翼文學在當時構成了一種理解社會現實的有效闡釋框架,而不同區域差異性革命現實的進入,則影響了文學模式的具體表達形態。四地作者在與革命的關系、躋身革命的位置、理解革命的視點等方面均存在差異,直接影響了小說的面貌。講者指出,“東北作家群”四部同主題處女作現象,征候性地折射出國際左翼文學與中國左翼文學運動之間的復雜關系,并展現出中國左翼文學獨特的經驗質地。

北京大學的博士生夏寅帶來了第六場的第一個報告:《中西語境下胡適文學革命表述的形成》。胡適在新文化運動前后對文學革命的一系列中文表述,產生于《新青年》同人的內部討論,以及與各類或反對、或同情、或觀望的社會力量的磨合中。這些觀點本身及其生成語境,已得到頗多討論。與此同時,作為對外輿論經驗豐富、精通雙語表達的寫作者,胡適也一直嘗試著用英文展開對文學革命的表述,它們多發表于在華西文報刊上,在新的媒體語境下,這些文字的論述重點、話語策略,甚至語言風格,都呈現出另一種面貌。由此,講者引入了他探討的問題:胡適這些中文表述中是否存在未被注意的相關環節?胡適在這些觀念和重點的轉換之間是否有其他的對話方的意見地融入?講者通過分析三篇直接談到文學革命的主要文本《中國的文學革命》,對中西兩種不同語境的對照,解答上述問題,活化似乎板結的胡適文學革命觀,打開一個新的討論空間。

隨后,約翰霍普金斯大學助理教授橋本悟進行了題為《歷史小說作為方法:重讀魯迅〈故事新編〉》的報告。魯迅的《故事新編》既屬于歷史小說的范疇,又拒絕在這個范疇中被記載和傳遞。那么,故事新編所產生的這種獨特的媒介意義何在?講者將《補天》與《紅樓夢》對讀,指出《補天》展現出其與中國文學傳統的批判性關系,呈現出了一種歷史記錄的外部空間,逃離了控制歷史記錄的文化。《故事新編》要求我們重新評估對現代文學的通常性理解,并敦促我們在閱讀現代文本時,恰恰要回到被現代化貶低為過時的、非歷史的或不相關的文化過去。同時,魯迅的歷史小說也促使我們在更廣泛的文化歷史背景下重新認識中國現代文學的起源,重新評估其與世界文學的接觸。講者將歷史小說放入跨文化的研究情境中,以亞洲的歷史的經驗,將文學、哲學、歷史等概念做出更為普遍化的敘述。

之后,香港科技大學的助理教授馬筱璐帶來了第七場的第一個報告:《少數文學作為世界文學的重要組成部分:魯迅對德譯保加利亞文學的重譯》。在二十世紀初,許多中國翻譯家背離了西方大國倡導的世界文學的主流方式,將注意力轉向“弱小國家的文學”。講者首先對“少數文學(Minor Literature)”做出了概念上的闡釋,并指出其具有三個標準:第一,語言帶有高度的去疆域化性質;第二,個人與政治密切相關;第三,表述有極強的群體性。講者以此為出發點,對魯迅的少數文學翻譯展開了分析。講者通過分析魯迅對“保加利亞的文學之父”伊凡·伐佐夫的兩部短篇小說《村婦》與《戰爭中的威爾珂》的德語翻譯的重譯,闡述了少數文學如何幫助魯迅看待與西方文化霸權,并與中國傳統和民族主義展開對話。通過強烈地接受外來語,魯迅刺激了中國語言,即使這無法被現在的語法體系所接納,但卻展現出魯迅對于現代文學探索與嘗試的一個面向。

崔文東教授的《追尋“自覺之聲”:從世界文學資源到〈摩羅詩力說〉》是本次研討會的最后一篇報告。青年魯迅借鑒域外文化資源,創成其獨特的思想論述,《摩羅詩力說》就是典型的例子。講者關注到以舍爾《世界文學圖史》為代表的德語世界文學史為魯迅的書寫思路提供了參照。一方面,魯迅以章太炎的“不齊而齊”“文學復古”思路為中介,接受了《世界文學圖史》蘊含的赫爾德尊重民族特殊性、復興民族傳統的立場,借助重構世界文學體系催生民族自覺。另一方面,《世界文學圖史》浸透浪漫民族主義文學觀,張揚想象力與民族性,推崇拜倫主義詩人。魯迅既張揚“神思”“心聲”,借文學貫通個體與民族,又以“反抗”“復仇”為依歸,建構摩羅詩人譜系及形象,著力激發中國文學的“自覺之聲”。講者認為,青年魯迅善于借助紛繁蕪雜的二手研究,提煉一流思想家的思想線索,并在對話的基礎上錘煉自身的論述,以世界為參照錨定民族的出路,以民族為依歸擁抱世界。

本屆研討會以圓桌討論結尾,主持人崔文東指出,現代文學具有豐富的研究面向,雖然個人關注的問題可能有所不同,專注的時段也有差異,但是在方法論上則有很多共性,并存在豐富的對話空間。本次研討會中,有以“回到歷史現場”為基礎的討論,同時也有關注現實經驗和歷史感,并將其上升到概念化、理論化層面的研究,這也啟發我們以對話性的方式重新去審視和反思跨文化情境中的現代文學。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司