- +1

一展看盡長江考古:越王劍、商代青銅象尊都來上海了

7月11日是中國航海日。中國航海博物館“江海共潮生:長江與海洋文明·考古文物精品展”也于當天正式對公眾展出。展出的180件文物中僅一級文物就有64件,“吳王夫差劍”和“越王鹿郢劍”將同臺展出,國內僅存的商代青銅象尊,三星堆遺址最具特色的青銅人頭像,永久禁止出國(境)展覽的朱然墓“季札掛劍圖”漆盤,迄今發現最大的銅鼓“廣南羽人船紋銅鼓”等國寶級文物重器薈萃一堂,稱其為一展看盡長江流域考古成果毫不夸張。

澎湃新聞獲悉,此次展覽亦是中國航海博物館開館以來一級文物最多、珍貴文物占比最重、參展單位最廣的一次原創特展。

展覽現場

一展看盡長江考古

展覽分為“文明淵藪地”“大江經緯篇”“揚帆起千埠”“江海互吞吐”四個單元,展出精品文物180件,其中一級文物64件,大量國寶級文物首次來滬展出。

展覽現場 青銅人頭像 商 四川廣漢三星堆遺址2號祭祀坑出土 三星堆博物館藏

澎湃新聞記者在展廳內看到,此次展覽可謂“星光熠熠”,長江流域重要文博單位的重要收藏幾乎悉數到場,“吳王夫差劍”和“越王鹿郢劍”將同臺展出,國內僅存的商代青銅象尊,三星堆遺址最具特色的青銅人頭像,永久禁止出國(境)展覽的朱然墓“季札掛劍圖”漆盤,《國家寶藏》第二季明星文物“東漢制鹽畫像磚”,迄今發現最大的銅鼓“廣南羽人船紋銅鼓”等國寶級文物重器薈萃一堂。

展覽現場 擊鼓說唱俑 東漢 四川成都羊子山墓出土 重慶中國三峽博物館藏

展覽現場 秦·彩繪牛馬鳥紋漆扁壺 湖北云夢睡虎地44號墓出土 湖北省博物館藏

每件文物精品背后幾乎又都可涉及一個國內的重要考古發現,從石家河遺址、凌家灘遺址、崧澤遺址、三星堆遺址、馬王堆漢墓、曾侯乙墓、海昏侯墓、朱然墓、隋煬帝墓一直到青龍鎮遺址、“長江口二號”古船的最新考古發現等,觀眾在欣賞文物之美的同時,也是對長江流域考古成果一次難得的科普和“巡禮”,說其一展看盡長江考古并不夸張。

銅象尊 商 湖南醴陵獅形山出土 湖南博物院藏

也因此特展光聽名頭就足夠吸引人。據中國航海博物館陳列展示部館員、展覽內容策劃蔡亭亭介紹,展覽集中呈現34項重大考古發現及其出土文物,包括13項百年百大考古發現,15項年度十大考古新發現,空間跨度從長江上游、中游到下游,時間跨度從新石器時代一直到明清。

展覽現場

展覽現場 鏤空銅眼形器 商代晚期至西周 四川成都金沙遺址祭祀區出土 成都金沙遺址博物館藏

展覽現場

展覽現場

展廳內除了“熠熠生輝”的展品,在展陳布展上也饒有意味,比如將同屬古蜀文明的三星堆遺址和金沙遺址文物并列而置,在展板中也呈現二者文物之間的異同;再比如此次展覽還將“吳王夫差劍”和“越王鹿郢劍”并置同臺展出,營造“吳越爭霸”劍拔弩張的對峙場面。不過出于文物檔期和文保要求,“吳王夫差劍”展期僅一個月,目前放置吳王劍的展柜仍是虛位以待,至9月8日,“吳王夫差劍”才能正式亮相中國航海博物館。

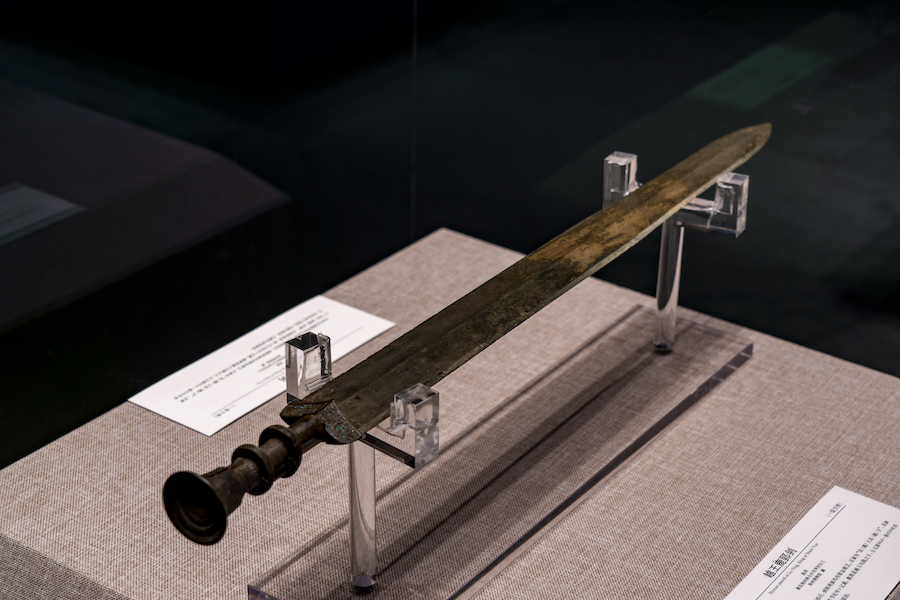

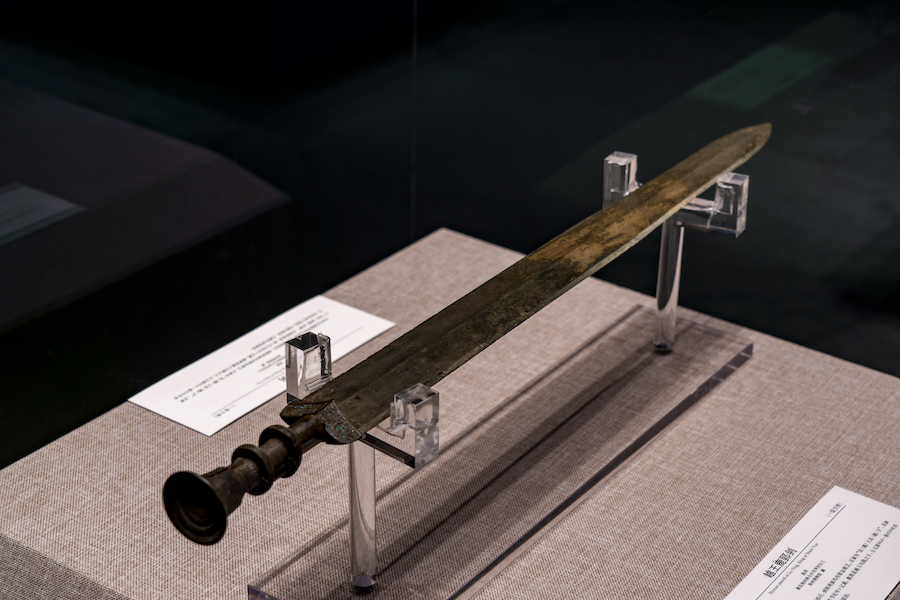

越王鹿郢(者旨於睗)劍 戰國 湖北荊州雨臺鄉官坪村出土 荊州博物館藏

呈現長江流域及江海文明的互動交流

長江是我國第一大河,素有“黃金水道”之稱。從文明曙光凌家灘、誕生“中華第一舟”的跨湖橋、一醒驚天下的三星堆、商王重邑盤龍城……無數的考古發現實證,和黃河一樣,長江也是中華文明的重要起源地。

商·銅斝(jiǎ) 湖北武漢盤龍城遺址楊家灣采集 盤龍城遺址博物院藏

“長江流域早在石器時代和青銅時代就已孕育了高度發達的文明,并以長江為紐帶,開始了區域文化交流。而隨著長江航運的全面貫通及海上絲綢之路和陸上絲綢之路的開辟,更前所未有地刺激了長江流域與海外文明的交互。”此次展覽策展人、中國航海博物館陳列展示部主任毛敏對澎湃新聞說,此次展覽即以長江流域重大考古發現為依托,以文物為視角展現長江流域的恢弘文明和航運成就,講述長江與海洋文明的互動交融。

東晉·玻璃碗 南京市博物館藏

“我們的策展團隊可以說是一路溯江而上,跟不同的文博機構借展。”蔡亭亭說。在展品遴選標準上,除了充分考慮各兄弟單位文物的實際情況和展覽檔期,主要還是為整個展線服務,挑選既能夠反映本地特色,又能夠體現長江流域區域間文化交流以及體現長江與海洋、與世界文明之間交流融合的文物,尤其是和航運、舟船文化相關的文物。

西漢·廣南羽人船紋銅鼓 云南文山州廣南縣阿章寨出土 云南省博物館藏

比如展出的作為云南省博物館鎮館之寶之一的西漢廣南羽人船紋銅鼓,不僅體現當時滇地的青銅冶煉技術,也是最能表現當時滇人青銅文化的器物。鼓身圖案精美,雕刻有四組羽人競渡紋,船身狹長呈弧形,反映當時長江流域的舟船文化、造船技術,以及水上交通的發展狀況。

比如吳國與越國瀕長江、通大海,是河網縱橫的水鄉澤國,“不能一日而廢舟楫之用”。兩國互相征伐,先后稱霸。吳越青銅器中的刀光劍影如吳王劍和越王劍,反映出長于舟輯且尚兵武的吳越先民面貌。

三國·吳時期安徽馬鞍山朱然墓出土的季札掛劍圖漆盤

又比如三國·吳時期安徽馬鞍山朱然墓出土的季札掛劍圖漆盤,代表三國時期漆器和繪畫較高的工藝水平,被列為永久禁止出國(境)展覽文物。盤中心繪春秋時期吳公子“季扎掛件,徐君冢樹”的歷史故事,歌頌了君子恪守信義的高尚情操。然而漆盤底部用朱紅漆書“蜀郡造作牢”五字銘,證實其產地就在蜀地。

“蜀地生產的漆器最終出現在長江下游東吳的將軍墓中,說明當時長江上游和中下游雖然分屬于不同的勢力,但是由于長江航運的貫通,長江下游和中上游之間的交流還是很密切的。”蔡亭亭說。

展覽現場 黑石號出水瓷碗

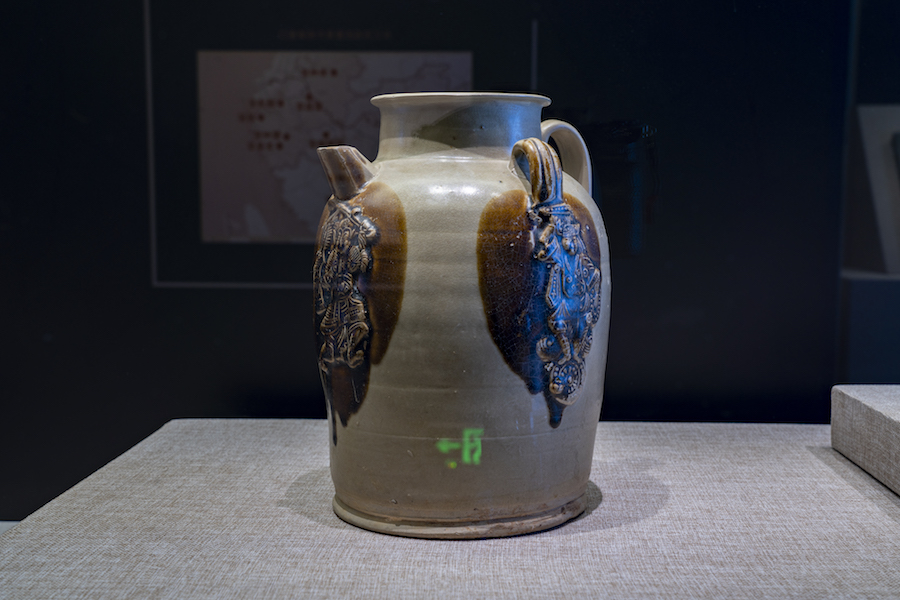

唐·長沙窯青釉褐斑貼人物紋壺 長沙博物館藏

此外展出的“長江口二號”古船出土的瓷器、黑石號沉船出土的長沙窯瓷器則無不在說明多元共生的長江流域是中外文化交流的前沿和高地,在與海洋文明的貿易往來、文化互鑒等的交流傳播方面走在前列。

今年適逢共建“一帶一路”倡議十周年,館方希望,此次展覽除了能用文物實證和講述新石器時代至今“從長江走向海洋”的交融歷程,在彰顯長江對世界文明卓越貢獻的同時,也能為推動長江經濟帶與“一帶一路”建設營造良好文化氛圍。

此次展覽由上海市交通委員會、上海市文化和旅游局(上海市文物局)、長江流域博物館聯盟、中國博協航海博物館專委會擔任指導單位,全國13省市41家博物館共同參展。展期持續至10月8日。

重點文物介紹:

1、陶塑家豬

陶塑家豬 新石器時代馬家浜文化(距今約5800~5300年) 上海青浦崧澤遺址出土 上海博物館藏

該文物出土于上海青浦崧澤遺址,這里是上海最早有人類居住的地方之一,被稱為上海遠古文化的發源地,對研究中國早期文明起源、長江下游地區新石器時代文化和上海史前史具有重要意義。家豬陶塑的出現對于研究家畜飼養起源也具有重要意義。

2、青銅人頭像

青銅人頭像 商 四川廣漢三星堆遺址2號祭祀坑出土 三星堆博物館藏

頭像方頤,粗眉,立眼,蒜頭鼻,闊口,大耳,耳垂穿孔;頸較粗,前后呈倒尖角形;平頂編發,頭發向后披,發辮垂于腦后,上端扎束。青銅人頭像是三星堆遺址中最具特色的器物之一,這些造型各異的人像應是祭祀活動中受人頂禮膜拜的偶像,既象征天神、地祇、祖先神等,也代表國王、巫師一類的世俗或精神領袖,表現出古蜀人神合一、政教合一的社會形態。

古蜀人構建了龐大的祭祀系統,三星堆出土的大量造型奇特、不見于中原和世界其他地區的青銅像,作為連接天地、溝通人神的祭祀禮器,反映了古蜀人獨特的審美意識和神秘的宗教信仰。

3、銅象尊

銅象尊 商 湖南醴陵獅形山出土 湖南博物院藏

目前商代青銅象尊僅發現3件,另外兩件皆流失海外。此件也是其中唯一一件有明確出土地點的。尊呈象形,為酒器。象鼻與腹相通,可作流口,背上有橢圓形口,酒可以從此注入。器上裝飾有龍、鳳、虎、獸面等紋飾,尤其是象鼻處的鳳鳥和虎紋,可謂匠心獨具。殷商時期,商人南下帶來的青銅鑄造技術,使湘地進入青銅時代。在湘江流域,寧鄉、醴陵等地出土的獨特動物造型和紋飾的精美商周青銅器,揭開了消失方國的神秘面紗,被學術界譽為“中國南部商周青銅文化中心”。

4、虎耳夔形扁足青銅鼎

虎耳夔形扁足青銅鼎 商 江西新干大洋洲商墓出土 江西省博物館藏

在贛江流域,以新干大洋洲、吳城遺址為代表的吳城文化,呈現出3000年前的南方青銅王國面貌。新干大洋洲是中國目前出土青銅器數量最多、種類最豐富的大型商代墓葬,與殷墟婦好墓、三星堆祭祀坑并稱為商代青銅器三大發現。新干大洋洲的青銅禮器、兵器明顯受到中原商文化影響,又具有顯著地方特色,此類虎裝飾的青銅鼎就為長江流域所獨有。虎是商代江西土著青銅文化的標志,表現出當地獨特的虎崇拜,扁足形制也是長江流域南方青銅器的特色。

5、立鳥蓋懸鈴銅罍(léi)

立鳥蓋懸鈴銅罍(léi) 西周早期 湖北隨州葉家山墓地27號墓出土 隨州市博物館藏

曾國的始祖是周初貴族南公,曾國是西周早期周王分封到南方的重要封國,葉家山墓地正是這一時期的曾侯墓地。此罍蓋上立鳥,雙耳側立獸首,頸部伸出全雕的獸首,結合寬扁夸張的扉棱,裝飾性極強。罍肩部焊接獸首,外底懸鈴,制作水平較高。與之風格相近的青銅罍在四川彭州竹瓦街窖藏也有出土。

6、吳王夫差劍(展出時間9.8~10.8) 春秋晚期 蘇州博物館藏

吳國擁有高超的鑄劍技術,著名的干將、莫邪就是當時吳國的鑄劍師。吳、越兩國尚武輕死,青銅兵器數量豐富,質地優良,是吳越爭霸會盟的真實寫照。這把吳王夫差劍通長58.3厘米,線條流暢,劍從收分自然,通體保存完好無缺,刃鋒極其鋒利,時隔2500年依然寒光逼人,是目前已知的吳王夫差劍中,長度最長、保存最完好的。

此劍采用了錯金、鑲嵌、鑄銘、刻銘等多種工藝,表面有一層藍色薄銹,劍格部分深鑄獸面紋,再鑲嵌以綠松石,雖有少量脫落,仍不失為當時鑲嵌技術的代表之作。劍箍上所鈐松石小若沙粒擺列整齊,技法也是已經失傳的絕技。劍首鑄有八圈精致峻深的同心圓凸棱,是最為稱道的“吳越青銅劍三絕”之一。

7、越王鹿郢(者旨於睗)劍

越王鹿郢(者旨於睗)劍 戰國 湖北荊州雨臺鄉官坪村出土 荊州博物館藏

此劍劍格兩面均有錯金銘文,正面為“越王越王”,反面為“者旨於睗”,於睗即鹿郢。據《竹書紀年》記載,鹿郢是越王勾踐之子,公元前464~前459年在位。吳越地區喜將暗紋刻于兵器上,這種裝飾方式最早見于西周,劍的圓莖也具備強烈的吳越文化因素,春秋晚期已盛行于吳越地區。此劍發現于楚地,可能為戰爭、禮聘往來等原因。

吳國與越國瀕長江、通大海,是河網縱橫的水鄉澤國,“不能一日而廢舟楫之用”。兩國互相征伐,先后稱霸。吳越青銅器中的刀光劍影,反映出長于舟輯且尚兵武的吳越先民面貌。

8、青銅鳩(jiū)杖

青銅鳩(jiū)杖 春秋 浙江紹興漓渚鎮出土 紹興市柯橋區博物館藏

鳩杖是有一定權力和年長者所用之物,先秦時期賜給老人幾、杖,以示尊老、養老。此杖由杖首、杖身和杖鐓三部分組成,造型唯美,紋飾繁復,技法精湛。杖首頂端棲一鳩鳥,短喙翹尾,展翅欲飛,通身飾羽紋,這種崇鳩風尚源于越國對鳥圖騰的崇拜。杖鐓底端跪坐人像,頭上蓄發至額前和耳部,腦后一椎髻,橫穿一簪,身上飾幾何紋、蟬紋等,腰系一帶,真實地再現了古越人“斷發文身”的習俗。杖首和杖鐓的中間部位平雕、鏤雕兼具,蟠虺紋、蟬翅紋、云雷紋和諧組合。

9、動物搏斗場面銅貯貝器

動物搏斗場面銅貯貝器 西漢 云南晉寧區石寨山古墓群出土 云南省博物館藏

貯貝器因出土時器內貯滿了貨貝而得名,有些貯貝器頂部的蓋上鑄造了內容豐富的形象,蘊含了大量滇人信息,是石寨山文化典型器物之一。此器圓筒形,中腰收束,蓋與器身以子母口相套接,兩側各有一虎形耳,器底有四個犬形足。器身頂部及底部飾有螺旋紋。蓋面鑄虎、牛搏斗場面,其正中為一樹,樹上立猴及飛鳥。

10、“君幸食”貍龜紋漆盤

“君幸食”貍龜紋漆盤 西漢 湖南長沙馬王堆一號漢墓(辛追墓)出土 湖南博物院藏

馬王堆漢墓位于湖南長沙,是湖南地區迄今保存最為完整的漢代王侯墓群。規模宏大,出土了精美的織繡、漆木器、帛書等豐富的隨葬器物,絕大多數保存完好,展現出漢代長江流域在紡織技術、漆器工藝、科學文化等多方面的重大成就。

馬王堆漢墓出土的漆器數量眾多,制作精致,紋飾華麗,光澤如新,可見漢初長江流域漆器制造業之發達。這件漆器旋木胎,盤內黑漆地上畫三貓一龜,朱書“君幸食”。貓用紅漆單線勾勒,內涂灰綠色漆,朱繪耳、須、口、眼、爪、牙和柔毛,畫面特別突出了貓大睜的雙眼、長尾巴以及烏龜的長頸,形象頗為生動。龜代表長壽,在當時被視為祥瑞,與龍、鳳、麟并稱“四靈”。貓與龜的組合,反映了當時人們希望延年益壽的美好愿望。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司