- +1

關于黃永玉先生的一些非憂郁碎屑 | 周立民

黃永玉先生 攝影:比目魚

人生多么燦爛溫暖

——關于黃永玉先生的一些非憂郁碎屑

文/周立民

1

大約是2011年吧,那時,我與黃永玉先生不是很熟,至少在他面前講話都是“力求嚴肅認真思考”的,必要的拘謹削弱了不少交談的趣味。好在,老人家揮灑自如,談笑風生,減去了由尊敬而派生出來的很多生分。那一次是在虹橋機場送黃先生回北京。此行,重溫了埋伏在街角的青年時代的故事,與老朋友有著愉快的相聚,也有很多意外的勞累。走到哪里都有很多人像追星一樣圍著他,在各種傳奇故事的蠱惑下,人們忘記了這是一位年近九十的老人,恨不得把他當作三頭六臂、騰云駕霧的齊天大圣。有一天,黃先生剛走出武康路113號大門要上車,恭候已久的朋友龍卷風一樣地呼嘯而來把他團團圍住。那陣勢,著實讓我心驚肉跳。后來聽說都是猴票的集藏者,我才轉(zhuǎn)為可以理解的會心一笑。

要是黃先生帶著一個大筐的話,各式各樣的恭維話肯定能裝得滿滿堂堂,這里面有因?qū)λ木磁宥圆患傲x,也有根據(jù)流俗習慣的慌不擇言,像咖啡里多撒了好幾包糖,甜膩是甜膩了些,喝下去還是比較舒爽。可是,黃先生是流俗之人嗎?不僅不是,而且他常常還會為“寧作我”而發(fā)出堅強抗議。一位老師照顧他的行程,“接下來”干什么,大家都聽命于他,習慣成自然,執(zhí)行下一個程序時,每個人都望著這位老師,直到他發(fā)出指令后,人們轟隆隆一涌而出。有一次也是這樣,我走路向來“雍容大方”(慢也)得以在后面陪著黃先生。只聽老人家做憤憤狀道:為什么聽他的,我為什么要聽他安排?!哈哈哈——對于這么高深的哲學問題,我只能連連哈哈哈。

在虹橋機場,大概從貴賓室出來去安檢口的那段路,長長的過道,人并不多,這一回,我們倆走在前面。黃先生從來不要人扶,他的包和一個小箱子都自己帶著。在有那么片刻的沉默之后,黃先生像是自言自語,又仿佛是“附耳過來”專門對我說的,聲音很低,卻又毫不含糊:什么大師,大師,運氣好而已。我愣了一下,傻傻地笑著,不知該怎么接他的話,那一刻卻如聽驚雷。

黃永玉究竟是不是大師,這是一個學術問題,留給那些戴博士帽的人去討論吧;然而,黃永玉怎么看別人稱他“大師”,卻是一個道德和人格的問題。我很早就拜讀他的《大師呀!大師》一文,對于“教授滿街走,大師多如狗”的現(xiàn)象,他認為“我們的文化藝術已經(jīng)達到一種極有趣的程度了”,并表示除非他腦子里沒有達·芬奇、米開朗琪羅、吳道子、張擇端……否則是不敢妄稱大師的。然而,人家如此充滿善意、敬意地叫在你面前,你又不能去跟人家辯論學術史吧,“洗耳恭聽”之余,大概老人家煩了,才有了這樣的小爆發(fā)。

“認識自己”,確實難上加難,尤其身在云深處。這樣的話,九十歲的巴金先生說過:“什么‘大師’,什么‘泰斗’,我跟托爾斯泰差得很遠,我還得加倍努力!”(《寫給端端》)我當然不會因為他們的自我認識就低估了他們的藝術價值和分量。然而,的確從那一刻起,那堵“大師”的柏林墻被他自己拆掉了,黃先生由天上降落人間,成為我面前一位親切的老爺爺。

《見笑集》插圖 《花衣吹笛人》

2

黃先生的文字俏皮,“老子”常掛在嘴邊,爆炸式的語言也屢見不鮮,這容易讓人們誤以為他是一個狂傲無邊的人,再加上近年來段子文化盛行,添加油醋早已蓋過菜的本來味道。本來嘛,做藝術家的,即便沒有一點傲氣,也得有一些傲骨。況且,湖南人有一點“楚狂”,實屬正常。黃永玉在藝術世界中,縱橫捭闔,狂放不羈,自由酣暢,這是他的藝術魅力和生生不息的動力。回到現(xiàn)實,依舊如此“唯我獨尊”?或許有,也不全是。

后來,彼此熟悉了,難免張三李四陳芝麻亂谷子無所顧忌地聊起來,黃先生滿肚子故事,坐在沙發(fā)上,信口道來,我也會主動跟他請教一些事情,講來講去,我能夠品出:他談人論事,絕不挑起是非,很少聽他說某一個人的不好。他念叨的多是別人對他的恩情,掛在嘴邊的是誰誰誰“真是了不起”。在荒謬的歲月里,那些人與人之間關系錯位而引發(fā)出來的離奇甚至令人憤怒的故事,當他重述時,都變成了卡夫卡式的小說,濾去了情緒,剩下的是黑色幽默。這其中,是黃先生對待人生和世界的態(tài)度起了作用,別忘了,他寫過“愛、憐憫、感恩”的箴言。

《沿著塞納河到翡冷翠》,人民文學出版社

提到晚輩、年輕人,憑著黃先生的資歷和見識,隨便“指點”幾句,也足以表明我吃的鹽都比你吃的米還多,這是老人理所當然的樂趣和專利,黃先生自動放棄,取而代之的是慷慨的表揚。記得前幾年,在萬荷堂,他過生日的盛大派對上,冷冰川先生現(xiàn)場展示他的大尺幅的“墨刻”,他拿著一根竹杖一頁頁地挑動裝裱好的作品。黃先生站在一旁欣賞,看得極其認真。他給冷冰川寫過詩,稱他“你的勞作簡直像宋朝人”。木刻是黃先生的看家本領,這種不帶客套的同行間的欣賞,不由得讓人感到“虛懷若谷”不是一個虛空的詞匯。

這是一種修養(yǎng)、品德,也是對我的現(xiàn)場教育。

唯有一次,我說從某某處來時,他不動聲色地說了一句:這個人不怎么樣嘛。沒有解釋,我也沒有多問,話題就轉(zhuǎn)了。這是很少有的評價,還要等上幾年,我才感慨老人家火眼金睛。不言人惡,并非他對人對事沒有看法。

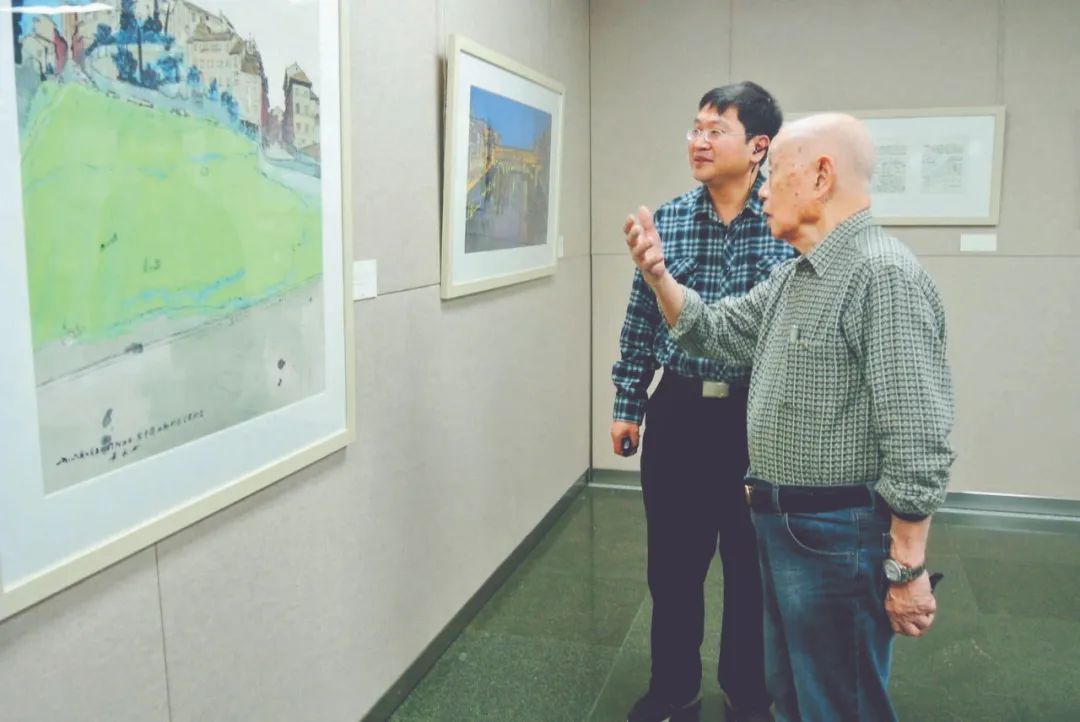

黃永玉和周立民 攝于2003年

3

要講教育,黃先生恪守交稿時間,對我也是莫大的教育。

在這方面,我是臭名昭著的“老賴”,寫文章嘛,不是搬磚頭,可以定時定量;就是搬磚頭,也有累得人仰馬翻的時候,人又不是機器……反正我能夠找出各種理由安慰自己,將拖延癥持續(xù)到最后一刻。

黃先生完全不是這個風格,他屬于一日不把工作做完全天都不安生的那種。寫《無愁河的浪蕩漢子》的連載時,幾年來,交稿前的日子都是他努力工作的時間,每期發(fā)稿非得寫滿幾十頁(這不是虛數(shù),是嚴格的頁數(shù)),如果臨近日期,還沒有如期完成,他就要加倍工作。畢竟九十多歲的人了,哪能像小伙子那樣去拼啊。因此,一有機會,我都試圖緩解老先生的焦慮。我現(xiàn)身說法:完全不必著急,我欠某某的稿子,都拖了半年,還一個字都沒有呢……說完了,我就意識到自己的愚蠢了,看老先生不置可否的樣子,就知道他不鄙視這種“作風”已經(jīng)是寬容了。

在《這些憂郁的碎屑》中,他盛贊表叔沈從文的《長河》,“我發(fā)現(xiàn)這是他與故鄉(xiāng)父老子弟秉燭夜談的第一本知心的書。一個重要的開端”;他還為《長河》“可惜太短”而惜。《無愁河的浪蕩漢子》,承繼表叔的遺志,以故鄉(xiāng)的思維寫成巨制。那幾年中,他的興奮點都在這里,每次去拜訪他,還沒有坐穩(wěn),他就會主動講起昨天寫到哪兒,又寫了什么,就其中某個人物還會有海闊天空的侃談,物是人非的感慨。我也經(jīng)常求證:某某人物是真(實有)的嗎?得到的回答,十有八九都是,有個別的為了避免引起不必要的麻煩,略微變了名字而已。黃先生大概不能忍受有些回憶錄的濫套和貧乏,才選擇了“小說”這種形式,他要更大的自由,他更看重“敘述”。

2016年11月的一天,我去太陽城看黃先生。剛坐下,他就說昨天寫到在福建涵江的一個女孩子,叫李好音,他們此生見面說過的話不過五句,主要是女孩子代爸爸給他送信,請他到家里聚會。聚會時,女孩子彈琴給大家聽,宛若仙人。他當即萌生為她刻一幅彈鋼琴木刻的念頭……小說里這一節(jié),是這么寫的:“來不及了。這一輩子都來不及了。”多年后,女孩子的命運仍然讓他揪心,小說里引一位朋友的話:“她真不該生到這個世上來,來干什么呢?”(《無愁河的浪蕩漢子·八年[下]》第一冊71頁)

那天,客廳里好像只有我們兩個人,還有貓、狗、烏龜。黃先生靠在沙發(fā)上,輕聲講述往事,好像不悲不傷。我為她寫了一首詩,說罷,他讓我隨他去臥室,那是我唯一一次進他的臥室。不太大,有一張書桌,他順手從桌面稿紙上撕下了一張,又拿了一張復印的小畫,畫的是女孩子給他送信的場景,掏出隨身帶的鋼筆,鄭重地寫上“立民紀念”,簽了名字和時間送給我。

我是后來才慢慢品味到這首題為《給海底的好音》的詩浸含的悲傷:

承受你悲苦的重量,地球太小。

我心底有你的墓園。

我們不曾戀愛,卻留下

最初的一瞥,

一縷會心的輕煙。

原諒我這只遠航旅鳥

沒想過停歇在你溫暖的窩邊。

唉!這人生,

一個世紀就那么一閃。

(我茍活的年令與你的冥壽相近。)

但回夢中,

從未灰褪你的朱顏。

詩未完,但我無法再抄下去了。正像小說里寫的:“人總不能常常把痛苦當做讀詩啊!心底飄忽的傷痕,是所有活人流淌的血。”大家從《無愁河的浪蕩漢子》里讀到那么多有趣的故事,找出了很多“段子”,自然無不可。我們也千萬別輕佻了它,這部書里有傷痕和血。

《無愁河的浪蕩漢子·八年(六卷)》,人民文學出版社

4

《無愁河的浪蕩漢子》寫了福建的很多地方,那是黃先生青年時代的舊游之地,有一年,我和同事有幸陪他重訪泉州。從他與弘一法師碰面的開元寺出來,在車上老先生教我們說了一路的閩南話,這大概是中國最復雜的方言吧,我原以為老先生不過是在小說里秀秀肌肉,這么多年早忘了。沒有想到,他的實操功夫也不差。一天晚上,黃先生逛夜市,操著當?shù)卦捀鷶傊髁奶欤晃荒昙o不小的攤主伸出大拇指說:您一定是早年去海外的本地人。——在僑鄉(xiāng),這樣的人很多。“鄉(xiāng)音”未改鬢毛衰,黃先生得意極了。

在泉州,抗戰(zhàn)中的某一天,黃永玉去理發(fā),老師傅已經(jīng)給他抹上肥皂開始給他洗頭了,飛機轟炸的警報響了,黃先生要去躲警報,老師傅不以為然地說:不用理會它。黃先生堅持:不行!我要進防空壕。一頭肥皂泡都不顧,躲了出去。轟炸過后,他轉(zhuǎn)回理發(fā)店,完全成了另外一個世界,門窗不見了,店里空空蕩蕩,唯余他剛才坐過的那把椅子,有人注意貼在墻皮上的是人的腸子或肚子。要是不躲出去……在今天人流熙攘的街道上,黃先生講著這樣驚心動魄的遭遇尋找當年的理發(fā)店。街巷的樣貌大變,只能根據(jù)回憶大致判斷位置。

從這處走出來,我順口說了一句:中午,找個地方喝點稀飯吧。

老先生一聽,勃然大“怒”:得了吧,我抗戰(zhàn)時候喝了不知多少稀飯,餓著肚子吃不飽……這么多年來,這傷痛記憶還沒有消除,我趕緊繳械投降。忘了到什么酒店吃海鮮,有一種錐形螺,很鮮,好吃,大家贊不絕口,黃先生也緊吃慢吃。吃出豪興來,他堅持再要一盤。上來后,大家吃得不多,基本上被黃先生承包了。席間,也談起第二天去廈門,去集美,跟他的老同學們聚會。這是黃先生期待的旅行,也是我盼望著的。我聽說當年他五次留級創(chuàng)紀錄,同學多得也無人能比,很想當面跟他們請教一下黃先生是怎么做到的。

第二天一早,收到黃先生的女兒黑妮老師的電話,說她爸爸昨晚上腹瀉一晚,早晨也沒有好。罪魁禍首估計就是那兩盤錐形螺,寒性太大,關鍵是吃得太多……

集美,沒有去成。

《見笑集》插圖《像年青人一樣從頭來起》

5

拒絕接受“大師”的帽子,對于“勤奮”倒是坦然受之,黃先生說過:“若果有人稱贊我:‘這老家伙挺勤奮!’倒還是當?shù)闷鸬摹!保ā洞髱熝剑〈髱煛罚┚W(wǎng)上盛傳黃永玉是超級玩家,我接觸黃先生時已經(jīng)是“無愁河”時代,他似乎只有夜以繼日的工作,想當年提著獵槍去郊區(qū)打獵的事情已經(jīng)是文章里的事情了,除了見見朋友、聊聊天外,他換換腦子的娛樂似乎只有看電視了。晚飯后,大家陪著他,看拳擊比賽,看相親節(jié)目,有時候也看碟片放出來的老電影。到了一定時刻,大家都主動告辭,要老先生早一點休息。其實,他又看書去了,聽說經(jīng)常看到深夜。

《無愁河的浪蕩漢子·朱雀城》,人民文學出版社

有一段時間,看“非誠勿擾”是黃先生的家常娛樂。有癮時,大概是一期不落。在鳳凰有一次,外面施工把有線電視線給挖斷了,可把老先生急壞了,趕緊命人去打聽什么時候能修好。在上海的一家酒店里,有線電視沒有那個頻道,幸好用電腦上網(wǎng)救了急。看節(jié)目,免不了議論,有一次,老先生感慨:像我這樣又窮又丑的,換作今天,連老婆也討不上嘍。

畫畫兒也不是一件輕松的活兒。我在一旁看過黃先生畫畫,老人進入狀態(tài)后也是旁若無人。不懂藝術的我們屏住呼吸,靜靜地看畫家一筆一畫,明顯卻能感覺這也是氣力活兒。畫到某個環(huán)節(jié),老人會停下來,坐在椅子上,抽幾口煙,但是,眼睛還是盯在畫面上,想必還在構思,大家依舊大氣也不敢出。畫家在不畫畫的時候,大腦也沒有停歇。有一次他說,他要畫屈原在船上把酒臨風的樣子,一直未能下筆,主要是因為沒有想清楚,風吹著屈原的衣服,衣服該呈現(xiàn)出什么樣子。2014年6月底,黃先生在他們的社區(qū)搞了個雕塑落成儀式,我們一家三口趕去湊熱鬧,我女兒九歲,抱著她的絨毛玩具狗在人群里走來走去。人很多,很熱鬧,新朋舊友都來了。第二天上午,清靜下來了,我們?nèi)S先生家聊天。黃先生突然問我女兒:你昨天手里抱著那個東西呢?我女兒說裝行李箱了,他立即從家里找出一個提線玩偶,交給我女兒說,你拿著,站在那里。又說:我昨天一直就在想該怎么畫你。——一個大畫家畫一幅速寫都要琢磨很久,他的勞作什么時候有停歇。

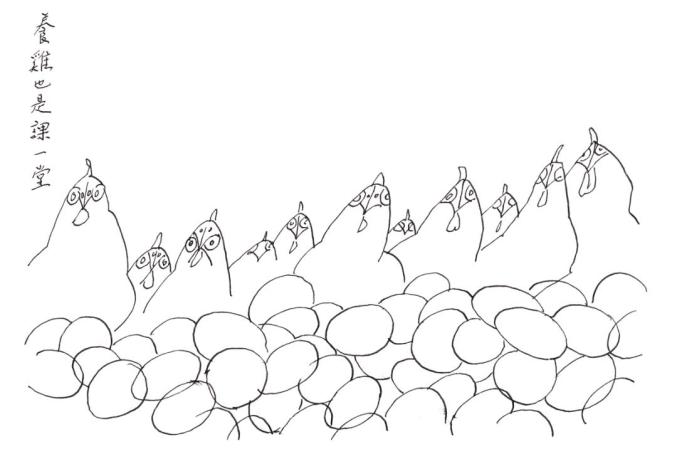

《見笑集》插圖《養(yǎng)雞也是課一堂》

休息是一件奢侈的事情,黃先生一直在爭分奪秒地工作。他不止一次說過:有些故事,再不講出來,以后就不會再有人提了,要是跟我一起湮沒了,太可惜了……他在與時間賽跑。有時候,我感覺,黃先生是在以告別的眼光打量著這個世界。壬寅年正月初一,他寫的《今夜》印成了賀卡,分發(fā)給朋友,其中寫道:“愿上天給人間每個人都有美好的今夜,天天如此,月月如此,年年如此。十年如此,百年如此。告訴子孫們,人應該擁有如今夜之權利,過寧馨如今夜之日子。”這是他留給人間的美好愿望嗎?

想不到告別的時刻來得如此倉促,我無法將死亡與這個老人聯(lián)系起來。我也不愿意在他面前哭哭啼啼,唯有默默念道:這一次,您可以放心休息了吧?我還想對他說:請放心,有您的祝福,無論何時何地,我們都會有“今夜”;不管歲月冷暖,我們都會像您一樣,去創(chuàng)造燦爛溫暖的人生。

2023年6月16日中午

黃永玉先生 攝影:比目魚

×

黃永玉在人民文學出版社

《無愁河的浪蕩漢子·朱雀城》

黃永玉/著

人民文學出版社

這是一部濃墨重彩的歷史生活長卷,一幅多民族文化交融的邊城風俗圖畫。黃永玉少小離家,一生漂泊,本書的創(chuàng)作源于他深刻的故鄉(xiāng)記憶和生命體驗。極其生動細致地刻畫了上世紀二三十年代作為湘西地區(qū)政治、經(jīng)濟、文化、軍事中心的朱雀城,它的社會組成的各個側面,它所經(jīng)歷的重要歷史事件,生活在其間的形形色色的人物……種種歡樂與悲苦、呼吸與悸動,構成一座古城的勃勃生機。

《無愁河的浪蕩漢子·八年》

黃永玉/著

人民文學出版社

《八年》是黃永玉先生創(chuàng)作的系列長篇小說《無愁河的浪蕩漢子》的第二部。因朱雀家中生計日蹙,十二歲的張序子被迫離開故鄉(xiāng),輾轉(zhuǎn)到廈門集美求學。在這“海濱鄒魯”,序子見識到別樣的文明。《八年》循著序子的足跡,濃墨重彩描摹二十世紀三四十年代東南地區(qū)教育、人文、藝術活動及民間生活的生動圖景,刻畫出一群風流儒雅的文人和風華正茂的青年的肖像。

《無愁河的浪蕩漢子·走讀》

黃永玉/著

人民文學出版社

《走讀》是黃永玉先生創(chuàng)作的系列長篇小說《無愁河的浪蕩漢子》的第三部。描寫主人公張序子經(jīng)歷八年艱苦的輾轉(zhuǎn)流徙的生活,終于迎來了抗戰(zhàn)的勝利。為了謀求出路,他離別新婚妻子,只身闖蕩大上海。在解放戰(zhàn)爭節(jié)節(jié)勝利的炮火聲中,一群追求革命的進步藝術家煥發(fā)了希望、激情并付諸行動。小說循著序子的足跡,從上海到臺北到香港,序子和他的藝術家朋友們,一方面艱難生活著,一方面期待著迎接一個嶄新世界的到來。小說展示了上世紀四十年代后期一群木刻家、詩人和作家生動活潑的樣貌以及各地特殊的風俗人情和社會生活形態(tài)。

《沿著塞納河到翡冷翠》

黃永玉/著

人民文學出版社

本書收入的兩輯文章《沿著塞納河》《翡冷翠情懷》,是黃永玉根據(jù)短期旅居國外寫生作畫的經(jīng)歷、見聞而創(chuàng)作的藝術游記散文集,記述了作者在巴黎及意大利各地親歷偉大藝術遺存的感悟、惶惑以及堅守勤拙的自勵。作者敏銳、細致、富于幽默感,將旅途中遇到的奇情趣事、與旅居地人們的有趣交往,描述得活潑生動、引人入勝。

原標題:《關于黃永玉先生的一些非憂郁碎屑 | 周立民》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司