- +1

金沖及:我怎樣開始寫最初幾篇史學論文

我是1951年從復旦大學歷史系畢業的。那一年復旦文學院和法學院師生六百多人到安徽五河縣和靈璧縣參加土地改革工作。歷史系主任周予同教授擔任大隊長,譚其驤教授等也參加了,四年級學生因為參加土改,都沒有寫畢業論文。我因為正擔任校團委書記被留在學校。參加土改的師生歸來后緊接著是“三反”和思想改造運動,畢業論文也沒有做。盡管自己喜歡讀歷史書,到那時卻還沒有寫過一篇學術論文。

怎樣開始寫最初的學術論文,在今天的中國近代史學者看來,是再普通不過的事了,有什么可說的?但在上世紀50年代,跨出這一步,實在并不容易,原因可能是歷史條件不同。

我最初發表兩篇史學論文,都在1955年,也就是24歲時候。1952年,教育部規定大學的歷史系和中文、新聞等系都要開設中國近代史的課程。那時說的中國近代史,指的是鴉片戰爭到五四運動那一段歷史。教授中專治中國近代史的極少,有些人還持有中國近代史不能算“學問”的偏見。于是,這副擔子在各校相當普遍地落到和我同輩的青年教師肩上。

青年教師擔負起這門課的教學,如果同時要開展專題性的研究工作實在有很多難處:第一,中國近代史在各校大抵是一門新課,處于草創階段,需要適應新中國的需要,但沒有現成的教材,主要參考的學術著作是范文瀾同志的《中國近代史》上冊和胡繩同志的《帝國主義與中國政治》。這兩本書可以說引導著青年教師入行,但并不是教材的體裁,范老的書又只講到義和團運動為止。金陵大學陳恭祿教授的《中國近代史》是解放前的“部頒教材”。我在中學時代曾買來讀過,這也是我曾報考金陵大學歷史系的重要原因,但它終究已不適宜作新中國的該課教材。各校之間當時可以說沒有什么往來和交流。所以,承擔這門課的教師,幾乎全力以赴地從事備課,還談不上有多少從事史學專題研究。第二,當時刊載史學論文的場所十分少,求得發表相當困難。由尹達、劉大年主編的《歷史研究》在1954年中期才創刊。此外的史學刊物有天津的《歷史教學》、河南的《新史學月刊》,篇幅比較少,每期只有幾十頁。中國科學院歷史研究所第三所的《集刊》,論文水平較高,給我很多啟示,但似乎只刊載本所學者的文章,而且出了兩期就停刊了。此外,在綜合性刊物《新建設》、《文史哲》、《學術月刊》和大學學報等有時也刊載一些史學論文,但為數并不多。高等學校從事中國近代史教學的教師,人數不少,但忙于備課,論文發表既然相當困難,就顧不上了。第三,當時按教育部規定在高等學校從事中國近代史教學的青年教師,是這方面最大的群體,但彼此長期并無交往,自己無論知識積累和思考深度,都處于起步階段。讀了范文瀾、胡繩的著作和羅爾綱先生連續出版的太平天國史學考辨著作,都有望塵莫及之嘆,一時不敢輕于下筆。中國史學會主編的多卷本中國近代史資料叢刊,叢刊給了我們極大幫助,但大家都忙于備課,沒有多少精力從事專題研究。陳錫祺教授的《同盟會成立前的孫中山》和李時岳的《辛亥革命時期兩湖地區的革命運動》都大約只有六七十頁,已十分引人注目了。

回想起來,1961年的辛亥革命六十周年學術討論會對推進中國近代史研究工作所起的作用是不可忽視的。那是我生平第一次參加在外地舉行的全國性學術討論會。到會的前輩學者有吳玉章、李達、范文瀾、呂振羽、何干之、黎澍等,中青年學者有陳旭麓、李侃、胡繩武、湯志鈞、祁龍威、戴逸、章開沅、茅家琦、陳慶華、李時岳、龔書鐸、李文海、張磊等(李文海與張磊當時只有二十多歲),許多人是第一次見面,以后成為至交。會上的熱烈討論和自由交談,有力地促進了中國近代史學科的繁榮和建設。討論會的論文出了專集。這以后中國近代史研究的面貌同以前相比,確實發生了重大變化。

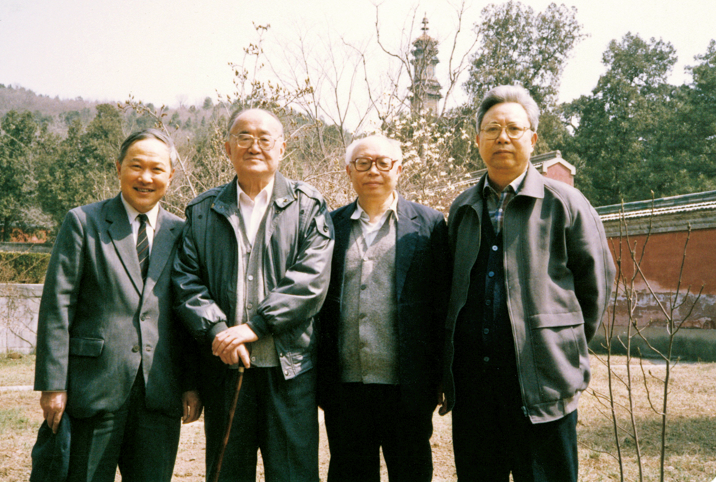

1961年10月21日,辛亥革命五十周年學術討論會留影。參會人較多,舉例如下,第一排左第六人起:呂振羽、李書城、范文瀾、吳玉章、李達、吳晗;第二排右起第五人陳旭麓、第六人胡繩武;第三排左起:林增平、王思治、李文海、余繩武、戴逸、金沖及、祁龍威;第五排左五:章開沅

再講講我自己最初的兩三篇史學論文是怎樣會寫出來的。

1952年院系調整,教育部規定綜合性大學的歷史系都要開設中國近代史的課程。復旦歷史系的教師陣營很強,一級教授有周谷城,二級教授有周予同、譚其驤、胡厚宣、陳守實、蔡尚思,王造時六位,還有耿淡如、馬長壽、陳仁炳、田汝康等教授,真是人才濟濟。但那時教授專治中國近代史的人十分少,復旦歷史系又沒有這方面的副教授和講師,所以這門課第一年由陳守實教授開設。陳守實教授是清華大學研究院畢業的,他的專長是明清史和中國古代土地制度史,不能長期要他再擔任這門課的講授。那時,中國近代史這門課不但沒有教材,連教學大綱也沒有。就由胡繩武同志(他和我是同學,比我高三個年級,1948年畢業后留校當助教,素來熟悉)同我兩人邊學習,邊編寫教學大綱。1953年,由我們兩人分別擔任歷史系和新聞系這門課程的講授,內容是從鴉片戰爭到五四運動前的歷史。從此,我先后在歷史系、新聞系、中文系講這門課(從1953年到1964年),職稱在1955年定為講師。說實話,對付講這門新課已很費力,顧不上再去做什么專題研究工作。

講課使自己受益極大。我講了12年課,盡管一直是教學工作和行政工作“雙肩挑”。但深深感到有這樣多年的教學經驗和沒有這種經驗大不相同。當教師的好處,我的感受至少有幾點:

一、講課要在不長時間內向學生講清楚這門課程的基本知識,包括有關基本理論,要使學生能夠聽明白,并且對重要內容留下比較清晰的印象。最重要的是兩條:一是這門課程內容的基本脈絡線索和內在邏輯;二是今后工作中常容易接觸到的重要知識和學生學習時容易產生疑問的地方。這就要求任課老師事先充分準備,分清主次,理清思路,記住一些應該記住的事實。不能呆板地只講一些具體的歷史事實,備課的過程,實際上是自己深入學習的過程。如果以其昏昏使人昭昭,學生自然不會滿意。而且,學術研究總在不斷發展,自己的知識和理解也有進步和變化,不能每年拿著老講稿去講,總要年年都有所補充和修改。這樣的備課自然比自己平時看書所得的印象要深得多,而且養成把個別問題總放在全局中去考察或同周圍其他因素聯系起來分析的習慣,既積累了知識,也在頭腦中積累起越來越多的問題,不能只是簡單地就事論事。這就為后來從事研究工作打下比較扎實的基礎。

二、教師講課時是面對學生的,眼前是滿課堂的年輕人,講話是講給他們聽的,處處都要想到能不能引起他們的興趣,考慮他們能不能聽懂,會有哪些疑問需要幫助他們解答。這門課,我在復旦教了十多年,比較熟悉,后來講課就不帶講稿,重要的引文也事先整段地背熟,上課就像同朋友聊天那樣一口氣講下去,當然,和平時聊天不同的是:條理要分明,敘事要準確。這樣,課堂空氣很活躍,也很自然。我感覺寫文章同講課一樣,要處處替對方著想,因為你寫的是準備給讀者看的,不是自己關在書房里寫給自己看的讀書筆記。教書一定要處處都想到那是講給學生聽的,要為他們著想不是自言自語。這是沒有當過教師的研究者不容易強烈地感受到的。我當過幾年校團委書記,那時政治活動多,需要向團員和學生講話和作報告,在這方面也是受益不少的。當然,現在常向聽眾作學術報告的研究者,也會有這種感覺。

三、做教師還有一個“教學相長”的重要好處。一些書讀得多或長于思考的學生,對問題常會有很高明的看法,是教師原來沒有想到的。常同學生接觸,思想就更活躍,更容易從不同角度來看問題,這比老是一個人苦思冥想,甚至會鉆入牛角尖里還拔不出來要好得多。我在講課時曾采用一種辦法:當涉及某個比較復雜或重要的問題時,停下來請同學們舉手后起來談自己對這個問題的看法。當幾個同學發表意見后,我再總結一下,在總結中自然也包括并吸收了幾個同學發言中談到的看法。1957年,我同胡繩武同志第一次合作發表的關于太平天國《天朝田畝制度》那篇文章,實質就是我在一次課堂討論(那時叫作“習明納爾”)中,對許多同學發表各種意見后的總結。我同胡繩武同志平時經常就一些學術問題聊天和議論。那次課后,我同他談到那次總結的內容,他又談了一些看法。我就以兩人署名的方式在《文匯報》(記不清了,也可能是在《學術月刊》)上發表了。這是我們倆合作寫文章的開始。其實,那次的文章中也包含一些同學發言中的看法。平時,同學們聽課后提出的問題和發表的議論,也使我受到啟發,思路得到開闊。

還需要講到:復旦大學歷史系有著不少優秀的學生。聽過我課的同學中,如朱維錚(1956年入學)、李華興(1957年入學)、姜義華、王學莊與王知常(1958年入學)、王守稼(1939年入學)、張廣智、王鶴鳴、朱宗震(1960年入學)等,他們后來在不少方面超過了我的成就。如當時在史學界產生過不小影響的同班同學姜義華、王學莊、王知常入學不久就合作寫了一本《孫中山的哲學思想》,署名是從他們三人名字中各取一個字組合成的“王學華”。這是解放后出版的第一本研討這個問題的著作,引起不少人注意,打聽這位沒聽說過的作者是哪個單位的,沒想到是三個一年級大學生。生活在這樣的環境中,對我的促進作用不言自明。

但講課的頭兩年多,我幾乎全力以赴用于備課,一篇史學論文也沒有寫過。它的原因前面已經說過:一來是教學的負擔很重,當時沒有現成的教材,只能邊學邊講,已經窮于應付,哪里談得上再做什么專題研究?二來是當時教學的主要參考書是范文瀾的《中國近代史》(上冊)和胡繩的《帝國主義與中國政治》,覺得他們對中國近代史中的主要問題都已說得很清楚,自己一時提不出還有什么問題需要研究。三來是那時在中國近代史研究方面,除太平天國歷史有簡又文、羅爾綱、郭廷以、謝興堯等先生有專著外,其他研究成果還很少。中國科學院的歷史第三研究所《集刊》發表了一批很好的論文,當時使我感到耳目一新,可惜的是這個刊物出了兩期就不出了。所以,即使自己想做些專題研究,一時還感到無從下手。這對今天的中國近代史研究似乎難以想象,但對我們這一代人說來,這種幼稚狀況當初相當普遍。

我寫的第一篇史學方面的文章,是發表在《歷史研究》1955年第2期的《對于中國近代歷史分期問題的意見》。寫這篇文章的原因是:胡繩同志在《歷史研究》1954年的創刊號上發表了一篇論中國近代歷史分期問題的文章,影響十分大。他寫道,“中國近代史是充滿了階級斗爭的歷史”,“我們可以在基本上用階級斗爭的表現來做劃分時期的標志”。我已經教了一年多中國近代史這門課,對這個問題有不同的看法。我認為,“分期的標準應該是將社會經濟(生產方式)的表征和階級斗爭的表征結合起來考察,以找出中國近代歷史過程發展各個階段中的具體特點”,并且就此對中國近代歷史應該如何劃分階段展開了具體的論述。

寫這篇東西時,本來并沒有想把它作為學術論文來寫。只是在1955年春節時在辦公室值班,用一天時間寫成的。當時年輕,剛滿24歲,還有一股“初生之犢”的勁頭,有什么不同想法就想說。寫得還很長,就寄給《歷史研究》,就像是一封比較長的讀者來信,所以用的題目是《對于中國近代歷史分期問題的意見》,寄出了就了事,沒有想是不是會被發表。其實,文章中有不少幼稚的地方,而《歷史研究》編輯部卻很快就把它發表了。除刪掉原有的一句“胡繩同志是我尊敬的前輩”外,其他一個字都沒有改動。當時定期出版的史學專業刊物很少,除《歷史研究》外,只有天津的《歷史教學》和河南的《新史學月刊》,而且篇幅都很短。此外,《新建設》《文史哲》《學術月刊》《光明日報》《文匯報》等綜合性報刊上也有一些史學的文章,當然不會多。因此那篇文章在影響很大的《歷史研究》上發表后,反應還不小。我同史學界不少朋友的“文字之交”就是從此開始的。

還要說到,胡繩同志絲毫沒有因此見怪,一直對我特別好,這真表現了大家風度。

這篇文章發表后不久,忽然接到中國人民大學舉行校內學術討論會的邀請信。當時這類有外地學者參加的學術討論會十分罕見。復旦不算閉塞,我在這以前卻沒有到外地去參加過學術討論會。人民大學的邀請信也沒有說會上準備討論什么問題。到那里后才知道,會議重點是討論戴逸同志關于中國近代史分期問題的論文。文章中有很長一段是同我商榷的。因而有一個提到我名字的小標題。后來,我還同戴逸同志開玩笑說,我的名字用四號鉛字排出來這還是第一回。會上我臨時也作了一小時的答辯,大意是兩點:第一,把社會經濟的表征和階級斗爭的表征結合起來考察,不是二元論,如從鴉片戰爭到太平天國失敗這段時間,中國已走上半殖民地道路,但還沒有出現資本主義近代工業,在這種歷史條件下的階級斗爭主要只能是太平天國這樣的舊式農民起義;這以后,國內的資本主義工業開始出現,但力量還微弱,就出現了改良主義思潮,直到戊戌維新運動;到清末,民族資本有了較大發展,新知識分子隊伍擴大,就有了辛亥革命。兩者需要也應該統一起來考察。第二,社會經濟的發展通常是漸進的,很難以哪一年作為劃分歷史階段的標尺,因此通常可以用階級斗爭的重要事件作為劃分時期的界標,但不是歷史分期的標準。會上也沒有說誰是誰非。對這次討論情況,《歷史研究》又發了一篇比較詳細的報道。從此,我同戴逸同志便成為可以無話不談的摯友。上世紀80年代后期起,他當了十年中國史學會會長,我一直做輔助他的副會長,以后又接續他當了六年的會長。多少年來,我們之間從來沒有發生過任何不愉快的矛盾,這也是當時十分良好的傳統。

我寫的第一篇可算學術論文的是《論1895年至1900年英國和沙俄在中國的矛盾》,發表在《復旦學報》1955年第2期上。它同前一篇文章是同一年寫的。為什么挑選了這樣一個冷僻的題目?這也有段故事,原因正在于我當時不知道該怎么著手做學術論文。

那時,全國高等學校招收中國近代史專業研究生的,只有北京大學的邵循正教授一人。他培養的研究生中有好幾位比較出色的人才,如李時岳、張磊、吳乾兌、趙清等。我就問復旦派去北大進修的戴學稷:邵先生是怎樣帶研究生的?戴學稷說:他要求研究生先坐下來系統地用心讀篇幅很大的、收錄晚清外交工作文獻的《籌辦夷務始末》,從這里著手,再擴大閱讀有關的原始史料,如曾國藩、李鴻章、張之洞等的文稿,找出有意義而過去研究不夠的問題,寫出論文,把問題說清楚。這話給我很大啟示,于是依樣畫葫蘆,就找出成為《籌辦夷務始末》續編的《清季外交史料》系統地讀。因為過去沒有這樣系統地讀過重要的原始史料,也沒有什么先入為主的成見,讀起來都覺得新鮮,發現晚清這段時間內有關中外問題的許多事都同英俄在中國矛盾的需要有關,日本在甲午戰爭后一步步擴大侵華也同英國以前的對付沙俄在中國擴張的矛盾有關。接著,再進一步讀有關原始資料,用來檢驗初步形成的看法是否符合實際,發現不符合實際時就推倒重來,如果覺得大體符合實際就繼續論證和加以充實。這樣的論文,自然仍很幼稚,文章主題也小,但畢竟是學步時跨出的第一步。而且是以原始史料作為研究的出發點,獨立地進行分析,這路子是對的,并且養成了習慣。如此走下去,再在實踐中不斷對論文如何寫作用心總結,對的堅持,不對的改進,對自己以后在學術研究上的長進是有益的。有人常說“悔其少作”,我卻不悔,有如照相本中不必把童年學步時的照片涂改或撕掉,因為這是歷史的真實。

第二年,也就是1956年,我又在《復旦學報》上發表了《云南護國運動的真正發動者是誰》一文。“護國運動”就是反對袁世凱稱帝的武裝起義。它的發動者過去有種種說法,如:蔡鍔、唐繼堯、梁啟超、孫中山的中華革命黨等等,各說各的。我根據當時的原始史料,認為起義真正發動者是受過辛亥革命熏陶的云南新軍一批中下層軍官。后來,我聽李根源先生的兒子、全國政協委員李希泌先生告訴我:當年他父親看了這篇文章后,很稱贊。李根源先生在清末時是云南講武堂總辦(朱德的老師),后來又是護國運動的總參議。他對我那篇論文的肯定自然使我很欣慰,也增強了信心。當時我寫文章不貪多,大體上是一年寫一篇,力求每寫一篇比以前進一步。這比寫得很多而總在原地踏步要好。

最后,在復旦的成長過程中,還得講講我同辛亥革命研究的關系,因為這也是在復旦歷史系時起步的。當我最初從事史學寫作時,太平天國、洋務運動、戊戌維新、義和團、北洋軍閥等的文章都寫過,后來就把力量集中到辛亥革命研究上來。

為什么這樣?因為中國近代史的歷史資料實在太豐富。前輩史學家陳垣教授提倡對歷史資料的使用要做到“竭澤而漁”。這對某一段古代史或某個專題來說,也許能夠做到,但浩如煙海的近現代史資料卻只能使人有“望洋興嘆”之感,除某些專題外,哪還敢講“竭澤而漁”。怎么辦?想到毛澤東同志所說“傷其十指,不如斷其一指”,與其面面俱到,想談許多問題,結果哪個問題都難講清楚,還不如集中力量選一兩個有價值的問題,多花點力氣,下點苦功夫,把它說得比較清楚一些,使人看后多少有所得。

所以我和胡繩武同志在共同再三商議后,就把自己對中國近代史的研究集中到辛亥革命上,在我們合寫的150萬字的四卷本《辛亥革命史稿》第一卷后記中還特地聲明:“主要的著眼點是想考察一下:辛亥革命作為一次資產階級領導的革命運動,它的發生、發展、勝利和失敗的全過程是怎樣的。我們并不企圖把它寫成這個時期的中國通史。因此,全書的大部分篇幅是用在敘述和研究資產階級革命派的形成、發展和它所領導的革命活動上。對這個時期帝國主義的侵華活動、清朝政府的狀況以及其他有關方面,只作為它的背景,做一些概括的說明,沒有很多地展開。”這未必是最佳方案,只是根據我們實際力量所說的老實話。這部書后來得到第一屆郭沫若中國歷史學獎。我想,既盡力而為,又量力而行,可能是比較恰當而切實可行的。

從復旦時期開始,幾十年內,我長期地和胡繩武教授合作寫了幾部書和幾十篇論文。我們兩人在1947年起就是復旦大學史地系的同學,那時我是一年級學生,他是四年級學生。1952年,復旦歷史系成立中國近代史教研組,我們兩人都是它的成員。以后幾十年間在中國近代史研究方面,無論書籍還是論文,幾乎都是合作完成的,直到1990年共同寫完《辛亥革命史稿》第四卷。關于這個話題,我寫過一篇紀念胡繩武同志的文章,這里就不多說了。

編寫《中國共產黨的七十年》時,金沖及(左一)與胡繩(左二)、鄭惠(左三)、龔育之(左四)在玉泉山合影

還要講到,除教文科基礎課外,1981年我還教過五位中國近代史的“副博士研究生”,其中鹿錫俊后來成為日本一橋大學教授。20世紀80年代后,我又為北京大學、復旦大學培養過一些中國近現代史和中共黨史的博士研究生,這里許多人在學術上都有了很好的成就,如復旦大學的汪朝光、唐洲雁、陳揚勇、遲愛萍、黃崑、馬忠文,北京大學的張海榮、易丙蘭、李秉奎、鄧金林等。他們的博士論文題目大多是本著已有相當研究基礎的問題來確定,指導方法主要是相互間的對談討論,因此,彼此的感情和教學相長的感受也更突出。1998年1月至7月,我還擔任過日本京都大學客座教授,同日本同行等學者有了較廣泛的學術交流和友好交往。

話越說越遠了,就此打住。有些地方已超越本文題目的范圍,最初那兩篇1966年前寫的文章相當幼稚,只是學步,今天也已沒有多少價值,但本書的書名是“經歷”,那么,同這個書名有關的重要事實(包括探索過程中成功和挫折的體會)似乎仍可以聊備一格。

2022年3月

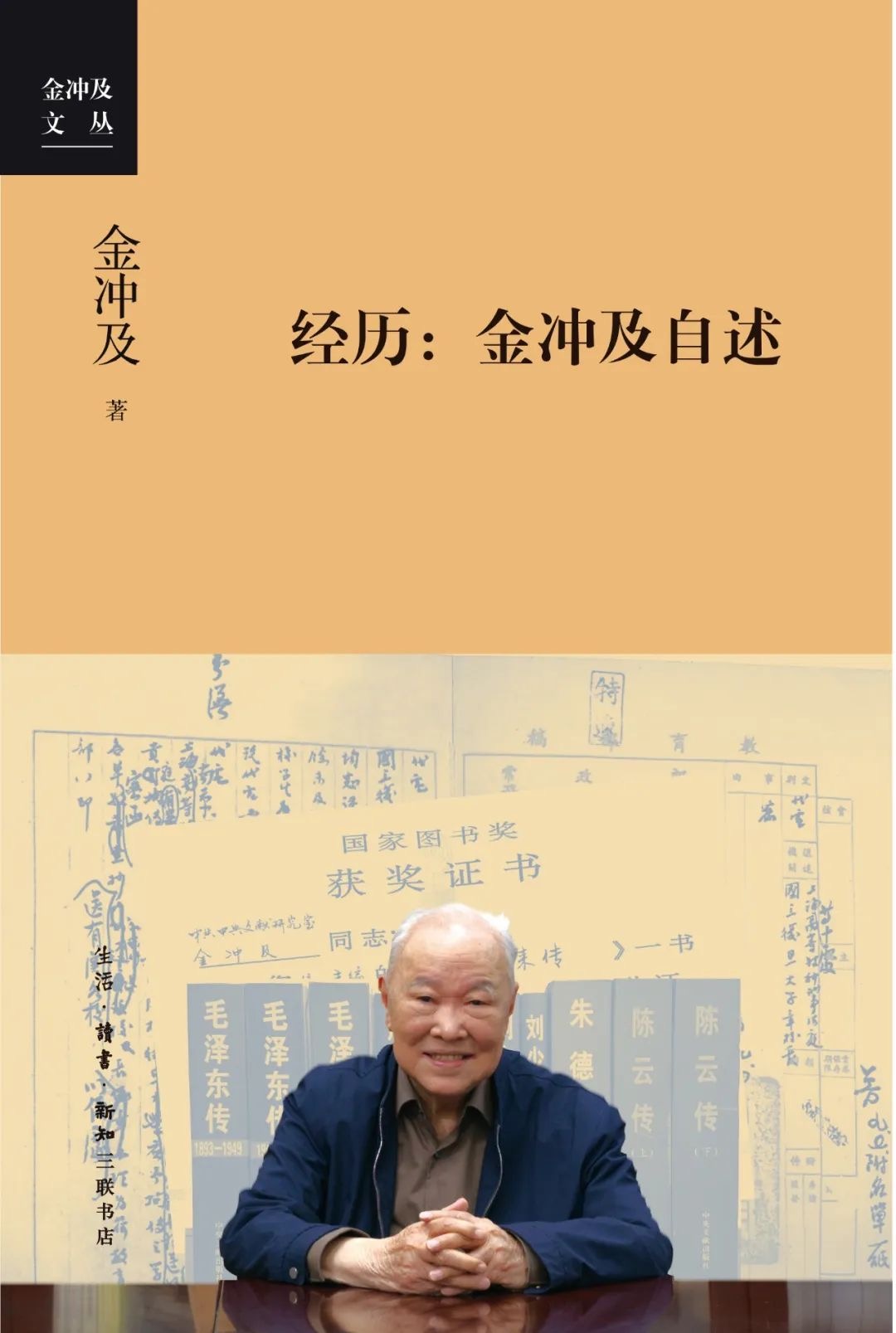

(本文摘自金沖及著《經歷:金沖及自述》,生活·讀書·新知三聯書店,2023年3月,澎湃新聞經授權發布。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司