- +1

一周藝術人物|策展人斯托奇羅馬履新,霍夫曼的大黃鴨來滬

羅馬國立21世紀美術館是一座當代藝術與建筑博物館,日前該館宣布任命策展人和寫作者弗朗西斯科·斯托奇為新任藝術總監。

近日,荷蘭藝術家弗洛倫泰因·霍夫曼帶著知名的大黃鴨和動物們來到上海。菲律賓裔美籍藝術家托什·巴斯科在上海外灘呈現個展“沒有天空”。上海水彩畫家楊建勇則在無錫描繪運河深處的江南。《澎湃新聞·藝術評論》“一周藝術人物”,報道國內外的藝術話題人物及熱點事件。

羅馬|策展人弗朗西斯科·斯托奇

出任羅馬國立21世紀美術館藝術總監

弗朗西斯科·斯托奇

羅馬國立21世紀美術館(MAXXI)宣布任命策展人和寫作者弗朗西斯科·斯托奇(Francesco Stocchi)為新任藝術總監。斯托奇接替了自2013年以來一直領導該機構的侯瀚如。這一變化發生在這間當代藝術機構的動蕩時期,由意大利文化遺產部設立的MAXXI基金會最近迎來了新主席亞歷山德羅·朱利(Alessandro Giuli)。在斯托奇的領導下,該機構的展覽計劃可能會發生重要變化。

斯托奇1975年出生于羅馬,是一位策展人和作者,長期以來一直活躍在當代藝術領域。他最近策劃的展覽包括正在羅馬博爾蓋塞美術館(Galleria Borghese)舉辦的“吉塞普·佩諾內:手勢”(Giuseppe Penone: Gestures);在米蘭王宮(Palazzo Reale)舉辦的阿根廷裝置藝術家萊安德羅·埃利希(Leandro Erlich)的展覽;以及摩洛哥藝術家拉提法·埃赫卡奇(Latifa Echkach)在第59屆威尼斯雙年展瑞士館的展覽。2011年,他被任命為鹿特丹博伊曼斯·范·伯寧恩博物館(oijmans Van Beuningen)現當代藝術策展人。斯托奇還為各種出版物擔任作家,包括《藝術論壇》。2010年,他創辦了《AGMA》雜志。

羅馬國立21世紀美術館是一座當代藝術與建筑博物館,于2010年建設完成。美術館邀請當時世界著名建筑師扎哈·哈迪德擔任設計師。該館致力于藝術和建筑的實驗和創新,而建筑本身就是一件非常偉大的建筑作品。耗資6000萬歐元,歷時10年,設計靈感來自巴洛克和羅馬的歷史,不僅獲得2010年的德國斯特林獎,后又獲得了英國皇家建筑師學會金獎。(文/畹町)

上海|荷蘭藝術家弗洛倫泰因·霍夫曼

帶著大黃鴨和動物們來上海

弗洛倫泰因·霍夫曼

6月30日,荷蘭藝術家弗洛倫泰因·霍夫曼(Florentijn Hofman)個展“歡聚!共享喜悅”在上海寶龍美術館展出。弗洛倫泰因·霍夫曼的創作以將日常物品轉化為超脫日常、突破規模界限的創作而聞名,這些創作激發了觀眾童心般的驚奇。他也經常被委托為公共空間創作作品。他的作品以一種易于理解的方式、結合日常流行文化中的符號或元素,與當地觀眾進行溝通。同時,他的雕塑又是巨大的,最著名的便是巨型充氣“大黃鴨”,曾漂浮在世界各地城市的港口、湖泊和河流中。霍夫曼說:“物體的巨大尺寸讓我們都感到渺小,這創造了一種平等感。”

展覽現場

展覽現場

展覽“歡聚!共享喜悅”是霍夫曼在上海的首次大型個展,呈現了20余件新作,展現其二十余年藝術生涯的特點。他邀請觀眾進入一個充盈勝利和歡樂且令人回味的世界。

從動物和玩具、玩偶和人物形象,到互動和節日的象征,霍夫曼通過對日常生活詞匯的重新詮釋,為我們周圍的世界創造了一種新的視覺和空間體驗。作品《一起玩耍》由一只身長20米的巨型貓咪和小老鼠所組成。這組作品占據展廳最重要的位置。而在名為 《胖鼠》、《胖貓》和《胖熊貓》的毛絨雕塑系列中,藝術家仿佛是在贊美那些能盡情享受生活的行為。它們看起來就像是經歷了一場派對狂歡之后,紛紛昏倒在了地板上。三件作品身上都覆蓋著厚厚的羊毛絨地毯,給人一種如一般溫馨舒適的感覺和觸感。而作品《五彩紙人》表達的不是具體的哪個人,也無關乎性別、種族、膚色,他是人類和慶祝精神的“擬像”或象征物,融入了藝術家對快樂和慶祝的理解以及精神的具像化。

當然,“大黃鴨”也在展廳中。其靈感來自質地柔軟的黃色浴盆玩具,它是快樂與幸福的象征,喚起了人們的童年回憶和懷舊情結,同時也是對于全球貿易和消費文化同質性的批評。(文/陸林漢)

無錫|水彩畫家楊建勇

描繪運河深處的江南

水彩畫家楊建勇的主題藝術個展“運河深處的江南”7月1日在無錫運河匯開幕。他以作品重新解構傳統山水,將古老和現代結合,從學術到視覺梳理山水的表達方式與意義。

楊建勇是資深美術編輯,長期從事水彩藝術實踐。楊建勇說:“我是用與宋畫對話的方式,把宋畫原來的東西重新拆開來,重新解構組裝。我只畫我與宋畫之間的空間距離,我只畫情緒,只畫它的圖式。”

展覽現場

展覽現場

此次展覽的學術主持復旦大學中文系教授汪涌豪在撰文中認為,楊建勇具有多方面的藝術才能,善于調動各種介質,從容駕馭各種題材,是圈內公認的極具審美感受力的“技術流”。從青年時代起他就癡迷丹青。尋尋覓覓,從藝術的直覺到哲學的玄思,從物象的再現到意念的象征,再結合個人的生命體驗,做過許多艱苦的探索。當五十而知天命,來到每條岔道都只是下坡路的藝術探索的最高層,終得以將一瓣心香,悉數奉與宋人。他越來越感到,宋山水的價值絕不僅止于寫實。作為“最純粹的藝術”,它另有一重“原型意味“需待人要確認,它特有的圖式意味和風格特征更需要人沉潛往復,從容含玩。如果說他20歲上初見范寬一見傾心,整天“在宣紙、皮紙和水彩紙上與它聊天”,尚帶有幾分懵懂的沖動,那么,等到他聞見日廣,尤其受班宗華以畫跡為本,重視“內向觀”,強調基于自律演化來探索作品形式構架與風格形態,尤關注各階段代表性的“巨跡”(monuments)的影響,并將李唐、郭熙作為坐標,涵濡其精神,玩味其境界,則已然有了自覺的解構意識。“至于選用水彩作新宋畫,則是因為他認為水彩透明、流暢、柔和,特別方便于隱滅筆墨痕跡,表現自然的空靈,適合于造境出韻。當然,也更貼合個人的趣味和藝術上的特長。”

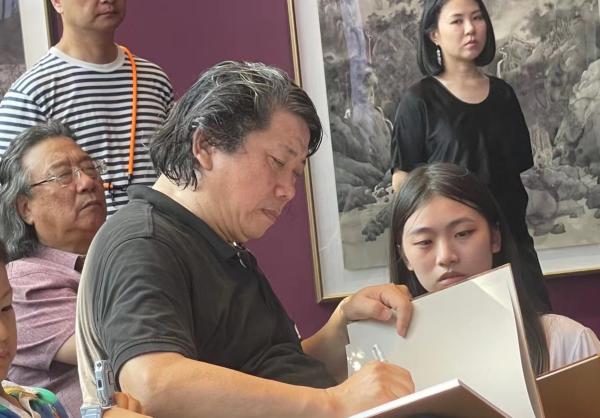

畫家楊建勇在無錫

汪涌豪說,猶憶上世紀三四十年代,海派水彩在倪貽德、龐薰琴、陳大羽、潘恩同等前輩手上,已成就了非凡的藝術高境。但誠如他們所認為的,水彩的特質決定了它永遠不可能被定型、被固化。它始終期待著變化,始終在等待一個新崛起的創造者,能“不斷追求心中的真諦,不降低自己的藝術標準”,并以此作為自己畢生的追求。這一點,應該說楊建勇做到了。(文/畹町)

上海|藝術家托什·巴斯科

個展“沒有天空”,呈現60多件作品

托什·巴斯科在展覽現場

6月30日,托什·巴斯科(Tosh Basco)的首場回顧展“沒有天空”(No Sky)在上海外灘美術館(RAM)開幕。展覽帶來藝術家過去十年間創作的逾60件作品,涵蓋紙本繪畫、油畫和攝影,大部分為首次公開展出。以“觸覺再現”為主導,這些作品邀請觀者進一步思考替代性的感官再現形式,挑戰眼與心、模仿與觀念的主導范式。

展覽現場

《無題(沒有天空)》,2023年,C-print印刷,24.2 x 30.4 厘米,由藝術家提供

托什·巴斯科是定居在蘇黎世的菲律賓裔美籍藝術家,憑借如夢似幻的表演、基于肢體動作的(movement-based)作品和即興創作而廣受贊譽,此次展覽將美術館四樓的空間轉變為一方藍色的舞臺,與巴斯科的工作室地面相呼應。在諸多個系列作品中,有三組紙本作品陳列在透明結構上,特別致敬已故意大利裔巴西籍建筑師麗娜·博·巴爾迪(Lina Bo Bardi,1914–1992)。博·巴爾迪的玻璃展示架在1950年代可謂開創之舉:藝術作品在開放空間中自由存在,可從多個角度觀看,不受任何預設的敘事或階層關系制約。與此相仿,在“沒有天空”中,巴斯科的繪畫亦懸浮在中央舞臺上。而陳列于五樓的攝影裝置《沒有天空》與該展覽同名,取自黎巴嫩裔美籍詩人和藝術家伊黛爾·阿德南(1925–2021)的同名詩作,探討錯位和回不去的過去和家園。展覽將持續至10月15日。(文/黃松)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司