- +1

埃爾多安與正發黨的崛起:土耳其的城鎮化歷程與政治變遷

最近幾年,中國悄然興起了一股“土耳其熱”。一方面,土耳其逐漸成為中國游客海外出行的熱門目的地之一。去卡帕多奇亞乘坐熱氣球,去代尼茲利一睹棉花堡芳容,去伊斯坦布爾領略藍色清真寺(本名蘇丹艾哈邁德清真寺)的獨特魅力,已經成為不少旅行社炙手可熱的套餐。另一方面,土耳其相關的話題也成為中國不少媒體和網絡的熱點問題。比如土耳其介入敘利亞內戰、土耳其擊落俄羅斯戰斗機、俄羅斯大使在土耳其遇刺,以及最近的土耳其里拉暴跌……

與之同時,自2002年執政至今的土耳其領袖埃爾多安也無疑吸引了極大的關注。如果從自2002年擔任土耳其總理開始計算,埃爾多安及其領導下的正義與發展黨已經實際控制土耳其政局長達16年之久。如果不出意外,這種局面至少將延續至2025年,彼時,埃爾多安無疑將成為自土耳其共和國建國以來連選連勝執政最久的領袖。埃爾多安及其所代表的正義與發展黨的不斷成功已然成為土耳其近現代以來現象級的政治事件。

這種反復勝利無疑表明,埃爾多安及其所代表的政治力量的崛起擁有極其深刻的社會背景。對此,已有不少人作出了自己的解釋。本文將主要選取城鎮化所帶來的社會變遷這一特殊視角進行分析。

一、土耳其自上世紀八十年代以來的城鎮化

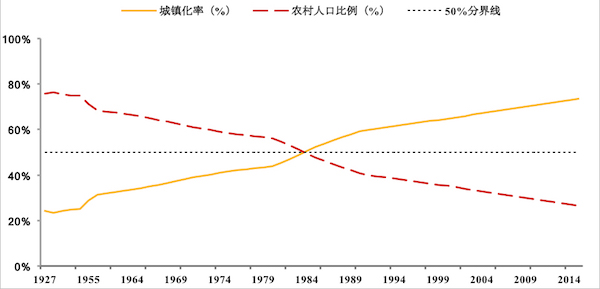

土耳其的城鎮化進程在上世紀80年代后開始加速,從1983年的48.1%飆升至2002年的65.95%。截至2015年,該國的城鎮化率又增長到了73.4%。如下圖所示,80年代開始,該國的城鎮化率的折線的斜率明顯增大。此外,據統計,整個歐洲大陸增長最快的10個城市中,土耳其一國便占了6個(分別是伊斯坦布爾、科尼亞、布爾薩、迪亞巴克爾、安塔利亞和加濟安泰普)。

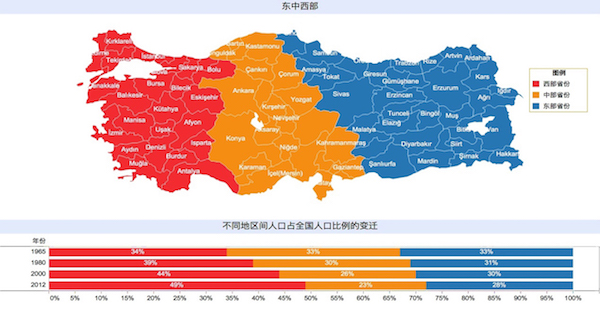

土耳其全國81個省份可以粗略地劃分為東中西三部分,自上世紀60年代中期以來,該國大量的中部省份和東部省份的民眾紛紛遷往西部省份。在1965年時,東中西三部分的人口數量均大約占全國總人口的33%左右。但從上世紀80年代開始,中部人口開始大規模遷徙至西部地區。西部地區的人口占全國總人口的比例逐漸由1965年的34%增長至2012年的49%。同時,中部地區的這一比例銳減至23%。東部地區則小幅減少至28%。

一方面,中部省份和東部省份的人口的大規模西遷導致遷出省份人口的流失。另一方面,西遷的人口和西部省份內部的人口增長的綜合作用則使得西部省份的人口增長明顯加快。作為土耳其全國的政治中心,安卡拉集合全國眾多的政治、社會和經濟資源。因此,地處土耳其中部的安卡拉也成為了土耳其民眾國內遷移的主要目的省份之一。數據顯示,伊斯坦布爾、安卡拉和科賈埃利等省份常年位居凈遷入人口最多的省份。

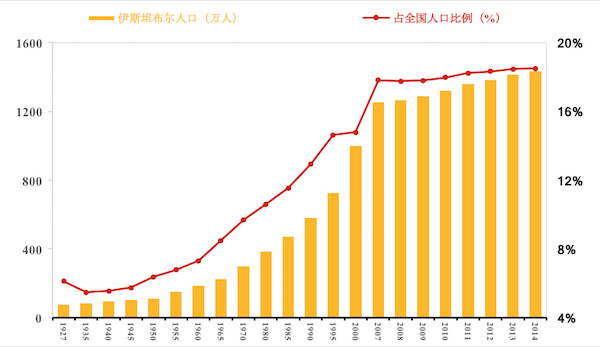

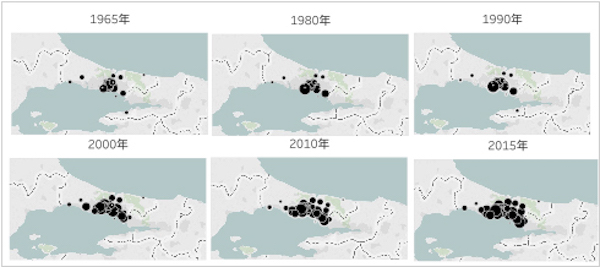

隨著遷入人口的增多,伊斯坦布爾等城市開始以前所未有的速度擴張。以全國最大城市伊斯坦布爾為例,1980年時(厄扎爾政府改革前夕)該市人口約390萬。在1980年到2000年的20年間,伊斯坦布爾人口猛增數倍至1000萬。截止2014年,該省的總人口已高達1437萬人。分時段來看,該市1970年至1980年的十年間人口增長僅約為90萬。而在1980至1985年的短短五年間,其人口就增加了85萬。尤其在1995年至2000年的五年間,其人口更是空前地增加了270萬。

此外,隨著伊斯坦布爾人口總量的增長,其人口占土耳其全國人口的比例也不短攀升。如上圖所示,1980年時,伊斯坦布爾人口僅占土耳其全國人口的10.6%。而到了2014年時,其占全國總人口的比例已經高達18.5%。換言之,土耳其全國約有五分之一的人口居住中在伊斯坦布爾。

二、城鎮化與城市社會矛盾的激化

大量人口遷入的直接后果就是遷入城市(省份)人口的暴增。但與世界多數發展中國家類似,土耳其的工業化步伐遠慢于其城鎮化的進程。原本的城鎮居民的內生性增長再加上涌入的外來移民,導致基礎設施、市政服務和就業機會等嚴重缺乏。此外,土耳其城市外來移民的絕對主力又是就業能力不足的東中部地區及全國其他地區的農民。就業機會的缺乏和外來移民本身就業能力不足等問題,導致外來移民(尤其是農村移民)往往難以獲得穩定的、充足的經濟來源。進一步地,由于經濟狀況不佳,這些外來移民就無法購置房產。而為了滿足基本的居住需求,大量外來移民便開始在郊區私自搭建臨時住所,臨時住所的聚集最終演變成棚戶區。

“棚戶區”的土耳其語為“Gecekondu”。在土耳其語中“gece”表示“一晚,晚上”;而“kondu”是動詞“Konmak”的過去時形式,“konmak”表示“棲息、駐扎、突然擁有”等。“Gecekondu”顧名思義就是“一夜之間搭建起來的臨時住所”,也即是“棚戶區”(Shantytown)或者“違章建筑”(Squatter Settlements)。據統計,土耳其全國的棚戶區居民的85%是來自農村的直接移民。

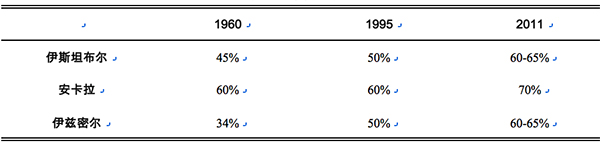

1983年開始,祖國黨(土耳其語:Anavatan Partisi, ANAP)黨首厄扎爾開始主政土耳其,并逐步推行影響深遠的新自由主義改革。厄扎爾改革使得土耳其的城鎮化進程在1980年代后空前加快,大量農民移居城市邊緣郊區并形成嚴重的棚戶區問題。如下表所示,1960年時,伊斯坦布爾、安卡拉、伊茲密爾三市的棚戶區居民比例分別為45%、60%和34%。而到了1995年后,除安卡拉的這一比例沒有變化外,伊斯坦布爾和伊茲密爾兩市的這一比例升至50%。

20世紀末21世紀初時,棚戶區違建、違規租賃和其他違法違規現象都有增無減。據統計,截至2000年時,土耳其約有1000萬棟(約占全國總建成房屋的62%)房屋均屬違章建筑。而到了2003年時,土耳其全國仍然約有2000萬人居住在棚戶區。2011年時,該國著名新聞媒體《晨報》(Sabah)在報道中稱,安卡拉、伊斯坦布爾、伊茲密爾和阿達納等主要城市的棚戶區比例仍然分別高達70%、60-65%、50%左右。2016年時,來自伊茲密爾的正發黨議員內吉普·卡爾坎(Necip Kalkan)在其演講中也仍然稱伊茲密爾約有60%的住房為貧民窟。

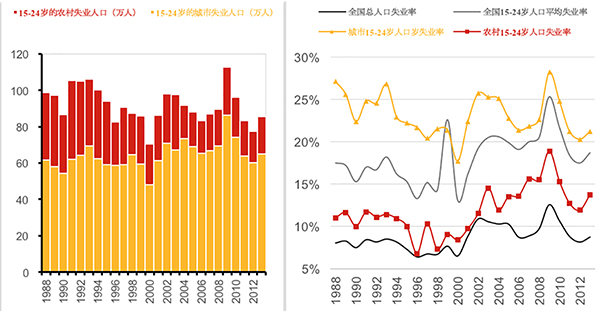

另外,城鎮化導致了土耳其城市青年失業人口的增加。據統計,土耳其自1988年以來的全國總人口平均失業率僅為8.67%左右,但15至24歲之間的青年人口的平均失業率卻高達18.06%,為全國總人口平均失業率的2倍以上。城市和農村這一年齡段人口的平均失業率分別為23%和12%,城市的青年人口平均失業率則幾乎為農村年均的兩倍。加之由于城鎮化進程,土耳其城鎮人口絕對數量本身遠大于農村人口,這就意味著城市失業青年人口的絕對數量遠高于農村。

土耳其統計局的數據顯示,自1988年到2013年期間,該國15-24歲這一年齡段的失業人口整體波動并不大。不過,同期的城市失業人口卻有穩步增加的趨勢。2013年,伊斯坦布爾、安卡拉、伊茲密爾這三個主要城市(省份)的失業率分別為:10.2%、11.2%和15.4%。據統計,該年度伊斯坦布爾、安卡拉和伊茲密爾三省的人口分別約為1416萬人、504.5萬人和406.1萬人。若分別以各自的失業率計算,三省的實際失業人口分別高達144.4萬人、56.5萬人和62.5萬人。換言之,僅僅土耳其三大主要城市(省份)的總失業人口便超過250萬人。

不僅如此,城鎮化也逐漸改變了城市的家庭規模。據統計,土耳其2012年平均家庭人口數為3.7人。就具體數據來看,西部發達省份和安卡拉省的平均家庭規模要遠小于中部和東部省份。而全國人口最多和流動人口最多的伊斯坦布爾與安卡拉的平均家庭規模則分別為3.2人和3.6人,雖然明顯低于東部諸省,但相對于西部的其他省份則相對偏高。這無疑表明,大規模的遷入人口改變了這兩個城市的家庭規模。許多數據表明,家庭規模幾乎直接與家庭經濟狀況掛鉤。土耳其政府官方的一份調研結果便顯示,約有60%的人數等于或超過7人的家庭認為其收入“極難”抵消日常支出,而1-2個人的家庭和3-4個人的家庭則分別僅有39.3%和41.9%持這種態度。平均家庭規模較大的東部和中部省份的移民在遷居伊斯坦布爾、安卡拉等大城市后基本維持原有的家庭規模。這些遷居城郊的農民家庭就業能力和經濟能力本就低于原本的城市居民,能為子女提供教育的資源也就更少。由于棚戶區青少年接受教育的平均年限較短,不少人只能在較小的年齡便進入擺攤、建筑、賣花等所謂的“非正式行業”。在極端情況下,甚至有不少人從事乞討和犯罪活動。

在種種因素共同作用下,棚戶區居民(多數是來自東部和中部的農村新移民)具有年輕化、受教育程度低、多從事非正式行業、失業率高和宗教成分濃厚等共同特點。結果便是,棚戶區逐漸演變成土耳其城市犯罪和暴力的主要策源地之一。

早期,城市中產階級或者中上階層往往以“棚戶區居民/鄉下人”(Gecekondulu)來代指剛從農村遷來的棚戶區居民。作為“Gecekondu”的衍生詞,“Gecekondulu”主要強調“來自棚戶區”這一地理內涵,其主觀傾向相對中立。然而,隨著棚戶區內部以及棚戶區居民與城區之間暴力事件不斷增多,城市居民對棚戶區居民的印象逐漸惡化。以所謂的“加齊暴亂”為例:1995年3月12日數名無名男子闖入伊斯坦布爾城郊加齊奧斯曼帕夏區(今蘇丹加齊區)的加齊社區持槍襲擊并殺死數名當地居民。該起刑事案件迅速演變為上萬人游行示威的群眾事件,游行示威活動一度從博斯普魯斯海峽西岸的加齊奧斯曼區波及至海峽東岸的云拉尼耶區,群眾在兩地均與警察發生激烈對抗。不久,安卡拉地區也爆發了類似的騷亂。安卡拉和伊斯坦布爾兩地均出動大量警力和特種作戰部隊方才平息騷亂。騷亂最終造成數十人死亡,另有多人受傷。拋開加齊暴亂的具體爆發原因不論,該事件逐漸導致土耳其媒體和城市精英從感情上愈發疏遠棚戶區居民。在不少城市精英看來,棚戶區居民是城市犯罪、恐怖和暴力事件的主要根源。棚戶區的居民開始被冠以“法外之地的公民”(Citizens of outlaw spaces)或者“伊斯坦布爾的‘其他’市民”(“Other” citizens of Istanbul)等歧視性標簽。

此外,1990年代后,土耳其大城市的不少精英開始從城市中心移居城郊,使得原本地理隔絕的棚戶區居民與城市精英有了更多的物理接觸機會,城市精英對棚戶區居民的印象進一步惡化。最終,“郊區人/郊區佬”(Varo?lu)一詞應運而生。與“Gecekondulu”不同,“Varo?lu”一詞帶有明顯的負面和敵視內涵。一方面,主流媒體往往使用這個詞來進行歧視性報道。而另一方面,那些親伊斯蘭和親底層民眾的媒體往往仍然故意使用原來的“Gecekondu”來回避“Varo?”及其衍生詞。對棚戶區居民的稱呼的變遷折射出主流社會與邊緣社區之間隔閡的加深。而從根本上講,這也反映了大規模的城鎮化導致的土耳其城市社會矛盾的激化。

三、城鎮化與正義與發展黨的崛起

自上世紀80年代以來的劇烈的社會變遷無疑直接作用到了土耳其政局上。在棚戶區問題惡化、失業人口增多、社會危機不斷激化的大背景下,伊斯蘭政黨逐漸從邊緣走向土耳其政治的前臺。層出不窮的伊斯蘭政黨猛烈地抨擊市場原則,并不斷宣揚社會正義。與傳統的精英政黨(比如共和人民黨)不同,伊斯蘭政黨強調自身與棚戶區居民和中低收入居民之間聯系,鼓吹自身代表邊緣群體、普通民眾和多數人。憑借這一草根路徑,伊斯蘭政黨將自身從意識形態層面與傳統的主流精英型政黨明確地區分開來。逐漸,“郊區”(Varo?)一詞逐漸與“伊斯蘭”聯系了起來。

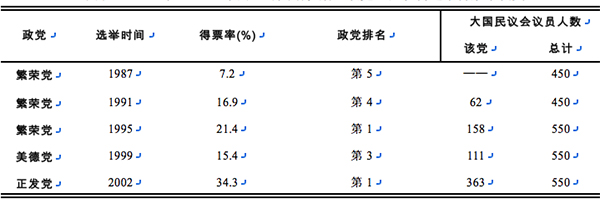

如前所述,棚戶區居民人口眾多,棚戶區選民所占全國選民的比例也極高。僅以2000年為例,土耳其全國棚戶區的選民就多達514萬選民,即全國總選舉人口的17%左右。如此龐大的選民基礎,無疑是聲稱代表棚戶區居民等邊緣群體的伊斯蘭政黨的主要票倉。憑借棚戶區居民和中低收入居民的強力支持,伊斯蘭政黨的逐漸崛起幾乎成為必然。稍作梳理可見,土耳其伊斯蘭政黨自上世紀80年代末期開始便已經嶄露頭角。如下表所示,自1987年以來,先后有繁榮黨、美德黨及正發黨角逐土耳其大選。這其中,繁榮黨、美德黨先后參加四次全國大選,繁榮黨經過三次選舉便從土耳其第五大政黨躍居為第一大政黨,而其得票率也從7.2%上升至21.4%。在繁榮黨被解散后,美德黨曾于1999年短暫參加選舉并獲得15.4%的得票率(議會第三大黨)。

而在2001年前后的金融危機之后,土耳其的國內政治面臨著前所未有的變局。出身于伊斯坦布爾郊區的雷杰普·埃爾多安組建新的正義與發展黨(土耳其語:Adalet ve Kalk?nma Partisi, AKP),并與之前的繁榮黨和美德黨如出一轍地爭取棚戶區(以及城市中下層)選民。比如,埃爾多安就曾多次在其競選演講中提及自己來自伊斯坦布爾的一個偏遠郊區并毫不隱晦地宣稱自己是“郊區孩子”(土耳其語:Varo? ?ocu?u)。

的確,埃爾多安的人生軌跡算得上地地道道的“郊區孩子”。上世紀60年代,埃爾多安的父親艾哈邁德·埃爾多安從東北部黑海沿岸的里澤省的居乃蘇遷居伊斯坦布爾的卡森帕夏。這一年,埃爾多安剛滿13歲。遷居卡森帕夏后,其父在暑假時仍經常將其帶回居乃蘇度假。一方面,埃爾多安的原生家庭來自極為保守的里澤省,其父本人亦是保守的穆斯林。另一方面,埃爾多安遷居卡森帕夏時,該區已淪為伊斯坦布爾污染最嚴重的市區之一,而大量中部和東部省份的移民的到來則使得卡森帕夏進一步地淪為棚戶區的重災區。埃爾多安無疑經歷了艱辛的童年:為了補貼家用,埃爾多安年幼時甚至經常與其母親一起在卡森帕夏的街道上販售零食。保守的原生家庭和和艱辛的童年經歷使得成年后的埃爾多安堅毅而決斷、保守而富有同情心。

在2001-2002年的這一時間節點上,伊斯坦布爾、安卡拉等土耳其的大城市的社會矛盾相較之埃爾多安童年時期以及繁榮黨時期更甚:嚴重的金融危機導致失業人口暴增,社會矛盾空前激化。在這種情形下,以“郊區孩子”自居的埃爾多安無疑更值得信賴。最終,2002年,以正義與發展黨以大幅優勢贏得土耳其全國議會選舉。

正發黨贏得選舉后,土耳其主流媒體《晨報》便用“安納托利亞人入侵”(Anatolian Invasion)的說法戲稱該黨在伊斯坦布爾的壓倒性勝利。由于棚戶區居民多數從安納托利亞地區移民而來,《晨報》的措辭顯然意在暗諷正發黨利用邊緣化的棚戶區居民而贏得大選的競選策略。無獨有偶,正發黨的核心成員也幾乎全部來自廣義上的“安納托利亞地區”或者伊斯坦布爾和安卡拉等大城市的棚戶區。筆者初步統計發現,正發黨的60位創始成員中僅有數位成員籍貫伊斯坦布爾和安卡拉,其余約百分之80%左右的成員均來自里澤省、特拉布宗省、埃爾祖魯姆省等土耳其中東部省份或者西部省份的偏遠地區。可以說,正發黨的勝利的確是徹頭徹尾的“安納托利亞人入侵”。

正發黨上臺后開始就棚戶區問題和其他中低收入人群所面臨的問題出臺針對性的政策。就住房問題而言,正發黨重組了厄扎爾政府建立的民眾住房管理局。重組后的住房管理局負責總攬之前移民住房協調辦公室、國土資源辦公室等諸多與住房相關的職能部門的職責并有權通過翻新、改造和開發等方式為中低收入人群提供住房。針對城市棚戶區問題,管理局專門推出了所謂的“城市改造計劃”以整治“病態的、丑陋的城鎮化”。按照規定,管理局在建造和改造后一共為中低收入人群提供價位不等的四類住房。其中,價格最低的一檔住房,只要家庭月均收入在3200土耳其里拉以下(伊斯坦布爾市市民需不超過3700里拉)均可申請。通過申請的居民只需向管理局按時支付一定的租金或者按揭貸款,直到付清所有按揭款項后管理局才正式授予居住者住房產權。據官方統計,該管理局在1984年至2002年的19年間僅僅建造了4萬3145套住房。而在正發黨的第一屆政府任期內(2002年至2007年),建造了25萬套住房。而在正發黨的第二屆政府任期(2007年至2011年)結束時,該管理局已經累計建造了50萬套住房。換言之,正發黨在其執政的前十年間為中低收入民眾提供的住房約為土耳其政府在1984年至2002年的約20年時間的10倍。恰如該管理局的背景資料所言,正發黨執政后的民眾住房管理局實現了所謂的“有序城市化與住房的躍進”。

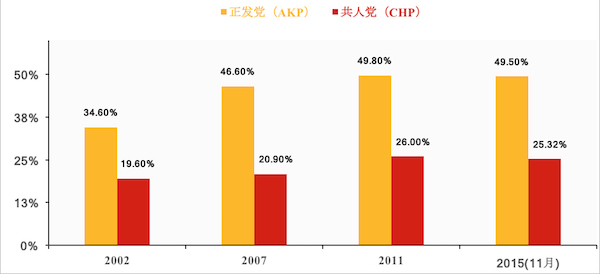

針對性的政策的出臺和執行無疑進一步鞏固了正發黨的執政地位。自2002年以來,正發黨連續四次贏得全國議會選舉和一次總統選舉以及一次全民公投,其在全國范圍內的支持率顯然更加銳不可當。如下圖所示,正發黨2002年初次贏得全國大選時,其得票率僅為34.60%,而其勁敵共和人民黨則為19.60%。五年后的2007年,正發黨的得票率已經上升了10個百分點達到46.6%,而共人黨的得票率則僅僅上升至20.9%。2011年的大選中,正發黨的得票率進一步上升至49.8%,共人黨則增長至26%。在頗具爭議的2015年的11月的大選中,正發黨的得票率仍然高達49.5%。共人黨的得票率則繼續維持在25.32%。不難發現,正發黨四次選舉的得票率整體呈上升趨勢且其相對于共人黨的優勢不斷增大。

此外,最需要注意的是,即便是那些傳統上屬于共和人民黨(CHP)堅定票倉的省份也有逐年倒向正發黨的趨勢。以伊茲密爾為例,該省份地處地中海沿岸、為全國人口第三大省、居民收入常年位居全國前列,在1980年代以來的歷屆選舉中也是共和人民黨(CHP)的堅定票倉。如下圖所示,2002年全國議會選舉時,正發黨在伊茲密爾兩個選區的得票率分別僅為17.7%和16.7%。而到了2011年時,正發黨在兩個選區的得票率已經分別高達37.1%和36.5%。在2015年11月的全國議會選舉中,民族行動黨(MHP)和人民民主黨(HDP)參選并在全國范圍內突破了10%的門檻。在這種情況下,正發黨在該伊茲密爾的選票被分散,得票率也有小幅跌落。即便如此,正發黨在伊茲密爾兩個選區的得票率仍然高達30%以上。

綜上可見,作為土耳其伊斯蘭政黨代表的正發黨的崛起絕非僅僅是某些個人的主觀意愿使然。反而,土耳其自上世紀厄扎爾改革以來的大規模城鎮化帶來的社會變遷才是這一必然現象的背后的動因。不過,隨著國際國內形勢的進一步演變,正發黨的執政挑戰也越來越多。一方面,國內經濟增長開始疲軟,民眾對于正發黨的信心有部分下滑,正發黨最近幾次提前選舉就恰好驗證了這一點。再則,正發黨與土耳其軍方的博弈也時而出現失控,2016年7月的軍事政變表明該黨對全國局勢的控制并非無懈可擊。另一方面,正發黨執政期間,土耳其的對外政策似有“脫歐入亞”的趨勢。在經過數十年的努力后,土耳其依然未能如愿加入歐盟,“沮喪”的土耳其轉而試圖在伊斯蘭世界和中東地區謀求更大的國際話語權。比如,土耳其近年來就深度介入敘利亞內戰問題,并極力譴責美國將駐以色列大使館遷址耶路撒冷······正發黨的這種積極的外交政策鞏固了其在國內的執政基礎。不過,隨著土耳其與美國等西方國家的逐步交惡,該國自建國以來與西方世界的緊密聯系受到較大程度的破壞。近日來,土耳其里拉暴跌,其國內經濟亦因此遭受重創。正所謂“水能載舟,亦能覆舟”,正發黨能否妥善處理該危機將可能直接威脅到其進一步的執政。

*本文作者為北京大學法學博士(國際政治專業)聯系郵箱: llwang91@outlook.com

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司