- +1

陳頤評《清代傳統法秩序》|“惡戰苦斗”的魔法

《清代傳統法秩序》,[日]寺田浩明著,張登凱等譯,王亞新監譯,廣西師范大學出版社,2023年4月出版,508頁,98.00元

寺田浩明教授所著《清代傳統法秩序》(日文原名為“中國法制史”,以下稱“本書”),是近些年中日法制史學界、明清史學界期待已久的著作。本書一經面世,日本《史學雜志》《法制史研究》《中國研究月報》相繼刊發了久保茉莉子、森田成滿、高見澤磨等重要學者的書評;趙晶教授主持的《中國古代法律文獻研究》(第十二輯,社科文獻出版社,2018年)在第一時間刊發了本書第八章的譯文(黃琴唐譯)以及伍躍、阿風、趙思淵、孔令偉四位分別來自社會史、法律史、經濟史、“新清史”等領域的學者撰寫的書評。

寺田教授自1983年開始發表了一系列在中日兩國均具有重要影響的論文。在本書之前,寺田教授唯一的一本書是中文版的論文集:《權利與冤抑:寺田浩明中國法史論集》(清華大學出版社,2012年),收錄了他十五篇主要論文,涵蓋了其學術生涯二十六篇論文的主要篇章。在寺田教授四十年的學術生涯(從1977年至本書完成的2017年)中,本書只是第二本書,也是唯一一本體系性的著作。

《清代傳統法秩序》的結構

作為代表了一個時代的學者,在退休的時候出版了一生唯一的體系性著作,無論對于作者、同儕、讀者,都有非同尋常的意義。因此,復述一下本書的基本內容仍是必要的。

在本書中,寺田教授首先給出了一個理解清代法秩序的基本前提,即“早熟的國家與社會的二元性”,將清代定義為由統一的官僚制國家所統轄的“大規模的市場社會、契約社會、訴訟社會”(第4頁)。以此理解為基礎,全書從家(家族)的實態開始,依序討論家的經濟基礎,家與家之間如何建立、發展出社會,而后逐步進入法與裁判的相關問題。

第一章雖名“人與家”,依次延續滋賀秀三(1921-2008)的理論討論了“同居共財”的家(父親所統率、代表的近親者成為一體而經營生活的生活共同體)、“分形同氣”血緣觀下的“人”,以及在寺田看來,作為中國身份關系的基準的“宗”。寺田教授認為由于現實中持續進行的家產分割,存在于傳統中國的是一個“個家利己主義”(以家作為單位的利己主義)的世界(64頁)。

第二章以寺田教授第一篇重要論文(《田底田面慣例的法律性質——以概念性的分析為中心》,1983年)討論了生業與財產。本章由頻繁的土地買賣,勾勒了“流動社會”中的土地所有形態,認為整個土地所有秩序背后的本質,無非就是人們所訂立的契據(“私契”)的鏈條(80頁),“實體所有權的概念,并不是存在于制度之中,毋寧說是存在于人們普遍共識性的日常意識之中”(81頁)。通過對于租佃的詳細解說以及對于所有權秩序的擴展討論,寺田教授說明在資源有限的狀況下,將利益機會細分化(如所謂“田面田底”習慣、漁業權、鋪底權、胥吏的權益、賣水營業的權益),形成了生存競爭之下的“分居共存生態”,體現在所有權秩序中,即為“多重所有權”以及“以生業為中心的私人所有”。

寺田教授在第二章中補入了一節“服役”,討論“管業”之下自耕農家庭的平穩生活之外,失去自己家庭被他人收容的人的生活處境。本節的處理,應是頗費思量。本節的內容涉及的是清代法律中奴婢、雇工人,按理或許在第一章“人與家”中討論更為合適,但寺田教授將之納入“生業與財產”中,更多注重了這些身份關系中的契約性與經濟性(本質上也可算作一種“生業”),并與后續產業經營形態類型(寺田教授區分為“傭”“合股”“包”三種)呼應。當然,也與“分形同氣”的家族法原理難以處理這一群體有關。

第三章“社會關系”,主張依據前述的家和生業形式,使得傳統中國“村落共同體缺失”,而后引入施堅雅教授的“標準市場圈”理論,從家的生活空間直接延展至“整個國家由此形成”,其途徑一是“沿著既有的方向進一步整合市場”,其二是“通過作為國家官僚制度的基層組織的州、縣進行的整合”。顯然,寺田教授也意識到,一方面認定傳統中國社會為市場社會,依循“標準市場圈”形成國家的空間結構,另一方面又認定傳統中國社會為競爭性的以家作為單位的利己主義的世界,“村落共同體缺失”的世界,勢必會導出“缺乏社會連帶性的‘散沙’”的狀態。雖然寺田教授討論了傳統中國社會結合的形式(符合經濟理性的“冷淡的”結合與以結為一體為目標的“溫暖的”結合),但仍主張“現實中的社會是由這樣分散開來,為了生存而互相競爭的家家戶戶組成的”(176頁)。

以前三章為鋪墊,寺田教授引入第四章“秩序、紛爭和訴訟”,作為后續第五章“聽訟——審判與判決的社會基礎”、第六章“斷罪——犯罪的處罰與判決的統一”的總說。大體上,第四、五、六章重申了寺田教授(以及部分乃師滋賀秀三教授)關于“非規則型法”、“擁擠列車”模型、“欺壓-冤抑-申冤”的訴訟形態、“聽訟”與“斷罪”的兩分、“情理的教諭”“規則型法與公論型法”的區分、“情法之平”等著名的解說和論斷,讀者應該都不是特別陌生,相關論述已見于寺田教授的論文以及滋賀秀三教授的《清代中國的法與審判》(有熊遠報教授新出譯本,江蘇人民出版社,2023年)、《清代中國的法與審判續集》。

第七章則回到了傳統中國社會本身,探討“對于傳統中國的人和社會而言,法律以什么樣的形式而存在”這一問題。本章的重心在于回應法律史上著名的習慣法之辯,間接觸及了國家與社會兩分的理論進路,進一步強調了傳統中國法屬于“非規則型法”“公論型法”,認為傳統中國“很難在國家內分化形成穩定的支配結構”,也就不存在西方法意義上的習慣法。在本章的結論處,寺田教授做了一點拔高,認為在“一君萬民的整體構圖”之下,傳統中國對于法的憧憬是,“法在全體人民心中,其心劃一,其心由皇帝之口表達”(441頁)。

第八章從契約出發,比較討論了傳統中國法與西方近代法以及中國引入近代法的情形。相關核心論述亦見于寺田教授的相關論文。

終章以“跨越文明的法論述方式”為題,回應了序章所提出的“法概念的貧困”問題,將論述跨越文明的法所需的共通要素歸納為“裁判的基礎賦予”“判決的統一”“人際關系與制度性關系這兩種社會關系的區別”三個角度,以此作為法概念擴展的基礎。

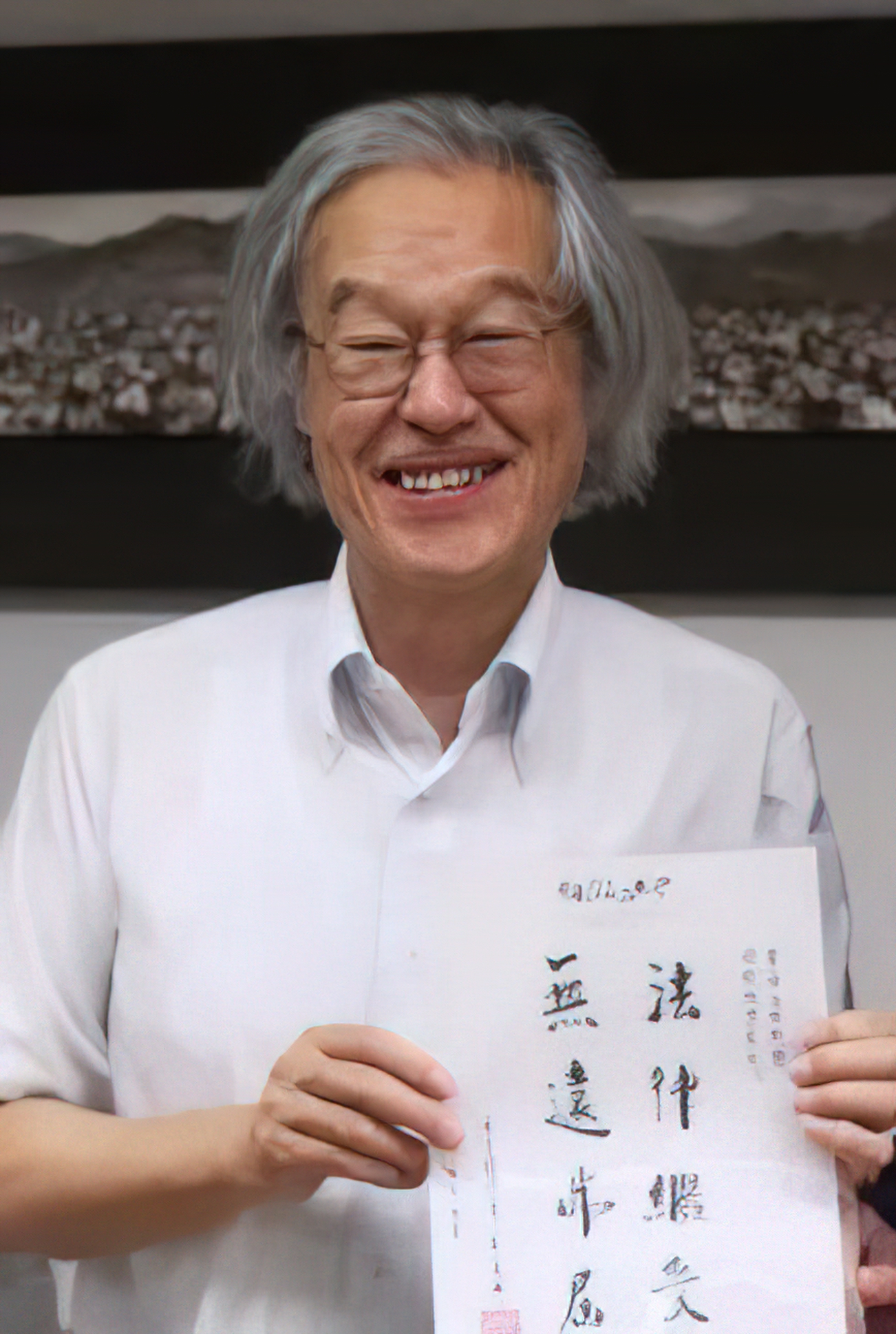

寺田浩明

寺田教授的“惡戰苦斗”

本書的論述與主要觀點,大體上仍為寺田教授之前論文的內容。將本書作為通常意義上的體系性的著作對待,恐怕也未能精確。似乎寺田教授從未有過撰寫體系性的著作的計劃。但他在給伍躍教授的信中,將本書稱為“旨在重新認識傳統中國法秩序‘惡戰苦斗’的結果”(伍躍:《惡戰苦斗的結晶——讀寺田浩明〈中國法制史〉》)。如何理解“惡戰苦斗”,在解說上還有些余地。寺田教授在后記中提到,“在課堂上講授自己對于專業領域所建構的體系理解,是法學院教師的首要之務”,因此,體系化的壓力似乎來自于課程授課的“無言的壓力”。除了這一課堂上的“無言的壓力”,還有法學院或者學術共同體的“無言的壓力”。寺田教授說,日本一部分法學院不可思議的傳統之一,是最后(課程結束之后、退休之時),將授課講義以體系書的形式公之于世(“后記”,496、498頁)。即便如此,如果僅僅是將授課講義編輯成書,對于講授一門課程三十年(從寺田教授于1987年在千葉大學法經學院開設“東洋法制史”課程起算)的著名學者來說,可能還不足以需要“惡戰苦斗”。從授課講義看,本書的結構應該很早就形成了。2014年寺田教授提交日本東洋法制史研究會的課程授課內容即采用了本書的結構和次序(參見趙晶:《日本近來有關東洋法制史課程的設計與現狀》)。

如果要冒昧揣測的話,寺田教授本人所稱的“惡戰苦斗”也許還有兩重意味,其一是如何為其四十年的學術研究作一完整圓融的體系的總結。寺田教授學術生涯似乎可以以十年為單位做不精確的劃分:第一個十年的研究,大體集中清代“土地法”“土地法秩序”的領域;第二個十年,研究重心轉入清代司法尤其是民事司法(“聽訟”)以及從司法考察法秩序;第三個十年的研究,有意識地在西方近代法秩序的比較觀察中考察傳統中國法秩序(從民事聽訟延伸到刑事斷罪,如命案審理、律例及審判依據等);第四個十年的研究,似乎在不斷鍛造“非規則型法”的概念,以“非規則型法”來貫通前述研究,建立起一個可以與近代西方法相對應的“法敘述方式”。在這一意義上,寺田教授的“惡戰苦斗”或可解讀為其實現了這一學術目標的謙虛的自白。

“惡戰苦斗”也許有的第二重意味,來自寺田教授的另外一重壓力,即作為日本一代中國法制史學者的代表,作為日本近代以來中國法制史研究的主要傳人,如何在這一學術譜系和傳承中交出這一代人的答卷。

日本近代以來的中國法制史研究,與近代學術學科體系的建立密切相關。日本長期以來處于中華法系之內,歷來注重中國律例的研讀。明治維新以后,中華律例不再是日本法律學習的對象,對中國法制史的研究本身也就被納入到了西方式的學科體系中,于是就有了所謂歷史系的中國法制史研究(所謂“文科派”)與法律系的中國法制史研究(所謂“法科派”)的區分(在“文科派”與“法科派”的風格差異下,還有一部分瀧川政次郎所稱的“國學院派”,參見趙晶:《近代以來日本中國法制史研究的源流》)。而法律系的研究自然就不免需要面對西洋式的近代法的概念體系與傳統中國法之間巨大的差異,但這也不妨看作是身處法律系的研究者的困難和機遇。同時,在日本近代中國法制史形成的時代,日本占領了我國臺灣地區,對臺灣地區施行了長期的殖民統治。最早一批日本近代中國法制史學者如淺井虎夫(1877-1928)、東川德治(1870-1938)都曾參與了日本在臺灣進行的“臺灣舊慣調查”,并在織田萬(1868-1945)領導下參與編纂《清國行政法》,二者均有“中國法制史”為題的著作行世。其中東川曾系統運用調查資料,既有論文,又有《典海》(后名為“中國法制大辭典”)。日本中國法制史研究對于習慣調查的重視以及借由習慣調查來重構中國傳統法的實態,或許于此就已埋下種子。

此后,日本因殖民統治與侵華戰爭,持續展開對中國社會的大規模調查,最為著名的即為滿鐵調查。其中,又以“中國農村慣行調查”最為重要。這一次調查的主持者、著名法學家末弘嚴太郎(1888-1951)為調查制定的目的稱:“本調查是在中國社會進行的法的慣行調查。……本調查的最終目的,那就是,中國人民怎么在慣行的社會下生活。”他所提出的調查對象包括:法的慣行是以怎樣的形態存在、探究法律規范和其他社會規范關系時的主要問題、作為規范的慣行和作為事實的慣行之間的關系、制定法和法的慣行的關系等(徐勇、鄧大才主編:《滿鐵農村調查》總第一卷,慣行類第一卷,第4-6頁)。

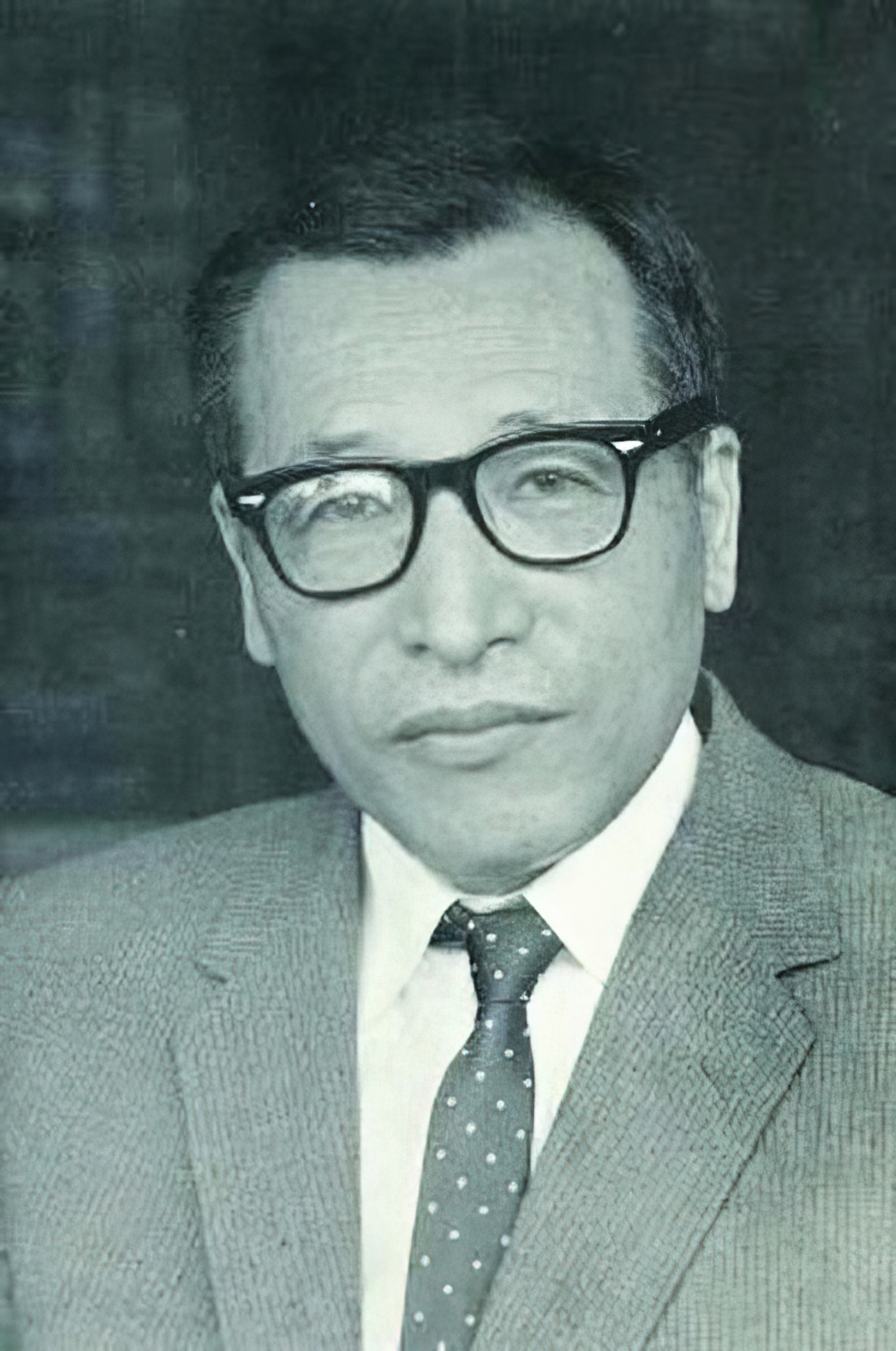

可以說,參與滿鐵慣行調查與對滿鐵慣行調查資料的整理利用,對日本中國法制史研究產生了深遠影響。二十世紀日本中國法制史學界的最重要的人物之一的仁井田陞(1904-1966),于1940年開始協助滿鐵在我國華北地區開展農村調查。他先后根據調查資料撰寫了《中國的社會與行會》(1951,主要依據二十世紀四十年代對北京會館的實地調查)、《中國的農村家族》(1952,主要依據前述滿鐵華北農村慣行調查)等著作。仁井田陞初版于1952年的《中國法制史》,在體例上即呈現了非常不同的樣貌,開篇先討論了東方社會的權威主義和規范意識,而后討論法典編纂、刑法、審判、調停,該部分所占篇幅大約僅為全書的六七分之一,大篇幅的內容則為人法、行會、家族法、土地法、交易法。1963年的增訂版又補充了有關村落法及占有保護兩章。可以說,仁井田陞的《中國法制史》完全改變了中國法制史的書寫方式(仁井田的這一體系,或者追溯至中田薰,參見趙晶:《論中田薰的東洋法制史研究》)。與此同時,仁井田陞主持日本中國農村慣行調查出版會出版了《中國農村慣行調查》(全六卷,日本巖波書店,1952-1958年;中文版:徐勇、鄧大才主編:《滿鐵農村調查·慣行類》)。也正是通過廣泛深入的慣行調查以及對于慣行調查資料的整理利用,在仁井田陞一代開始,整體性地理解傳統中國的法秩序被牢固地建立了起來,持續至今。

仁井田陞(取自仁井田陞《東洋とは何か》,東京大學出版會1968年)

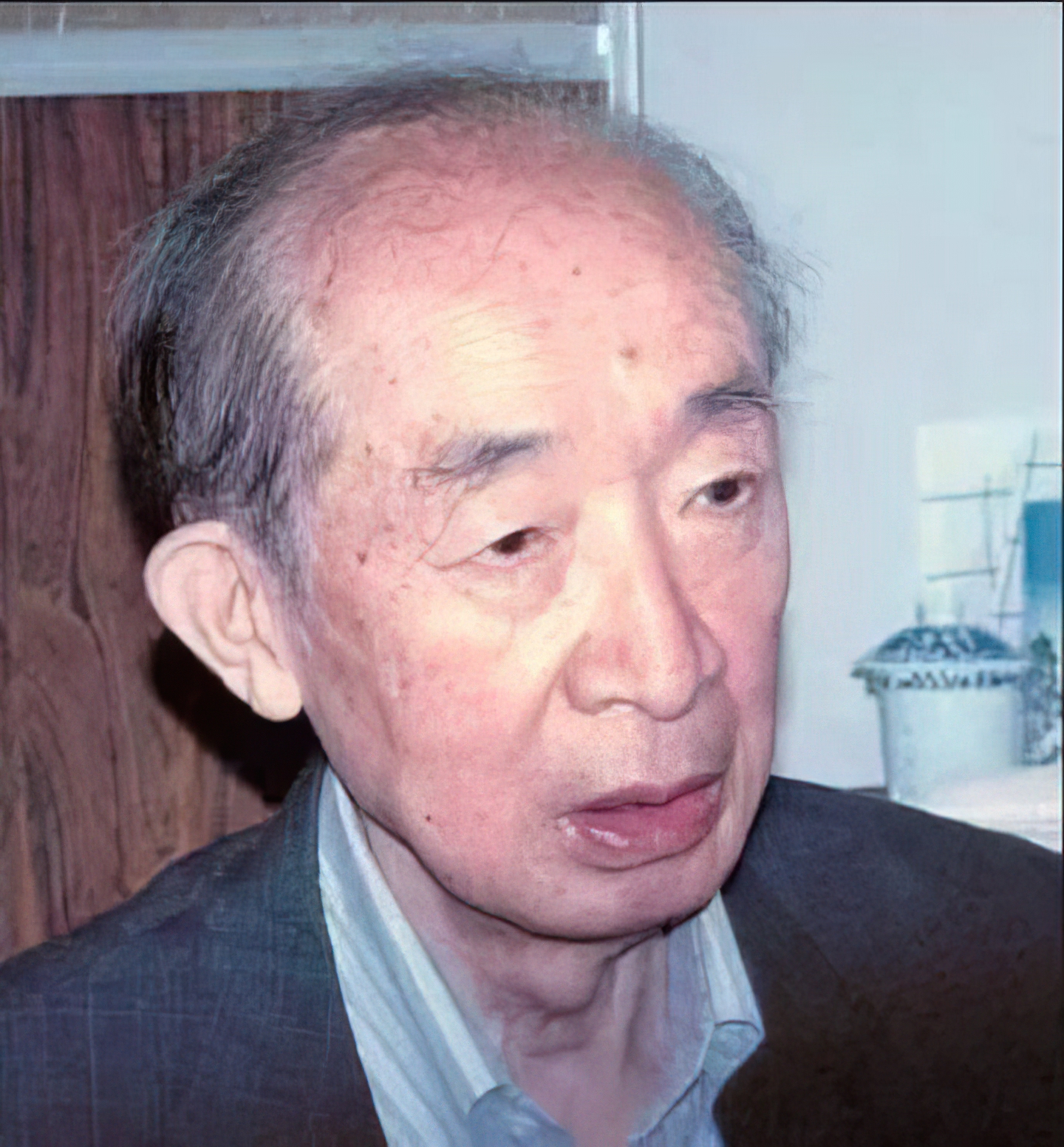

仁井田陞的弟子輩滋賀秀三教授(滋賀在研究生階段得到過仁井田陞的指導),不僅前期最重要的著作《中國家族法原理》很大程度上依賴于《中國農村慣行調查》以及滿鐵東北調查的資料《關東廳法庭所見中國的民事習慣匯報》,也延續了仁井田整體性理解傳統中國法的基本觀念。不過,滋賀始終有一方法論的自覺,重視傳統中國的固有概念及其內涵的重構,避免將近代法學書本上的概念帶到歷史社會分析中去。如在《中國家族法原理》中,滋賀秀三強調了“分形同氣”“夫子一體”“夫妻一體”的原理性概念;在后期的清代民事審判的研究中,他塑造了“情理”的概念。應該說,滋賀的研究突破了仁井田的“整體性的權威主義”這一論述框架。不過滋賀秀三似乎也不熱衷體系書的寫作,除了早期的《中國家族法原理》(在其《中國家族法論》基礎上重寫而成),其他各書仍是論文集,未能最終出版一本體系性的總結之作。

作為滋賀秀三教授的傳人,本書不妨視為在仁井田陞教授《中國法制史》出版六十六年后,寺田教授對于仁井田陞、滋賀秀三及其本人在內的三代日本清代法律史研究的總成與提煉,當然也可以在某種程度上視為與其師一起對于仁井田陞教授《中國法制史》作出的回應。如果本書的定位在于超越仁井田陞《中國法制史》之上的、三代日本明清法律史研究的總成之作,那么寺田教授的“惡戰苦斗”,也就能夠理解了。

滋賀秀三(取自滋賀秀三《続清代中國の法と裁判》,創文社2009年)

寺田體系的魔法

經由寺田教授“惡戰苦斗”,本書得以貫串并熔鑄了滋賀秀三的家族法研究、寺田本人對于“土地法”的研究、仁井田陞的村落法及社會與行會的研究、滋賀秀三及寺田本人對于清代司法審判的研究。本書的最大的貢獻在于提供了一個有始有終的、圓融貫通的敘述框架(“以一個自圓其說的系統重新組成”,11頁)。這個敘述框架,依寺田本人的說法,從家(家族)的實態開始,依序討論家的經濟基礎,家與家之間如何締結關系,進而建立、發展出社會,以此為基礎,逐步進入法與裁判的相關問題。

也可以說,本書最大的貢獻在于,如何從“分形同氣”的家的論說進入“情理”審判的論說,從而真正形成法律史敘述的整體。其背后則是明清法律史研究的一個核心主題,即分散的社會狀況如何與正式國家制度機制勾連起來,如何描述、闡釋這個通常被視為國家與社會分離的狀態。寺田教授的創造性敘事邏輯或許可以概括為:首先將傳統的“土地法”“財產法”“交易法”等涉及的各種利益形式納入傳統的“業”的概念之下,即“家的經濟基礎”或者各種“生計”。這些“生計”或“業”,被描繪為資源匱乏的、競爭性的、以家作為單位的、利己主義的世界成長起來的財產秩序。這一財產秩序在“村落共同體缺失”“缺乏社會連帶性的‘散沙’”的狀態下,依賴于“大規模的市場社會、契約社會”對于“權利”的塑造,依賴于“訴訟社會”“欺壓·冤抑·申冤”式的審判,依賴于“天下公論”“心中的法律”式的理想,并最終歸之于“同心、齊心”。寺田教授最終將之總結為“法在全體人民心中,其心劃一,其心由皇帝之口表達,這是這里對法的憧憬”。為了貫串起這個結構,寺田教授放大了滋賀秀三的研究,引入了溝口雄三“中國公私論”。

寺田教授的這一邏輯相當有魔力。在貫串起整個邏輯的轉承部分,寺田教授的相關論述也相當的奔放。

從同居共財之家到社會的結合,寺田教授認為,“在傳統中國,只有排斥私心的全面的一體化和全是私心的分散狀態這兩種極端的秩序模型”,而“憑借一體性這一古老、優良的理念來抵抗個體化這一糟糕現實的企圖,從一開始就是不可能實現的”(177頁)。

那么,秩序又是如何形成的呢?寺田教授引入了溝口雄三的理論,將“公與私”轉化為“理與欲”,認為在明末清初后,“‘理’開始被理解為‘社會欲望間的互動規則’”,共存的秩序是“‘欲望氣球’不斷互相推壓,不斷形成動態平衡的印象”(188-190頁)。

溝口雄三

民事審判由此被理解為達成妥協的過程。其間,“人們一邊互相推搡著,一邊找出當下的解決辦法,將社會生活維續下去”。“當社會生活的水流停滯不前的時候,第三者就介入其中,疏開纏繞在一起的地方,恢復水流的流動。這正是民事審判在傳統中國承擔的社會功能” (289頁)。司法因此需要“將糾紛的全面解決作為目標”,為達成糾紛的全面解決,“所以才有了‘個別主義的判斷是所有正常人共有的’這種‘天下公論’式的設想吧”,審判官“面對當事人,一次次地‘扮演’這種‘天下公論’的代言人”(299頁)。

寺田教授在此重新引入了“理與欲”的論辯,認為為了維持共存秩序,需要雙方當事人各自舍棄私心,達成“齊心”“同心”的狀態。盡管寺田教授認為,“這種關于‘心’的理解是非常勉強的假想”,但他還是將之直接比附了傳統中國的家,認為“傳統中國的家正是基于這種假想建立起來,并付諸實踐的”(303頁)。顯然,這是構建起寺田教授體系的關鍵性的連結點。正是在此處,寺田教授隱喻了“家國同構”,即家秩序與國家秩序的一致性。但何以這一比附是可行的,恐怕仍需要更為精細的論證和證明。另外,寺田教授還緊接著發揮了這一觀點,認為正是由于充滿私欲、互相對抗的私人對于“率先舍棄利益,并站在全體共存的立場上發言的,至公無私的、有德的”大人們的期待,造成了帝制中國革命不時發生的困境(304頁)。其間的邏輯難說不無武斷。

此后的敘述,則以清代的聽訟與斷罪,來不斷驗證“在奉行共存理念下進行的”,以得“情法之平”為目標的,“個別主義式的”“公論型”審判的“非規則型法的世界”。寺田教授不無詩意地描繪了這個法律“在每個人的心中”的世界:“對一般規則的考量和對個別事情的考量、理與情的契機等,都渾然一體地在人的心中,在與每個事件的相遇中,經過調整與該事件契合,從而呈現具體的樣態。但一旦該事件結束后,又從該事件中分離出來回歸到沒有固定形態的狀態。法律就如此這般在人們心中合攏又散開。”(410頁)

當然,需要補充的是,這一法的世界如何能夠形成或者說“貫穿著某種一貫性”。寺田教授稱之為不言自明的“正常的中國人”“心中之法律的社會共有”(“理”)。但是,他只愿意將這一“心中之法律的社會共有”歸之于書寫語言這一基礎,“法律邏輯遍布于被文字化的日常世界的全部”(414頁),認為“對該基礎的形成,我們卻無法作出更為確切的說明”(415頁),直接回避了相關問題的討論。這一回避本身耐人尋味。

寺田教授最后檢討了“以齊心為目標的各種嘗試”,認為“跨過同居共財的家這一道門檻,民眾之間的強烈的約束狀態并不會長久持續”,“很難在國家內分化形成穩定的支配結構” (439頁),因此,傳統中國的社會秩序就被形容為:“在一君萬民的整體構圖之下,眾人在各種各樣情形下不斷與不同的人約定的行為,不斷進行人心調整的大大小小的努力。” (440頁)寺田重復了“法在全體人民心中,其心劃一,其心由皇帝之口表達”的結論,并表示,“這當然不過是無法實現的憧憬而已”,“人們依然是‘人心不一’”(441頁)。

作為寺田教授沉潛數十年最終構造而成的體系,確實很難在短時間內在整體上提出具體的批評。如果一定要說的話,我想問,寺田教授完全否認了傳統中國“社會”的存在,是否是妥當的?這一否認,當然有利于其“家國天下”這一潛在意象的圓融,但卻一方面使他花大量篇幅引入的施堅雅的市場圈理論顯得與全書難以諧調,另一方面,更為重要的是,也使他所說的“理”也好,“心中之法律的社會共有”也好,甚至“公論”本身也好,失去了堅實的依托。沒有一個社會空間,如何有“公論”,又如何有“社會共有”的“心中之法律”?甚至“心”本身又該如何去填充?難道說這個憑空生長出來、人人皆有的“心”天然可以“齊心”,又天然因“欲之失”而失去其“心”嗎?這個“心”難道真的可以從“分形同氣”中得到“齊心”又終歸于“人心不一”嗎?

在筆者看來,“社會”也許可以成為前述困難的緩沖,無論這個“社會”被描述為什么樣的形態。當寺田教授只愿意將這一“心中之法律的社會共有”歸之于書寫語言這一基礎時,顯然,他放棄了諸如“教化”“禮俗”和“律例”。盡管他對于“律例”的拆解和消解非常精彩,但一部沒有律例的《中國法制史》,顯然大大超越了通常的理解。

寺田的業師滋賀秀三教授晚年致力于對中國法典編纂史的考證,完成了力作《中國法制史論集:法典與刑罰》,而寺田教授的榮休之作反而是一部沒有律例的《中國法制史》,亦是有意思的一個對照。

結語

仁井田陞的研究,在方法上有如下自覺:“法史的研究,分別與其時代和社會相對應,需找出固有法的體系與范疇,如所有權、不動產擔保法之類,皆是近代法的概念,未見于近代以前的東洋社會。因此,套用現行法的體系與范疇絕不可取,當然也不能如一般歷史學家這般,無體系、無范疇地處理問題。”(轉引自趙晶:《近代以來日本中國法制史研究的源流》)

寺田教授在悼念業師滋賀秀三教授的文中說,“滋賀先生在傳統中國的家族法和審判法中所發掘的都是普通人的生活姿態,亦即在那普遍與個別、無限與有限相交織的世界中,誠實、真切地運營著各自生計的人們的姿勢與狀態” (寺田浩明:《滋賀秀三先生的學術人生》)。

以此回頭看寺田教授的這一著作,在方法論上或可視為以仁井田陞的方法論,自覺構筑起滋賀秀三展現的普通人生活世界的概念框架。大概也正是在這一意義上,而不僅僅只是因為所授課程名稱為“中國法制史”的緣故,寺田教授決然地將這一本以清代租佃習慣、清代司法審判為核心,嵌入家族法與社會結構分析的書命名為“中國法制史”。

如果進一步猜想,本書的命名或許還有更多的考量。本書采用的是比較法律史的徑路,寺田教授始終在與傳統西方法、近代法的對照與相互啟發下,展開對于傳統中國法的敘述與理解。在此,以清代為中心的法律史敘述被塑造成了一個韋伯式的理想類型(寺田教授稱為“法秩序范式”),與同為理想類型的傳統西方法、近代法(也部分包括傳統日本法)共同構成了寺田教授所稱的“跨越文明的法論述方式”。而所有社會學式的理想類型的構造,就其理論形式來說,自然無法容納各種歷史演化,并且也只能刪去多樣化的其他因素,如版圖內的重大差異以及民族互異的各種問題(10-11頁)。雖然寺田教授明確說,“本書的結論,無法無條件地擴大到整個帝制中國法”,但他仍然自信地堅持本書的敘述已經涵蓋了傳統中國法的主要特質、法秩序核心的主要要素。換言之,本書不只是“清代傳統法秩序”,而是一本實實在在的“中國法制史”。

如果把本書視為仁井田陞—滋賀秀三—寺田浩明三代日本學者對于中國法律史的最終陳述,顯然多少還是不夠過癮。無論如何,“清代傳統法秩序”這一富于張力的改定的中文書名,頗為用心地蘊涵了“清代所呈現的傳統法秩序”的意思,一方面保留了寺田教授整體性論述“中國法制史”的“雄心”,另一方面也稍稍抑制了這一“雄心”,將之納入了清代這一傳統中國末期的背景中。

大約二十年前,林端教授曾比較了韋伯與滋賀秀三的研究,敏銳地注意到了滋賀秀三對清代審判研究的出發點與韋伯有著驚人的類似性。本書中雖未見寺田教授對韋伯的直接引用,但韋伯式的主題與范式的印記還是相當明顯。林端教授對韋伯的中國研究以及滋賀秀三的清代審判研究的某些批評也可部分適用于寺田教授的這本書。另外,寺田教授對傳統西方法、近代法的類型學的理解與描述,本身仍有進一步討論的余地,于茲不贅。

本書作為寺田教授四十年學術與教學總結之作,亦是自仁井田陞以來日本中國法律史,尤其是明清法律史研究的總結之作,將在長時期內影響中日兩國的中國法律史研究。無論對于寺田教授提煉的中國傳統法秩序的模型是否有不同的解說和看法,恐怕在相當長時間之內,相關研究者都必須先認真地面對這個模型,認真對待、思考寺田教授主張的“跨越文明的法論述方式”。

(本文承趙晶教授指出若干史實錯誤,皆據之一一訂正,特此致謝!感謝日本東京大學文學部日本史研究室袁也博士為本文寫作提供的文獻支持。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司