- +1

十年位次大幅拉升,中國名校何以“進擊”世界榜單?

近日,英國留學公司Quacquarelli Symonds 公布了2024年度最新的世界大學排名(以下簡稱“QS排名”)。QS排名是世界范圍內認可度較高的高校排名之一,每年發布都引發熱議。

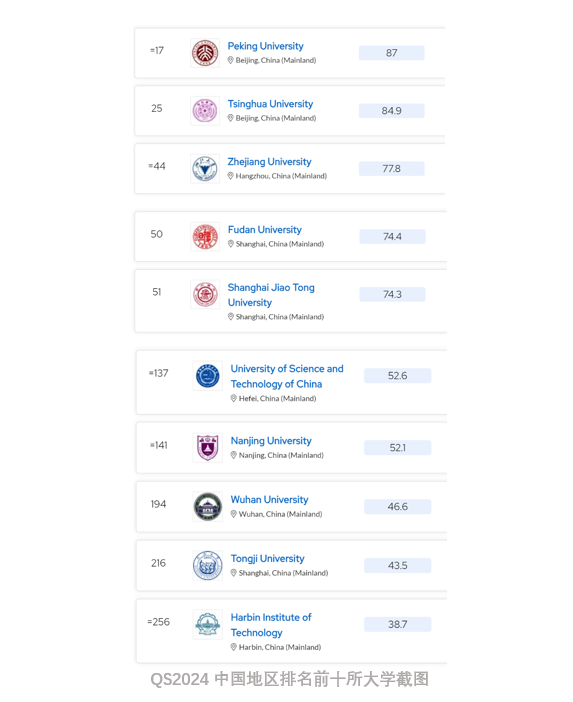

在今年發布的2024年度排名中,中國內地共有五所高校進入世界前百,分別是北京大學位列第17名,清華大學第 25名,浙江大學第44名,復旦大學第50名,上海交通大學第51名。

上海地區另有同濟大學位列第216名,華東師范大學第511名,和上海大學第514名。

北京大學保持“領頭羊”地位,浙江大學首次在QS排名中超過復旦大學,奪得中國內地高校的“探花”之位。

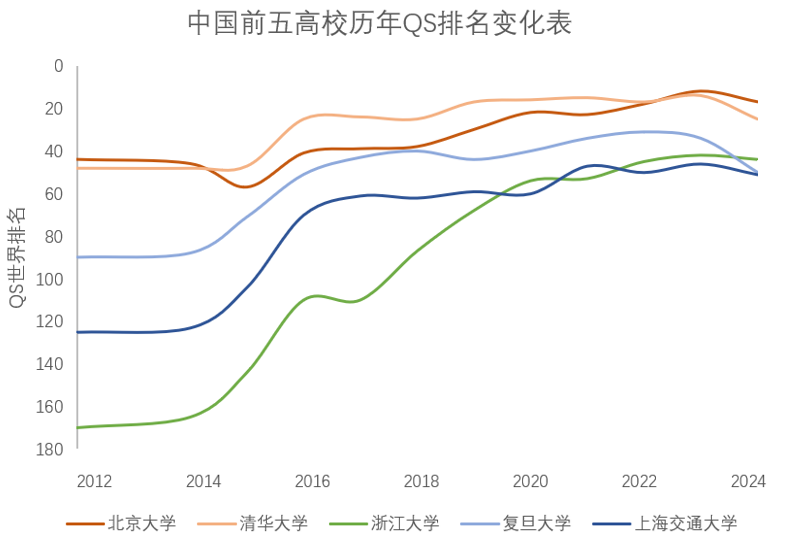

近十年,中國內地名校在QS排名中位次顯著提升,形成“進擊”之勢。

對比十年榜單,清北兩校在2012年至2015年的QS排名中徘徊于四五十名,到2021至2024年,兩校多次取得榜單前二十的名次,且從未低于前三十名。

復旦、上交、浙大等高校,位次提升更為顯著。

對比2014年、2024年QS排名,復旦從88名提升至50名,上交從123名提升至51名,浙大從165名提升至44名。

僅從QS排名看,對比美國“藤校”、英國G5,上述內地名校已有較強競爭力。

謝秋伊 制圖 (下文圖表均為謝秋伊制)

中國內地名校在世界排名中的長期走勢,是中國高等教育體系融入世界、并探索建設世界一流水平高校的見證。

中國內地名校的排名在2015年、2016年有顯著提升。這與2015年《統籌推進世界一流大學和一流學科建設總體方案》(以下簡稱《方案》)印發并開始實施有關。

《方案》確立了“一流”的目標,要“引導和支持具備一定實力的高水平大學和高水平學科瞄準世界一流,匯聚優質資源,培養一流人才,產出一流成果,加快走向世界一流”,也強調了“加強與世界一流大學和學術機構的實質性合作,將國外優質教育資源有效融合到教學科研全過程,開展高水平人才聯合培養和科學聯合攻關”。

在隨后的七年時間里,教育部、財政部、國家發改委相繼出臺跟進政策促進“雙一流”大學的建成和發展。

這段時間,各大高校紛紛出臺海外人才政策,包括加強科研國際合作和交流,創辦多個雙學位和聯合項目,轉變教師考核方式,試用海外的“終身教職”晉升管理模式等等。

盡管中國內地名校在QS排名中呈穩步上升的趨勢,但相較上一年度,2024年度QS排名略微下滑。這個變化值得注意,但并非一定意味著上述高校“退步”了。大學排名的變化除了與自身成長有關,也受計分方式的影響。

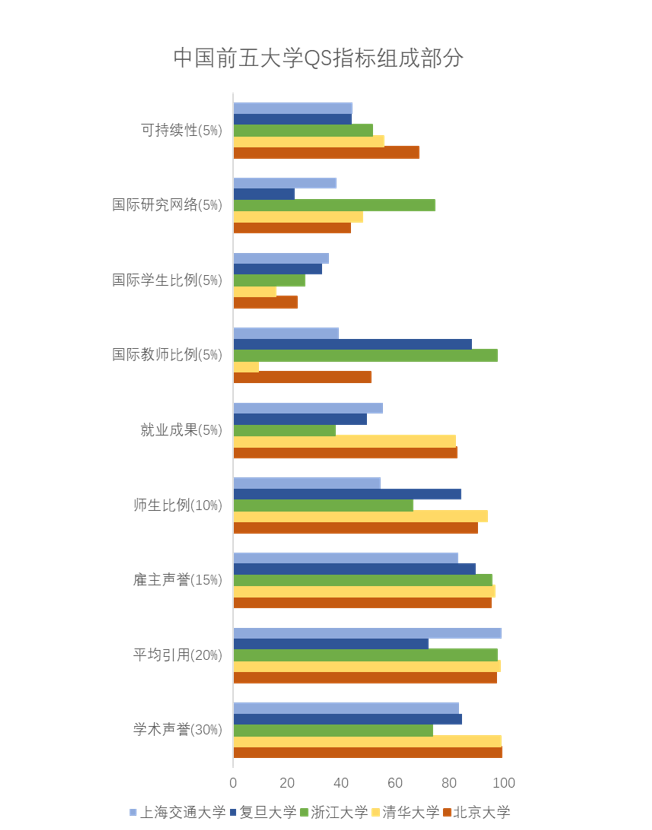

在2024年度QS排名中,“雇主聲譽”的比重從10% 提高到了15%,并出現了三個新的指標——可持續性、就業成果和國際研究網絡。

這使得今年的指標權重和去年相比更加注重高校的就業能力和國際化程度,更少強調學術聲譽和教學資源。這部分解釋了中國內地名校排名的波動。

從QS指標看,北大、清華兩校在學術研究、就業導向兩方面表現優異。浙大在國際化程度上處于全國領先水平,此次國內排位上升或受益于指標權重的改變。

復旦、交大兩校的發展更為均衡,不過,今年新增的三項指標得分均不高。與國際一流大學相比,上述內地名校在學術研究方面有趕超勢頭,但在就業成果、國際化程度、可持續發展方面還有進步空間。

需注意的是,QS排名雖享有盛名,但不是唯一的大學世界排名。排名是被建構的,不同的排名各有側重和特色。

比如泰晤士高等教育世界大學排名(THE rankings)對國際化和可持續發展的要求更低,更看重研究能力和教學資源分配,還納入了獨特的產業轉化指標。2023年THE排名中,清華、北大分別位列第16、17位,復旦、交大各列51、52位,浙大列67位。

上海軟科世界大學學術排名(ARWU rankings)看重科研成果、師資力量和教育質量,指標設計比較注重精英表現—— “獲諾貝爾獎和菲爾茲獎的折合數”和“各學科領域被引用次數最高的學者數量”權重高達50%。在2022的ARWU排名中,清北復交浙分別位列第26、34、67、54和36位。

量化排名為世界大學發展提供了可貴的參考,但也需理性看待排位結果。

各大排名各有特色,也就意味著各有“不公平”的地方,很難對一所大學做出全面公正的評判。比如QS排名指標被廣泛批評偏重英語國家、體量大的院校、綜合性院校、生命科學比較強勢的學校。 THE排名也被質疑英國的大學往往排名更好。

對于中國內地高校,因中文論文沒有被納入評分,因此在國際聲譽上與歐美百年名校競爭較為吃力,且中文學習難度大,國際化程度不如英語國家的院校容易提高。還有一些偏重文科的高校,因為發文率的緣故較難在這些綜合排名中占據優勢。

尤其要注意的是,海外高校兼有商業運作,上百萬元的學費、上億元的校友捐贈可以支持資源密集型的培養體系。相比之下,中國內地高校年度學費多為數千元,所負責的學生數量往往是歐美名校的三至五倍。從這個角度講,中國人均高等教育資源的提升也需要一個過程。

因此,在參考高校排名的同時,也要了解這些排名方式的局限性,既要見賢思齊,也勿妄自菲薄。

從社會接受的角度而言,縱觀對QS2024排名的網絡討論,大家關心中國大學的成長,也關注排名變化對個人的意義。

比如耶魯和普林斯頓兩所“常春藤”大校錄取難度極高,在社會中聲名遠揚,但在QS排名中沒有進入前15位。還有一些因為科研規模大、國際化程度高進入前10位的高校,其實也開設有“水專業”。

再從就業市場看,比如留學生和潛在雇主更關心學校排名是否能夠代表畢業生的社會競爭力。實際上,對于大部分從業者,高校的相關專業排名、校友網絡、就業資源這些細化指標比“放之四海”的綜合排名更有意義。用人單位對高校畢業生的考量不太受個別年度排名變化的影響,而社會對個人競爭力的評價最終是看能力與貢獻,沾母校排名的光,并非長久之計。

--------

城市因集聚而誕生。

一座城市的公共政策、人居環境、習俗風氣塑造了市民生活的底色。

澎湃城市觀察,聚焦公共政策,回應大眾關切,探討城市議題。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司