- +1

米沃什:重要的是要遵循心靈而非勉強行動

// 導讀

今天是波蘭詩人、作家切斯瓦夫·米沃什(1911年6月30日-2004年8月14日)的誕辰。

他“以毫不妥協的敏銳洞察力,描述了人類在劇烈沖突世界中的赤裸狀態”的作品,成為1980年諾貝爾文學獎得主。他的一生就是過去一個世紀的編年史,嘗遍那個世紀的辛酸與苦痛。他把經歷的一切和思考都記錄在自己的詩歌、小說和散文之中,他的作品深刻剖析了當代世界的精神危機,堅持知識分子的道德責任,并與波蘭古老的文學傳統進行對話。

在米沃什的所有作品中,有一部是他聲稱并非為讀者,而是“追隨自由創作的手”產生的作品,也是他的“靈魂自傳”——散文集《烏爾羅地》。

本書創作大約始于一九七六年九月,其時米沃什造訪巴黎,與其同樣研究思想史的老朋友在多次的晚間長談中獲得了新的見解,成文于《烏爾羅地》一書中。

《烏爾羅地》是一部略顯龐雜的作品。米沃什借這本書向讀者坦露的不僅是自己關于“另一個世界”的盼望,還有個人思想的“自相矛盾”。然而,“矛盾”來自于簡單化,而在豐滿、復雜的個體存在中,承認其中一面并不本意味著否定其他。人們喜愛米沃什或任何一位作家,不是完全因為他的作品背后的哲學多深奧,或者價值觀多正確,或者作者本人的人格多偉岸。最終,人們喜愛的是閱讀作品的過程。

以下內容節選自《烏爾羅地》。

“我踩住了憤怒的喉嚨”

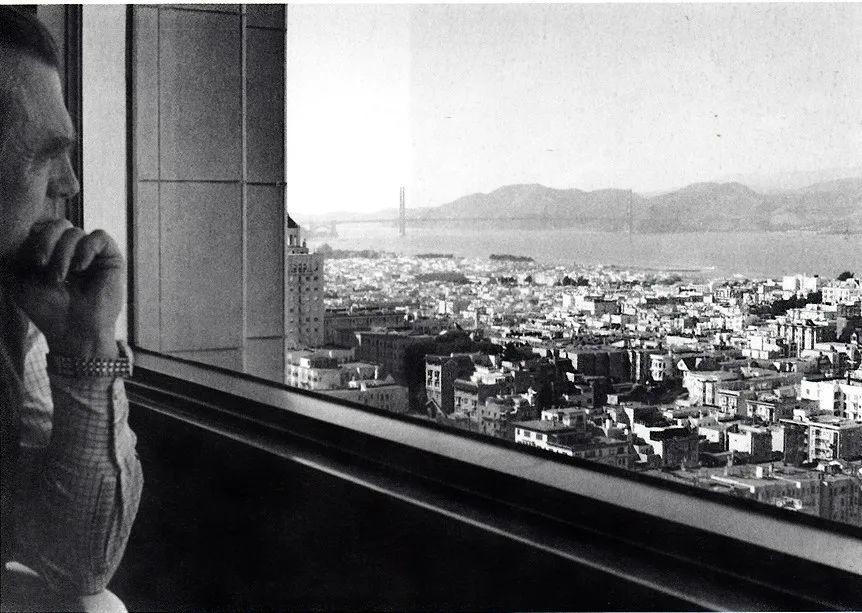

清晨八點的時候,我常常在家附近的格里茲利山峰大道上散步(街名可意譯為灰熊峰大道),我這里所寫下的文字很多便形成于這每日的散步途中。這是一片典型的居住區,街邊是一棟棟木制的房屋,風格和樣式都不盡相同。山的一側很陡,因此不少房屋的底部都有柱子支撐。從山頂向下望去,各家各戶的花園可盡收眼底,那是一座座種滿杜鵑、山茶、月桂和長成大樹的桃金娘的院落。沿著腳下的路,一直向西而行便可以抵達北美大陸的最西岸。對此,任何人都不會有疑問,因為由此下山,穿過伯克利城,穿過海灣,再穿過金門大橋就是孤寂的太平洋了。

從山上向四周望去,風景每日不同。當大霧彌漫,所有景物都被濃霧籠罩,這時僅可以看到海的一角。及至霧薄時分,透過層層的霧氣,可以眺望到舊金山城內時隱時現的高樓。而當云開霧散,水汽僅在遠處塔瑪佩斯山那邊堆成漂浮的云朵,此時浮現在眼前的則是另一番壯麗景象:蔚藍色的海水連接著太平洋,三座大橋穿越其間,舊金山城就在我的腳下。

在這樣一番景色描寫練習之后,似乎應該開啟一段福樓拜式的浪漫故事,但我還是談談缺憾吧,這樣可以不必讓他人對于這美景心生妒忌,誠然這只是世上萬千勝景中的一斑。在這條路上所感受到的憤怒和絕望,我記憶猶新。無論是追逐夢想與希冀,還是生機勃勃的生活,亦或是聚會談天,一旦身處在這與世隔絕之地,那一切便都與你無緣。于我而言,有些人的命運就像一場惡夢。畫家諾布林和他的妻子,演員列娜在舊金山結束了自己的生命,而萊德尼茨基經常在幾條街之外散步,陪伴他的只有一只小狗。

我思念昔日的朋友、兄弟。好也罷,壞也罷,都讓我想念。我也想念故鄉的孩子們,就像維克塔說的:“渴望和他們一起玩泥巴”。每當我試圖寫些什么,筆下描繪出的卻是卡夫卡式的陰郁畫面:獨自被囚禁在孤島上,島上小鎮的街道上見不到一個行人。當透過房屋的窗戶朝里望去,看到的卻只有動物布偶,它們紐扣做的眼睛閃閃發亮。這是多么陰森的情景,甚至有些邪惡,還是不寫罷了。

曾經有一次在圣迭戈朋友的家中,我遇到了赫伯特·馬爾庫塞(德國馬克思主義者,六十年代以學生運動理論聞名),他站在窗前說:“這是一座動物聚居的城市。”我十分明白他對于那些缺乏思想的人類的鄙夷之情,他們僅僅是行尸走肉。但他那鄙夷的態度,知識分子的傲慢也讓我反省,我內心當中是否也隱藏著類似的刻薄。

“我踩住了憤怒的喉嚨”。這是俄羅斯詩人馬雅可夫斯基式的宣言。現在我知道,這詩句正適合于我。你不喜歡這個世界?無論是這里,還是別處都無法忍受?好吧,我們為你找個不同的地方:在云端之上,大海之外,這樣你就可以隨心所欲了。但是要注意,這可是最后一次,你或許能干出點什么,或許不能,但是你絕對不能再挑剔了。是的,當然在這里大地也將走到盡頭。

“我在大學中收獲的最重要的不是知識,

而是歷史觀”

于是,我開始工作。首先我要努力避免成為分裂的兩個人,一個是賺著微薄薪水的大學教書匠,另一個則是繆斯女神的垂青者。后者在閑暇時分,仰望天空中的云朵,便可以創作出杰作,就如同貢布羅維奇在阿根廷所做的一樣。教書與寫作實際上可以互有裨益、相得益彰。

不容否認我的大學執教生涯可算相當不錯。當然,在此不能不提及,我在這方面還是頗有些優勢的。我上的中學相當不錯,比多數美國的文科生畢業的中學都要好。另外,我所就讀的大學也算是出類拔萃。大學時期兩位年輕的教授,維克多·蘇金尼茨基(法律哲學教授)和斯坦尼斯拉夫·斯瓦涅維奇(經濟學教授)至今依然健在。蘇金尼茨基多年以后依然記得我畢業考試的情景,認為我的表現非常出色。他甚至還記得自己當時非常驚訝,因為我竟然對于十八世紀的英國哲學家捻熟于胸。但是我對那次考試卻全無印象,教授所提及的那些人名我也一個都不記得了。如同被訓練好跳圈本領的馬戲團小狗患了失憶癥,我大學里習得的其他技能也都不見了蹤跡。

我在大學中收獲的最重要的不是知識,而是歷史觀。這種歷史觀一方面通過學習獲得,而另一方面來自于當時發生的歷史性事件。在美國,這種歷史感的缺失對于部分在大學里授課的美國人來說是一種缺憾和障礙,然而也正因如此,那些具有歷史觀的人便具有了某種優勢。我必須利用這一優勢來彌補自身的一個嚴重不足,即沒有專業學位。我那個學位算個什么,不過是個碩士,而且還是法學專業。

同他人聊天聚會,影響別人,同時也被他人影響,只有如此我才能從一個異鄉人的愁緒中逃離。這本書實現了我的某些愿望,至少部分實現了。這是一本連接過去與現在的書,但其指向的卻是未來,即便不是我的未來,也將會是他人的未來。

“我們真實的目的是完善自己的知識”

對于我的講課對象,這些二十多歲的年輕人,我始終抱有懷疑。面對這些或是出于天生愚鈍,或是缺乏后天學習的大學生,我的講述能引起多少反響?哪怕他們當中只有十分之一可以領會些什么,我就已經十分幸運了,對此可要事先做好心理準備。幾乎每次開始新的課程,我都會有種失敗的預感,我什么也改變不了,他們的“電視大腦”不會有任何改變。每當順利結束課程,我的欣喜就像成功地從高筒禮帽里變出兔子的魔術師,但是我完全不知道,下次變魔術的時候能否成功。

當我在維爾紐斯大學念書的時候,一些教授完全不在意和學生之間的交流。他們只是在講臺上,摸著下巴,低聲念著講義。要知道,那時還沒有麥克風,而在坐滿兩三百人的教室里只有前兩排的學生能夠聽到老師的聲音。萊德尼茨基教授(當我來到伯克利的時候,他已經退休了)當年曾經將他們稱之為“坐聽課監的學生”,無論抱怨也罷、惱火也罷,但還是不得不在教室里坐著。萊德尼茨基這種居高臨下的態度以及與學生之間的隔膜讓我感到既同情又有些不悅。但轉念一想,這同他居高臨下的態度無關。

我們太過執著于期望看別人的反應了,實際上我們真實的目的是完善自己的知識,即便我們真需要聽眾的話(事實上聽眾寥寥無幾),也只是通過他們關注度的高低來判斷哪些知識具有生命力,哪些知識又已經死去。萊德尼茨基所教授的是自己耳熟能詳的知識,他從未試圖去更新它們,同樣他也從未期待自己真正的思想能與那幾小時的課堂時間產生些許的交集與共鳴。這令我十分沮喪,因為類似的處境也會讓我變得同他一樣。

我尚在齊格蒙特國王中學念書的時候,學校的墻壁上曾題有這樣古代箴言:禱而作;日描一線。這意味著要如古希臘畫師阿佩萊斯一般,強迫自己每天必須創作,哪怕只有一行。僅憑一時的意志并不能讓人前進太遠,重要的是要遵從心靈而非勉強行動。要遵循十六歲時腦海中首次閃現的思想火花,要有意識地去實現這些起初并不十分清晰的靈感。

青春期與成熟之間是一座巨大的拱橋,換言之,我們的思想的發展也正如一塊塊零散的拼圖,只能一步步、慢慢地被拼湊完整。只有這樣我們才能同自己的激情達成協議,只有遵從這股激情,漫長的工作才能顯得輕松一些。

在伯克利度過的歲月于我而言是一個自我學習的過程,而學習的領域在我年輕時就已經注定。伯克利的講堂當然為我提供了靈感,但對我有益的也僅限于我私人所需要的和學習的領域。

我們會猶疑、困惑、絕望且不斷嘗試,但最終的思想會比我們當初所預計的要更有邏輯性。

惡之源頭、陀思妥耶夫斯基與波蘭文學

我的課程安排當主要圍繞著三個主題,或者說三個軸心。

第一個是:惡之源頭。這是一個古老而龐雜的問題,回答它意味著回答:我們的世界是否出自一個邪惡的藝術家之手。關于這一主題,從我們普通學校里使用的有關宗教歷史的課本講起,然后擴展至教義理論和歷史,最終,在經過數年的講授之后課程將涉及摩尼教。這部分內容最終與斯拉夫文學課程安排在一起,因為在一些俄羅斯作家的作品當中涉及了波格米勒派。俄羅斯宗派主義以及摩尼教的問題,但實際上這一課程將追本溯源到公元二世紀亞歷山大帝國以及羅馬帝國時期的諾斯替主義。

不容否認,我之所以閱讀大量陀思妥耶夫斯基的作品以及有關他的研究文章也正與上文中所提到的問題有關,而且由此也產生了我所教課程的新主題:十九世紀思想史。換句話講,是想探究陀思妥耶夫斯基和尼采的思想從何而來,他們為何如先知一般如此具有預見性。答案并不難尋,就在啟蒙主義與浪漫主義時期搜尋鑰匙便可。因此,我課程的第二個主題便圍繞陀思妥耶夫斯基,而最后一個主題則是波蘭文學。其中“波蘭文學概論”是必備的部分,但這部分內容與其說是關于波蘭文學,毋寧稱之為“波蘭文化史”。此外,課程還包括波蘭當代文學。對于這種安排,無論是波蘭的詩人們還是貢布羅維奇都應該不會抱怨。這便是我工作的大致情況。

我所從事的工作促使我內心發生了改變,成為我興趣轉變的連接橋梁,對此,我的確沒有預料到,正如我也沒預料到,貢布羅維奇可以讓我尋找到自己的定位。于我們而言,貢布羅維奇不正扮演了這一角色嗎?多幸運能夠堅持用波蘭語寫作,如若用英文寫作的話,光是這些人名的縮寫就足夠我受的了。

《烏爾羅地》

[波蘭]切斯瓦夫·米沃什 著 高興 主編

韓新忠 閆文馳 譯

花城出版社 2018年12月

《烏爾羅地》極具文學性,共分為四十一個章節,沒有標題,只有序號。第一至四章是一些個人的回憶和思考,自第五章至第九章,作者講述了一些文壇往事。后面的章節,則是米沃什在書中做的一次漫長的隨性而系統的精神游歷。從解讀貢布羅維奇、法國遠親奧斯卡·米沃什和布萊克,到與陀思妥耶夫斯基 、密茨凱維奇、斯維登堡對話。作者從神學、哲學的角度,深入分析、探討了科學、理性的力量如何改造人類世界的“地獄生活”。“烏爾羅”在書中反復多次被解讀、強調,可以理解為:人喪失其個性只剩下抽象的共性的狀態。

米沃什作品系列

《路邊狗》《烏爾羅地》《第二空間》

“藍色東歐”第七輯

END

原標題:《米沃什:重要的是要遵循心靈而非勉強行動》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司