- +1

講座|胡桑&張定浩:米沃什,在二十世紀(jì)的余燼中

2023年6月30日,是波蘭詩人、作家、諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)得主切斯瓦夫·米沃什(Czes?aw Mi?osz,1911年6月30日-2004年8月14日)誕辰112周年。米沃什經(jīng)歷了兩次世界大戰(zhàn)和冷戰(zhàn),他的一生就是二十世紀(jì)的編年史,嘗遍時(shí)代的辛酸與苦痛。他的詩歌、小說和散文深刻剖析了當(dāng)代世界的精神危機(jī),堅(jiān)持知識(shí)分子的道德責(zé)任。廣西師范大學(xué)出版社近年來陸續(xù)推出了米沃什的日記和散文集,近期出版的《米沃什傳》則記錄了他一生中遭遇的苦難。6月10日,出版方邀請(qǐng)?jiān)娙恕W(xué)者、米沃什作品《舊金山海灣景象》的譯者胡桑,和作家、詩人、《上海文化》副主編張定浩進(jìn)行對(duì)談,帶領(lǐng)讀者走進(jìn)米沃什與二十世紀(jì)。本文為此次活動(dòng)中兩位嘉賓發(fā)言的完整內(nèi)容整理。

講座現(xiàn)場(chǎng)

他好像試圖向我們說話

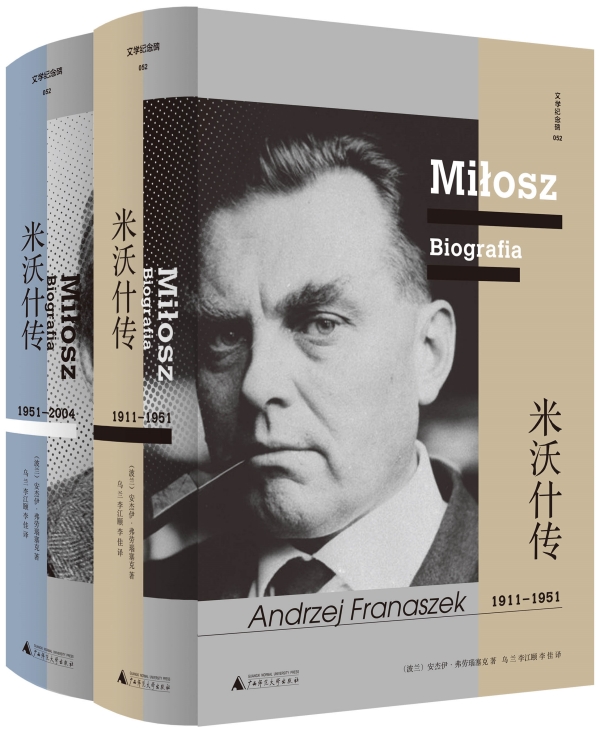

胡桑:米沃什在(上世紀(jì))八十年代獲諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng),正好是中國改革開放打開國門的時(shí)候,他當(dāng)時(shí)在中國是特別火的外國詩人,即便如此,譯本不多,只有《拆散的筆記簿》。在我開始學(xué)習(xí)寫詩的時(shí)候,《拆散的筆記簿》像圣書一樣,我們沒見過實(shí)物;后來開始電子化之后,有人搞了一個(gè)電子版,文件又很大,傳輸很不方便。我對(duì)于他的認(rèn)識(shí)和敬仰體現(xiàn)在對(duì)那本書的閱讀中。再后來慢慢有了他的獨(dú)立詩選,由張曙光老師翻譯。這幾年,廣西師范大學(xué)出版社引進(jìn)他大量的散文、隨筆,最近引進(jìn)了厚達(dá)1400頁的《米沃什傳》,讓我們對(duì)他的了解越來越深。

《米沃什傳》(全兩冊(cè)),【波蘭】安杰伊·弗勞瑙塞克/著 烏蘭、李江頤、李佳/譯,廣西師范大學(xué)出版社·上海貝貝特,2023年5月版

米沃什因?yàn)楂@過諾獎(jiǎng),所以在世界詩歌史上的地位很高。他對(duì)歷史非常關(guān)注,其對(duì)于自身經(jīng)驗(yàn)和時(shí)代的纏繞所引發(fā)的文學(xué)書寫顯得非常獨(dú)特。美國著名文學(xué)批評(píng)家文德勒說米沃什的獨(dú)特之處在于,外部事件和個(gè)人生活總是在他的文學(xué)書寫中交織在一起,成為一種新的經(jīng)驗(yàn)。他的文學(xué)書寫與這個(gè)世紀(jì)的歷史現(xiàn)實(shí)有關(guān)。米沃什出生于1911年,2004年去世,是一位世紀(jì)老人,他經(jīng)歷過二十世紀(jì)歐美的所有大事件。他的書寫是積極面向歷史的,既有對(duì)歷史的反思,也呈現(xiàn)了歷史中個(gè)體飄搖不定的獨(dú)特經(jīng)驗(yàn)。他與歐洲,尤其西歐一些現(xiàn)代主義詩人不一樣——像里爾克或者瓦雷里,他們相對(duì)遠(yuǎn)離時(shí)代事件,用隱喻、象征的手法去寫自己的時(shí)代——但是米沃什更忠于時(shí)代事件,偏向具體的歷史經(jīng)驗(yàn)。他的形象在文學(xué)史上是很鮮明的。

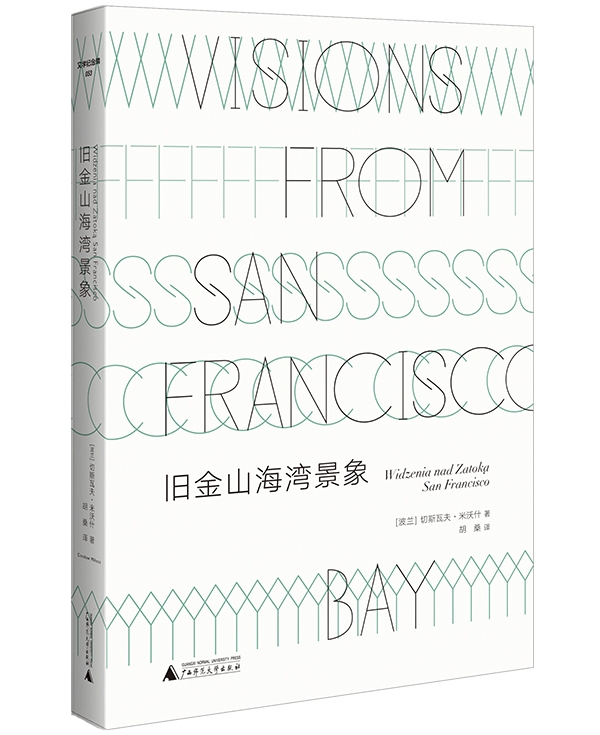

我譯的這本《舊金山海灣景象》是他寫作走向巔峰期的前奏。二十世紀(jì)七八十年代,他的名聲最盛,而他1960年剛剛到達(dá)美國,開始流亡生涯,1969年出版這本書承擔(dān)了一個(gè)使命,他要向美國人證明自己的文學(xué)才華和對(duì)這個(gè)時(shí)代的獨(dú)特見解,所以寫得很用力。這是他的第三本隨筆集,盡管米沃什主要成就是詩歌,但是他在隨筆寫作上也頗有建樹:第一本是我們很熟悉的《被禁錮的頭腦》,梳理了二十世紀(jì)中期波蘭很多文人的思想病癥;第二本是《歐洲故土》,是對(duì)作為歐洲知識(shí)分子的前半生的總結(jié)。他在法國住了十年,后來流亡到美國,美國加州大學(xué)伯克利分校邀請(qǐng)他去做講座,后來讓他擔(dān)任斯拉夫語系的教授。他在這本散文集里,既要總結(jié)歐洲生涯的經(jīng)驗(yàn),又要重新開啟對(duì)美國生活的思考,這是承上啟下的寫作。

作為移民作家、流亡詩人,如何面對(duì)1960年代風(fēng)起云涌的歷史劇變,這是他解決的問題。當(dāng)時(shí)歐美正在搞文化革命或者學(xué)生運(yùn)動(dòng),而加州又是整個(gè)美國文化運(yùn)動(dòng)的重鎮(zhèn)。他身處在歷史的中心寫作,又來自于動(dòng)蕩不安的二十世紀(jì)的歐洲,集所有巨大歷史經(jīng)驗(yàn)于一身。他在《舊金山海灣景象》這本書中安頓著巨大的、動(dòng)蕩的歷史中個(gè)人的心靈。同時(shí)要對(duì)這個(gè)時(shí)代處于危機(jī)中的走向作出回應(yīng)。因?yàn)楫?dāng)時(shí)歐洲、美國遍布虛無主義,當(dāng)然,虛無主義不一定導(dǎo)致虛無,而是與價(jià)值的解體、重建和探索有關(guān)。米沃什得回應(yīng)這個(gè)時(shí)代的危機(jī)。年輕人都在革命,尤其是加州大學(xué)的年輕人,大學(xué)課堂上都在辯駁甚至反對(duì)老師。米沃什作為老知識(shí)分子,當(dāng)時(shí)已經(jīng)五十多歲了,他既需要跟學(xué)生站在一起,又要跟學(xué)生拉開距離,承擔(dān)起導(dǎo)師的責(zé)任。米沃什戴著防毒面具在學(xué)校穿梭、發(fā)表演說,帶領(lǐng)學(xué)生去運(yùn)動(dòng),同時(shí)引導(dǎo)學(xué)生探索在思想上反思這場(chǎng)學(xué)生運(yùn)動(dòng),未來的路怎么走,美國到底能不能提供新的價(jià)值,歐洲作為遠(yuǎn)去的文化,能不能提供一種反思的經(jīng)驗(yàn)。

這本書里充滿了在危機(jī)之下的迫不得已而做出的反應(yīng),同時(shí)充滿著睿智的判斷,并且有思想的挑戰(zhàn)。因?yàn)樗木渥娱L(zhǎng),有時(shí)候一個(gè)句子讀起來要琢磨很久,句子充滿著內(nèi)在的張力,尤其是句和句之間,這句在贊美年輕人,下一句開始批評(píng)年輕人;這句在批評(píng)歐洲,下一句開始懷念歐洲。他在句子中間又不斷地防止讓自己觀點(diǎn)走向確定或者極端,而是走向不確定或者是矛盾。美國詩人羅伯特·哈斯(Robert Hass)對(duì)他的評(píng)價(jià)是,他的語言充滿著生活的矛盾。生活的矛盾也就是歷史的矛盾和個(gè)人經(jīng)驗(yàn)的矛盾。他不想讓語言變得過于清晰。但是在這樣的混雜中,這本書又有一種魅力,他的姿態(tài)不是在個(gè)人情緒、日常情緒中茫然摸索的姿態(tài),而是站位很高,站在宗教、政治、文化、文明的角度俯視曾經(jīng)的歐洲和現(xiàn)在的美國,所以具有一種非常超越性的態(tài)度。馬克思說歷史總會(huì)不斷重復(fù),第一次是悲劇,第二次是喜劇。六十年前的歷史說不定也在我們當(dāng)下重復(fù)著,我們會(huì)覺得米沃什好像試圖在向我們這些后來人說話,為我們這個(gè)時(shí)代的人提供一些可能的思考。

我譯這本書的時(shí)候,在2017年的冬天。我經(jīng)常嘲諷自己是在上海金山通過翻譯思考著太平洋對(duì)岸的舊金山。整個(gè)冬天,我都在與米沃什較量。因?yàn)榉g這本書很難,也為難了編輯。

我去波蘭看過米沃什的墓。米沃什是天主教徒,被安葬在克拉科夫一個(gè)叫斯卡沃卡(Ska?ka)的天主教教堂。斯卡沃卡教堂葬著波蘭許多重要的文人、思想家、學(xué)者、政治家、經(jīng)濟(jì)學(xué)家、社會(huì)學(xué)家,米沃什是我在現(xiàn)場(chǎng)看到的其中唯一的詩人。他被葬在教堂的地下室,石棺上寫著兩句話,一句話是“愿你安息”,另一句話是“學(xué)習(xí)的教養(yǎng)也是一種愛”。前一句是拉丁文,后一句是波蘭文。后面這句體現(xiàn)了他一生的姿態(tài)。我也去參觀過他的故居,在克拉科夫市中心,一棟樸素的公寓樓二層。

米沃什墓

米沃什曾在這里住過十年

張定浩:要說閱讀米沃什的經(jīng)驗(yàn),我讀過以后基本跟沒讀一樣(笑)。

之前有一個(gè)選本叫《站在人這邊》,標(biāo)題的名字就是從《舊金山海灣景象》里來的。米沃什名氣最大的作品是《被禁錮的頭腦》。中國人對(duì)波蘭的文學(xué)、藝術(shù)一直很親近,這有幾個(gè)原因:一個(gè)是來自于波蘭在西羅馬帝國天主教影響下形成的浪漫主義思想,像肖邦也是浪漫主義音樂家,魯迅那代人對(duì)以密茨凱維奇為代表的波蘭浪漫主義很有感情;另一方面,波蘭一直被擠壓在好幾個(gè)大帝國之間,東邊是俄羅斯帝國,西北面是普魯士王國(后來的德意志帝國),西南面是奧匈帝國,南面是奧斯曼帝國,在四大帝國的擠壓下,導(dǎo)致它變成戰(zhàn)場(chǎng)或者在和平時(shí)期被瓜分,一直以來都很慘。正是因?yàn)楸坏蹏鴫浩龋艜?huì)萌發(fā)民族意識(shí),在一百年前中國同樣經(jīng)歷過帝國的壓迫,所以中國讀書人對(duì)這種民族意識(shí)、民族覺醒感同身受。

二戰(zhàn)以后波蘭成為蘇聯(lián)體制下的國家,《被禁錮的頭腦》是對(duì)極權(quán)主義之下知識(shí)分子狀況的剖析或者對(duì)自己身上理想主義思想的反省。張曙光譯米沃什的一些詩是可以留下的經(jīng)典,他最早控制住米沃什在漢語中的調(diào)性,形成沉穩(wěn)硬朗、不拖沓、樸素的風(fēng)格,這跟張曙光自己詩歌的風(fēng)格很接近,這其中也有一些緣分。

米沃什有一首詩叫《詩藝》,他說詩歌應(yīng)該寫得少而艱難、少而勉強(qiáng),寫詩是不得已而為之的事。但是他自己用波蘭語寫了很多詩,在翻譯上是很大的考驗(yàn),你要既懂波蘭文同時(shí)懂得詩歌。中國詩人中懂英文比較多,概率上來講能譯好波蘭詩歌是少數(shù),這種狀況也限制了我對(duì)米沃什詩歌的進(jìn)一步理解。但他的散文我能夠接受,最早在2011年看《詩的見證》,那是他1981年在美國諾頓講座的講稿,諾頓講座會(huì)邀請(qǐng)全世界最好的藝術(shù)家和文學(xué)家做六場(chǎng)講座,米沃什大概是獲諾獎(jiǎng)后在1981年到1982年被邀請(qǐng)的。他講的都是老問題,但是完全用一種自己的方式在講,不用行話、詩人的套話講,完全是樸素的自我表達(dá),這種表達(dá)很艱難,但也會(huì)讓你跟著他一點(diǎn)點(diǎn)地往前走。

《巴黎評(píng)論》里他講到自己跟梵蒂岡教皇有一段談話,教皇也看他的書,尤其是提到《詩的見證》,教皇說這本書給他的感覺是,米沃什每往前走一步之后,就要往后退一步,每個(gè)問題往前走了一點(diǎn)點(diǎn),提出一個(gè)論點(diǎn)后立刻往回收,讀起來很難有一種爽感,很難總結(jié)出某個(gè)論點(diǎn)為你所用。有些書之所以讀起來非常的爽快,是因?yàn)榻鹁涞觯悴煌5赜洠浵碌脑捑涂梢杂茫蔀槟愕呐袛啵窃诿孜质材抢锖茈y找到可以拿來直接應(yīng)用的判斷,因?yàn)樗煌5厥栈刈约赫f的話,對(duì)自己說的東西表示質(zhì)疑。這一點(diǎn)蠻值得學(xué)習(xí)的,這樣思考問題的方式不是急于下判斷,不是急于說服別人,而是自己跟自己在較勁。

我對(duì)讀米沃什最初的感覺,是他的古典修養(yǎng)很好,《詩的見證》一開始提到他談?wù)撝袑W(xué)讀用拉丁語寫的古羅馬古典主義著作,這種古典的和天主教神學(xué)的訓(xùn)練對(duì)他影響很大。他后來有篇文章寫他之所以不喜歡十九世紀(jì)以及現(xiàn)代主義,是因?yàn)樗泄诺渲髁x的支撐作為更強(qiáng)大的后盾。對(duì)于他來講,古典主義不是所謂的復(fù)古,不是今天國學(xué)家拿古典對(duì)抗現(xiàn)代。但米沃什又對(duì)古典抱有很大質(zhì)疑,今天的主題是在“二十世紀(jì)的余燼中”,米沃什不僅在二十世紀(jì)的余燼中,他甚至是在西方文明余燼中。對(duì)他來講,希臘、羅馬也是余燼,后來啟蒙主義、俄羅斯彌賽亞主義(俄羅斯統(tǒng)治了波蘭很長(zhǎng)時(shí)間),到二十世紀(jì)現(xiàn)代主義、馬克思主義的影響,每一種主義都在他身上都留下了烙印。他目睹所有主義的消失或者從高峰落下來的過程。怎么辦?從余燼中慢慢再升起的是什么樣的自我?這個(gè)是蠻重要的,對(duì)于中國的當(dāng)下同樣有非常大的借鑒作用。

“我在這”:在美國被激活的歐洲經(jīng)驗(yàn)

胡桑:我2012、2013年在德國。德國與波蘭是鄰國。那時(shí)候自由的時(shí)間比較多,我在譯辛波斯卡詩選,空閑之余又譯了很多米沃什的詩。米沃什的詩歌質(zhì)地是極有力的,我們知道他非常偉大,但是在漢譯本中這些偉大性顯得很普通。這導(dǎo)致在詩歌技藝層面,中國當(dāng)代詩對(duì)他的接受是有保留的。我譯了十幾首,沒辦法出版,計(jì)劃就擱置了,后來貼在網(wǎng)上了。

他的詩散文化比較明顯,很多詩人覺得他的詩不夠有力量。我有很多詩人朋友覺得波蘭另外一個(gè)詩人齊別根紐·赫伯特的詩更好。他們兩個(gè)人是非常好的朋友,《米沃什傳》中披露了很多他們兩個(gè)人之間的矛盾,因?yàn)樗麄冊(cè)谖幕⒄巍⒃妼W(xué)立場(chǎng)上截然不同:赫伯特更具波蘭性,更偏向于保守地堅(jiān)持波蘭文化的特性;米沃什更具世界性,因?yàn)樗诹魍觯髞碜≡诿绹惺澜绲囊曇埃运X得波蘭性要突破,并沒有所謂詩歌的波蘭性,只有一種真正的詩人,通向詩藝的詩人。兩個(gè)人的立場(chǎng)非常不一樣,他們關(guān)系非常好,但是有一段時(shí)間關(guān)系特別緊張。《米沃什傳》里揭露了他們兩個(gè)人是如何反目成仇,后來關(guān)系再慢慢變好的。其實(shí),米沃什在美國甚至出了一本英文版的《赫伯特詩選》,他親自操刀翻譯。兩個(gè)人寫詩的方式也很不一樣。米沃什的詩散文化,句子很長(zhǎng),敘述性的東西很多,抒情性很明顯,但抒情較少節(jié)制,鋪陳很多;赫伯特的詩非常具有戲劇性,很抽象,句子簡(jiǎn)短,語言上也忠實(shí)于波蘭語傳統(tǒng),不那么纏繞松散。赫伯特詩歌的戲劇性體現(xiàn)在會(huì)在詩作中創(chuàng)造“我思先生”這樣的虛構(gòu)人物;米沃什的詩歌則更接近于他本人在生活中的真實(shí)聲音,絮絮叨叨,抒情,鋪陳。我們中國人在很多情況下,對(duì)歐洲詩人的選擇更接近于自身傳統(tǒng)中古典詩的經(jīng)驗(yàn),比如絕句、律詩的節(jié)奏和選詞,簡(jiǎn)潔,有力,而不需要特別鋪張的、漫長(zhǎng)的句子來完成,所以我們會(huì)覺得米沃什的詩有缺陷。但是通過翻譯,我發(fā)現(xiàn)米沃什有他的過人之處,在看上去非常樸素的經(jīng)驗(yàn)化的鋪陳里動(dòng)用了大量的悖謬,還有個(gè)人生活通往時(shí)代經(jīng)驗(yàn)的跳躍性。他的詩,有時(shí)候?qū)懙氖侨粘=?jīng)驗(yàn)片段,但是對(duì)時(shí)代的思考又非常深入,比如早期的《世界之詩》。他的詩不乏很多精妙的句子,在《拆散的筆記簿》里有很多我喜歡的詩句:

它體內(nèi)的一條銀河,

實(shí)在說,可與任何事物相比。

——《一只鳥的頌歌》

每個(gè)拐彎處有大地的許諾,

有村煙,瞌睡的牛群,沙燕從陡岸飛過

——《河流》

他們將是我的憂傷的見證人,

我不對(duì)你泄露它,又對(duì)誰呢?

星球的光明面移向了黑暗

城市都入睡了,每一個(gè)按照自己的時(shí)辰,

而對(duì)于我,現(xiàn)在象那時(shí)一樣,卻是太多了。

有太多的世界。

——《一個(gè)裝鏡子的畫廊》

他的詩有一種超越個(gè)人經(jīng)驗(yàn)、走向銀河般開闊浩大的能力,不會(huì)停留在經(jīng)驗(yàn)化、個(gè)人化的鋪陳中。

他的散文又不一樣,很雄辯。米沃什和另一位流亡詩人布羅茨基,還有沃爾科特、希尼關(guān)系密切。他們幾位詩人的隨筆都很強(qiáng)悍,像希尼的散文特別精彩,金句很多;布羅茨基的隨筆在雄辯中又帶有一絲細(xì)膩,他有時(shí)候關(guān)于一首詩可以解讀上幾十頁,比如分析奧登的那首《1939年的9月1日》。米沃什的隨筆沒有去做這種細(xì)致的工作,他好像永遠(yuǎn)在談一些非常大的事情,篇幅卻很簡(jiǎn)短。《舊金山海灣景象》里短的散文就幾頁,第一篇散文《我的意圖》兩頁半,《我所在之處》三頁,《象征的森林》五頁,《回憶一份特殊的愛》四頁多,這種篇幅和布羅茨基的散文比較起來容量太小了。米沃什的簡(jiǎn)潔里又有一種力量,他的力量不是通過繁瑣細(xì)致來完成的,而是通過不斷收回、不斷質(zhì)疑自我,讓語言沒有一個(gè)明確的終點(diǎn),沒有意義的負(fù)擔(dān),也不著力于金句。他的散文意義不明確,觀點(diǎn)不突出,有些篇章讀起來就像散文詩,但米沃什的散文又不是散文詩,而就是隨筆。他在意義的游動(dòng)、不穩(wěn)定中保證了寫作的開放性——對(duì)經(jīng)驗(yàn)、可能性的敞開。即便如此,他依然有一個(gè)內(nèi)核,與上述幾位詩人隨筆作家不一樣的地方在于,布羅茨基等人更關(guān)注文本經(jīng)驗(yàn),但米沃什的散文個(gè)人經(jīng)驗(yàn)的基地很扎實(shí),比如《舊金山海灣景象》這本書的第一頁就寫道:“我在這。這三個(gè)字含蘊(yùn)著可以說出的一切——你始于這些詞語又回到它們。”他不太喜歡用書面語,盡管他有深厚的古典修養(yǎng)。他是一個(gè)虔誠的天主教徒,在寫作《舊金山海灣景象》時(shí)期對(duì)有神秘主義傾向的摩尼教、諾斯替主義有很深的信仰,他的散文和詩里呈現(xiàn)出跟一般經(jīng)驗(yàn)主義或者現(xiàn)實(shí)主義的差異,就是對(duì)神秘抱持尊敬。他的神秘主義不同于十九世紀(jì)末到二十世紀(jì)初在西歐以法國為代表的現(xiàn)代主義詩學(xué),那個(gè)時(shí)代的現(xiàn)代主義崇尚非理性,而他在《詩的見證》里極其反對(duì)非理性的書寫。他的神秘主義是保持對(duì)巨大的事物的尊重,這一點(diǎn)和天主教思想合流。所以他來到美國之后,他說“我在這”,是為了表達(dá)對(duì)美國遼闊空間的敬意,書中有篇文章《面對(duì)過于巨大的遼闊》,就體現(xiàn)了這一點(diǎn)。在美國,壯麗廣闊的景象滲透進(jìn)了他的意識(shí),重塑了他。面對(duì)過于巨大遼闊之物,他感受到了類似摩尼教、諾斯替主義神秘、幽暗的力量。摩尼教會(huì)相信這個(gè)世界總是被一股邪惡的黑暗力量宰制著。這股邪惡的力量一直存在,我們必須意識(shí)到它的存在(比如罪惡、魔鬼),對(duì)抗它,才能找到希望的出路。所以他會(huì)懷著一種類似厭惡的感受去凝視美國無邊無際的廣袤,在自己的渺小中,確立自己的存在。他的這種經(jīng)驗(yàn),一方面永遠(yuǎn)肉身在場(chǎng)——他的肉身置身在美國西部巨大空曠的空間里,另一方面又不斷召喚自己曾經(jīng)的信仰和經(jīng)驗(yàn),與當(dāng)下1960年代動(dòng)蕩不安的現(xiàn)實(shí)對(duì)話。

《舊金山海灣景象》最后一篇《移民到美國,一份總結(jié)》是最能體現(xiàn)這種對(duì)話的,這篇是對(duì)整本書的收束。“我在這”的經(jīng)驗(yàn),是一種什么經(jīng)驗(yàn)?他總結(jié)了幾個(gè)方面:

首先,歐洲已經(jīng)遠(yuǎn)去了,老歐洲不行了。米沃什是歐洲之子,但歐洲充滿著紛爭(zhēng),各個(gè)民族因封閉而讓歐洲充斥著暴力。他特別討厭歐洲的民族封閉性。他作為說著波蘭語的立陶宛人,在波蘭他本身是一種局外人的身份,他的波蘭語有立陶宛口音,對(duì)波蘭人來說這個(gè)人不是純正的波蘭人;他后來流亡到法國,法國人覺得,他是波蘭人不是法國人,他的法語說得不地道,而且所受教育是東歐式的,不是西歐的文化。他覺得在法國不舒服,因?yàn)闁|歐人的身份,在法國永遠(yuǎn)得不到承認(rèn)。他就是一個(gè)加繆所說的局外人,融入不到法國文明中。他跟加繆關(guān)系很好,加繆局外人的觀念可能影響過他,在現(xiàn)實(shí)中他總是覺得自己是局外人。所以米沃什去了美國,他覺得美國沒有封閉性,沒有民族純潔性,美國是多民族的。無論什么民族,在這里生活就是美國人,波蘭語屬于斯拉夫語系,但他在這里不需要消除他的斯拉夫性,他的斯拉夫性恰恰證明他是美國社會(huì)的一員。這一點(diǎn)讓他非常舒服。他覺得美國和歐洲是兩種文化。

其次,正在崛起的資本主義在美國和歐洲是兩種姿態(tài),歐洲的資本主義保守而謹(jǐn)慎,歐洲人建立在強(qiáng)大的激情——吝嗇之上。他覺得歐洲很好,傳統(tǒng)深厚,有無數(shù)的古典資源,這些古典資源就是一種學(xué)習(xí)的教養(yǎng),同時(shí)是對(duì)這個(gè)世界的愛。尤其在資本主義、消費(fèi)主義虛無的生活里,能夠提供對(duì)這個(gè)世界的某種批判。但是,他覺得歐洲人太謹(jǐn)慎,謹(jǐn)慎到他抱怨在法國從來沒有一個(gè)大學(xué)邀請(qǐng)他去講課,沒有哪一個(gè)大學(xué)給他頒發(fā)過榮譽(yù)證書。他擅長(zhǎng)的斯拉夫文學(xué)領(lǐng)域是被排斥在外的。他收到的第一份邀請(qǐng)來自于遙遠(yuǎn)的美國加州大學(xué)。美國高校、科研機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室花錢大手大腳、鋪張。他說這種鋪張是優(yōu)點(diǎn),讓這個(gè)世界具有活力,因?yàn)槊嫦虼蟊姟6鴼W洲的教育面向精英。然而,分析完這些之后,他又轉(zhuǎn)而批判美國。他不能完全贊美美國。1960年代的技術(shù)在消耗人,讓人陷入價(jià)值的虛無之中。現(xiàn)代技術(shù)滋長(zhǎng)了流行的宗教想象、自動(dòng)化、教育普及,導(dǎo)致毒害自然,從而導(dǎo)致人類自我毀滅的恐懼日益增長(zhǎng)。他經(jīng)常批評(píng)廣告,廣告無時(shí)無刻地縱容欲望。他覺得美國是欲望國家,是消費(fèi)國家,讓人無所適從。此時(shí),他的保守性就又顯現(xiàn)出來了。他覺得只有宗教信仰才能拯救這個(gè)時(shí)代,面對(duì)巨大遼闊的時(shí)候需要超驗(yàn)的視角,需要天主教的信仰,加上摩尼教和諾斯替主義對(duì)神秘事物的尊敬和崇拜。這樣的思考可以超越美國的技術(shù)主義和消費(fèi)主義。

整本書處在非常復(fù)雜的心態(tài)里,一方面批評(píng)老歐洲,贊美美國,同時(shí)不能一直贊美美國,還是需要對(duì)它形成批判,又不時(shí)回到老歐洲。他的很多信仰、思想資源來自于老歐洲,天主教、諾斯替主義來自歐洲,摩尼教來自于亞洲和歐洲。他在肯定和否定的雙重態(tài)度里思考廣袤的美國。寫作在他這里是一種對(duì)當(dāng)下邪惡精神的驅(qū)邪儀式。

《舊金山海灣景象》,【波蘭】切斯瓦夫·米沃什/著 胡桑/譯,廣西師范大學(xué)出版社·上海貝貝特,2023年3月版

坐上顛簸的馬車,震碎頑固的結(jié)石

張定浩:剛剛說他在美國大學(xué)中呈現(xiàn)的一種嚴(yán)肅的形象,但在他的傳記里,我們能看到他在美國大學(xué)過得蠻愉快,有很多緋聞,不覺得他是個(gè)禁欲的人,他到七十多歲還有一段感情。

胡桑:這也讓我非常驚訝。以前我覺得他是禁欲的詩人,他的個(gè)人生活非常枯燥無趣,他的詩歌里只有面對(duì)思想、時(shí)代的嚴(yán)肅書寫。可是在《米沃什傳》里,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)他生活很豐富。

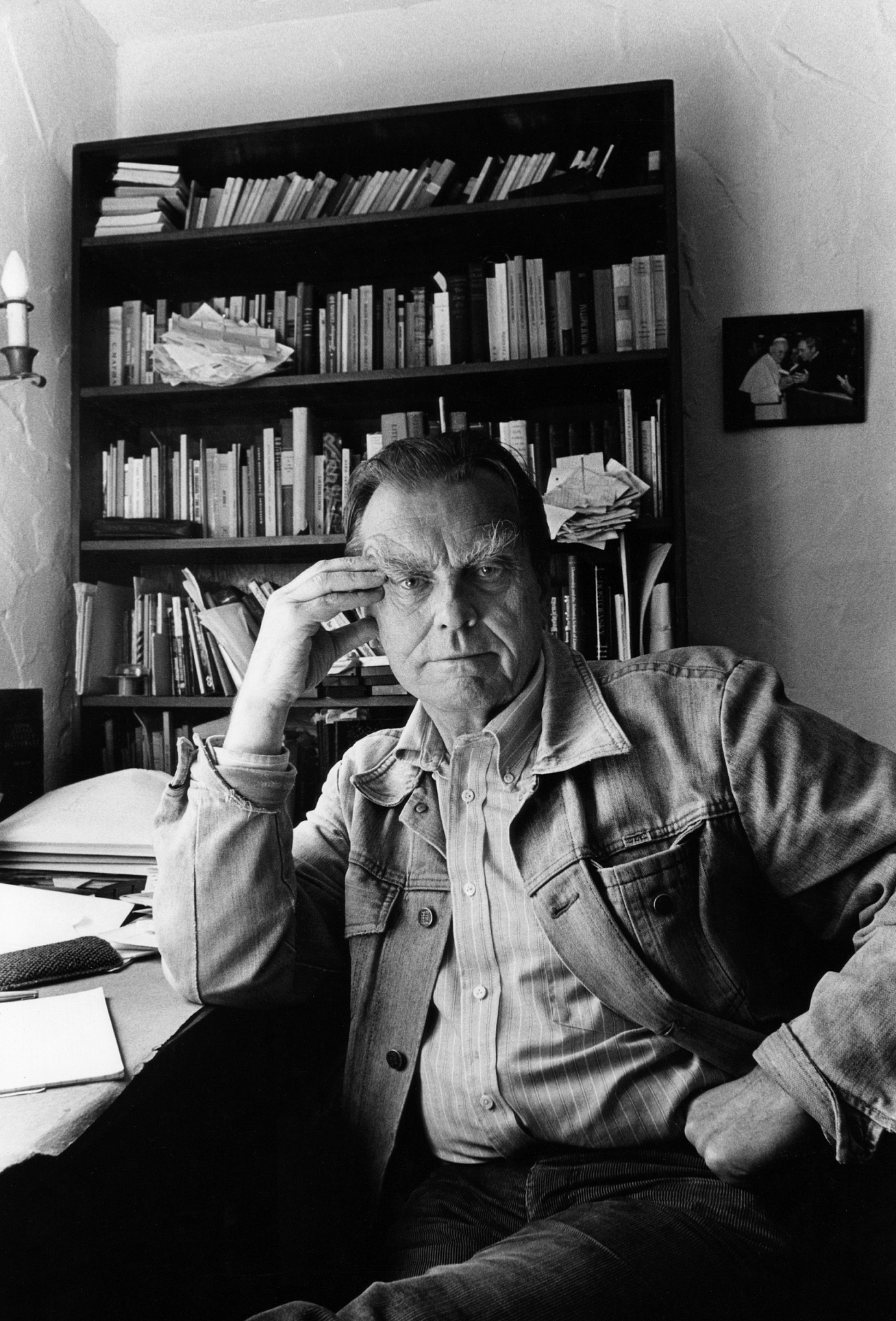

張定浩:米沃什活到很大年紀(jì),坊間流傳的是他七八十歲以后的形象,不太好看了。看《米沃什傳》里的照片,他年輕的時(shí)候還有點(diǎn)帥。可能他的人生太糾結(jié)了,也導(dǎo)致面孔越來越糾結(jié)。

比較米沃什與布羅茨基,他倆的差異很大。我蠻喜歡布羅茨基的長(zhǎng)散文,讀他的散文的快感有點(diǎn)像坐飛機(jī)起飛,時(shí)間很長(zhǎng),你都睡著了,但是醒來的時(shí)候已經(jīng)在天上了,外面是浩瀚的天空,在不知不覺中,在幾十小節(jié)的長(zhǎng)過程中,被他的加速度帶到空中,感覺很震撼;讀米沃什的體驗(yàn)更像坐在特別顛簸的馬車上,不知道外面是什么,不知道要到哪兒,在顛簸的過程中,人很多過去頑固的想法像結(jié)石一樣不停地被震碎,從馬車下來后,人會(huì)變得不再那么頑固,對(duì)很多事情的看法不再那么固執(zhí)己見。

胡桑翻譯了很多米沃什的詩,我來背一首胡桑翻譯的米沃什的《愛》:

愛意味著,學(xué)會(huì)審視你自己

以一種審視遙遠(yuǎn)事物的方式

因?yàn)椋悴贿^是許多事物之一。

如此凝視自身的人,可以治愈他心靈上的

各種疾病,雖然他毫不知情——

然后,鳥和樹會(huì)對(duì)他說:朋友。

于是,他要如此對(duì)待自己和事物

使它們站在成熟的光輝之中。

他是否知道自己在侍奉什么,這無關(guān)緊要,

侍奉得最優(yōu)異的人,自己也并不總是理解。

這首詩講了一個(gè)關(guān)于“愛”的深刻經(jīng)驗(yàn),一個(gè)人在愛中主體性慢慢消失掉,TA甚至歡迎這種消息,讓自我成為許多事物中的一個(gè),鳥和樹會(huì)對(duì)TA說朋友。這種感覺跟一般對(duì)愛情的感覺有一點(diǎn)點(diǎn)差異,一般人會(huì)覺得去占有、征服一個(gè)東西或人時(shí),主體性會(huì)特別強(qiáng)烈。這對(duì)愛還是沒有深刻的了解,人真正陷入愛的時(shí)候,會(huì)意識(shí)到米沃什說的這種經(jīng)驗(yàn)會(huì)向你涌來,把自己當(dāng)作遙遠(yuǎn)的事物看待。愛是對(duì)他者的敞開,他者是學(xué)術(shù)的行話,但是米沃什不用這些詞,不用“他者”“主體性”,他用簡(jiǎn)明的、樸素的口語重新描述每個(gè)人都可能擁有過的經(jīng)驗(yàn)。這是詩人很重要的工作,盡量用自己的話,而不是用一些流行的語言,包括流行的口語和術(shù)語來說話,他用簡(jiǎn)單的語言講述每個(gè)人遇到的經(jīng)驗(yàn),但是那個(gè)經(jīng)驗(yàn)會(huì)比每個(gè)人想象的更加深刻。第一段寫愛情意味著學(xué)會(huì)審視你自己,第二段開始,TA于是如此對(duì)待自己和其他的事物,使他立在成熟的光輝中。這種光輝其實(shí)來自于你對(duì)愛的體驗(yàn)。在愛的光輝上,他會(huì)回到謙卑的狀態(tài)變成侍奉者。張曙光的譯本不是侍奉,胡桑的譯本中“侍奉”這個(gè)詞很好,在愛情面前很謙卑,TA侍奉的是什么?并不重要,侍奉最好的人他自己并不總是擁有完全的理解能力,這里涉及到信仰、愛,并不是說不需要理性,而是理性會(huì)往后退一步。

米沃什有篇文章叫《反對(duì)不能理解的詩歌》,他一直反對(duì)以馬拉美為代表的現(xiàn)代主義,用大量隱喻說話,為藝術(shù)而藝術(shù),或者在詩歌里用一些纏繞的句法,他提倡的是簡(jiǎn)單樸素的表達(dá),但這種樸素的表達(dá)不同于口語化的索然無味,并不是回避復(fù)雜性。一方面反對(duì)不能理解的詩歌,要清晰簡(jiǎn)樸,另一方面,也要面對(duì)所有的復(fù)雜性。比如米沃什在法國會(huì)遇到波蘭的流亡知識(shí)分子,聊不到一起;他后來到了美國也并不能完全擁抱美國,他對(duì)美國的很多東西很反感。米沃什對(duì)很多東西保持某種距離的經(jīng)驗(yàn),這種距離并不是沒有意識(shí)到這些東西的好,而是意識(shí)到這里面還有其他的東西。對(duì)于復(fù)雜性的保留,對(duì)于保持對(duì)不能理解事物的開放,尤其對(duì)詩歌來說特別重要,好的詩歌就是講述不可講述的東西,不可講述的東西講述出來就會(huì)遭遇到簡(jiǎn)化,如何避免簡(jiǎn)化,又能夠把復(fù)雜的東西傳遞出來,這就是所謂詞語的力量。

米沃什有一篇文章里提到詞語,選擇正確的詞語,因?yàn)樗性~語的背后代表著你對(duì)這個(gè)世界、人類思想的判斷。雖然米沃什選擇的語言比較樸素,但越是樸素的語言,兩個(gè)同義詞的差異會(huì)越大,詩人在同義詞之間選擇最合適的詞。選擇正確的詞語之后,你才能表達(dá)判斷,如果你判斷正確就可以突破時(shí)代意識(shí)形態(tài)的蠶繭,每個(gè)時(shí)代大部分人都被意識(shí)形態(tài)的蠶繭包圍著,好的詩人會(huì)用正確的語言突破蠶繭,但是很多人一生困在蠶繭里,一生只會(huì)用這個(gè)時(shí)代教給他的流行術(shù)語思考問題。我們?cè)谌粘=涣髦校紩?huì)用現(xiàn)在流行的語言,但是作為寫作者就要警惕用流行的語言說話。

胡桑:我覺得這首詩可以指引一個(gè)方向,在愛之中要敞開,同時(shí)這種敞開不是簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的自我和他人的辯證法,而是要有一種更高的、光輝的力量或者向著神秘的侍奉力量。兩個(gè)人能夠結(jié)合在一起是有一種神秘力量在起作用,這個(gè)力量不只是神秘而已,它來自于高處,所以侍奉的心態(tài)很重要。同時(shí)侍奉不是為了某個(gè)道理、某個(gè)說法、某種義務(wù),侍奉的人是肉身在場(chǎng)的。在米沃什觀念里肉身就是一個(gè)人存在的最根本的東西,我們的存在的邊界不是一個(gè)人的觀念、文化、信仰的邊界,而是皮膚的邊界。皮膚的邊界決定了一個(gè)人的存在,在皮膚之內(nèi)就是一個(gè)人的存在,沒有皮膚,一個(gè)人煙消云散了。在中文里,我們說活在這副皮囊中,這副皮囊有邊界,卻又向他人敞開。我們站在成熟的光輝中的時(shí)候,看到的不只是自己的皮囊,還看到別人的皮囊,別人的獨(dú)特之處。承認(rèn)獨(dú)特的身體,承認(rèn)獨(dú)特生命的不可取代性。每個(gè)人都是不可取代的。

在這個(gè)意義上,米沃什通過他皮膚的邊界站立在美國。他是通過自己的親身體驗(yàn)、想象、思考活在美國,而不是通過簡(jiǎn)單的知識(shí)和反思生活在美國。沒有肉身的在場(chǎng),美國對(duì)他來說也是虛無之處。我們的世界很容易變成虛無之地,活在虛無之地是你沒有真正在場(chǎng),沒有“我在這”的姿態(tài)。“我在這”的時(shí)候,首先以皮膚的邊界面向物理空間,其次你的記憶會(huì)被激活。只有“在”一個(gè)地方,才會(huì)激活你內(nèi)心無限的記憶。你不在一個(gè)地方,相應(yīng)的記憶不會(huì)到來。米沃什“在”美國,才會(huì)激活他那份歐洲經(jīng)驗(yàn)。最后,他生活過的東半邊的歐洲以及西半邊的歐洲,這兩部分的經(jīng)驗(yàn)在美國都被激活了。所以才誕生了這樣一本散文集。

在記憶縈繞中,米沃什面對(duì)美國特別是西部自然大于歷史的世界——不像歐洲,歷史大于自然,他追問,在自然大于歷史的世界,人如何活著?他活著的姿態(tài)沒有明確的答案,因?yàn)樗情_放的,保持了對(duì)復(fù)雜性的某種尊重。這本書的結(jié)尾,他說:“我寫下這一切,就像盲人摸象。”其實(shí)他不清楚寫下這一切真正意味著什么,或者能帶來什么樣的未來。但是美國這樣的事物存在著,讓他感到驚訝。驚訝就是肉身或者主體在場(chǎng)的結(jié)果,這是世界給你最直接的體驗(yàn)。我驚訝于這個(gè)世界在這里,我驚訝于別人來到我面前,我驚訝于我會(huì)與某些人一直交往下去,生活下去,成為朋友。最后,他寫道:“人類仍然存在著,雖然在很久以前就本應(yīng)滅絕,或因饑荒、流行病或其所排泄的毒污而消亡。然而驚異引發(fā)了默默的冥思,既然語言是由肯定和否定所構(gòu)成,因此,每當(dāng)我拿起我自以為博學(xué)的筆,我將這種行為視作對(duì)當(dāng)下邪惡精神的驅(qū)邪儀式。”他的語言服務(wù)于默默的冥思,同時(shí)他知道這種服務(wù)不僅僅是肯定的,在他的語言里,否定和肯定是不斷交織的。最終他要驅(qū)邪,他覺得現(xiàn)代世界中邪了。這里滲透著摩尼教的觀念,即我們這個(gè)世界被黑暗力量所統(tǒng)治,我們需要驅(qū)邪。通過什么驅(qū)邪?他的答案是寫作。寫是唯一的驅(qū)邪方式。但是任何人拿起筆都會(huì)以TA自己的方式寫下文字,沒有確定的方式。每個(gè)人通過“我在這”的探尋,拿起筆來寫下自己的在場(chǎng)經(jīng)驗(yàn),本真的經(jīng)驗(yàn),曾經(jīng)的記憶。

整本書縈繞現(xiàn)實(shí)和回憶,縈繞著希望和絕望。

切斯瓦夫·米沃什

凝望花朵與凝望深淵

張定浩:米沃什是擁有肯定性精神的人。米沃什、加繆、西蒙娜·薇依他們?nèi)齻€(gè)在智識(shí)上有一種親密的關(guān)系。米沃什寫過薇依的文章,是薇依波蘭文選的譯者。加繆也出版過薇依,他們的共同關(guān)系在于,在度過了二十世紀(jì)最邪惡的一段時(shí)期后,他們自己沒有被損毀。去年三四月份看到薇依一句話,很受觸動(dòng),大意是:假如有些東西傷害了我,但愿這種傷害不要使我墮落。她面對(duì)別人傷害自己的時(shí)候,想的是不要使我墮落,這種墮落有兩個(gè)方向:一是向外發(fā)泄,報(bào)復(fù)社會(huì)的墮落,自我的一蹶不振也是一種墮落,覺得自己是沒用的人或者渣滓,這都是薇依所拒絕的。在米沃什這里也類似。面對(duì)所有傷害,呈現(xiàn)出某種肯定性的、美的和善的東西。

他有一個(gè)老朋友讓娜·赫什,評(píng)價(jià)米沃什說,我從來沒有見過一個(gè)人這么像一件樂器。樂器是中介的角色,不同樂手可以在上面彈出各種各樣的音樂,讓所有時(shí)代經(jīng)驗(yàn)在我這里經(jīng)過,碰撞出不同的聲音。他也是客體,主體性不停地往后退。這種客體經(jīng)驗(yàn)跟中國詩歌特別像。米沃什對(duì)日本俳句很有研究,成為樂器,成為客體的思想,在中國古典詩歌中也大量存在。從《詩經(jīng)》以來,中國一直在各種各樣的戰(zhàn)爭(zhēng)離亂之中,但是中國詩人在詩歌里留下的更多是美的東西,這種美并不是對(duì)離亂傷害的回避,而是面對(duì)離亂傷害依舊有新的更好的東西出來,從《詩經(jīng)》以來一直都如此,好的詩歌超越了簡(jiǎn)單的發(fā)牢騷,超越沮喪和埋怨的心態(tài),這是詩歌的力量所在。

米沃什有一句座右銘:站在地獄屋頂上,凝望著花朵。我并不能自己選擇在什么地方,但是可以選擇我的視線、觀望的東西,你觀望的、愛著的東西最后成為你自己的一部分。人可以選擇凝望花朵,還是凝望深淵,尼采有一句名言,“凝望深淵的人,也被深淵所纏繞,跟惡龍搏斗也必將成為惡龍的一部分。”不要一直看著深淵,最后被它吸附進(jìn)去,你站在地獄的屋頂上選擇凝望花朵,這種精神很強(qiáng)大,而且可以超越時(shí)代,不管你生活在好的還是壞的時(shí)代,你都有作出這樣選擇的能力,這跟外在無關(guān),完全在于你自身。

胡桑:這其實(shí)是一種主體的謙遜。我們回過去想,六十年前和六十年后這兩個(gè)時(shí)代有其相似性。在我們這個(gè)時(shí)代和米沃什的1960年代,主體過于龐大,導(dǎo)致自戀,看不見他人,把他人當(dāng)做敵人,當(dāng)做物,而網(wǎng)絡(luò)時(shí)代把這種態(tài)度放大了。你剛才說被傷害之后,一個(gè)人的回應(yīng)可能形成兩條道路,一條是報(bào)復(fù),宣揚(yáng)暴力或者釋放暴力,另一種是自我報(bào)復(fù)或者自我沉淪,網(wǎng)絡(luò)為此提供了很大的空間,可以發(fā)表出無數(shù)報(bào)復(fù)社會(huì)或自我沉淪的言論,要么是針對(duì)他人的暴力,要么是針對(duì)自我的暴力,這都源于自我的過于強(qiáng)大。

人要有意義支撐,米沃什一直想解決的是,人為什么而活著?人通過什么樣的意義而活著?我們活這么久,到底是為了什么?米沃什提供了新的路線。如果總是向自我尋找意義,就是一片空無,像機(jī)器的馬達(dá),它在不斷地自我旋轉(zhuǎn)、循環(huán),它要尋找自己的動(dòng)力,最后發(fā)現(xiàn)這個(gè)動(dòng)力是空無,所有馬達(dá)都需要外在電力來輸入,那就是意義。但如果只看見馬達(dá),膜拜馬達(dá),就會(huì)導(dǎo)致對(duì)人的崇拜。因?yàn)轳R達(dá)是人類的發(fā)明,人類借以發(fā)明汽車,穿越大地,征服自然。這是他在《我,馬達(dá),大地》里思考的。馬達(dá),讓人類變得無處不在,傲慢自大。意義來自于他人,他處,與我們同時(shí)生活在這個(gè)世界的別人。

還有一條路線,米沃什認(rèn)為女性是更開闊的主體,他把女性地位抬得很高,因?yàn)榕越咏谧匀弧⑹情_放的,而男性是封閉的、走向自我的生物,女人是自然的代表,他覺得這是一條道路。

另外,他是天主教徒,天主教給他很多思想的支撐,讓他謙遜。這種謙遜來自于一個(gè)更高的存在,來自儀式和秩序。這個(gè)更高的存在及其儀式、秩序讓我們知道每個(gè)人的主體都很渺小。既然是渺小的,向自我尋求意義就不太可能。一個(gè)人以為自己是大海,其實(shí)只是一口小井或者一眼小泉,甚至是一灘水洼。一個(gè)人能提供的滋養(yǎng)是很有限的,有時(shí)候連自己都滋養(yǎng)不了,更何況滋養(yǎng)他人。他人才是大海。米沃什在《禮物》中表達(dá)了這種謙遜,每個(gè)人都向著世界敞開的,要感覺到這個(gè)世界讓人驚訝,讓人感到幸福,首先得肯定這個(gè)世界,它起源于如此幸福的一天,而不是如此不堪的一天,不是如此不堪的自我和他人。如果起源于對(duì)這個(gè)世界的抱怨,一個(gè)人只能走向報(bào)復(fù)。如果每一天源始于對(duì)這個(gè)世界的贊美,走向的便是更開闊的世界和與他人的共處。他在詩的結(jié)尾寫道,直起腰,看見藍(lán)色的大海和帆。只有人的敞開或者降低自我,才能看見眼前的開闊的世界。大海就在眼前,一個(gè)人看不見它,就會(huì)以為自己是大海,所以覺得那個(gè)大海不存在。

這本散文集里還提到羅伯遜·杰弗斯,他是生活在美國西海岸的隱居詩人。他在西海岸造了一個(gè)石塔,在里面生活,每天面向幽暗的自然空間,開闊的大海,風(fēng)和雨的循環(huán)往復(fù),以及它們對(duì)事物的洗禮。在這樣的姿態(tài)里,杰弗斯的詩歌里沒有對(duì)意義的焦慮,他有的是意義的充盈,這個(gè)意義又不是直接給定的,那是一個(gè)人向著更大的事物敞開的時(shí)候出現(xiàn)的意義。這個(gè)意義不是穩(wěn)定的,不是可以立刻找到的,這個(gè)意義來自于一個(gè)人對(duì)自己姿態(tài)的持續(xù)調(diào)整。意義在于敞開。一個(gè)人敞開的時(shí)候,意義自己會(huì)走向TA的主體。

在散文集《舊金山海灣景象》中,他寫了一首詩獻(xiàn)給杰弗斯:

……

而你來自驚濤駭浪的巖島。來自石楠叢生的荒地,

那里埋著一個(gè)勇士,他們敲碎他的骨頭,

于是他無法附身于活人。來自海夜,

你的祖先們停靠在岸邊,緘默不語。

在你頭頂,沒有面孔,無論是太陽的還是月亮的。

唯有星系的悸動(dòng),永恒不變的狂熱,

屬于新的肇始、新的潰滅。

你的一生在傾聽海洋。黑恐龍

跋涉之處,一片野草密布的紫色地帶閃著磷光,

在浪尖上起伏,猶如在夢(mèng)里。阿伽門農(nóng)

渡過浪濤沸騰的深海,登上宮殿的臺(tái)階,

讓自己的血濺灑在大理石上。直到人類消失,

純粹、多石的大地被海洋拍打著。

薄唇,藍(lán)眼,缺少優(yōu)雅或希望,

在上帝這可怖者、世界的身體面前。

祈禱者不被聽見。玄武巖和花崗巖。

在它們之上,一只猛禽。唯一的美。

海的驚濤駭浪與鷹,要么是遙遠(yuǎn)的,要么是高高在上的事物,只有意識(shí)到這樣的事物存在的時(shí)候,自我才是謙遜的。米沃什在探尋這個(gè)肯定的,所謂希望的、有意義的世界,但又與這個(gè)世界處在不斷的辯駁中。他也和1960年代正在搞運(yùn)動(dòng)的年輕人爭(zhēng)論。當(dāng)時(shí)加州大學(xué)是運(yùn)動(dòng)的中心,墻上有很多標(biāo)語,尼采說“上帝死了”,有一張海報(bào)上寫了一句“尼采死了”。上帝死了,可是尼采也死了,人人都要死,所以具體個(gè)人說的一切都是無意義的。但像杰弗斯這樣的詩人在面向大海的時(shí)候找到了一個(gè)肯定的世界,大海看上去無邊無際、驚濤駭浪,但是它給人一種巨大的力量,一個(gè)人不是被它傷害,更不能傷害它,而是相互成全,讓自我成為開放的人。人與秩序的聯(lián)結(jié),就是敞開。所以,米沃什不是生態(tài)主義者,他說,我們都是說話的生物,不是對(duì)著云和石頭說話,而是對(duì)著“你”說話。

張定浩:剛剛說到幸福的問題,前一陣子在看法國哲學(xué)家阿蘭·巴迪歐的小冊(cè)子《真實(shí)幸福的形而上學(xué)》,跟大家分享一下里面談到的對(duì)幸福的認(rèn)知。巴迪歐是馬克思主義者,馬克思說“哲學(xué)家只是解釋世界,問題在于改變世界”,巴迪歐同意改變世界的說法,一個(gè)人如何改變世界?他說通過讓自己成為幸福的人,讓這個(gè)世界慢慢改變。

當(dāng)代詩歌里很少討論幸福這個(gè)問題,之前比較喜歡討論幸福的是海子,海子大量的詩跟幸福有關(guān),“幸福的閃電帶給我的,我將帶給所有的人”。他一直在詩歌中追求幸福,但是海子很早自殺了,我覺得他的自殺跟對(duì)于幸福的認(rèn)識(shí)有一點(diǎn)關(guān)系,他的主體性過于強(qiáng)烈,一個(gè)過于強(qiáng)烈的主體無法承擔(dān)幸福的重?fù)?dān),一個(gè)感受到幸福的人,是把自己跟其他的事物融為一體之后意識(shí)到的無限性,在有限性里意識(shí)到無限的東西,人是脆弱有限的肉身,一直在有限的肉身上想,這個(gè)事情就會(huì)爆掉,要把自己融入到無限當(dāng)中才行。

胡桑:米沃什在書里的表達(dá)是,我們這個(gè)世界不知道美德為何物。美德是非常傳統(tǒng)的觀念,它來自于拉丁語(virtus),被天主教所繼承、宣揚(yáng)。現(xiàn)在這個(gè)世界的美德就是不斷地卷,不斷地勞動(dòng)、工作、付出,不斷地取得成就,這是資本主義、消費(fèi)主義、人工智能的美德。他反對(duì)這種美德。美德是由抑制和放棄所構(gòu)成,一方面是抑制過于強(qiáng)烈的欲望,或者對(duì)他人的不公平態(tài)度——在我們這個(gè)時(shí)代,網(wǎng)絡(luò)讓人無法抑制自我表達(dá),尤其是抑制向他人不負(fù)責(zé)任地表達(dá)的力量越來越少;另外一方面是放棄,有些東西可以學(xué)會(huì)放棄,尤其是不執(zhí)著于這個(gè)時(shí)代的律令——當(dāng)然放棄并不意味著接受歷史的退步,讓人從早到晚狂熱地勞動(dòng)。

作為實(shí)實(shí)在在生活于這個(gè)世界上的人可能無法抵抗,只要不上班,工資就沒了,柴米油鹽、電煤、房租的錢都付不起。米沃什說我們這個(gè)時(shí)代一再否定美德,所以我們要么焦慮地工作著耗費(fèi)自己,要么走向缺失美德而形成的暴力。他在《論美德》中寫道,“人們必須用怠惰抵制工業(yè),用即時(shí)的滿足抵制清教徒式的禁欲,用明天抵制今天,用大麻抵制酒精,用寡廉鮮恥的放縱激情抵制表達(dá)情感時(shí)的節(jié)制,用集體抵制孤立的個(gè)人,用粗心大意抵制精打細(xì)算,用迷狂抵制冷靜,用混雜多元的種族抵制種族主義,用政治反叛抵制臣服,用詩歌、音樂和舞蹈抵制僵硬的尊嚴(yán)。”這是矯枉過正。他心目中的不是嬉皮士的詩歌、音樂、舞蹈,而是學(xué)會(huì)了抑制和放棄的詩歌、音樂、舞蹈,很顯然是帶著天主教的信仰在言說。米沃什就是在通過這本書試圖把天主教的某些價(jià)值觀傳達(dá)給我們,他在為美國1960年代的混亂、虛無提供出路,這種出路可能是當(dāng)代生活的出路之一,從網(wǎng)絡(luò)狂歡,走向謙遜、敞開、與他人的聯(lián)結(jié)。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司